今日は、色々テレビなんかでも特集が組まれると思います。

よく、あの震災を忘れない、なんて言いますが、思い出したくない人も多いと思います。津波の映像を繰り返し流されて、福島原発の余談を許さなかったあの状況を流されて、気が滅入った人も多いでしょう。

COVID-19ですら、繰り返しのネガティブ報道に病んでしまった方もいらっしゃいます。

当ブログでは、過激な映像は情報はないですし、東日本大震災で大きな被害は受けませんでしたが、その後の生活に影響を及ぼしたのは事実です。

何より、震災後の、ガソリンや食料の争奪戦は、何も差し迫って危機があるわけでもないのに、人々が翻弄されました。COVID-19ですら、トイレットペーパーがなくなるという異常事態に発展しました。物流は問題なかったのにです。人間って非常事態になると怖いなと思いました。それでもまだ日本だから、その程度で済んでいるのかもしれませんが。

災害で直接的な被害はなくても、間接的な被害や影響を受けている人は沢山いるのです。

現在東京に住んでまもなく9年となりますが、それ以前は栃木県宇都宮市に住んでいました。

東日本大震災発生当時、結婚1年、まだ子供もいなくて、妻も総合病院勤務の看護師で、不定期な業務をしていました。

2011年3月11日14時46分

2011年3月11日、Yamaroは栃木県内の職場にいました。

この1,2週間ほど前にも、ちょっとした地震がありましたが、この日、14時46分発生した地震も、最初は体感で震度2~3程度のものでした。

Yamaroはとりあえず職場の部屋のドアを開けて(これが後々良かった)揺れが収まるのを待機ししていました。

しかし、揺れは収まるどころが激しくなり、職場内の自動音声が「只今震度5の地震が発生…」あたりでぷつっと消えて、同時に停電。

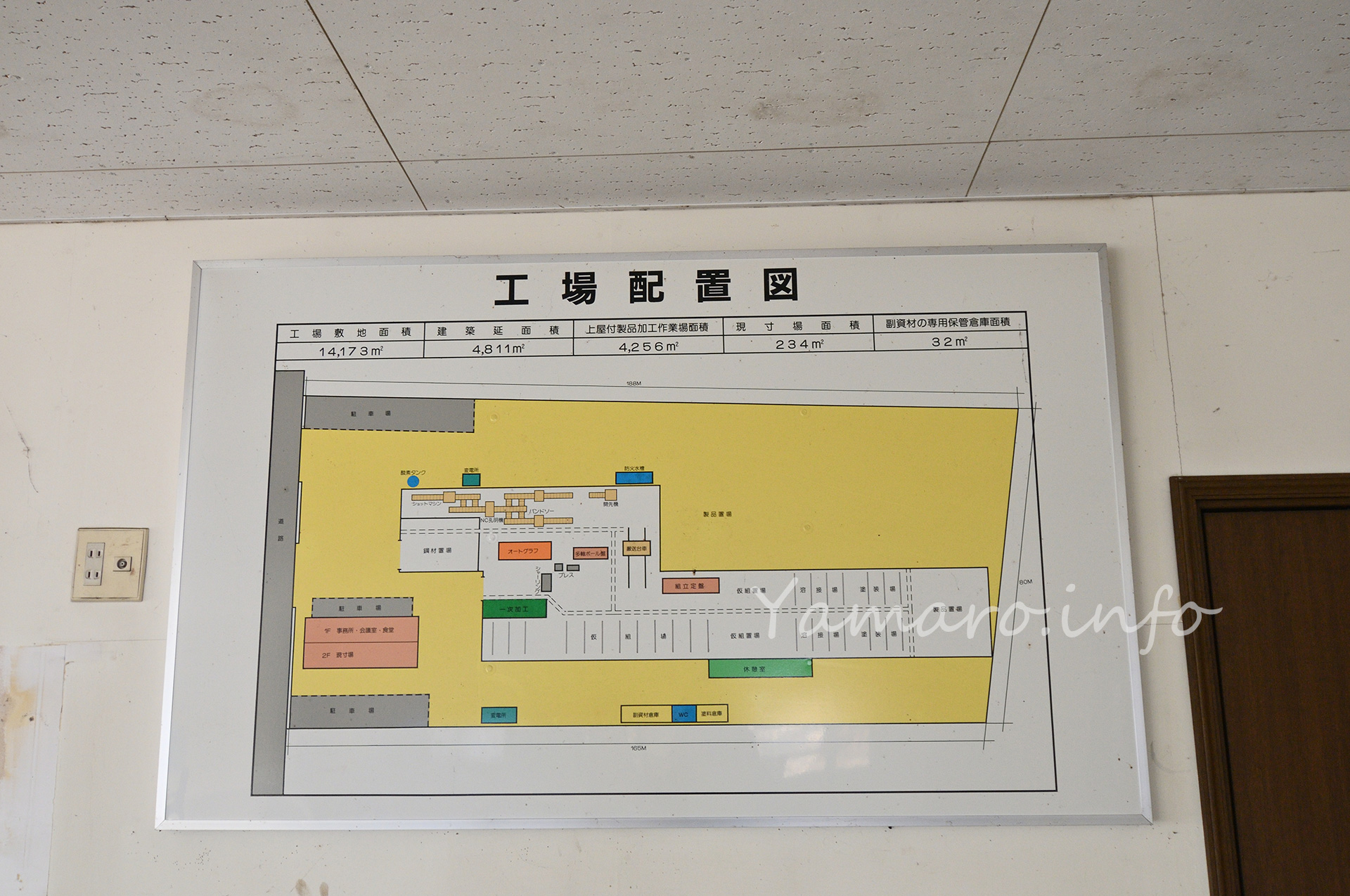

大きな作業場だった職場は、明かり取りの窓があったので、真っ暗にはならなかったものの、その時には立っていられない揺れが発生。

ドアにしがみつきながら、部屋の壁が歪んで割れて、隣の部屋が見えたことは、今でも鮮明に覚えていて、その後はすぐ机の下に隠れました(子供の頃からの避難訓練の成果ですね)。

揺れが収まると、上司の「逃げるぞー」の掛け声で、外へのドアへ向かって走りました。ドアの横のシャッターは歪んでいました。

またこの時は見る余裕もありませんでしたが、後で室内の貴重品を取りに一旦戻ったときには、壁が崩壊して鉄筋だけ残っている状態でした。

一旦外に出て、他の職場の人も駐車場に避難、それから1時間程度、時々余震のたびに揺れる職場の建物を見ながら、ひたすら待機。

指示ががあるまで待機でしたが、3月とはいえまだ寒い時期、震えながら待機をしていました。

この日妻は、当時勤めていた総合病院の夜勤前で、まだ家にいる時間だったので、社用携帯から電話するも、当然回線はパンクしていてつながらず。

帰宅

1時間ほど経過して、社員は帰宅して自宅待機ということになり、少人数で安全確認しながら職場に貴重品を取りに行きました。

仕事では作業着なので、帰りは一旦ロッカーで着替えるのですが、ロッカーまでの階段も、少しずれているのが確認できました。それでも、ロッカーに貴重品を入れている人も多く、少人数で余震を気にしつつ、ロッカーに服と私物を取りに行き、車で帰宅。

駐車場の道路も一部陥没し、職場を見ればあちこち壁が剥がれている。

周辺の会社も、壁が崩れたりしていました。

この辺りは、元沼地だったところを埋め立てて造成した場所らしく、周辺の住宅も被害を受けたようで、地盤は重要だなと思った次第。

帰り道も渋滞し、停電で信号機も動かず、交差点では渋滞となっていましたが、建物が大きく倒壊したといったことはなく、ブロック塀は倒れているけど、思ったよりはひどくなっていないな、とその時は思いました。

家の中はきれいに片付いていた

家の中はぐちゃぐちゃになっていると思って帰宅すると、まるで何事もなかったかのようにきれいでした。テレビやCDラックなんかも倒れていませんでした。

妻は夜勤のため出勤していて留守でした。

あとで妻に聞いた話では、夜勤前の準備をしていた妻は、地震発生時は棚から食器が飛んできたのを呆然と見ていたようですが、出勤前に全て片付けてから出勤したそうです。

それからは家でジッとしていました。津波の情報が流れ、これからどうなるのだろうと。

コンビニは激混み、周辺の被害はそれほど大きくなかった

幸い自分の住んでいた地域は、停電もなく、ライフラインは全て正常でした。

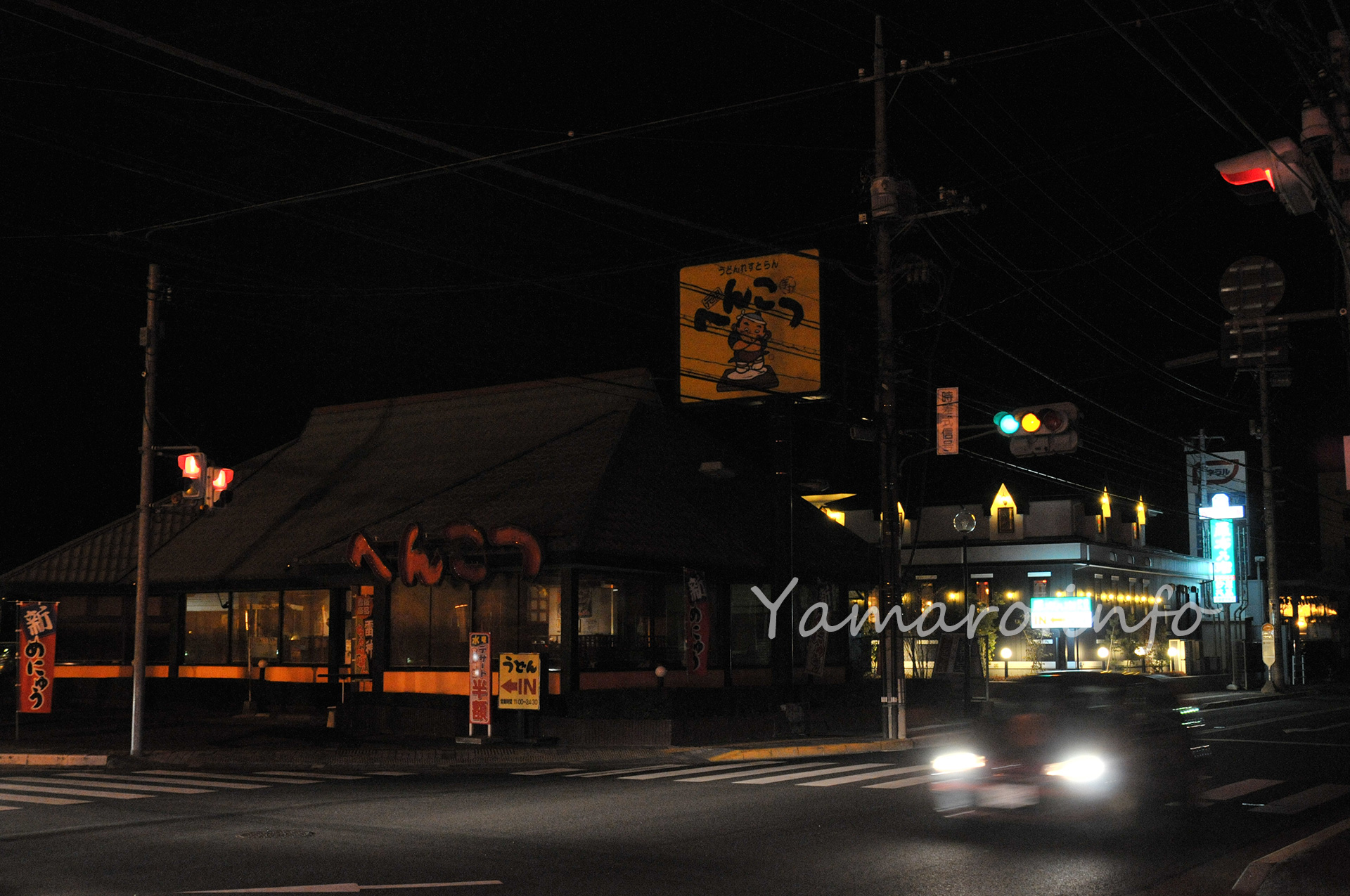

夜、ご近所を見てみると、コンビニは激混みで、駐車場も埋まっていました。この時から物資の争奪戦は始まっていました。我が家は食料備蓄が1ヶ月分程度あったので、特に何を買うこともありませんでした。近所のお店の壁が少し崩れている以外、大きな被害はなかったのは幸いでした。

ご近所のコンビニはというと、震災2日後の13日には、物資がなくなり休業していました。

震災から2日経過後、コンビニは物資がなくなり休業へ

震災から2日経過後、コンビニは物資がなくなり休業へ輪番停電

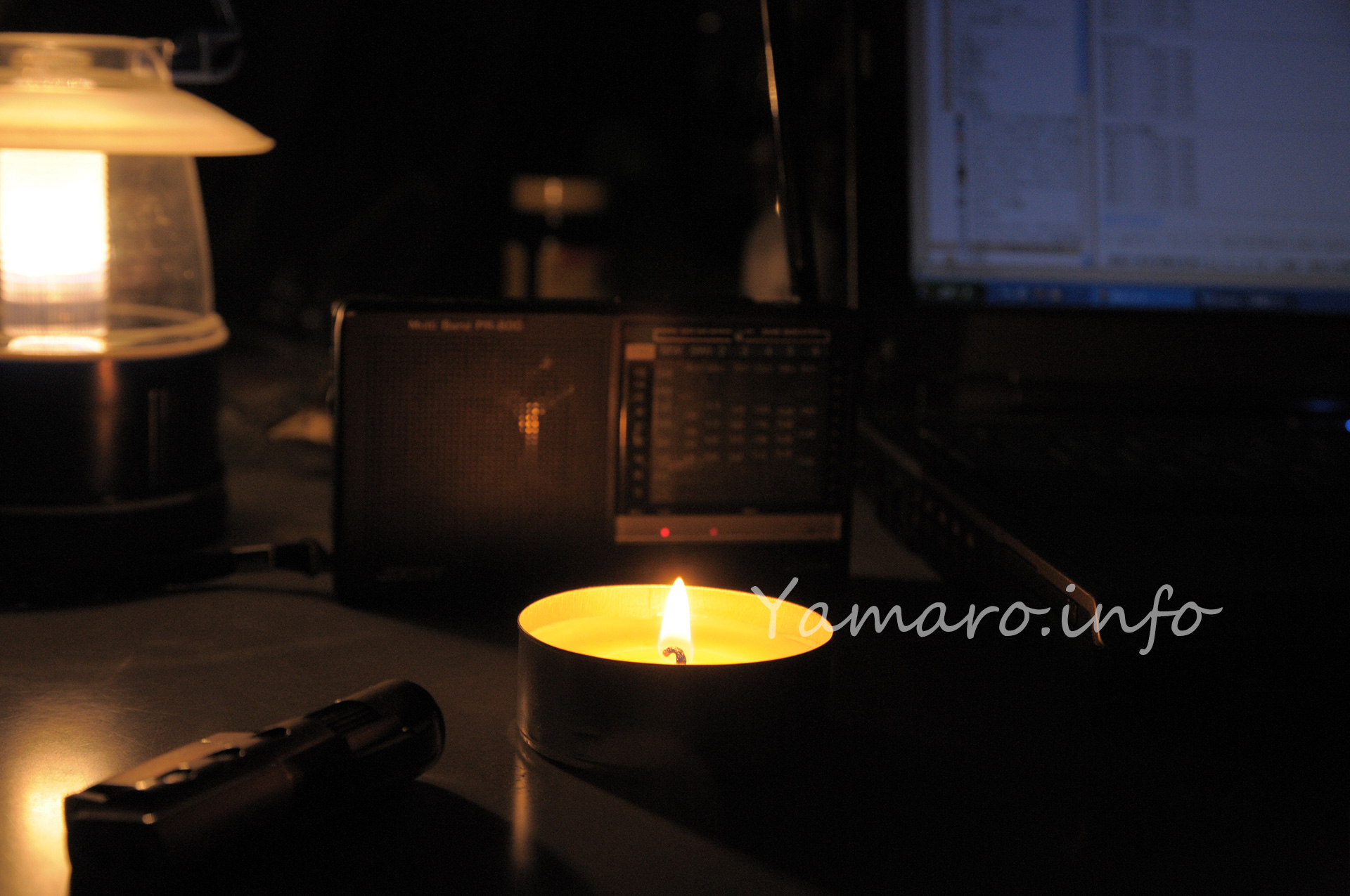

国内の発電所があちこちで停止し、再開に時間がかるということで、しばらくの間、地域ごとに1日2,3時間程度の計画停電、いわゆる輪番停電もありましたね。

幸い、我が家はUPS(無停電電源装置)により、光回線と無線LANは使えましたので、ノートPCにラジオで過ごしました。

余震があってロウソクはやや危険かと思いましたが、結婚式の余り物(笑)のロウソクも、倒れにくいタイプだったので、このときは役に立ちました。

電気のありがたさを身にしみて感じましたね。

ガソリン争奪戦

ガソリンスタンドは2,3週間こんな状況でした

ガソリンスタンドは2,3週間こんな状況でした宇都宮市は地方都市ですから、車社会です。それはわかるのですが、市内は車がないと絶対に生活できない、というわけでもなく、それでも、日常と同じことをしようとすると、この有様です。

もちろん、仕事で使う人もいるでしょうし、闇雲に批判するつもりはないのですが、本当にいま必要ですか?という人も多かったのではと思います。

私はと言うと、当時乗っていてアコードユーロRのガソリンは半分以上残っていて、しばらく通勤もできなかったので、車に乗るのは最小限に留めて、自転車生活をしていました。

宇都宮市では、ガソリンスタンドに大行れるという状況は2,3週間以上続きました。緊急車両優先などお構いなし。この時、人は異常事態になると本性を表すのだなと思いました。

栃木県内の被害状況

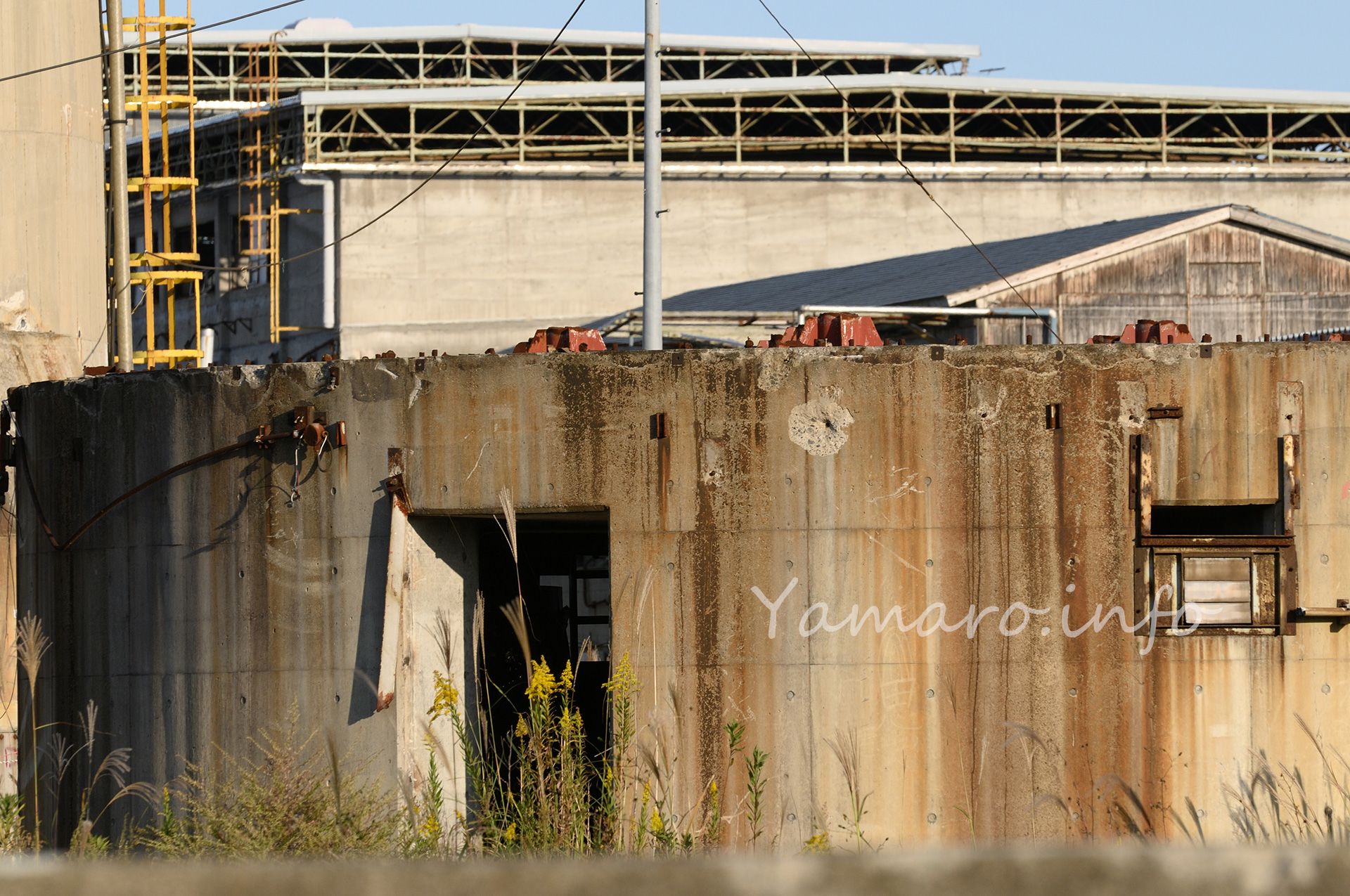

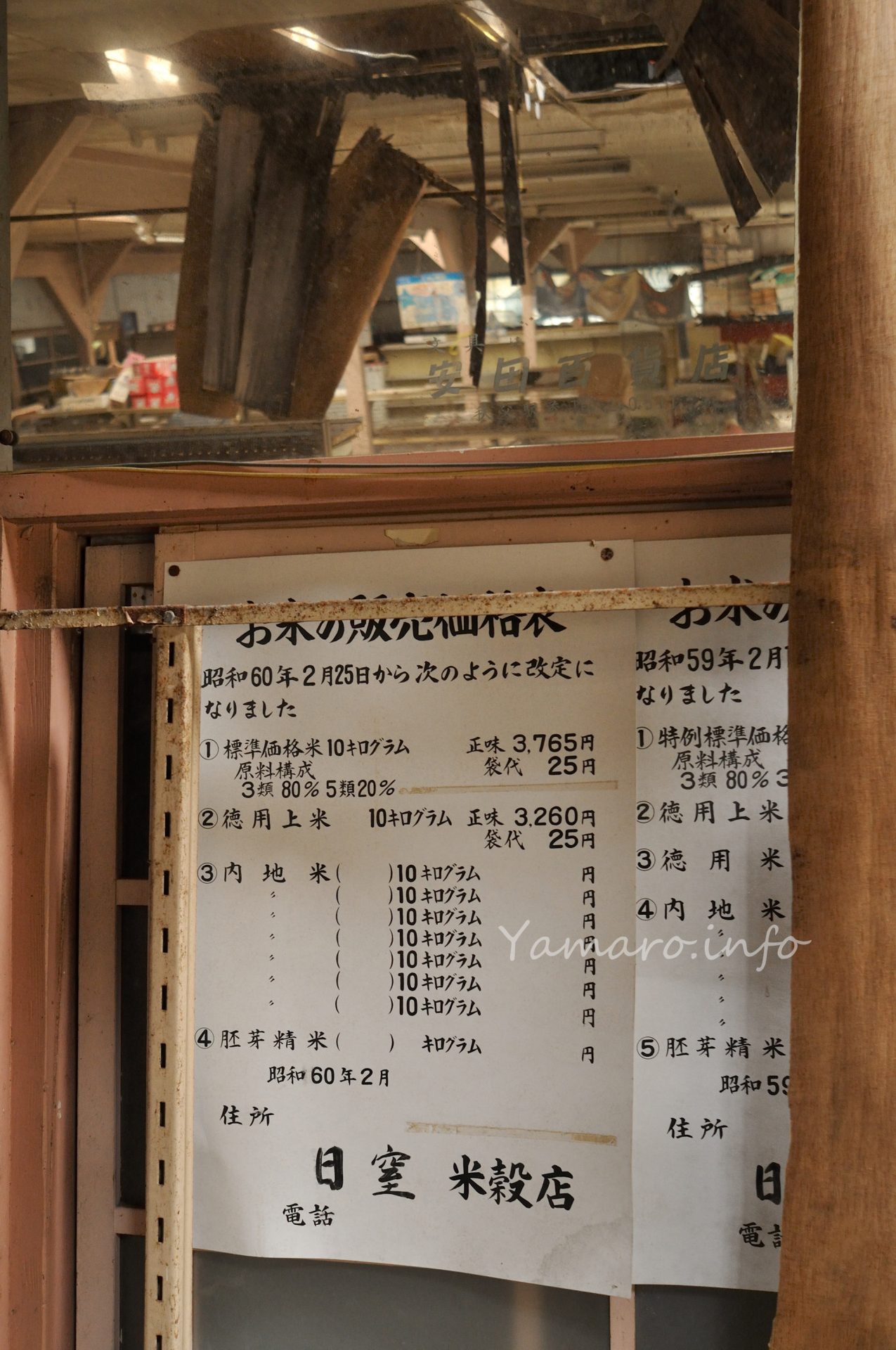

ご近所と、ちょっと車で回った場所の被害状況はこんな感じでした。

栃木県の東日本大震災被害状況

壁が剥がれたり、ショーウインドウのガラスが割れたり。それでも、津波被害に原発被害を受けた福島県や宮城県と比較すると、震度6強の震災に見舞われつつも、大規模な死傷はなかったのが幸いでした。

1995年の阪神淡路大震災の教訓から、建物の耐震性能は強化されて、古い建物を除いて倒壊は最小限だったのも幸いでした。

ただ、瓦屋根の家は多くが瓦が落ちて、ブルーシート不足となったのも記憶に新しいです。

1ヶ月後、震災後初めて遠出した大洗

震災から1ヶ月、あれ以来職場は使えなかったので、4月から埼玉の事業所に長期出張に。栃木県と埼玉県を行き来する生活が始まっていました。

ガソリンスタンド渋滞も収まったので、少し遠出してみました。この当時よく言っていた茨城県大洗に行ってみました。

大洗も津波被害を受けましたが、福島や宮城の被害があまりにも甚大だったせいか、あまり注目されていませんでした。それでも、海岸線は大きな被害を受けていました。

あれから10年、栃木県内は震災の爪痕はすでに見られませんが、福島県や宮城県は、今も災害復興が進んでいるところです。

先月発生した震度6強の地震は、津波の発生はなかったものの、一部地域では被害が出たようです。

地震はいつでも発生すると思って、日頃からある程度の食料と飲料水、時期によっては暖房の燃料など、備蓄は必要ですね。

最近は発電機以外に、ポータブル蓄電池も性能の良いものが出回っています。