防衛省からの発表通り、「パシフィック・スカイズ24」によるフランス・ドイツ・スペインの各空軍部隊が訓練のため、19日、日本を訪れました。

この内ドイツとスペインは千歳基地に、フランスが百里基地に来日しました。

いつもの通り、こうした事前広報される訓練では、多数のギャラリーが基地周辺を訪れるため、自分は人混みを避けたポジションから撮影を行いました。

航空祭以外では、撮影であまりに人混みの多いところで撮るのが苦手なもので。

あと自分の場所でしか撮れない写真を撮りたいな、というのもあります。

百里基地にはフランス句航空宇宙軍(Armée de l’Air et de l’Espace Française)のラファール戦闘機2機、給油機のA330 MRTTが2機、輸送機のA400Mが3機飛来しました。

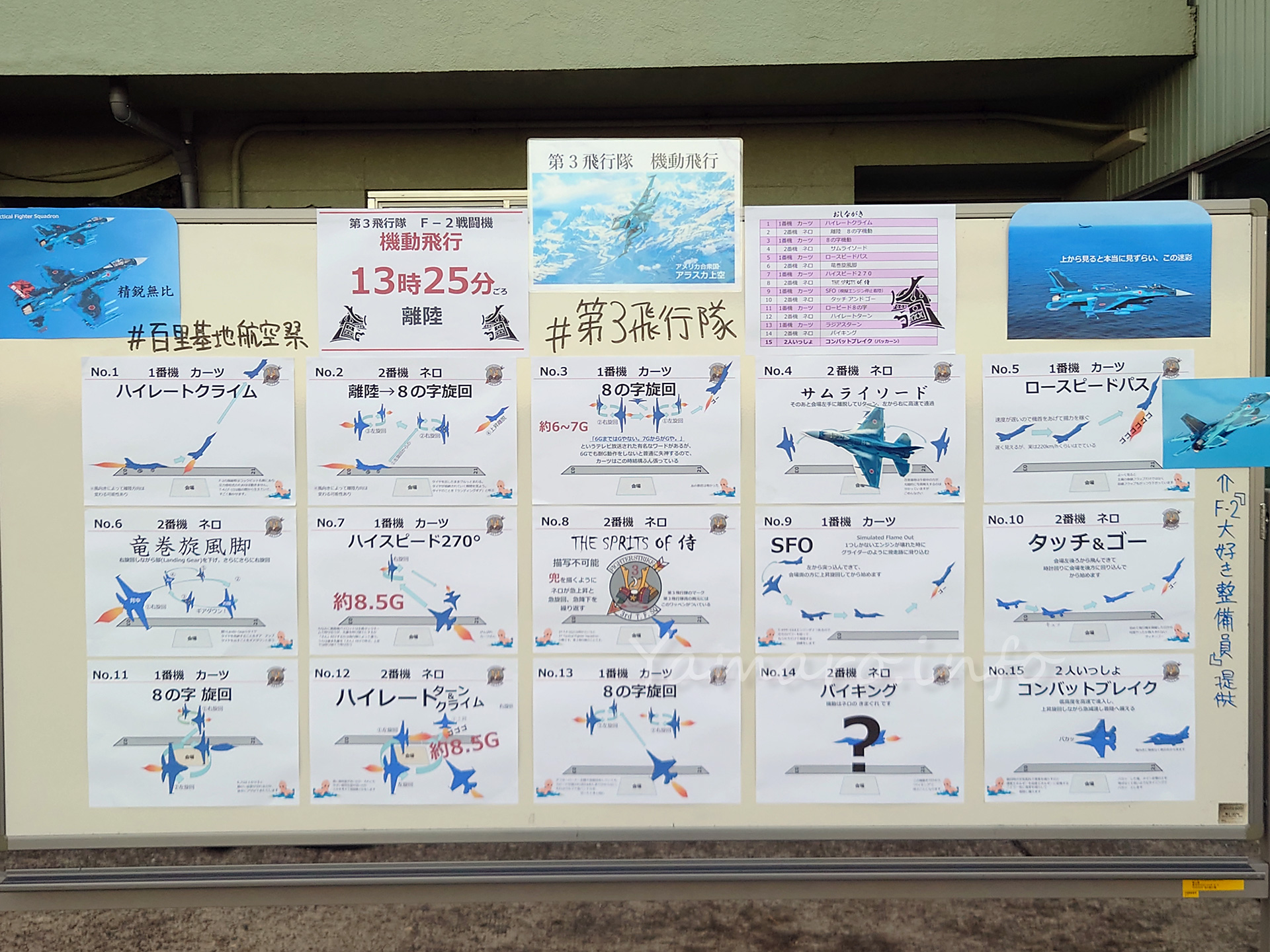

まずはエスコートとフォトミッションのため(三沢周辺海域で撮影を行ったのが報道公開されていますね)F-2戦闘機が上がったようですが、自分の撮影ポジションからは遠巻きに上がるのを目視したのみ。

まずはADS-Bに表示される機体として、A300 MRTTが1機、9時に飛来しました。

そして待つこと1時間以上、入間基地からのゲスト機としてC-2輸送機が。そして上がったF-2もまず2機が先行で降りてきました。

ラファールはいつ現れるのか? フォトミッションが結構時間を押したようで、お昼手前の11時47分、ついに2機のラファールが姿を表しました。

自分にとっては初のラファール! 残念ながら、時間が押してこの撮影ポジションからはやや逆光気味、天気も湿度が高く上空も霞んでいたようです。光線状態が悪かった…。ここは悔やまれますね。

基地周辺で撮っていた方は、なんと転がりでウエスト側滑走路をわざわざ通った上に、一旦停止して撮影タイミングをわざわざ作ってくれるという大サービスだったようです。

羨ましいけど、あの人混みに行きたいかと言うと…

そして残りのF-2、A330 MRTTが降りてきました。

A330 MRTTは、エアバスのA330旅客機ベースで、日米が運用するB767-200LRFベースのKC-46A給油機よりも一回り大きいんですよね。

なるほど、欧州で老朽化したKC-135給油機の後継機としてA330 MRTTが主力なのもうなづけると言うか、最近のボーイングの開発能力や品質がダメダメなのも後押ししているのかな?

午後は撮影ポジションを移動。

残りのA400Mが飛来。転がりは陽炎の影響がひどいね。この時期は仕方ないですね。

更に残りの2基のA400Mはどセン(どセンター)で撮ろうと自分次回ないポジションへ移動。

直前に嗅ぎつけた2人がさっと撮影したので、自分1人とは言えないけど、このアングラからしか撮れないものが撮れたので良しとします。午後は少し晴れて、この天気がラファールの降りの時だったらなぁと。

土曜日は午後にラファールと一行が帰ったようですが、そこは息子のサッカーの試合で行けず。

撮影仲間と話をしていましたが、いつか海外の渓谷で撮りたいなぁと。ラファールを撮るチャンス、またあるといいですね。

今回の撮影は、ラファールにZ 9とAF-S 600mmにTC-14EIIIで850mm、輸送機系はZ 8に180-600mmで。この組み合わせは航空機撮影に最適でした。