Adobeが発表したAIによる画像生成「Firefly」は、2023年7月執筆時点ではまだベータ版のPhotoshopでのみ使用が可能となっています。

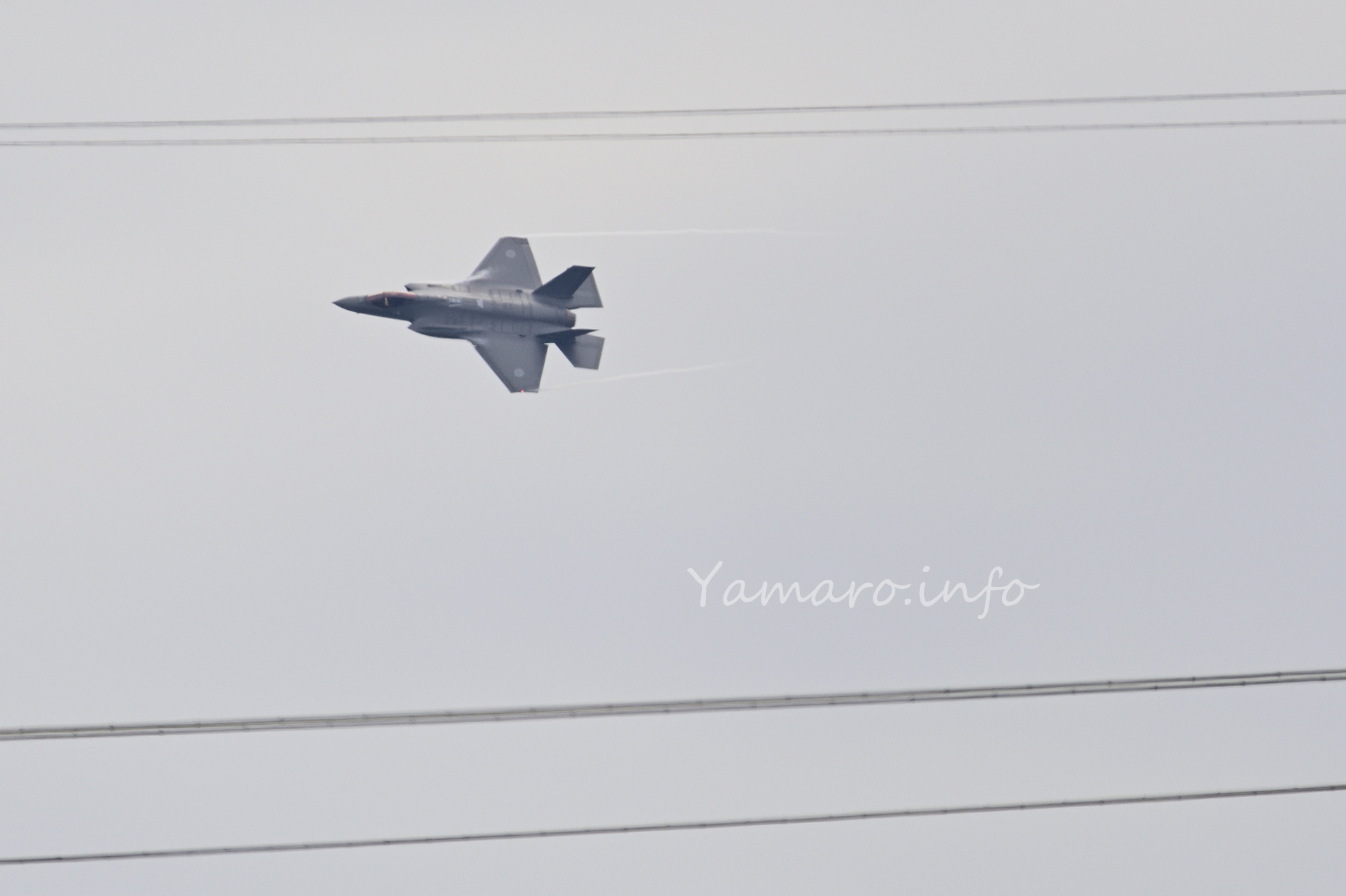

試しに、先日空の背景を変えてみた、F-4EJファントムIIの写真を、AIで更に変えてみることにしましょう。

まずはベース画像。

こちらの背景のみをAIで変えてみます。

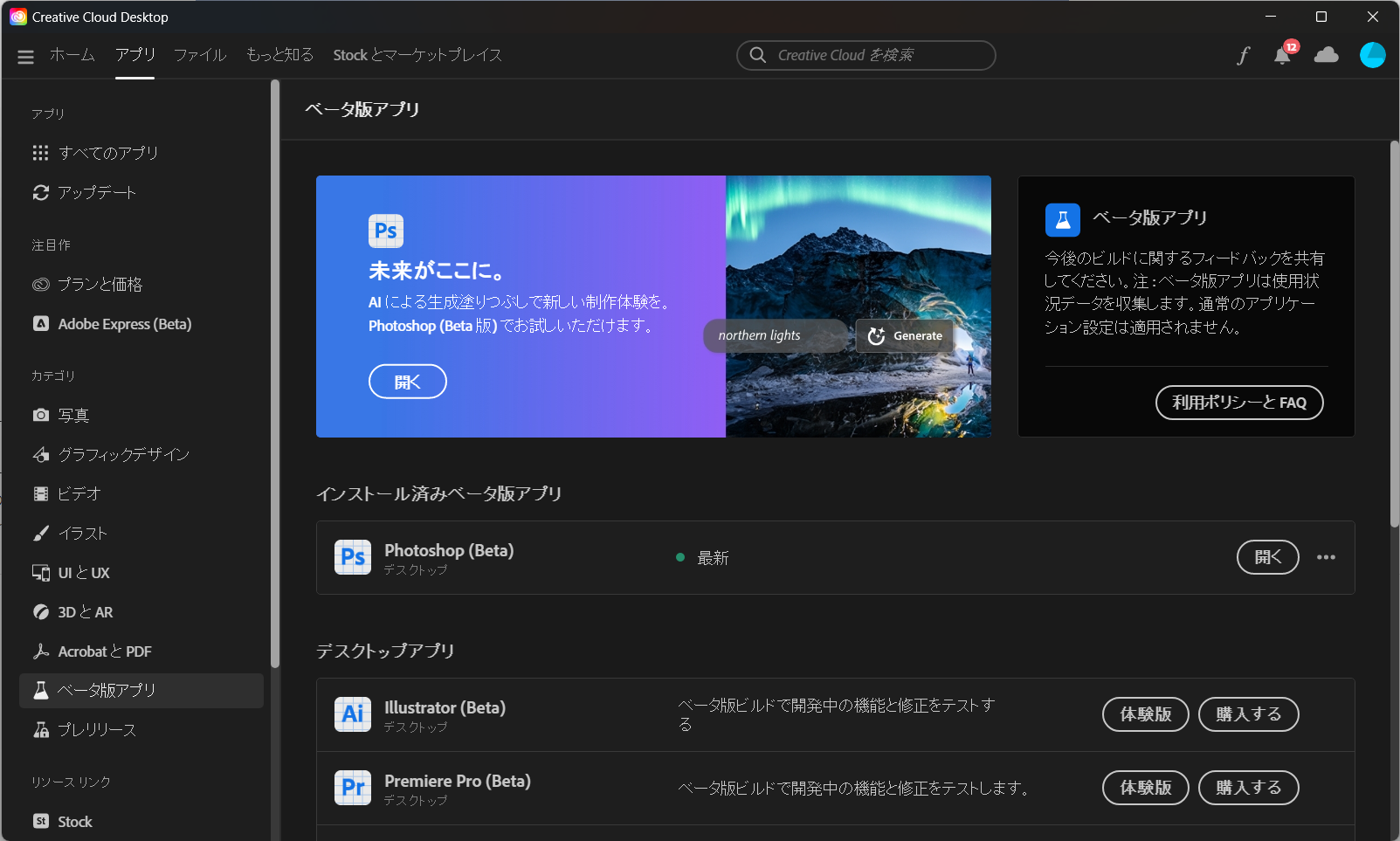

Photoshop(Beta)をインストールする

まずはPhotoshopのベータ版をインストールします。Adobe Creative Cloudからベータ版アプリのPhotoshop(beta)をインストールします。

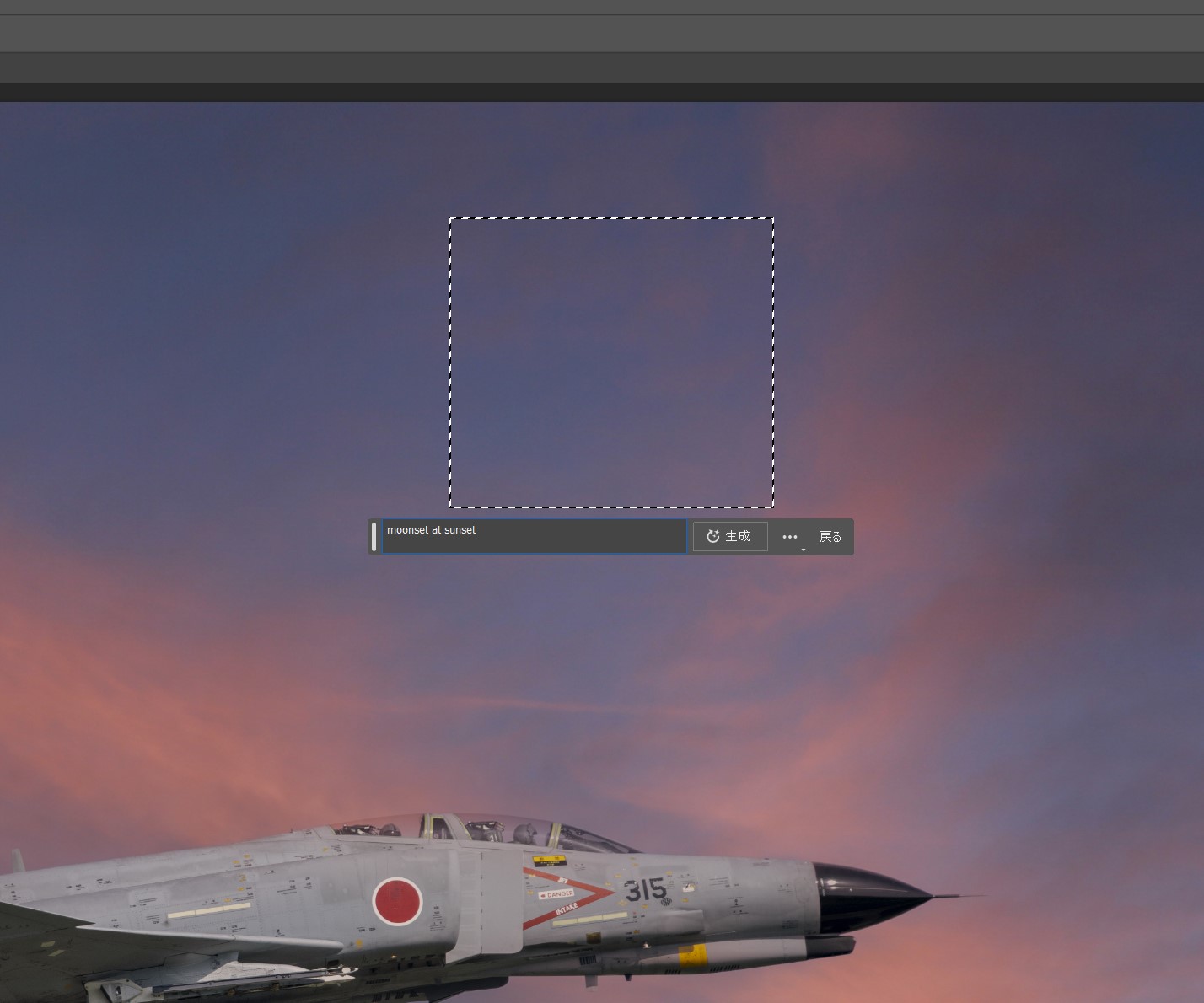

Beta版のPhotosopで、画像を開きます。最初は空を自動選択させたのですが、これでAI生成すると、戦闘機の画像がグチャグチャに

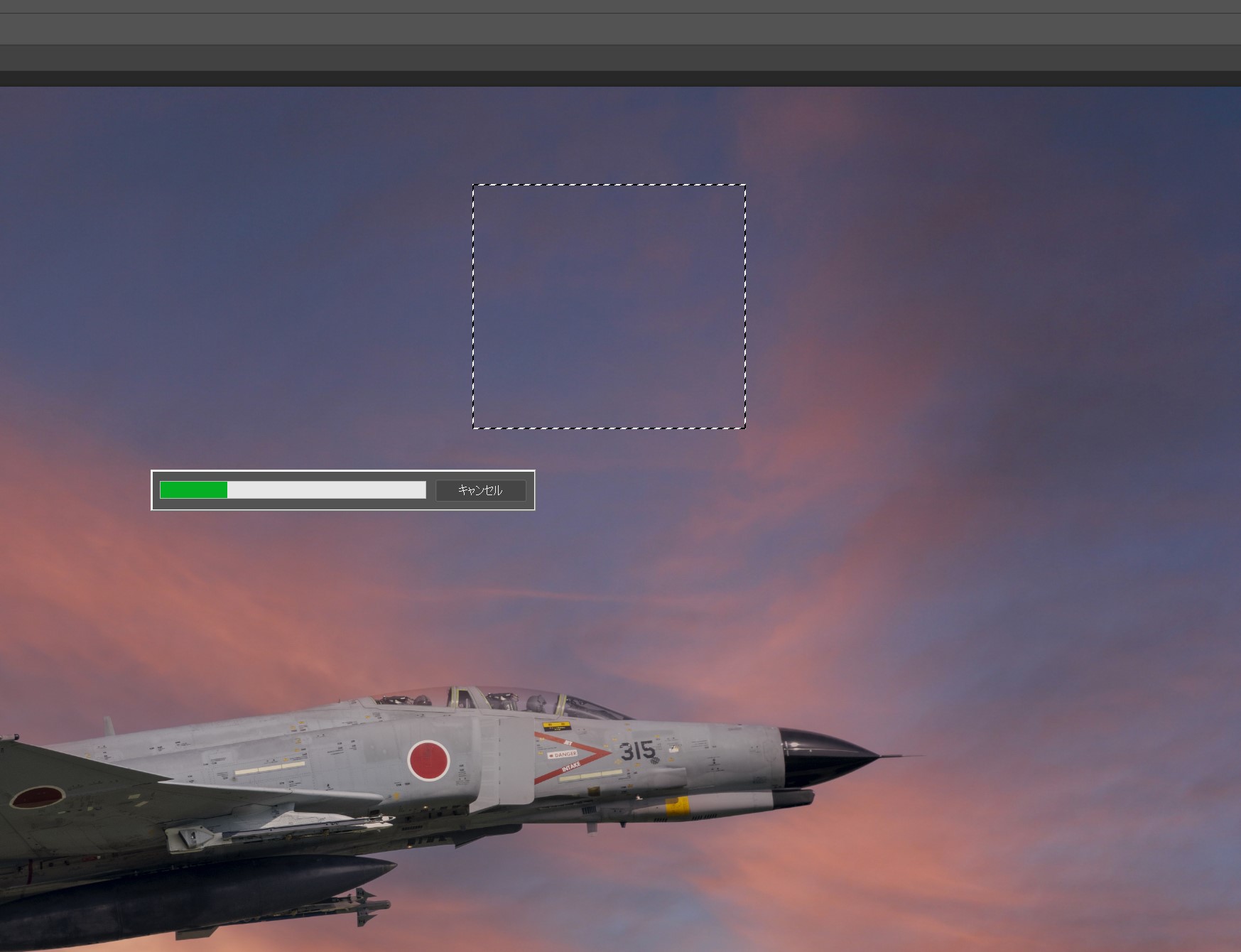

まだAIによる「生成塗りつぶし」は英語でしか入力できないため、ここでは「Dusk sky and moon」(夕暮れの空と月)を入力。あとは生成するだけですが…

!!!

酷くないすか…

なぜこうなったか考察すると、どうも選択範囲から空を選択、で一部戦闘機まで入ってしまったようです。比較的わかりやすい画像のはずですが。

仕方がないので、昔ながらのなげなわツールで戦闘機を大まかに選択し、選択範囲を反転させます。

結果的にこれでうまくいきました。

画像は夕暮れがどうにも気に食わず、単純に「月が出ている晴れた空」にしました。

うーん、なんだかあまり上手くないですね。3枚目なんか、もうわざとらしいですし、あまり写実的ではないですね。

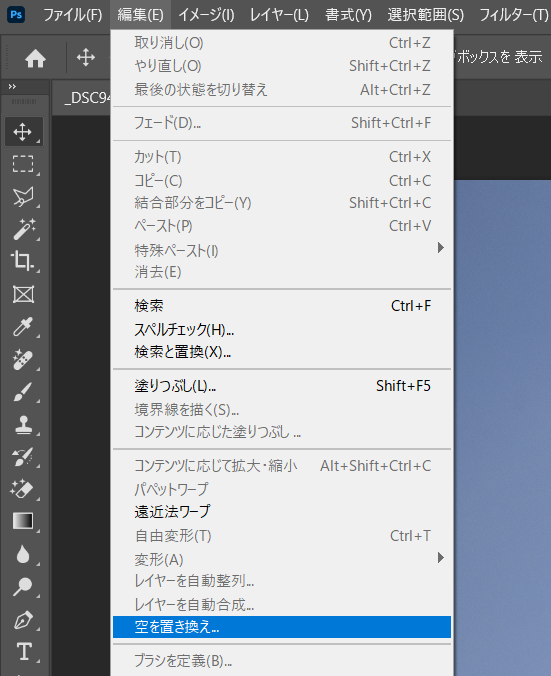

どうにも気に食わないので、まずは通常版のPhotosopにも実装されている、「空を置き換え」で夕暮れの空の背景に変更。

さらにその空に月を加えてみます。

さてこうして生成できた月がこちら。

ちなみに1回のAI生成で3パターンの生成が可能なので、気に入らなければ切り替えることが可能で、更に同じワードや違うワードで何度も生成可能です。

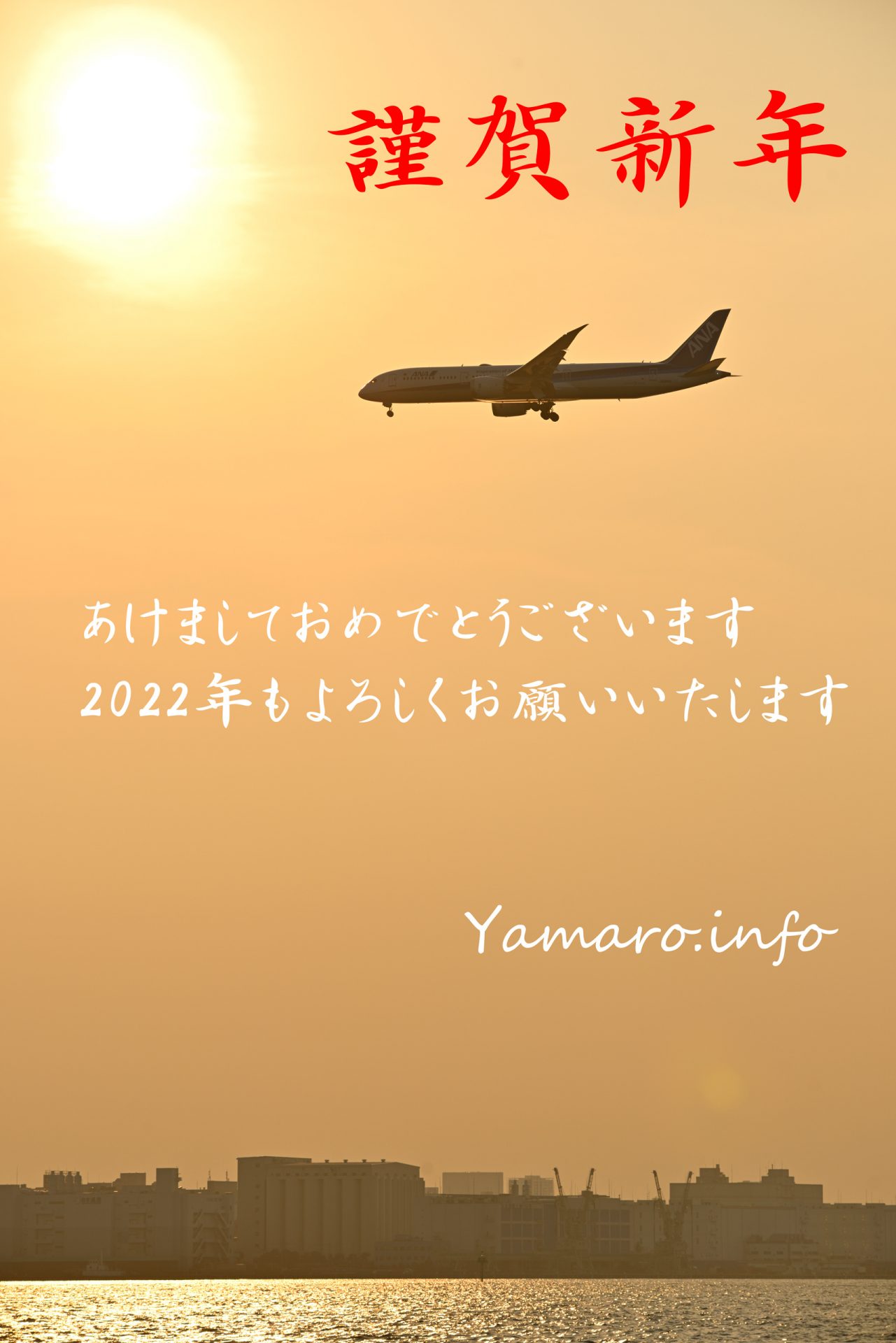

最終的に出来た画像がこちら。

ツッコミどころ満載ですね。まず、やはり元々晴れの日中の順光の戦闘機は、入を変えたところで光の当たり方が夕暮れのこの空と、太陽の位置関係が合っていない(笑

月は取ってつけたような感じだし、さらに遠方に旅客機(ここでは「Boeing 777-300」と指定)を入れた所、エンジンが右翼が2発、左翼が1発というアンバランスな結果に。

でも旅客機はちゃんと夕暮れの背景に合った色合いで生成されているのはすごいです。

まだまだベータ版なので、今一歩の部分はありますが、これはやがてもっと自然に、そして簡単に出来るようになるのでしょうね。

とはいえ、やはりベースの写真がしっかりしていないとだめでしょう。これは写真の本質です。

ここではAI生成の是非はともかく、こうしたことも可能なのだな、という確認です。写真ではなくイラスト、イメージ画像を作るのであれば、なかなか有用なツールとは思います。

要は使い方次第、しっかりと倫理観を持って作成し、ちゃんとバックグラウンドを公開すること、これが重要かなと思います。

技術は節度を持って使いましょうね。