上白岩の散策を終えて、最後に下白岩へ向かいます。

まだ建物は健在ですね。

道を進むとなんともサイコパスな状況を目撃しました。

ナンデスカ?

ハンガーにかかったスーツ、いや背広と言ったほうが良いかな? 電柱や電柱支持ワイヤーに引っかかっていました。

さすがに廃墟歴四半世紀なワタシ、ビビリはしないけど、恐らくこの先の廃屋から持ち出して引っ掛けたいたずらでしょうね。

相応に汚れているので、つい最近の仕業ではないにしろ、この何ヶ月かで行われたことでしょう。こういういたずらは本当に辞めてほしいですね。

サイコパスないたずらを見つつ、廃屋を眺めます。

こちらの住宅は、2007年当時は窓も扉も閉ざされていて、中の様子を見ることは出来なかったと思われます。

現在では窓や扉が破損した結果、中が見える状態に。先程のサイコパスなスーツ、いや背広はもしかしたらこのお宅のタンスにあったものかもしれません。

2007年当時のこのお宅付近の写真は、あまり撮っていないようです。

2槽式洗濯機は変わらず現存していますが、やはり2007年と2025年では、窓や扉が徐々に壊れて言っている様子が見て取れますね。

もう1軒のお宅、表札がありお名前もありましたが、名字は伏せておきます。

誰かが写真を取ってきてこの縁側に置いたのでしょうね。2025年時点では扉が開いているし、雨戸もなくなって中が見える状態に。

2007年時点では扉は締まり、雨戸も全て存在しました。

しかし2階部分の一部の雨戸は外れていますね。こうして少しずつ雨戸も崩壊して外れていったのでしょう。

とにかく2007年時点では、閉ざされた廃屋で、内部をうかがい知ることは出来ませんでした。

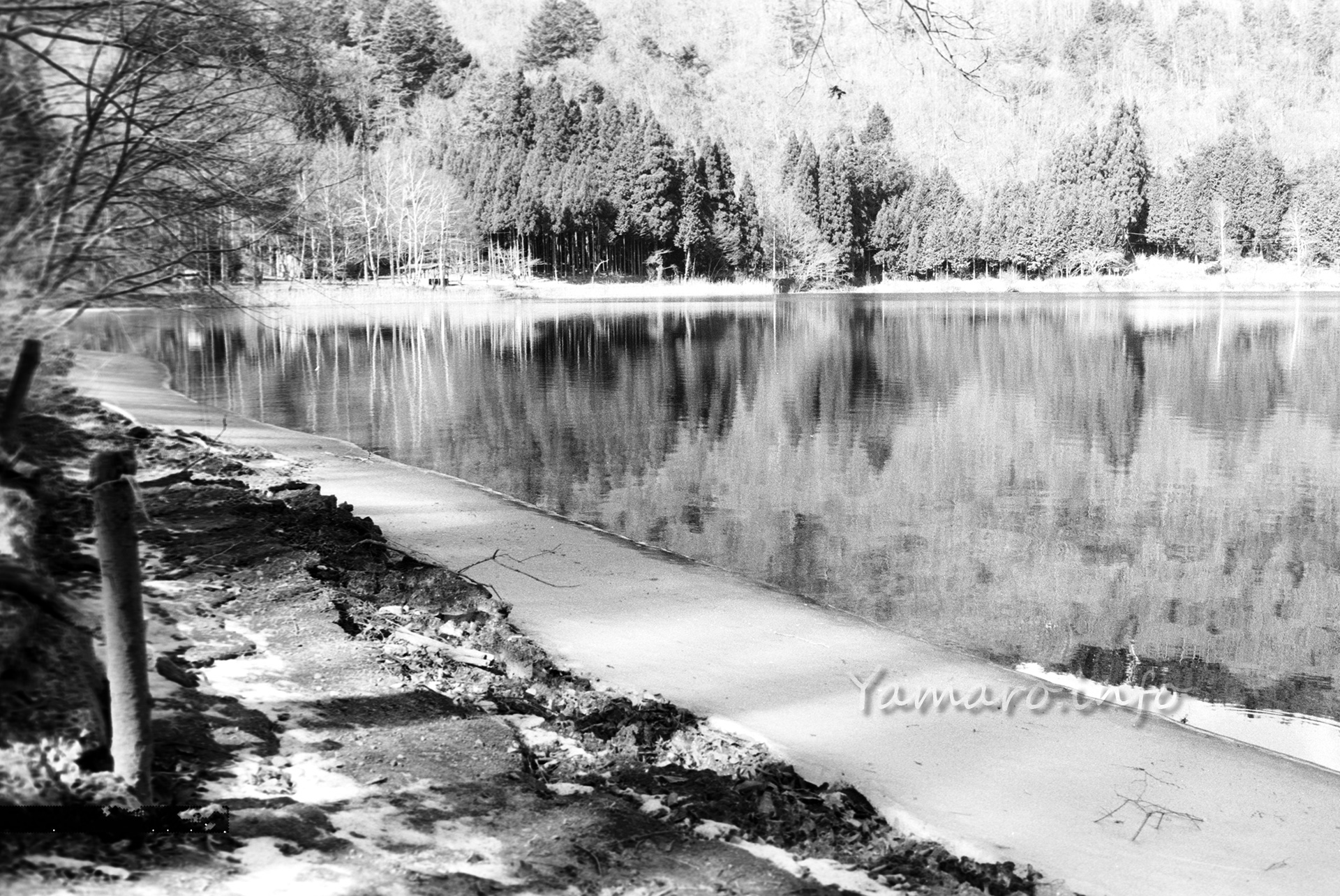

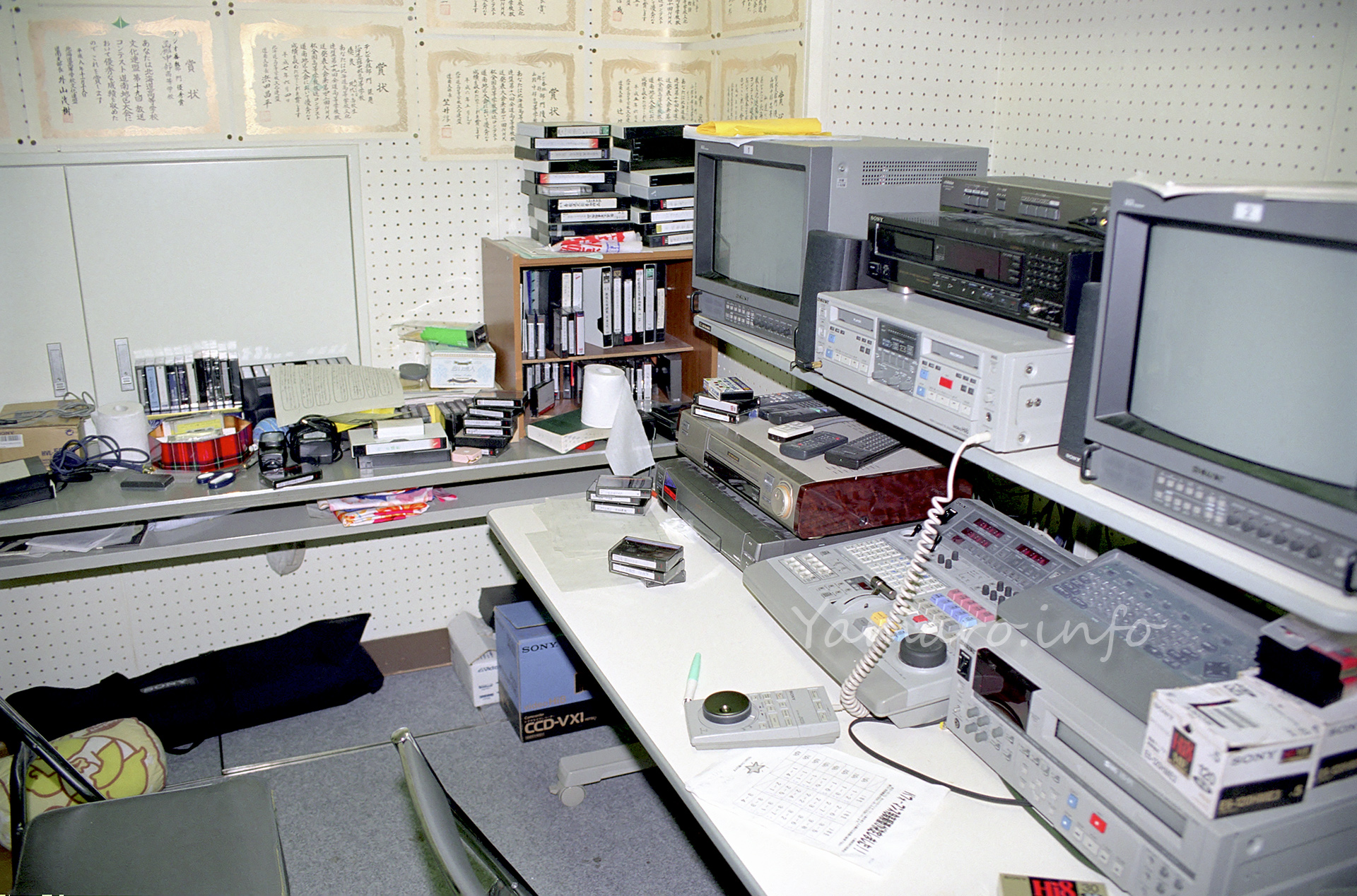

時間の関係で2025年は訪問していない2007年の下白岩の写真も掲載しておきます。

現在では恐らく倒壊して失われた光景と思われます。

以上、4回に分けて記載した2007年と2025年の白岩集落の写真、如何だったでしょうか?

18年の時の経過は残酷ではあるけど、案外残っているものもあり、失われたものありと、それらを記録に残せたのは良かったかなと個人的に思います。

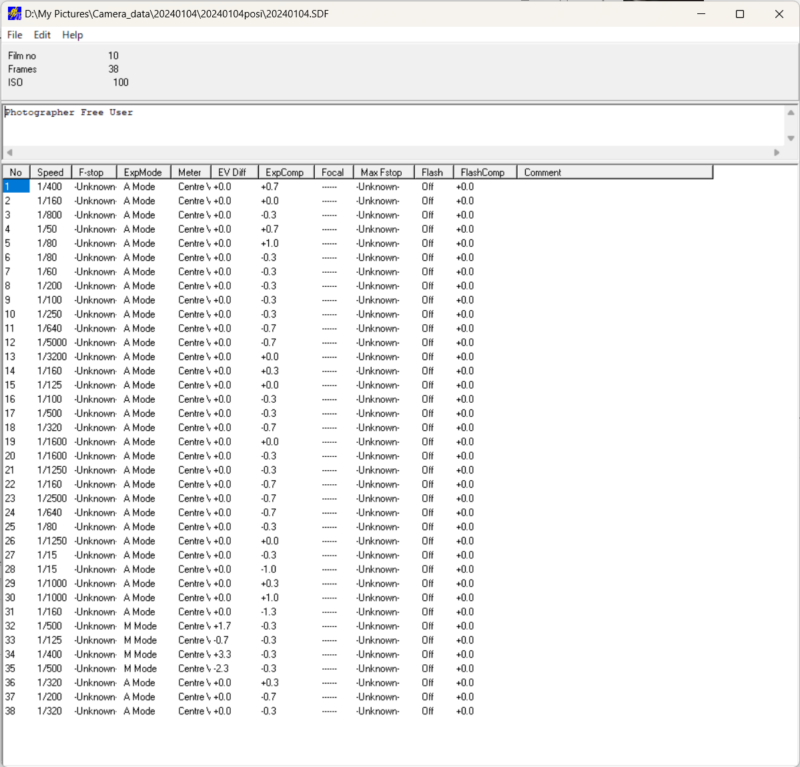

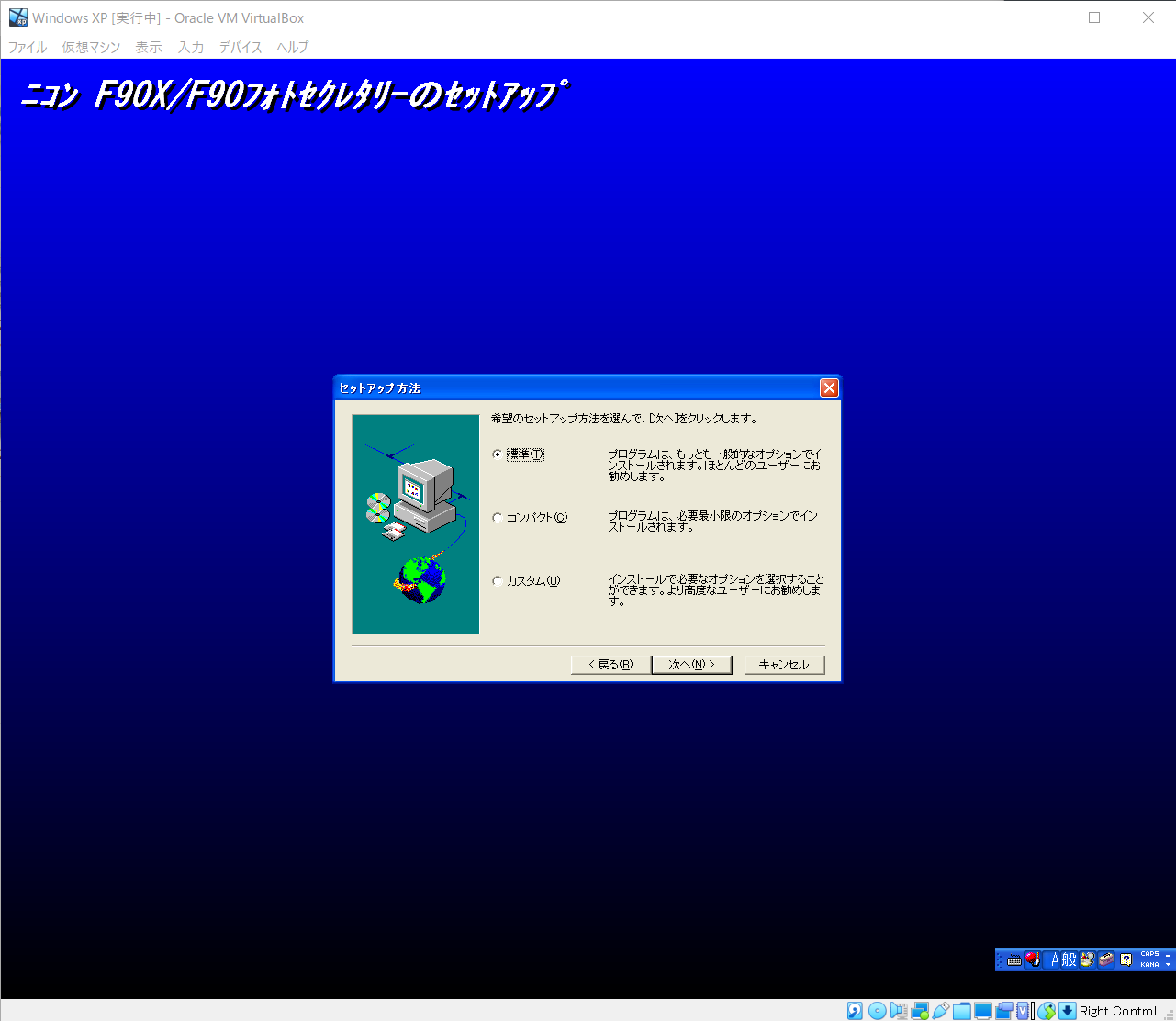

そして2007年の写真は当時のブログに掲載していたものを、解像度をアップして再掲しました。

また十年後にでも、機会がれば訪れてみたいと思います。