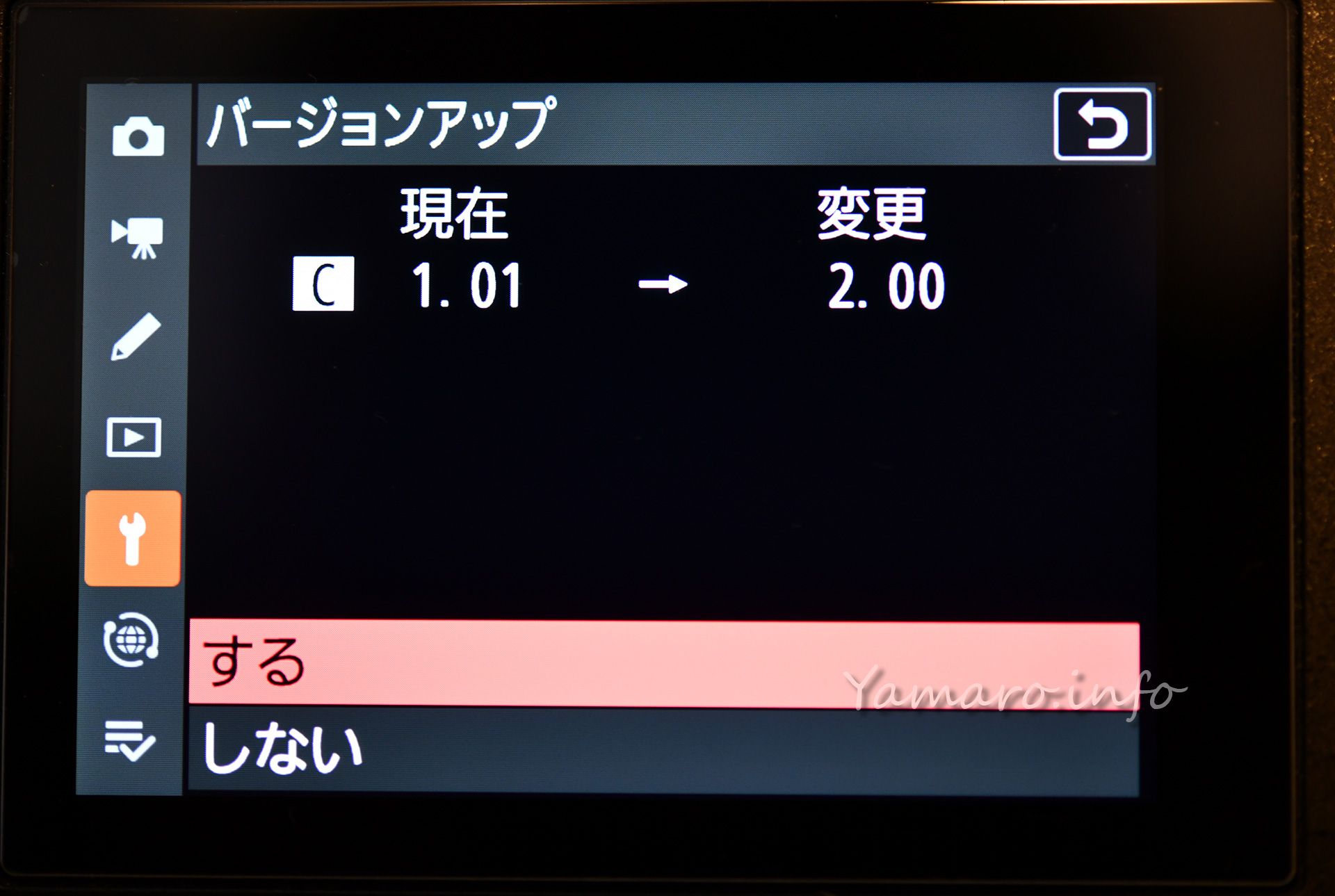

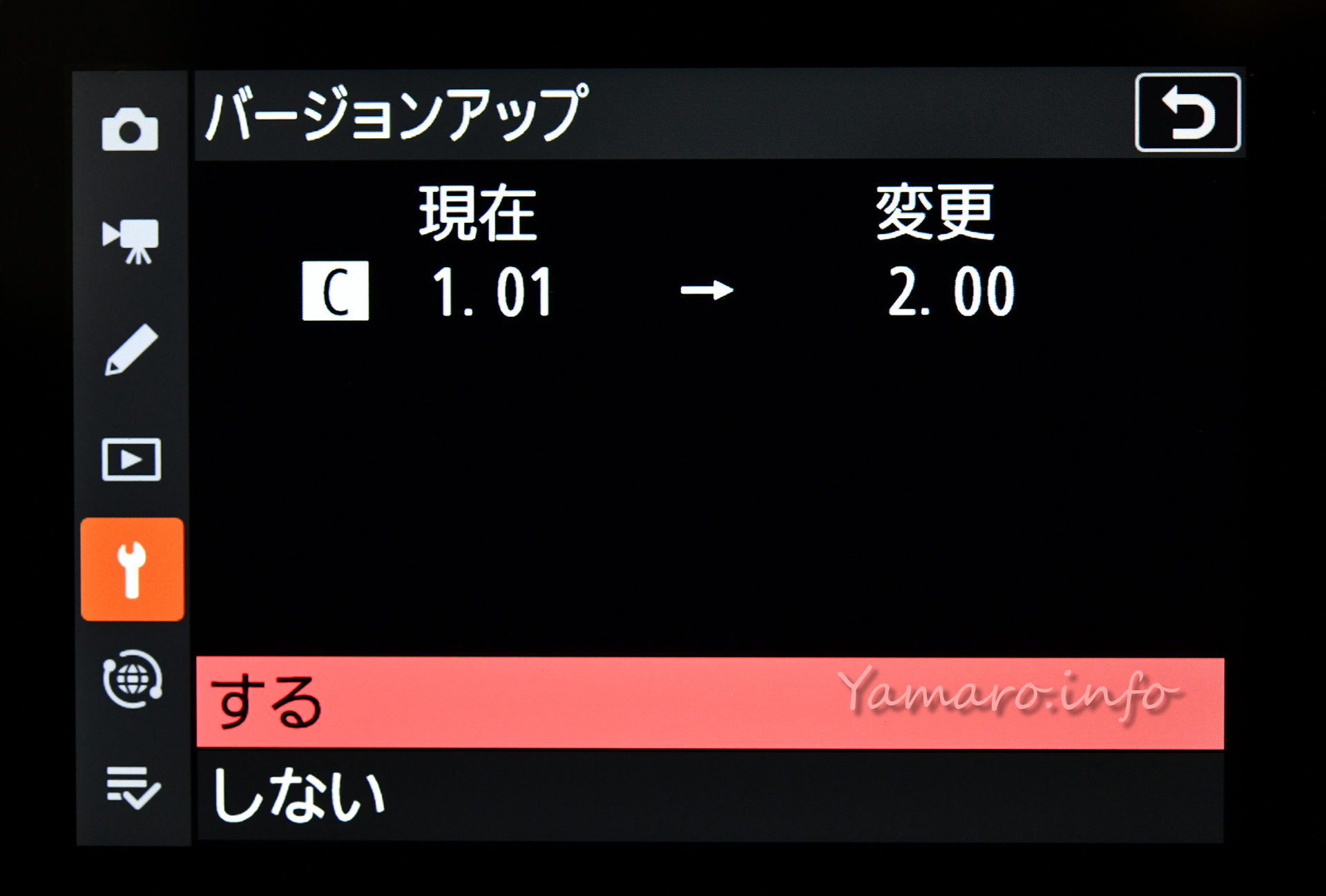

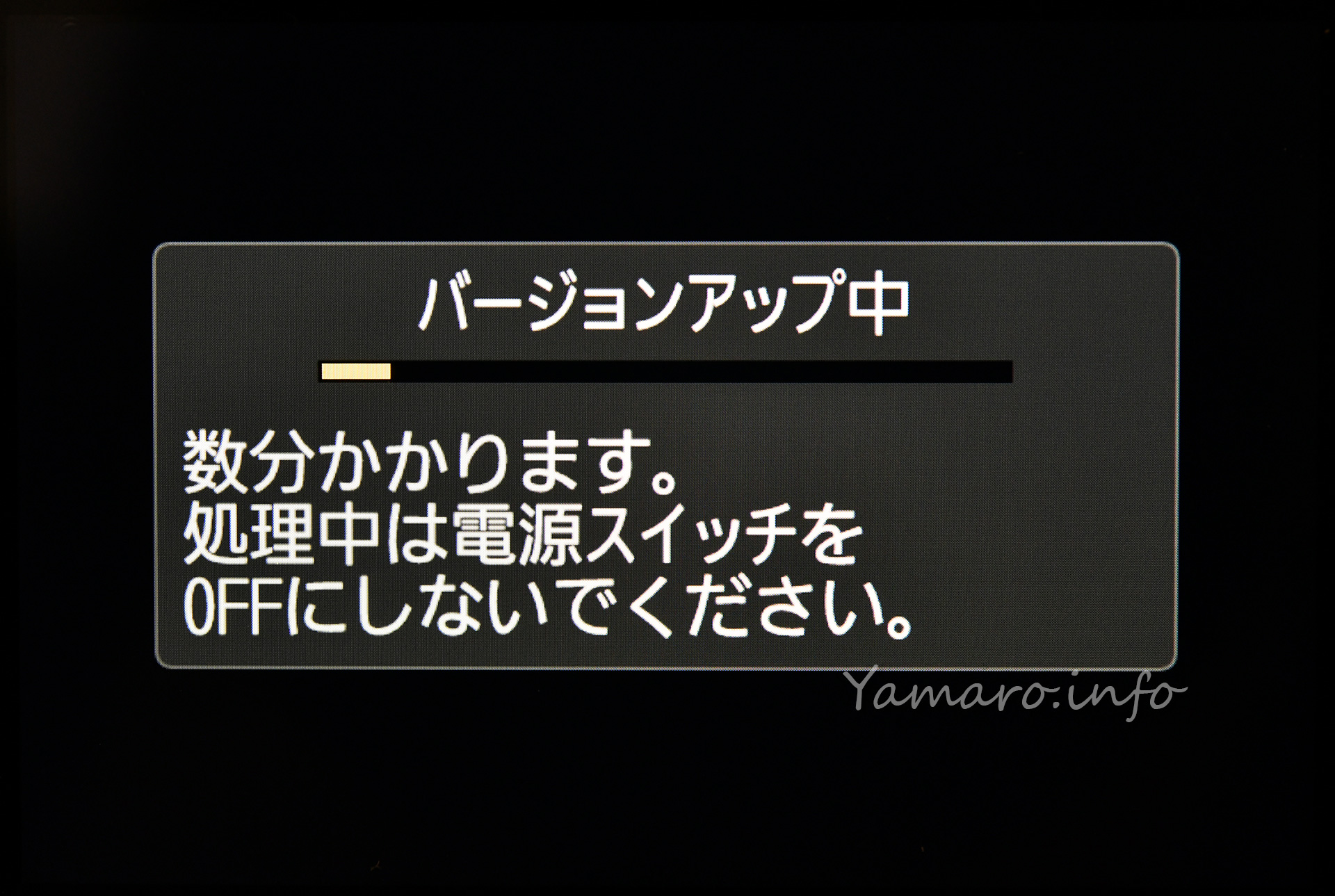

2023年5月発売以来、1度小規模なファームウェア(以下FW)アップデート(C:Ver.1.00→1.01)をしたのみだったNikon Z 8でしたが、2024年2月7日、C:Ver2.00というメジャーバージョンアップが公開されました。

これほどまでの機能追加や改善、バグフィックスはそうそうないですね。

以下、NikonのHPからの改定内容の引用です。

■ 静止画撮影関連

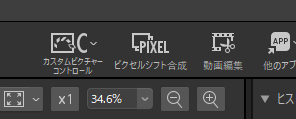

• [静止画撮影メニュー]に[ピクセルシフト撮影]を追加しました。

• ピクチャーコントロールに新しい項目を追加しました。

• [静止画撮影メニュー]>[AF 時の被写体検出設定]に[鳥]を追加しました。

• 拡大表示の倍率を、最大 400% まで拡大できるようになりました。

• [静止画撮影メニュー]に[オートキャプチャー]を追加しました。

キャプチャー条件として[モーション](被写体の動く方向)、[距離](被写体を認識する遠近の範囲)、[被写体検出](被写体を検出するかどうか)を設定し、設定した条件でカメラが被写体を認識すると自動で連続撮影を行います。

※ キャプチャー条件[距離]は NIKKOR Z レンズ装着時に使用できる機能です。NIKKOR Z レンズ以外のレンズを装着している場合、動作しないことがあります。

※ 撮像範囲は[FX(36×24)]または[DX(24×16)]が使用できます。

• [ハイスピードフレームキャプチャー +]撮影時にプリキャプチャー機能を使用する場合に、プリキャプチャー機能がキャンセルされるまでの時間が 30 秒から 300 秒に延長しました。

• [静止画撮影メニュー]>[副スロットの機能]で[JPEG+JPEG 分割記録]選択時の画像サイズ設定に[サイズ L]を追加しました。

• オートブラケティング撮影時に選択できる補正ステップ幅を追加しました。

※ [オートブラケティングのセット]を、[AE・フラッシュブラケティング]、[AE ブラケティング]、または[フラッシュブラケティング]に設定している場合です。この変更は、[インターバルタイマー撮影]>[オプション]>[AE ブラケティング]>[補正ステップ]にも適用されます。

■ 動画撮影関連

• ピクチャーコントロールに新しい項目を追加しました。

• [動画撮影メニュー]>[AF 時の被写体検出設定]に[鳥]を追加しました。

• 拡大表示の倍率を、最大 400% まで拡大できるようになりました。

• [動画撮影メニュー]に[オートキャプチャー]を追加しました。

キャプチャー条件として[モーション](被写体の動く方向)、[距離](被写体を認識する遠近の範囲)、[被写体検出](被写体を検出するかどうか)を設定し、設定した条件でカメラが被写体を認識すると自動で連続撮影を行います。

※ キャプチャー条件[距離]は NIKKOR Z レンズ装着時に使用できる機能です。NIKKOR Z レンズ以外のレンズを装着している場合、動作しないことがあります。

※ 撮像範囲は[FX]または[DX]が使用できます。

• N-Log 動画撮影時、[ISO 感度設定]>[M モード時の ISO 感度]に低感度を追加しました。

• ハイレゾズーム速度の設定内容を変更しました。

• スローモーション動画機能を追加しました。

■ 再生関連

• 動画再生時の i メニュー項目に[再生の速度]を追加しました。

• [再生メニュー]に[縦横位置情報の記録]を追加しました。

• [再生メニュー]>[グループ再生の設定]に[自動連続再生の設定]を追加しました。

• 再生時の i メニュー項目[送信指定(PC)]、[送信指定(FTP)]の機能を変更しました。また、同メニュー項目に[優先送信指定(PC)]と[優先送信指定(FTP)]を追加しました。

■ 操作関連

• [カスタムメニュー]の d18 と g17 に[半押し拡大解除(MF)]を追加しました。

• [カスタムメニュー]> a11[フォーカスポイント表示]に[フォーカスポイントの太さ]を追加しました。

• [セットアップメニュー]の[カード初期化(フォーマット)]で物理フォーマットの手順を変更しました。

• 撮影機能設定の呼び出し中に露出補正とホワイトバランスの設定の変更が可能になりました。

• レンズのパワーズームに対応しました。

• [カスタムメニュー]に d5[露出ディレーモード]を追加しました。

• 以下の[カスタムメニュー]に割り当て可能なボタン、割り当てられる機能を追加しました。また、設定のリセット機能を追加しました。

– f2[カスタムボタンの機能(撮影)]

– f3[カスタムボタンの機能(再生)]

– g2[カスタムボタンの機能]

※ [ピント位置優先]と[ピント位置(顔優先)]は、f3[カスタムボタンの機能(再生)]>[メインコマンドダイヤル]または[サブコマンドダイヤル]>[画像送り時の拡大位置]で設定可能です。

※ f3[カスタムボタンの機能(再生)]>[メインコマンドダイヤル]または[サブコマンドダイヤル]>[画像送り]の設定が、拡大再生中の画像送りにも適用されるようになりました。

• [セットアップメニュー]の[レンズ情報手動設定]の機能を変更しました。

• IPTC プリセットの[Category]で登録できる最大文字数を 3 文字から 256 文字に変更しました。

• [セットアップメニュー]の[電子音]のメニュー構成を変更して、電子シャッター音の音量や音の種類を選べるようになりました。

■ 表示関連

• マニュアルフォーカス撮影時に表示されるフォーカス距離指標に距離表示機能を追加しました。

• [セットアップメニュー]の[ファインダー表示サイズ(静止画Lv)]を[ファインダー表示サイズ]に名称を変更し、動画モードや再生モードにも適用されるようにしました。

■ ネットワーク関連(NX Field にも関連)

• ATOMOS AirGlu BTと接続時、接続が切断したとき、または接続が不安定なときに警告表示を行うようにしました。

• リモートグリップ MC-N10 と ATOMOS AirGlu BT の併用が可能になりました。

• [ネットワークメニュー]の[FTP サーバーと接続]に機能の変更と追加をしました。

• 連動レリーズモードの設定方法を変更して、登録できるグループ数を 20 に増やし、グループ内でマスターカメラから制御できるリモートカメラの台数を 16 台に増やしました。

• [ネットワークメニュー]の[カメラと接続]に[著作権情報の上書き]を追加しました。

■ アプリケーション関連

• NX MobileAir との組み合わせで機能を追加しました。

– カメラの静止画ライブビューに NX MobileAir の状況を表示する様にしました。

– カメラの[メニュー設定の保存と読み込み]でメモリーカードに保存したカメラの設定データをスマートフォン(NX MobileAir)に保存したり、スマートフォンからカメラのメモリーカードに送信したりできる様にしました。

■ その他

• [静止画撮影メニュー]の[静止画フリッカー低減]を[ON]に設定した場合、シャッターをきるときに撮影画面が一瞬暗くなりますが、暗くなる時間を短縮しました。

• [3D- トラッキング]において、[AF 時の被写体検出設定]で[オート]、[人物]、[動物]、[乗り物]を選択し、かつ被写体が検出できていない場合における小さく動きの速い被写体の捕捉精度を向上しました。

• 低速連写でフリッカー検出時の AF ロックオンを改善しました。

• これら以外のオートフォーカスの動作や安定性も改善しました。

• [ファインダーの明るさ]が[オート]の時に再生モードのファインダー表示が暗くなる場合がある現象を改善しました。

• インターバル撮影において、輝度差のあるシーンや、スターライトビューを使うような暗いシーンでも 1 枚目から適正露出で撮影されやすくなりました。

• スターライトビューが ON の時は、ヒストグラムを表示しないようにしました。

• 動画記録可能な残り時間が少なくなった場合の警告表示を、残り時間が 1 分未満のときに残り時間表示部が赤背景に白文字となるよう変更しました。また、動画記録中でない場合でも警告表示が出るようにしました。

• 動画の再生画面で、タッチ操作によるプログレスバーの再生位置変更時により細かく送れるように改善しました。

• [AF エリアモード]が[3D-トラッキング]に設定され、かつ人物が大きく写っている場合、AF エリアの近くに瞳の検出枠があるときは、AF エリアに近い瞳を優先してピントを合わせるようにしました。

• [カスタムメニュー]のd11[赤色画面表示]で、[表示モード1]或いは[表示モード2]に設定しているときの RGB ヒストグラム表示を見やすくしました。

• 以下の不具合を修正しました。

– インターバルタイマー撮影で撮影した画像の露出がアンダーになる場合がある。

– フラッシュ発光を行いながらフォーカスシフト撮影を行うとフラッシュが発光しない場合がある。

– WR-R10 を装着しながら USB 給電を行っている状態で半押しタイマーオフの状態から復帰したとき、ピントの位置が[フォーカス位置の記憶]で設定した位置に戻ってしまう。

– 連写やフォーカスシフト撮影を行った際に露出が正しくない場合がある。

– [モニターモード]が[ファインダー優先 2]に設定されていて、かつ[AF-ONボタン]に[再生]が割り当てられているとき、AF-ON ボタンを押すと画像の再生がすぐ終了する。

– シャッタースピードを[Bulb]に設定したとき、シャッターボタンを押しても撮影されない場合がある。

– [AF エリアモード]が[3D-トラッキング]に設定されているとき、タッチシャッターを[フォーカスポイント移動]にしてタッチ操作を行うと、マルチセレクターやサブセレクターによるフォーカスポイントの移動ができない。

– [AF エリアモード]を[ワイドエリア AF(S)]、[ワイドエリア AF(L)]、[ワイドエリア AF(C1)]、[ワイドエリア AF(C2)]のいずれかに設定していると、被写体を検出している時にセットアップメニューの[AF 微調節の設定]で設定した微調節量が反映されない。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/514.html

項目が多岐にわたっているため、全てを確認することは出来ませんが、個人的な注目ポイントをピックアップしてみました。

▼ピクセルシフト撮影

イメージセンサの手振れ補正技術を応用し、撮影時に1ピクセル毎にシフトさせて複数枚撮影することで、解像度をアップしたり、偽色を低減出来る技術で、他メーカーでは以前よりあったものですが、Nikonはこれまでこの手の機能は搭載せず、Nikon Z fで初めて採用しました。

Z 8が2番手の搭載機種になるとは。Z 9にもそのうち搭載されるのでしょうか?

Z fと同様、三脚使用が前提で、他メーカーのように手持ち撮影や動態もある程度対応、いうものではなく、カメラ内生成は出来ず、別途NX Studioでの合成となるなど、実験的要素が大きいように思いますが、解像度よりむしろローパスレス機故にモアレの発生が懸念される被写体で効果が発揮できればと思います。

これは早速試してみたので、別記事で書きたいと思います。

▼AF 時の被写体検出設に[鳥]が追加

Nikon Z 9のC:FW:Ver.4.10で追加された被写体検出「鳥」がZ 8にも搭載されました。

これは野鳥撮影に重宝するでしょうね。Yamaroは鳥は普段撮りませんが、どの程度の精度があるか今度試してみたいと思います。

ちなみに「飛行機」はZ 8では最初から搭載されていて、Z 9でもこのモードにより飛行機撮影中余計なものが横切っても、AFが持っていかれる頻度が下がりました。

▼[オートキャプチャー]が追加

こちらもZ 9のC:FW:Ver.4.00で追加された機能です。これだけ搭載に時間がかかったのは、同じ処理エンジンを積んでいるとはいえ、全く同じシステム構成ではないため、検証に時間がかかったのでしょうか? あるいはもう完成していたけど、他の機能と同時に発表したかったからでしょうか。

▼[カスタムメニュー]の d18 と g17 に[半押し拡大解除(MF)]を追加

これは以前よりMFレンズユーザーからあった要望反映ですね。

私はMF用に拡大設定をカスタムでAF ONボタンに割り当てていて、これを押すたびに拡大と全体表示を交互切り替えていましたが、確かにフォーカスを合わせた後は構図確認のため全体表示したく、そこの半押しで拡大解除出来るのは操作系といては自然なことですね。これも他社では出来てNikonでできていなかった項目の改善でしょう。

▼レンズのパワーズームに対応

執筆時点でNikonのZマウントでパワーズームはDXフォーマット用のNIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR https://www.nikon-image.com/products/nikkor/zmount/nikkor_z_dx_12-28mm_f35-56_pz_vr/ のみとなっていて、フルサイズ用はラインアップされていません。

もちろん、Z 8でもクロップによりDXフォーマットのレンズにも使用可能ですが、近い将来フルサイズ用の電動ズームレンズの登場が期待できそうです。

個人的にはZ 24-200mmの電動ズーム版、あるいはZ 28-300mmに期待したいところです。

▼マニュアルフォーカス撮影時に表示されるフォーカス距離指標に距離表示機能を追加

Z 9のFW C:Ver4.00で追加された機能がZ 8にも搭載されました。現状Zマウントレンズのみで、私が試した限り、FTZ II経由でのFマウントE・G・Dタイプレンズでは表示されません。

これは特に固定距離にフォーカスを合わせたい場合に便利ですね。ついでに深度表示も出来たらありがたいのですが。

▼[静止画撮影メニュー]の[静止画フリッカー低減]を[ON]に設定した場合、シャッターをきるときに撮影画面が一瞬暗くなりますが、暗くなる時間を短縮

地味にありがたい。ブラックアウトフリーが売りのカメラですが、フリッカー軽減すると一瞬暗くなるんですよね。0にはならないようですが、短縮はありがたいですね。

ということで、ピクセルシフトは別途試したいと思います。