昔から場所として走っている酒蔵、でも買うようになったのはこの1年という、何ともったいないことをしていたという、百里基地撮影の帰りに買って帰りたいお酒、廣瀬商店の直売所(中は事務所ですが…)で買ってきたお酒です。

「ピュア茨城」シリーズらしいです。これの火入れバージョンは、廣瀬商店のHPにも記載されていますが、自分も最初火入れ版を買おうと思ったんですよ。

これ火入れですか?と尋ねると、火入れもありますが、今冷蔵庫に入っている生酒版もありますよ、とのことで、せっかくなので生酒版を買ってみました。

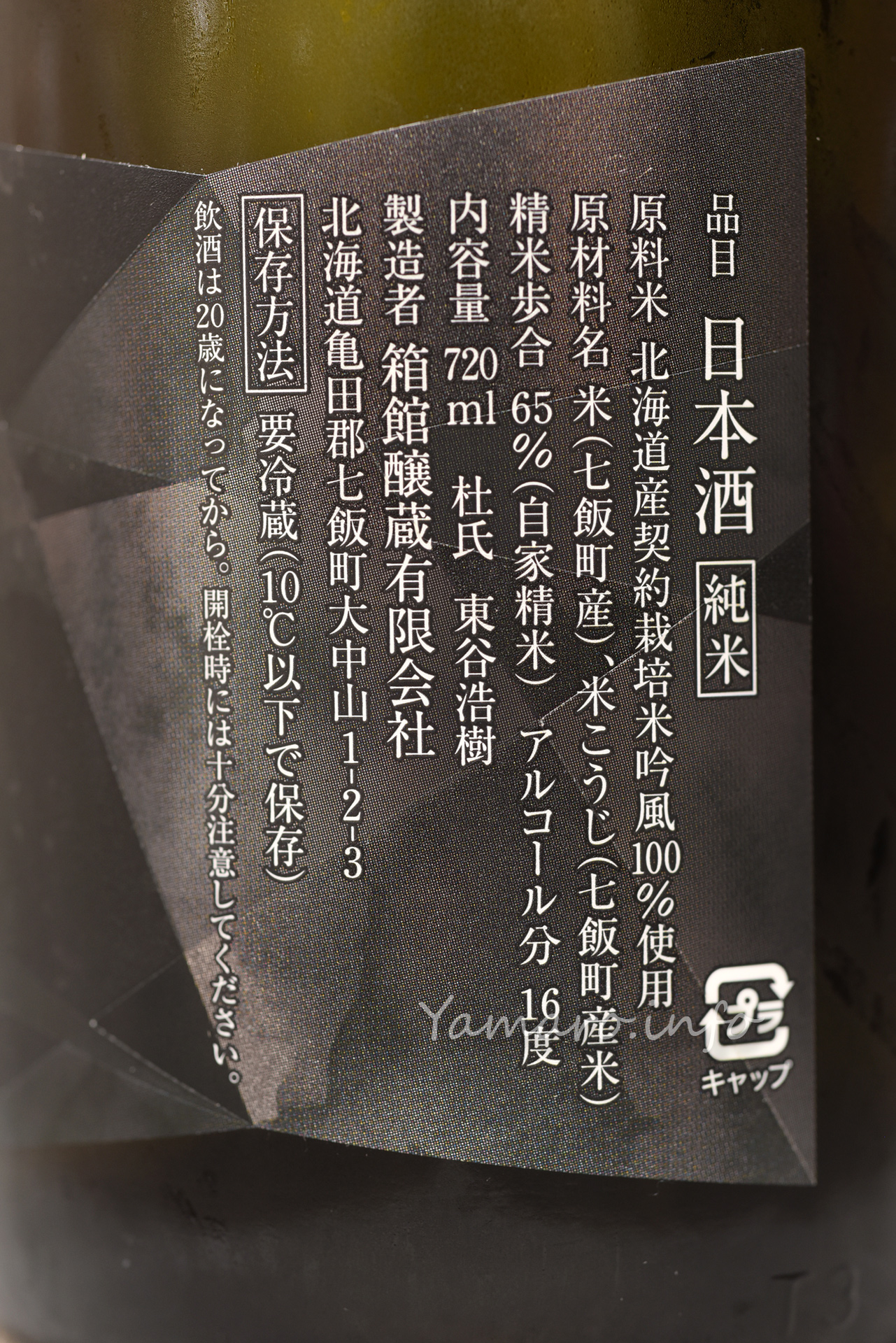

大きく「ひたち錦」と書かれている通り、茨城県産で開発された酒米のひたち錦を使用し、これまた茨城県で開発された小川酵母を使用、水は筑波山水系と、全てが茨城県。

最近はそうしたお酒は、ワインと同様オシャレに「テロワール」と称する日本酒も増えてきましたが、こちらはあくまで「ピュア茨城」。こちらはプロジェクトとしてこの名称を使っているようですね。

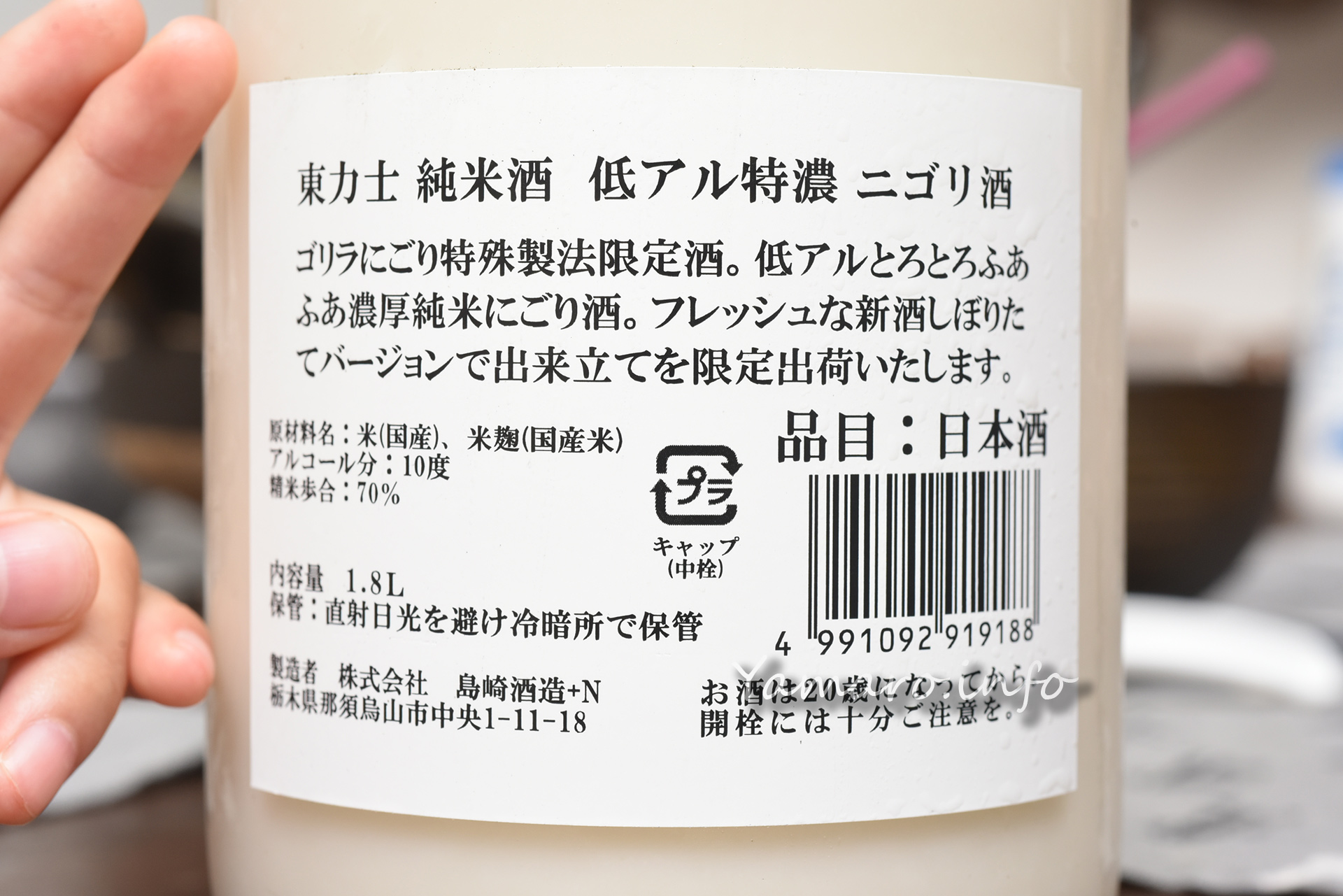

精米歩合は60%、アルコール度数16度以上と、生原酒ながら、スペックとしては標準的な純米酒です。

冷やしていただきました。上立ち香は爽やかなですがスーッと通る吟醸香。

口に含むと…ふわっと広がる米の甘み、酸味は比較的少なめです。そして後から原酒らしい、割りとガツンとくるアタック、でもその後は余韻を残しつつ穏やかに引いていきますね。芳醇系な味わいですが、後味はさっぱりとしています。飲みだしの芳醇な印象からすると、最後はサラリとしているので、飲み飽きないですね。

食中酒として、煮魚あたりが合いそうです。

せっかく生酒版を楽しめたので、次は火入れを買ってみたいと思います。

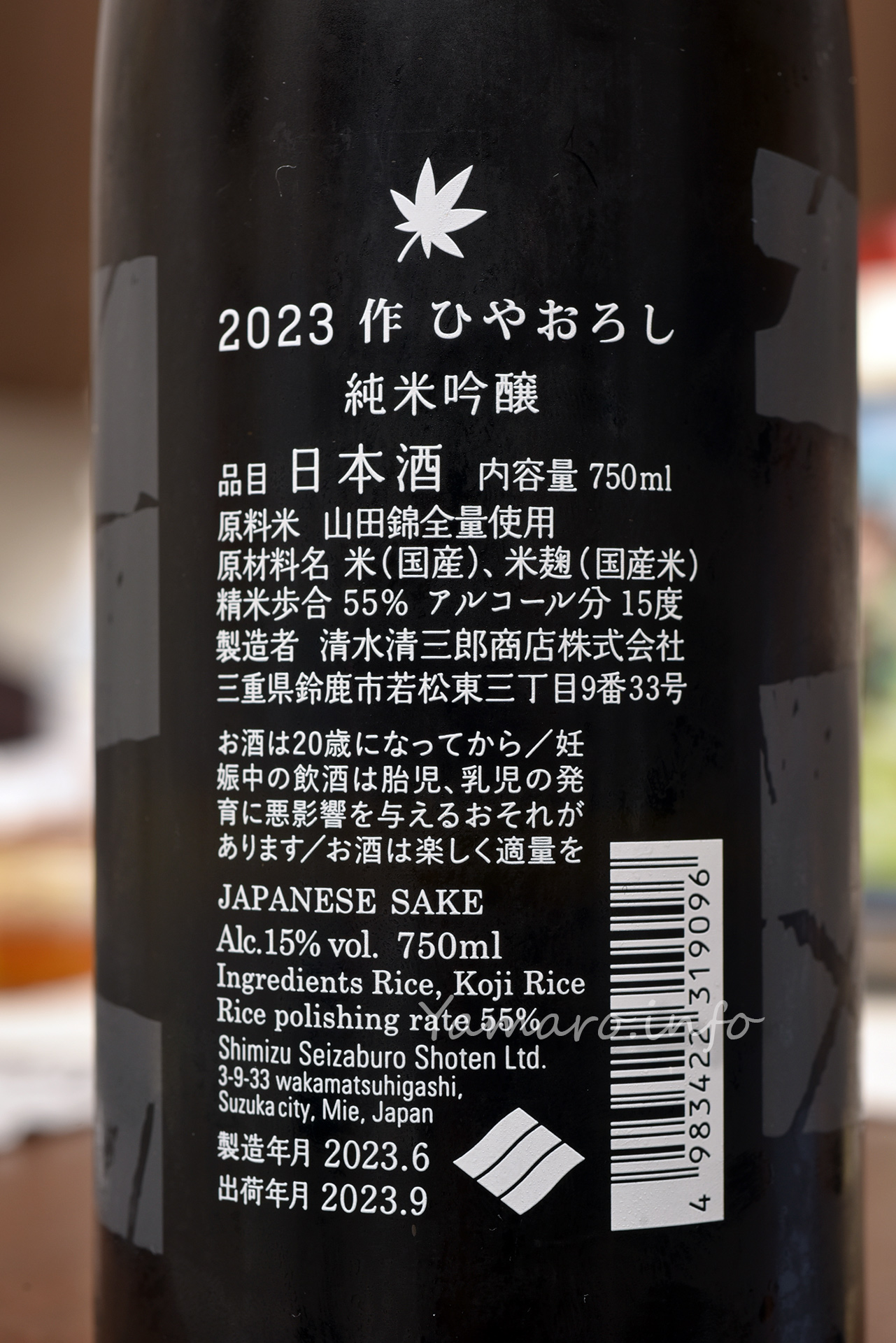

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/371fedf6.c5e21197.371fedf7.7da7d8e5/?me_id=1234375&item_id=10012807&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffukutaya%2Fcabinet%2Ffukutaya%2Fsake2%2Fzaku-hiya23-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)