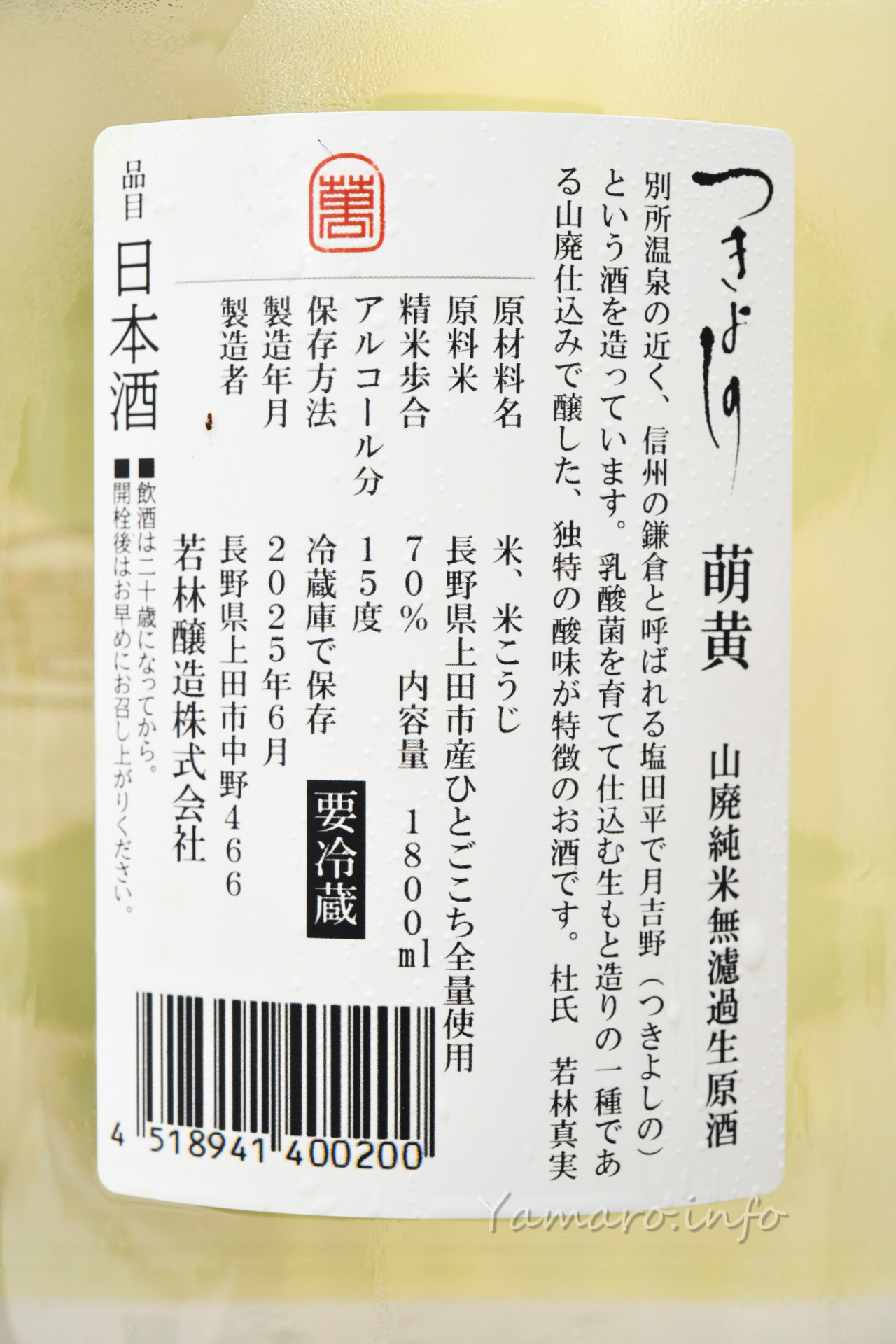

前回、若林醸造の「つきよしの 空 純米吟醸」を買って飲んで、とても感銘を受けてしまい、いつもの酒屋で山廃の純米無濾過生原酒を見つけてしまい、つい買ってしまいました。

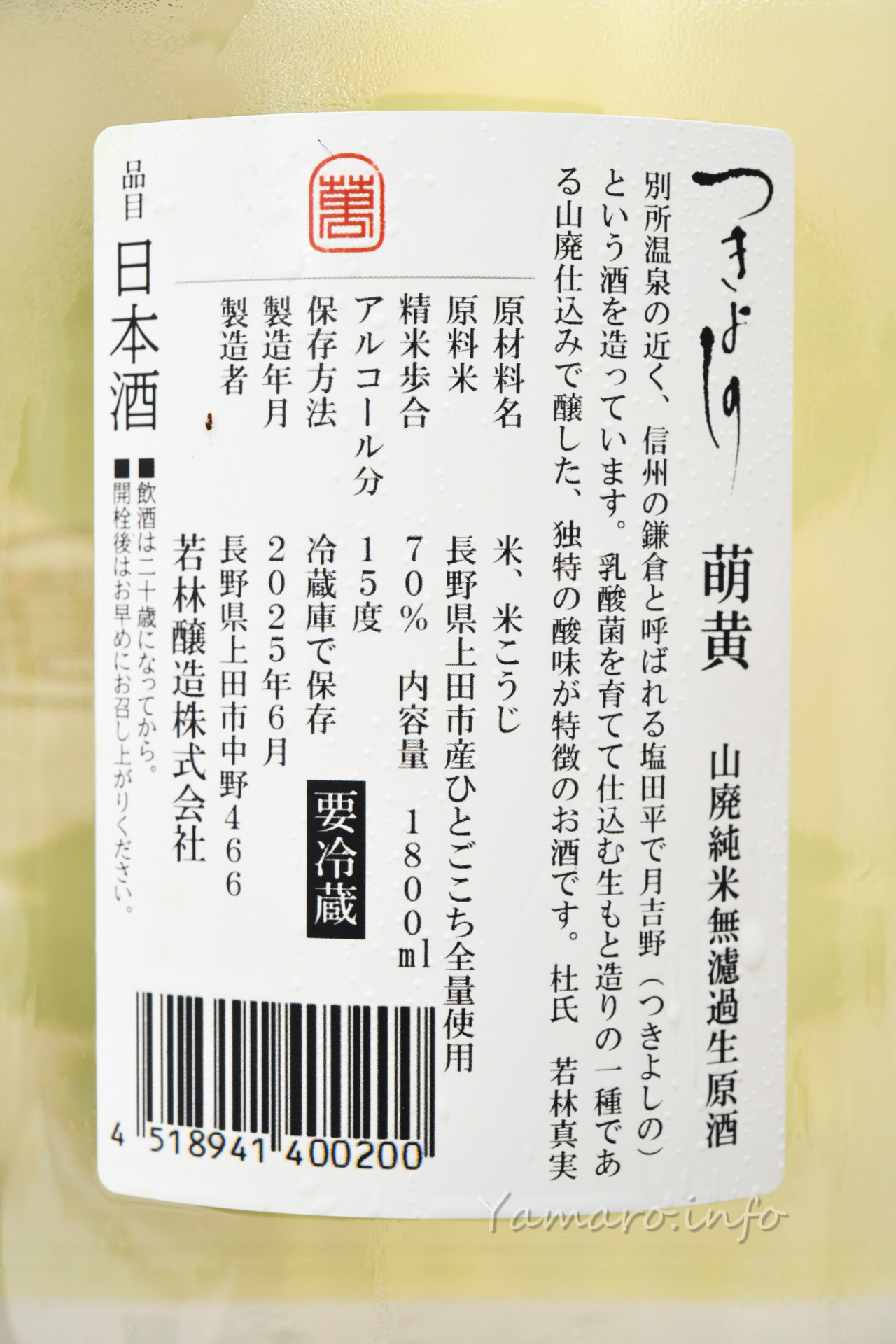

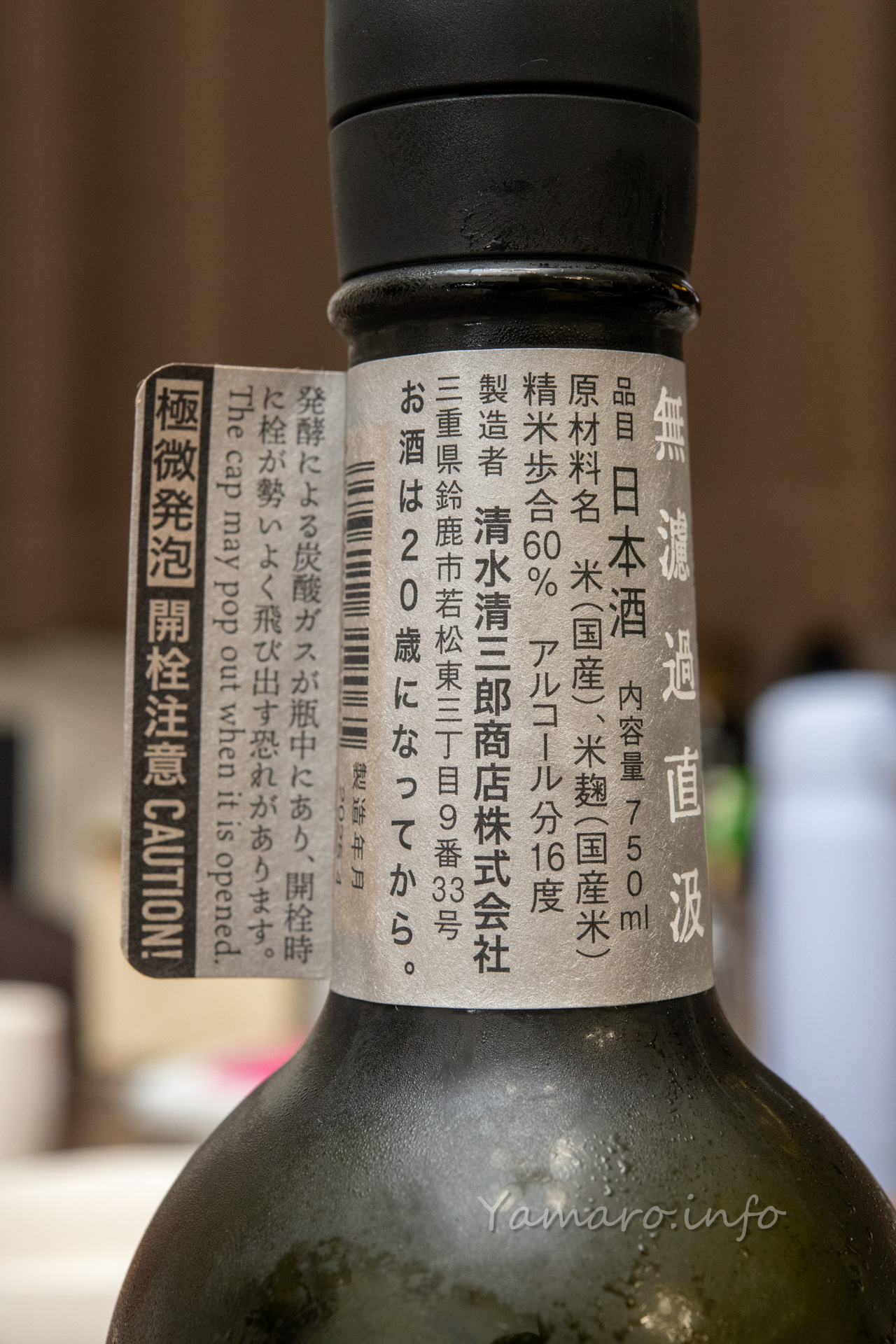

【若林醸造】つきよしの 萌黄 山廃純米無濾過生原酒

【若林醸造】つきよしの 萌黄 山廃純米無濾過生原酒

前回は火入れでしたが、今回は待望の無濾過生原酒です。これは楽しみです。もちろん一升瓶で購入。この銘柄は間違いないと確信しました。

【若林醸造】つきよしの 萌黄 山廃純米無濾過生原酒

【若林醸造】つきよしの 萌黄 山廃純米無濾過生原酒

萌黄と言うだけあって、透明な瓶に濃いめの黄色のお酒です。個人的に生酛造りと底から山卸(やまおろし)の作業を廃止した山廃のお酒が好きです。

なので期待しちゃいますね。

酒米は長野県産のひとごこち、精米歩合は70%と程よい削り、生原酒ですがアルコール度数は15度と、原酒としてはわずかに低めかな。

独特の酸味、これがいいんです。

おちょこに注ぐと不思議と瓶で見るより黄色みは少し後退

おちょこに注ぐと不思議と瓶で見るより黄色みは少し後退

生酒ですから、要冷蔵で冷えた状態からいただきます。

上立香は爽やかなりんごを思わせる酸味と甘味を感じます。口に含むと…おおお、これこれ、ワイ氏の大好き系でした! 生酒らしいフレッシュさはありますが、ガス感はありません。どちらかと言うとお落ち着きのある旨味を基調としつつ、りんごのような酸味と甘味を醸し、後味は割とスッキリ切れていきますね。

山廃系のお酒にはどっしりした味わいのものが多い印象ですが、こちらは無濾過生原酒だからなのかフレッシュさがあり、どっしり感はあまりありません。が、旨味がわりとしっかりしているので、生酒にありがちな軽い印象でもないんですよね。

少し温度が上がると、更に旨味が増して、酸味と甘味のバランスは変わらずにより深みが増します。

このお酒は冷やした状態でも、常温でも行けますね。今回は試していませんが、どの温度帯でもバランスが良さそうなので、温燗も行けそうですね。

暑くなってきたこの時期、つい冷やしたものばかり飲んでしまいがちですが、温燗も悪くなさそうです。

つきよしの、2本飲んでとても気に入りました。また違うものも飲んでみたいですね。

まだ大手通販系では扱いはないようですが、一般の酒屋さんのサイトでは入手可能です。

次は辛口純米酒かなぁ。透明な瓶は無濾過生原酒、茶色の瓶は火入れ酒のようですね。

¥2,950

(2025/07/12 07:19:31時点 楽天市場調べ-詳細)

以前豊島屋酒造の直売所でガチャガチャをした際に当てたお酒です。

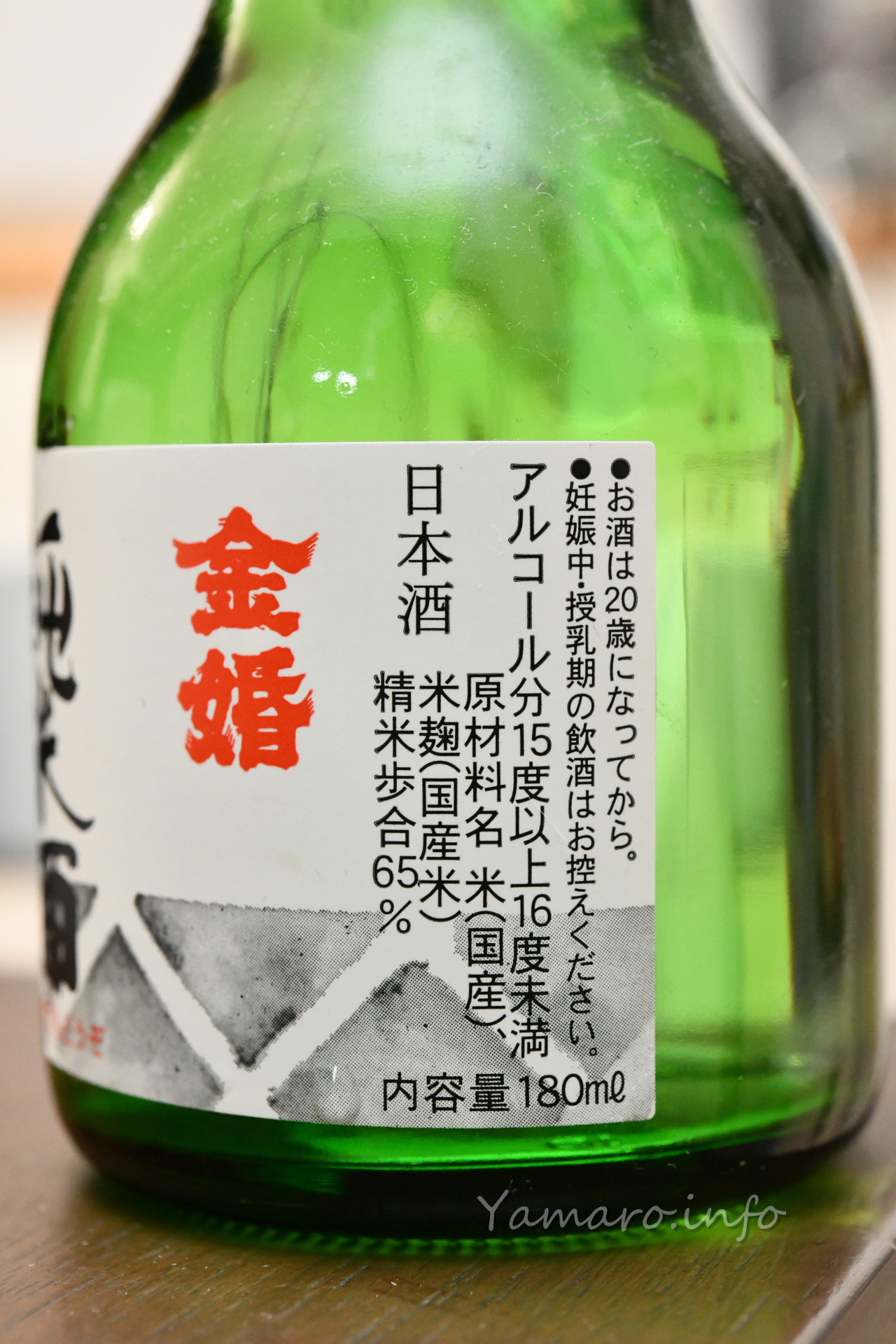

【豊島屋酒造】金婚 純米酒

【豊島屋酒造】金婚 純米酒

飲みきりサイズの1合180mlの瓶、神棚なんかに上がっていたりしますね。豊島屋酒造と言えば、特約店限定の屋守(おくのかみ)が美味しいですが、ここの昔からの定番のお酒は金婚(きんこん)です。

【豊島屋酒造】金婚 純米酒

【豊島屋酒造】金婚 純米酒

シンプルなラベル、純米酒で精米歩合は65%と程よい削り。酒米は「こしいぶき」を使用しているそうです。

定番中の定番酒ですが、純米酒でも今ではお安い部類に入るお酒です。ありがたいですね。

やや黄金色に近いお酒

やや黄金色に近いお酒

火入れ酒で、ラベルに「ぬる燗でもどうぞ」とあるように、冷すより常温から温燗が良さそうですね。

まずは常温で。開栓すると、上立香はカラメル系を思わせる香ばしい甘みを感じます。口に含むと、口いっぱいに広がる酸味とややひねっぽい苦みに甘みが実によいです。これは下手に冷やすと味がボケてしまうかもしれません。常温のバランスがなかなか。フレッシュではないけど、どっしり感は少なめでやや軽やかな味わいです。

そして少し温めて、温燗で2杯め。うむ、これこれ、甘味と酸味の角が取れて、より膨らむ旨味、滑らかな味わい、これぞ定番の古き良き日本酒の味わいです。変なアルコール臭さは皆無ですね。やや濃い目の味の和食にもマッチします。例えば肉じゃがなんかとの合わせにピッタリと感じました。

こういうお酒がその辺の酒屋やスーパーマーケットで買えるのはありがたいことです。

ザ、定番酒です。これがちゃんと純米酒なのもよいですね。

¥1,423

(2025/07/11 23:05:38時点 楽天市場調べ-詳細)

まさかこんな貴重なお酒を昨年に引き続き、今年も買えるなんて(^^)

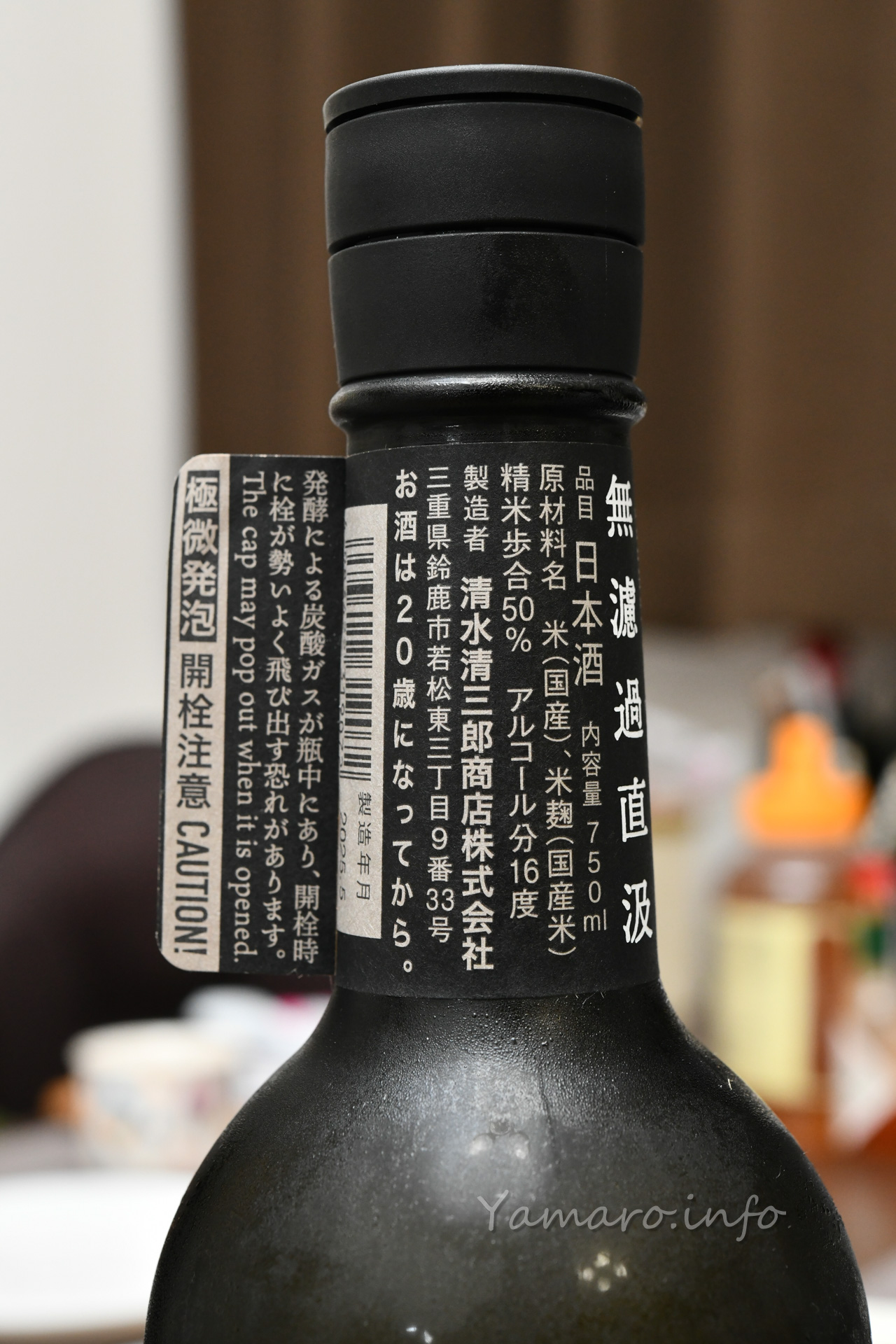

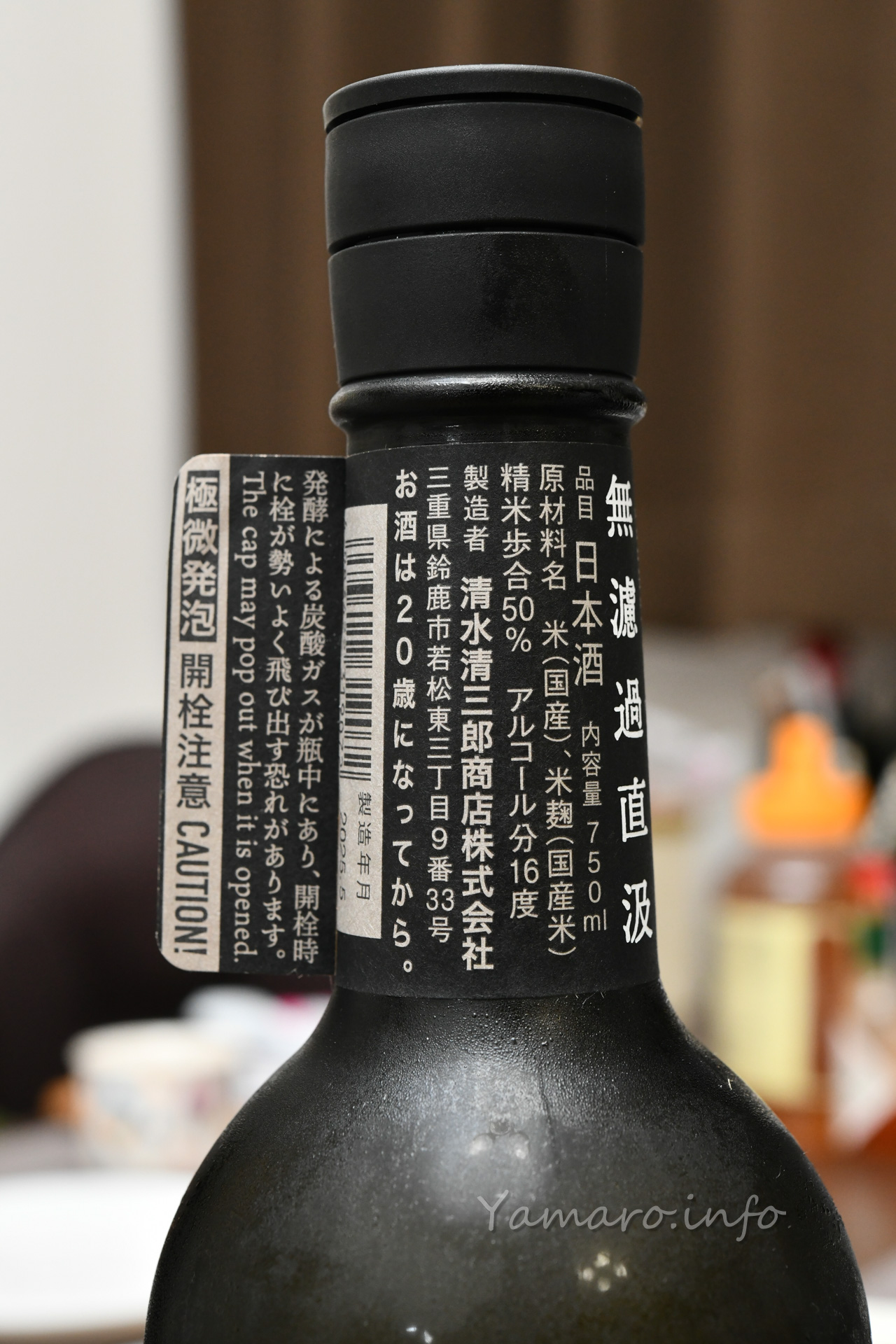

【清水清三郎商店】作 ZAKU Impression Type N 純米大吟醸原酒 無濾過直汲

【清水清三郎商店】作 ZAKU Impression Type N 純米大吟醸原酒 無濾過直汲

相変わらずかっこいい瓶だ…。そしてこれを普通に予約とか取り置き無しで買えるお店に感謝です。作(ZAKU)IMPRESSIONシリーズでも、Type Nは飲食店でもなかなか見かけないお酒なんですよね。

以前も書いたと思いますが、Type Nの由来は、作の雅乃智(みやびのとも)の中取りをベースとしていて恵乃智(めぐみのとも)のIMPRESSION版が既に「Type M」となっているため、この酒は中取りの「Type N」なんだそうです。

あと精米歩合が、他のIMPRESSIONシリーズが60%なのに対し、こちらは大吟醸で50%となっています。

【清水清三郎商店】作 ZAKU Impression Type N 純米大吟醸原酒 無濾過直汲

【清水清三郎商店】作 ZAKU Impression Type N 純米大吟醸原酒 無濾過直汲

作(ZAKU) は全て火入れ酒なので、火入れなのに生酒らしいフレッシュさを味わえるお酒、極微発泡で開栓注意となっていますが、実際にはちゃんと冷やした状態で開栓すれば吹き出すことはないです。ここは品質を安定させるために火入れにこだわっているだけあり、ロットによって発泡感が大きく変わることもありません。

酵母は自家酵母

ところで個人的な話ですが、若い頃は出張でよく鈴鹿に行っていたんですよ。で、清水清三郎商店って鈴鹿のどの辺りなんだろうと調べてみました。

あ、海に近いところなんですね。最寄り駅は近鉄名古屋線の伊勢若松かぁ。昔よく出張で行っていたのは、この先の白子駅が最寄りだったもので、もしあの時代に日本酒にハマっていたら、出張帰りに寄っていましたね。ただあの時代はまだそこまで有名ではなかったかな?

と話が脱線したところで、開栓しましょう。

程よい微発泡、淡黄色のお酒

程よい微発泡、淡黄色のお酒

よく冷やして慎重に開栓、ポンと音はしたけど、吹き出すまではないですね。注ぐと少しだけシュワシュワします。

上立香は仄かな吟醸香で、ことさら香り高いという感じではないです。口に含むと軽快な発泡感とともに、マスカットやライチの酸味甘味、そしてやっぱりどっしり感もそれなりにあります。IMPRESSIONシリーズ唯一の大吟醸ですが、決してよくある大吟醸のすっきり感ではなく、甘味と酸味に複雑味が実に絶妙に絡み合っています。フレッシュ感は他のIMPRESSIONシリーズよりは少なめ、もちろん火入れ酒としてはフレッシュ感はかなりある方ですよ。

このType Nについてはシリーズで最も大人びた味わいです。旨味がシリーズトップクラスにあるので、個人的には食後にアテもなくじっくり味わいたいお酒ですね。

四合瓶でちょっとお高いですが、特別なひとときに。

¥2,860

(2025/07/12 11:52:06時点 楽天市場調べ-詳細)

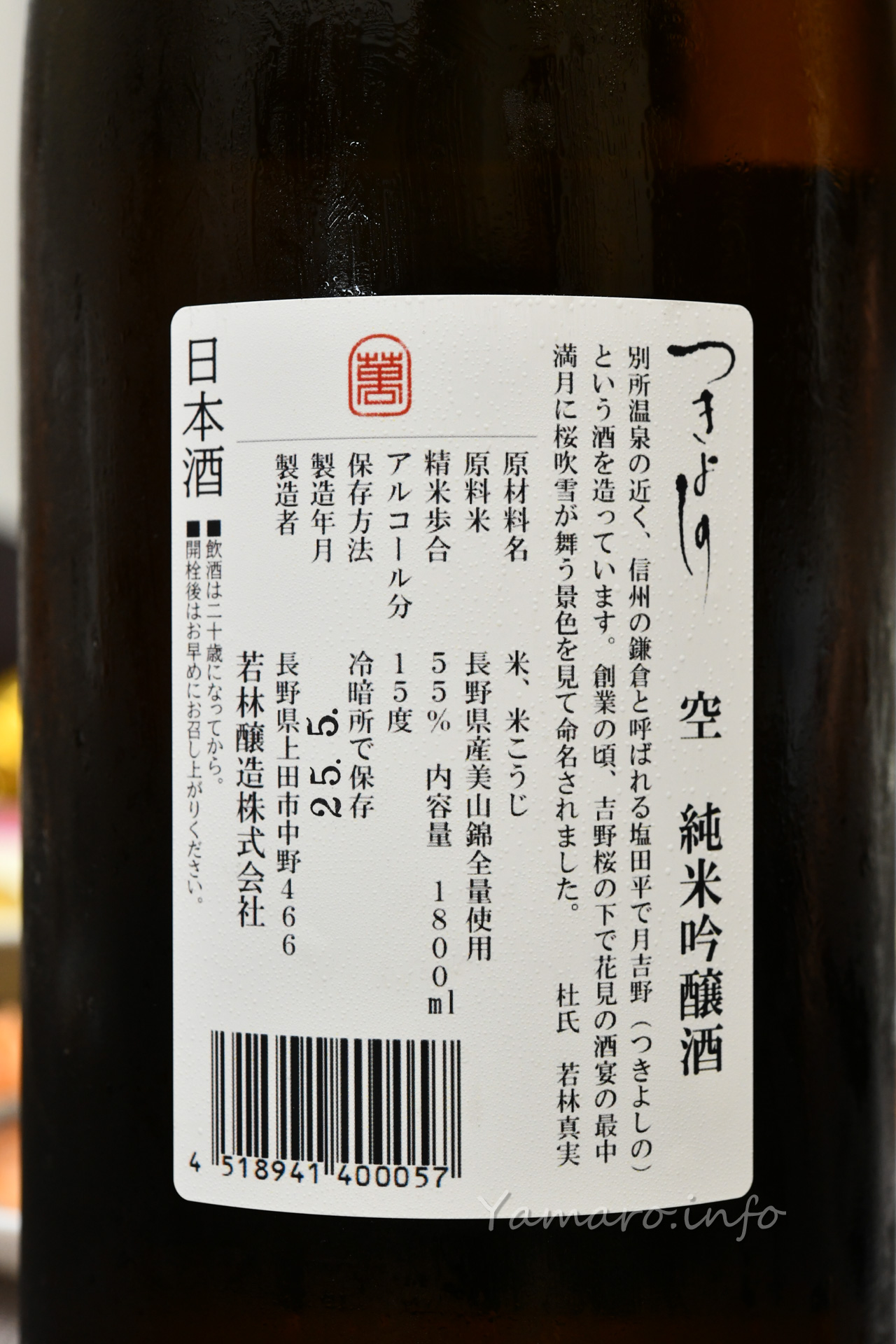

いつもの酒屋さんで買った、今まで飲んだことのない銘柄の新規開拓、ということで、長野県上田の若林醸造「つきよしの」を買ってみました。

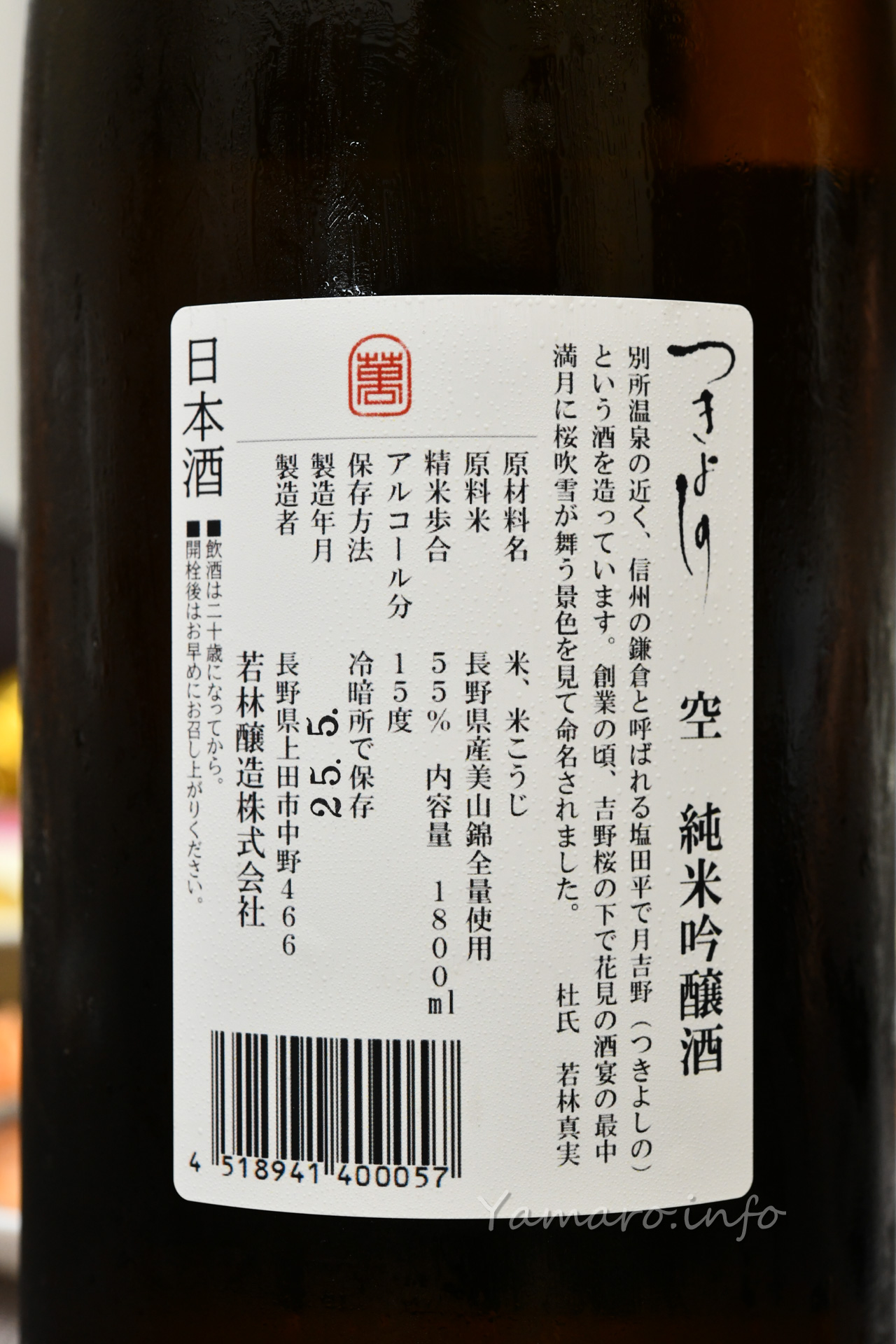

【若林醸造】つきよしの 空 純米吟醸

【若林醸造】つきよしの 空 純米吟醸

初めての銘柄でも一升瓶で買えるならなるべく一升瓶で買っています。この酒屋においてあるお酒はどれも確かなものですし、説明書きもちゃんと添えてあるのが良いです。安心して買えます。

ってことで長野のお酒もなかなか良いものが揃っているのですが、「つきよしの」はお店でも飲んだことがないです。なのでとても楽しみ。

【若林醸造】つきよしの 空 純米吟醸

【若林醸造】つきよしの 空 純米吟醸

若林酒造はラベルにあるように1896年(明治29年)創業で伝統ある酒蔵、だったのですが、1969年頃(昭和44年)には自社での日本酒製造をほぼ辞めていたそうです。どこかのOEMで販売していたようですね。しかし、現在の杜氏である若林真美氏はアパレル業界から転身して実家の酒蔵を引き継ぎ、現在では自社醸造を増やしているのだとか。最近このパターン結構聞く話ですね。日本酒が見直されているのは良いことです。

実は自社で作っていないお酒、あるんですよね。どこの何とは言いませんが。

酒米は長野県産美山錦、アルコール度数は平均的な15度、酒米は非公開。今回買ったものは火入れですが、季節限定で無濾過生原酒も出しているそうです。

なおいつもの酒屋では冷蔵庫に入っていたので、それに習ってうちでも冷蔵保管としています。

ほぼ透明に近いお酒

ほぼ透明に近いお酒

生酒ではありませんが冷やした状態で。

開栓し注ぐと上立香は瑞々しいメロンを思わせる吟醸香。口に含むと…最初はスッキリ系?と思いきや、じわっと芳醇な甘みとともにぐっと膨らむ旨味、そして苦みと辛さもほぼ同時に押し寄せます。そしてさっぱりと後味が良い。割と甘口寄りではありますが、この後味のさっぱりすっきり感がなんとも良いです。

そしてやや温度を上げていくとより甘みと旨味が膨らむ印象です。そしてキレの良さは相変わらずですね。

これはなかなかすごいお酒だぞ。今度機会があればぜひ無濾過生原酒も飲んでみたいです。が、火入れでもしっかりフレッシュさも感じさせつつ安定した味わいが素晴らしいです。

これは一升瓶で買ってよかったよ~

まだ通販取扱は少ないようです。お店で買えてよかったってやつですね。この「空」は楽天では見つけられなかったけど、他のも試したいですね。

若林醸造 つきよしの 華 無濾過生原酒 1800ml 要冷蔵 クール便 長野

GWに第一酒造で買ってきたお酒です。

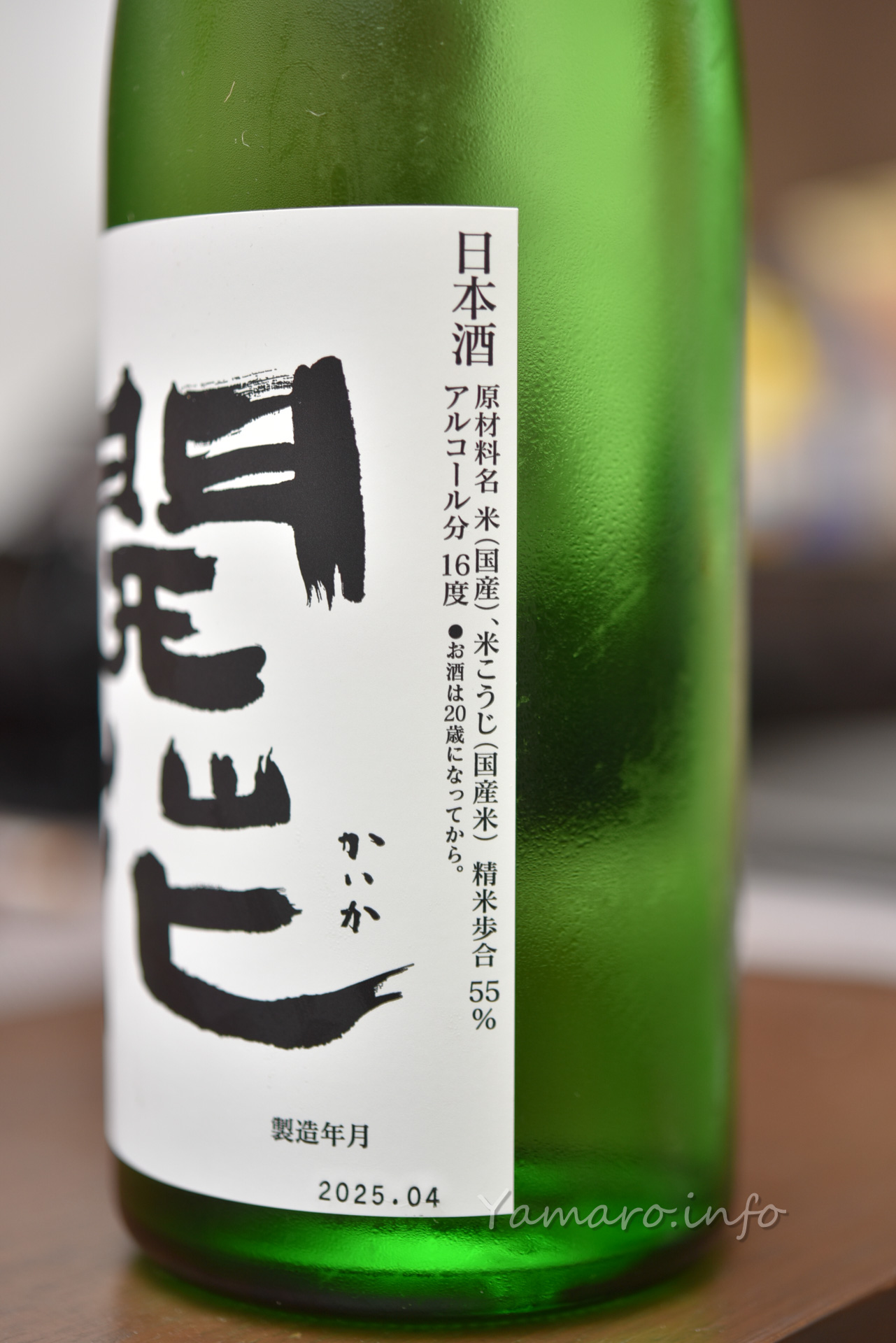

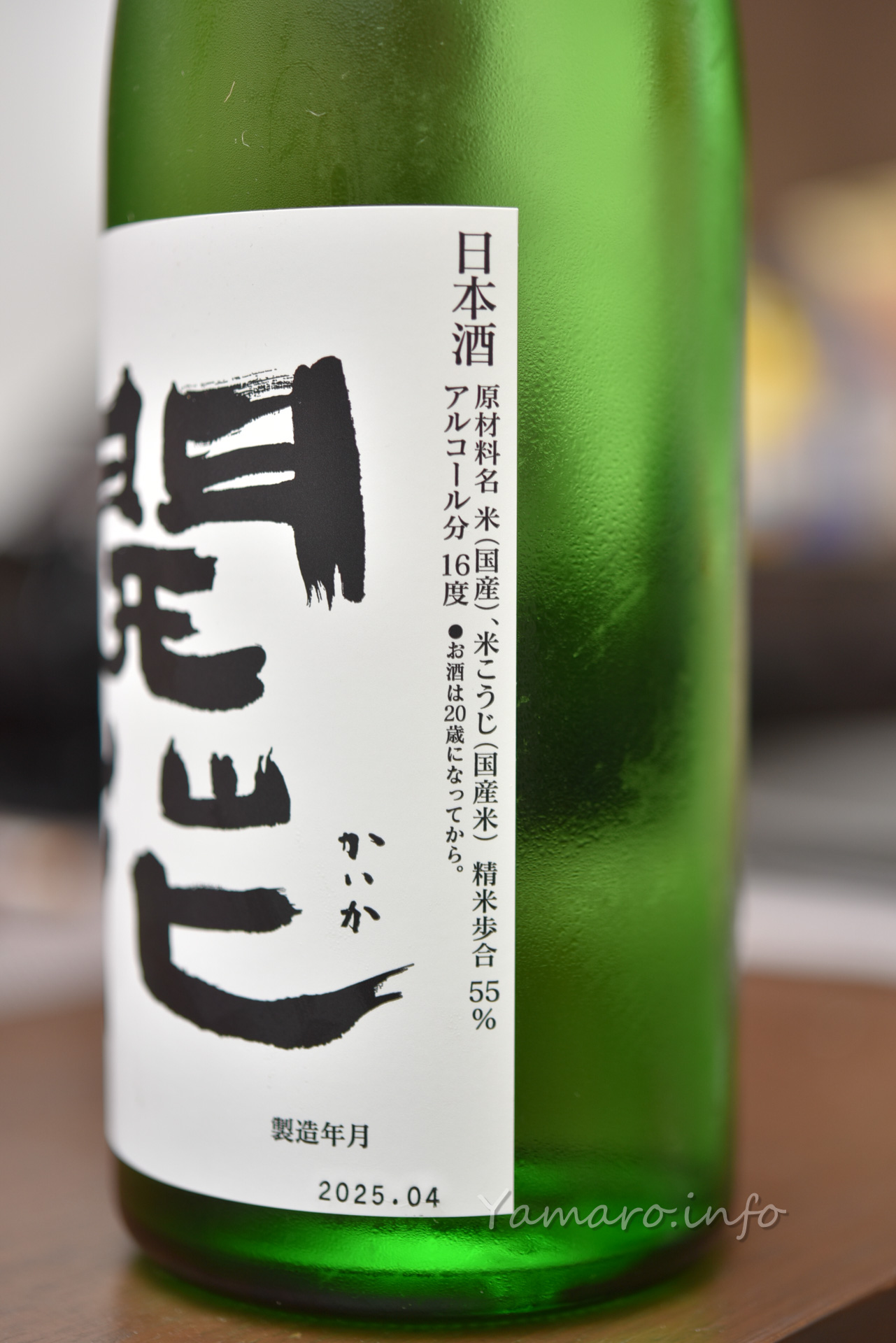

【第一酒造】開華(かいか) 生酛 特別純米

【第一酒造】開華(かいか) 生酛 特別純米

クラシックな雰囲気漂うラベルですね。生酛造りは天然の乳酸菌を酒母に取り込んで、山卸しという米屋米麹をすりつぶす作業で乳酸菌を育てやすい環境にしていく、日本酒の伝統的な製法です。つまり手間がかかる上に、乳酸菌の育て方によっては酸味が強くなりすぎたり酵母が駄目になってしまうこともあるそうです。

そんな手間のかかる製法を現代も行っているのが生酛づくりのお酒、大好きなんですよね。乳酸菌が強い生酛造りの酸味が好きなんです。その酸味も酒によって傾向がかなり違います。

【第一酒造】開華(かいか) 生酛 特別純米

【第一酒造】開華(かいか) 生酛 特別純米

精米歩合59%、アルコール度数15度、酒米は日本名門酒会のHPよると自家水田による「ひとごこち」を使用しているようです。

淡黄色よりちょっと濃いめ

淡黄色よりちょっと濃いめ

これは常温から飲もうかな、ということでまずはそのまま常温でいただきました。

注ぐとふわっと生酛らしい乳酸菌を感じさせる柑橘系の上立香。口に含むと、適度な乳酸菌の酸味とともに甘みと旨味がぐっと押し寄せる。そして最後にこれまた適度な辛さと苦みがでます。どちらかと言うと辛口系のお酒なんですが、ことさら辛さを強調するわけではなくバランスが良いですね。

やはりここは温めてみようと温燗にしてみました。いいです。これこれ、ぐっと旨味と甘味も出てきて、中庸のバランスに。アルコール臭さもあまり鼻につかないです。

温め過ぎないこのくらいがバランスが良いですね。こういうお酒を普段のみにしたいですね。

開華、東京でも自分の行く酒屋近辺だとあまり見かけないんですよね。ってことでまた栃木、佐野方面に行ったら買ってこよう。

一升瓶で買えばよかったなぁ。一升瓶のラインアップは残念ながらないそうです。燗酒部門で金賞受賞のお酒です。冷やしても温めても美味しい懐の深いお酒です。

¥2,950

(2025/07/12 10:50:56時点 楽天市場調べ-詳細)

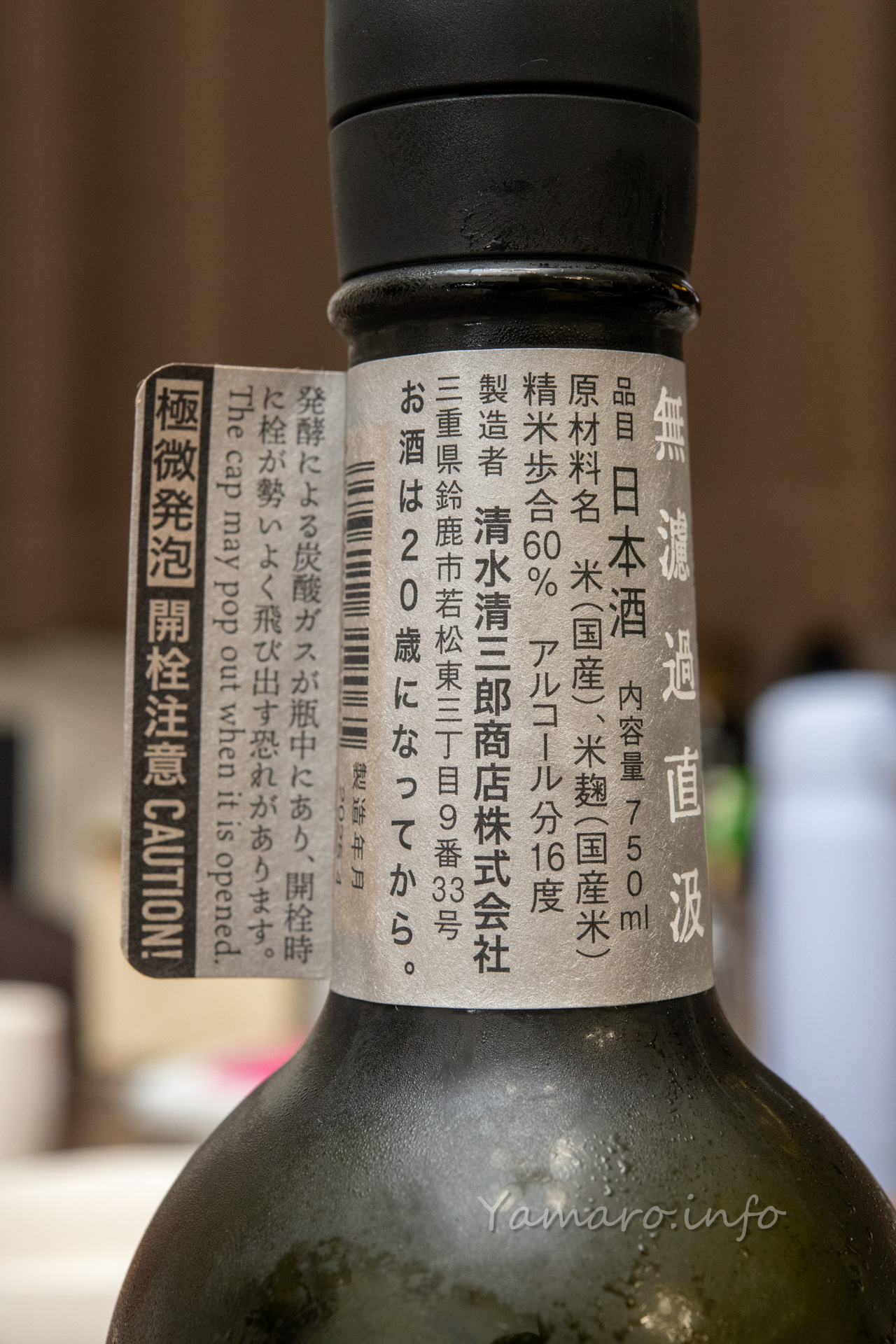

いつもの酒屋で出している、ってことで買ってきました。少し冷蔵庫で寝かせていたのですが、満を持して(笑)開栓の日が来ました。

【清水清三郎商店】作 (ZAKU) IMPRESSION G

【清水清三郎商店】作 (ZAKU) IMPRESSION G

IMPRESSIONシリーズ、行きつけのお店でよく飲むけど、自宅でとなると、置いているお店は限られます。作(ZAKU)の取扱店でも、常に置いているわけではないんですよね。

たまたま今回入荷したのを聞いて買ってきた次第。この1年でやっと4種類手に入れられました。空き瓶は保管しているので、これを飲みきったら空き瓶撮影会かなw

【清水清三郎商店】作 (ZAKU) IMPRESSION G

【清水清三郎商店】作 (ZAKU) IMPRESSION G

IMPRESSION Gのベースのお酒は作の玄乃智なので、頭文字のGをとっています。

精米歩合60%、アルコール度数16%、酒米は神の穂など複数を使用しているようです。酵母は伊勢五本店のHPには協会7号酵母を使用している書かれています。

極微発泡開栓注意とありますが、IMPRESSIONシリーズに関しては吹き出すほどではないですが、栓が飛ぶことはあるようなのでご注意を。

それにしても火入れしているのに微発泡ってすごいですよね。

写真でもわかるプチプチ微発泡のお酒

写真でもわかるプチプチ微発泡のお酒

火入れ酒とは言え冷蔵保管推奨、かつこのお酒は冷やして飲むのがよいですね。

上立香はマスカット系。IMPRESSIONシリーズでもGは王道を行くかなと思います。口に含むと…これこれ、口開けの1口目は割とアタックが強いですが、まずマスカットの甘味と酸味、同時にくるアタック、旨味、あとにプチプチ微発泡の爽快さがぐっと押し寄せてくるんですよ。

個人的に好きなのは、注いで少し空気に絡ませて飲む2口目、アタックが少し弱まり甘みと味わいが増します。これがベストなんですわ。ラムネのような甘み感が増してきます。

スイスイ入ってしまうのでなくなるのも早い。IMPRESSIONシリーズは四合瓶のみの販売で、味の変化を極力少なくというコンセプトなんですね。

次出会えるのはいつか…。まあ行き付けのお店で飲めるんですけどね。

そして飲み終えたら空き瓶撮影会やろうっと。

IMPRESSIONシリーズは手に入れようと思えば買えるお酒なんです。変にプレ酒になって買えないお酒っていっぱいありますが、ちゃんと流通させている清水清三郎商店さんはすごいです。

¥2,035

(2025/07/12 11:52:06時点 楽天市場調べ-詳細)

GW休み中に行った栃木県佐野市の第一酒造の直売所でガチャガチャをやりまして、その時惜しくもw大吟醸は逃しましたが、カップ酒を手に入れました。

普通に買うと297円ですけどねw ま、お遊びですから

こちらになります。

【第一酒造】開華 本醸造 カップ酒

【第一酒造】開華 本醸造 カップ酒

栃木県だと割とどこでも買える開華の本醸造カップ酒。日本酒好きにはカップ酒みたいな安酒は嫌いって人も多いし、純米じゃなきゃ酒にあらずって人も割といますが…

【第一酒造】開華 本醸造 カップ酒

【第一酒造】開華 本醸造 カップ酒

精米歩合65%。本醸造だけに、普通酒と違ってわりかし削っています。醸造アルコール添加のお酒って、悪酔いするなんて言う人もいます。自分は酒によるかな、と思っています。それこそチェーン店の居酒屋の銘柄もないような日本酒の中には、そういうお酒もあるのは確かです。でも最近は昔ほどそういうひどいお酒はなくなってきている気もしますけどね。

開華の本醸造はかなり真面目に作られたスタンダード酒と思いますよ。

もちろんラインナップには四合瓶や一升瓶もあります。

淡い黄色のお酒

淡い黄色のお酒

常温からぬる燗がよいとのことで、常温で。

開栓、じゃないな開蓋すると、えっ?本醸造だけど吟醸香を感じる!? カップ酒で開けた瞬間から良い香りのお酒ってなかなかですよ。

口に含むと、ええっ、膨らむ旨味とメロンの甘みがなかなか良いではないか! 安酒にありがちな辛いだけで甘みもへったくれもないとか、逆に変な甘ったるさでもない、良いバランスです。もちろん、安価なお酒だけに、そりゃもっと高いお酒と肩を並べるわけではない。

でもこの値段の本醸造としては、甘さと辛さのバランスがとても良く、雑味感がないのが素晴らしい。

そしてこのとき、たまたまメロンがデザートで出されて、メロンと合わせるという異色の飲み方をしてみたら、メロンの甘みと融合して更に芳醇に!

びっくりしましたよ。よくメロンのような甘みのお酒って表現をしますが、メロンと組み合わせたら、それの再現が。

ってことで開華の本醸造とメロン、ぜひ合わせてみてください。まさかメロンと合うお酒とは。

これぞ八海山の本醸造と並ぶお酒ではないかと。ぜひ居酒屋や焼き鳥屋さんなんかに置いてほしいし、これ今度栃木に行ったら一升瓶買っておこうかと思います。安いですし。

¥2,046

(2025/07/11 20:03:36時点 楽天市場調べ-詳細)

先週末、横田基地に行くついでに寄ってきた豊島屋酒造。東京都東村山の酒造といえばここですね。

金婚・屋守でおなじみ豊島屋酒造

金婚・屋守でおなじみ豊島屋酒造

直売所でしか買えないお酒があります

豊島屋酒造

直売所でしか買えないお酒があります

豊島屋酒造

ここは直売所があり、ここでしか買えないお酒があります。

ちなみに私も大好きな「屋守(おくのかみ)」は特約店限定で、ここでは買えません。空き瓶は展示しています。

ここでしか買えないお酒、買ってきました。

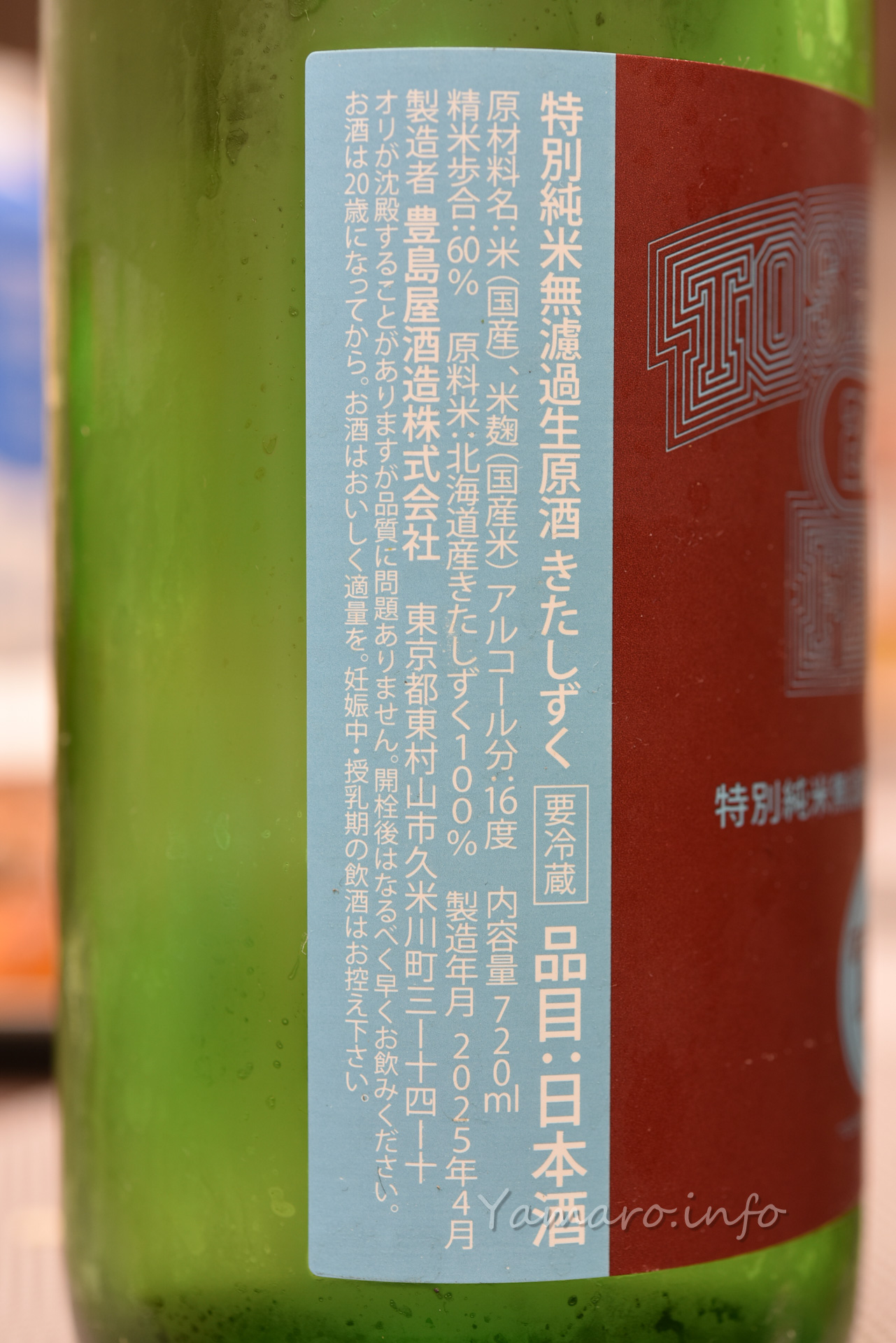

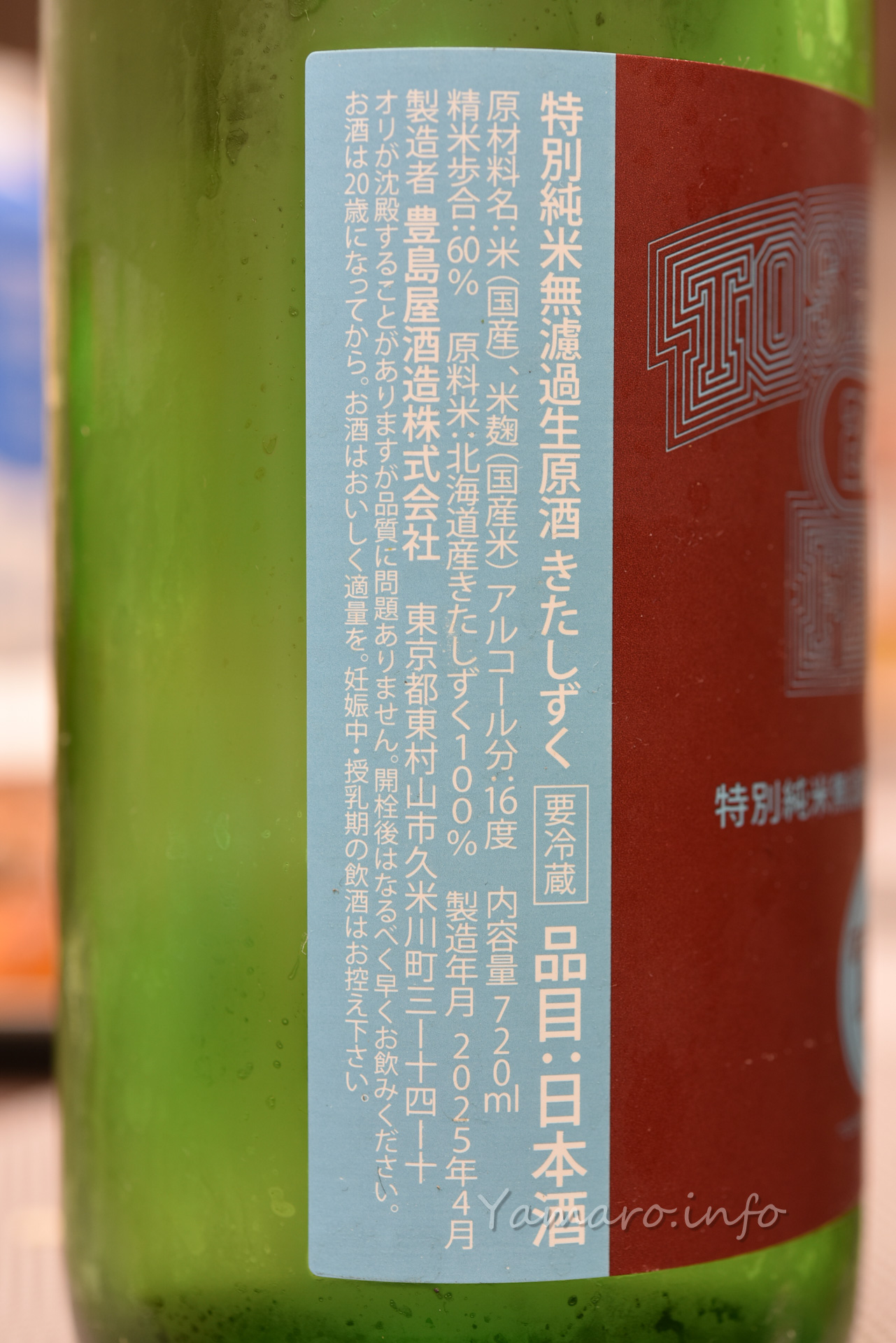

【豊島屋酒造】TOSHIMAYA FESTA 2025 特別純米無濾過生原酒 きたしずく

【豊島屋酒造】TOSHIMAYA FESTA 2025 特別純米無濾過生原酒 きたしずく

豊島屋フェスタ限定のお酒です。フェスタ自体は行けなかったけど、限定酒は数量限定で、直売所で購入できます。

酒米は「きたしずく」です。北海道産の酒米で、最近よく使われるようになってきましたね。

【豊島屋酒造】TOSHIMAYA FESTA 2025 特別純米無濾過生原酒 きたしずく

【豊島屋酒造】TOSHIMAYA FESTA 2025 特別純米無濾過生原酒 きたしずく

酒米は前述の通り、特別純米で精米歩合60%、アルコール度数は16度、酵母は非公開。生原酒なので要冷蔵です。

淡黄色のお酒

淡黄色のお酒

よく冷やした状態で開栓。シュワシュワ系ではないですね。

上立香は上質なマスカットを思わせる吟醸香。口に含むと、瑞々しいマスカットを思わせる甘みと酸味、そしてあとにややどっしり感のあるアタックと適度な苦みもあり、ただ甘いだけでなくちゃんとどっしり感があるので、飲み応えもありますね。1口目はこのどっしりがやや強くアルコール感が高かったのですが、少し置いただけでこのアルコール感が無くなった。語弊はあるけど、焼酎のようなアルコール感を感じさせる日本酒ってたまにあるんですよ。それがすっと消えたのが面白いです。生酒ならではの体験。

やはり少し置いたほうが味わいが良くなっていく印象です。全体として瑞々しさを感じさせつつも、飲みごたえのあるお酒ですね。

直売所では金婚ブランドのお酒もありました。今回買わなかったけど、うすにごりのお酒も良さそうですね

金婚 3本 飲み比べセット 日本酒 720ml 純米吟醸 純米 本醸造 豊島屋本店 東京

GWに栃木の第一酒造で買ってきたお酒第2弾です。

【第一酒造】開華 純米吟醸 生酒

【第一酒造】開華 純米吟醸 生酒

ラベルには開華ではなく「開花」となっている純米吟醸の生酒です。毎年この時期に発売されているようですね

【第一酒造】開華 純米吟醸 生酒

【第一酒造】開華 純米吟醸 生酒

シンプルなラベルです。冬に仕込まれた酒を火入れせずに生酒として詰めています。以前の情報では酒米に五百万石、掛米に美山錦を使っていたようですが、今季もそれらを使っているかは不明です。ラベルには精米歩合55%、アルコール度数16度の記載のみです。

淡黄色のお酒

淡黄色のお酒

生酒なので冷やした状態から。

上立香はマスカット系の吟醸香で、ことさら華やかさを強調する感じではないですね。

口に含むと、マスカットのような甘味と酸味を基調として、その後に膨らむ旨味がなんとも言えないバランスの良さを感じます。後味は少し苦みとどっしり感を出しつつも、さっぱりと引いていきます。とても爽やかですね。

そしてこのお酒の凄いところは、開栓から2日3日と、どんどん旨味が増していくんですよ。甘いとか辛いとかそういう単純な話ではなく、旨味の膨らみで味わいに深みが出てきました。フレッシュな生酒でありながら、この膨らみは、まるで少し寝かせた酒のような懐の深さも感じますね。これぞ生酒の醍醐味と言えます。

料理と合わせずこれ単体でも行けますね。

公式通販でしか扱いはないようです。ぜひお試しを。

開華のお酒はふるさと納税もやっていますので、ぜひ。

¥22,000

(2025/07/12 02:44:16時点 楽天市場調べ-詳細)

私のGW休みは今日で終わりですが、まだまだ引っ張るGW前半に行ってきたところ。ブログ掲載の時系列がめちゃくちゃですみません。

南摩ダムを見るのが目的でしたが、ダム手前にキャンプフィールド&スパが出来ているとは。2024年にオープンしたようです。

ポケッと立っているのが妻ですw

ポケッと立っているのが妻ですw

日帰り温泉もあります

日帰り温泉もあります

山奥の蕎麦屋が休みだったので調べたら、なんとスノーピークのキャンプフィールド内に蕎麦屋があるみたいなので、行ってみました。

おしゃれな蕎麦屋さん

おしゃれな蕎麦屋さん

蕎麦は手打ちです

蕎麦は手打ちです

きのこつけそば

きのこつけそば

ちゃんと手打ちです。鹿沼の蕎麦は細麺なんですね。美味しゅうございました。

蕎麦屋もスパも売店も、キャンプ場の宿泊者以外も利用可能です。

せっかくなので売店も。スノーピーク経営だけあり、もちろんキャンプ用品やグッズなど中心ですが、薪を売っていたり(木の種類で火のつき方と持ちが違うんですよ~と店員さんが教えてくれた)、前日光醸造所のお酒もありました。

今回は佐野で酒を買うことにしていたのでここでは買わなかったけど、次来る機会があれば、この酒造も行ってみたいですね。

ということで、世間では6日火曜日も旗日ですが、私は仕事です。GWにやりたいことは概ね出来たので良かったかな。

アサブロから移転して、2020年よりこちらをメインとします