現在、我が家の無線LAN APとして使用しているBuffalo WXR-5950AX12 は、2020年のコロナ禍でテレワーク中だったため、ノートPCなど通信状況改善のために導入しました。

あれから5年半経過し、今年の1月いっぱいでWXR-5950AX12のメーカーサポートが終了する こと(ただ割とBuffaloは古いルータの面倒見がよいのでFW更新は古い機種でもまれにある)、この5年間で子供たちが小学校で使うタブレット、娘に持たせるスマホ、Nintendo SwitchにSwitch2、家電など無線LANにぶら下がる機器も増え、動画配信も地上波テレビより多く家族が使うようになって、明らかにストリーミングの量も増加しました。

ということで、5950AX12の後釜となると、自然と現行機種(2026年1月執筆時点)ではWi-Fi 7対応のWXR18000BE10Pとなります。

今回もまたまたメーカー再生品をBuffaloダイレクトで購入 。在庫が出てくるまで3か月近く待ちましたよ…。新品買うより1万円も安いですからね。某ドットコムの書きこみ によれば賛否両論の多い機種のようで、やっと最近FWが安定してきたのかな、といった書込みを見ました。

今回もメーカー再生品のアウトレットで購入のため、商品は簡易包装です。新品ではないため、「ネット脅威ブロッカー2」 の1年間無料ライセンスも付与されません。

修理上がりのようなスタイルで納品されるのがバッファローダイレクトの再生品

外装は色が違う以外は概ね5950AX12と同じですね。

外観形状は同じ(当然金型使いまわしでしょう) 端子も同じ

細かい点での違いは、付属のACアダプタが、5950AX2ではACコード別体のACアダプタで長さがあったのに対し、18000BE10PはACコードなしの直付けタイプになったため、全体としてコードの長さが短くなっています。なるべく高いところに設置したい無線AN機器としてはちょっと短いため、延長コードを併用しました。

Buffaloのルータはお引越し機能があります。今回はこの機能を使って設定を移管させてみました。

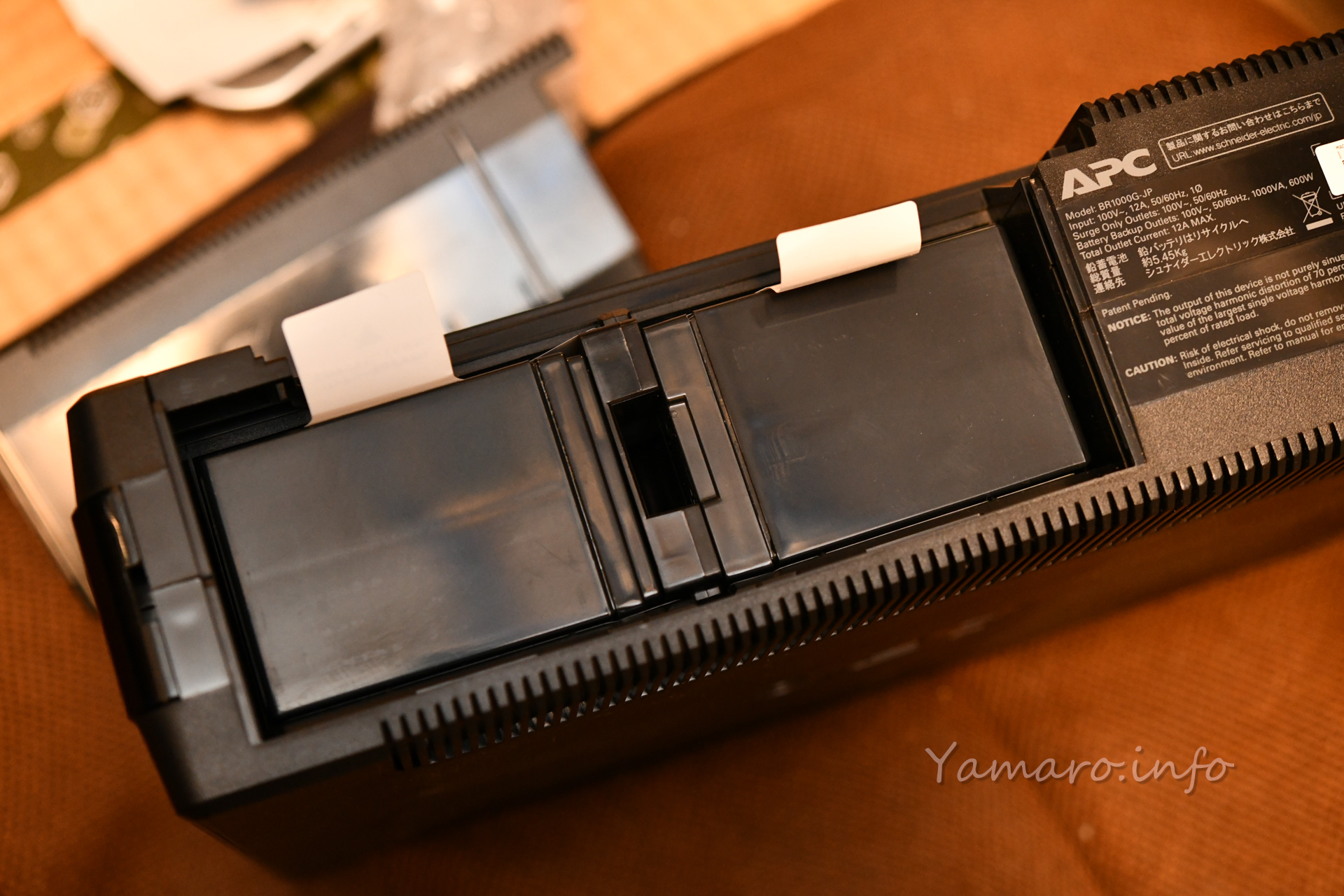

メーカー再生品とは言え最新版FWになっているわけではない、保守部品の基板入れ替えているのでしょうね

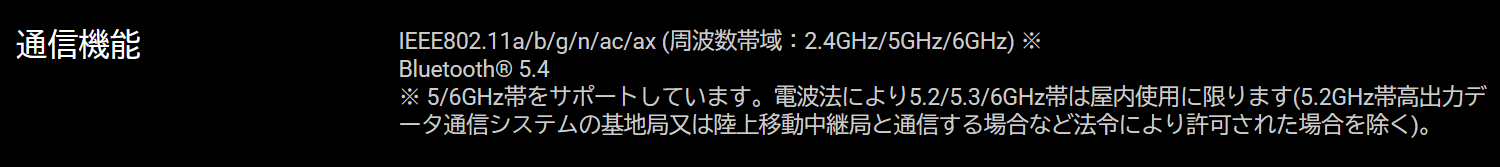

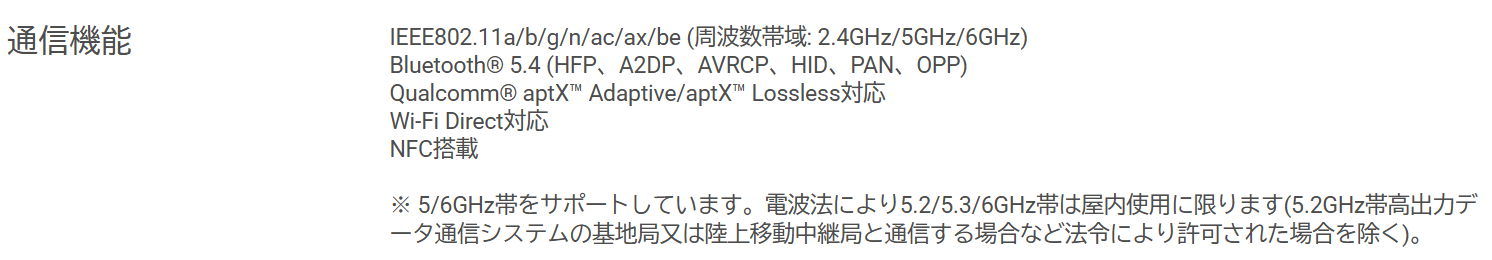

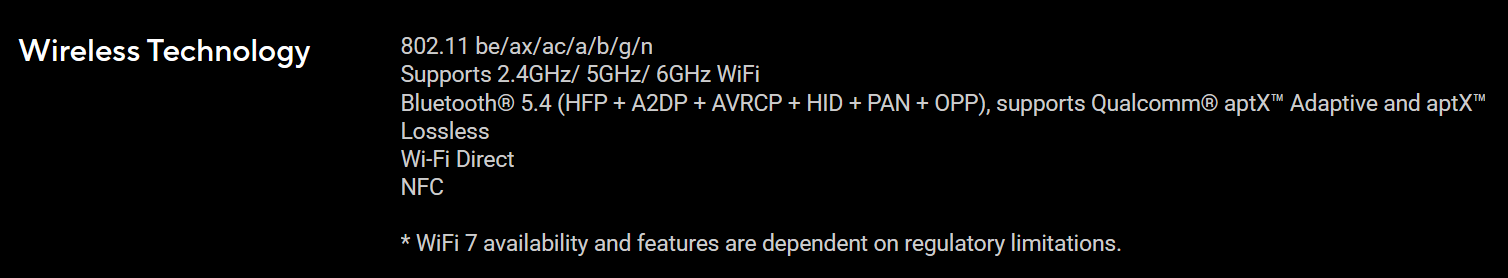

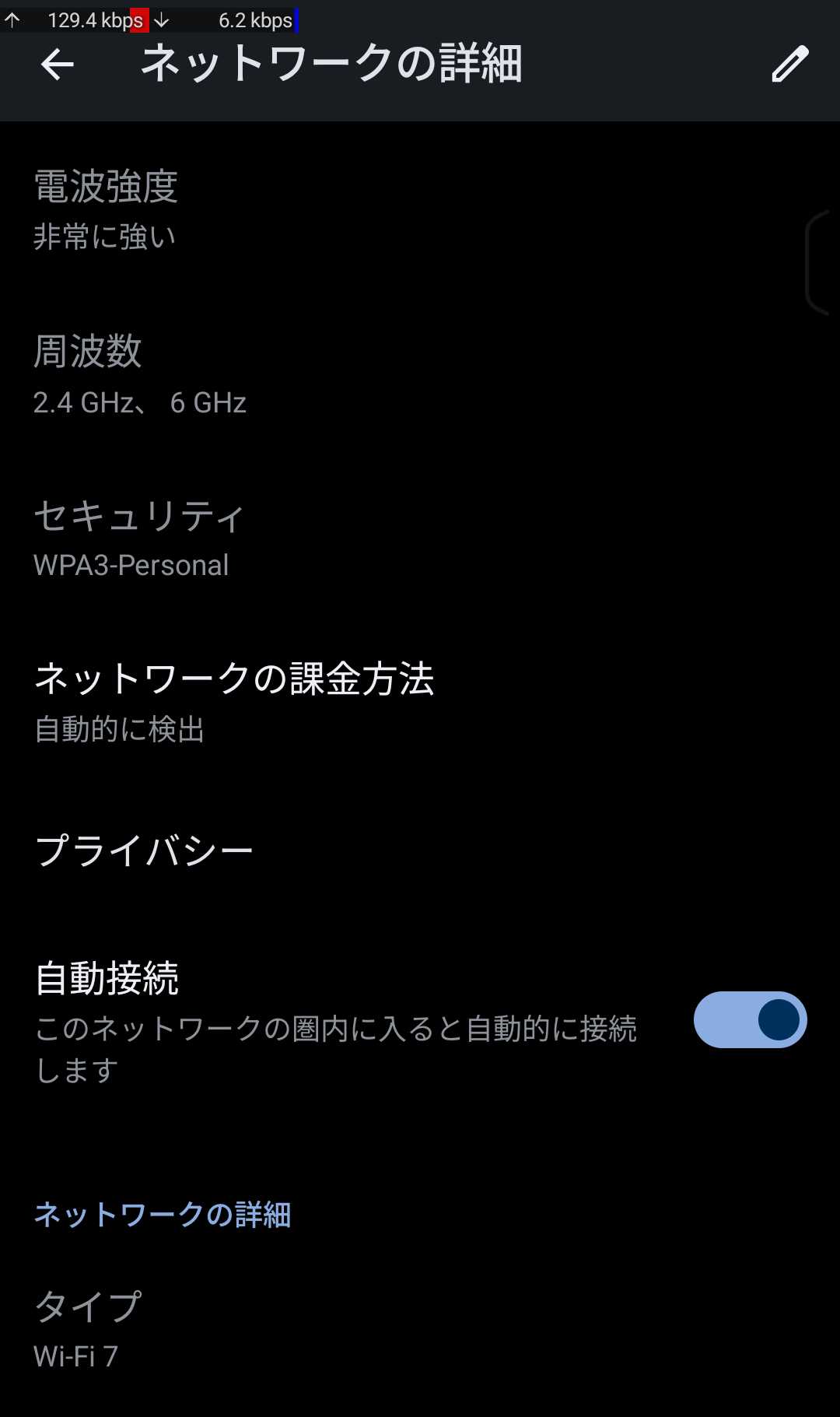

さてWi-Fi7に対応する機器はまだ我が家にはありません…と思ったら、なんとスマホのASUS Zenfone11 Ultra 、Wi-Fi 7でつながっていました!

最近値上がり傾向です。発売開始から2年、そろそろ次の機種が出てくるかな? Wi-Fi 8のDraftの機種になるのか。

¥52,973

(2026/02/26 04:21:50時点 楽天市場調べ- 詳細)