フィルムカメラ、最近価格高騰してきていますが、BRONICAはあまり人気がないのか、そもそも中判フィルムの価格が上がって入手が難しくなってきているのか、交換レンズについてはかなり価格が下がってきている印象。

先日、オークションで入手したBRONICA用のNIKKOR-P 200mm F4、135判換算だと大体焦点距離105mmから135mm中望遠の画角に相当する中望遠レンズです。

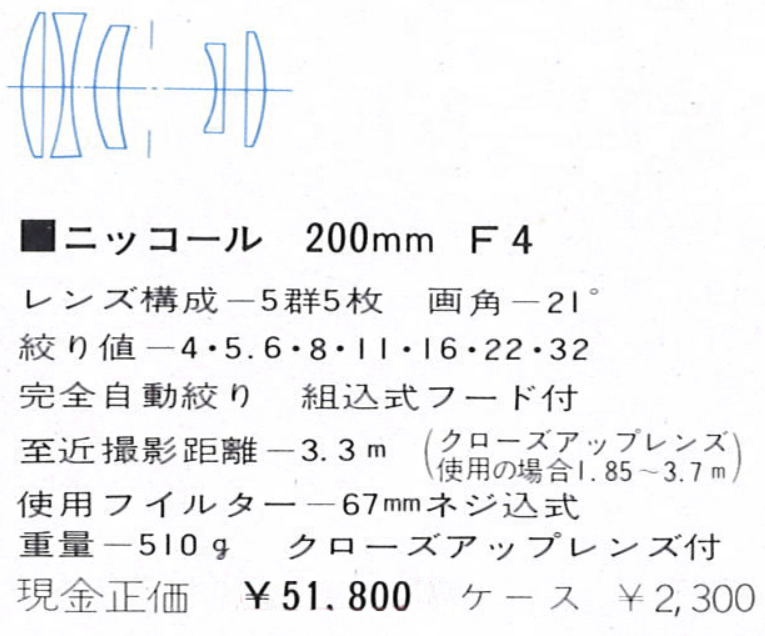

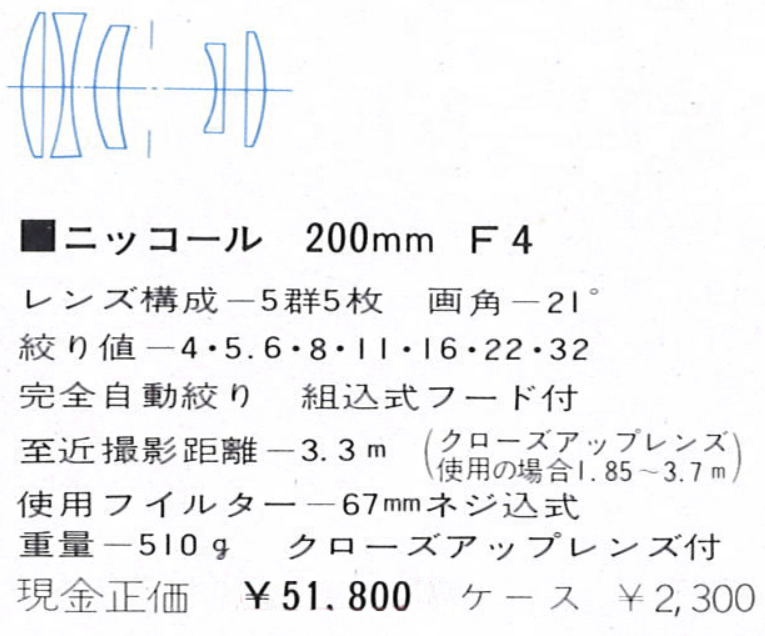

BRONICA S2用 NIKKOR-P 200mm F4

BRONICA S2用 NIKKOR-P 200mm F4

価格は3千円しませんでした! しかも、光学系はカビやバルサム切れなどない綺麗なものでした。リアキャップが付いていないことくらいでしょうか。BRONICA S/C系統のリアキャップは、そもそも流通量が少ないゆえに、キャップも入手が難しいので、これは自作するとして、非常に程度の良い個体が2千円台とは、嬉しいやら悲しいやら。

ま、安く手に入れられたので、楽しく使うとしましょうか。

BRONICA用のNIKKOR-P 200mm F4は、いくつかバリエーションが存在するようですが、光学系だけで分けると前期と後期の2種類あるようです。

BRONICA S2のカタログより

BRONICA S2のカタログより上のカタログの光学系は前期型と思われます。そして、そのカタログに載っているレンズは、私の買ったレンズと同じものと思われます。

ただ、BRONICAに詳しいHPを見てみると、前期型は銘板に”Nikon”ではなく、”Nippon Kougaku”とのこと。

私が買ったものは、後期型のシングルコートかもしれず、そうなると、光学系は上の画像のものではないようです。

ちなみに、以前ジャンクで買った、カビだらけのマルチコート後期のNIKKOR-P.C 200mmも持っていたりしますが(修理に着手できず)、外観は似ているけど、組み込みフードが若干異なります(モノコートの方は引き出した時のクリックストップあり)。

この辺り、色々謎が多いです。とにかく、NIKKOR-P 200mm F4はいくつかバリエーションが有るということで、私の個体は後期のモノコートと言う説が有力かな…という気がしました。マルチコートのカビ玉も、いつか直したいと思っているのでが。

我が家の巨匠がファインダーを覗き込む

我が家の巨匠がファインダーを覗き込む

巨匠、手が写っちゃいますよw

中判はウエストレベルファインダーを見るのが楽しいよね

巨匠、手が写っちゃいますよw

中判はウエストレベルファインダーを見るのが楽しいよね

やはり中望遠、ファインダを覗くと、特に絵の立体感がものすごく、何だか撮る前から良い写りを期待させますね。

実は、中望遠はZENZANON 150mm F3.5も持っていますが、個人的にあまり好みの写りではないんですよね。ところがこのレンズは、もうファインダを覗いただけで、良い写りを期待させてしまいます。もちろん焦点距離の違いで、より背景がぼけるというのもありますが。

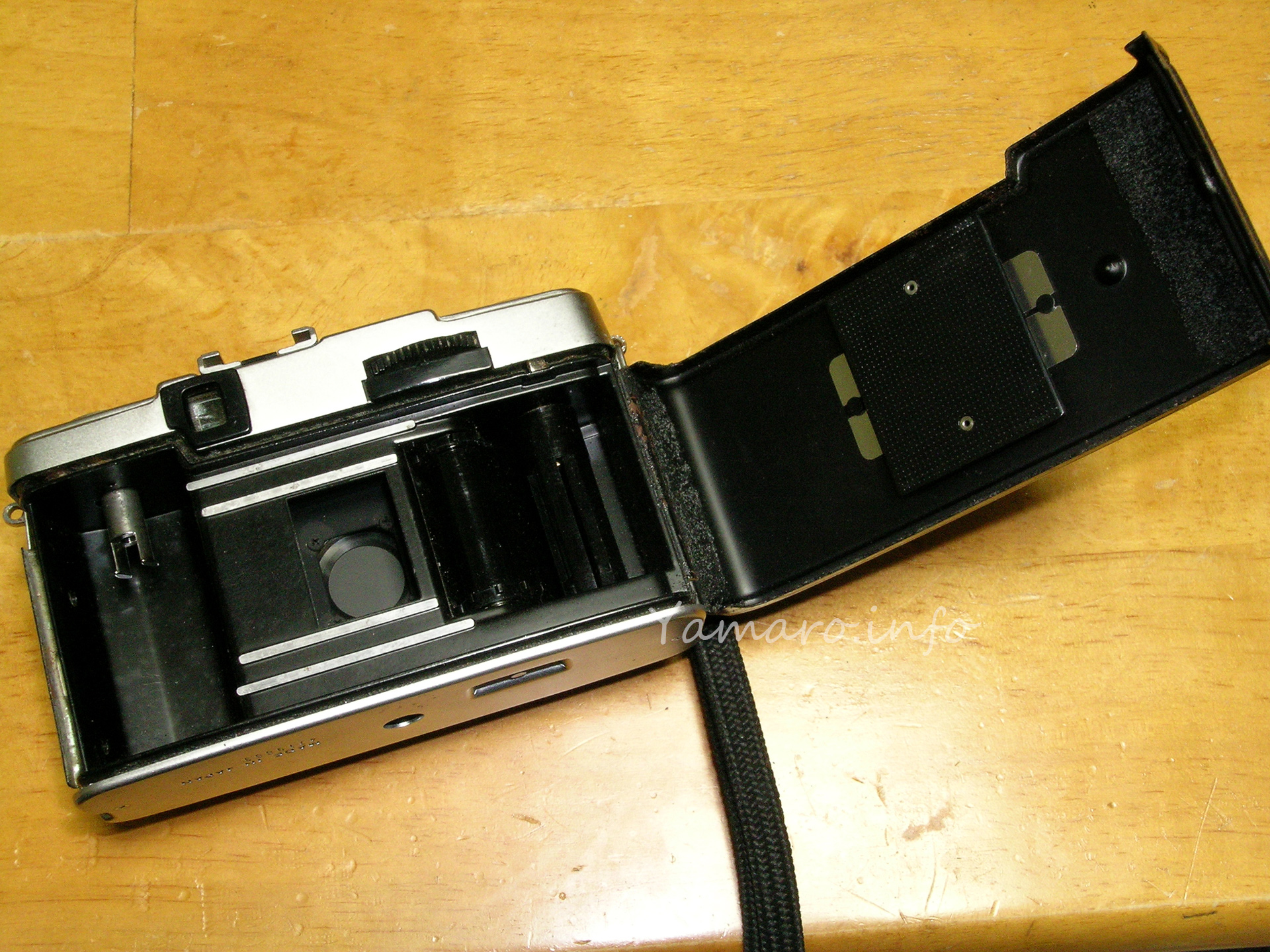

フィルムはVelvia 50を使用

フィルムはVelvia 50を使用フィルムはFujichrome Velvia 50を使用。晴れている日だから使える低感度フィルム。その昔、旧VelViaの実効感度はISO32程度なんて言われましたが、Velviaの100と50が存在する現代の50の方はどうだったかな?

今や、中判用のVelvia 50は、5本セットでしか購入できません。しかも高価です。

今回2本撮りましたが、現像代を合わせると、レンズの価格を超えてしまうという…。中判フィルムは贅沢品になりました。

気軽にフィルム撮影できる時代は、とうに過ぎ去りましたね。

BRONICAがメインだったので、この日のお供のサブカメラはGX7MK3にG.VARIO 12-32mm。暗いパンケーキ標準ズームでボケとかは期待できないですが、時々ハッとする写りをします。

Panasonic GX7MK3 + LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

Panasonic GX7MK3 + LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

コンデジ的にパンフォーカス気味に撮ると、精細な絵が出ます。こんな小さなパンケーキズームなのに。

解像力が高く、線も細い。線が太いレンズは、収差が取り切れていないレンズ、なんて言われますから、このレンズはこんなにコンパクトなのに、収差が少ないのでしょうね。

PanasonicのLUMIXは、以前よりシェアを随分落としていますが(元々自分もLUMIXは好きではなかった)、レンズは結構好みなんですよね、OLYMPUS(元OM-SYSTEMS)よりも。どのレンズも繊細な絵が撮れるので。

コンパクトで良質なレンズを出してほしいですね。そろそろ初期のマイクロフォーサーズ用レンズもリニューアルしてほしいです。