先日現像から上がったモノクロフィルム、取り急ぎスキャンしました。群馬県の草木ダムから。

ISO400なのでそれなりに粒状感はありますが、このコントラストの出方、好きです。

露出計の電池を互換電池に交換したNikon Photomic FTNの露出計は問題なしかな。ややアンダー目に撮った写真もちゃんと反映されている感じ。その他の写真も随時ご紹介します。

先日現像から上がったモノクロフィルム、取り急ぎスキャンしました。群馬県の草木ダムから。

ISO400なのでそれなりに粒状感はありますが、このコントラストの出方、好きです。

露出計の電池を互換電池に交換したNikon Photomic FTNの露出計は問題なしかな。ややアンダー目に撮った写真もちゃんと反映されている感じ。その他の写真も随時ご紹介します。

息子のサッカーの試合を撮り始めて4ヶ月、戦闘機と違って被写体が入り乱れるスポーツ撮影に四苦八苦しています。

戦闘機は、はっきり言って被写体認識なんてのはなくてもちゃんと撮れます。今でも戦闘機撮影界隈で一眼レフが多いのも、AFは一眼レフの専用の位相差センサ、しかも大抵の機種はクロスセンサを積んでいるので、被写体さえセンサエリア内にあれば、十分問題なくAFが食いつきます。

サッカーのような団体スポーツの場合は、選手が前後に入り乱れるし、ランダムに動くから、なかなか難しいですね。戦闘機は単純にスピードが速いけど、ある程度動きに予想はつきますが、団体スポーツはそうはいかないですね。

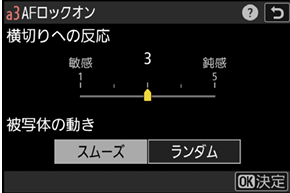

上の1枚は試しにオートエリアAFで撮影したもの。基本的にオートエリアの場合は、初動では手前の被写体にAFを合わせに行く傾向にありますが、横切りへの応答を5の鈍感に設定しています。また被写体の動きはここではランダムとしていますが、この被写体の動きは前後方向の動きの速度が大きく変化するかしないかで設定を切り替えると良いようです

オートエリアだと、AF動作を一旦止めて再びAFさせると、手前の被写体を優先的に拾ってしまいます。

サッカーだとこの設定はやっぱりダメかな。

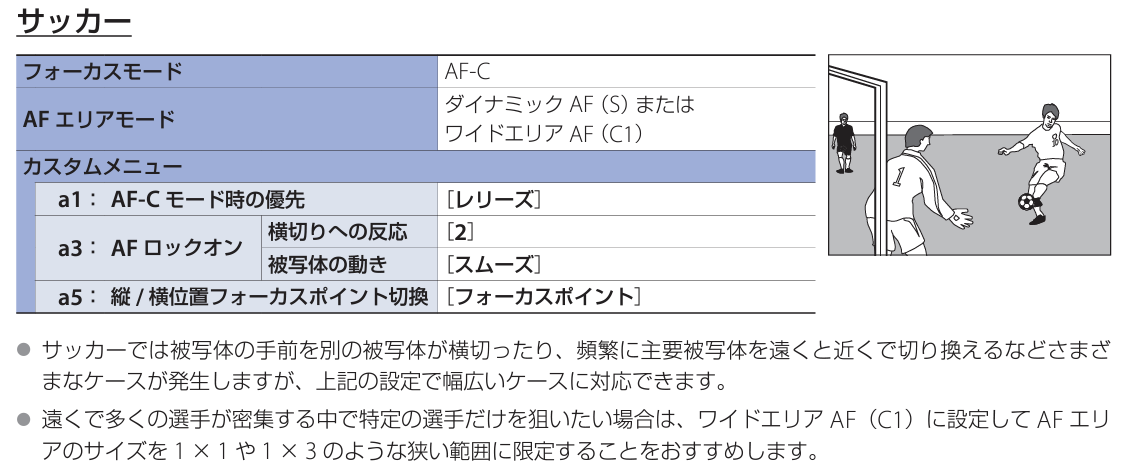

Nikon Z 9では、推奨設定ガイド(スポーツAF編)というマニュアルが有り、これによるとサッカーは以下の設定が推奨されています。

意外にも横切りへの対応が2と敏感側なんですね。そして被写体はの動きはスムーズ、ダイナミックAF(S)やワイドエリアAF(C1)が推奨されています。

どうもこれは報道向けの設定な感じですかね。主要被写体は画面の一定のエリアにあって、そこにAFポイントを合わせておくような感じですね。

ただ、私はまだまだスポーツ撮影は苦手なのと、息子を主体で撮りたいので、結局3Dトラッキングを多用しています。

Nikonでは一眼レフのD3/D300の時代から多分割測光センサで大まかに被写体を検出する3Dトラッキングがありますが、ミラーレスになってイメージセンサで捉え続けられるため、やっと被写体検出精度が上がって、3Dトラッキングが使えるようになってきました。こうして前後に被写体が入っても、ある程度問題なく補足し続けてくれるし、横切り応答は鈍感に設定しているので、すぐに前後の被写体にピントが持っていかれることはありません。あとは適宜親指AFでAFを意図的に止めたりすることで、ピントが持っていかれることを不正ではいます。ただ、似たような色のユニフォームを着た選手が入り乱れると、結構フォーカスが持っていかれたりするんですよね。

被写体検出とは言え、誰を補足するか、ではなく形状を補足しているので、似たような形状が入り乱れると、そっちにフォーカスポイントを持っていかれることもしばしば。とは言え、今自分の中では3Dトラッキングが一番使いやすいですね。

Nikon Z 9の欠点としては、像面位相差AFがイマイチで、コントラストAFを主体とするウォブリング(AFが前後に行ったり来たりする)の挙動がまま多いこと。この辺り、改善の余地はまだまだ多いです。

CanonがEOS R1で個人を識別しての完全な被写体認識を搭載してくるようなので、そうなると横切りなどでAFが持っていかれることは少なくなるでしょうね。まだまだAFは進化しそうですが、とりあえずは手持ちの道具で出来る範囲での工夫は必要。道具に踊らされていたらいつまでも撮れないですから。

GWの天気、平日はパッとしませんが、せっかくなので遠出して写真撮影をと思いまして、今回は足尾銅山に十数年ぶりに行ってみようと思いました。

ナビが示した道は、宇都宮経由ではなく群馬経由、時間はかかるけど、このルートで一度足尾方面に行きたいと思っていたので、ナビ通りに行ってみることにしまして、その途中、群馬県堺に近い、草木湖に立ち寄りました。

今回、先日導入して初めてNIKKOR Z 35mm f/1.8 Sをフィールドに持ち出しての撮影です。35mmは自分にとっての標準レンズですから、初心に帰った気分です。

息を飲む描写です。上の3枚はちょい絞った遠景、草木ダムからの風景、雨がやんだあとの、まだ湿気の多いダム湖、風はほとんどなく波立っていない湖面、低い雲、この雰囲気を余す所なく描写できています。ことさらシャープネスを強調せず収差を抑えています。

今まで使ってきた35mmでも圧倒的です。

下の2枚は、ツツジの花びらが印象的だったので、いずれも絞り開放で撮りました。

いや立体感がいい! 後ボケでなく前ボケも良い。ボケとピント面のグラデーションもなかなかです。ボケ味の良さだけでなくつながりが良いのは、NIKKOR Zに共通した良さです。

Nikon Zマウントとともにデビューした最も古いZレンズの1つですが、数年経過した現在でも高いレベルのレンズであることがわかりました。

久しぶりに標準レンズの楽しさを味わえました。AFは特段速いというわけではないですが、遅くもなく標準レベル。ですが描写は過去のFマウントを確実に超えています。さすが、新しいレンズは違いますね。特にミラーレス化による恩恵は大きいですね。

さて、今回の撮影ではこちらも持ち出しています。

先日フォトミックファインダー(露出計)の電池を交換した、Nikon F Photomic FTNに、35mmを1本のみで。

NIKKOR ZとNikkor Autoの描写の違い、もちろんデジタルとフィルムの描写の違いを楽しみたいと思いまして。

Rollei RETRO 400Sはこれから現像に出してきます。その写真はまたいつか。

Zユーザーなら1本あって良いレンズ。Z 40mm f/2からのステップアップにもどうぞ。

今回天気が悪いと思ってISO400のモノクロを持ち出しましたが、後半天候回復してやや感度高めでした。

曇天時にどうぞ。

先日フォトミックファインダーの電池切れで代用電池を利用して交換した話の続きです。

フォトミックファインダーは電池の電圧によって露出計の針の振れ方が変わってくるようで、本来の水銀電池BR-9の公称電圧1.35Vに対し、これまで使っていた代用電池であるV625Uは1.5Vとなっているため、この電池のまま過去にニコンにメンテナンスに出して露出計を調整してもらっていたこともあり、もしや今回入れた公称電圧が水銀電池と同じ1.35Vの電池MRB625では、露出計がズレてしまう懸念があります。

ということで、手持ちのカメラでは最新のフィルムカメラであるNikon F100の露出計をベースに比較してみることにしました。

まずはNikon F100にAI Nikkor 24mm f/2を装着します。Nikon F100は、非CPUレンズの場合はマルチパターン測光は使えず、中央部重点測光とスポット測光のみとなります。手持ちのフォトミックファインダーはどちらも中央部重点測光なので、それに合わせる形です。

ただ、測光特性は厳密には各機種で違うと思われ、あくまで目安です。

壁にLEDライトを当てて、フィルム面と壁の距離は30cm、床面からの高さも一定となるようにしています。

この条件で、F100では1/500秒を表示。これをリファレンスとします。

ではFをミニ三脚にセットして同じ条件で測光してみます。

同じ絞りf2、シャッタースピード1/500秒にしてみると、メーターは中央の適正露出から少し左側(オーバー側)に振れました。

この状態でシャッタースピードを1/1000秒にすると中央より少しアンダー側にメーターが動くので、F100と同じ条件では0.5EVほどオーバー側にメーターが振れる、つまりメーターが中央になるように絞りを調整すると(シャッターは1EV毎にしか設定できないので) 、F100と比べて0.5EVアンダーな露出になるということです。

この程度の差であれば、この古いカメラの露出系精度からしたら、ほぼ誤差範疇と見てよいでしょう。

どのみちラチチュードが広いネガフィルムしか使わないので、十分な精度があると思ってよいですね。

ついでということで、過去に絞り連動レバーとの機械連結不具合を自己修理したF2 Photomicの露出計の精度も見てきます。個人的にはややアンダー目に出る印象があったのですが、果たして…

なんと、F Photomic FTNと同じになりました! ちょっとアンダーかなと思っていましたが、逆に0.5EVオーバー(F100比)でした。

構造的に、Nikon Fのフォトミックファインダの最終形であるPhotomic FTNと、モデルチェンジしてF2は登場したときの最初のフォトミックファインダがF2 Photomicであるため、ほぼ同じ機構を踏襲しているためか、使い勝手もほぼ同じなんですよね。そして今でも比較的修理しやすいのがこの2つのファインダです。

F2は、このあとのフォトミックファインダよりも、デザイン的にはこの初代のフォトミックファインダが好きですし、LED表示などではなく針式というのも見やすくてよいのですしね。

ということでこの2機種、ネガフィルムなら内蔵露出計にほぼお任せで問題なさそうです。

ついでと言ってはなんですが、手持ちの超シンプル反射光式露出計のSEKONIC L-188でも計測してみました。

反射光色のSEKONIC L-188はシンプルの極みの単体露出計ですが、これが一番使いやすいですね。

さて、全く同じ条件は難しいにしろ、壁の反射光を測ってみると、フォトミック2台とは逆に、0.5EVアンダー側に出ていますね。

見方としては、1/500秒の場合は絞りがf1.4とf2の間が適正露出と判断しています。

この露出計は主にTTL露出計を搭載しないBRONICA S2で使っていますが、概ねこれの示す値から周辺状況を考慮して露出決定しています。

まあ、この程度のズレなら許容範囲かな。

ということで、大きくズレている露出計はなく、ネガフィルムであれば概ね問題なさそうですし、リバーサルでもこれらの特性を理解すれば、概ね適正に持っていけそうです。

最近フィルムが高くてペースは落ちていますが、今度撮影に行こうと思います。

親父から四半世紀前に奪い取ったNikon F Photomic FTN(正式名称はFが付かないNikon Photomic FTNですが、ここでは通りが良いようFを付けています)ですが、交換式ファインダーに露出計を内蔵しています。

1959年にNikon Fが発売された当初は、交換式ファインダに露出計内蔵のものはなかったのですが、その後、外部測光(撮影レンズとは別に専用の受光素子で外光を受光して測光する)のPhotomicファインダが登場、以降TTL平均測光に対応したPhotomic T、中央部重点測光に対応したPhotomic TNを経て、レンズのカニ爪と連結し絞りリングを最小値に合わせることで開放f値が設定できることで開放測光を可能とした最終形のPhotomic FTNへと進化しました。

親父が1970年に新品で購入したPhotomic FTNは、ファインダ側に露出計の電池ボックスがあり、ファインダを取り外すことでアクセスできます。

その電池がついに切れてしまいました…。電池テックボタンを押してもメーターが振らなくなりました。

MR9という型式のボタン型の水銀電池2個を使用するのですが、このMR9は毒性の高い水銀を使用することから、1995年には製造中止となり、21世紀に入ると入手困難となりました。

このため、代替方法が必要となります。

作成はやや古いですが、こちらのまとめページに詳しく書かれています。

SR44やLR44ボタン電池を代用する案が最も手軽ですが、これらの電池の公称電圧が1.5Vなのに対し、水銀電池MR9は1.35Vです。

このため、関東カメラサービスの抵抗入りのアダプタを使うか、抵抗なしで露出がずれるのを承知で使うか、あるいは同形状の代替電池を使うか、という選択肢があります。

今回は同形状の代替電池のうち、電圧も水銀電池と同じ1.35VのMRB625を購入することにしました。

空気亜鉛電池のため、開封して酸素を取り入れることで放電しますが、使用如何にかかわらず放電するため、寿命がどの程度か気になるところ。

ですが代替電池としてはこれがベストかなと思っています。

先の代替電池のまとめページは2006年に作成されたため、現状と異なる点もあり、MRB625は恐らく2006年より現代の方が入手しやすくなっているようです。

ちなみに、外した電池ももちろんMR9ではなく代替品のドイツ製VARTA V625Uでした。自分で交換した記憶はないのですが、さすがに四半世紀持つとも思えないので、どこかで換えたんでしょうね。しかもアルカリ電池なので電圧1.5V、これで過去Nikonにメンテナンスしてもらい、露出計を調整しているので、もしかするとMRB625に換えることで露出系がずれるかもですね。

届いたMRB625、1個1,100円(Amazon購入時)で、2個購入。高い…。電池の消耗スピード次第では、関東カメラサービスの抵抗入りアダプタ購入も考えないとですね。

Photomic FTNファインダの電池ボックスに2個入れ、電池チェックボタンを露出計の針が動くこと確認。

さて気になる露出ですが、他のカメラと比較してみることにします。その話は別途記載しますね。

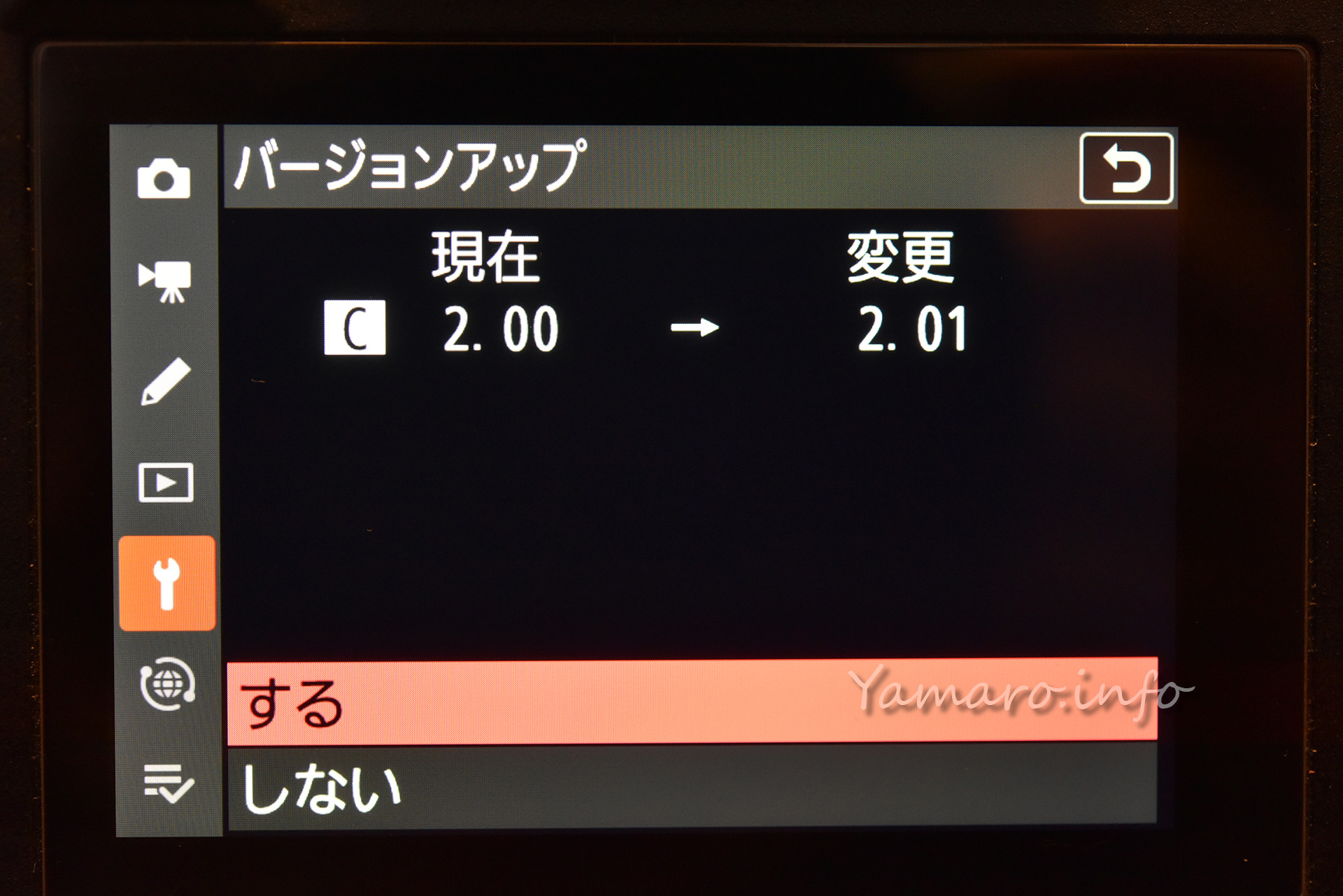

2024年4月23日にNikon Z 8のFW C:Ver2.01が発表されました。今回は軽微な修正のようですね。

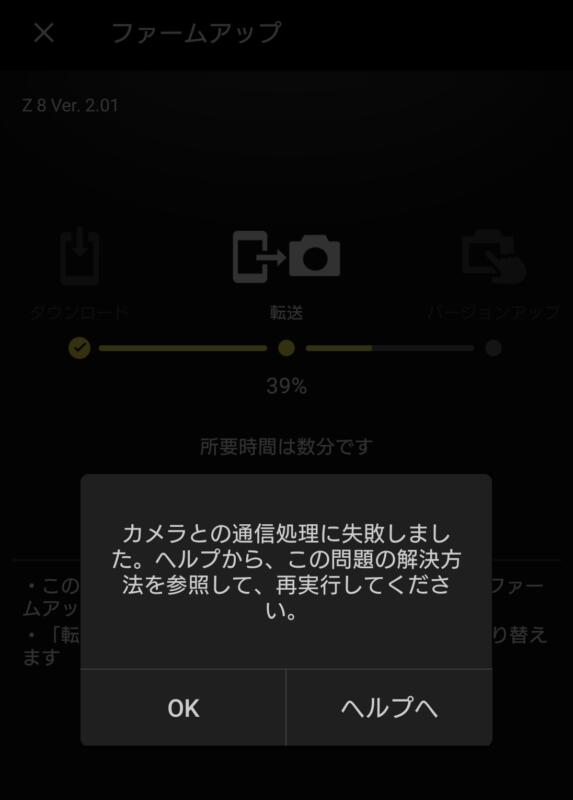

さて、たまにはSnapBridge経由でアップデート試してみようかなと。今までただの1度もSnapBridge経由でFWの更新が成功したことがないんですよね…

ダメでした(笑) ほんとこのアプリ、Bluetoothはちゃんとつながって画像転送もスムーズなのに、WiFi接続はてんでダメ。WiFiに切り替わらないのです。

数回試しましたが同じ結果なので、素直にカード経由でアップデート。そのほうが早いです。本当にNikonはアプリケーション開発、真面目にやってほしいです。

SnapBridge、評判悪いけど、Bluetoothで接続している限りは割と快適なんですよね。その点他社のアプリより快適なんですけどね。

さて、アップデートも済んだけど、撮影に行けるタイミングはまだ先。GWは各ジャンル撮りたいなと思っていますが、果たして…

NIKKOR Zの35mmはf/1.2が出るとの噂もありますが、スナップはf/1.8で十分と思っているので、NIKKOR Z 35mm f/1.8 Sはいつか欲しいと思っていたレンズの1つです。

これで手持ちの一眼用の35mmは4本となりました。好きなんですねぇ。

・Nikkor-S Auto 35mm F2.8

・AI AF Nikkor 35mm f/2D

・AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED

・NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

どのレンズもNikon Zマウント機なら使えます。FマウントレンズはマウントアダプターFTZ IIを介して取付可能。厳密には一番古いNikkor-* Auto(通称オートニッコール)はFTZ IIは公差の問題で公式には取付不可能としているものの、そのNikon自身がNikonミュージアムの企画展で、自己責任の下FTZ IIにオートニッコールを取付けて撮影していて、個体差で取付が渋いものがあるようですが、概ね問題ないと思っています。

ということは…4本のレンズで撮り比べできちゃうんですよね。

これは撮影が結構大変なので、そのうちやろうと思いますが、まずはNIKKOR Z 35mm f/1.8 Sの特性をつかんでいきたいと思います。

ところで…Photomic FTNの電池がついに切れてしまいました…。アダプタ買わないと。

初めて自分で買った一眼レフ用のレンズはAI AF Nikkor 35mm f/2Dでした。そして後継モデルたるAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G EDは予約して買った初めてのレンズでした。

自分にとっての標準レンズは35mmで、それは今も変わらず。昔は一般的に標準レンズとされる50mmが苦手だったのもありました。今では50mmも苦手ではなく、好きな画角になりましたが。

そして、Zマウントのカメラを手にして2年半、とにかく画質が良いNIKKOR Zは現時点でまだ4本(14-30mm,24-200mm, 40mm, 180-600mm)ですが、どのレンズも満足しています。

こううち、最も安価な撒き餌レンズ、NIKKOR Z 40mm f/2ですら、値段にしてはなかなかの性能、ただこのレンズの唯一の欠点は、最短撮影距離付近では球面収差が増えることでふわっとした描写になり、その個性を活かそうとした撮影には良いかもしれないけれど、場合によってはコントラスト低下を感じたりもします。このあたりはコストが出ていますね。もちろんそれをわかった上での設計と思いますが。

ということで、そろそろ撒き餌レンズの40mmからステップアップしたいなと思いました。

もちろん、マウントアダプタFTZ II経由でAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G EDを使うという手もありますし、実際そうしていますが、マウントアダプタ経由だとどうしてもレンズ自体がかさばってしまうんですよね。

後は純粋にS-Lineの単焦点レンズは使ってみたいというのもありました。

ということで、ZマウントのS-Lineで初めての単焦点レンズとして、NIKKOR Z 35mm f/1.8 Sをチョイスしてみました。

NIKKOR Z 35mm f/1.8 Sは、2018年9月にNikon Zシリーズのミラーレス一眼初代機であるZ 7と共にに発売された、Zマウントでは最初期のレンズです。

率直に言うと、AI AF Nikkor(Dタイプ)やAF-S NIKKOR(GタイプFX用)の35mmと比べて、個人的にはそっけないデザインに見えます。

両レンズにあったフォーカスの距離窓がなくなり、コントロールリングの占める割合が大きくなったのも関係しているでしょう。

NIKKOR Zでは、全てのレンズがFマウント一眼レフ用レンズ(AF-Pレンズを除く)のように機械式のフォーカスリングがなく、コントロールリングになっています。コントロールリングはフォーカスユニットと機械的に接続はされていなく、コントロールリングのエンコーダを介して、電気的にフォーカスリングをコントロールしています。

こうした機構は一眼レフでもAF-Pレンズ(STMレンズ)が採用しており、またマニュアルフォーカス可能な上級コンパクトデジカメでも採用されていました。

ミラーレス一眼では一部レンズで採用されるフォーカシングユニットの複数化により複雑なフォーカシングを行うため、MF時のフォーカスリングによる機械連動では難しい事や、STM採用レンズではモータにエンコーダを搭載しないため、電源OFF時に外力によるフォーカス移動でフォーカス位置検出できなくなるため、こうしたバイワイヤ駆動が主流となっています。

コントロールリングはマニュアルフォーカスだけでなく、絞り、露出補正、ISO感度設定など(レンズによる)が割り当て可能ですが、実際にフォーカス以外に割り当てている人がどれくらいいるかは疑問です。

とにかく、この大きなコントロールリングのおかげで、ややデザインが間延びしている印象は受けますね。ほぼ筒です。

シンプルと言えばシンプルでいいのですけど、ちょっと色気が欲しいところ。

ただ、前玉のある銘板がプリントではなく墨入れされているのは好感が持てますね。S-Lineレンズは他にZ 14-30mm f/4 Sのみですが、こちらも墨入れなんです。

あと、フードを装着すると、そっけなかったデザインも”らしさ”が出てきてこれはこれで。フードはロックレバーのないタイプです。ここはf/1.2やズームでもf/2.8クラスにならないと、そうならないんでしょうね。

そっけないデザインですが、実際カメラに装着し、レンズを持った感じでは、程よいサイズ感です。

外径はAF-S 35mm(FX用)とほぼ同じ73mm、程よくコンパクトです。

レンズフィルタ径も62mm、ここはDタイプの35mmが52mm、Gタイプが58mmだったので、少しずつ大きくなってはいるものの、光学系が増えたにしては良くまとまっているほうでしょう。

重量もGタイプより2割程度重い370gですが、Zのボディは同クラスの一眼レフより軽くなっているため、トータルでは許容範囲ですね。

MADE IN CHINAのNIKKOR Z、中国に工場を持つTamronが製造しているのでは?と言われています。

当然どこで作っているかは機密事項ですから、こういった情報が外部に出ることはありません。中国は製造大国ですし、近年は製造品質が向上していますから、アッセンブリはTamron以外という可能性もあるでしょう。

製造国が中国だから、全て何でも中国製というわけではなく、例えばレンズ自体は日本から輸入してアッセンブリしているとかも考えられ、最終的に組立てた国が中国、というだけしかわからないんですよね。

また、設計自体はKONICA MINOLTAと言われることもありますが、このレンズの光学系特許は、類似するものがKONICA MINOLTAとNikonの連名で登録されており(光学系は一部製品と異なる)、発明者にはニッコール千夜一夜物語でもおなじみの光学設計者、佐藤治夫氏の名前もあります。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0200

つまり、このレンズは2社による共同設計の可能性が高いです。

ただ、はっきり言って消費者はこの辺りは気にする必要はないでしょう。未だ中国製は品質が…という古い考え方の人も見受けられますが、もはやアッセンブリなら日本製と大差ない、むしろ上という考え方もありますからね。

撮影は…週末に。ちょっとベランダで撮ってみてこんな感じ

最短撮影距離付近の球面収差の少なさは、似た焦点距離で値段1/3のNIKKOR Z 40mm f/2とは全く違いますね。

いやなかなかです。これは週末ちゃんと撮ろうかなと。

キャッシュバックキャンペーン対象商品です↓

あると便利なLED照明、演色性の高いのLEDライトが型落ちアウトレットで出ていたので買ってみました。

LEDライト、今やネット通販で五万と売っていますが、この商品は高演色性を謳っていて、CRI 92(Ra 92)となっています。CRIは実はLEDライトの特性評価に適していないようですが、一応基準としてRa 90以上あれば高演色性の照明と言われています。

このライトは小型で220luxとそれほど照度は高くはないですが、物撮りには十分かなと言うことで買ってみました。

この手の商品では珍しく、乾電池ではなくリチウムイオンバッテリとなっていて、miniUSBで充電できます。Type-Cではないのが時代ですね。

照射範囲は小さいので広くはないですが、テーブルフォトやマクロ撮影に良さそうですね。こんな感じで1/4インチ三脚ネジやホットシューに取付可能です。ちょっとした作業ライトとしても使えそうです。

照射時間が1時間程度と短いですが、まあ安く買えたので良しとしましょう。

今、自分の中でかなり使用頻度の高いレンズがNIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VRです。この価格帯の望遠ズームとしてはよく写るし、使い勝手が良いです。

元々は航空機撮影で、手持ちのAF-S 600mm f/4Gでは取り回しが大変な撮影状況や、ズームが必要な状況のために購入しましたが、息子が始めたサッカーの試合での撮影にも重宝しています。

基本望遠レンズ好きなので、持ち出す頻度が多くなると、どうしても気になるのが傷です。

そんなに機材をラフに扱う方ではないけれど、どうしてもフィールドに持ち出す機会が多いと、うっかり傷つけてしまうこともありますね。

まだ発売から1年もたっていない、人気で在庫不足のレンズですから、大切に使いたいですしね。

ということで、カメラ始めて四半世紀以上たちましたが(すっかりおっさんになりましたw)、初めてラッピングしてみることに。

X(Twitter)のフォロワーさんで貼り付けている方がいて、気になっていたんですよね。

レンズコートという昔からある布状のレンズガードもあり、よく野鳥撮影する方は迷彩柄のものを使っていたりしますが、かさばりそうな感じで今まで買ったことがなく。

でもラップフィルムならさほどかさばらないし、色柄も豊富。価格も安価なので、傷が入ったら貼り替えればよい。

この手の商品はAmazonよりもチャイナのAliExpressのほうが豊富なんですよね。

あまり使いたくないAliExpressですが、支払いも直接カード払いではなくPayPal払いできるので、1 NIKKORレンズ用の絞り羽部品に続き、2回目の利用となりました。

商品はこちらです。

いろいろな絵柄がありますが、あまり目立たないいろを選択して注文。ところでAliExpressって見るたびに価格がコロコロ変わるので…、まあそんなに高価なものではないから良いけど、あの同じ日でも価格変動するの、何なんでしょうね?

注文から1週間ちょっとで届きました。チャイナから直送なので、通関で時間はかかるけど、今回は予定到着日より数日早く届きました。

いやゆるカッティングシートですね。こういう仕事が早いのはチャイナの良い点でしょうか。日本はすっかりこうした分野でも存在感がなくなりましたね。フィルム自体は3Mのラップフィルム2080を使用しており、これは最近カーラッピングフィルムでもおなじみのものでした。なので耐候性、耐久性も高く、貼りやすく、剥がした場合の糊の残りもない優れたフィルムです。

車に数年貼って剥がしたあとでも、糊が残らず塗装面は綺麗なままだそうで、カメラレンズのように外に常に出しっぱなしにするものではないものなら、より長く持ちそうですね。

望遠レンズなので、貼るシートの種類は多いですね。レンズ本体だけでなく、三脚座の部分のフィルムもあります。

ズームリングとコントロールリングにもフィルム貼り付け可能ですがこの部分だけは今回貼り付けしませんでした。

またレンズ先端はゴム縁を貼り付けているので、ここも貼り付けしませんでした。

3Mのラップフィルム2080、とても貼りやすいですね。適度に厚みがあるので、シワが寄りにくく、位置決めしやすいです。うすすぎるラップフィルムだと、静電気で意図しないところにくっついてしまったり、シワが寄り易かったり、貼り付けが難しのですが、このフィルムは素人にも貼りやすいと思います。

貼り付けの前に、レンズボディ表面はきれいにしておきましょう。

貼り付けにはトータルで2時間以上時間をかけましたが…

こんな感じで貼り付けできました。フィルムはある程度伸びるので、曲面にもしっかりフィットします。さすがカーラッピングフィルムで使われているだけありますね。

細かいことをいうと、少し厚みのあるフィルムなので、円筒形のレンズではフィルムが重なる部分で少し厚みが出てしまいます。

ですがしっかりフィットして貼り付けできて、気泡も入りにくく、全体としてはなかなか良い仕上がりになりました。

写真はありませんが、レンズ前後のキャップ用のフィルムも含まれています。

カメラボディ自体のフィルムもあるようですね。さすがにボディまでやると主張が強くなるのでやりませんが、気になる方は調べてみてくださいね。

ボディの保護に、あるいはドレスアップに、なかなか良く出来た商品でした。