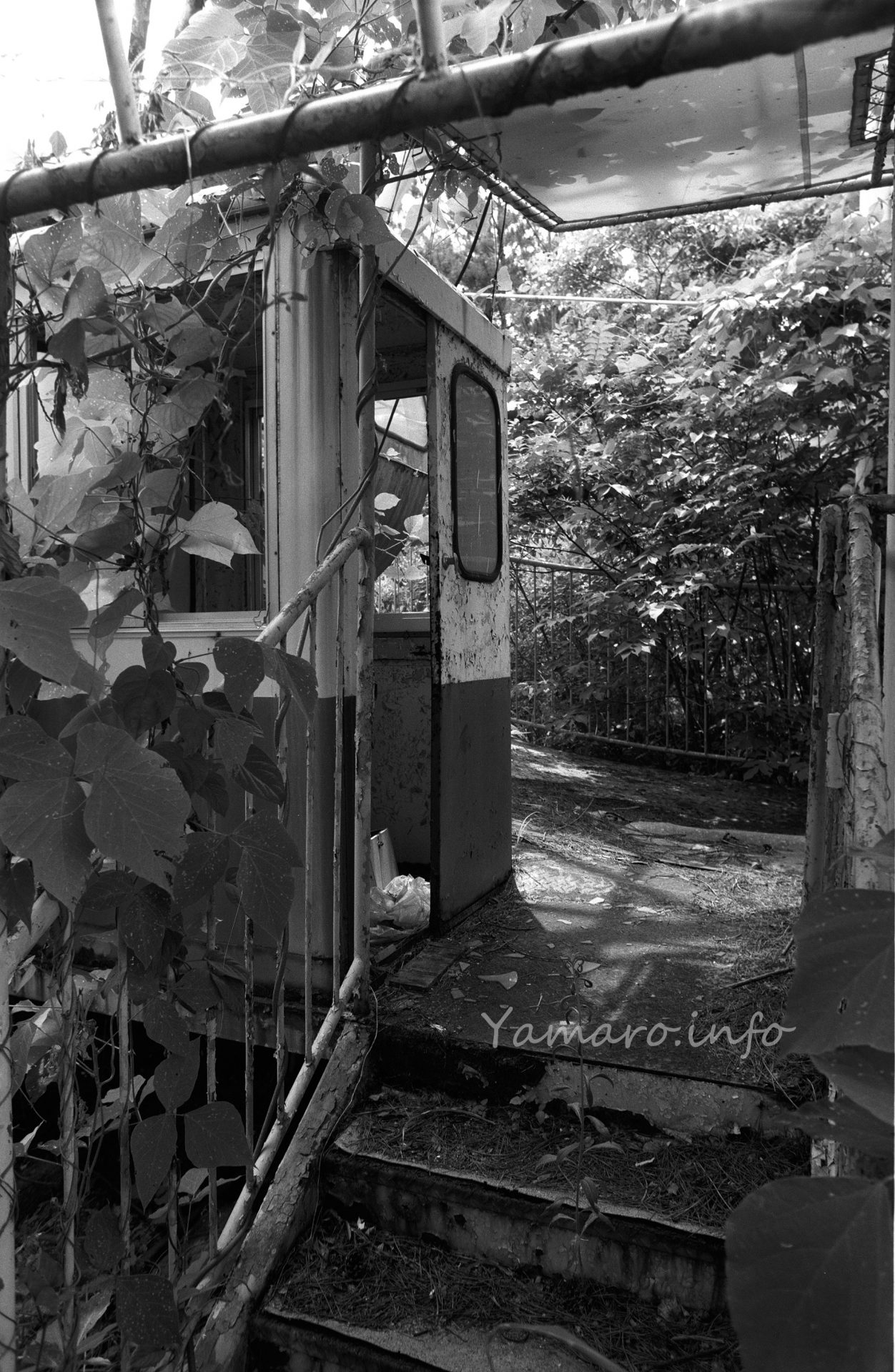

パソコンの世界では、20世紀には一般的だったシリアル通信規格の1つ、RC-232Cですが、通信用途としては有線/無線LANや、汎用のUSB規格に置き換わって、近年ではあまり用いられることがなくなりました。

90年代のパソコンには、当たり前のようにRC-232Cの9ピン端子が付いていたものですが、今やレガシーインターフェイスがパソコンに使われることは稀になってきています。

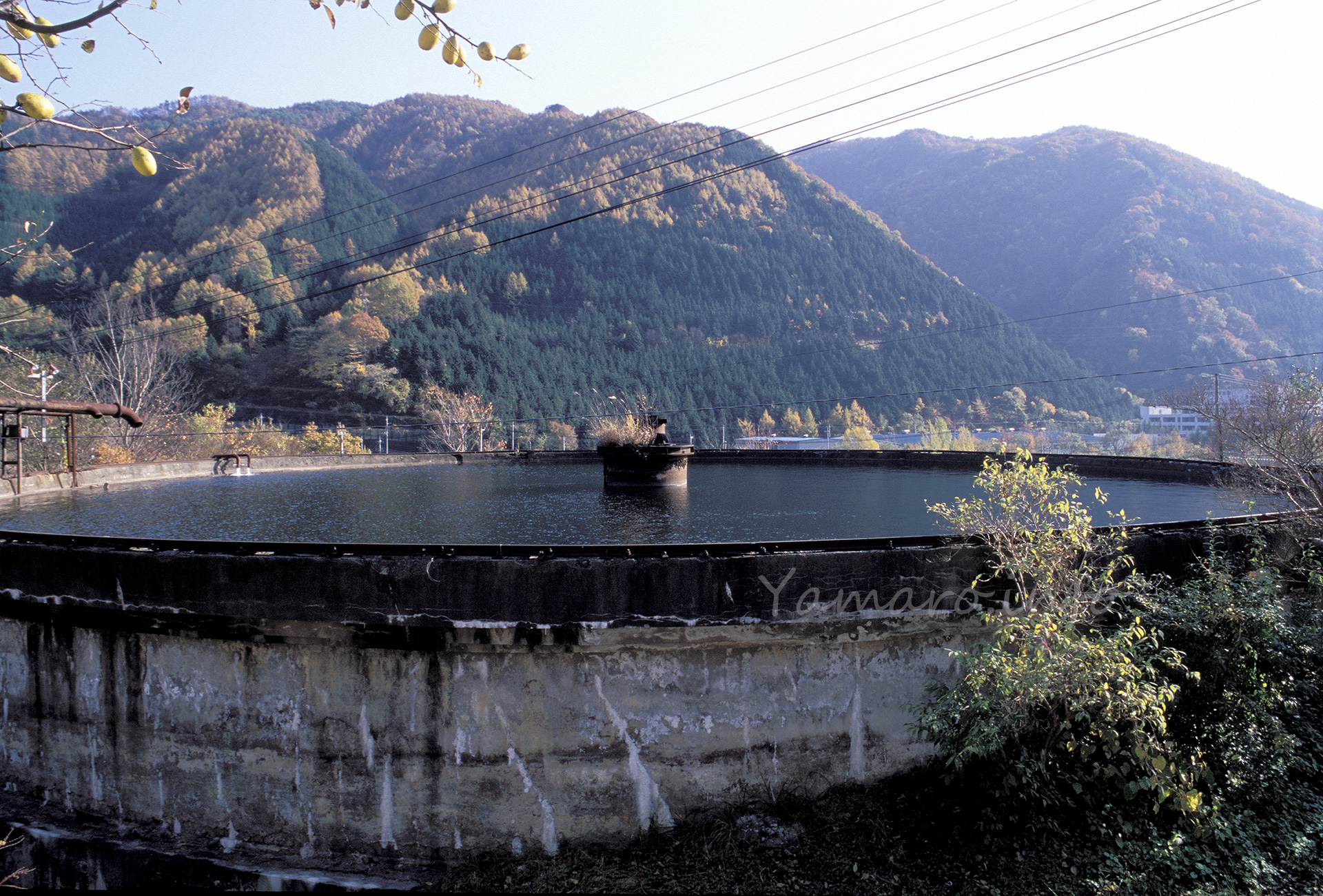

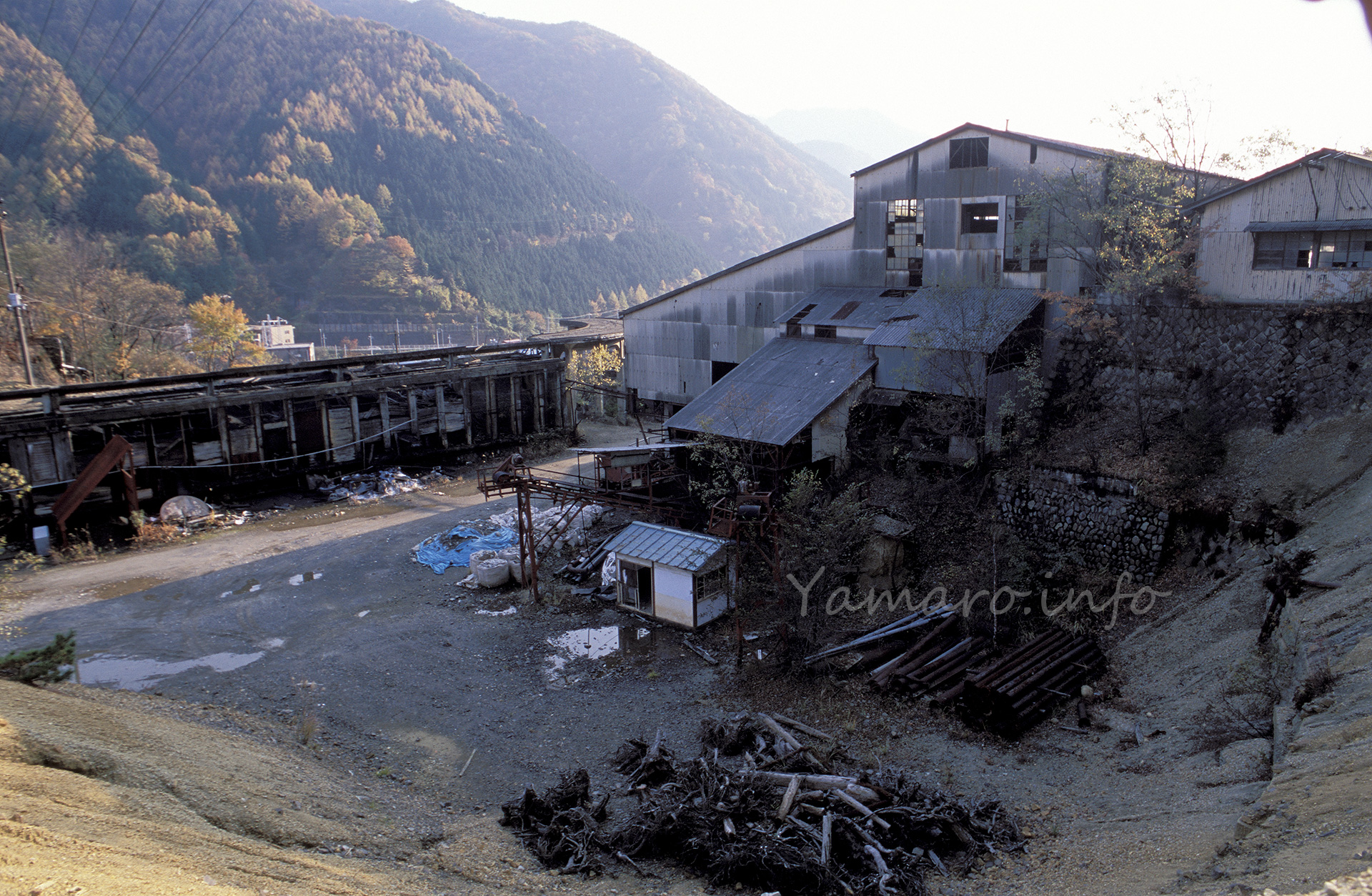

それでも、自宅のメインPC、マザーボードが長らくRS-232C対応のものばかり使ってきて、これまで使ってきたASUS PRIME X470-PROにも、RS-232Cのピンヘッダがあり、これを秋葉原の外れにあるPCのケーブル小物を売るお店で買った、ピンヘッダからRS-232Cの9品変換を使って、Nikon F100やF90Xsの撮影データ取得とカスタム設定に使ってきました。

しかし、先日買い換えたASUS ROG STRIX B550-A GAMINGには、ついにRS-232Cのピンヘッダがなくなりました。

というわけで、RC-232CをUSBに変換するケーブルを買ってみました。

チャイナ製では唯一信頼を置いている、UGREENの変換ケーブルです。

仕事柄、RS-232C-USB変換ケーブル、割と使っています。業務用の測定機器、制御機器では、まだまだRS-232Cは現役です。古い機材も多いので、この手の変換ケーブルは重宝しますね。

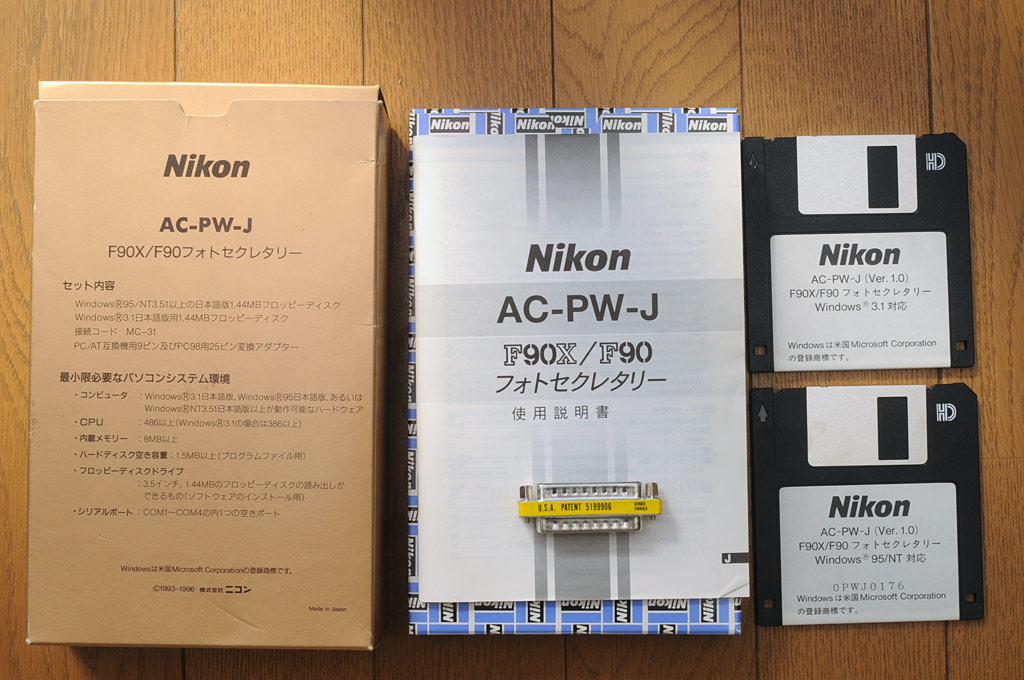

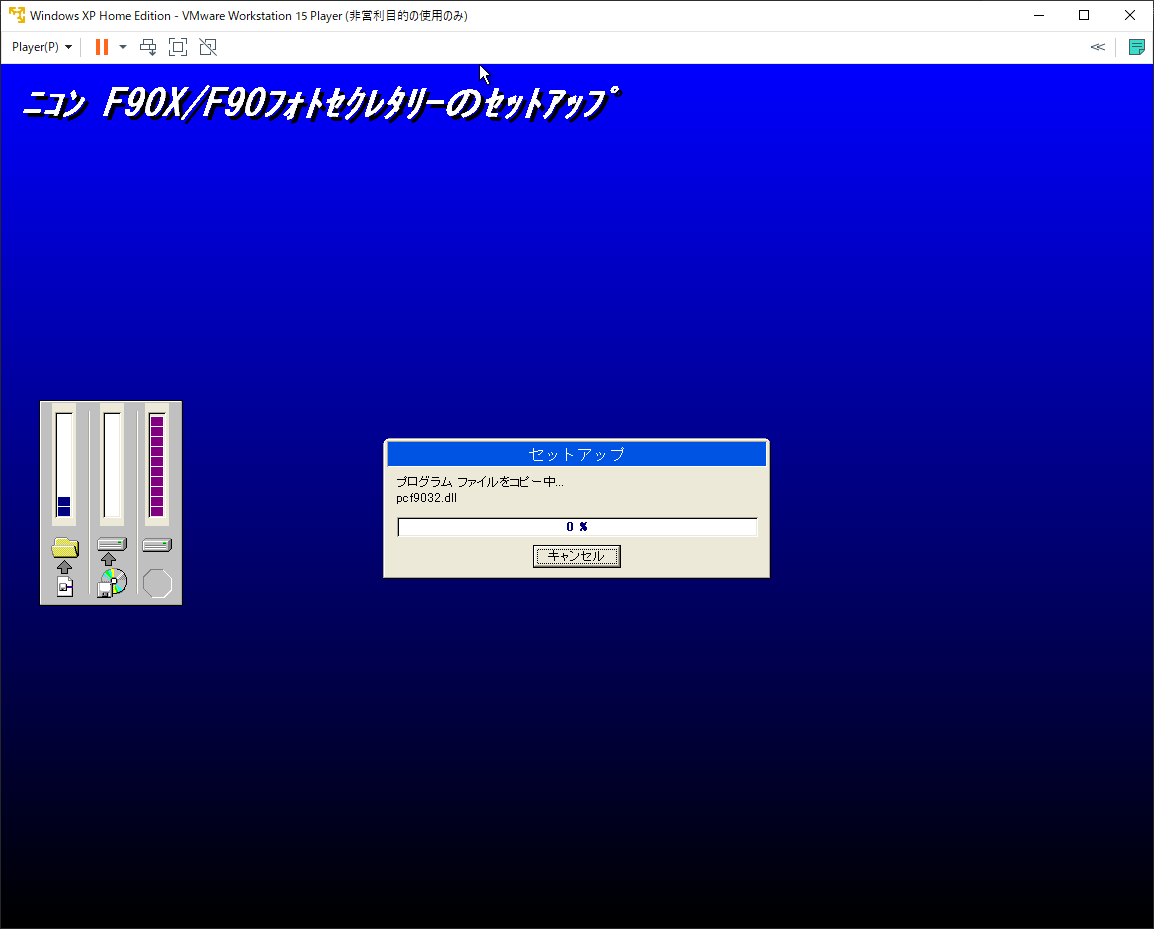

Nikon F90/F90X AC-PW-J Photosecuretaryを動かす

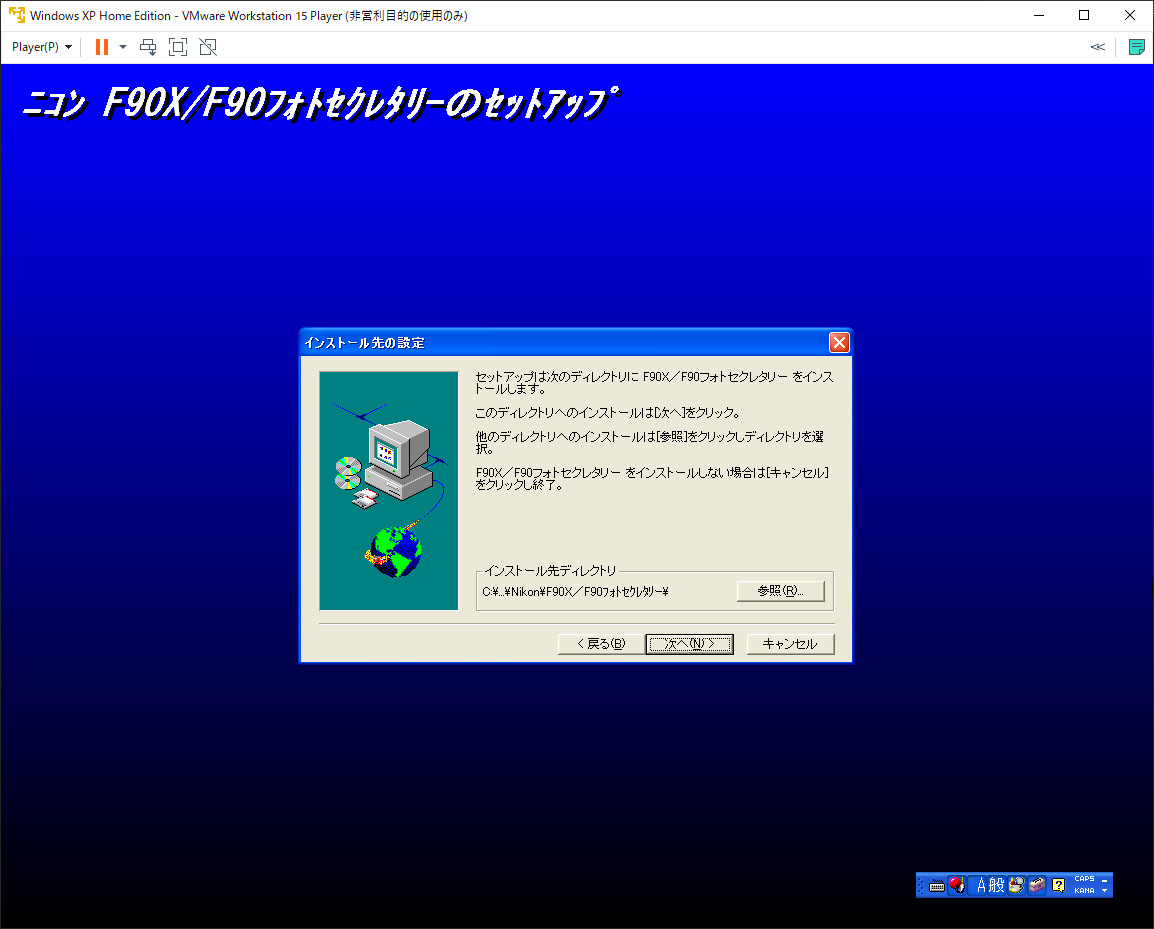

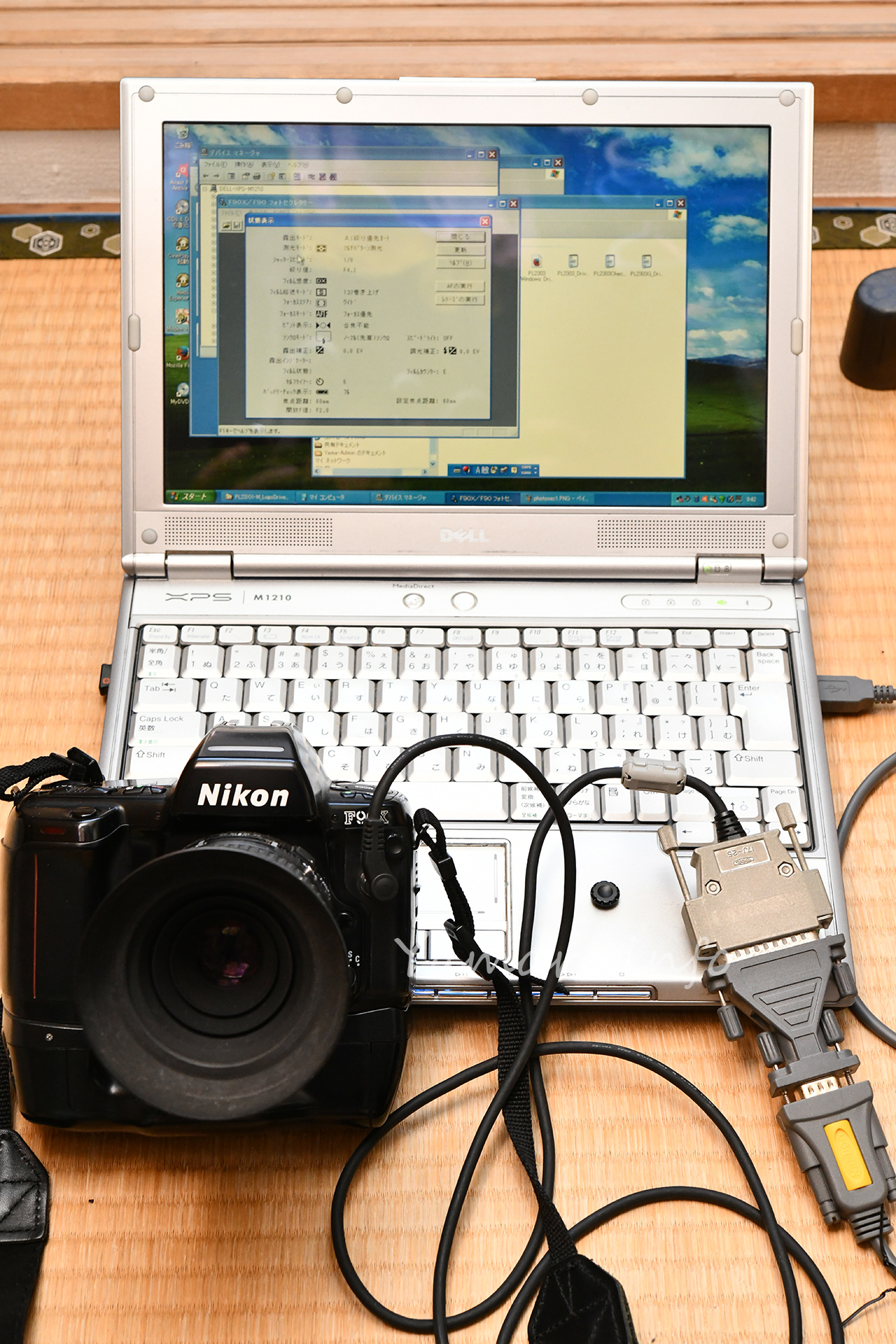

このために、というわけではないけど、Nikon F90/F90X AC-PW-J PhotosecuretaryはWindows XPまでしかネイティブにインストール出来ないため(そもそもWin3.1/95時代のソフト)、これまた古い15年前のDELLのノートPC、UbuntuからWindows XPに入れ直してみました。リカバリディスクなんてのも、今となっては懐かしいですね。

このPC、購入時のCeleron MからCore 2 Duo T7200にCPU改装、メモリは4GBまで積み、無線LANはintel 4965AGNに改装、SSD搭載により、Windows XP時代はサクサク動きました。さすがにUbuntuは重たかったので、XPに戻しましたが、動作は快適そのものです。

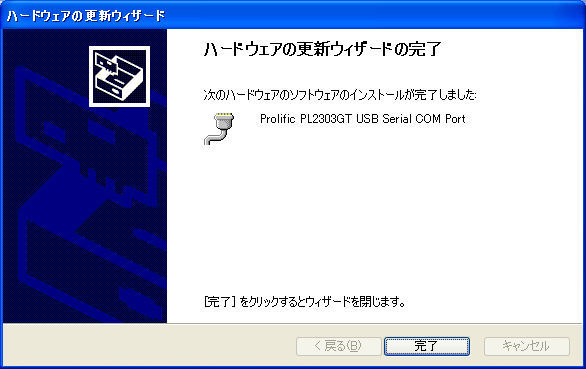

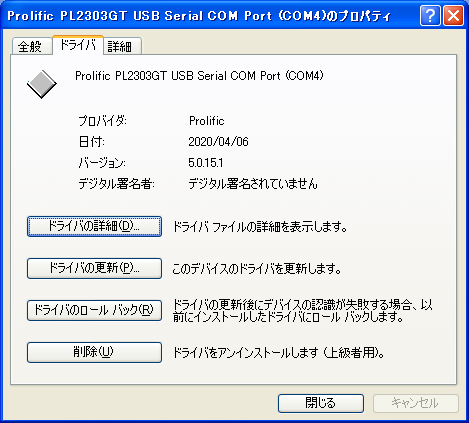

さて、このPCにRS-232C-USB変換ケーブルをつないでみました。Windows XPだと、さすがに自前でドライバはなかったようで、付属の8cmCD!からドライバをインストールして認識できました。

この変換ケーブル、Windows 2000以降に対応しています。古い制御機器のPCもまた古かったりするので、こうした古いOSに対応しているのは良いですね。

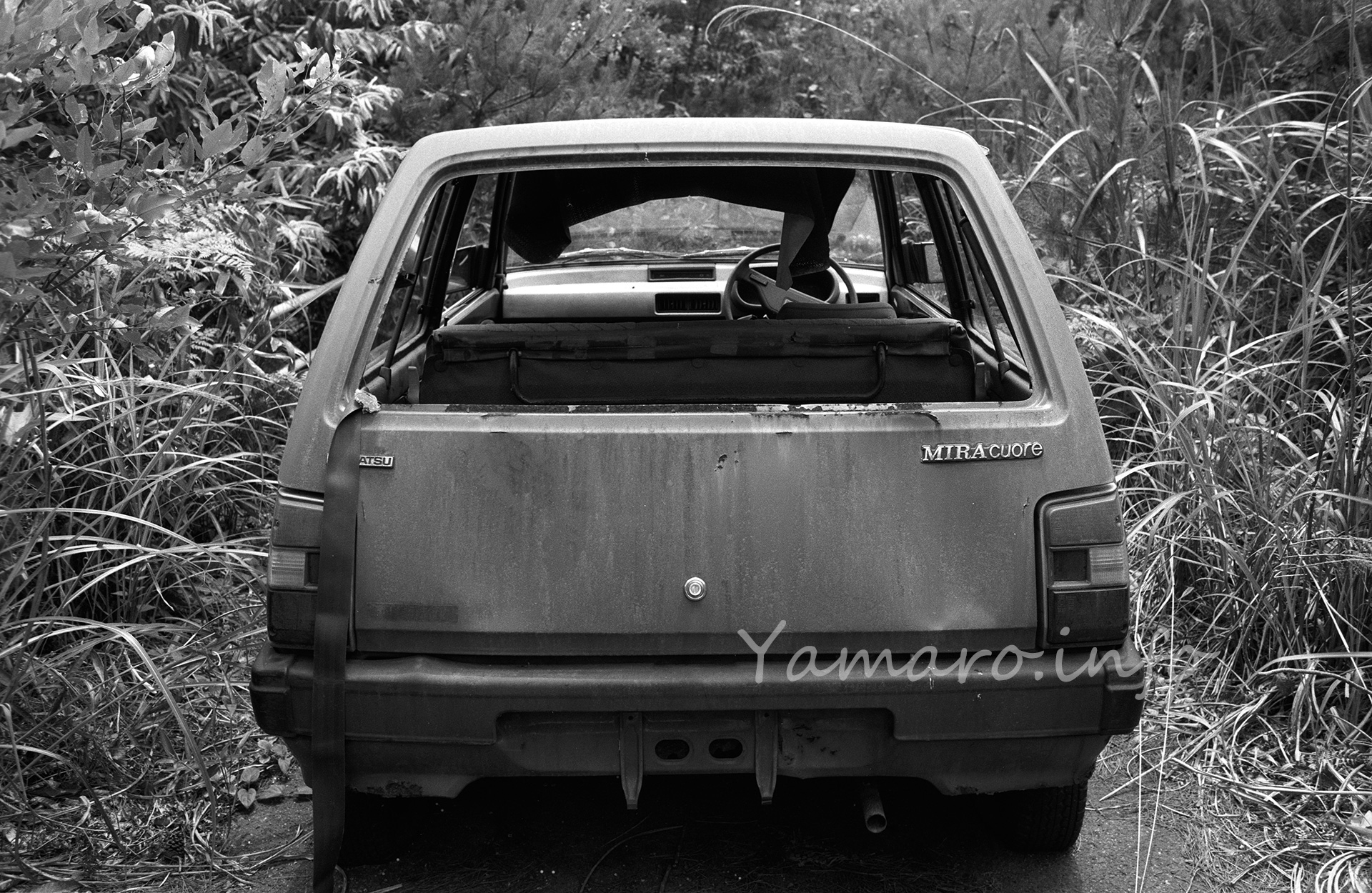

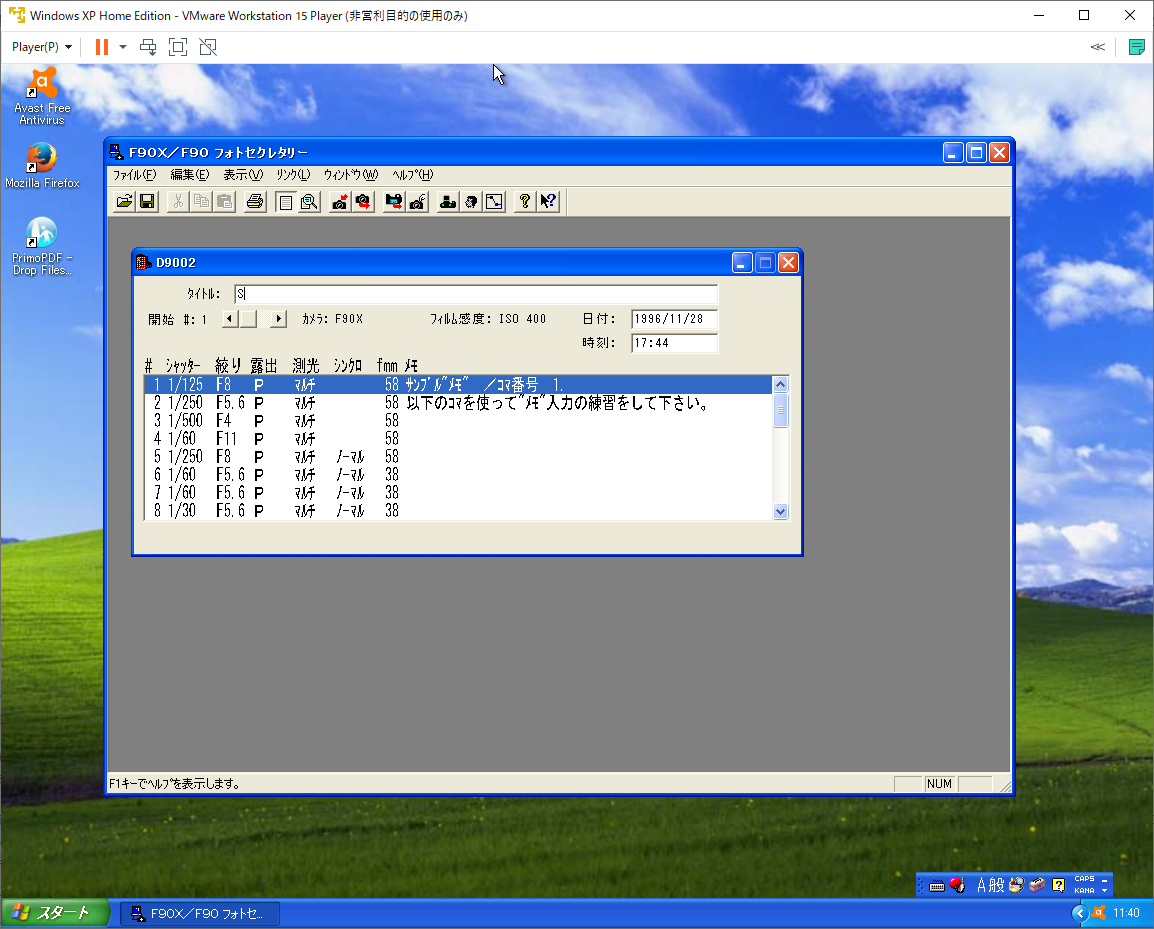

やっていることは20世紀末な感じですが、Nikon F90Xがパソコンで認識され、撮影データの取得やカスタム設定ができるようになりました。

このDELLのPC、古いのでもう引き取り手もいないでしょうから、Windows XP用として維持したいと思います。

こうした古い機器を動かすには、仮想OS上よりも使い勝手は良いですしね。

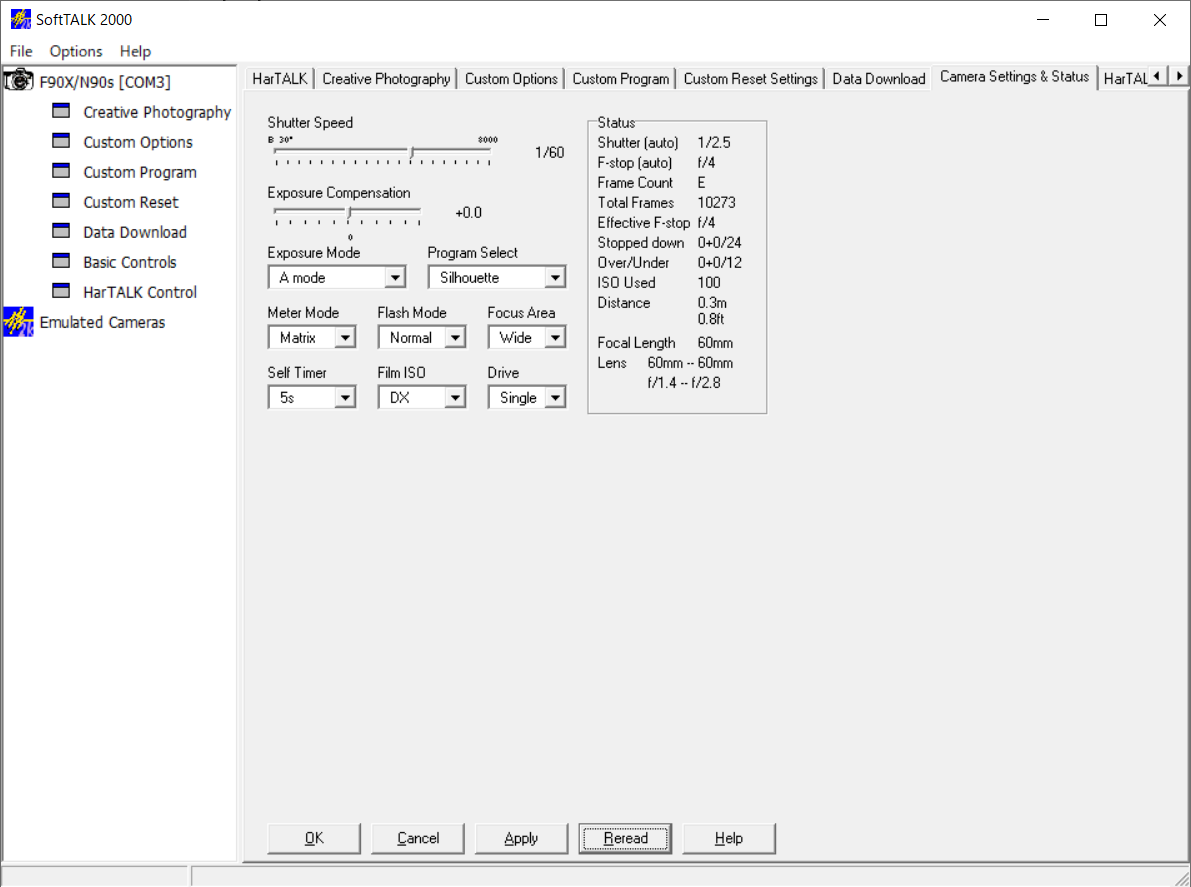

Win10上のSoftTALK2000でも動かす

Windows10の場合、付属のドライバディスクを使わずとも、RS-232C-USB変換ケーブルは、差し込むだけでドライバが自動インストールされて認識できました。この辺りは、Windows 7以降は扱いやすくなりましたね。

SoftTALK2000は、Nikonのシリアル通信対応のフィルムカメラ、F90/F90X/F5/F100と接続でき、かつてのNikonのPhotosecuretaryと同様、シリアル通信で撮影データやセッティングの管理、読み書きが可能です。昔はシェアウェアでしたが、現在は無償公開されています。これを使って、F90X友接続できることを確認しました。

英語版ソフトですが、それほど難しい英語はないですし、手持ちのF100にも対応できますし、Windows10環境なら、あえて古いNikon純正のPhotosecuretaryを使う必要もなさそうですね。

カメラの10ピン→RS-232Cケーブルさえ入手できれば(入手困難ですが)、このソフトを使うのが一番ですね。