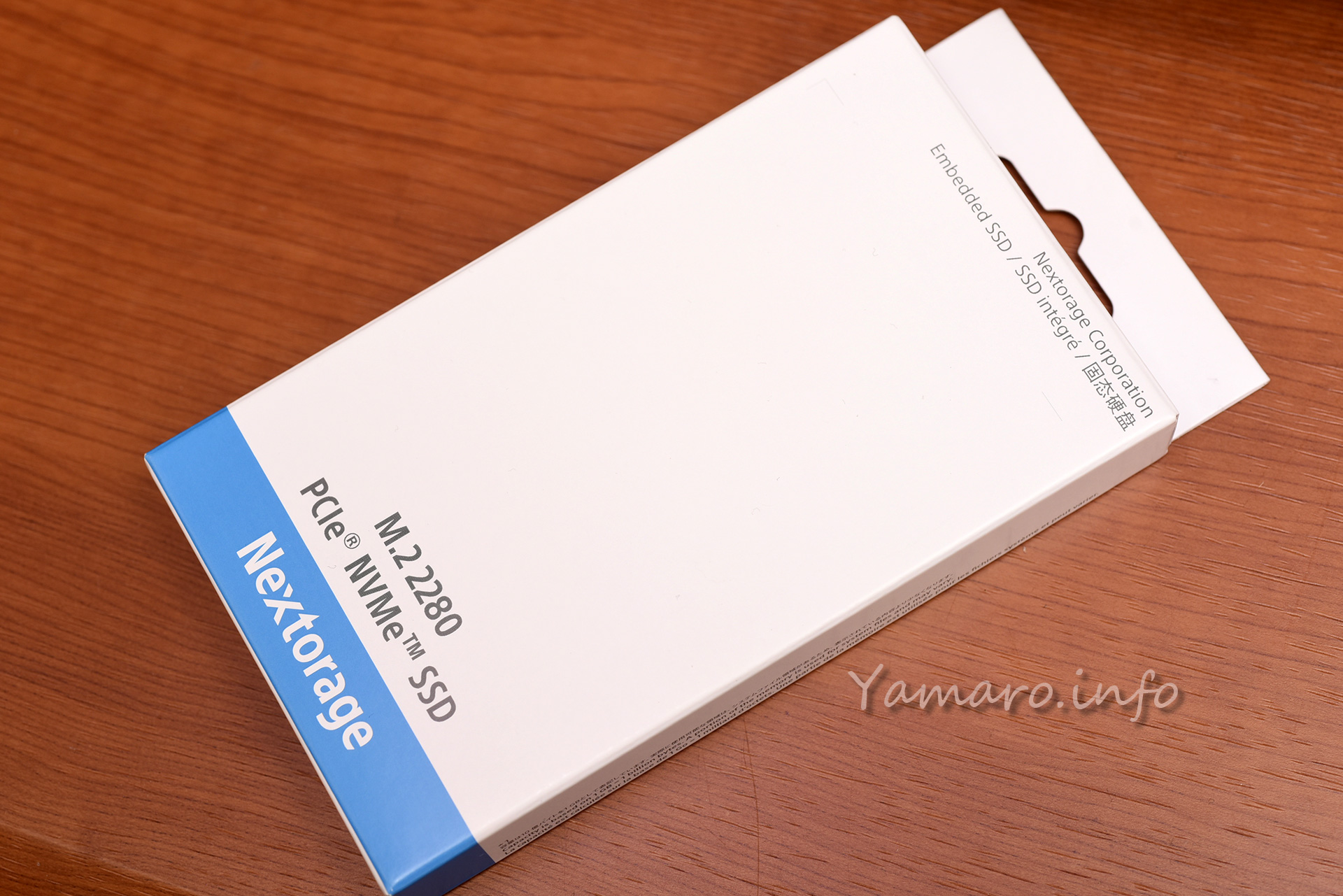

Amazonのブラックフライデーで割引になっていたので、KIOXIA EXCERIA PRO 2TBのM.2 SSDを買ってみました。

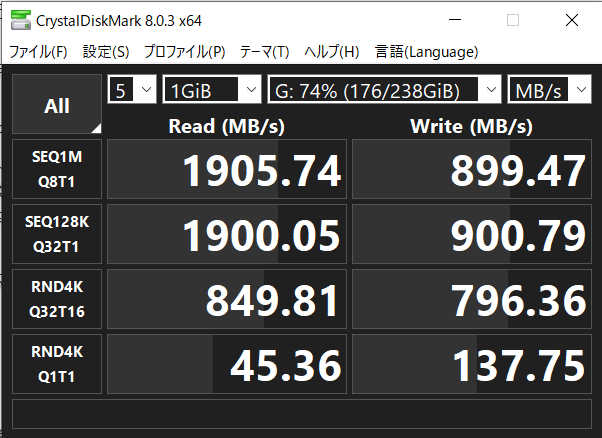

今メインのSSDは、ADATA XPG GAMMIX S70 BLADEの1TBで、読み書き速度のスペックとしては、むしろこちらのほうが今回買ったEXCERIA PROよりわずかに速いのですが、Lightroomのカタログファイル置き場&動画編集用のサブのSSDが7年前に購入した古いPlextorの256GBしかないので、さすがに動画編集で容量不足というのもありました。今回はむしろサブSSDの更新のためですね。

それにしても、2年半経過して、2TBのSSDも半額になりましたね。

OS起動用としては1TBで不足はないのですが、動画編集の一時ファイル置き場としても考えると、SSDは容量が大きいに越したことはないです。

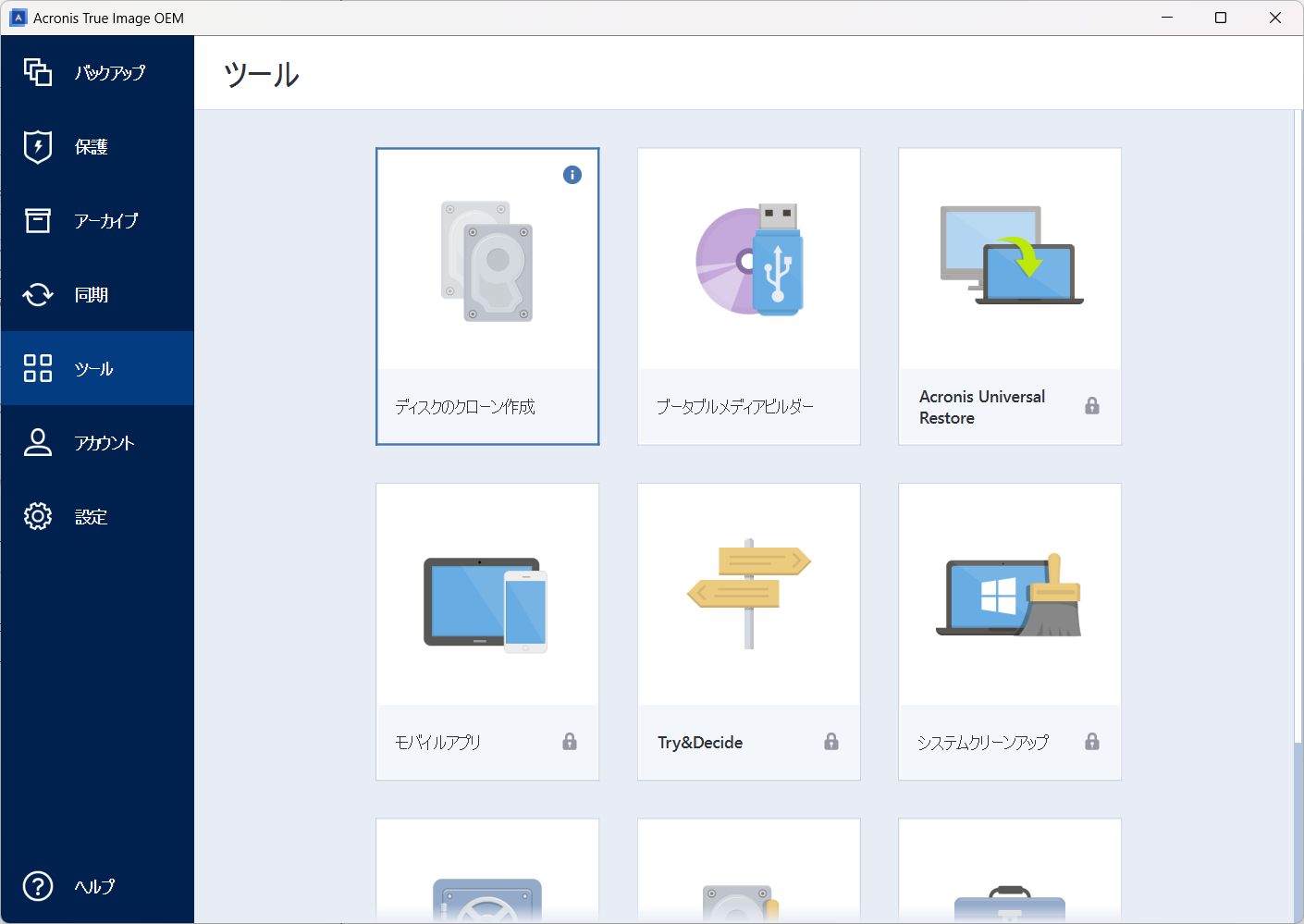

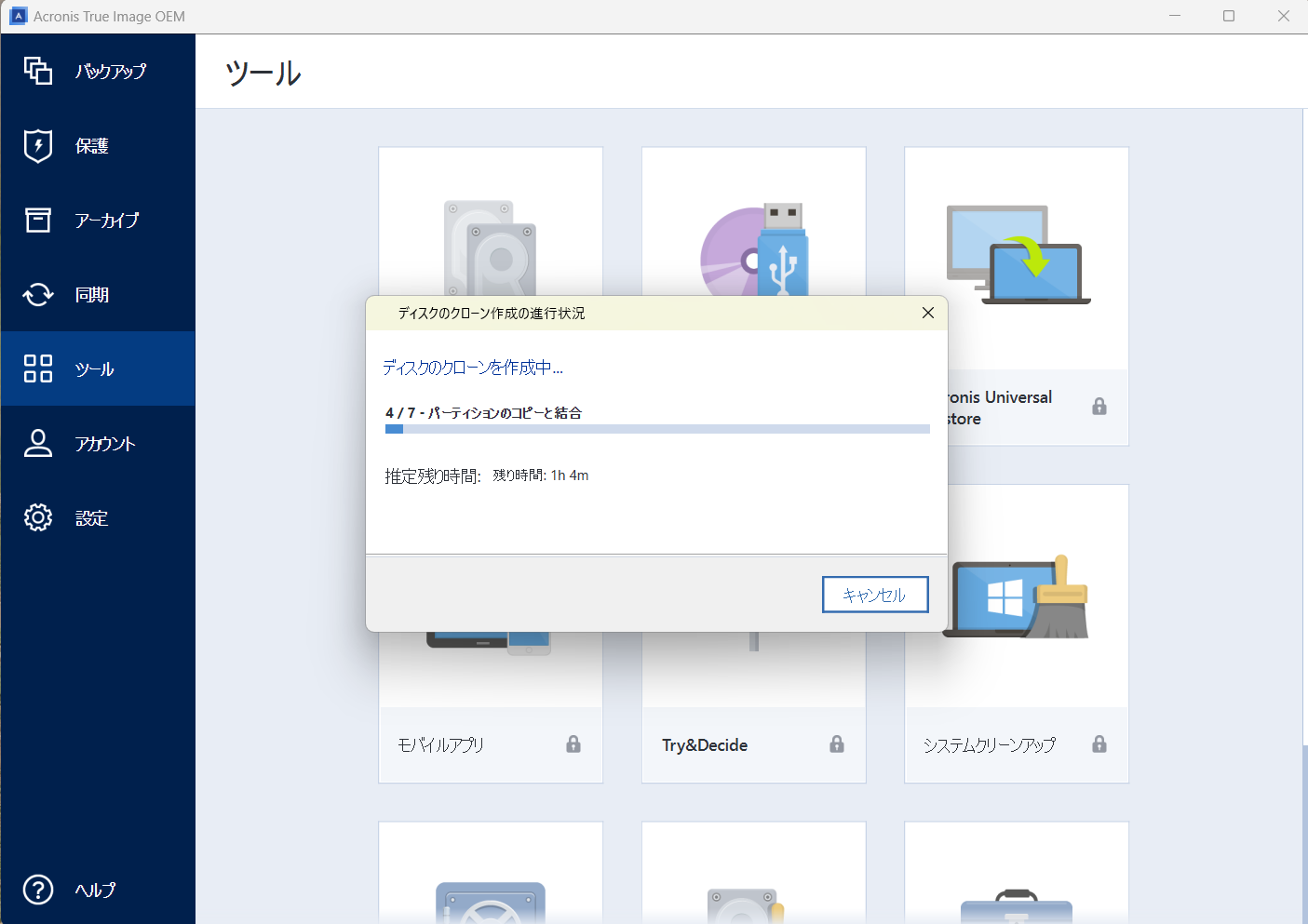

まずはSSDのクローンを作成します。

AOEI Backupなど色々フリーでクローンを作成できるソフトはありますが、今回はKIOXIAに付属のAcronis True Image OEMというソフトを使ってみました。最近はSSDを買うと、クローン作製ソフトが付属することも多くなってきましたね。

クローンをとって、SSDを入替します。

ところが、このAcronis True Image OEMというソフト、やたらと重く、解析中になるとPCが重くなって何もできない。何かおかしい。どんなゴリゴリの動画編集していてもこんなに重くはならない、というくらい重くなります。

何かおかしいと感じつつ、バックアップが始まるとその重たさは解消。

ただ、バックアップが終わってSSDを入れ替えた後起動すると…

「ディスクのエラーを確認しています」の表示が出て、自動修復がが始まりました。これが一晩放置してなお終わらず。

仕方ないのでリセットさせたところ、そこからSSDがファイルを読みにいかなくなりました。

BIOS上で認識されてはいるのですが、読み書きができない。

SSD取り出して、M.2 SSDケース経由でノートPCに接続した所、接続した段階でデータを読めないし、PCが重たくなって再起動も出来なくなりました。

どうやらSSDに重度の障害があるようです。

ってことでこのSSDは初期不良と判断し、返品となりました…。

届いた次の日に返品…。でも以前よりAmazonの返品が楽になっていてよかった。

ということで仕切り直し。同じSSDを再購入。

今度は別のフリーのクローンソフトを使ってみましたが、今度は起動時にブルースクリーンに。もう埒が明かないので、結局Windows11 のクリーンインストールにしました。

最近はクリーンインストールしても、Microsoftアカウントが自動で環境のバックアップを取っているようで、何のソフトが入っていたかもちゃんとスタートメニューに残るんですね。Microsoft Store経由で入れたアプリは、自動インストールもしてくれます。

どうせならクリーンインストールのほうが、後々のトラブルも出にくくて良いですしね。

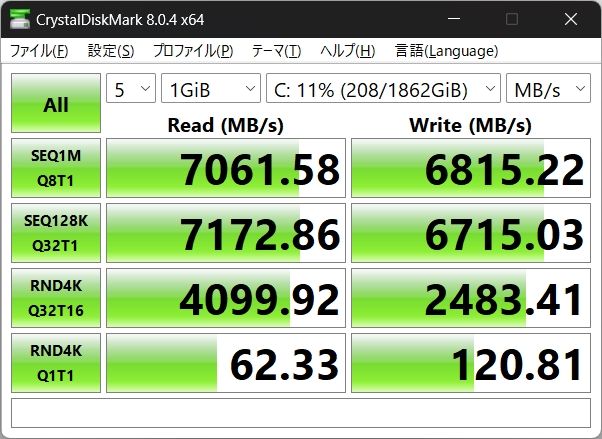

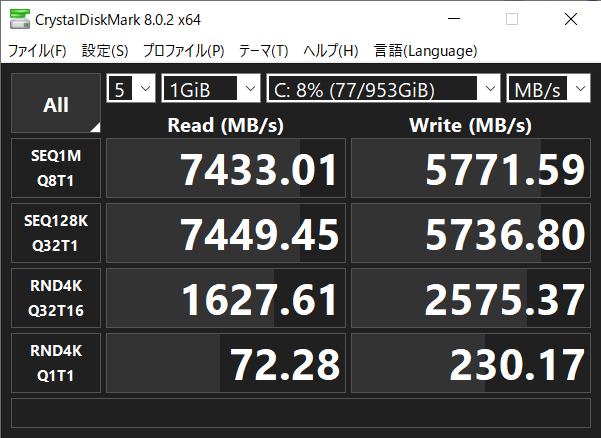

ベンチマーク

さて恒例のベンチマーク。もう十分速いのはわかっていますけどね。

SSD,ちゃんとカタログスペック通りの速度が出るのが素晴らしい。

KIOXIAはADATAのXPGより読み込みはわずかに遅いですが、書き込みやランダムアクセスはむしろ速いですね。最も実際の体感ではほとんどわからないでしょうねどね

さて、クリーンインストールなので、必要なソフトのインストールと環境構築、これからです。とはいえ、今今すぐ使うソフトがサクッと入れられるのは、大昔から自作PCを組んではインストールをやっている身としては、とても楽。

メインPCも導入から2年半経過しましたが、スペックは全く持って不足なく、気になるとしたらグラボを更新したいですね。

今はCPUよりGPU性能が重要になってきているので、現在のRTX3060から更新するとしたら、RTX4070あたりかな?

LightroomとDavinci Resolve両方立ち上げていることが多いせいか、割とVRAMは使っているようで、RTX3060がVRAM 12GBであることから、それは落としたくないなとは思っています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/371fedf6.c5e21197.371fedf7.7da7d8e5/?me_id=1234375&item_id=10012807&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffukutaya%2Fcabinet%2Ffukutaya%2Fsake2%2Fzaku-hiya23-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9df98f.4d52fba4.1c9df990.fc47bc2c/?me_id=1270903&item_id=10983406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000204%2F4960759023124_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9df98f.4d52fba4.1c9df990.fc47bc2c/?me_id=1270903&item_id=11274946&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000542%2F4960759907004_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)