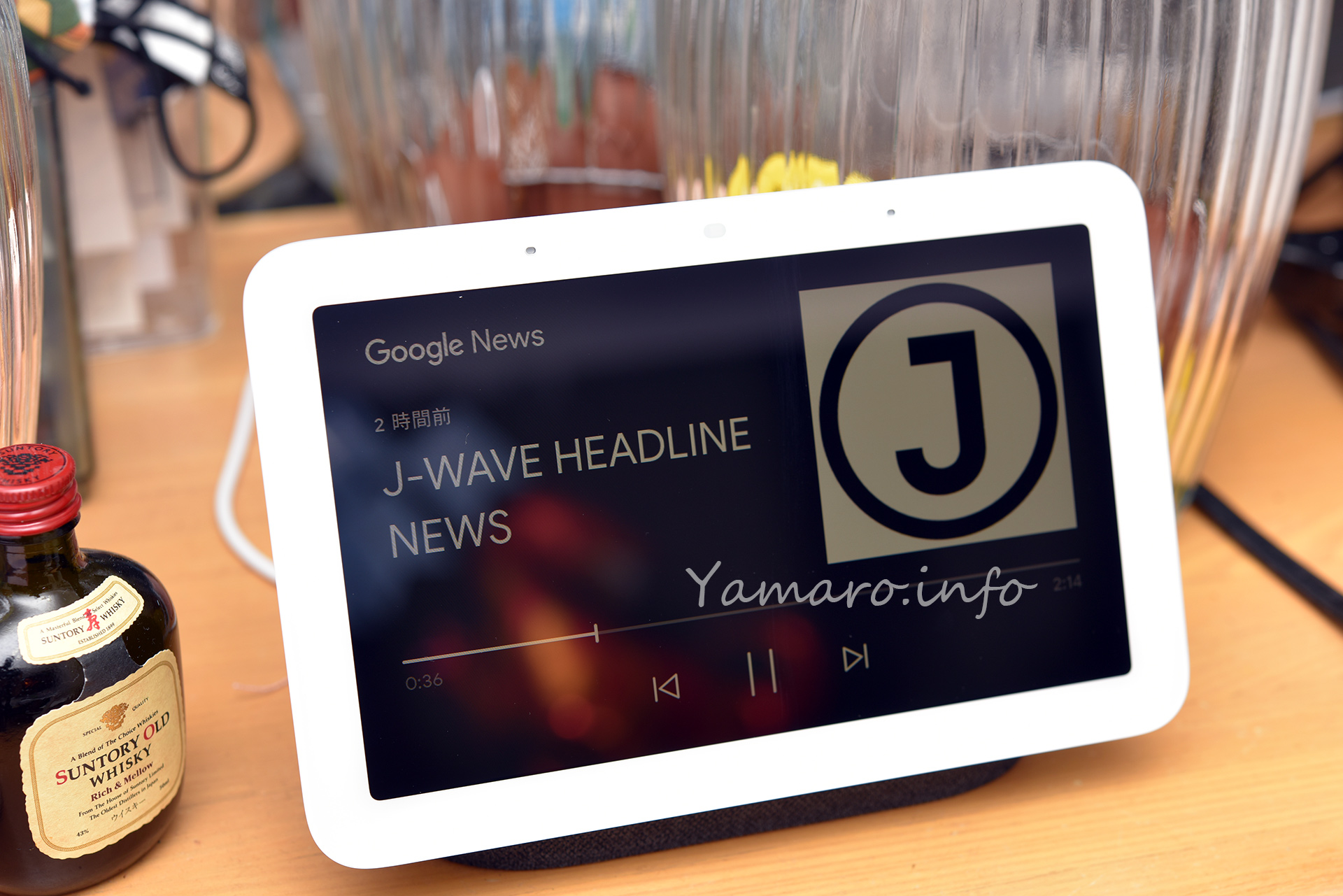

サイボクの森 で子どもたちを遊ばせつつ、Z 9にFTZ IIを使って、レンズをとっかえひっかえしていろいろ試してみるシリーズ。

こちらはデジタルでは初めて使った、NIKKOR-S Auto 35mm F2.8です。

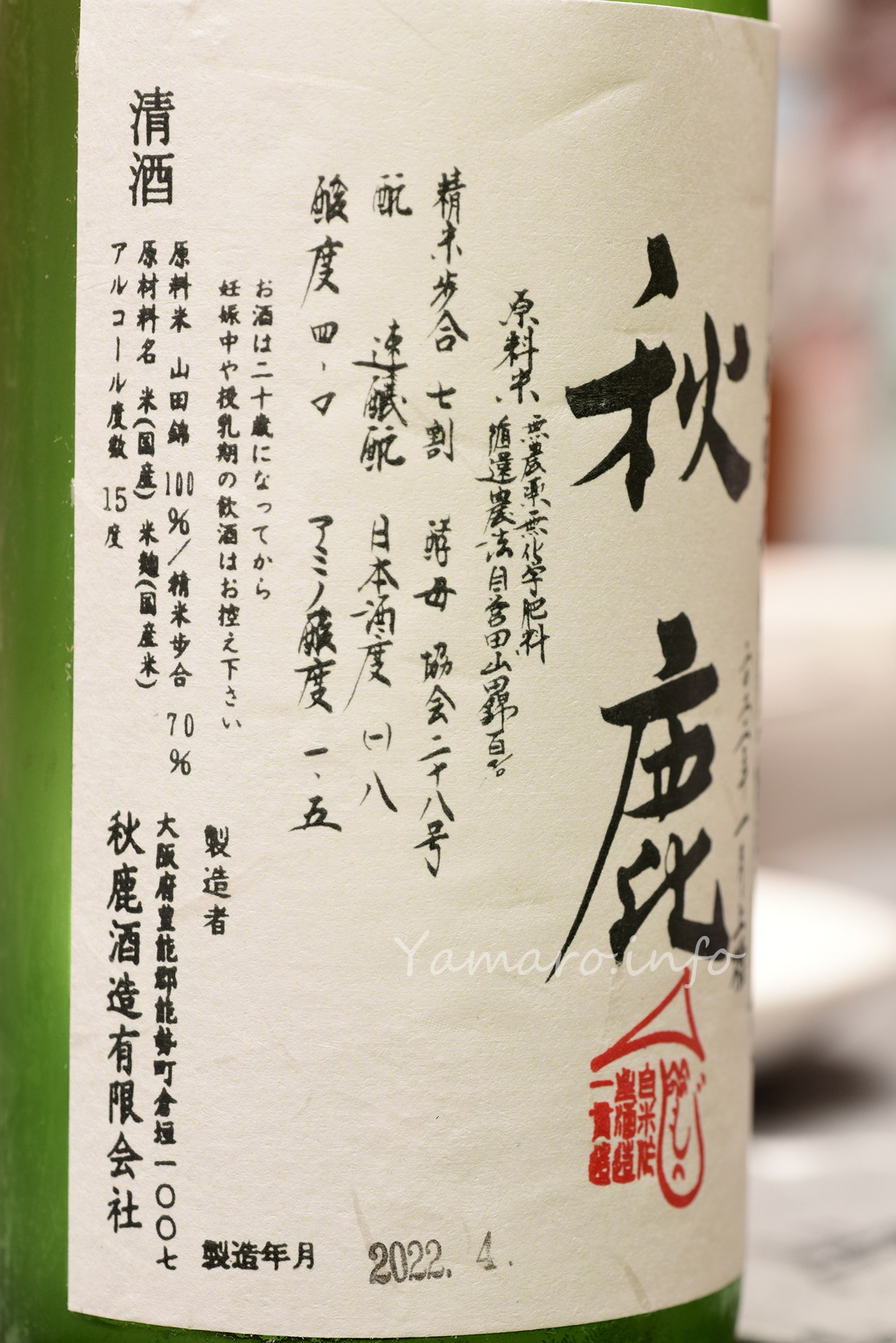

Nikon Z 9 + FTZ II + NIKKOR-S Auto 35mm F2.8(後期型)

このレンズは、うちの親父がNikon Photomic FTNとともに購入したレンズです。それを奪ってきたので(笑)自分がツーオーナということになります。それほど明るくないレンズ故に、軽量ですね。

数年前に、Photomic FTNとともにNikonでオーバーホールを実施しましたので、ヘリコイドも滑らかに動きます。光学系もきれいな状態です。

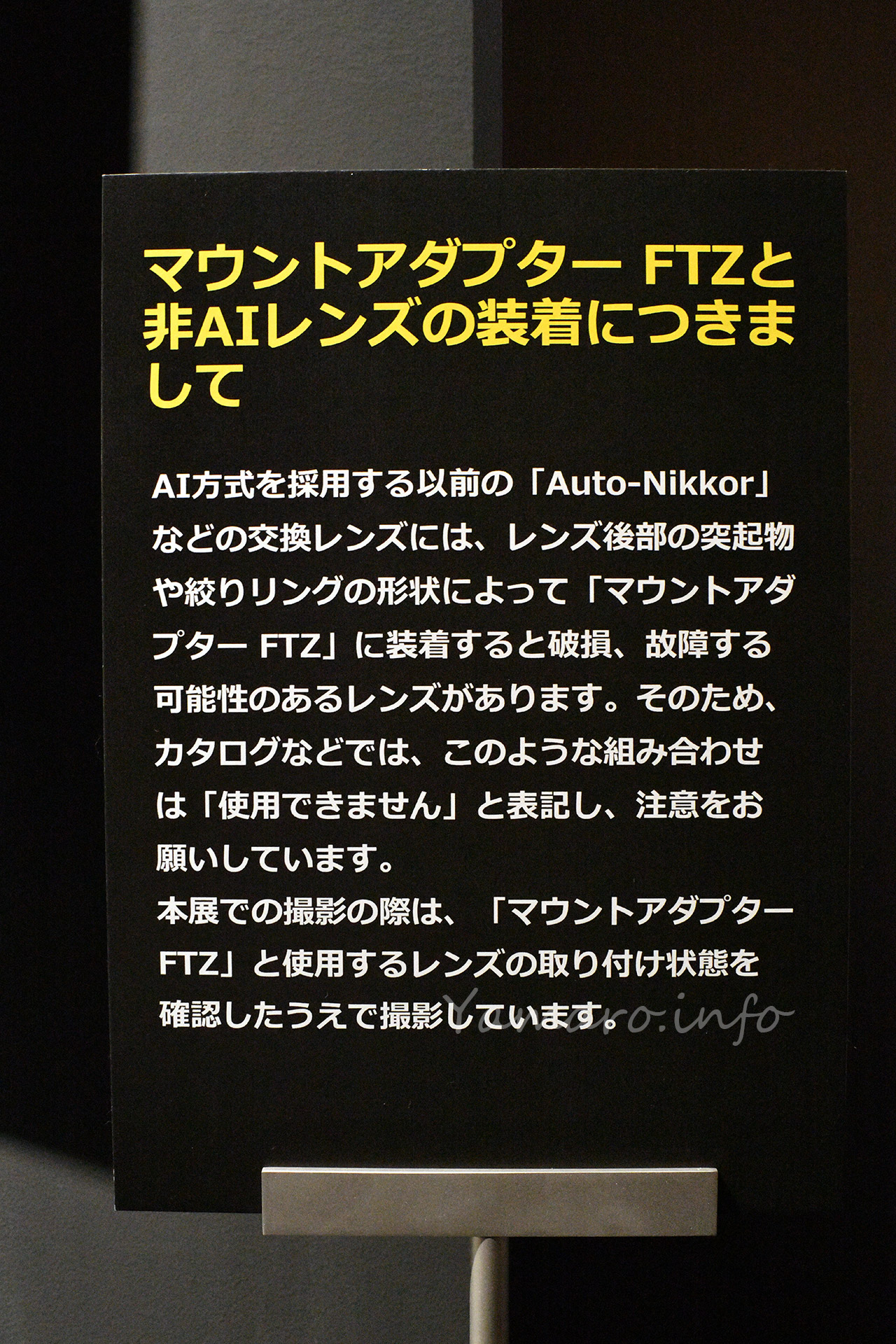

AI化以前のオートニッコール世代のレンズで、これまでのNikonデジタル一眼レフでは、絞りリングの機械連動であるAIガイド(人工知能のAIではなく、開放f値自動補正方式 A utomatic Maximum Aperture I ndexing 方式のAI)が干渉するため(一部AI非対応ボディを除く)、これまで手持ちのボディで取付は出来ませんでした。Nikon Df を買うのも…ねぇ…と言う感じでしたが、Zマウント用のマウントアダプタが全てを解決しました(笑FTZ もFTZ II も、AIガイドがないため、非公式ながら、オートニッコール世代のレンズの取り付けが可能です 。

つまり、オートニッコール世代のレンズは、物によっては干渉などがあり、破損の可能性もあるため、メーカーとしては一律「使用できません」としているが、自己責任で取付確認して使用は可能、ということです。オートニッコール世代は、マウント径など一部ごく僅かに寸法が違うようなので、注意が必要です。

ということで、Z 9で晴れてデジタルデビューです。

f2.8 f4 f5.6 f8 f11 Nikon Z 9 + FTZ II + NIKKOR-S Auto 35mm F2.8(後期型)

おお、同じ35mmでも、Fマウント最新のAF-S NIKKOR 35mm f/1.8G EDと半世紀以上設計年次が異なるので、これだけ写りが違うんですね。

Nikon Z 9 + FTZ II + NIKKOR-S Auto 35mm F2.8(後期型)

コマ収差の影響で、少しグルグルボケっぽい感じもありますが、それほど目立つ感じはないですね。近接では球面収差の影響もあり、開放だとわずかにふんわりとしたベールがかかるけど、中心は解像力はあれど柔らかい描写で、ポートレートにも良い感じですね。

この時代の明るくない単焦点は、流石に無理のない設計で、描写も安定していますね。それでも最新のレンズと比べると、どこかレトロな写りになるのは、様々な残存収差の影響なんでしょうね。

意図せず写ってしまった太陽、フレアとゴーストが派手に出ています

逆光耐性は時代を感じさせますね。今どきのレンズのように、逆光だろうがヌケの良い描写、とはなりません。フィルムとデジタルの違いももちろんありますが、たまたまシャッターボタンに触れて写ってしまったこの空の写真、フレアとゴーストが多く出ています。でもこのモノコーティングの時代は、これが当たり前でした。

ということで、デジタルでもわりと良い感じに使えるNIKKOR-S Auto 35mm F2.8、このレンズの描写もなかなか捨てがたいものがありますね。