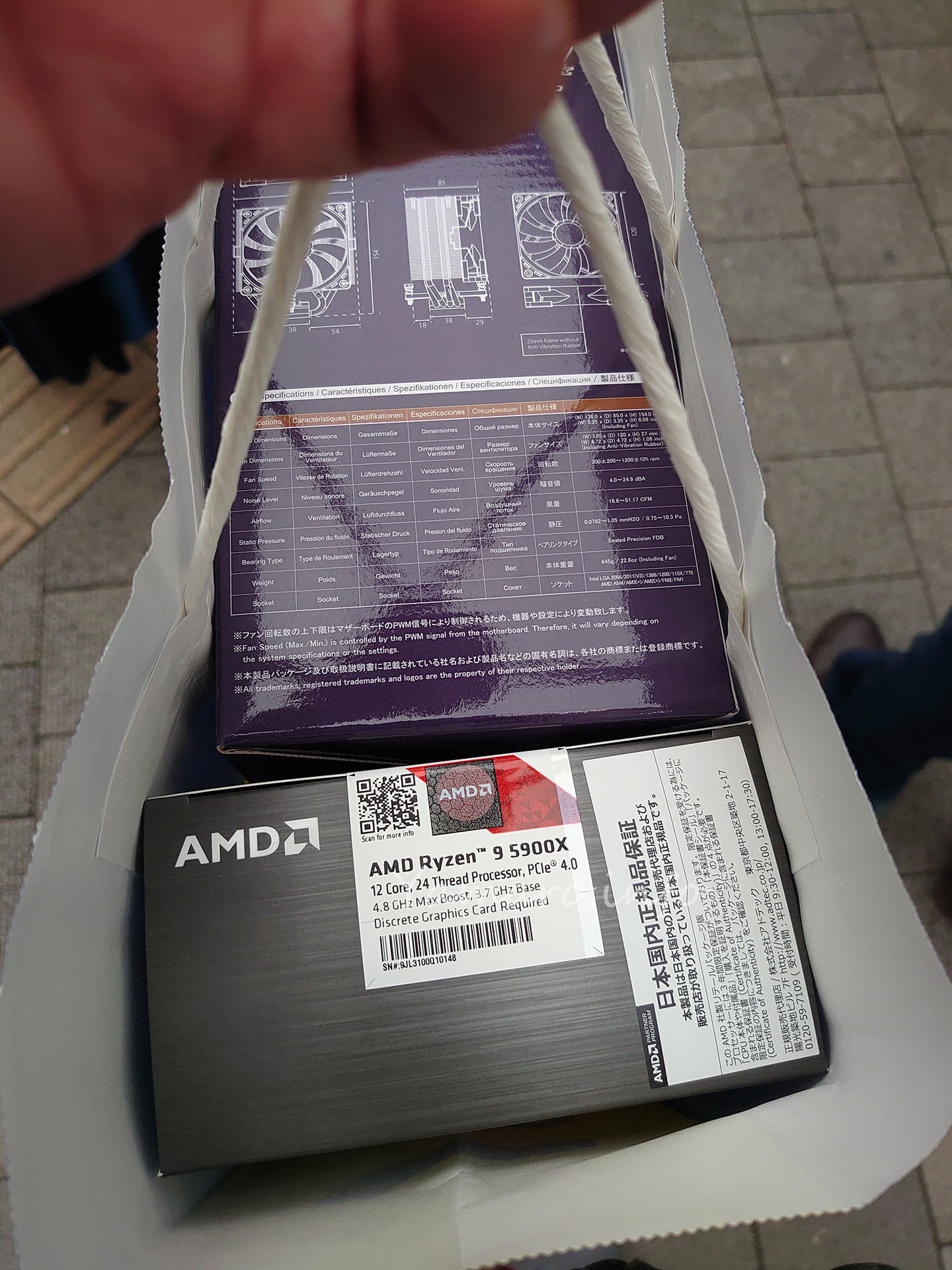

先日買い換えたPC、SSD不具合が原因でしたが、結果的にSSDも買い替えとなったので、この部分についても大幅アップグレードとなりました。

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 、TLC NANDのSSDです。

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB 今回、ヒートシンクはマザボのを使用しましたが、マザボによってはヒートシンクがないものもあるため、このSSDは取り外し可のヒートシンクも着いています。

スペックとしては以下のとおりです。

フォームファクター:M.2 type2280(22×80) PCIe インターフェイス:PCI-Express Gen4.0 X4 NVMe (NVM Express) NVMe 1.4 キャッシュ:DRAM搭載、SLCキャッシュ フラッシュタイプ:3D TLC NAND シーケンシャルリード:最大 7400MB/sec ランダムリード:最大 350000IOPS シーケンシャルライト:最大 5500MB/sec ランダムライト:最大 720000IOPS MTBF:200万時間 今回、マザボがPCIexpress4.0対応となったので、SSDもPCIe4.0のものを買ってみました。M.2 SSDはまだまだGen3.0世代も多く、Gen4.0はまだ高価な部類ですが、今回買ったADATAの製品は、その中では最速性能ながら、程々に安いです。

PCIe Gen4.0対応なので、Gen3.0の読み取りリミット3400MB/sec付近を大幅に超える、公称7400MB/secを謳っています。倍以上の速さです。

書き込みセルは、TLC NANDを採用しています。TLCはトリプルレベルセル(Triple Level Cell = 3bit MLC)を採用しています。

SSDは、SLC, MLC, TLC, QLC…といった具合に、1つのセルに何ビット書き込めるかで種類分けされています。

SLCは最も信頼性が高く、高耐久で書き込み速度も速いのですが、もはや業務用くらいしか残っていません。

MLCは次いで高信頼性、高速書き込みを実現していて、M.2 SSD初期のものはMLC採用のものが多かったですが、最近はハイエンド製品にしか使われなくなりました。Plextor PX-256M8PeGN が東芝製のMLC NANDを採用しています。

TLCは今一番市販SSDで多く使われていて、読み込み速度だけなら、MLCなどに引けを取りませんが、書き込み速度はキャッシュの使用状況でSLCやMLCより低下しやすいようです。

QLCは安価で、読み込み速度は物によってはそこそこ速いですが、信頼性が低いのが難点です。実は、今回クラッシュしたCFDのSSD(CSSD-M2M1TEG1VNE) がまさにQLCを採用していました。購入当時から不穏な動きをしていた ようです。やはり信頼性は低いようで、安価だからと安易に手を出しべきではなかったですね。

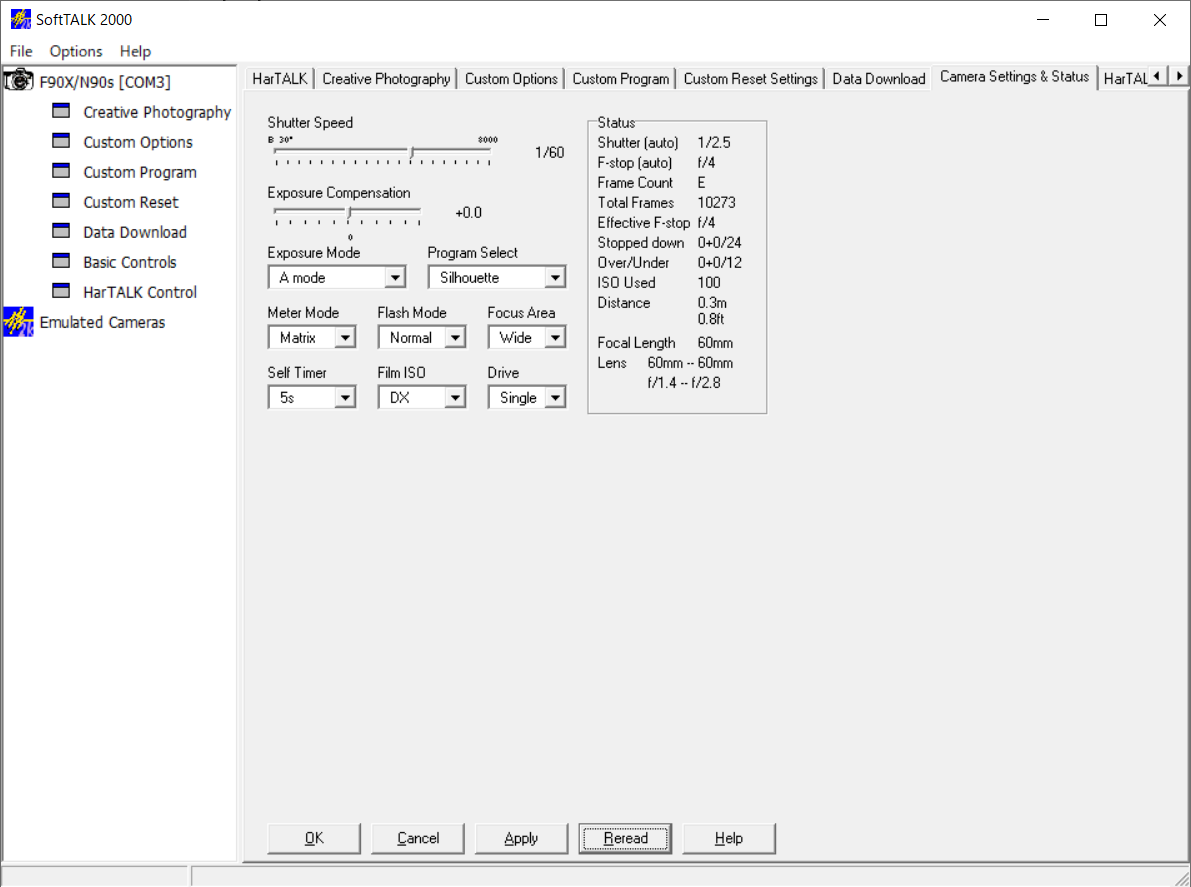

ベンチマーク

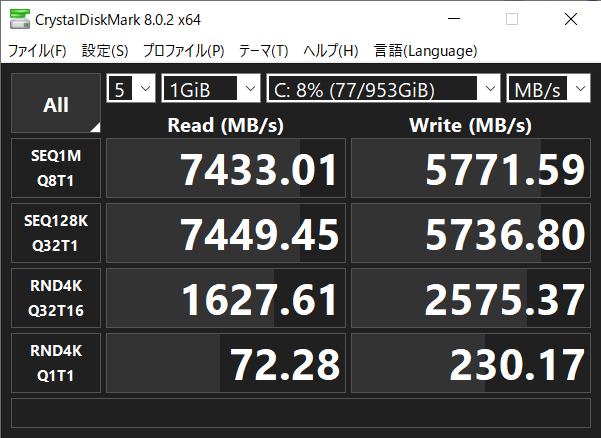

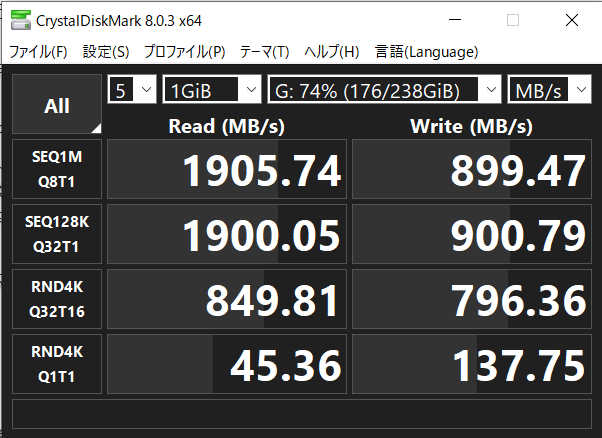

早速、ClystalDiskMarkでベンチマークを取ってみました。参考に、古い5年前のPlextorとも比較してみましょう。

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE (AGAMMIXS70B-1T-CS) Plextor PX-256M8PeGN 最新SSDと5年前のM.2 SSDの比較 その差は歴然です。やはりPCIe4.0を生かしたSSDは違いますね。毎秒7TB以上の読み込みができるのだから、すごいです。もうこれをデジカメに入れちゃえばいいんじゃないかと。

流石に5年前のPlextorのSSDは、MLCとはいえ3世代ほど古く、特に書き込み速度は900MB/secしかありません。余っているので、デジカメデータの一時バックアップと編集用ドライブとして使っていますが、どのくらい持つかは気になるので、しばらくこのまま使う予定です。

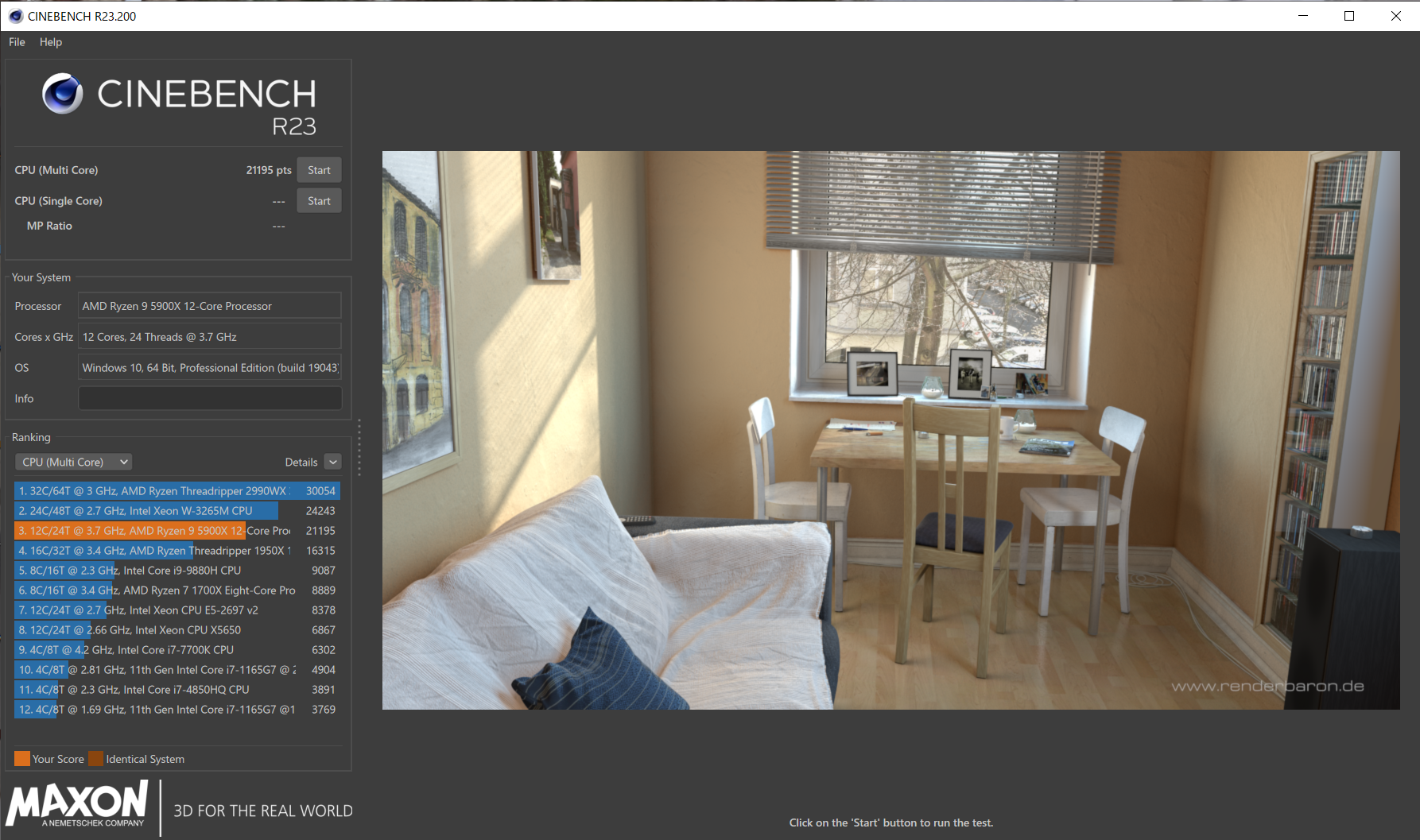

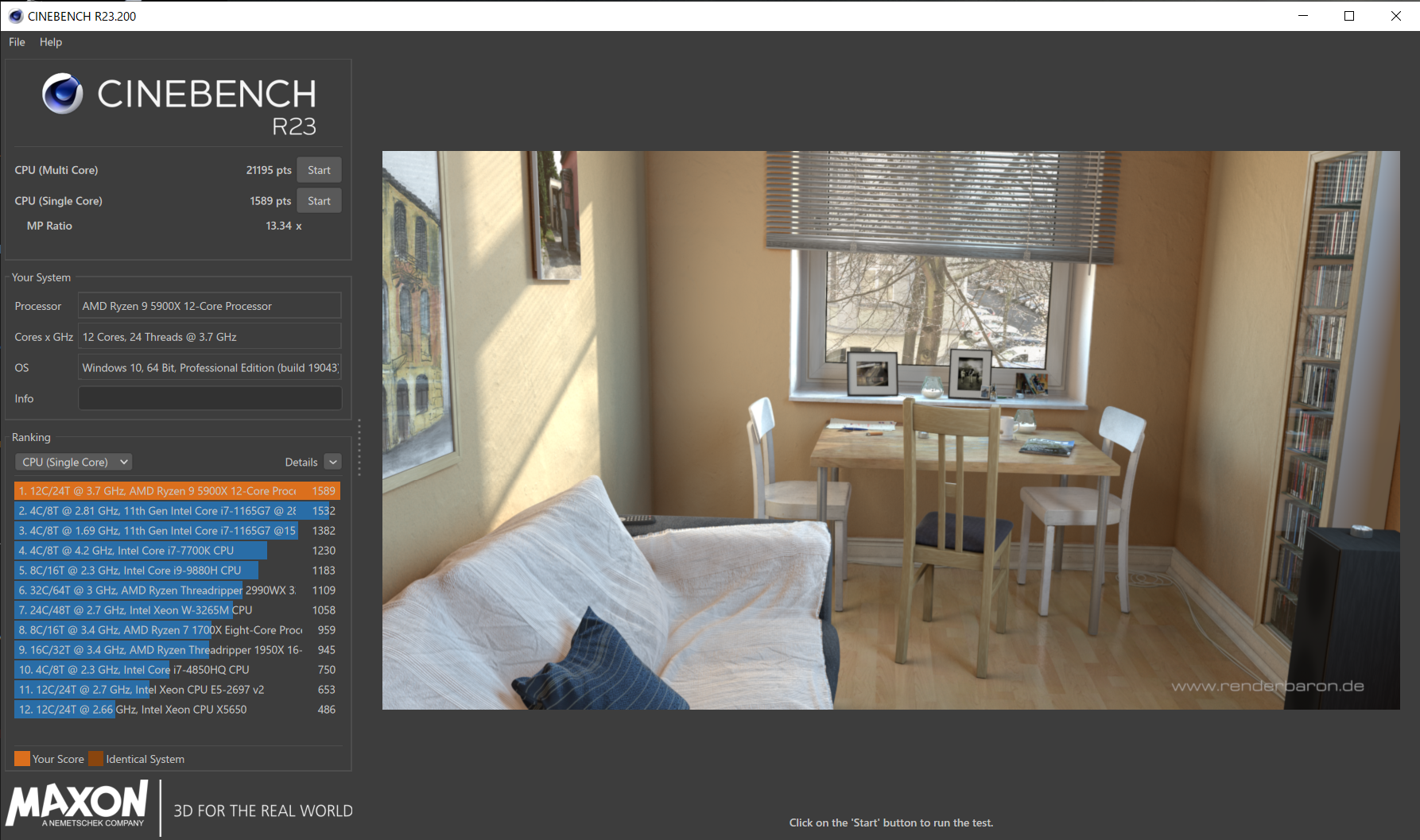

それにしても、ベンチマークを取らなくとも、PCの体感速度は良くなりました。もちろん、CPUをRyzen 9 5900Xにしたのも大きいですが、OSドライブの読み書きの速さも貢献していると思います。

QLC NANDのSSDが1年でクラッシュしてしまいましたが、バランスの取れた、そしてSSD登場から年数も経って、ある程度造り手側もこなれてきているので、今回のTLC NANDのSSDがどのくらい持つかが気になるところです。

やっぱりデータ保存の信頼性で言うと、複数のHDDに分散するのが良さそうですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a21214.0e714975.20a21215.b49444c6/?me_id=1213768&item_id=10278502&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F767000%2Fm4s1p767801-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a21214.0e714975.20a21215.b49444c6/?me_id=1213768&item_id=10281381&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F775000%2Fm4s1p775761-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a212a3.828d0dd3.20a212a4.a019754d/?me_id=1210933&item_id=12863967&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc3084%2F1542135.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac2c722.9c83c96f.1ac2c723.c6be2661/?me_id=1269553&item_id=11696388&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F3021%2F00000003814811_a01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a212a3.828d0dd3.20a212a4.a019754d/?me_id=1210933&item_id=12912038&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc3287%2F1643724.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)