少し暑さが緩み、台風が来るようになって、雨がちな天気も増えてきましたが、晴れ間とタイミングを見つけて、仕事前と帰りに撮影している、写研の埼玉工場解体の様子。

第二工場も解体が進む

第二工場も解体が進む第二工場も随分解体が進みました。

※これまで、第二工場と書いたり、第2ビルと書いたりしていましたが、調べると第二ビルと表記しているサイトが多いことから、今後は第二工場に表記統一します。

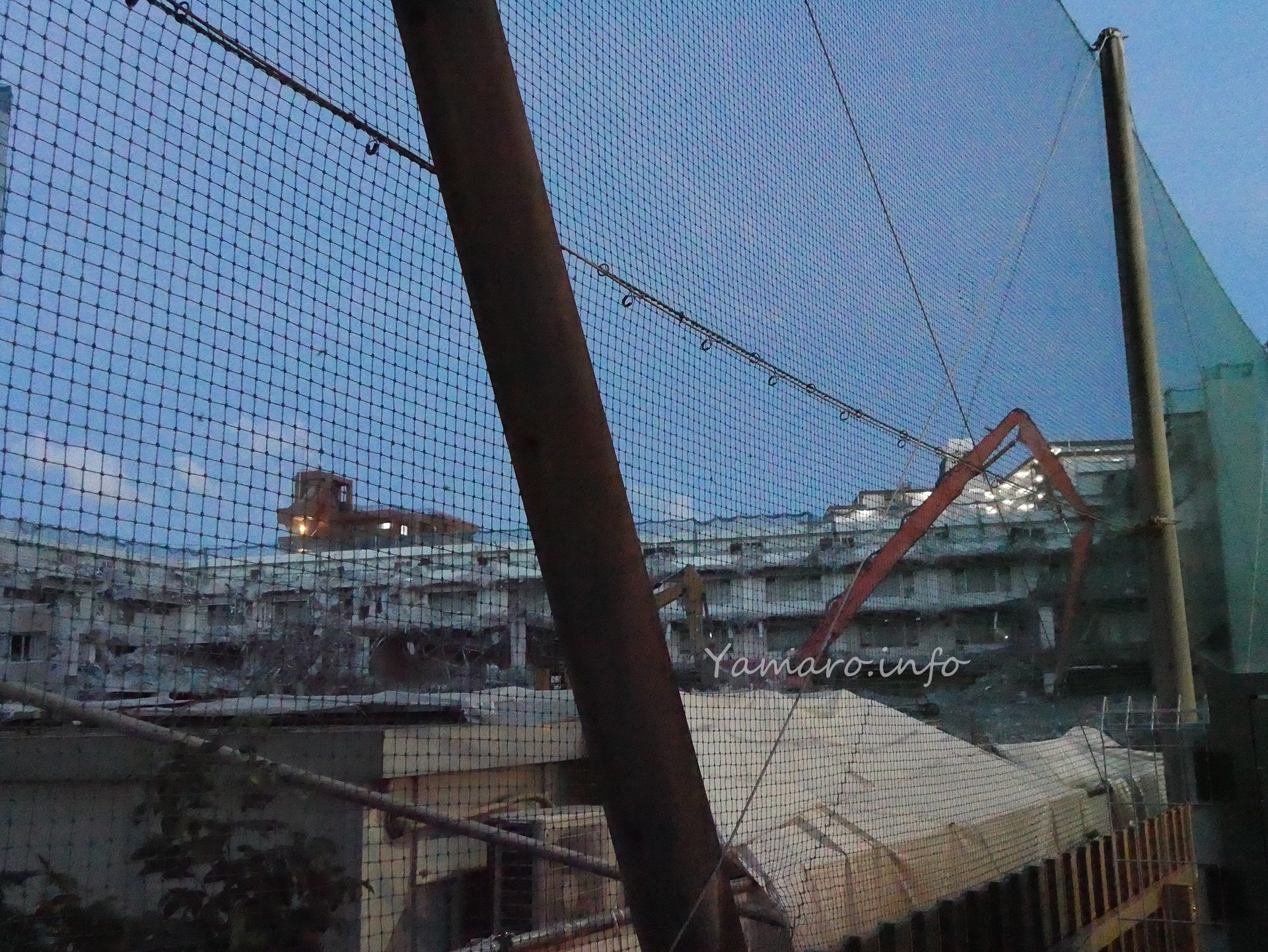

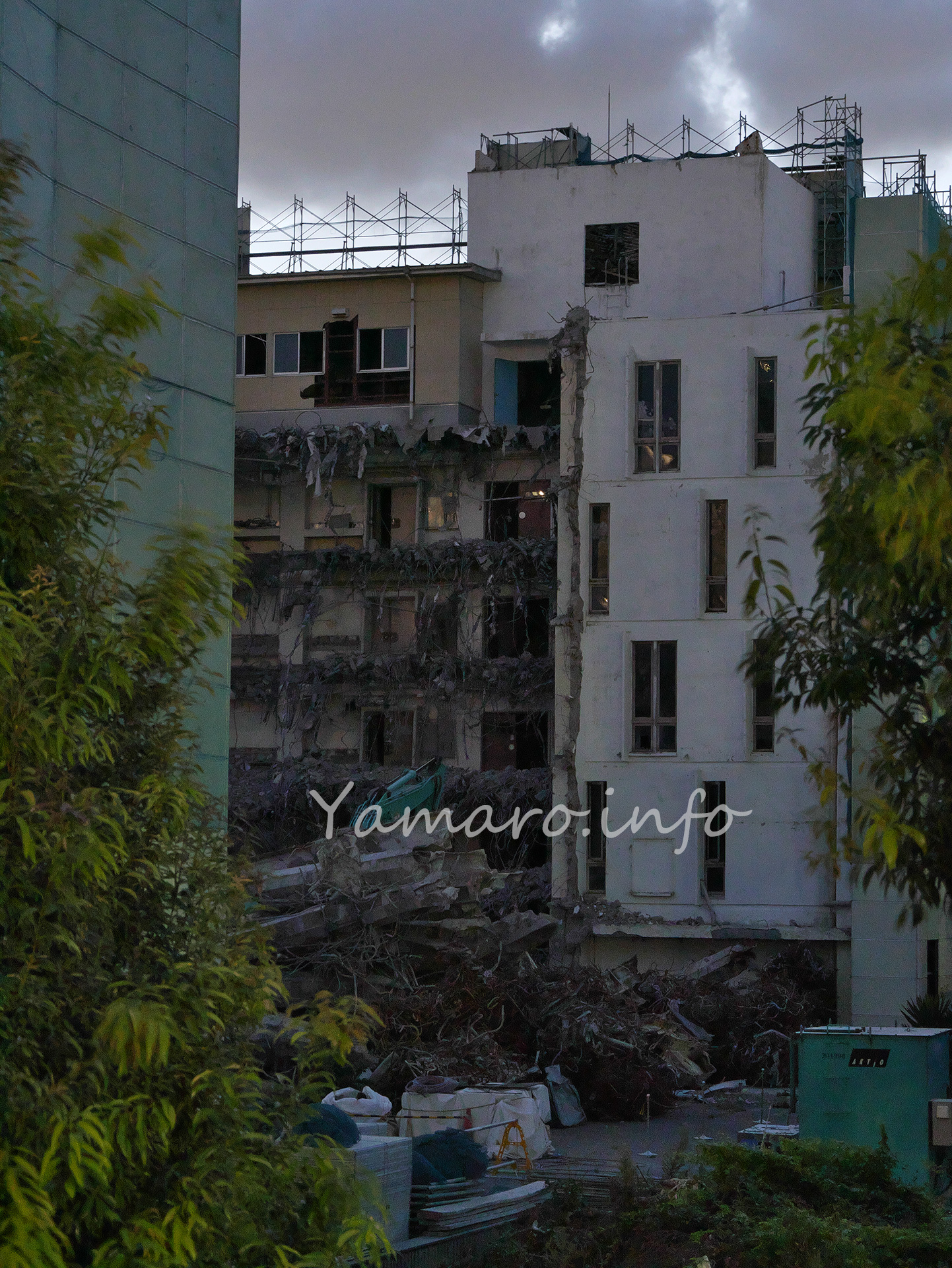

第二工場の解体の様子

第二工場は1965年(昭和40年)に操業開始だけあり、半世紀以上経過した建物ですから、窓の形状など古さを感じさせます。

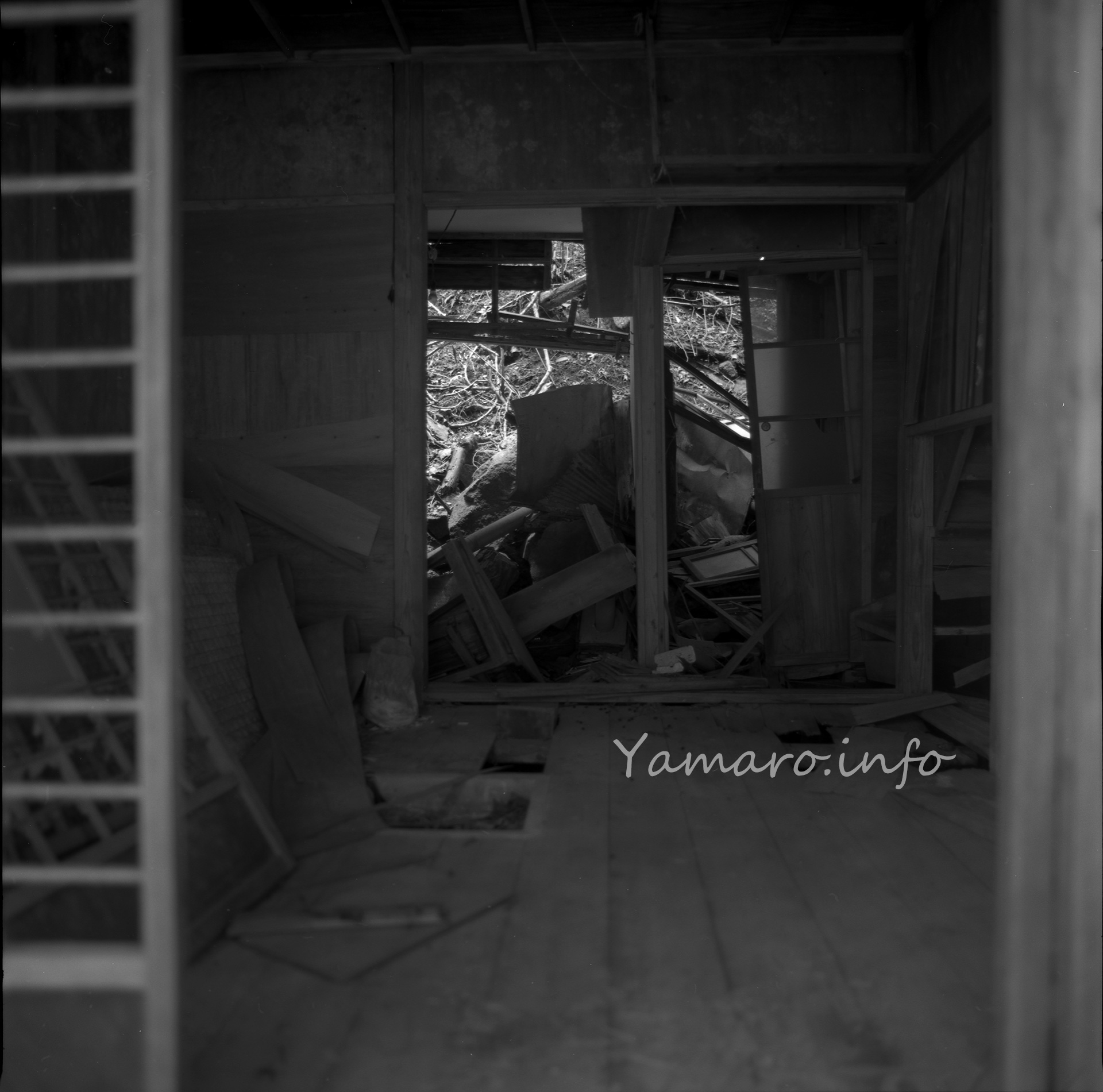

写真を見ると、工場の機械らしきものが一部残されていました。

地下もあるようでしたが、地下部分はどう解体するのかが気になります。

かつて写植機で莫大な利益を得た写研ですが、90年代以降のDTPの普及に伴う業績悪化で、2007年7月時点の埼玉工場の社員数は30人とのこと、しかも工場は1965年(昭和40年)に操業開始だけあり、半世紀以上経過した建物ですから、窓の形状など古さを感じさせます。写真を見ると、工場の機械らしきものが一部残されていました。地下もあるようでしたが、地下部分はどう解体するのかが気になります。かつて写植機で莫大な利益を得た写研ですが、90年代以降のDTPの普及に伴う業績悪化で、2007年7月時点の埼玉工場の社員数は30人とのこと。

しかも写植機の販売数減少で、2002年からは本業と関係のない内職の仕事もしていて、2007年にはその内職の仕事すらなくなり、社員は自宅待機を命ぜられるなど、21世紀入ってからは、写植機の生産はほとんどなくなっていたことが伺えます。

工場としては、もう20年近く殆ど動いていなかったのでしょうね。

その一方、その時点でも内部留保は400億円以上あり、如何に全盛期に稼いで、それを蓄えていたことか。こうした内部留保は、社員の給与や、そして今回の建物解体にも充てられているのでしょう。

メインビル

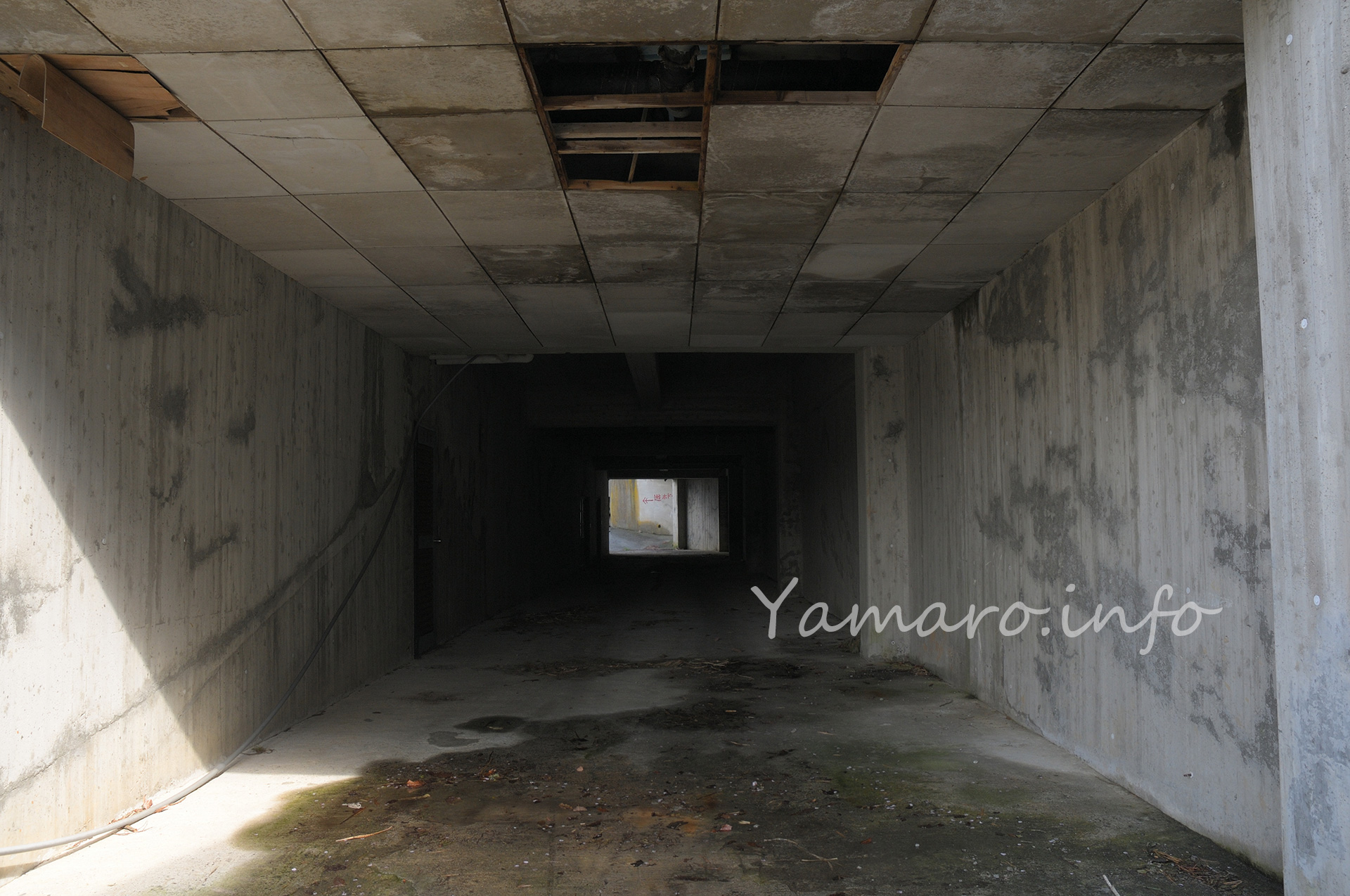

メインビルメインビルを横から。棚が隅っこに寄せられたまま、解体待ちです。手前に見切れる建物も、大分解体が進みました。

ここからは、仕事帰りの夕方撮影

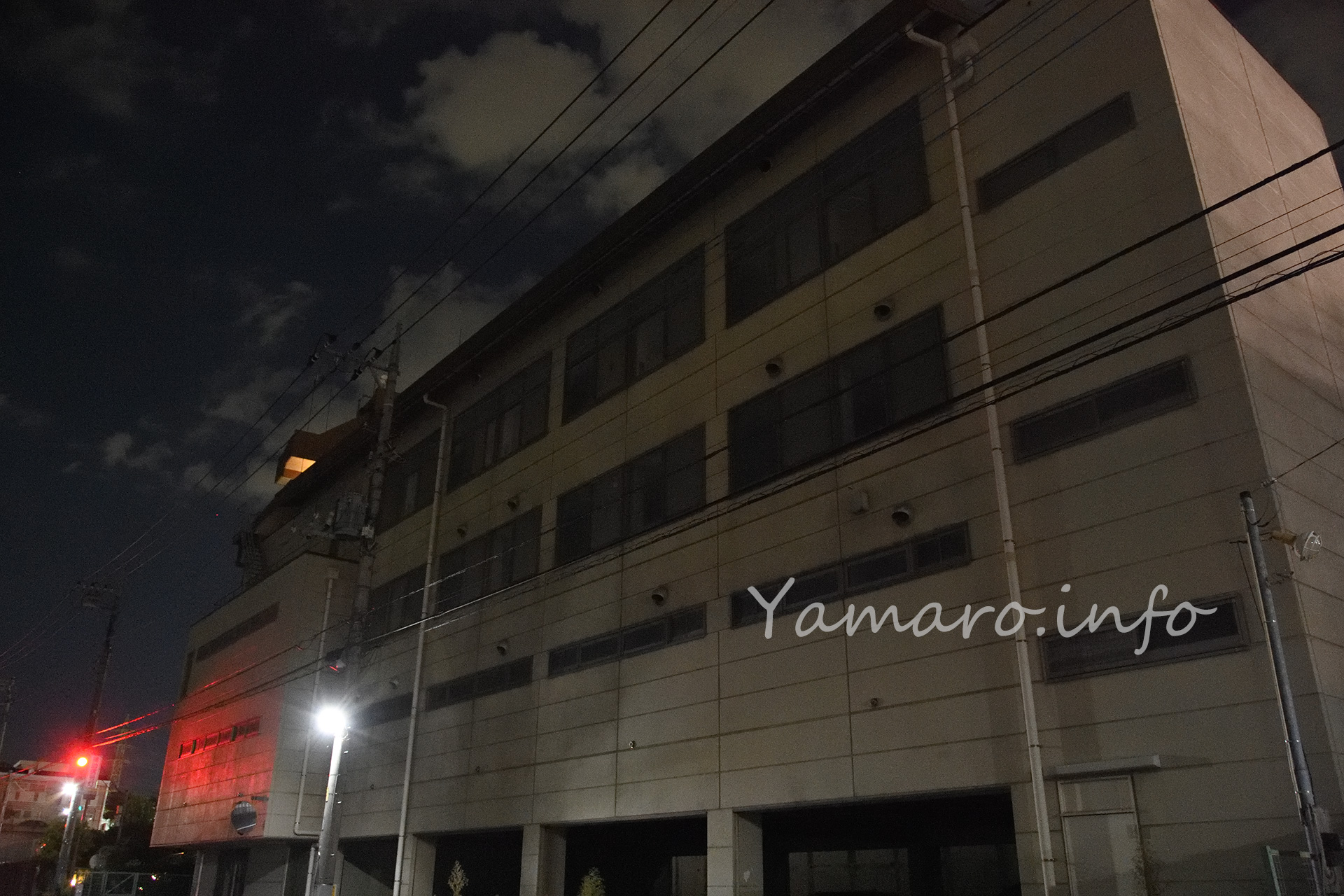

夕方(ほぼ夜)の写研埼玉工場

仕事帰りです。メインビルは解体が進み、5階部分はほぼ解体されています。

第二工場もフロアがだいぶ削られています。朝見た工作機械も消えていましたので、建物ごと解体されたのでしょうね。

ところで、マイナビの記事に、1970年当時の第二工場の写真が掲載されています。今と違ってクリーム色ではなかったようですね。

Instagramに解体中の写真と動画を発見

ここからは、人様の写真をリンクします。

埼玉県和光市市議で行政書士の安保氏のInstagramに、高い場所から撮影したと思われる、解体中の写研埼玉工場の写真と動画が掲載されています。8月に撮影したものです。

私が撮れないアングルからなので、ちょっと羨ましい(*^^*)

安保氏のコメントにもあるように、ホースで水をまきながら解体しているため、周辺住宅や交通への粉塵の影響は特に感じません。

騒音も問題なく、防音壁の遮音性の高さがわかります。

写研川越工場はストリートビューで確認可能

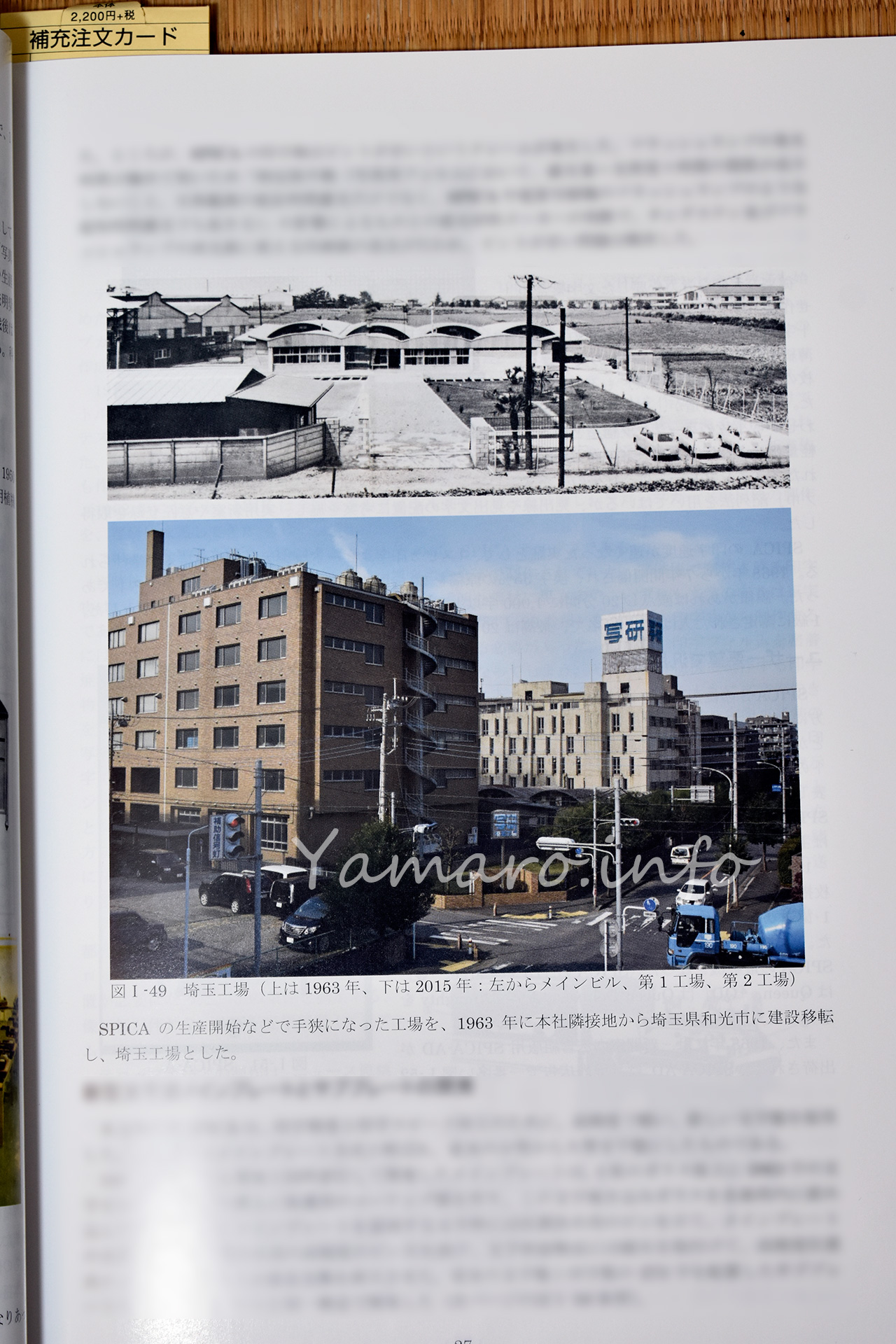

写研には、埼玉工場(埼玉県和光市)以外にも、かつては川越工場が存在しました。川越工場も埼玉ですけどね。あとに建てられたからでしょうか?

※後述する本が届いたので、それを確認したところ、川越工場は1982年に出来たそうです。

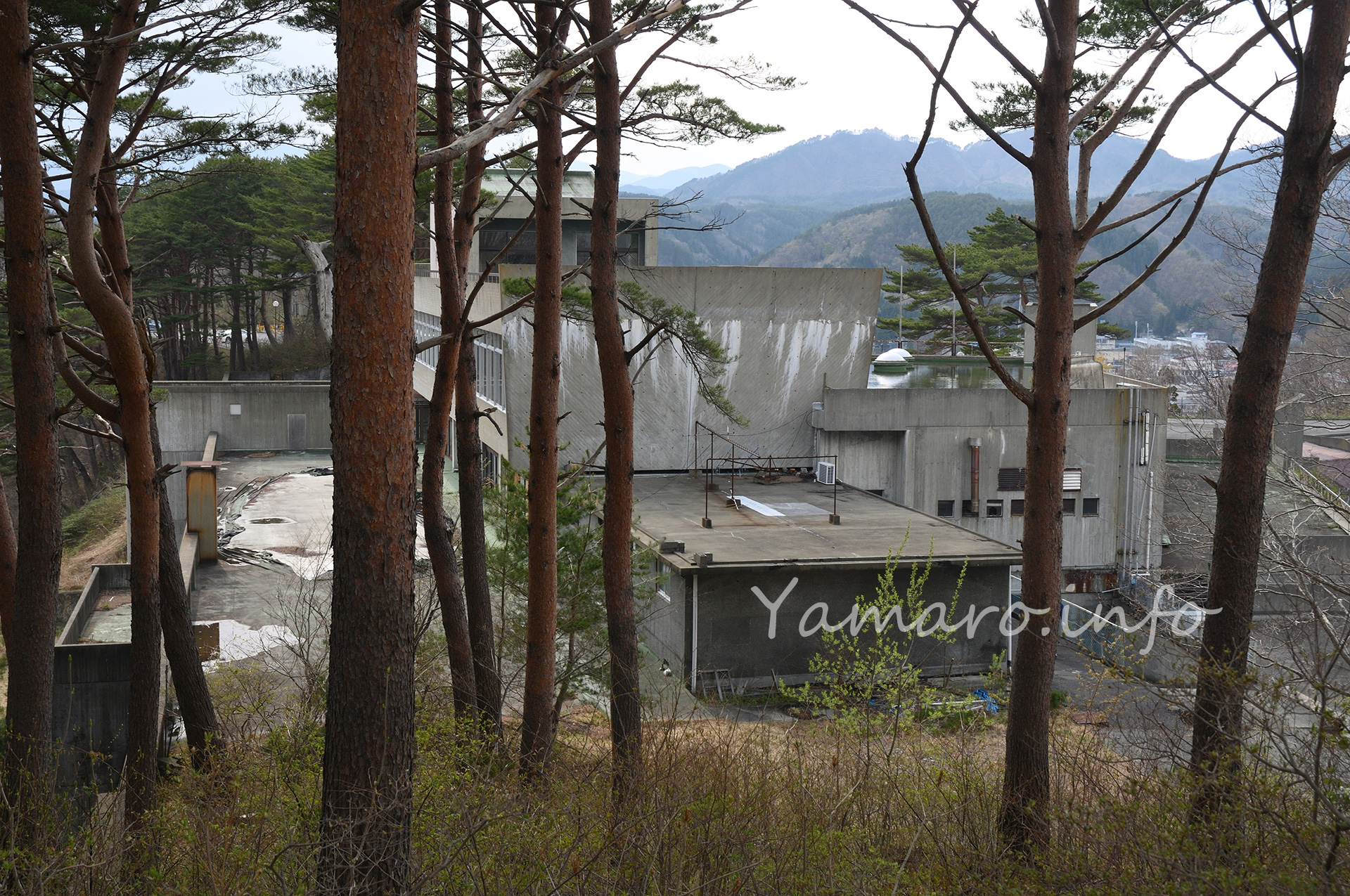

その川越工場は、2018年には解体されて、現在は住友商事の物流倉庫「SOSiLA川越」となっていますが、ストリートビューに川越工場の画像が残されています。

最も古い2012年のデータの時点で、すでに工場は稼働していおらず、草や植樹は伸び放題、柵は錆び、休憩所?と思われる場所の障子は破れて、長いこと使われていないのが伺えました。

何せ、2007年時点で、川越工場の従業員はわずか10名だったそうで、その人数だと建物の管理とか、ちょっとした保守部品の生産程度しかできなかったと思われます。最盛期は400人超えだったそうですが。

解体前の2017年の時点では、草が刈り取られ、植樹も消えていること、内部にトラックが入っている様子が伺えることから、この時点で解体は決まっていたのでしょう。先のSOSiLA川越のリンク先の記事にも、

今回の「SOSiLA川越」の開発はその商社としての総合力を物語っている。「この土地は写研さんの遊休地だったのですが、鶴ヶ島の土地とこの芳野台の土地の両方を1社で引き受けてくれるのなら、売却しますということでした。

https://www.lnews.jp/2019/02/l0201301.html

との記述がありますので、使っていないので、買ってくれるなら一括で買ってほしい、といった感じだったようですね。

ところで、鶴ヶ島にも土地があったのですね。色々調べると、ネットの情報だけではわからないことも多いです。「ネットに真実はない」なんて言う人もありますが、実際には真実もあれば間違いも多い、というのがネットです。この私の書いていることも、確信が持てないことだってありますしね。

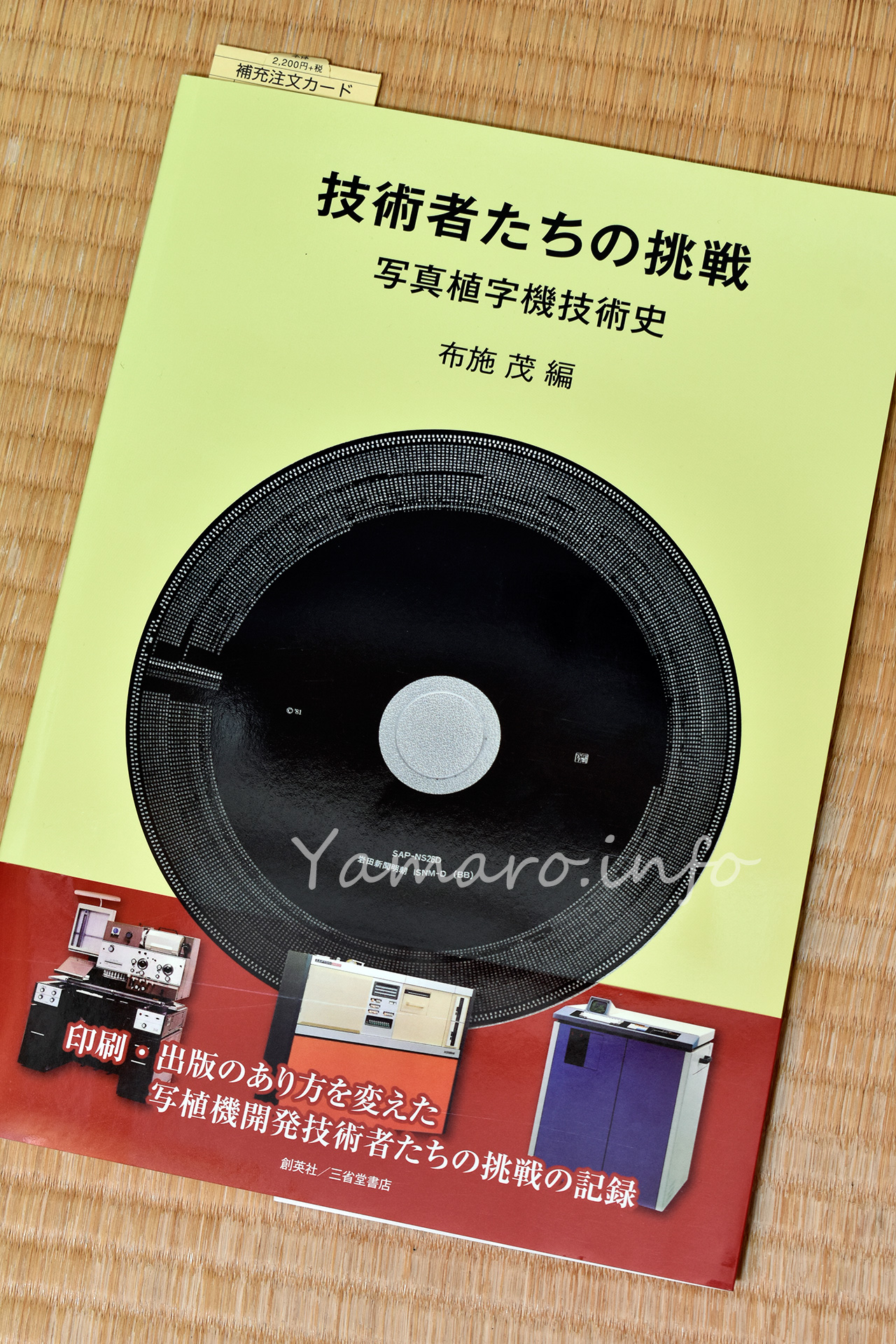

ということで、ちょっとお高いですが、どうにも写植機の歴史に興味が湧いてきたので、こんな本を手配しました。

2016年の出版なので、まだそれほど古くない。写研や川越工場のことも記載されているようです。ゆっくり読んで、記事に反映できる情報があれば、記載していきたいと思います。