2020年6月の埼玉工場

2020年6月の埼玉工場 2020年10月の埼玉工場

2020年10月の埼玉工場

写研埼玉工場解体の様子

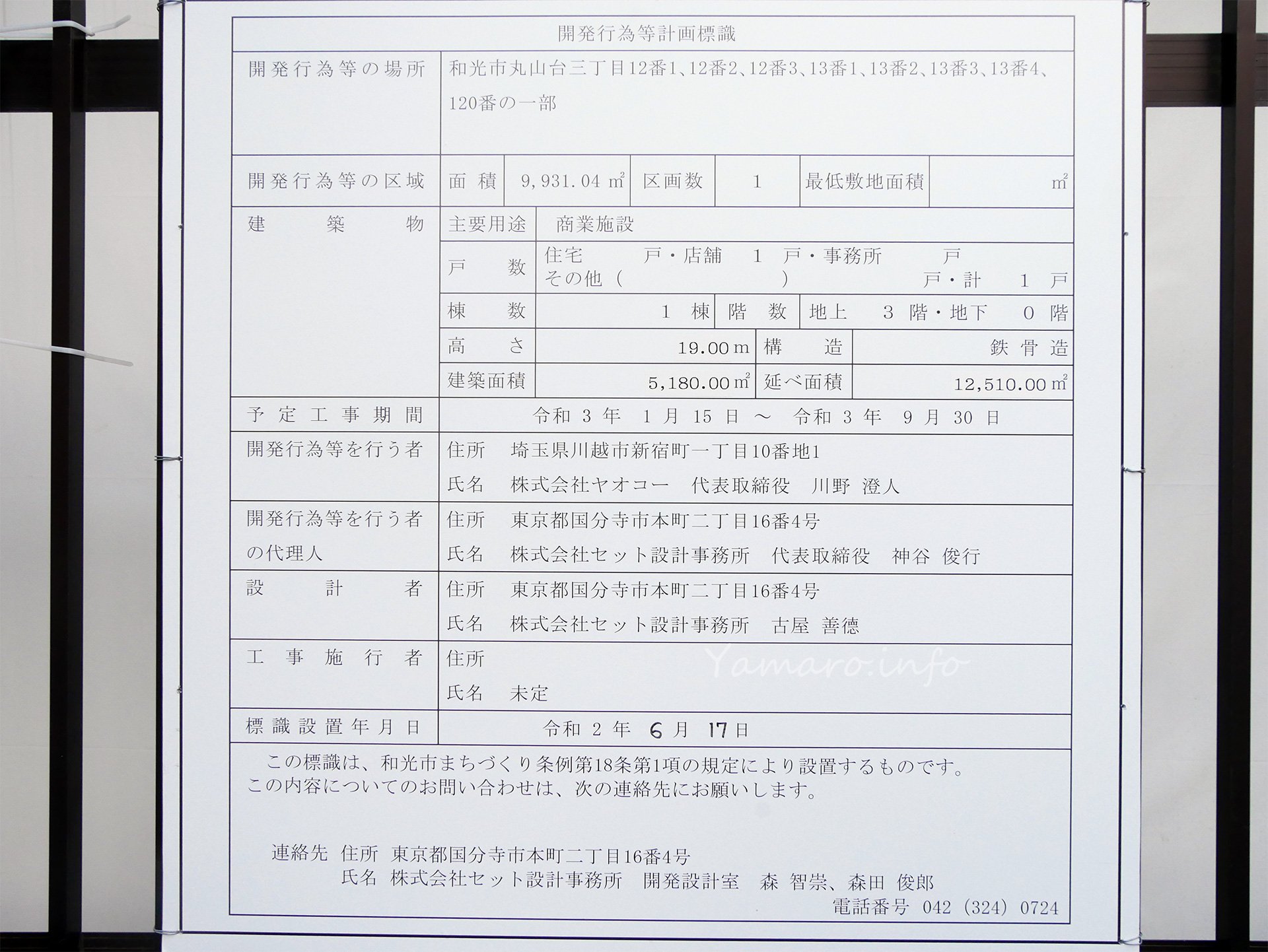

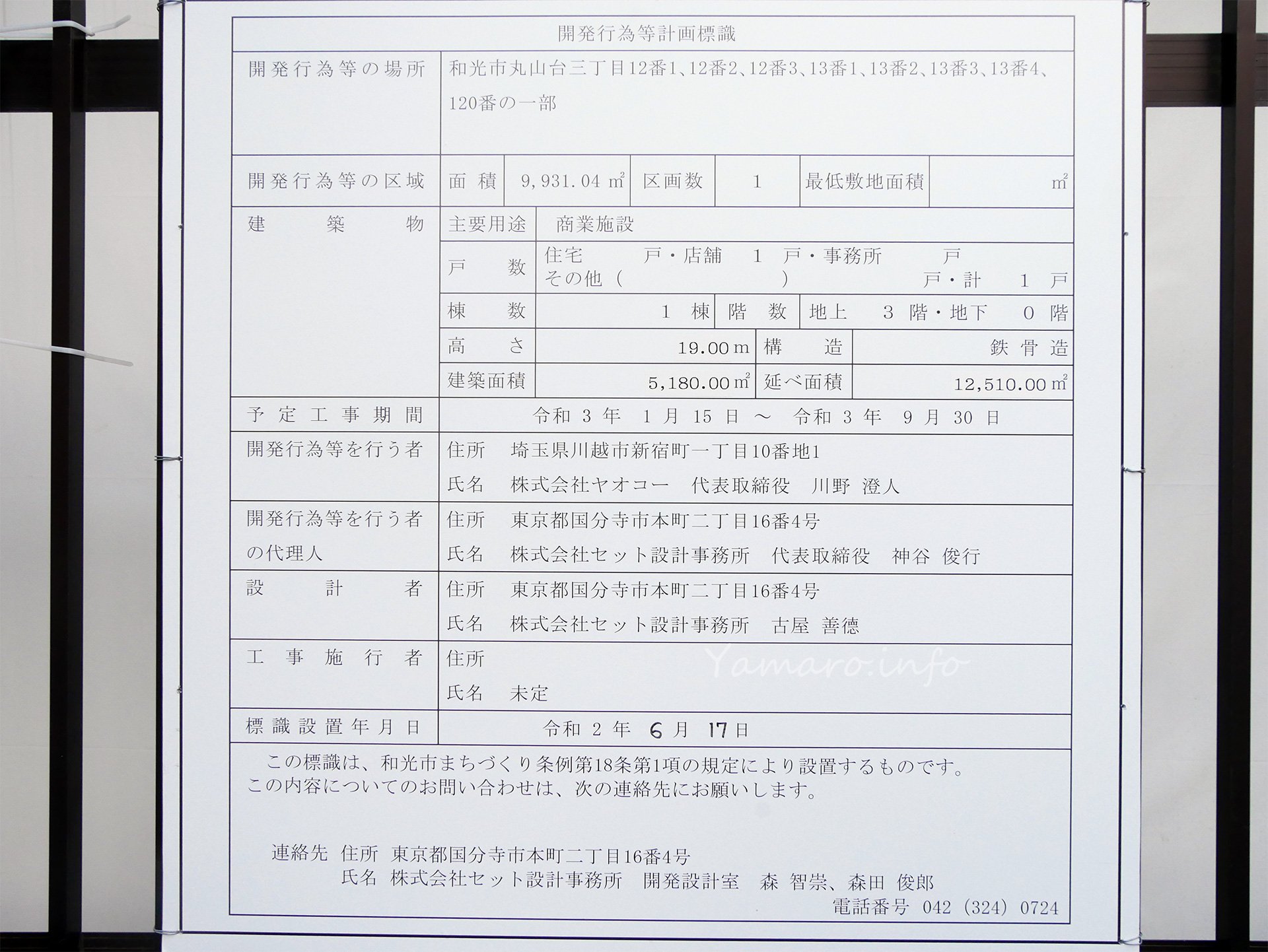

写研埼玉工場跡地はスーパーマーケット「ヤオコー」になるらしい

写研埼玉工場跡地はスーパーマーケット「ヤオコー」になるらしいこの埼玉工場後は、開発行為等計画標識に書かれているように、スーパーマーケットの「ヤオコー」に生まれ変わるようです。

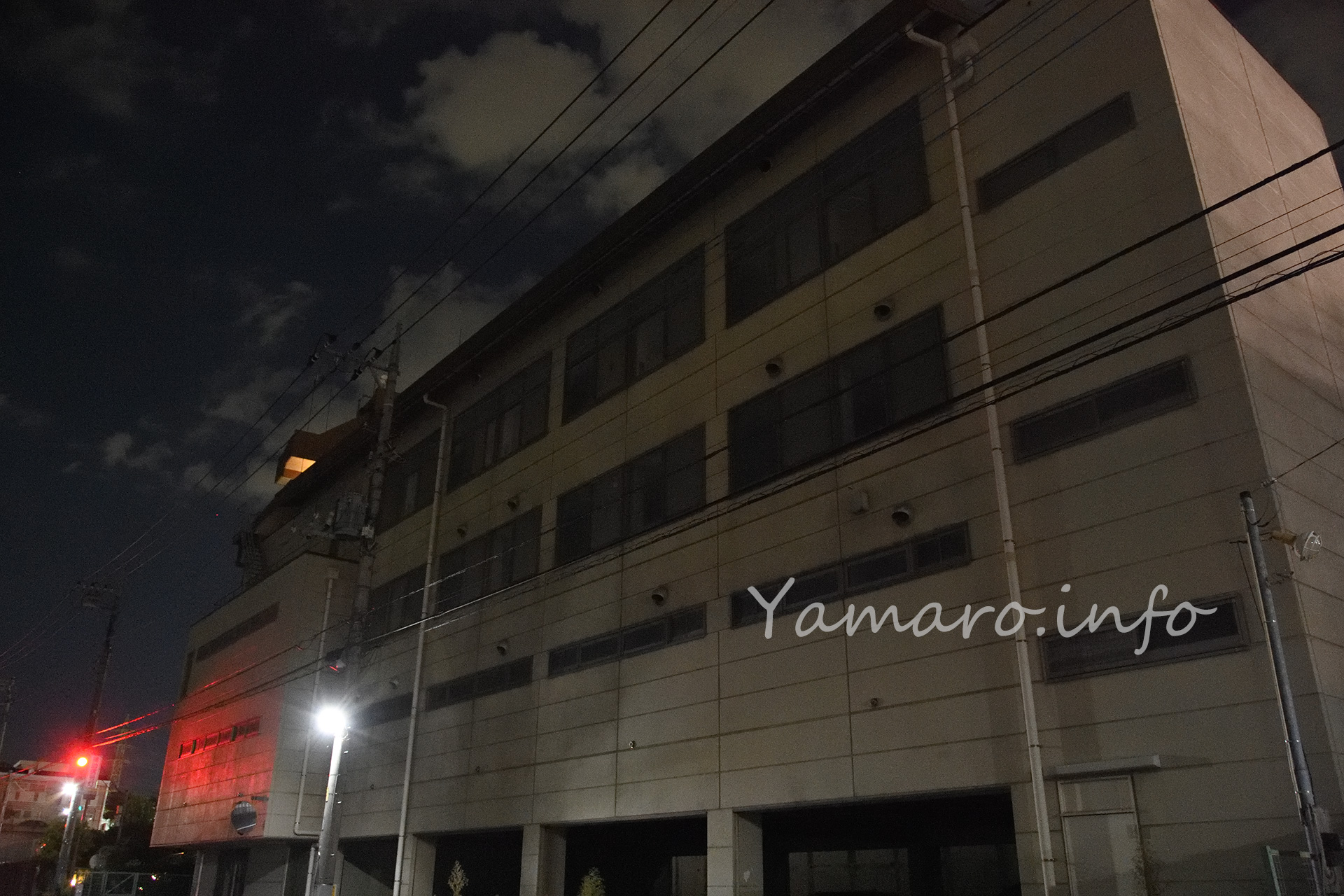

写研埼玉工場 厚生棟

写研埼玉工場 厚生棟メインビルの通りを挟んだ向かいにある厚生棟は、2020年10月現在、解体着手されていません。2階が更衣室、3,4階が社員食堂として使用されていたようです。

現在この建物の所有者は、とある方が登記簿を確認し、2019年11月時点で、同じ和光市内のとある企業の所有となっています。情報提供ありがとうございます。

2020年10月時点では、写研埼玉工場解体業者の駐車場として、1階部分は使われているようです。

写研新倉分室(写研メディア研究所)

埼玉工場と同じ、埼玉県の和光市にかつて存在した新倉分室。別名、写研メディア研究所とも言われていたようです。

1986年(昭和61年)に建造、メディア研究所では、大学との委託研究など進めていたようで、自由なテーマで1年間に1つ論文を書くという制度もあったようです。

ストリートビューでは2015年の写真も出てきますが、もうその時点では使われている形跡はありませんでした。

ここが何時まで使わてていたかはわかりませんが、恐らく今世紀に入ってからは、写研の業績が悪化して社員数も激減したため、使われなくなったのではないかと想像します。そして、2020年に入って解体されたようです。

旧写研メディア研究所(新倉分室)跡地

旧写研メディア研究所(新倉分室)跡地2020年9月時点では、写真のような空き地になっていますが、周辺は住宅地であることから、いずれはここも住宅地になると思われます。

写研川越工場

写研川越工場は、1982年(昭和57年)に埼玉県川越市芳野台2丁目8−70にかつて存在していました。手動写植(後期のPAVOとSPICAモデル)の生産を行っていたとされています。

現在は解体され、2019年1月に、物流倉庫「SOSiLA川越」となっています。

2007年時点で、川越工場の従業員はわずか10名だったそうで、その人数では、建物の管理とか、ちょっとした保守部品の生産程度しかできなかったと思われます。最盛期は400人超えだったそうです。それを考えると、2010年代の初頭には、ほぼ工場として機能していなかったと推察します。

ストリートビューを見ると、解体前の2017年の時点では、草が刈り取られ、植樹も消えていること、内部にトラックが入っている様子が伺えることから、この時点で解体は決まっていたと思われます

SOSiLA川越建造時の記事には、

今回の「SOSiLA川越」の開発はその商社としての総合力を物語っている。「この土地は写研さんの遊休地だったのですが、鶴ヶ島の土地とこの芳野台の土地の両方を1社で引き受けてくれるのなら、売却しますということでした。

https://www.lnews.jp/2019/02/l0201301.html

との記述があり、住友商事が一手に2つの土地の買収と開発事業を手掛けたようです。

写研 鶴ヶ島にあった土地

上の記事にあった「鶴ヶ島の土地」ですが、とある方からメッセージを頂き、ここだったのではないか? という情報を頂きました。

ただし、情報を裏付けるものは未確認につき、本当にここだったかは不明です。

その場所は、現在、ケーズデンキ鶴ヶ島店となっています。この場所は、長いこと空き地となっていましたが、2017年12月に、ケーズデンキ鶴ヶ島店となりました。

国土地理委員の航空写真でも、1979~83年では空き地となっていますが、草が生えていないことから、運動場として使われていたのではないか? ということでした。

国土地理院地図より 1979-1983年の航空写真

国土地理院地図より 1979-1983年の航空写真 ※国土地理院地図がHTMLで上手く表示できていないようなので、画像貼り付けにしました。

この場所については、現時点で確証が取れておりませんので、情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、コメントに記載お願いいたします。

ところでWikiPediaには、最近この鶴ヶ島の土地に関する記述が追加されましたが、住友商事に売却されたのが「2018年」とは、先の記事のどこにも書いていません。WikiPediaなので、話半分に見たほうがいいかなとは思います。

写研一宮研修センター

千葉県長生郡一宮町船頭給2480にある、写研一宮研修センター。かつては社内研修で使用されていたようです。

ストリートビューでは2014年3月のデータのみでしたが、この時点では車が停まっており、管理はされている状態でした。

しかし2020年8月の、とある方のツイートで写真が公開されていましたが、雑草が生えた状態で、しばらく管理されていない状態となっていました。

写研五日市レクリエーションセンター

名称の情報を頂いたものの、未確認地点です。この名称のみで検索すると、NAVITIMEのHPにのみ情報がありました。東京都あきる野市網代430番地です。

それをGoogleマップで確認したのが、上の地図で、2020年10月現在はGoogleマップでは安達国際合資会社とされていますが、この会社自体は八王子にあり、この場所については記載されていません。

また、この住所を検索すると、2020年1月法人登録検索のHPに、株式会社龍辰(ろうしん)という会社が登録されているようでした。ただ、この会社も登記されたのみで実態は不明です。

国土地理院地図より 1974-1978年の航空写真

国土地理院地図より 1974-1978年の航空写真国土地理院の地図では、1974~78年の写真時点でこの建物は存在しますが、リクリエーション施設として何だったのかは不明ですし、確証もない感じです。

情報ご存知でしたら、コメントに記載して下さい。

写研屋久島研修センター

自然豊かな島として知られる屋久島にも、かつて写研の研修センターがあったようです。鹿児島県熊毛郡屋久島町小島161−1です。

ストリートビューでは、車道から遠いため、屋根だけが確認できる状態です。

この場所は、写真も検索しましたが、建物全体の画像はなく、衛星写真のみです。

以上が、私が調べた、あるいは情報を頂いた、写研関連の建物とその現状です。すでに本社以外機能していない、あるいは解体、売却されており、写研自体も存続が危ぶまれている状況の中、現存する建物が今後どうなるのか、気になるところです。