先日豊島屋酒造で購入したお酒です。こちらは、豊島屋本店が豊島屋酒造に委託製造している「金婚」ブランドになります。

先に豊島屋酒造の「屋守(おくのかみ)」を知って呑み始めたので、豊島屋本店の「金婚」はあまり飲んだことがなく、ラインアップも良く言えば古典的なイメージが有りましたが、無濾過のおりがらみなんてのがあったのですね。

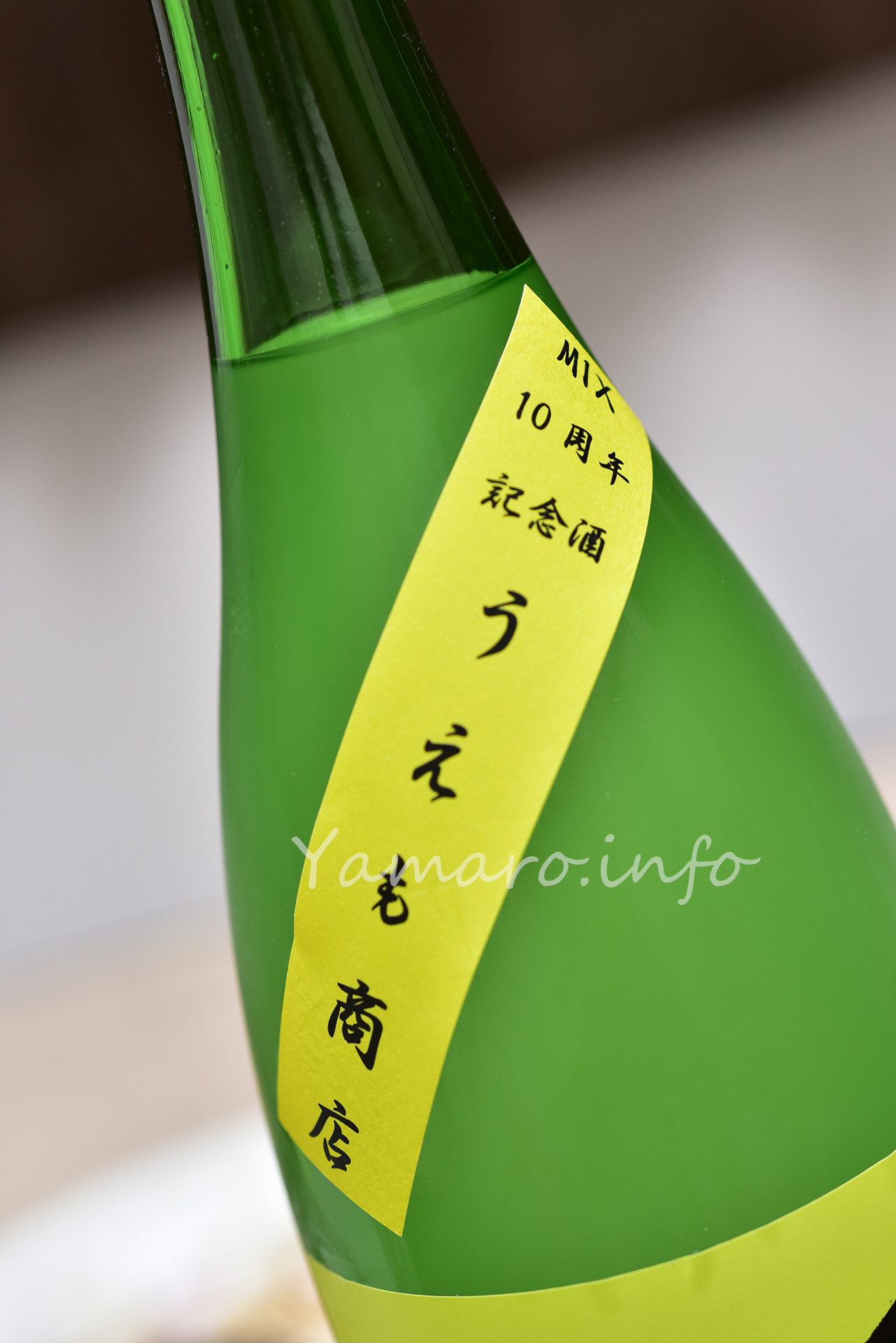

「十右衛門」は、豊島屋の創業者の名前なのだそうです。

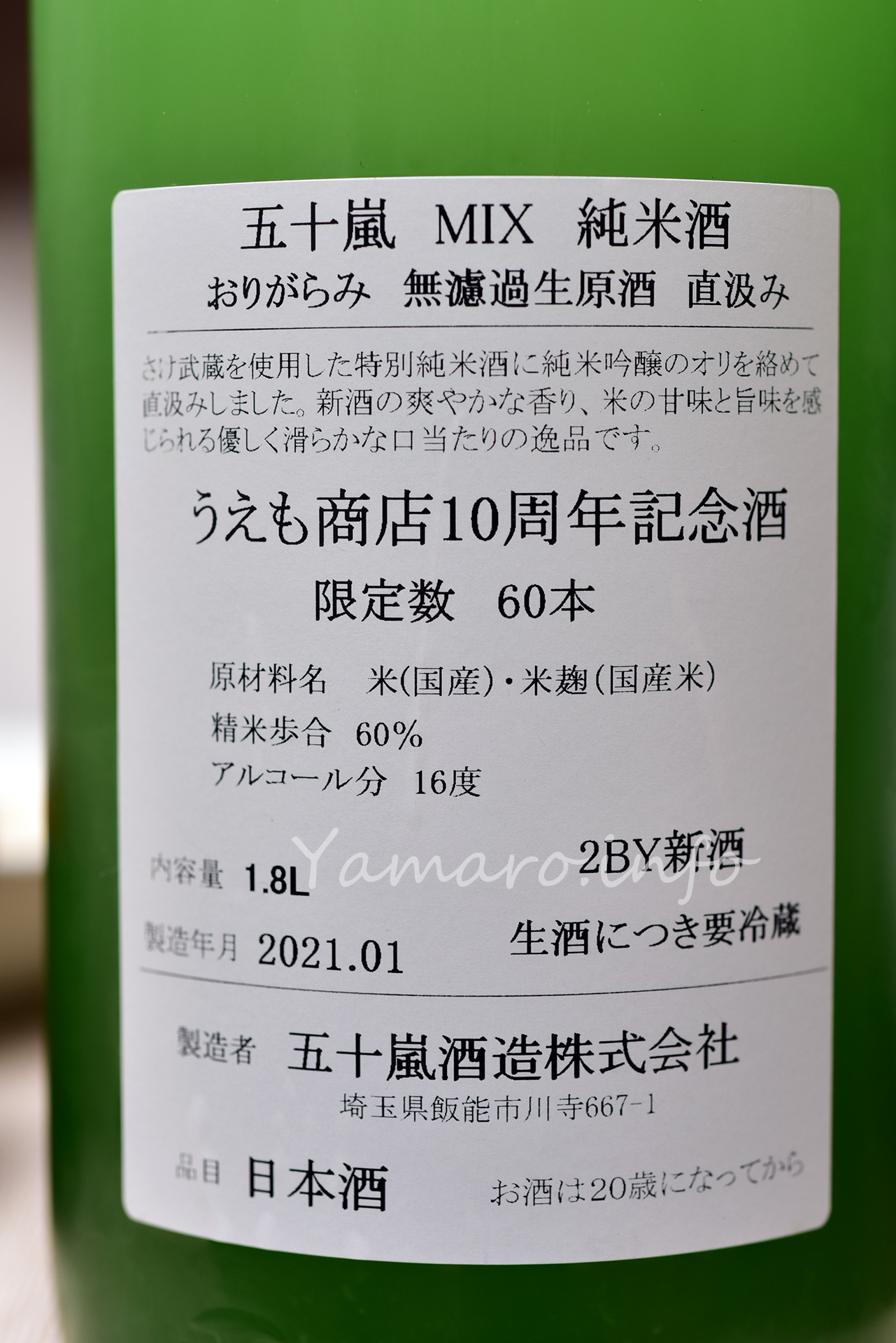

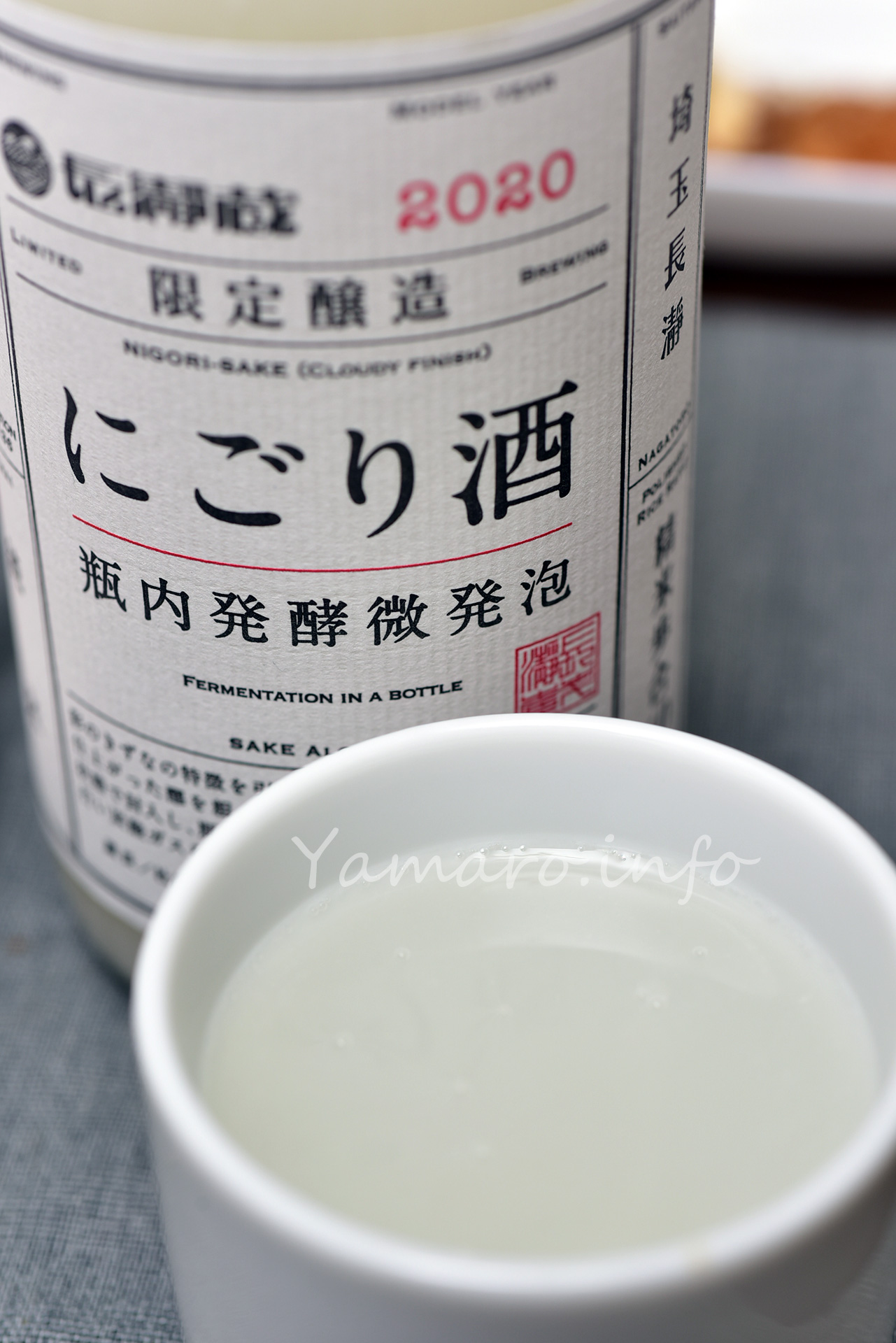

おりがらみのこのうす濁りがたまらん! 呑む前から美味いやつです(笑)

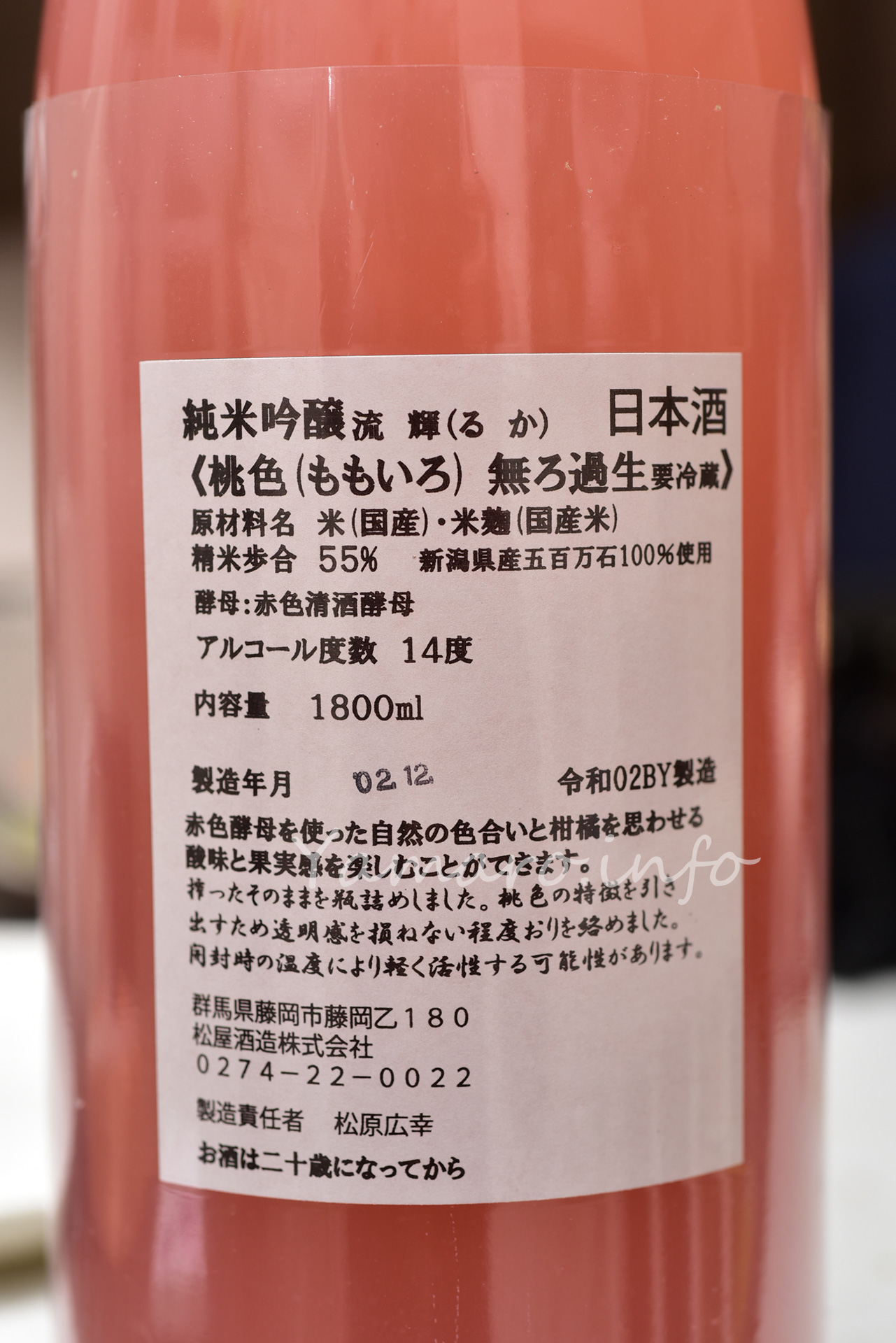

いやはや、「金婚」ブランドでこういう今風なお酒もあるのですね。今まで飲んだ金婚が、本醸造と普通種だけだったので、今度は純米吟醸酒も飲んでみたいと思っていました。

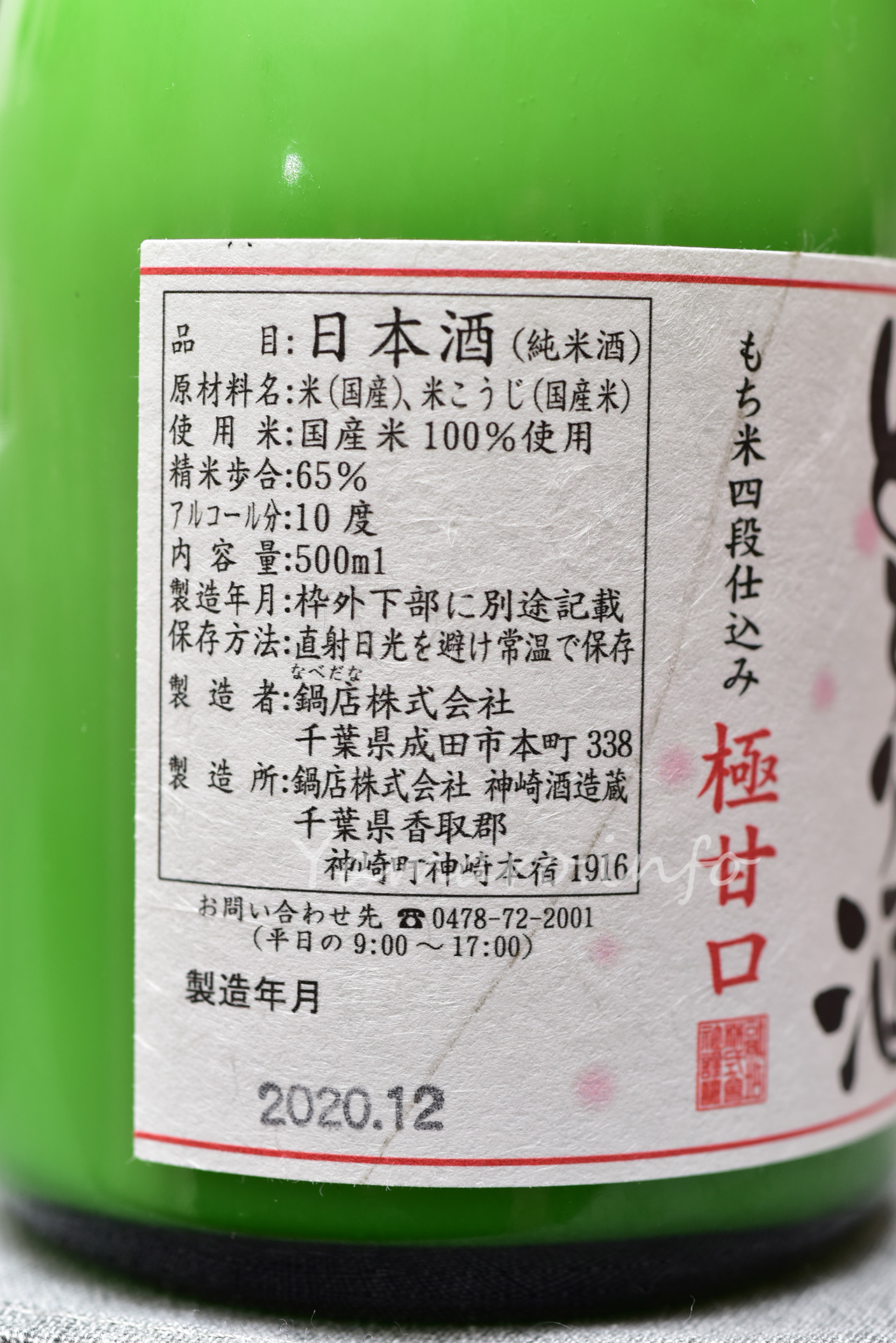

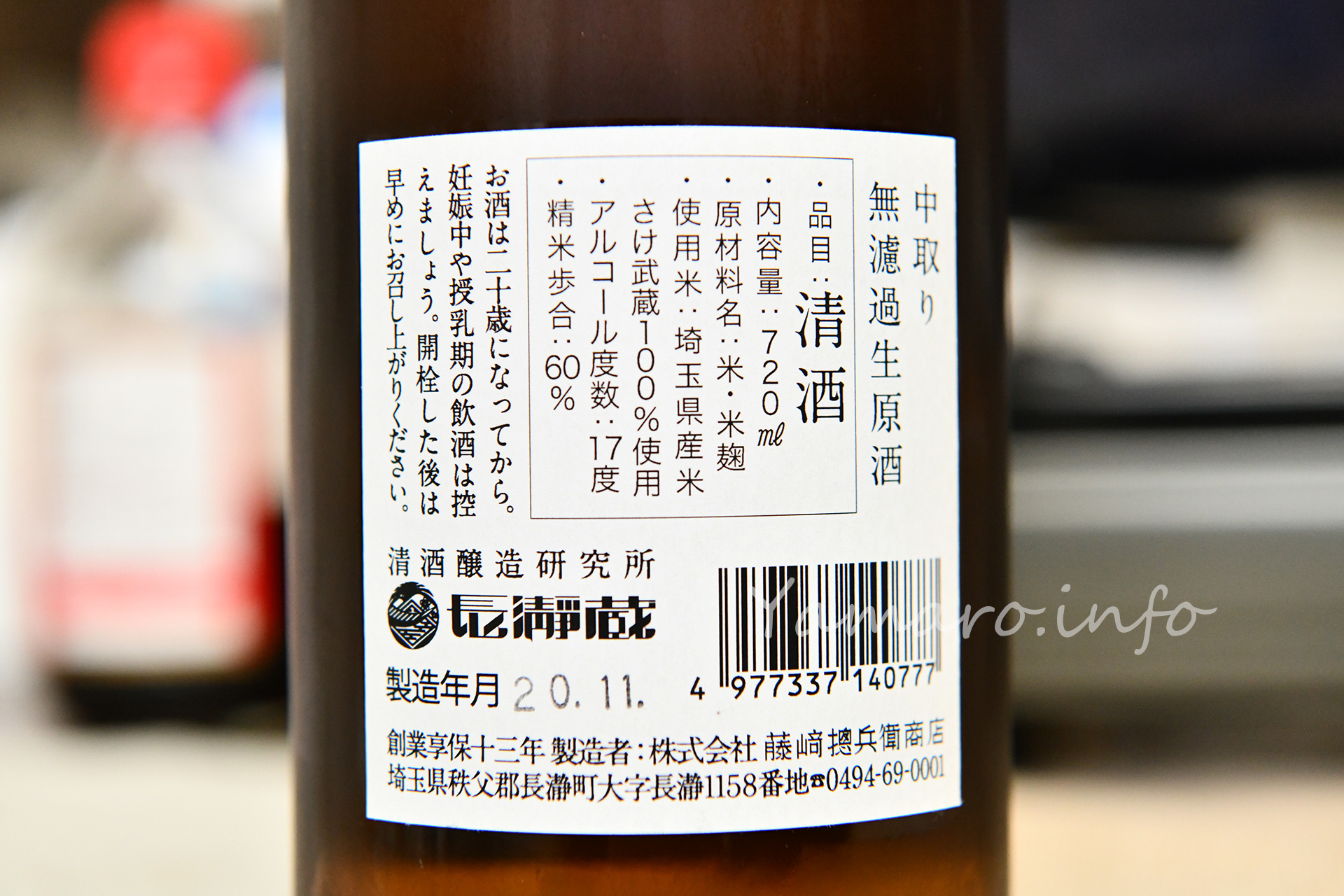

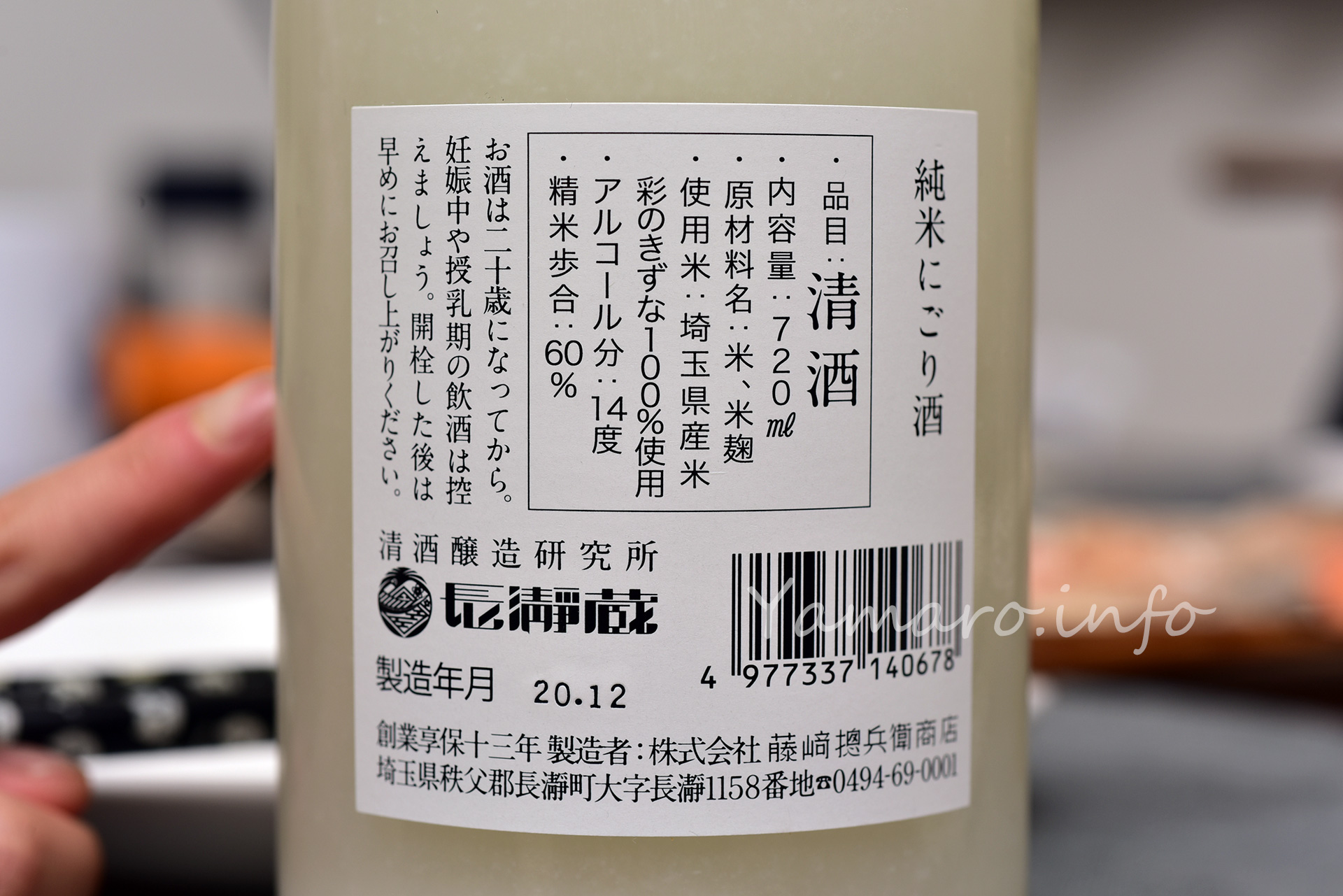

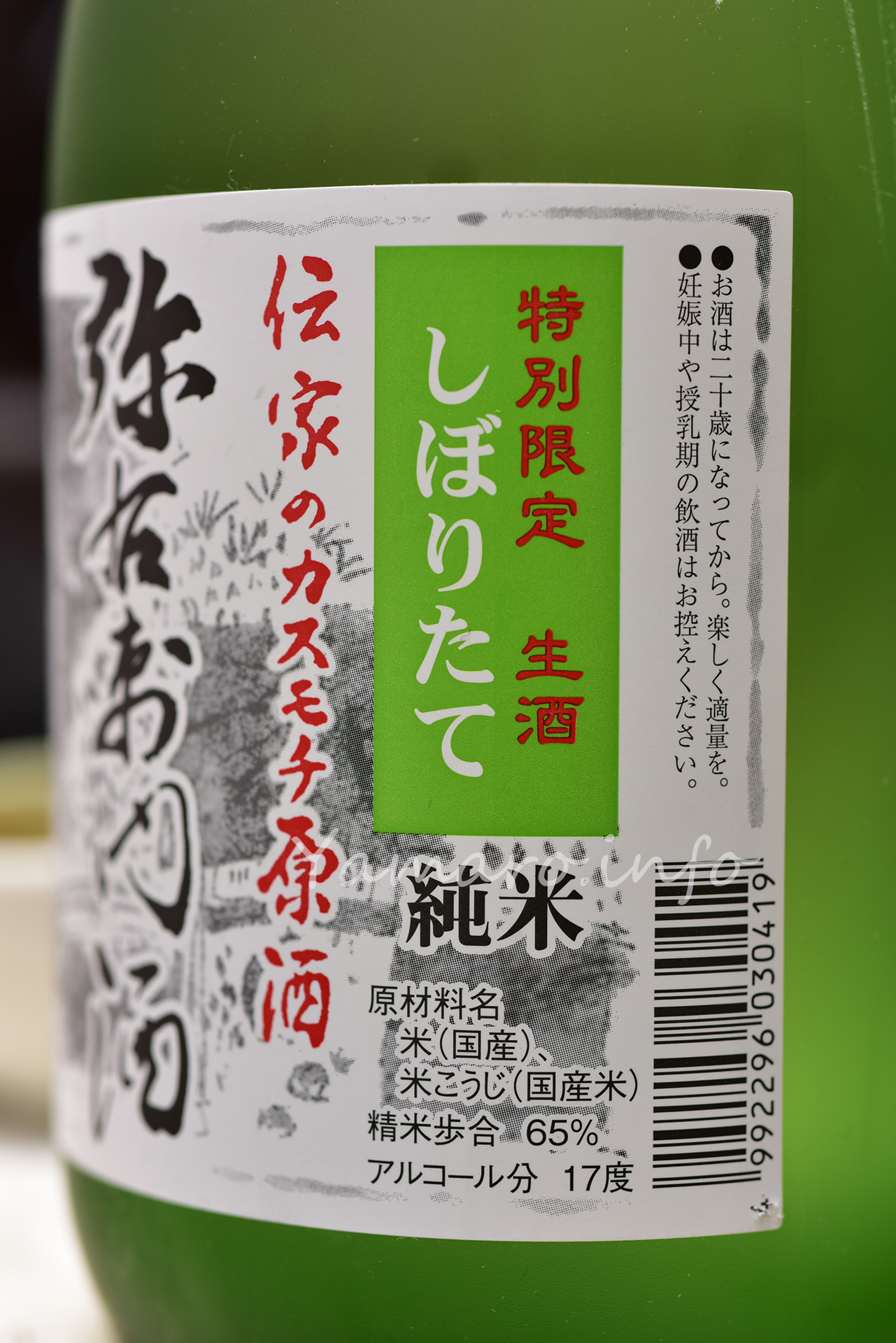

このうす濁りは、吟醸とは書かれていないものの、精米歩合は麹米55%、掛米60%となっていて、吟醸酒レベルです。

酒米は、

開栓すると、プシュッとガス感あり。香りは華やかです。

日本酒度はラベルには+2.0(HPには+3.5とありましたが、出荷時期で変わるのかも?)とあり、少し辛口なようですが、口に含むとまずは爽やかなメロンのような甘み、りんごのような酸味、しかし甘すぎることはまったくなく、程よい辛さがその後出てきて、すっと引いていきます。

何この感覚? 甘さは感じるのに、甘すぎず、そして辛さもあるけど辛すぎず、しかし淡麗ではまったくなく、芳醇な方なのですが、口当たりがよい。

うす濁り系は割と甘味と苦味系なのが多いですが、こちらは全体のバランスが高いレベルで調和しています。

それこそ「屋守」が好きであれば、この味はハマるんじゃないでしょうか。いやこれは良いお酒を見つけました。

「金婚」ブランドのお酒、東京の酒蔵でありながら、あまりそのへんの酒屋では見かけません。「屋守」は置いてあっても、「金婚」はあまり見かけないのです。

が、これは「金婚」ももっと色々飲んでみたいと思わせるお酒でした。日本酒は本当に奥が深いですね。高価な希少酒ばかり追うより、現実的な値段で買えるお酒で美味しいもの、まだまだ世の中にたくさんあるので、そういうのを探していきたいものですね。