Panasonic LUMIX GX7MK3からLUMIXシリーズに搭載され始めたフォトスタイル、L.モノクロームD。従来のモノクロームや、L.モノクロームとどう違うのか?

フォトスタイルのモノクロームは、単純にRGBのカラー信号を取り除いたモードです。

L.モノクロームは、”L”が示しように、Panasonicがデジカメで提携しているLeicaのモノクロームを模したものと言われ(PanasoinicはあえてLeicaとは言いませんが、どう考えてもLeicaのLでしょうね)、より深みのあるトーンを再現しています。

ではL.モノクロームDはというと、「ハイライトとシャドウを強調し、絶妙にディテールを残した味わい深いモノクローム写真を撮影することが可能」とのこと。よりハイコントラストのモノクロと言えます。

比較のため、ここではGX7MK3でRAW撮影したデータを、SILKYPIX Developer Studio 8 SEで、それぞれのフォトスタイルを適用させてみました。

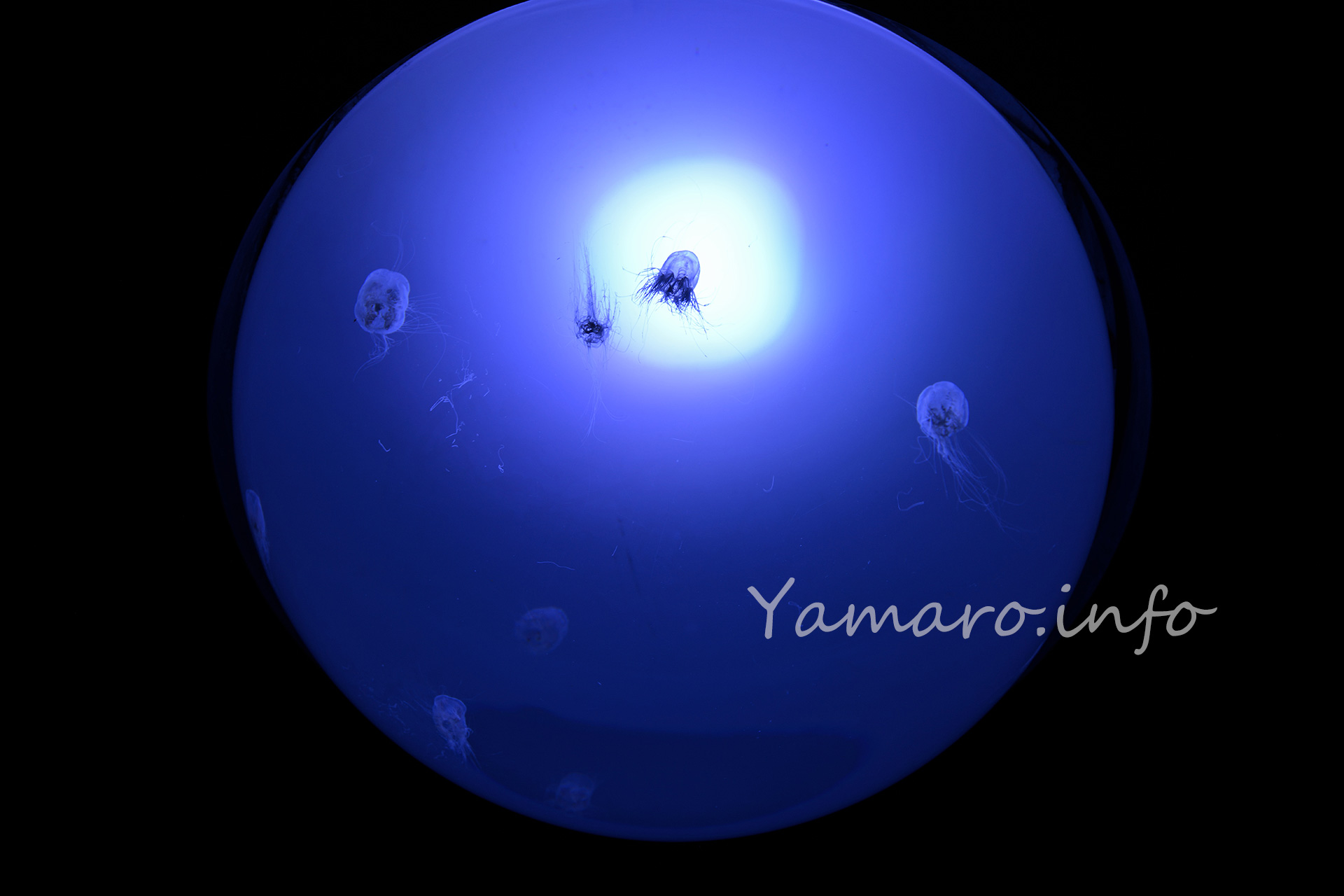

モノクローム

L.モノクローム

L.モノクロームD

比較してみると、最もコントラストが高いのは、実は素の「モノクローム」ですね。

「L.モノクロームは」それと比較すると、ハイライトは抑え気味で、シャドーはより深みを増しています。露出を抑え気味にして、ややローキーに振っている感じです。

「L.モノクロームD」はというと、ハイライトとシャドーのトーンは素の「モノクローム」に近いものの、中間のトーンを落として深みを増している印象です。

個人的には、晴れている作例のような状況では、あまりコントラストを上げすぎない「L.モノクローム」が好みです。L.モノクロームDは、少しコントラストが強すぎるかもしれません。

いずれにしろ、中間のトーンの描写が、Lのつくモノクロームは絶妙ですね。

この辺りは、Nikonのピクチャーコントロールのモノクロームでは出せないですから(カスタムすれば近づけることは可能)。

さて、GX7MK3では、フォトスタイルの「シネライクD」「シネライクV」が選べるように。こちらも次回比較してみたいと思います。

![H-FS12032-K LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. [ルミックス G バリオ 12-32mm/F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S. マイクロフォーサーズマウント ブラック]](https://image.yodobashi.com/product/100/000/001/001/913/116/100000001001913116_10204.jpg)