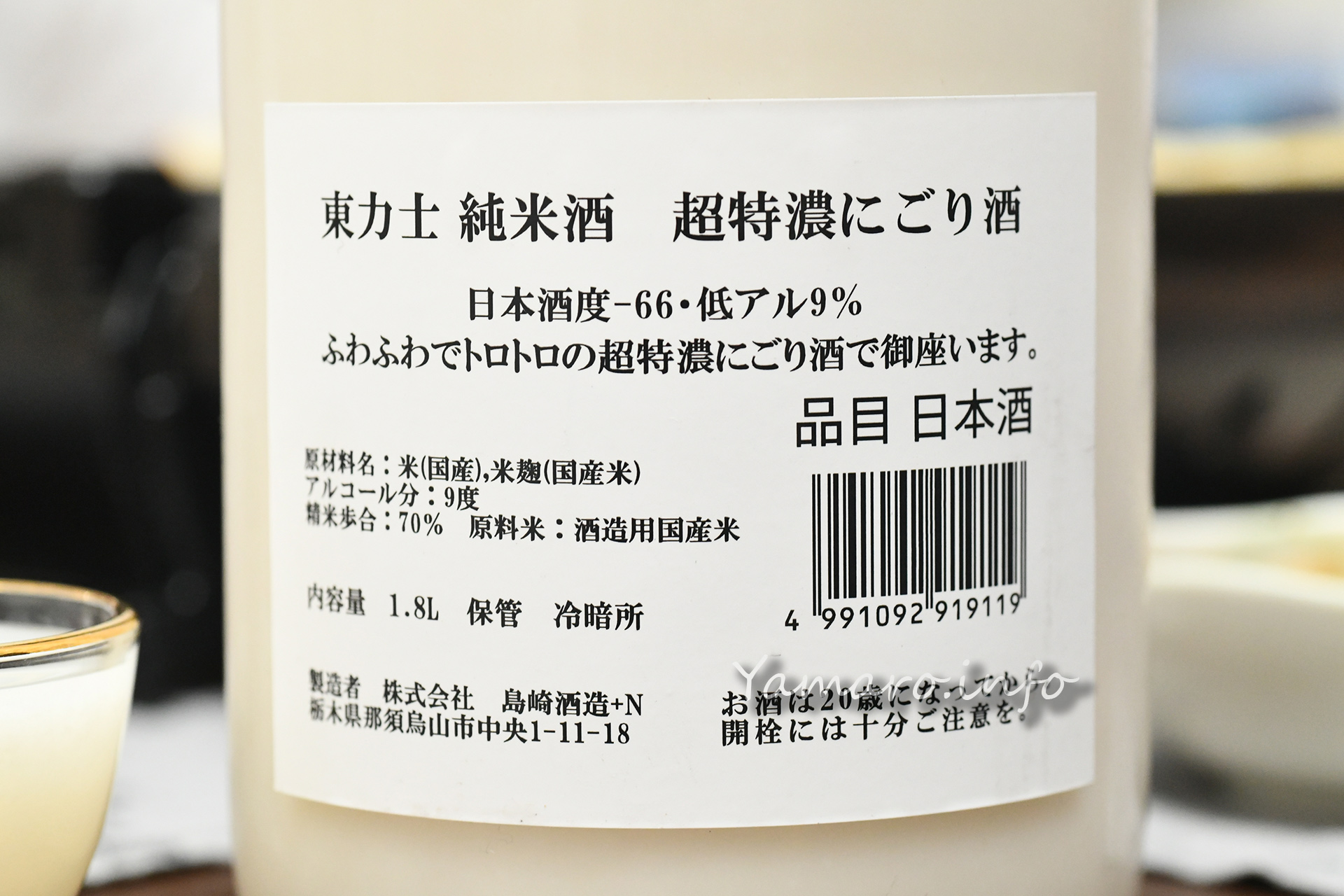

東力士のニゴリにはいくつか種類があり、先日購入したものは超特濃にごり酒でしたが、今回は「にごり活性生原酒」。

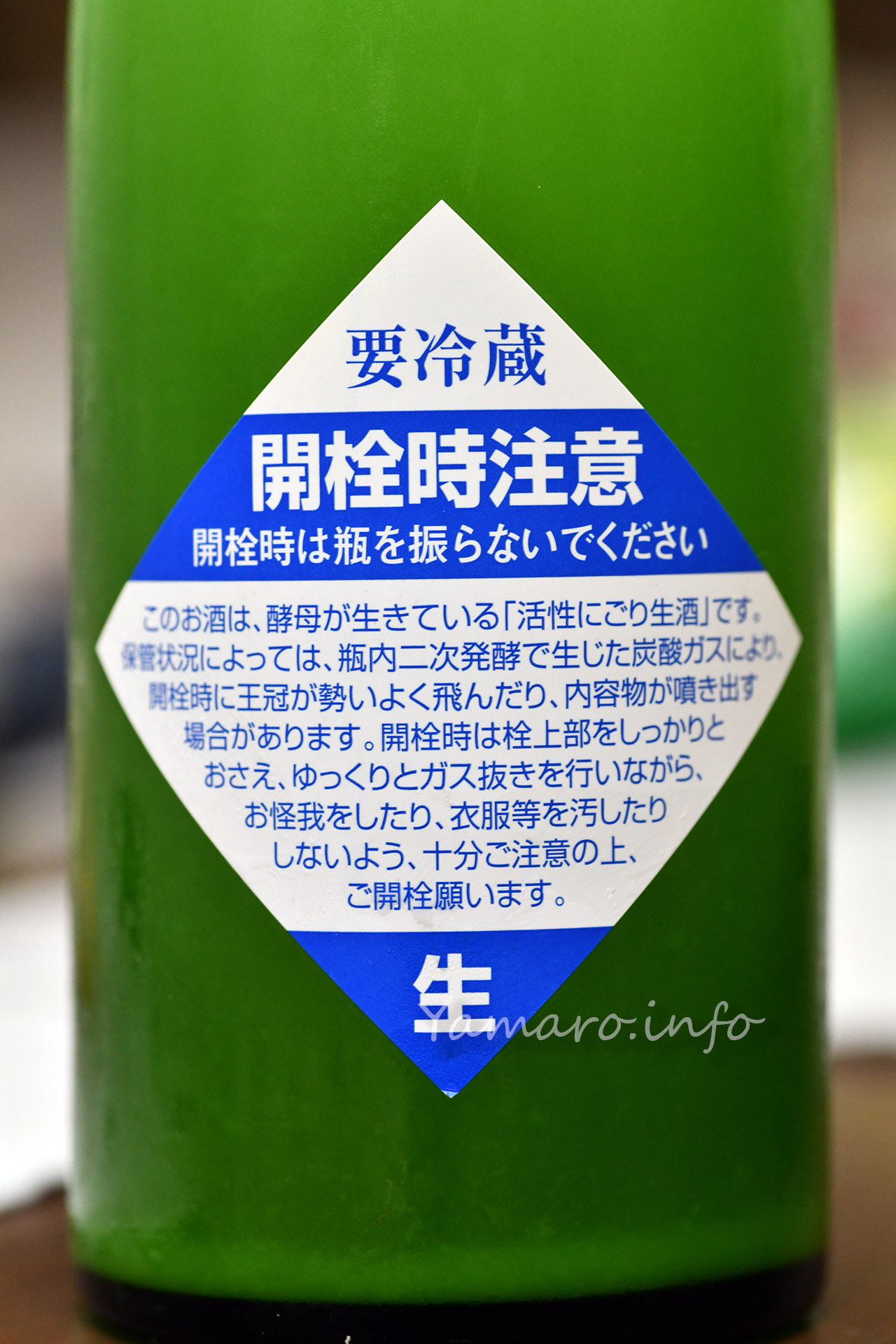

毎回購入のたびに酒屋に脅される(笑)、「とにかく慎重に空けてください」「天井まで吹くこともある」「お風呂場で開栓したほうが良いかも」「部屋中酒まみれになったとクレームが入った」。

ただこの活性生原酒、蓋にガス抜き穴が空いているため、実はこれまで何度か買って吹いたことはなかったりするのは、過去のブログを見て実証済みではあります。

とはいえ、今回もかなり慎重です。

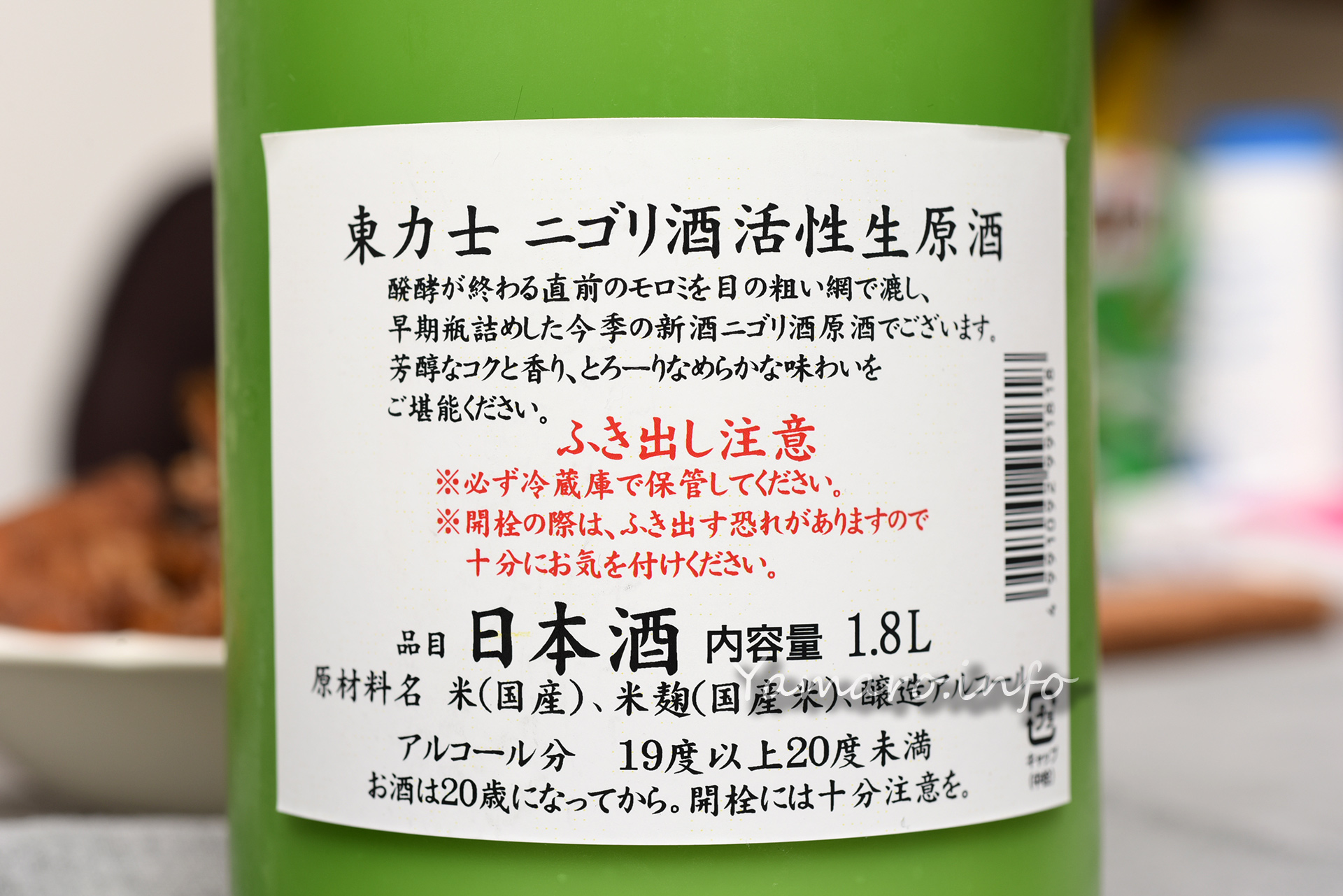

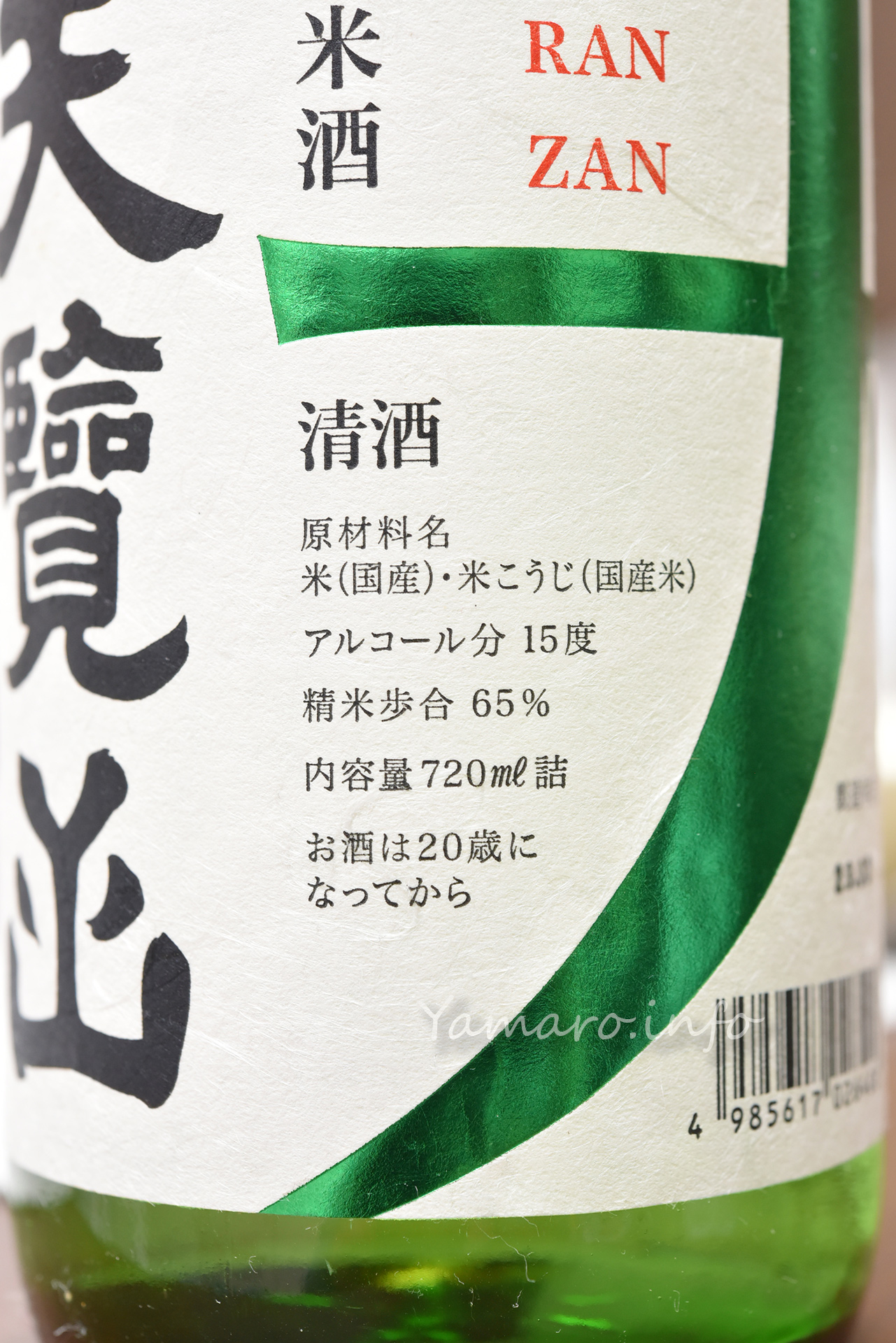

以前買ったものと同様、アル添、アルコール度数19度以上とかなり度数が高いです。

酒米や酵母は非公開、日本酒度は参考までに、東力士HPにあるゴリララベルではない定常販売品で-8となっています。

とにかく慎重に慎重を重ねて、大きなボウルを2個用意して、瓶の上下を挟んで開栓しました。

うん、今回も吹かなかった!

ガス感ほぼありませんでした。とはいえ、次回も同じ保証はありません。慎重に開栓してください。

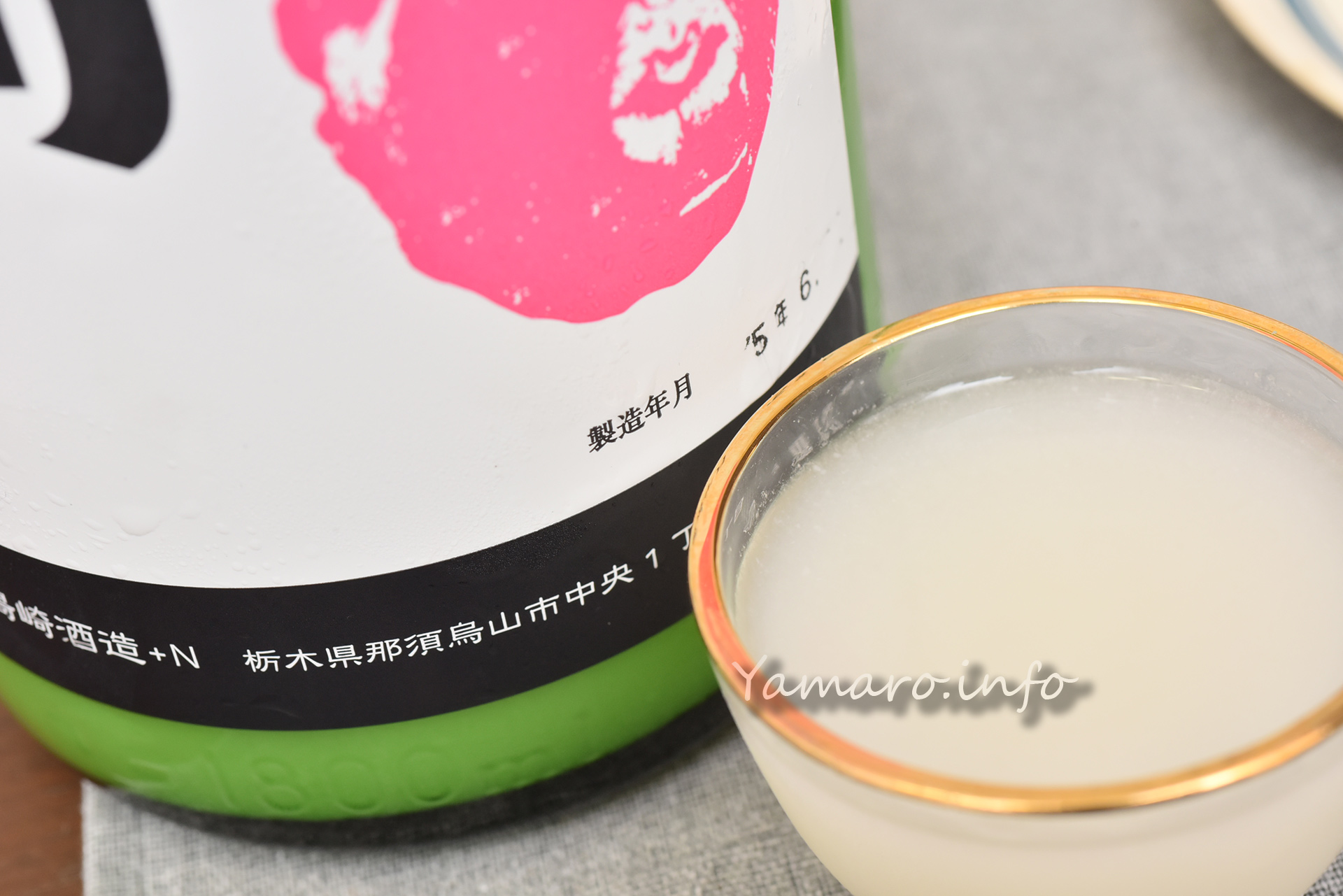

一度蓋をしてニゴリ成分をゆっくり撹拌。澱の粒子は割と細かめ。同じニゴリでも超特濃ほどのトロトロ感はないですね。

上立ち香は華やかな果実系。口に含むと、いやぁ甘みがすごい。濃厚バナナジュース(笑)酸味と苦味のバランスも良い。かなり強い甘みです。そして以前飲んだものよりもアルコール感が少ない。なんなら、アル添だなんてのはわからないくらいです。とはいえアルコール度数19度以上だけあって、後からドッシリ感は来ます。が、最初がバナナジュースなので、アルコールのドッシリ感が割りと感じにくいのです。危険なお酒です。甘いと思ってグイグイ飲むと痛い目に遇いますよ(笑

上の写真は2回めに注いだときのものですが、これぐらい澱がしっかり絡むと、濃厚バナナジュースの強い甘みが少し後退。酸味や苦味もより強くなり、更にバランス良くなりました。上澄みを楽しんだ後、澱を絡めて飲むのが楽しいお酒ですね。

飲み過ぎ注意です。ホントに。ついつい飲みすぎてしまいます。