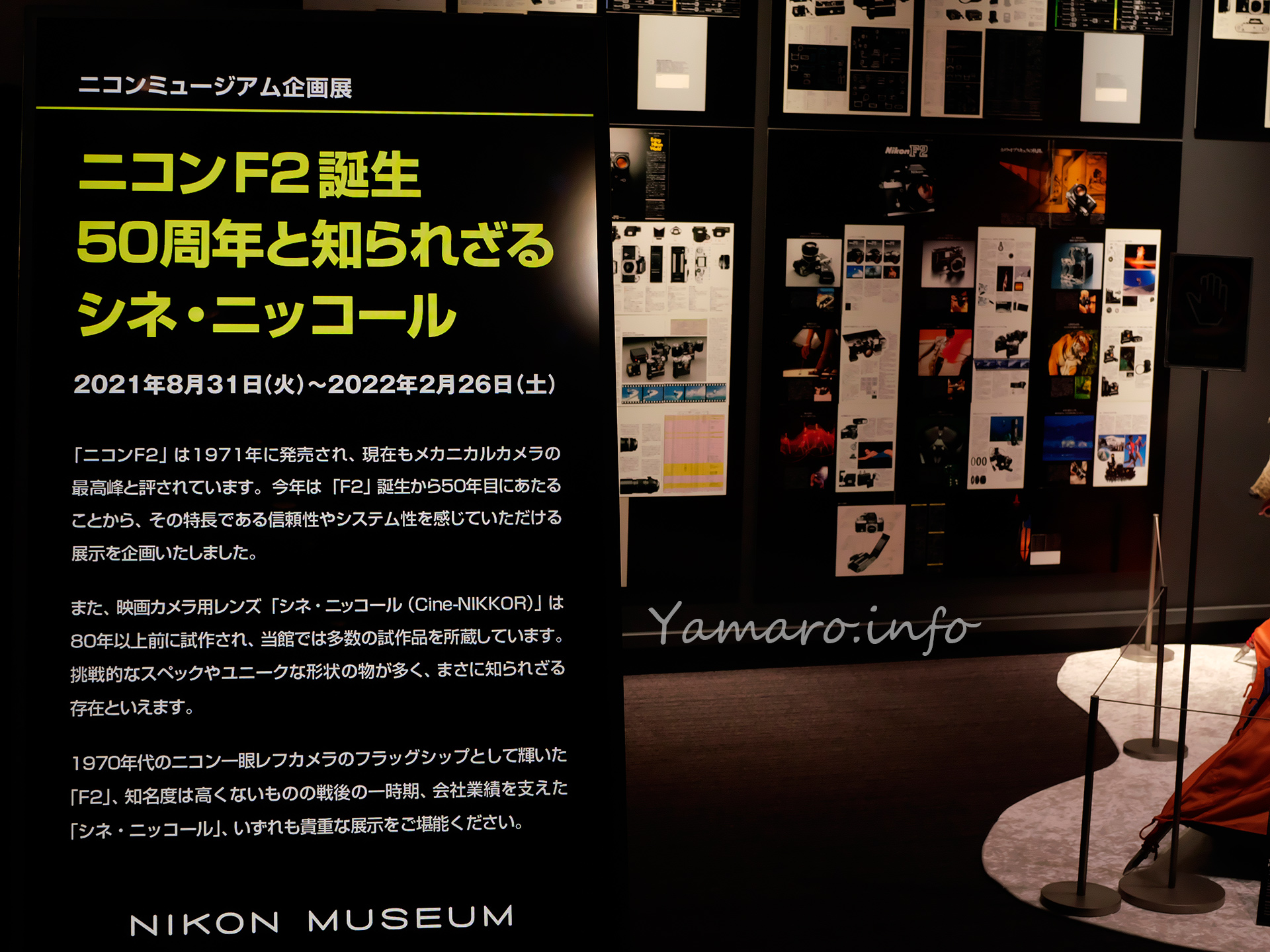

ニコンミュージアムの企画展、「ニコンF2誕生50周年と知られざるシネ・ニッコール」を見に行ってきました。

●入場は体温測定と連絡先を記載

いつものように入場しようとすると、自動ドアが開かない! 中から係りの方が来てドアを開けてくれました。

簡単に出入りできないようになっています。厳しい入場制限を行っていて、入るとタッチペンを持たされ、体温測定と連絡先(電話番号かメールアドレス)をタブレットに入力するようお願いされました。

館内のタッチパネルはタッチペンで操作、以前あった触れる展示機は全て撤去されていました。

それでは展示を見ていきましょう。

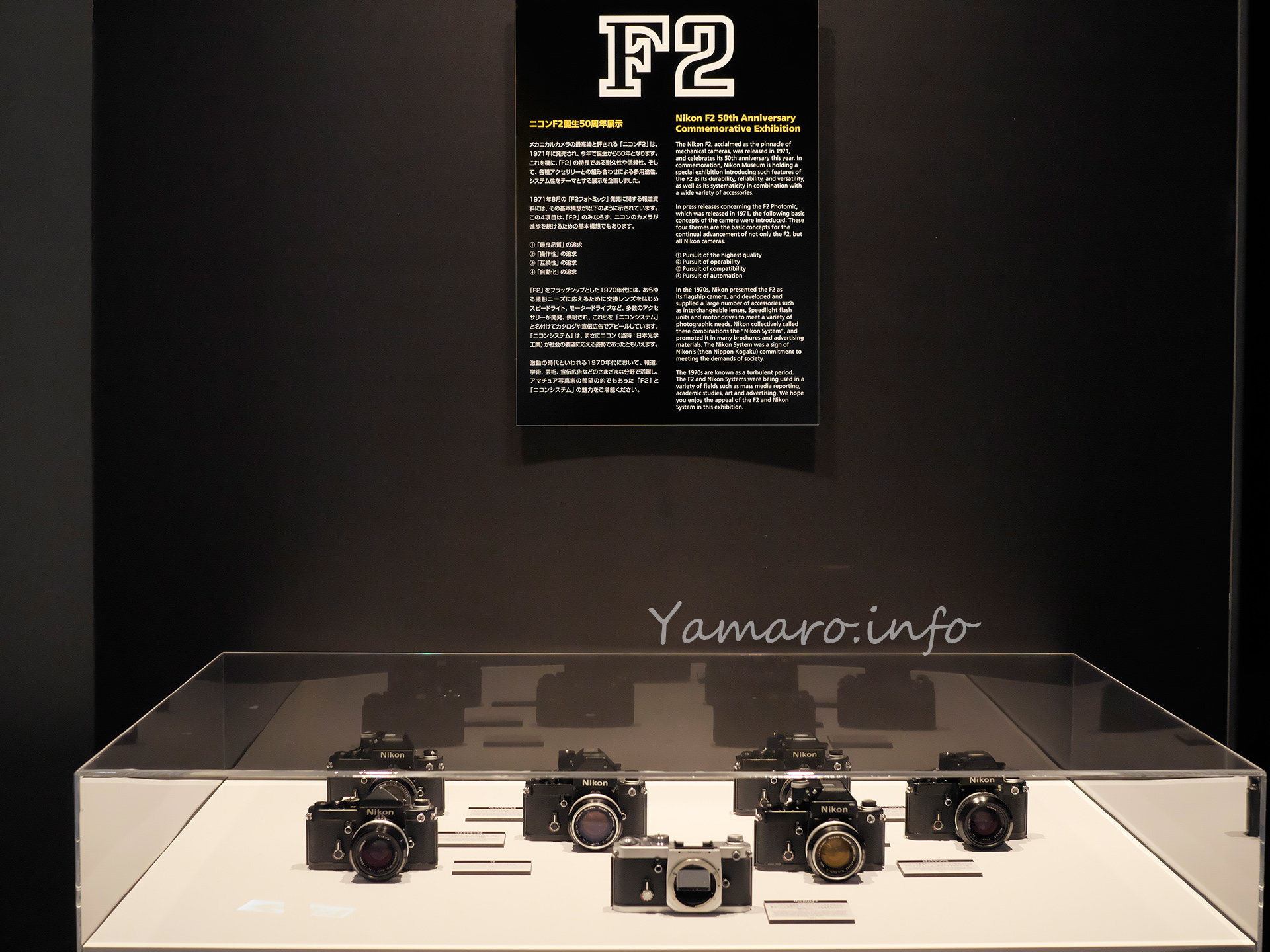

●F2の展示

入口から入ると、企画展の看板とともに、まずはF2の展示です。

Nikon F2は、1971年に販売開始された、一眼レフのフラッグシップモデルの第2世代になります。フラッグシップ機では最後のフルメカニカルカメラで、今でもメカニカルカメラの最高峰の1台とされています。

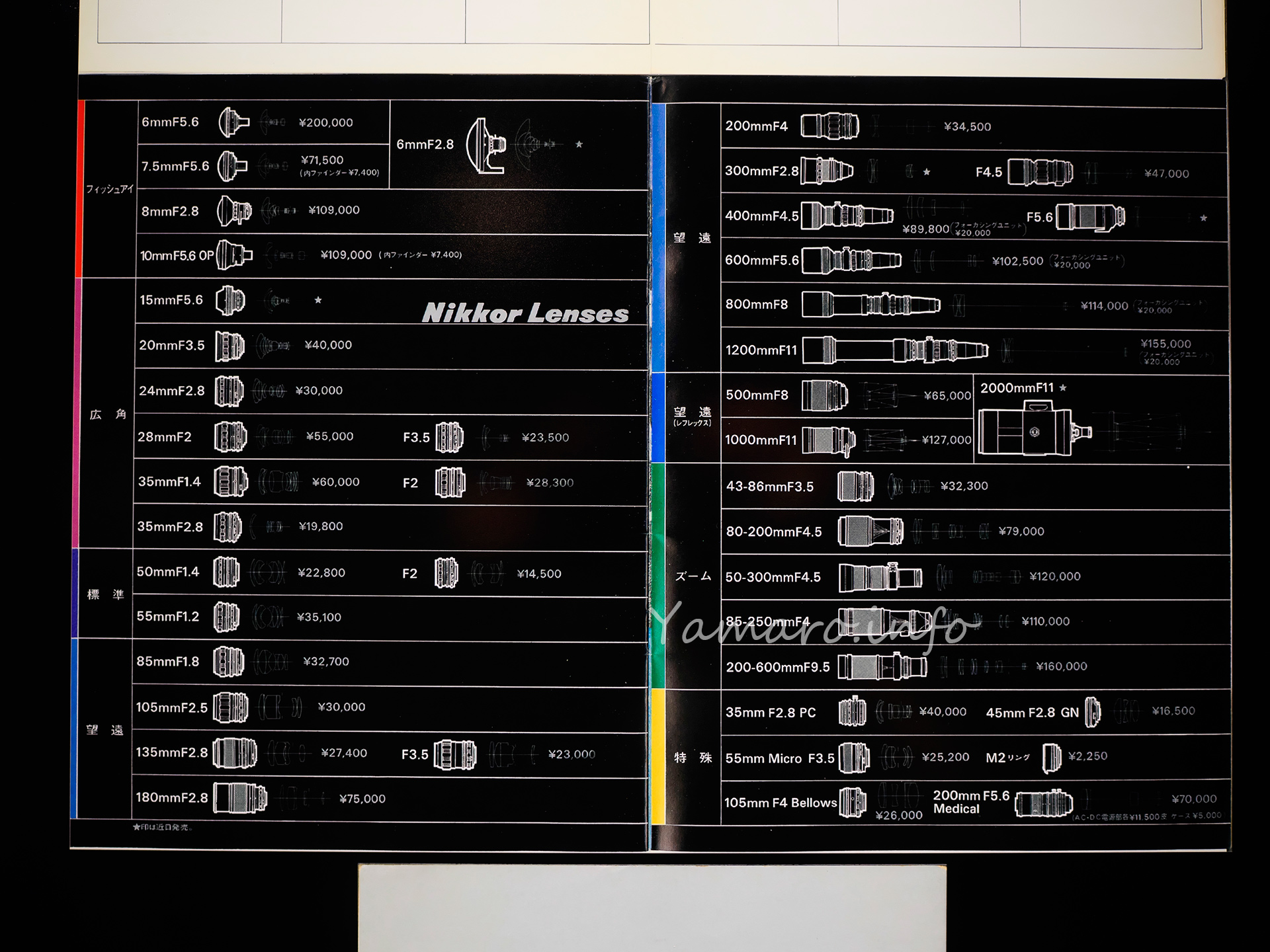

まず、当時のF2のカタログの拡大されたものが壁に貼られていました。

その横にはF2を愛用した冒険家「植村直己」のために寒冷地撮影のためにカスタマイズされた、通称「ウエムラスペシャル」が展示されていました。何台か作られたうちの1台です。このカメラが、後の報道用F2Titan(チタン)のベースになったとされています。

植村直己本人は、マッキンリー単独登頂を成功させたのちに消息を絶っており、今に至るも発見されていません。F2ウエムラスペシャルもまた、今でも彼とともに眠っています。

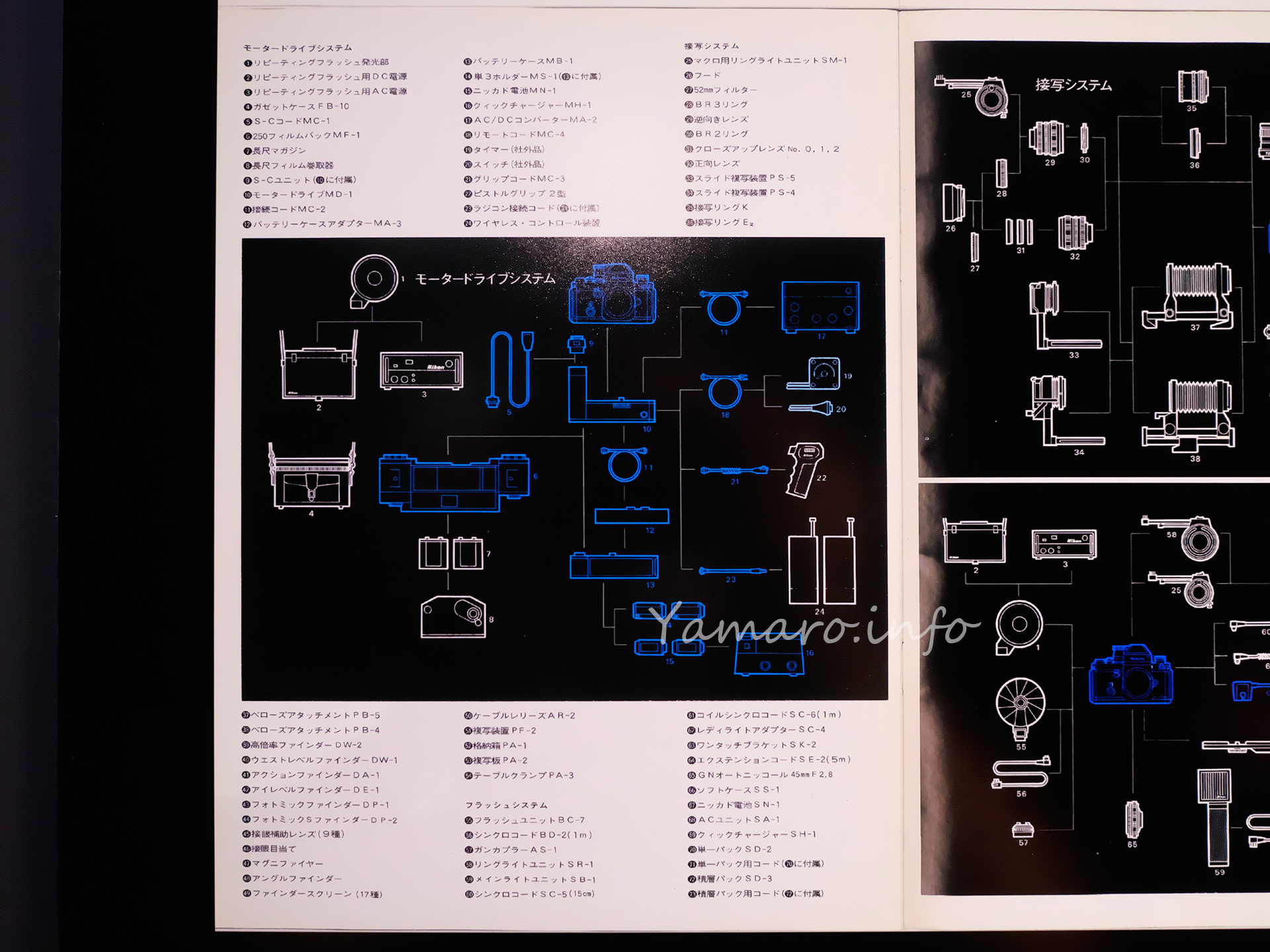

今回の展示では、F2の各種モデルのほか、その当時のオプション、アクセサリ類も展示されており、今回はそちらがメインです。

Yamaroは、F2のCdS露出計搭載モデル、F2 Photomicを持っています。露出計内蔵モデルでは、個人的にこの初期のPhotomicが一番デザインは優れていると思います。

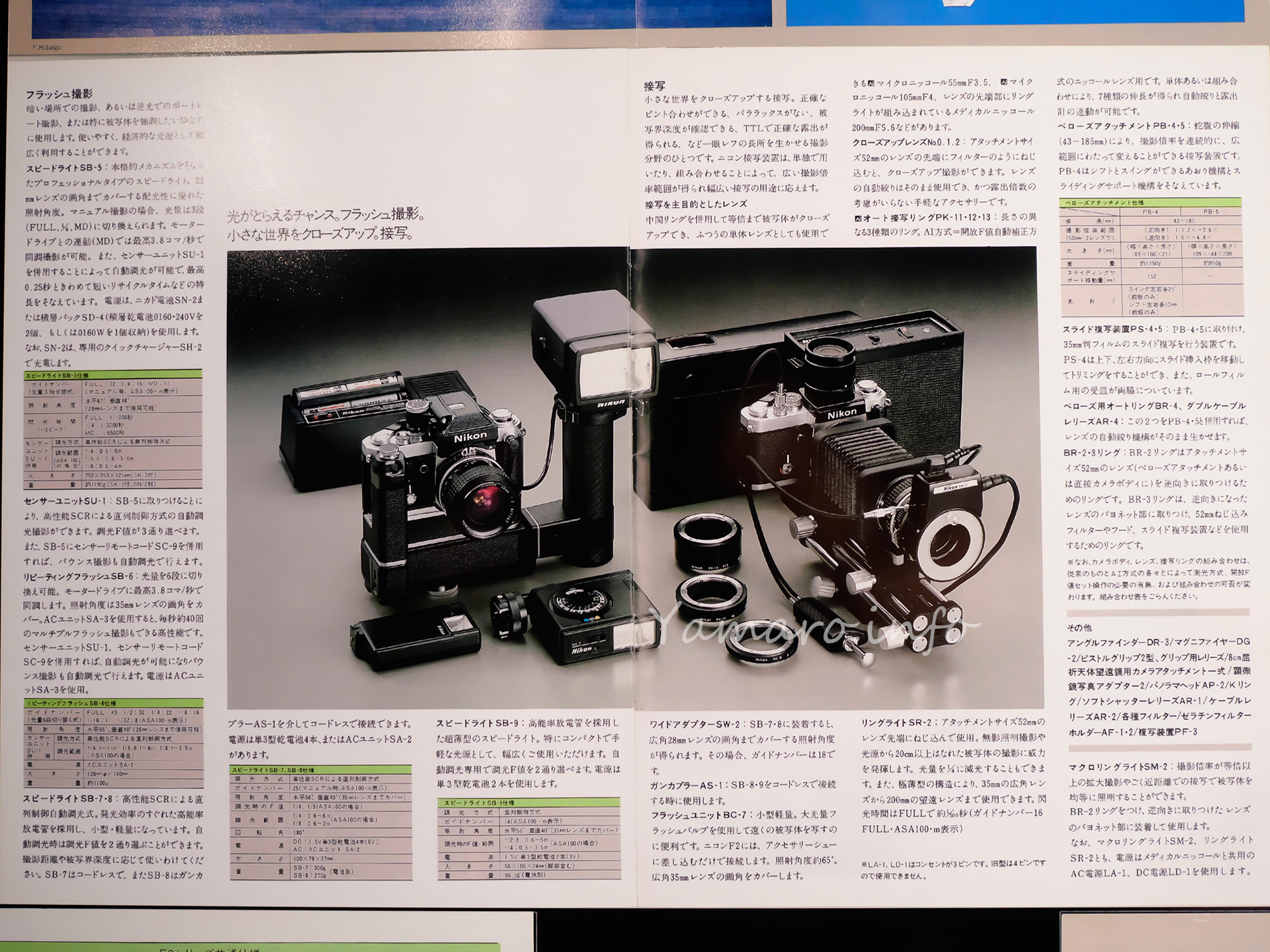

とにかく豊富なアクセサリがあったNikon F2。もちろん他のFシリーズに使えるものもありますが、フラッグシップ機のF2用は、一般には使わないような特殊なもの、実験的なものまで多数揃えられています。

F2の販売された1970年代は、それまで1回発光するごとにバルブを交換するフラッシュバルブ(プリントゴッコのバルブみたいなもの、と言えば分かるのは30代後半からかな?)から、何度でも発光できるエレクトロフラッシュに移行したのもこの時代で、フラッシュ(Nikonではスピードライトと呼称)が充実しだしたのもこの時代ですね。

スピードライトSB-7

スピードライトSB-5

スピードライトSB-1

絞りを自動化するEEユニット

Yamaroも所有するベローズPB-4

アオリ撮影も可能

リングライトSR-2を装着

ベローズPB-5とスピードライトSB-10

フィルムの複写アダプタPS-4

Nikon最後のベローズとなったPB-6

ベローズ装着時も絞り込み可能なレリーズ装着

複写台PA-2 F2にはウエストレベルファインダーDW-1装着

時計や日付、手書きメモを写し込めるアナログなF2データバックMF-10

アクセサリのうち、ベローズのPB-4は所有していますが、自動絞りを機械的に絞りリングを動かすことで実現したEEユニットは、実物を始めてみました。

どういう仕組みかというと、絞りリングにあるNikonのMFレンズ特有の露出計連動爪である通称”カニ爪”の両端を挟んでモータで動かす仕組みです。その後のAI方式にも対応したEEユニットでは、AIガイドを同様に挟んで絞りリングを動かしています。実際に動く動画もモニタで展示されていました。初めて見ましたが、こんなギミックなんですね。

バッテリケースMB-1装着

F2フィルムマガジン

250フィルムバックMF-1とワイヤレスコントロールユニットML-1

長尺マガジンMZ-1

インターバロメーターMT-1

750フィルムバックMF-2

ピストルグリップ2型

中古でもまず見ないピストルグリップ

長尺フィルムバックも250枚用と750枚用があり、スポーツ写真で重宝されたことでしょう。デジタルになった今なら、素人でもメモリカード交換せずに数千枚撮影なんて簡単にできてしまう時代ですが、この時代はフィルム10本も撮れば、たくさん撮ったなという感覚でした。フィルムチェンジの時間を考えると、報道のスポーツ撮影は、こうした長尺フィルムが使われていたのです。時代ですねぇ。

どのアクセサリにも言えることは、どれも質感や工作精度が高く、所有欲をそそるということ。今のNikonのカメラにも、こういう憧れるアクセサリが欲しいですね。今、なんでもソフトウェアでできる時代になり、逆に実態を伴ったギミックのあるモノが見直されてきています。今後再びニッチになっていきそうなカメラ市場で以下に売っていくかのヒントが、ここにある気がします。

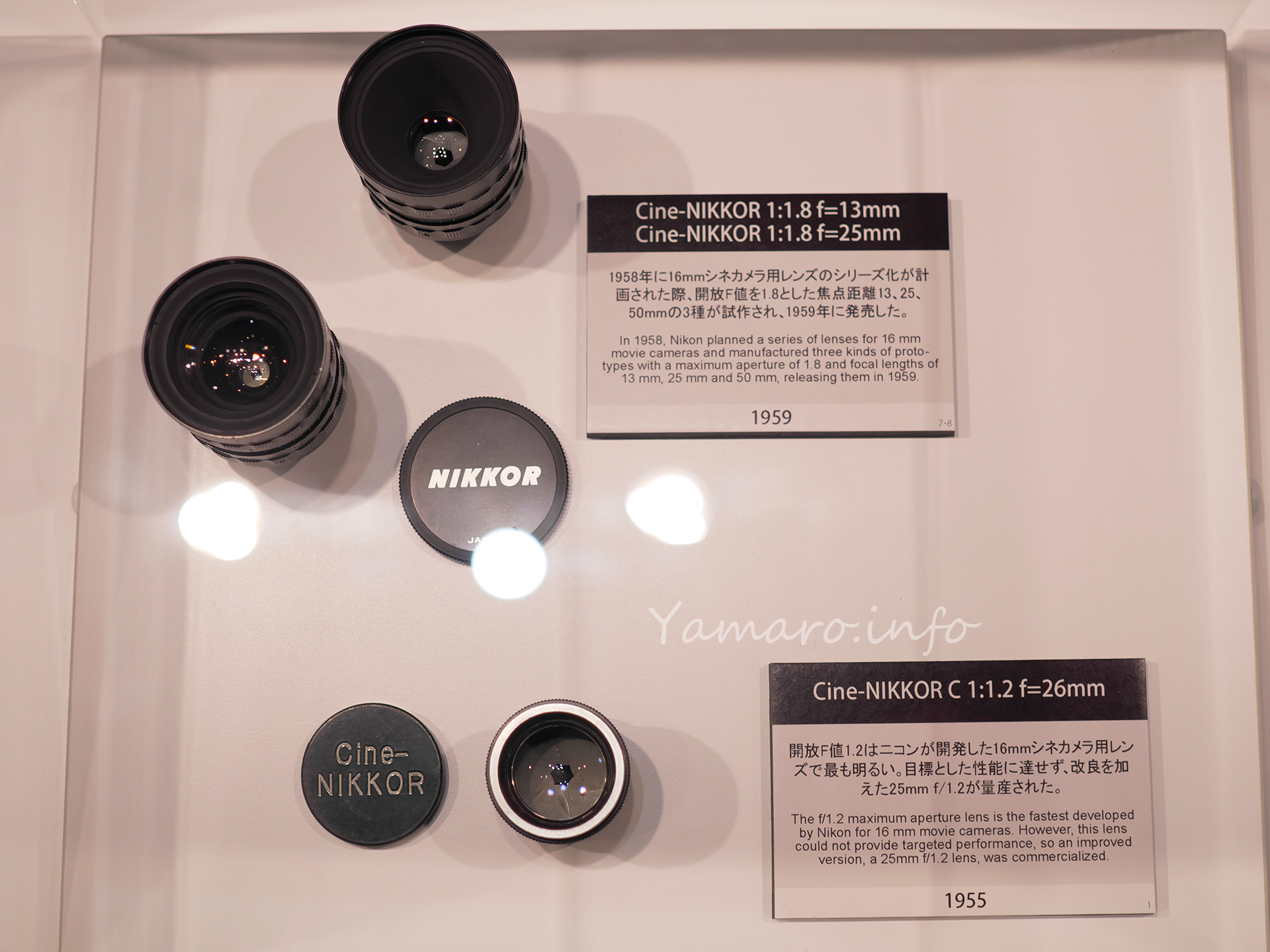

●シネ・ニッコールの展示

シネ・ニッコール(Cine NIKKOR)は、かつて映画カメラや、8mm,16mmシネカメラ用に作られていたレンズです。かつては、Nikonも8mmムービー(ビデオではなく8mmフィルム)を販売していましたが、主流ではなかったようです。

シネ・ニッコールについては、そんなわけで私もあまり詳しくはなく、実は1本コレクションで持っていたりしますが、センサの比較的小さいM4/3カメラでの運用もちょっと厳しそうな感じです。

ムービー用のレンズとあって、写真用のレンズよりもズームレンズの普及が早く、10倍以上のズームレンズも開発されていました。小さなフォーマットだからこそですね。

レンズも小さい(単焦点なら)ので、コレクションしたくなる気持ちもわかります。

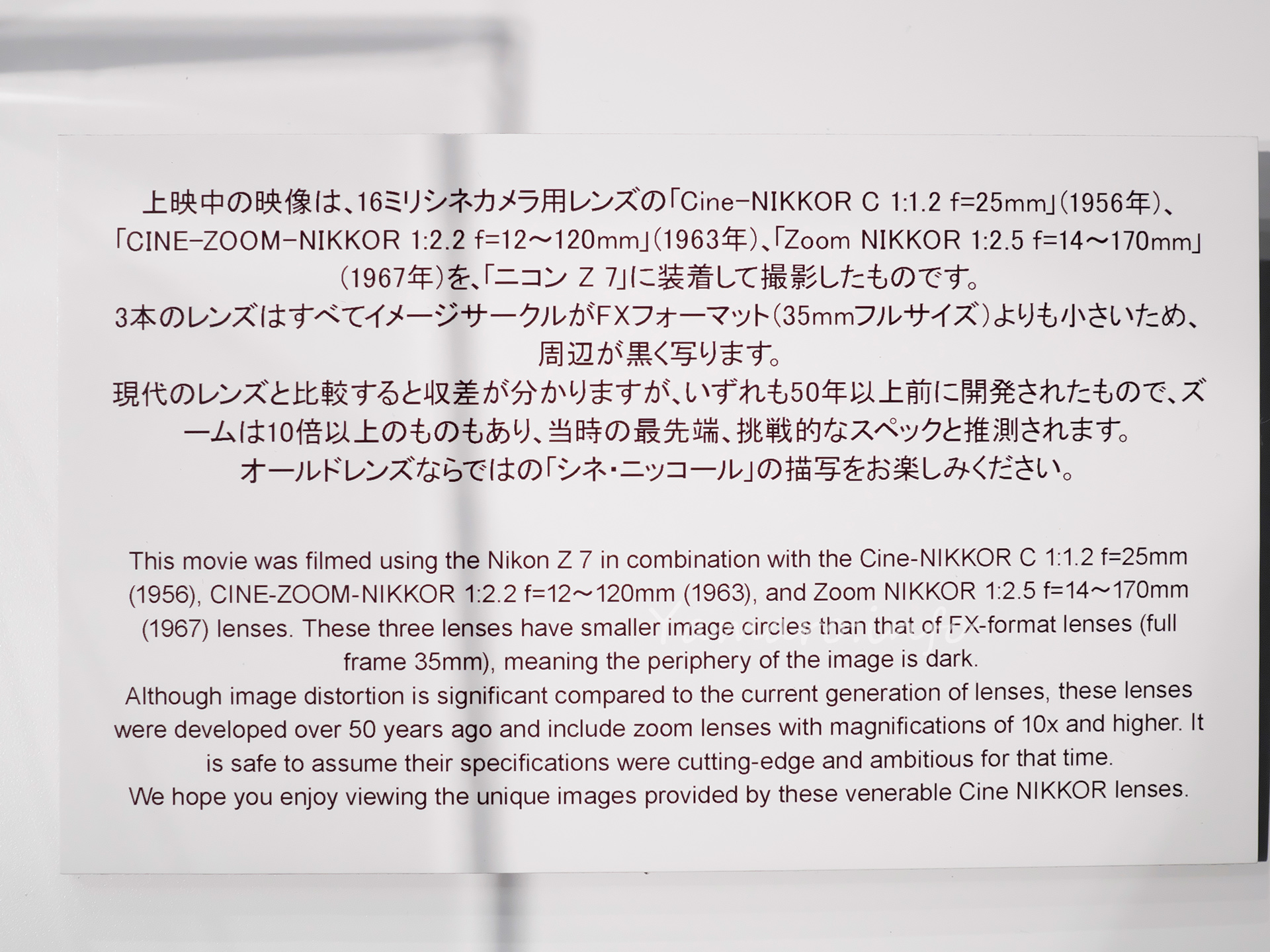

シネニッコールをNikon Z7に装着し撮影された動画も公開されていました(撮影は禁止)。

イメージサークルがフルサイズよりも小さく周辺が黒くなるため、動画では編集でトリミングしていました(ズームアップして黒いイメージサークルからトリミングへと移行する過程も動画で見ることが出来ます)。

やや収差は多めですが、フルHDであれば、案外よく解像しており、当時の8mmフィルムには十分な解像力を持っていたことが伺えます。

ということで、ちょうど仕事の谷間になって、急遽行ってきたニコンミュージアム、コロナ禍の平日とあって、客は自分ひとり(最後に2人入ってきましたが)でしたが、おかげで十分堪能できました。

開催は来年2月末までと長めとなっていますので、是非機会があれば行ってみてください。年末にはワクチン接種が進んで、コロナも落ち着くと願っています。