の跡地、とあるように、前回の2010年の訪問の同年に、ついに旧梶又小学校は解体されました。

なので、どちらかというと、南摩ダム建造で通行できなくなる旧道の様子です。

2012年夏、転勤で栃木から東京に引っ越すことになりました。間もなく引っ越しという8月後半、もうしばらく来ることもないだろうと訪問しました。

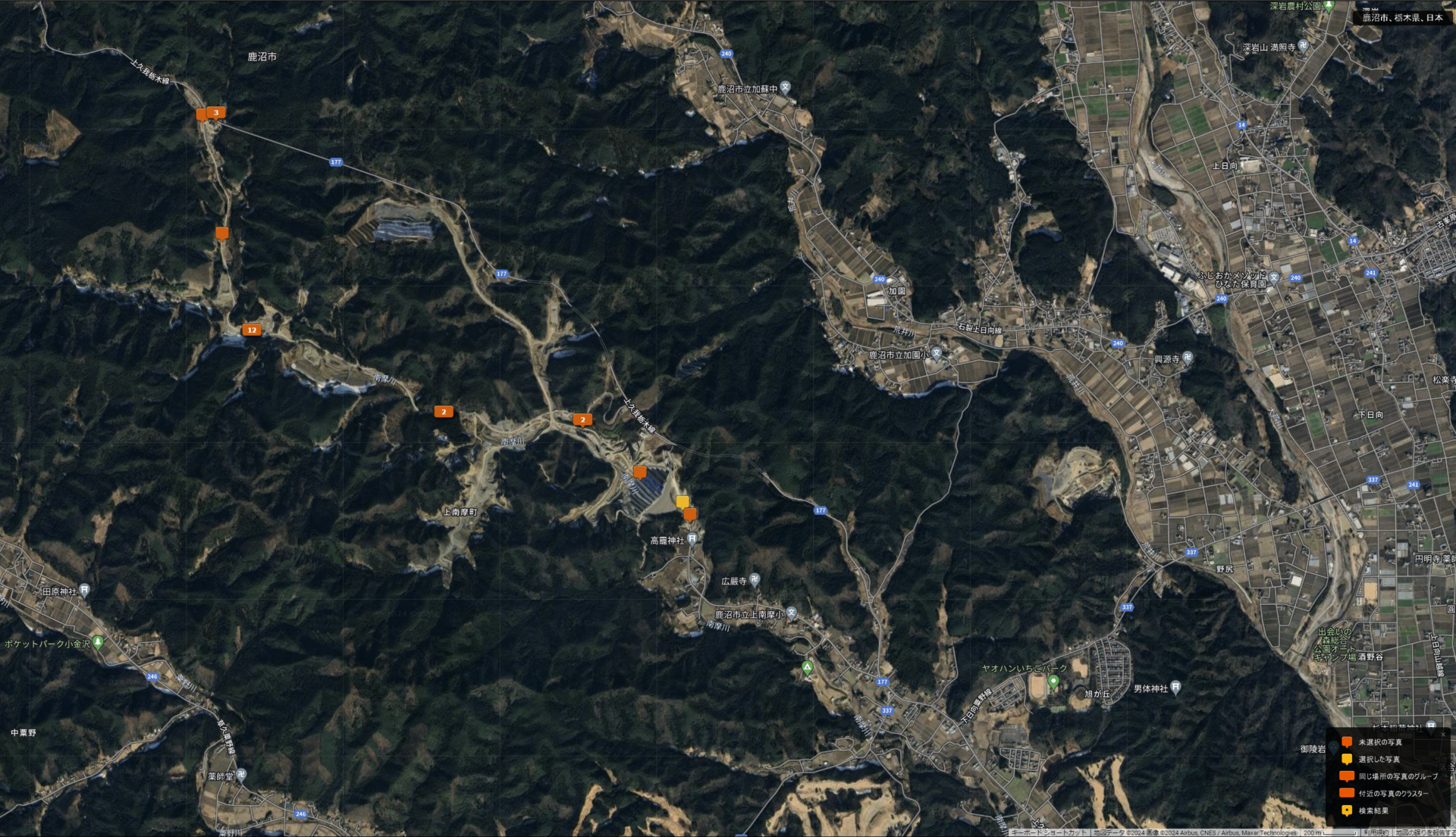

この時点で、旧道は走行できましたが、ダム建造に向けた新道の建造も進んでいました。上の写真はダム建設地そのもの、GPSデータを付与していますので、然るべき方法でご確認いただければと思います。

真夏の南摩川は、相変わらず流量も少なかったですね。

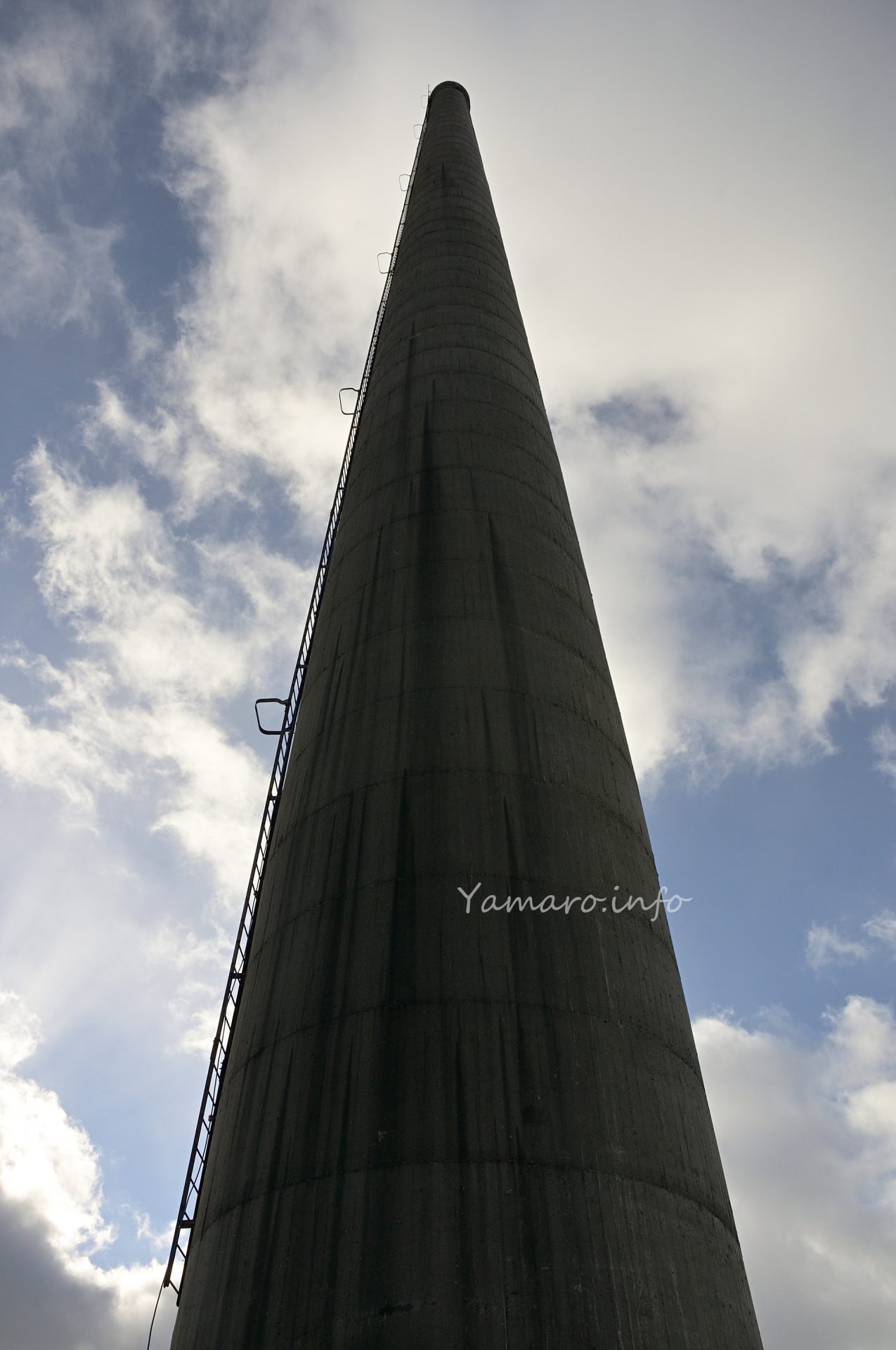

そして、県道177号線新道のトンネルが既に完成しているのを確認したので、近づいてみました。面白いことに、新道はまだアスファルトが敷かれていない砂利道でしたが、特に通行止めにされてはおらず、トンネルの近くまでは車で入ることができました。

ちょうど現在のGoogleマップではこの地点です。

トンネル名は西口笹トンネルで、ちょうどこの撮影の1ヶ月前の2012年7月に施工完了したようです。しかし実際に一般車両が通れるようになったのは2021年9月からで、建造から実に9年以上も通ることができなかったようです。

世の中には完成しながらも道路計画中止で使われなかったトンネルもあるので、ここはまだマシですが、南摩ダムの構想が半世紀以上に渡り、あまりにも長期化しすぎたのは問題でしょうね。

そして旧梶又小学校前の南摩川は枯れていました。この年は雨が少なかったようですが、こんな状況ですから、ここに果たしてダムが作って機能するのか?という疑問は最後まで払拭できませんでしたね。ただ、現在の構想を見ると、他の川からも取水して取り込むようなので、何が何でも水は溜め込むのでしょうね。

旧梶又小学校の面影は、学童の横断歩道の標識や鳥獣保護区の看板で残るのみでした。

2年前の撮影した土研式雨水曝露試験の容器は健在でした。

この撮影から9年後の2021年9月には新道が開通し、旧道は一部通行止めとなったようです。

さて、もう二度と通ることのできないこの旧道ですが、南摩ダム自体はまだ見たことがなく、いずれ何処かで訪問したいと思っています。今年何処かで行ってみたいけど…