発売から1年3ヶ月、2021年12月24日に発売されたNikon Z 9 、2021年末に発売されたからか、どうも発売から2年経過しているイメージで語られがちですが、まだ1年ちょっとだったりします。

C:Ver3.10への更新内容は以下のとおりです。

以下の製品に対応しました。

– NIKKOR Z 85mm f/1.2 S

AF エリアモード]を[ワイドエリア AF(S) ]、[ワイドエリア AF(L) ]、[ワイドエリア AF(C1) ]、[ワイドエリア AF(C2) ]、[ 3D- トラッキング]、[オートエリア AF ]のいずれかに設定して連続撮影を行ったときのコントラストが低い被写体に対するピント精度を向上しました。

別売のスピードライト装着時の連続撮影速度を改善しました。

以下の不具合を修正しました。

– 再生時の i メニューにある[画像編集]>[トリミング]を行うと、まれに切り抜く範囲が正しく変更できなくなったり、表示画像が歪んだりしてしまう。

– 再生時の i メニューにある[画像編集]>[比較明合成]を行うと、多数の画像を合成した時に画像に緑の色付きが発生することがある。

– 再生画面で拡大表示した状態でレーティングを設定すると、表示画像が一時的に異常となることがある。

– ごくまれにカメラが操作を受け付けなくなる。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/ja/download/fw/486.html

「…連続撮影を行ったときのコントラストが低い被写体に対するピント精度を向上しました。」と言うのは、元々暗所やコントラストに低いう被写体へのAFが苦手なNikonミラーレス機だけに、どの程度改善されたか気になるところです。

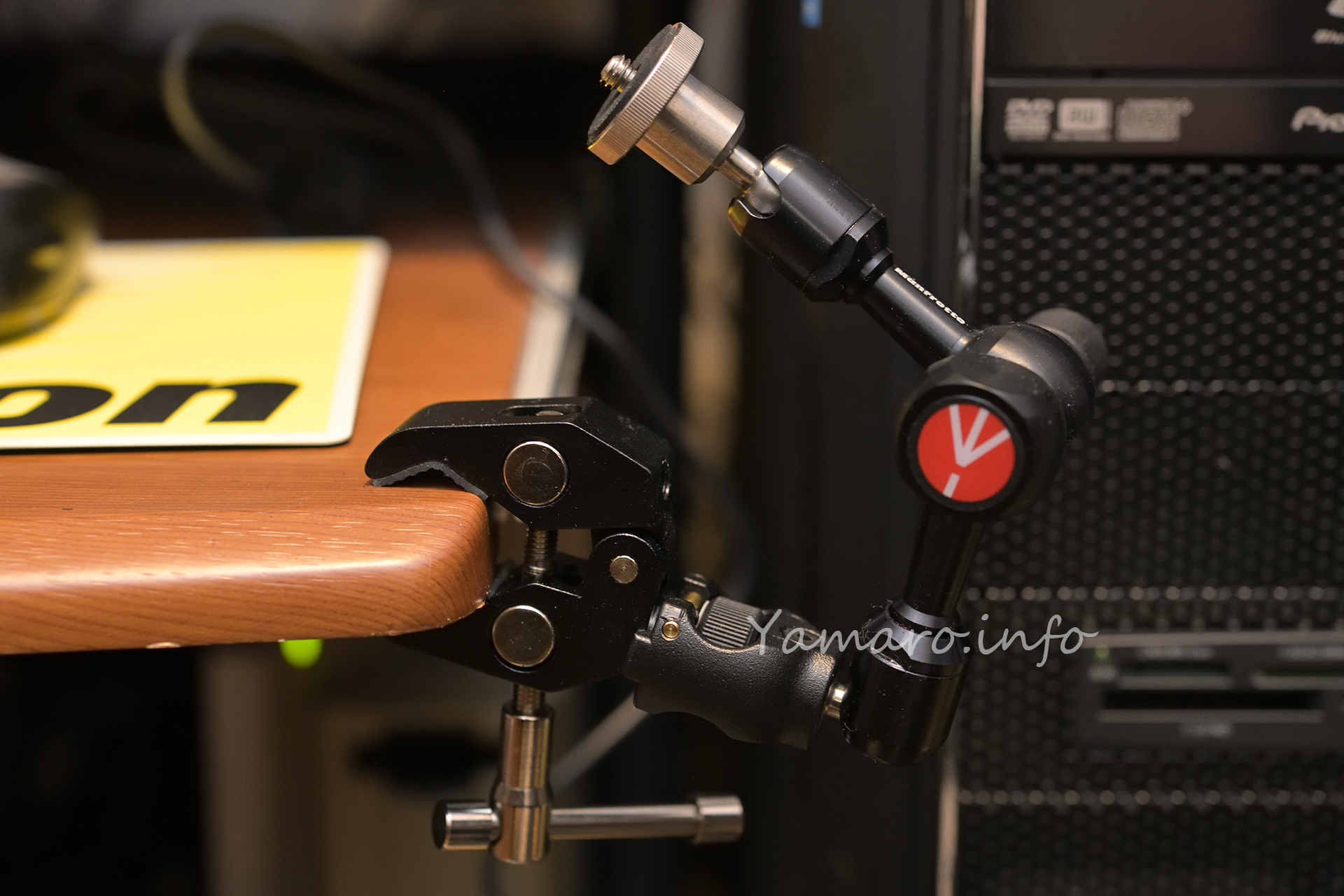

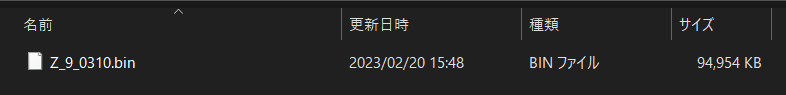

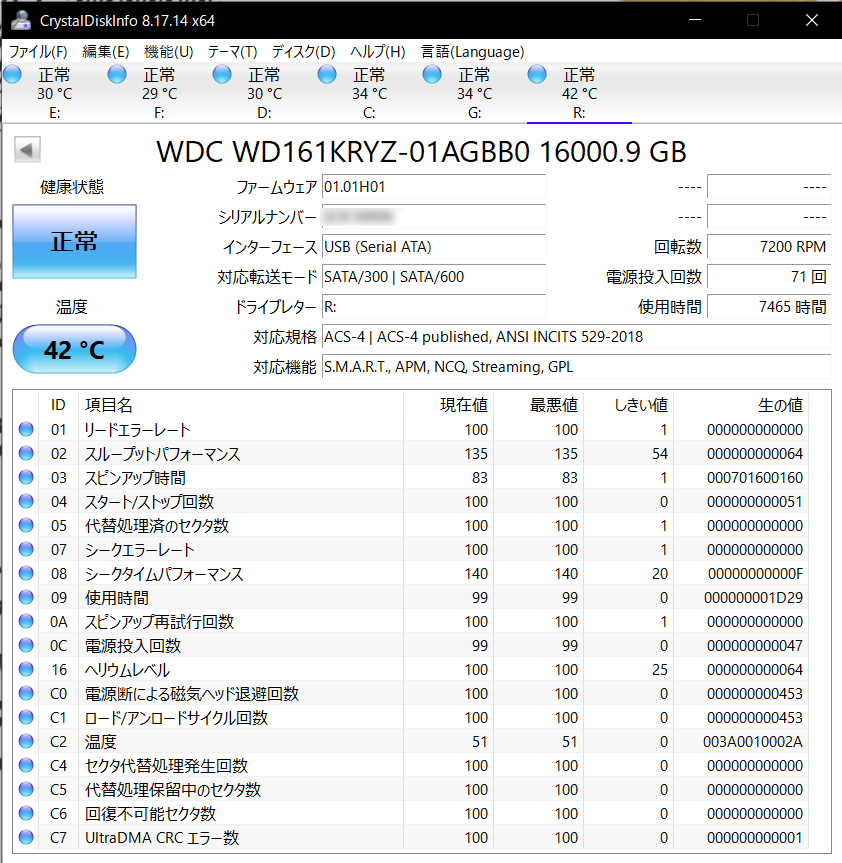

更新ファイルは約95MBもある

早速ダウンロード。Nikon Z 9のFirmwareアップデートはいつも時間がかかりますが、一眼レフと違って更新ファイルのサイズが大きいですからね。今回のファイルは約95MBありました。

パージョンアップのプログレスバー進行は、相変わらず遅いです。更新自体は数分で完了しました。

相変わらず低コントラストは苦手

夜明けの風景を撮ってみました。レンズはNIKKOR Z 40mm f/2 です。

画面中央ではAFが合わず、やむなく下の建物にフォーカスエリアを移動

一眼レフのD850ならAFが合うこの風景ですが、残念ながら画面中央の雲のある空ではAFが合わず、やむなく下の建物にAFエリアを移動させて撮影。やっぱりこうした場面でのAFは苦手で、ここがまだ一眼レフのAFセンサに追いついていないです。コントラストAFなら、このくらい雲があればAF合うかなと思ったのですが…。

NIKKOR Z 40mm f/2のコマ収差

最近フォトヨドバシで、新宿光學総合研究所 なる記事が、どこぞのカメラメーカーとのコラボで書かれていますが、この記事がとてもわかりやすいのです。コマ収差、なんぞや、というのもとてもわかりやすく書かれています 。

そのコマ収差ですが、NIKKOR Z 40mm f/2は光学設計がZマウントのニッコールの中では、比較的ゆるいためか、絞り開放だと割りと発生します。上の写真と同じ風景の右下隅を切り出してみました。

開放f2 1段絞ったf2.8 NIKKOR Z 40mm f/2の開放と1段絞った状態のコマ収差の比較

どうでしょう? 点の光が扇状になる度合いが、絞り開放では盛大に発生しているのに対して、1段絞りを絞るだけで、これだけ改善します。

NIKKOR Zはどれもものすごく写りがよく、スキのない描写ですが、写りすぎる、という側面も少なからずあります(人間贅沢ですね)。このレンズは、ちょっと肩の力を抜いた感じで好感が持てます。もちろん、もっと高価なZレンズはものすごく良いのですけどね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/307c4da0.71c2180e.307c4da1.a090d64d/?me_id=1307566&item_id=10018416&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaps2shop%2Fcabinet%2Fimage42%2F4589559129487_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)