NikonのDタイプレンズとして、最後まで販売されていた中の1本、AI AF Nikkor 20mm f/2.8D、先日ついに「旧製品」となりましたが、私はこのレンズをかれこれ十数年保有しています。

調べたら、2004年にヤフオクで手に入れているようです。

今はAF-S 16-35mm f/4Gも持っているのですが、あちらは結構大きく重いので、わずか270gと軽量コンパクトで、バッグにもう1本として入れておけるこのレンズ、割と重宝していたんですよね。

私の最近の使い方だと、16mmまで使うことは年に2,3回程度、20mmで十分間に合ったりします。

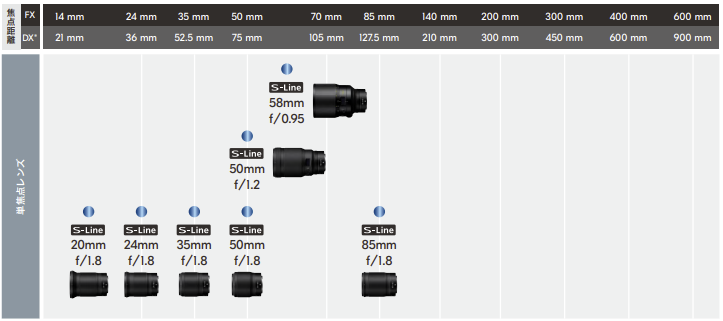

AF-S 20mm f/1.8Gもあるので、これも結構欲しかったりしますが、やっぱり少し暗くても、ずっとコンパクトなf/2.8Dのほうが、使用頻度考えるとコスパが高かったり。

それほど解像度坊ではない私、D850を使っていても、このレンズで十分なんですよね。

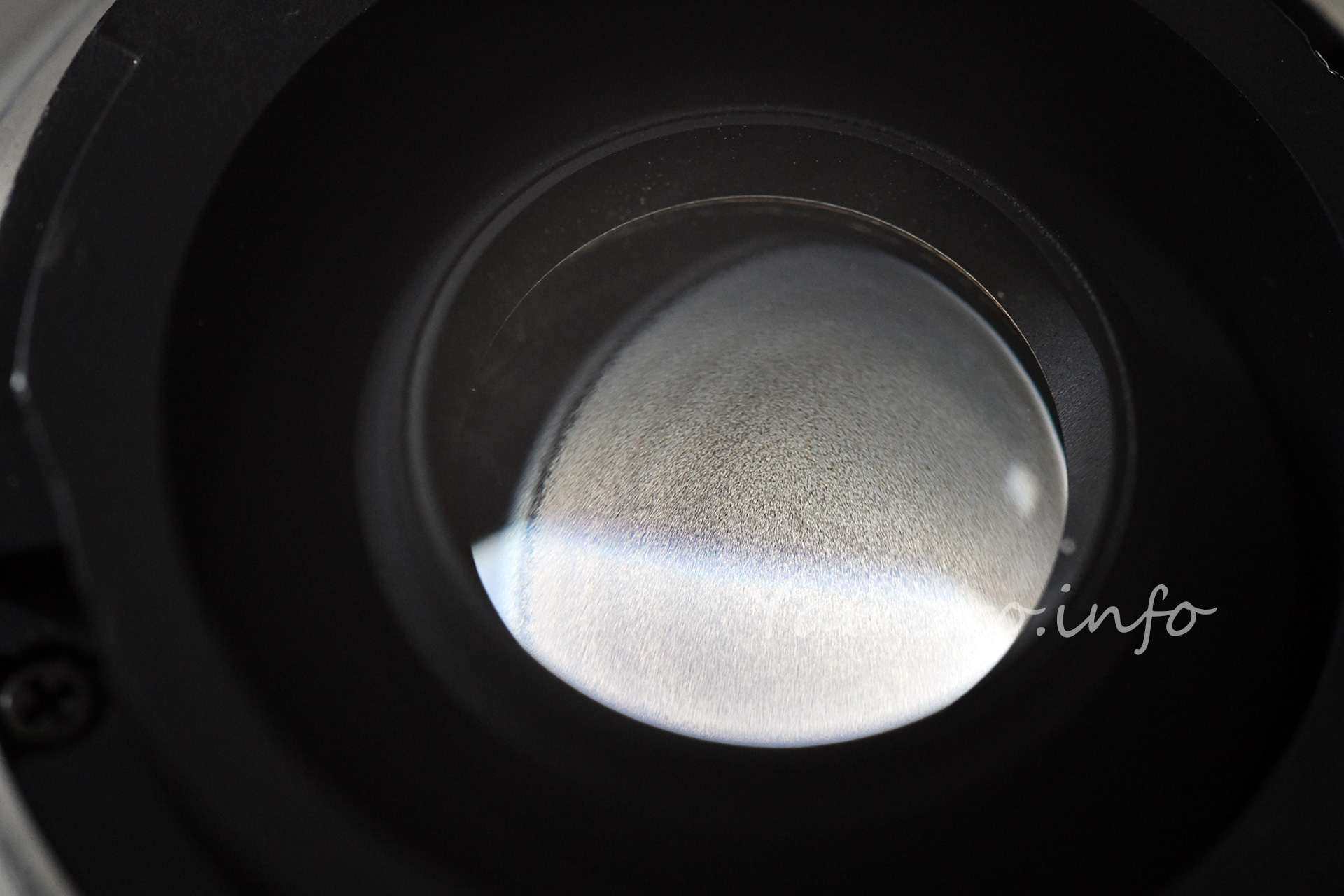

で、本題、バルサム切れ発生

以前から、逆光だとかなりフレアっぽい感じになっていて、古いレンズだしそんなものかなぁ、と思っていましたが、先日持ち出したときに、これはおかしいぞ、となりました。

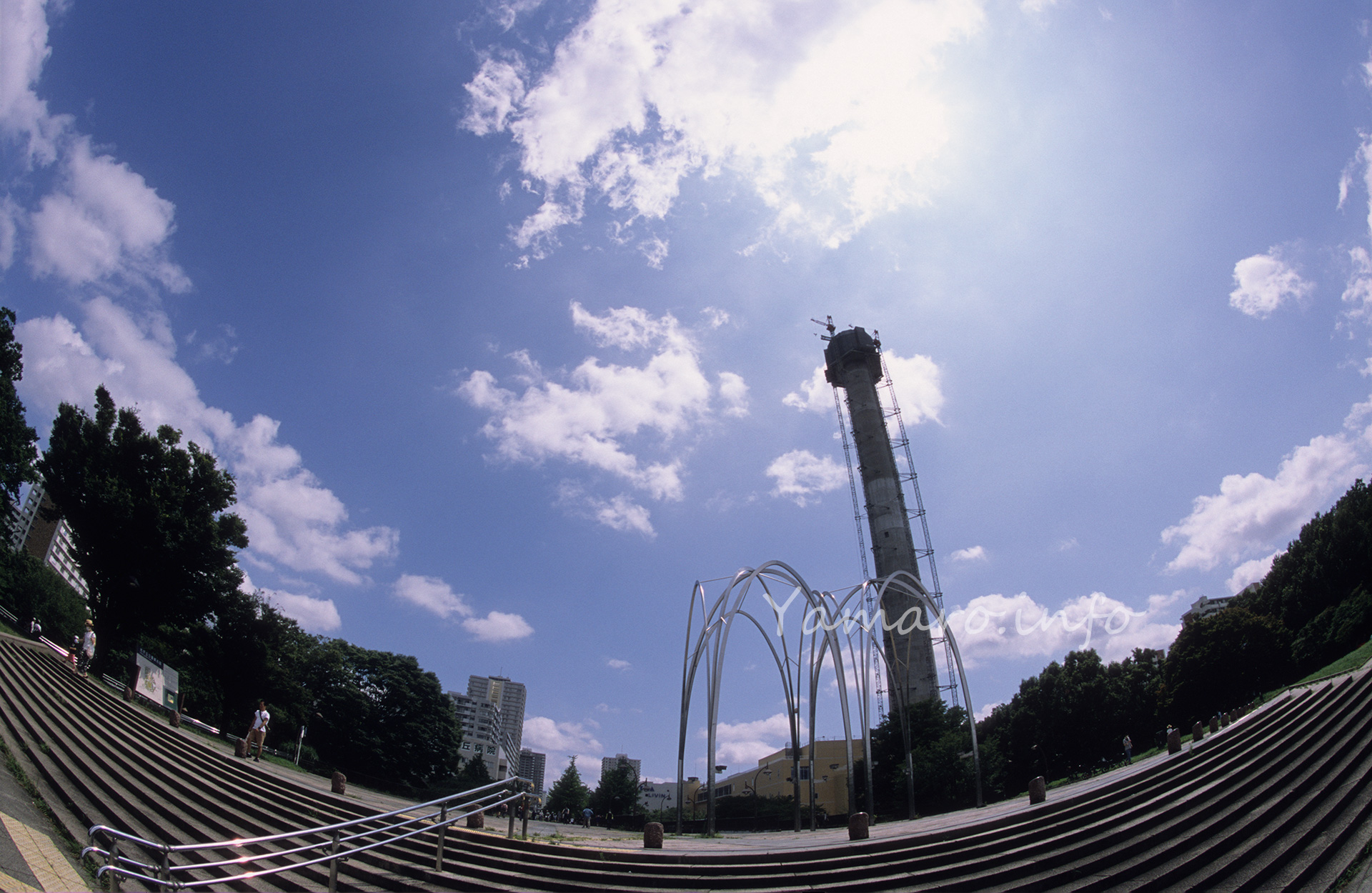

この写真、パッと見はおかしいところはありません。ですが、これを撮ろうとファンダを覗いた瞬間、おかしいと。明らかにファインダ全体が白っぽくフレアがかっているのです。デジタルでは、階調補正されるので、写真としてはおかしくないですが。

光にかざして光学系をチェックしてみました。うーん、曇りとかカビとか、特に見えないんですけど…。

で、家に帰ってから、もう一度しっかり確認。

ライトボックスを引っ張り出して、その上に載せてみました。

この時点でも特におかしいところはなかったのですが、いろいろな角度からよーく見ていくと…

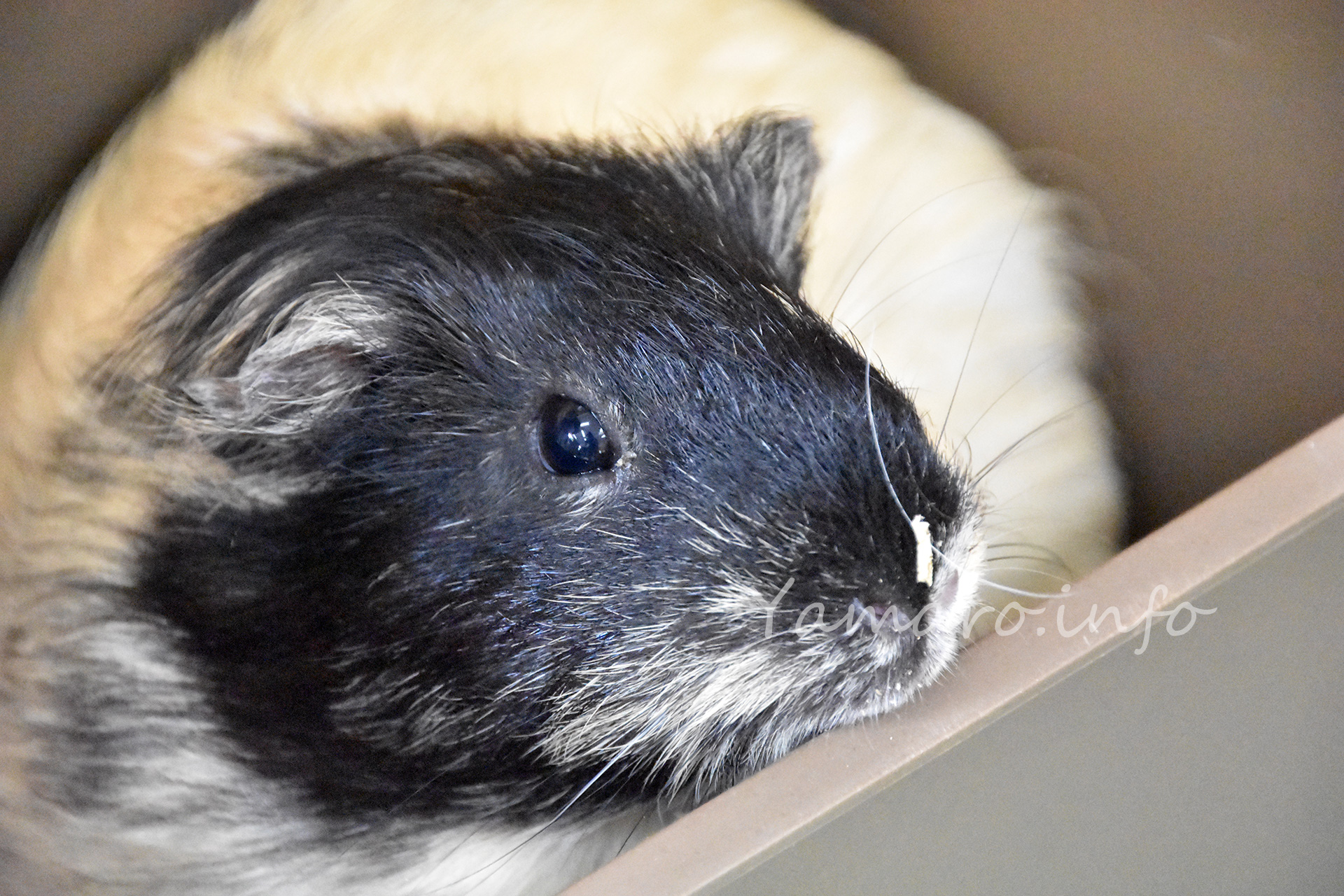

この写真は撮るのに苦労しました。見事なバルサム切れです。写真は四半世紀ほどやって来ましたが、まさか手持ちのレンズでバルサム切れが発生するとは…

調べると、このレンズ、バルサム切れの事例が多いようです。

Nikon界隈ではお馴染みのHaniwa様も、バルサム切れではなくカビのようですが、同じ光学系のAI Nikkor 20mm f/2.8Sを2018年に修理にだされていたようで、全光学系修理だったそうです。

この時点ではMFの20mmもまだ現行品だったはずなので、修理部品は保持されていたようです。しかもRoHS対応のガラスになっているようですね。

さて、当方のAF Nikkor 20mm f/2.8Dも、MF時代からの同じ光学系、そしてつい最近まで現行品レンズでしたから、修理できるとは思うのですが、先の修理屋さんのブログには、

古い機種のため、メーカーから部品供給は受けられませんでしたが

https://oldlens-repair-studio.com/191007-repair-nikon-af-20-28d/

という一文。え? 確かにMF時代からの光学系の古い機種ですけど、ついこの間まで現行品だったレンズ、部品供給できないわけないよね? もしかして外部修理業者には部品出さないの? それとも、修理用の部品がもうNikonにもないのか?

オールドNikonの修理業者ではおなじみ、ニコンOBの方が立ち上げたフォト工房キィートスさんにも修理依頼をしてみたところ、中玉の部品供給出来ないので、修理できないとの連絡が。やはり修理できないのか。

確かに、AF Nikkor 20mm f/2.8D、かなり古いレンズで、もう製造自体は相当前に終了していて、長いこと在庫限りの可能性は考えられます。そうなると、補修用部品も製造は止めていて、在庫の部品も思ったより早く払底してしまった、ということもありそうですが…。

ただ、Nikonのサポートページを見ると、しっかりと修理可能品リストに、AF Nikkor 20mm f/2.8Dは入っているんですよね。

ということで、素直にNikonに修理に出してみます。まあはっきり言うと、中古の同製品を買うのと変わらない修理費にはなるでしょう。ただ、もう旧製品となった今、そして他の修理業者では修理できないとなると、このレンズはなんとしても救い出したい、という気持ちが強いです。

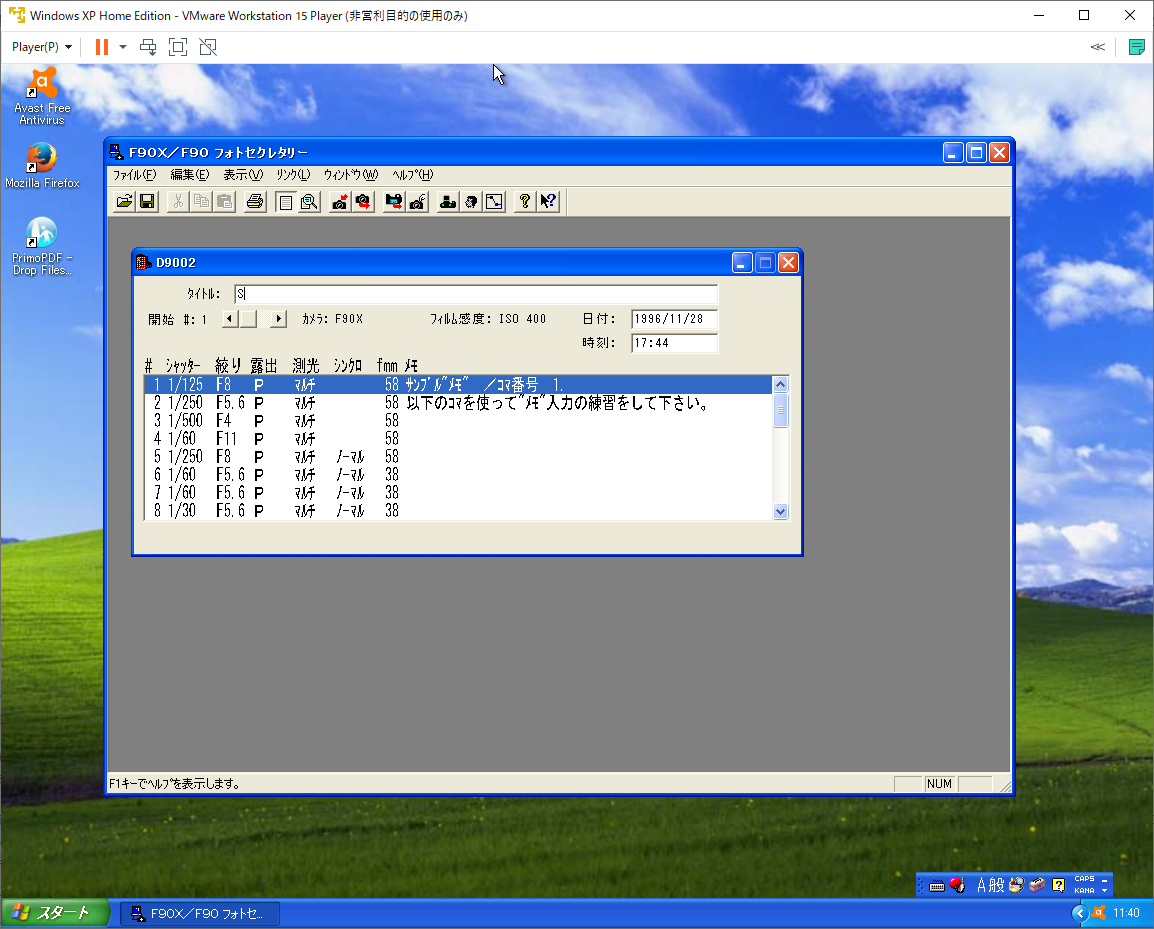

中古の同レンズでは、いつしか同じ症状になるでしょうし、ちゃんと直し他レンズのほうが安心でしょう。光学系もRoHS対応の新しいガラスになるとしたら(私の個体はS/Nから察するに90年代製造)、バルサム切れに対しても、品質改善の対策がなされている可能性もあります。

さてどうなるやら。そして修理費用(泣)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1d1e8eee.615a1146.1d1e8eef.79760b31/?me_id=1180385&item_id=10006171&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmitsuba%2Fcabinet%2Fnikon%2Fnikkor135mmf2d.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1beb5686.b4bf007e.1beb5687.6ee160aa/?me_id=1202242&item_id=11570610&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fused_086%2F3717010280427_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cde0cf1.c226411d.1cde0cf2.eda19c3f/?me_id=1275375&item_id=10022720&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyaotomi%2Fcabinet%2Fitem0010%2F29353.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1beb5686.b4bf007e.1beb5687.6ee160aa/?me_id=1202242&item_id=10217373&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmapcamera%2Fcabinet%2Fnew_046%2F4960759026026_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)