百里基地撮影の帰りに酒を買うシリーズ、何がシリーズだよ! ということで、寄ってきました。

いい酒が揃っている大山酒店

いい酒が揃っている大山酒店

で、買ってきましたお酒がこちら。

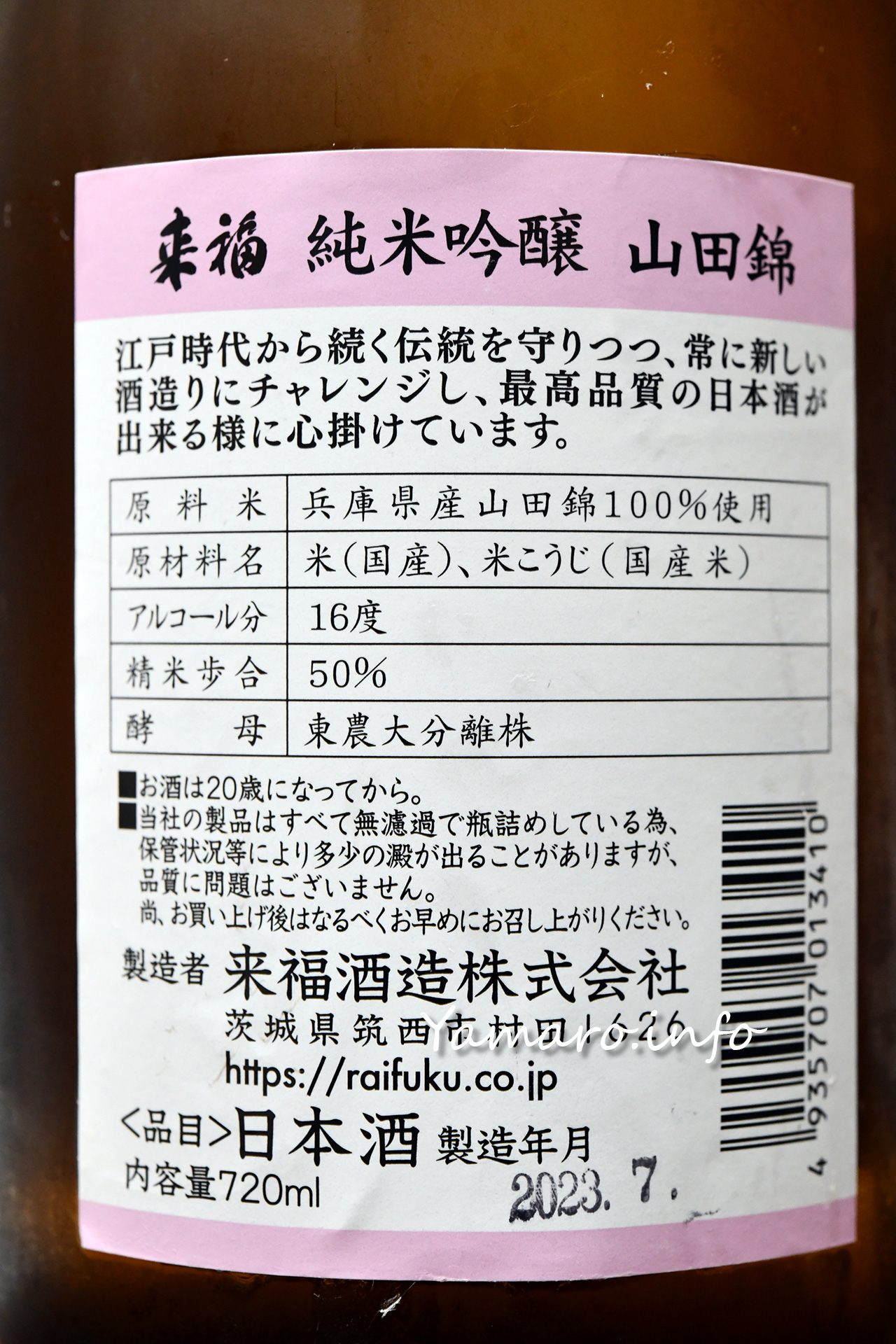

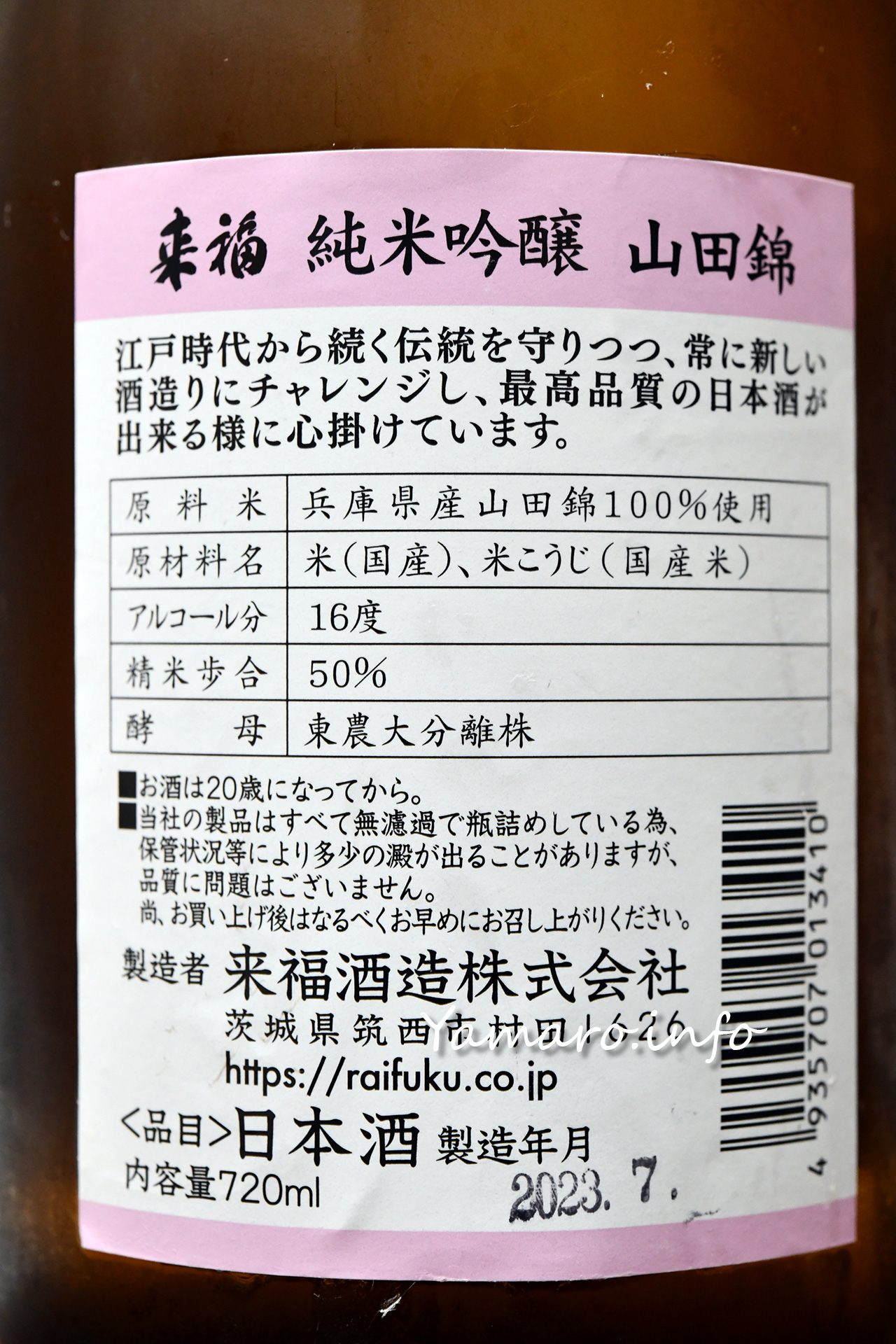

【来福酒造】来福 純米吟醸 山田錦

【来福酒造】来福 純米吟醸 山田錦

花酵母を使っている来福のお酒。今回は山田錦を使った純米吟醸をチョイス。ちなみに来福は全てのお酒が無濾過となっているそうです。

【来福酒造】来福 純米吟醸 山田錦

【来福酒造】来福 純米吟醸 山田錦

生とは書いていないので火入れ酒だよね? ただお店では冷蔵庫で売らてていたので、火入れでも冷蔵保管が望ましいお酒なんでしょうね。

酵母はラベルでは東農大分離株とありますが、「月下美人」という花酵母で、りんご酸を多く生成する酵母だそうです。

山田錦を精米歩合50%で。さてどんなお味かな?

淡黄色のお酒、澱は見えないな

淡黄色のお酒、澱は見えないな

飲み方は冷酒推奨とのことで、よく冷やして開栓。

上立ち香はほのかな吟醸香。口に含むと…おーこの酸味、生酛系のような力強い酸味とは違いますが、確かに言われてみればりんご系の酸味かな? 爽やかな酸味がまず広がって、そこにまた爽やかな甘味が折り重なりますね。後味に旨味と辛さもありますが、やや控えめ。全体としてはさっぱりとした感触ながら、旨味も程々に出ている。

純米吟醸酒のイメージをしっかり持ったお酒ですね。食中酒にぴったりです。

来福 【純米吟醸 山田錦】 720ml 茨城県(来福酒造)[日本酒/花酵母/定番商品]

行きつけの酒屋さんが雨降AFURIを扱い始めたそうです。そういえば、お店で飲んだことはあるけども、買ったのは初めてだったりします。

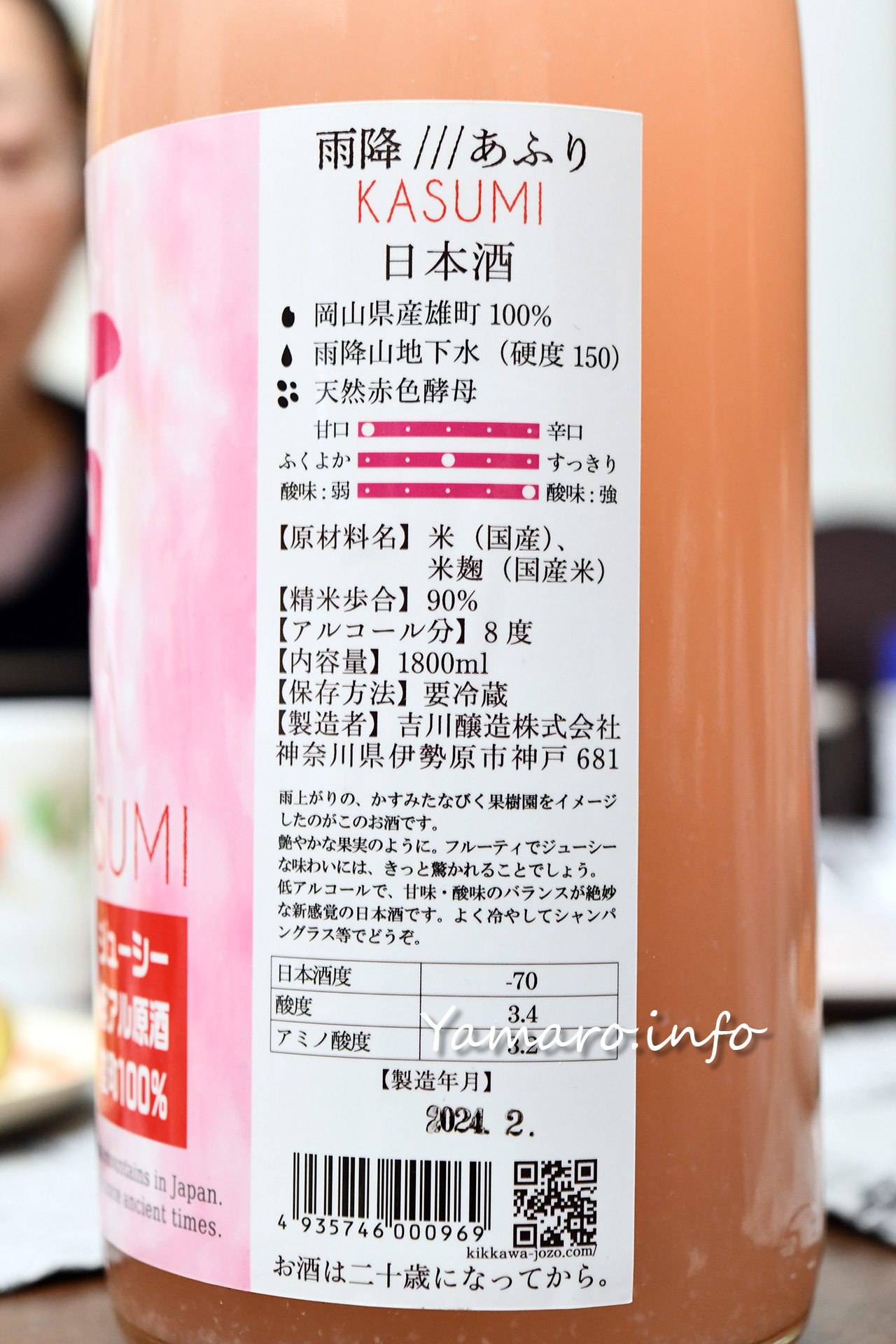

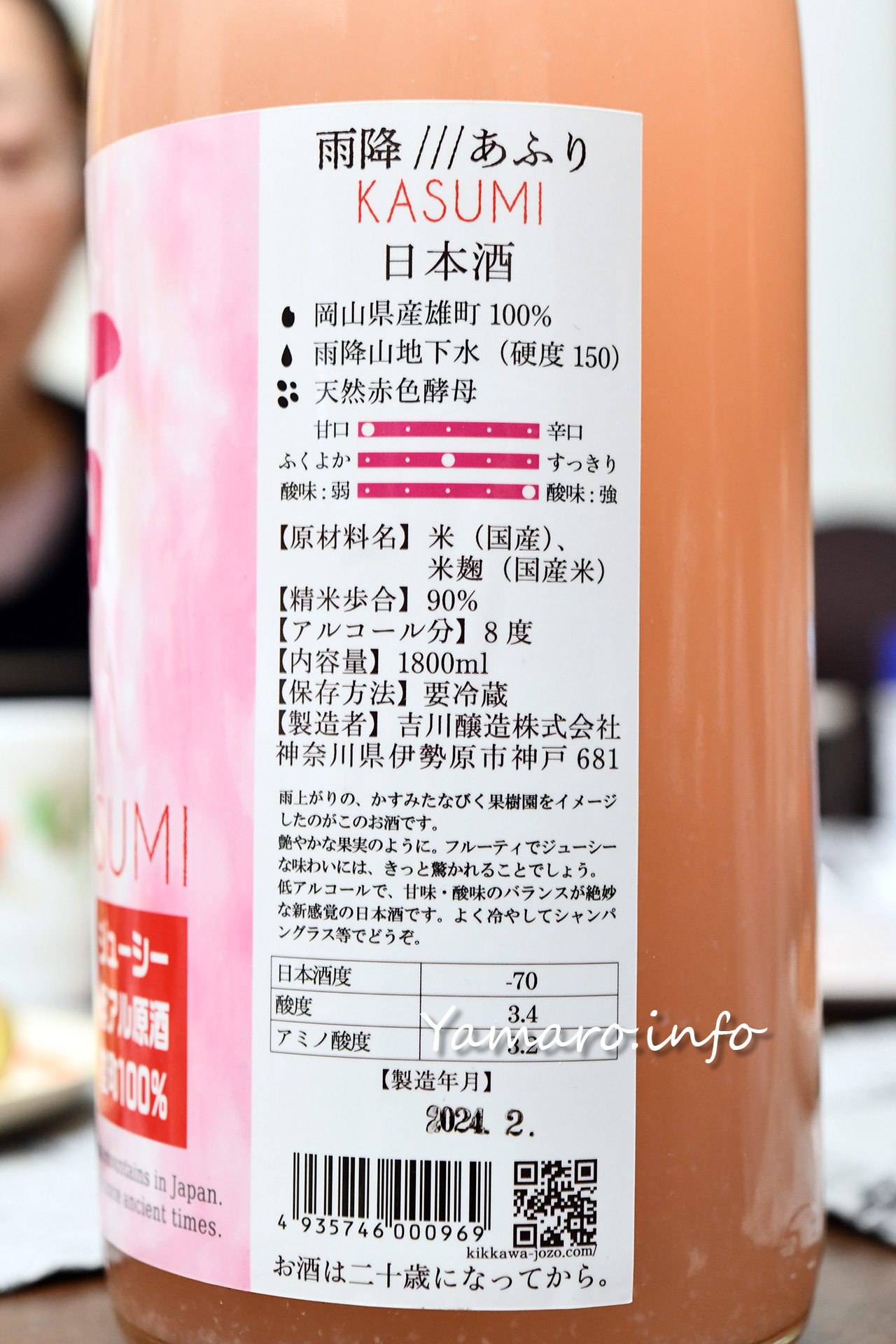

【吉川醸造】雨降 AFURI 桃色純米かすみさけ

【吉川醸造】雨降 AFURI 桃色純米かすみさけ

桃色のお酒です。妻がこういう低アルコールの甘い日本酒が好きなので、これをチョイスしてみました。

吉川醸造は神奈川県の酒蔵です。意外と神奈川の酒造って、関東圏でも余り見る機会はないかもですね。

【吉川醸造】雨降 AFURI 桃色純米かすみさけ

【吉川醸造】雨降 AFURI 桃色純米かすみさけ

ジューシー、低アル原酒、酒米は岡山県産雄町です。雨降山の地下水で仕込んでいます。硬度150とあり、かなりの硬水です。軟水が多い日本では珍しい硬水ですね。酵母は天然赤色酵母とあります。メーカーのHPのスペックと若干違い、日本酒度はより低い超甘口の-70、アミノ酸度も3.2とやや大きめ。

最近低アルは流行りのようで、たしかに昔の日本酒みたいにアルコール度数が高くガツンと来る日本酒よりも、こういったライトな日本酒のほうが好まれる傾向にありますね。

伝統を守る一方、時代に合わせた酒造りも必要ですね。

このような桃色のお酒は、私がよく買う流輝の桃色を連想しますが、さて違いは?

桃色かつうすにごり

桃色かつうすにごり

上立ち香はフレッシュなぶどうを思わせます。口に含むと…お、桃色の流輝と違うぞ。流輝が桃ジュースなら、こちらは香りの通り、甘みたっぷりのぶどう系の甘み。ですが酸味もあとから来るので、しつこい甘さではなくさっぱりとした後味です。他の酒屋のレビューではいちごやブルーベリー系と評していましたが、このあたりの表現はなかなか難しいですね。とにかくフレッシュな果物系です。数日経過すると、甘みが少し落ち着き、味わいの深さ、特に旨味が出てきますね。それでもやはりフレッシュさは保たれています。

なので、今回一升瓶で買ったので、味わいの変化と共に長く楽しめました。

これは通常の雨降も試さねば!

同じ名前のラーメン店AFURIが、吉川醸造の雨降AFURIを商標権を侵害したとして訴えています。AFURI社は海外で日本酒をAFURI(漢字では阿夫利と書く)ブランドで販売していることから、吉川醸造の雨降AFURIを訴えたようです。この訴訟がどう発展するかわかりませんが、とにかく今ある雨降AFURIを楽しみたいと思います。

¥3,801

(2026/01/10 10:01:10時点 楽天市場調べ-詳細)

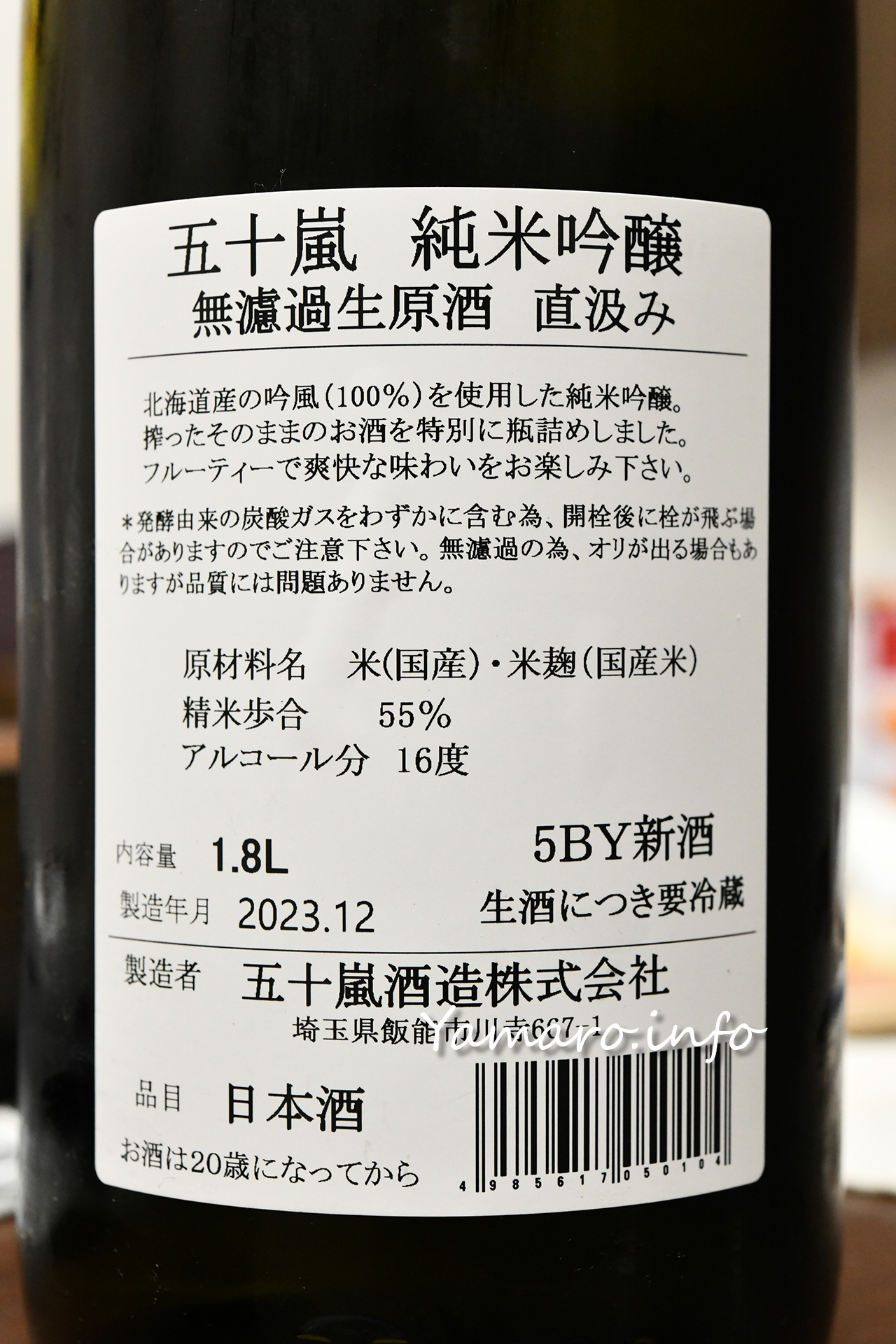

埼玉県飯能市、何気に日本酒がアツい地域なんですよね。「天覧山」ブランドの五十嵐酒造が、特約店限定で卸している純米吟醸直汲みのお酒「五十嵐」です。

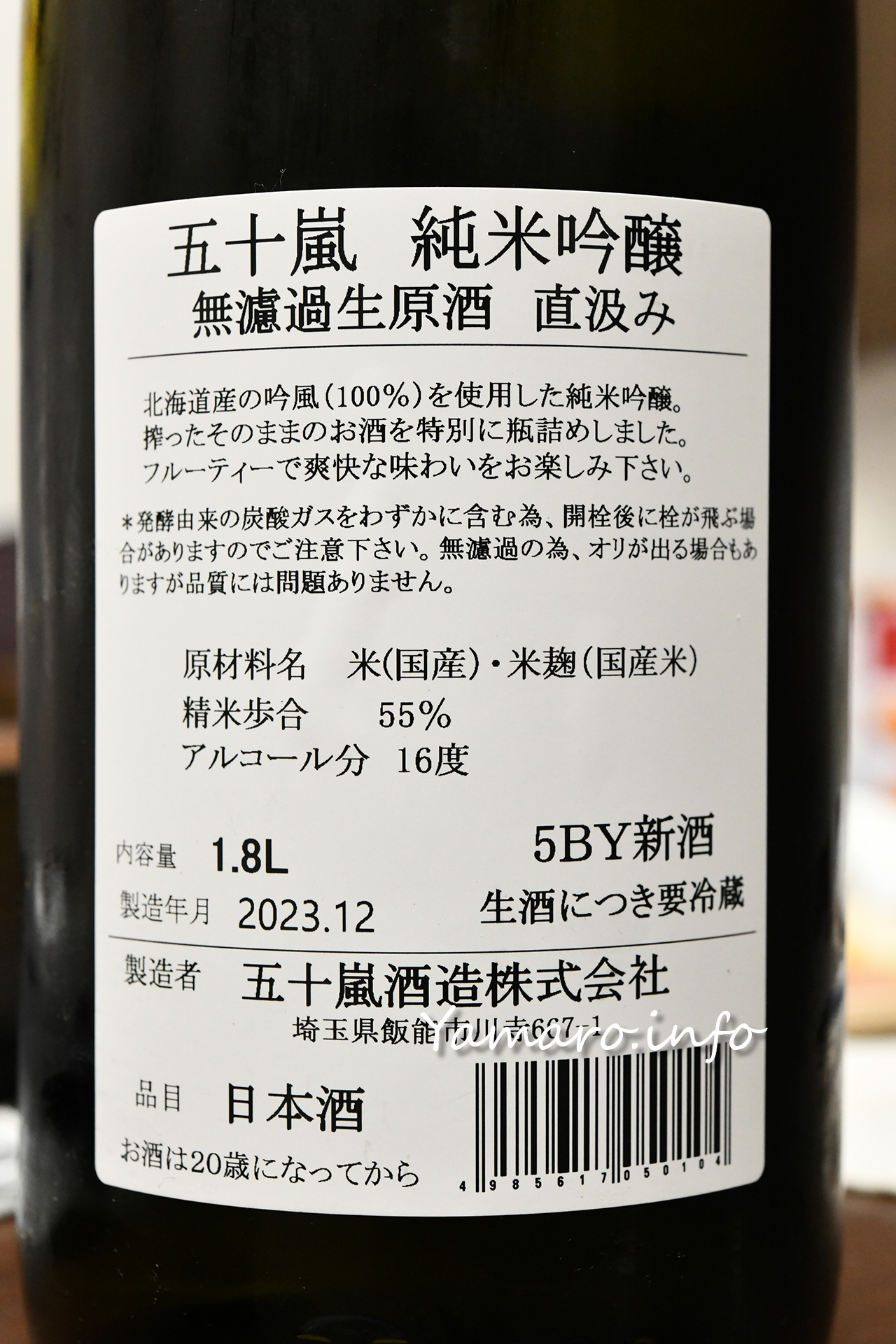

【五十嵐酒造】五十嵐 純米吟醸 無濾過生原酒 直汲み新酒

【五十嵐酒造】五十嵐 純米吟醸 無濾過生原酒 直汲み新酒

「五十嵐」が間違いなく美味いのは分かっているので、逆にここ最近買っていなかったんですよね。色々なブランドのお酒を開拓したいというのもあって。

でも久しぶりに買ってみたのは、酒米に北海道産の「吟風」を使っていたから。北海道の酒蔵ではないけど、北海道産の酒米が使われるというのは、それだけ北海道での米作りが認められたという証です。地元が北海道のYamaroにはちょっと嬉しい事なんです。もちろん、これは温暖化の影響とも言えるのですが。

【五十嵐酒造】五十嵐 純米吟醸 無濾過生原酒 直汲み新酒

【五十嵐酒造】五十嵐 純米吟醸 無濾過生原酒 直汲み新酒

きたしずく版の五十嵐もあるようで、それはまたの機会として、今回は吟風が五十嵐酒造の手でどんな塩梅になったか楽しみ。

精米歩合55%の純米吟醸無濾過生原酒、5BYの新酒、これはもう美味いに決まってるでしょう。

炭酸ガスを…とあるため、十分冷やして慎重に開栓。ぽんとガスが抜ける音はしたけど、吹き出すほどではないです。ただ、発酵し続けるため、保管は慎重に。ガスは毎日発生します。時々栓を開けてガス抜きを。

澱が絡んでプチプチガス感あり

澱が絡んでプチプチガス感あり

上立ち香は爽やかなマスカット系。口に含むと、プチプチと微発泡、鮮やかだけど濃すぎない新鮮なマスカット系の甘み、酸味がスーッと入ってきます。そして旨味とのバランスが心地よい。ああ、さすが五十嵐酒造です。五十嵐ブランドの共通する味わいは不変ですね。酒米の吟風の特徴である芳醇さを、押し付けがましくなく爽やかに鮮やかに仕立てました。

流石としか言いようがないです。

開栓2日目、より豊かな味わいになりました。栓を開けっ放しにして、少し空気に触れさせてみましたが、旨味がより増していきますね。甘味と苦味と酸味のグラデーションが豊かです。

関東圏以外ではなかなか手に入りづらいと思います。通販でも少しだけ扱いはあるようです↓

¥3,600

(2026/01/10 14:52:59時点 楽天市場調べ-詳細)

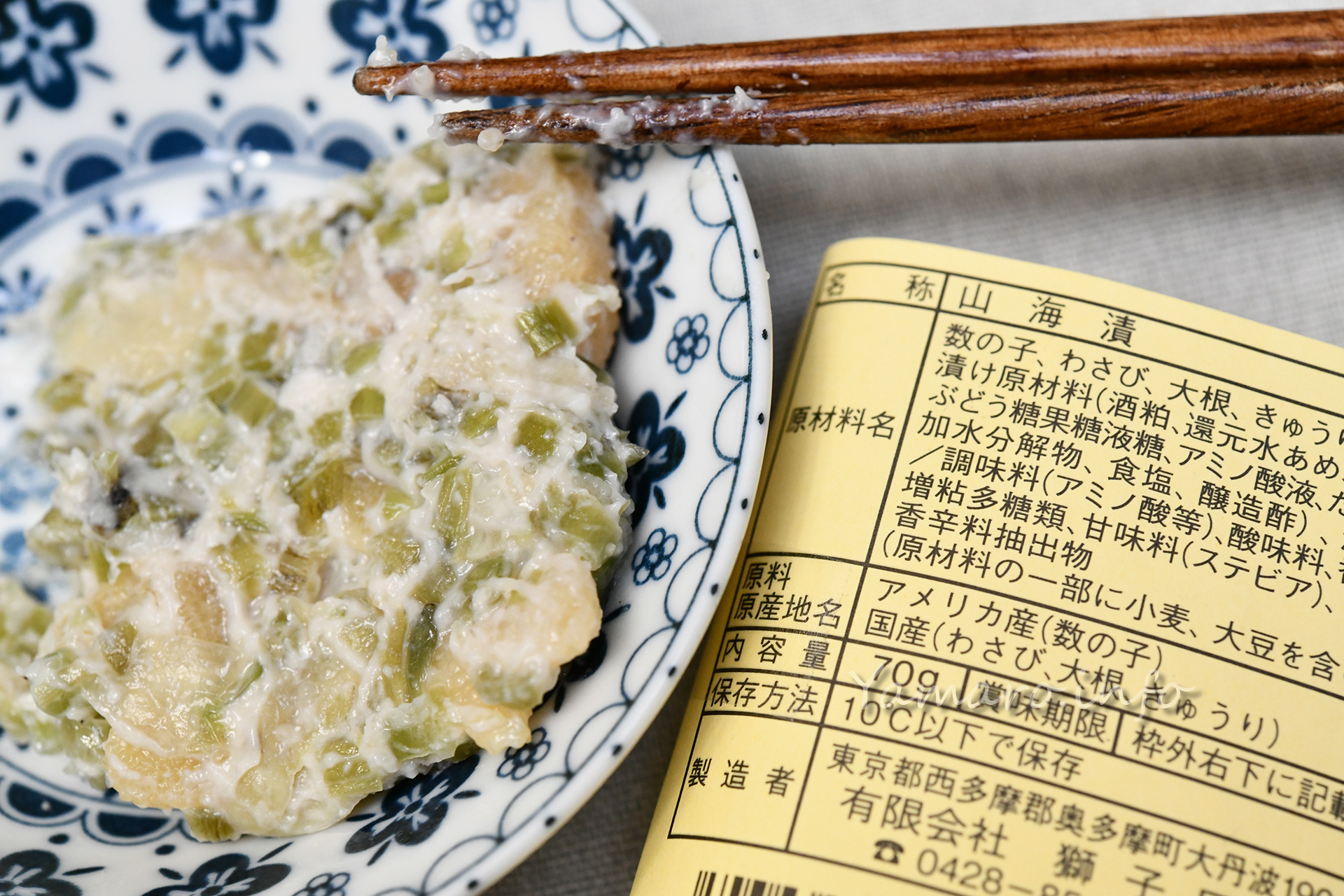

正月休みに奥多摩で撮影した帰りに買ってきたお酒です。

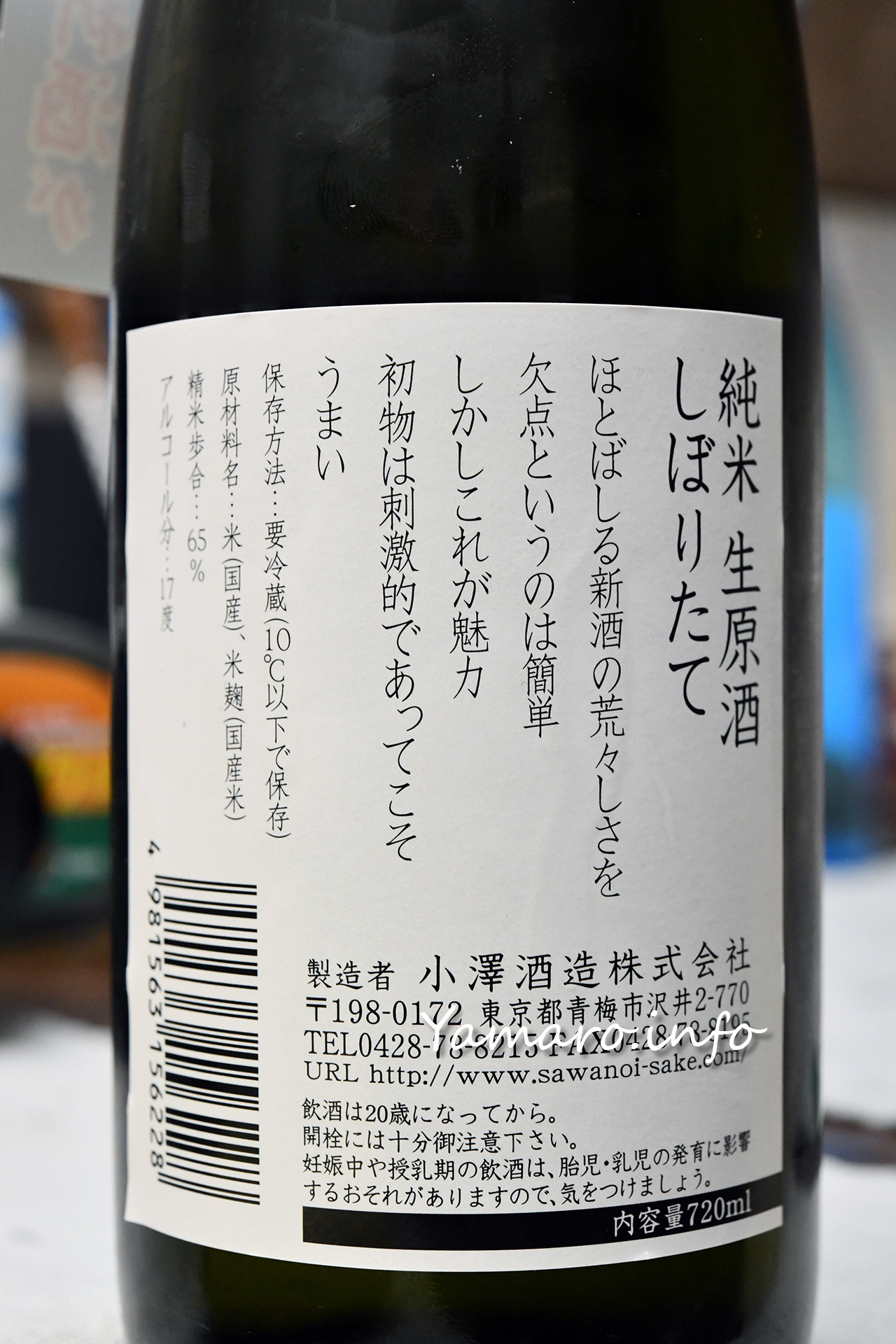

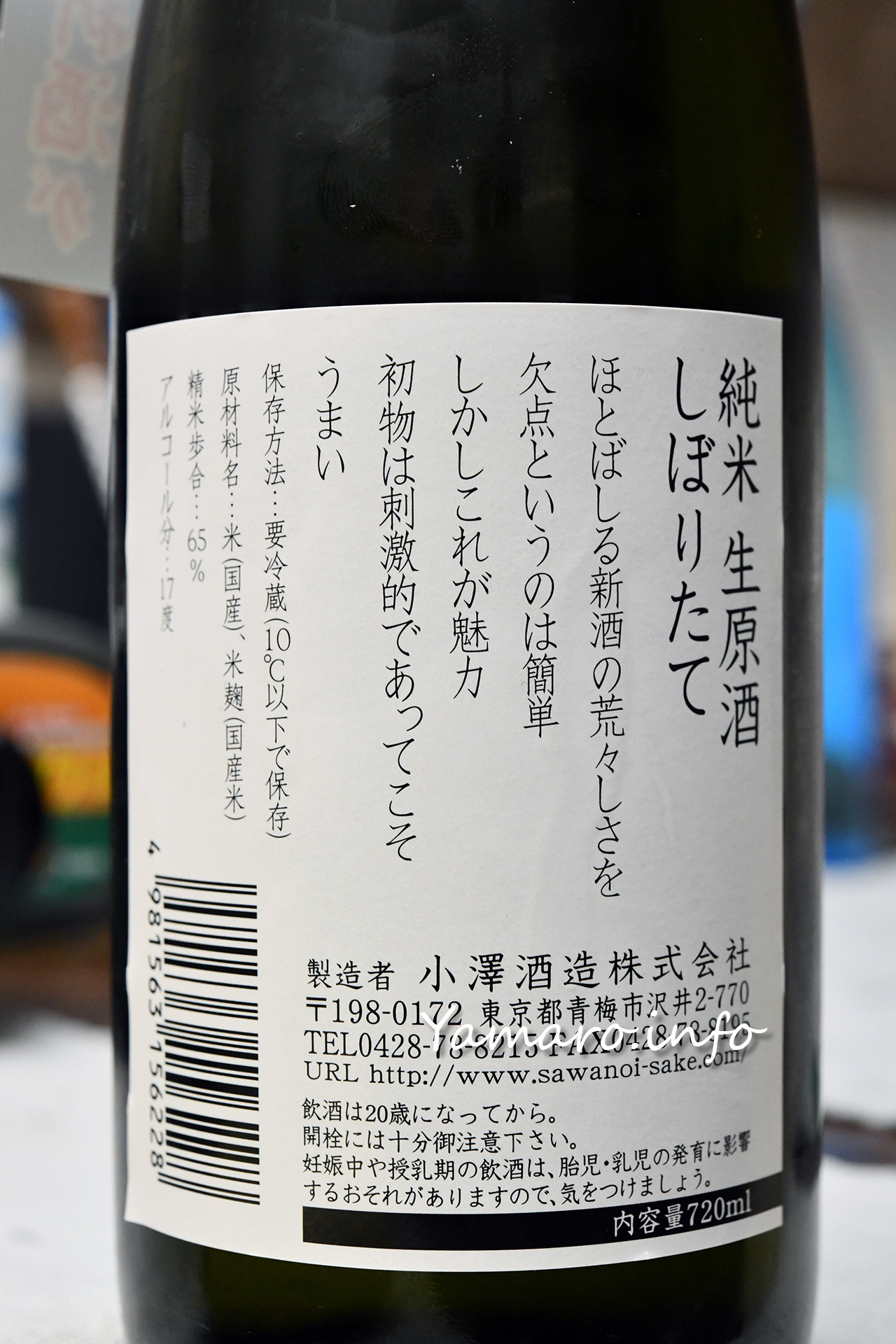

【小澤酒造】澤乃井 純米生原酒 しぼりたて R5BY

【小澤酒造】澤乃井 純米生原酒 しぼりたて R5BY

奥多摩に撮影に行った日は、まだ小澤酒造の直売所が正月休みで営業していなかったんですよね…。ですが、小澤酒造のすぐ隣りにある福島屋酒店が営業していたので、そこで澤乃井を買ってきました。酒のあてに、奥多摩名物のわさび漬けも。

今回買ったのは、R05BYの純米生原酒の新酒です。

【小澤酒造】澤乃井 純米生原酒 しぼりたて R5BY

【小澤酒造】澤乃井 純米生原酒 しぼりたて R5BY

荒々しいらしいです。ラベルにはありませんが、酵母は協会901号酵母を使用とのこと。その他は精米歩合65%、日本酒度は出荷ロットによりますが、0~+2とのことです。

わずかに澱がらみで色もやや濃い目

わずかに澱がらみで色もやや濃い目

上立ち香は爽やかな米の甘みを感じます。口に含むと…あれ、思ったよりは荒々しくない…。フレッシュで瑞々しさがありますが、甘味は控えめ? いや、後からじわじわと米の旨味と甘みが来ます。酸味もほどほどですが、フルーツに例えられるほどではなく、ある意味昔ながらの正当な日本酒感があります。余韻は

そして何となくですが、木桶っぽい感触も感じます。小澤酒造では、木桶での仕込みを行う酒もありますが、こちらは特段書かれていないので、通常のタンクでの仕込みとは思いますが、何となく木桶らしさを感じるのは不思議ですね。

ラベルに荒々しいと書いてあるから、もっと刺激の強そうな感触を想像しましたが、案外落ち着きがありました。これだから日本酒は飲んでみないとわからないです。

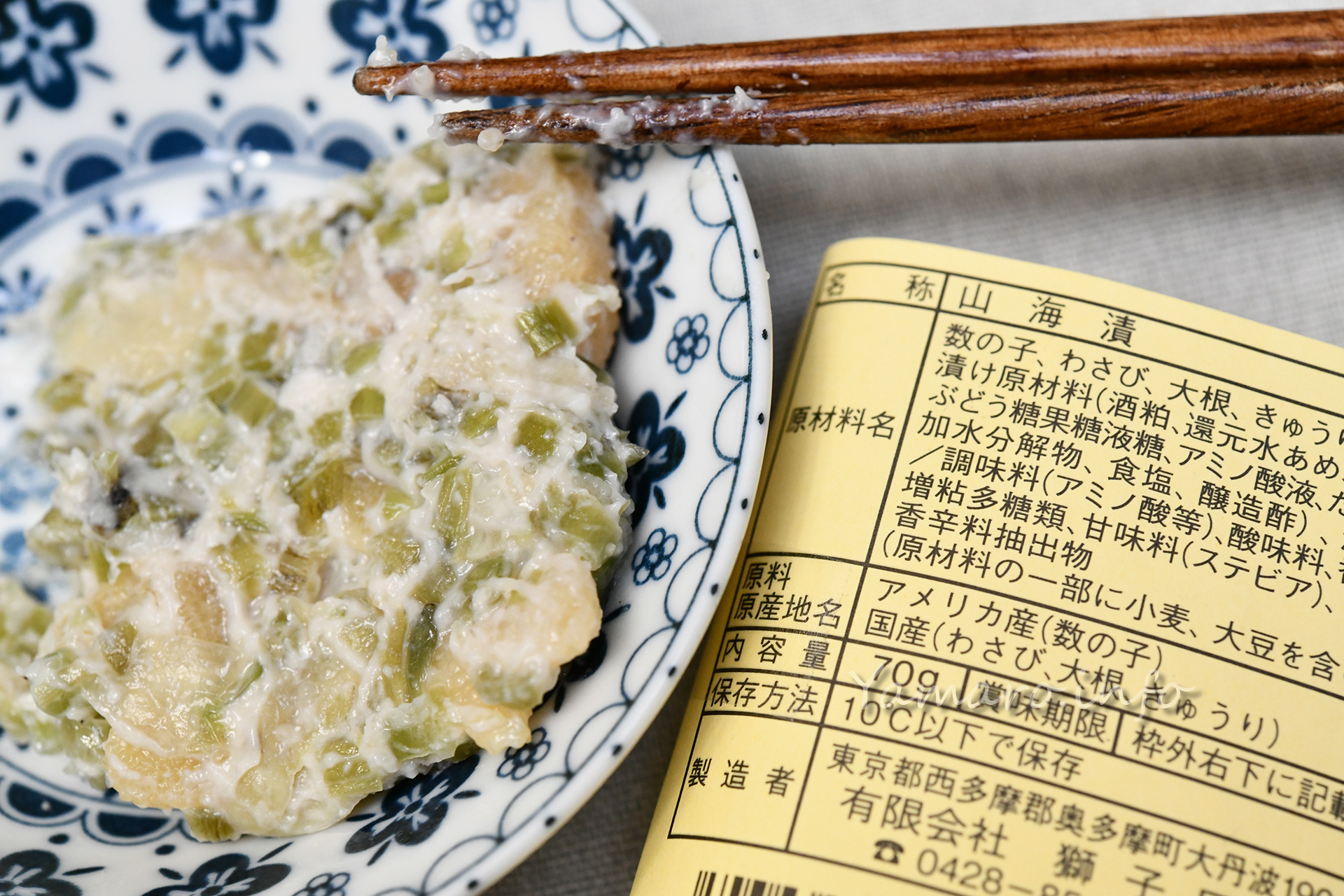

わさび漬けの数の子入り、これをあてに永遠に飲んでいられます(笑

わさび漬けの数の子入り、これをあてに永遠に飲んでいられます(笑

酒店にお酒とともに売っていたわさび漬けも頂きます。こちらは数の子入り。これがまあ酒に合うのなんのw これをあてに、永遠に飲んでいられます。奥多摩に行った際はぜひ澤乃井とともにわさび漬けですね。

澤乃井 純米 生原酒 しぼりたて 1800ml令和五年 2023年 新酒 日本酒 初搾り 初しぼり しぼりたて さわのい 東京都 小澤酒造冷蔵便での発送となります。 お買い物マラソン 店内最大ポイント10倍

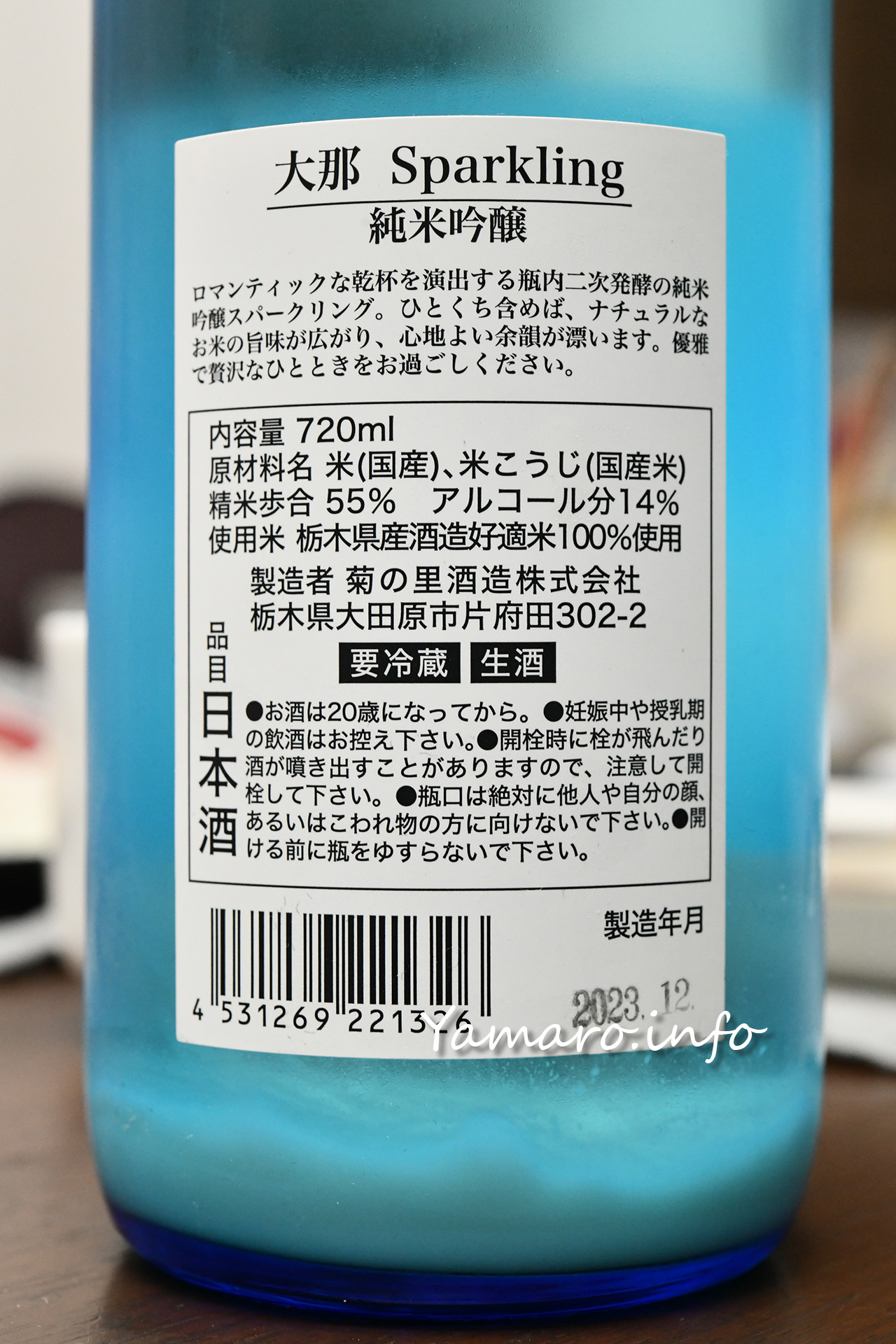

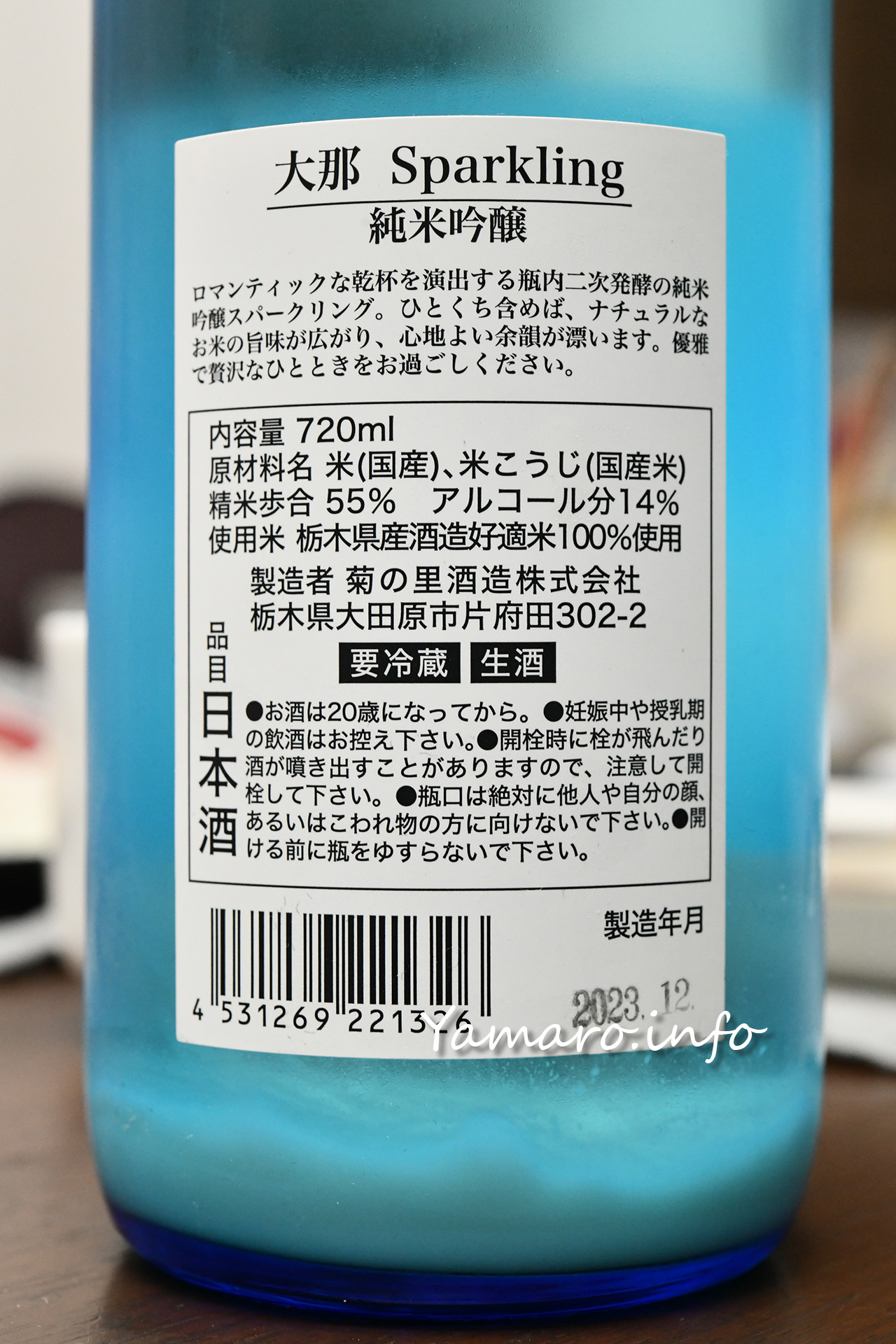

昨年末、栃木のいつものお店で買ってきたお酒です。せっかく栃木に来たので、地元の酒を買いました。

【菊の里酒造】大那 Sparkling 純米吟醸

【菊の里酒造】大那 Sparkling 純米吟醸

出た!吹き出し系(笑) 瓶内二次発酵のスパークリングです。栓にガス抜き穴はないタイプなので、要注意ですね。

澱が溜まっています

澱が溜まっています

開栓するとシュワシュワとガスが抜けていきます

【菊の里酒造】大那 Sparkling 純米吟醸

開栓するとシュワシュワとガスが抜けていきます

【菊の里酒造】大那 Sparkling 純米吟醸

酒米は瓶には書かれていませんが、色々な酒屋のサイトを見ると、栃木県産ひとごこちのようです。ただし、2023BYもそれを使っているかは不明です。

精米歩合55%の純米吟醸。アルコール度数は14%と僅かに低め。

さて瓶内二次発酵なので、酵母が生きているお酒です。ゆっくりと開栓すると、シュワシュワとガスが抜けていきます。吹き出すほどではないですが、泡が上がってきたら栓を一旦締め、落ち着いたらまたゆっくり栓を開ける、これを何度か繰り返しました。

強烈な吹き出し系ではなかったです。が、これは発酵具合によるので、油断は禁物。

シュワシュワによって溜まっていた澱は自然に撹拌されました。

シュワシュワで雪が降っています(笑

シュワシュワで雪が降っています(笑

細かい澱が絡むと、そこは雪景色のよう。いや違うかw

上立ち香は葡萄系の爽やかな甘そうな感じ。口に含むと…おや、割とさっぱりしていて、甘み、酸味、辛さ、苦味と程よくバランス、どれも強くはなく、炭酸の爽快感がありますね。いわゆるドライな感じ、ではあるけど、ほんのり甘みはあるので、辛すぎるということはないです。切れはあるけど、割と余韻は残り、ゆっくり引いていく感じですね。

大那、久しぶりでしたが、いいですね。そう、最近、新規開拓をしていて、大那は買っていなかったけど、栃木のお酒、どこもいいんですわ。もっと積極的に飲まないと。

大那 純米吟醸 スパークリング [720ml] [菊の里酒造] [栃木]

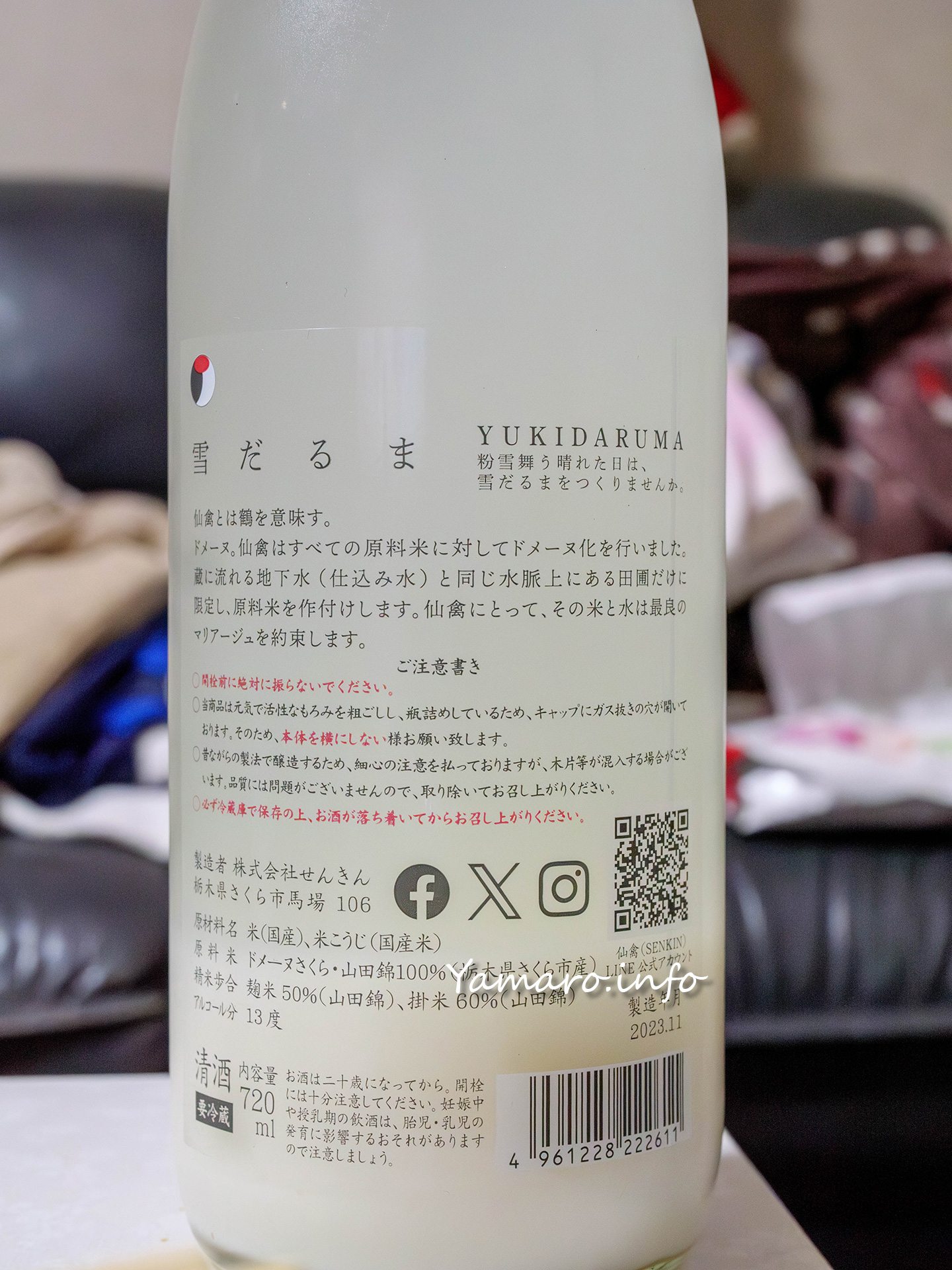

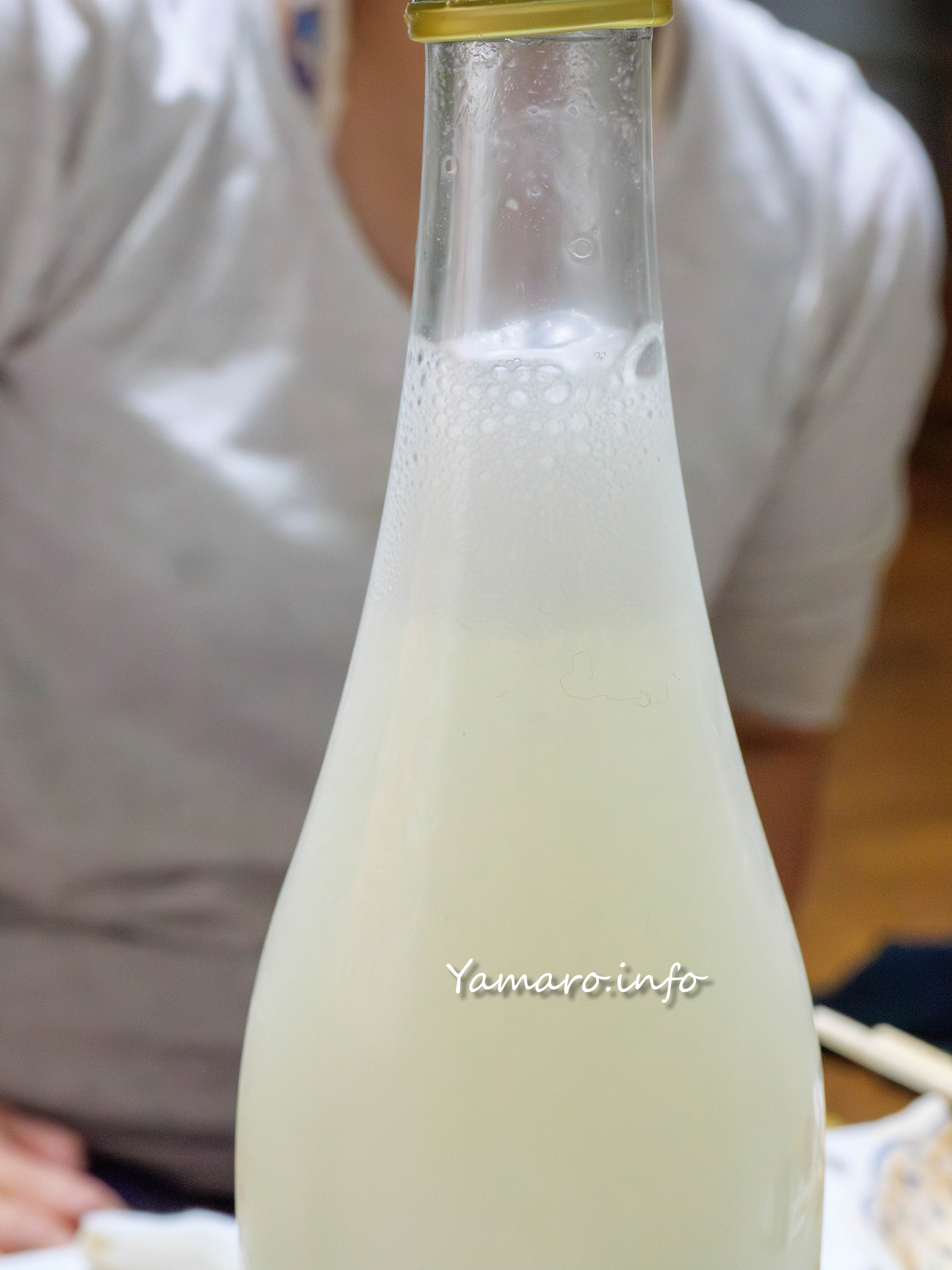

今年も雪だるまの季節がやってきました。

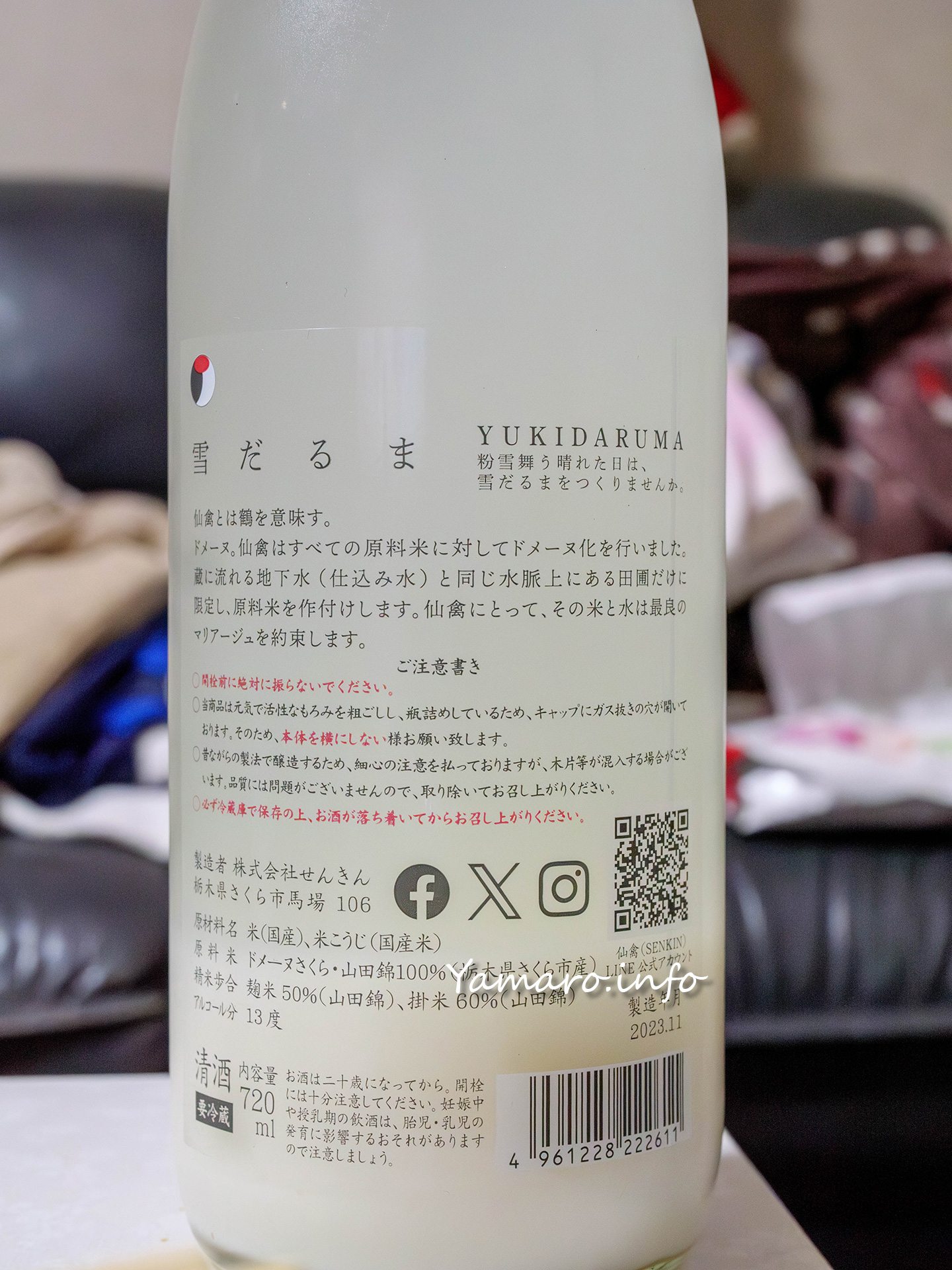

【せんきん】仙禽 雪だるま 2023BY

【せんきん】仙禽 雪だるま 2023BY

この澱が溜まった状態がまさに雪をイメージさせます。ラベルもおなじみの雪だるまです。こちらも妻の実家で開けました。で空けました(妻と一緒に飲み干しましたw

【せんきん】仙禽 雪だるま 2023BY

【せんきん】仙禽 雪だるま 2023BY

仙禽のこだわり、ドメーヌ。ワイン用語ですが、最近は日本酒でもよく見られる様になりました。米の作付けや仕込み水を同じ水脈としています。

もろみをあら越しした生酒。活性しているので、開栓注意です。

酒米はドメーヌさくらの山田錦、精米歩合は麹米が50%、掛米が60%としています。

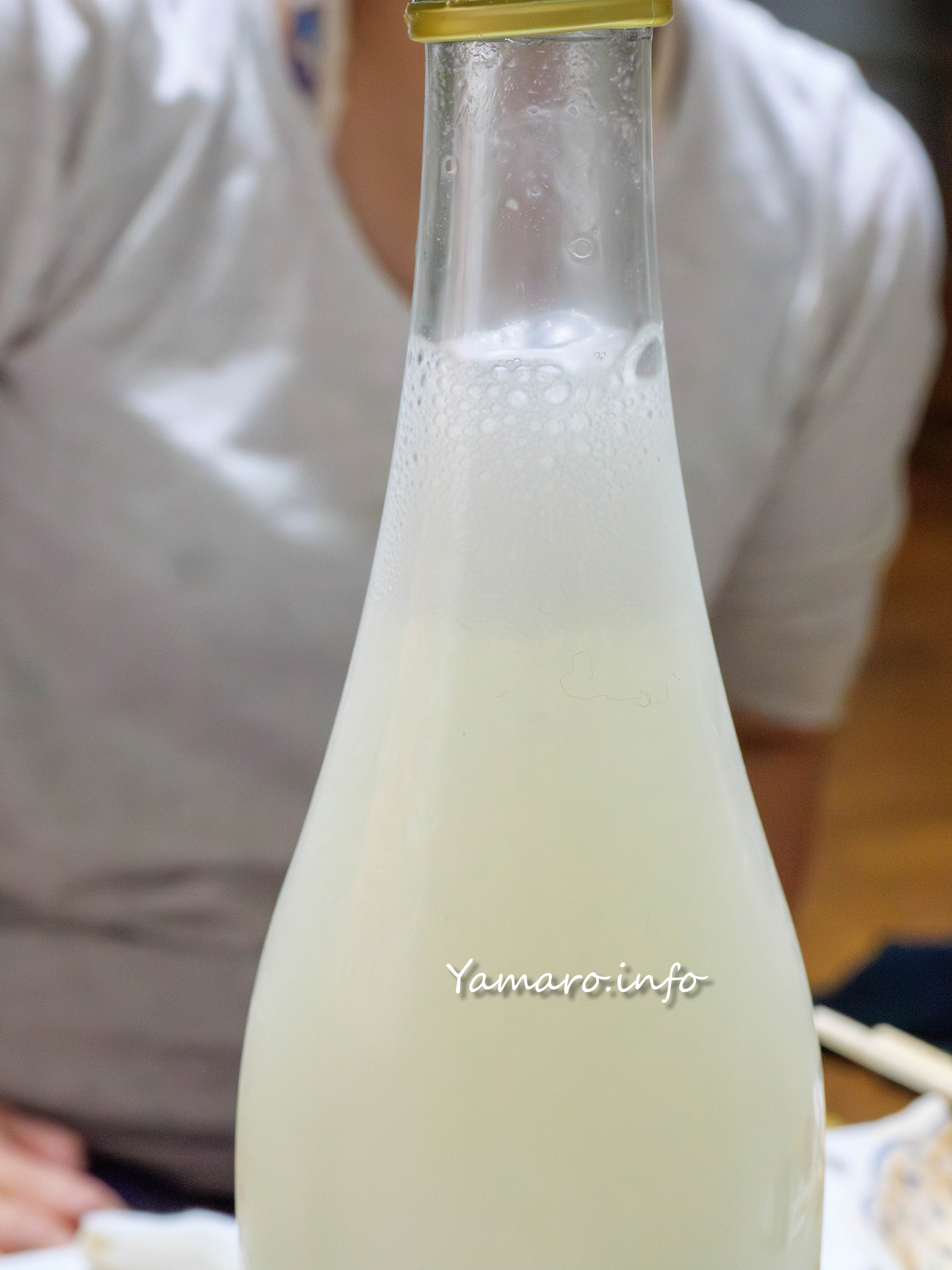

活性なので、少しずつ開栓しては締め、また開栓しては締めの繰り返し

活性なので、少しずつ開栓しては締め、また開栓しては締めの繰り返し

シュワシュワのカルピス?

シュワシュワのカルピス?

活性にごりで栓にガス抜き穴はありますが、少しキャップを回しただけで吹き上がってきました。なので、わずかに開栓して、泡が吹き上がってきたらキャップを締め、また開栓しては締め…の繰り返しです。3分ほどで落ち着いたので注ぎました。

上立ち香は爽やかな青りんご。口に含むと…あ、カルピスサワーですか(笑)、いやもちろん苦味もありますし、日本酒らしい後味もありますが、基本は爽やかな青リンゴジュース、カルピス系です。澱を絡めても、決して苦味が強くなる傾向はなく、総じて爽やかです。そして甘いけど割とさっぱりと切れますね。

こんな感じなので、大晦日に開栓したのもあって、その日のうちに飲んでしまいました。また見かけたら買いたいですね。

¥2,200

(2026/01/10 12:09:20時点 楽天市場調べ-詳細)

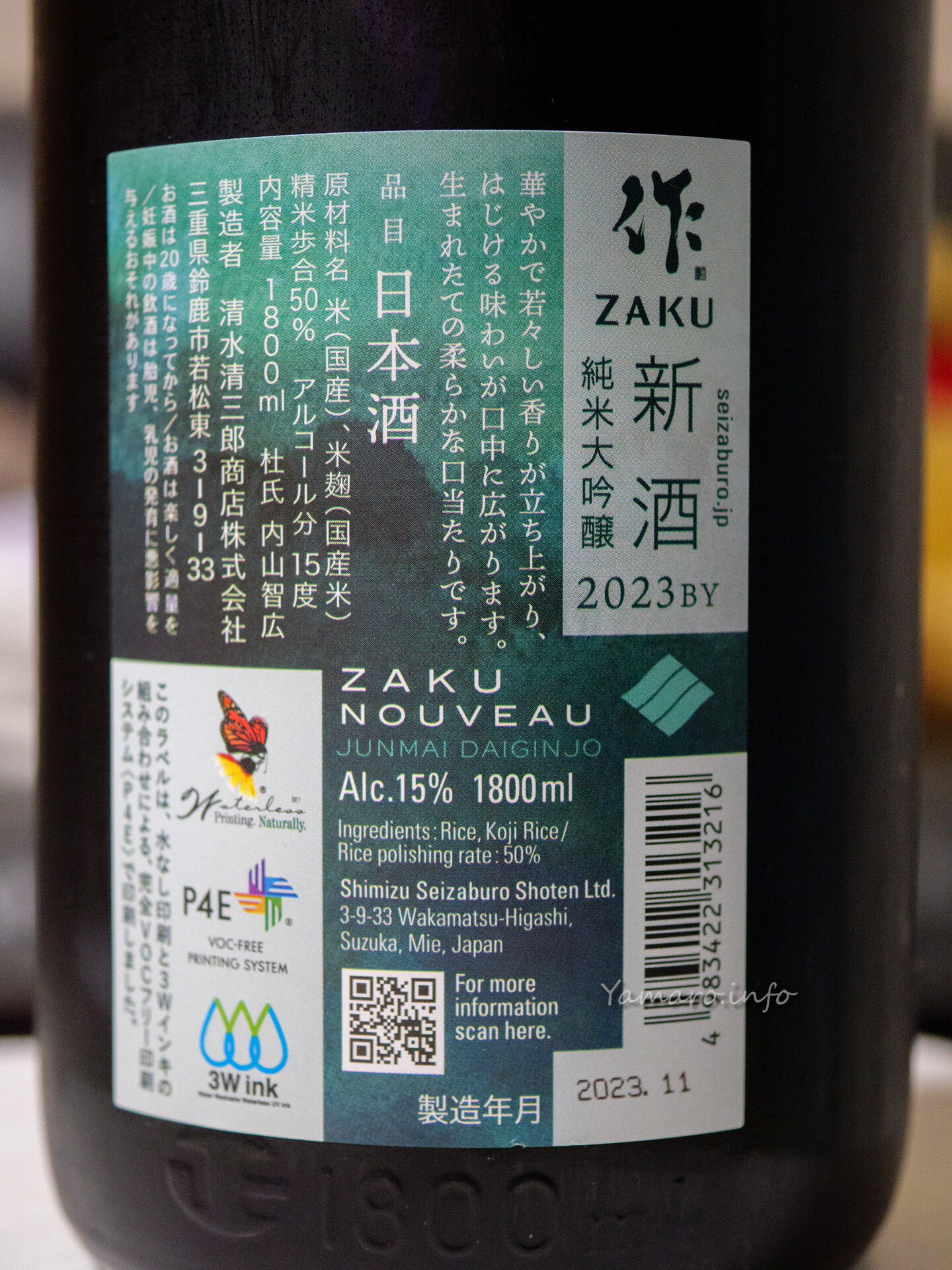

毎年楽しみにしている作の新酒、ZAKU NOUVEAU。お気に入りの銘柄ですから、その新酒の楽しみたるや、昨シーズンに引き続き購入しました。

購入した酒屋で最後の1本でした。

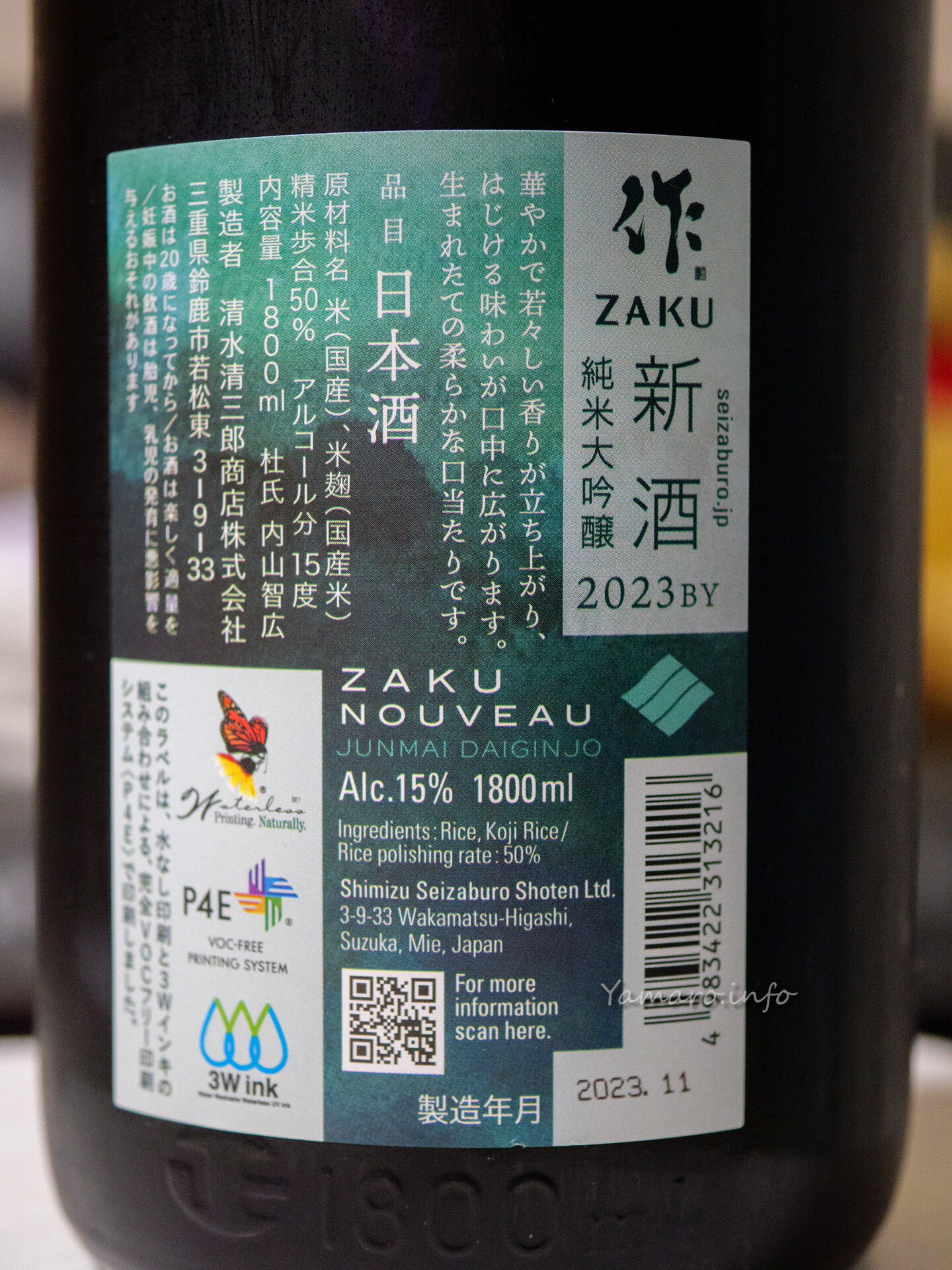

【清水清三郎商店】作(ZAKU) 新酒 純米大吟醸 2023BY

【清水清三郎商店】作(ZAKU) 新酒 純米大吟醸 2023BY

作は入手しづらいImpressionシリーズももちろん美味しいですが、定常販売しているお酒もレベルが高いです。火入れ酒しか作らない作(ZAKU)ですが、生鮭のようなフレッシュさが売りです。

あ、写真は自宅ではなく、帰省した妻の実家で撮影しています。

【清水清三郎商店】作(ZAKU) 新酒 純米大吟醸 2023BY

【清水清三郎商店】作(ZAKU) 新酒 純米大吟醸 2023BY

スペックは例によって少なめの情報。精米歩合50%の純米大吟醸であること、アルコール度数は15度。以上です。

透明にに近い

透明にに近い

火入れ酒なので、一升瓶を買っても常温で保存できるのが嬉しい。一般家庭ではなかなか一升瓶の冷蔵保存は難しいですから。

上立ち香は爽やかなマスカット系。口に含むと、やっぱりマスカットだった! とてもきれいな瑞々しいマスカットです。苦味は控えめ、酸味は程よくあり、重たさは全くありません。さすがに新酒だけあり、元々フレッシュさが売りの作での中でもさらにフレッシュ。口当たりが抜群なので、スイスイ飲めてしまいます。マスカットジュースですね。

そして開栓2日目、3日目とフレッシュさの中にも落ち着いた味わいが出てきました。

少し時間が立つと、味わいにも落ち着きが出てきて、マスカットジュースから白ワインの味わいも出てきました。一升瓶なので、この変化を長く味わえるのも良いですね。と言いつつもう半分開けてしまっています(笑)

冬休みはこれを飲んで過ごします。

百里基地撮影の後に買って帰るお酒、廣瀬商店の「白菊」 酒造の定番酒とも言えるお酒を買ってみました。

【廣瀬商店】白菊 純米吟醸 獅子舞ラベル

【廣瀬商店】白菊 純米吟醸 獅子舞ラベル

常陸國總社宮監修の獅子舞イラストのラベルです。正月に開ければよかったかな?

酒米はラベルにもあるように、茨城県産の「いのちの壱」、このお米は人工交配などではなく突然変異株で生まれたお米で、米のサイズは何とコシヒカリの1.5倍にもなる飯米です。

そのお米を使ったお酒は初めて飲むと思います。銘柄を書いていないお酒で、実は飲んでいるかもしれませんが。

【廣瀬商店】白菊 純米吟醸 獅子舞ラベル

【廣瀬商店】白菊 純米吟醸 獅子舞ラベル

純米吟醸らしいスペックです。精米歩合60%、アルコール度数は15度以上。日本酒度は公式サイトによれば-6とやや甘め。

使用酵母などは非公開です。では頂きます。

やや褐色がかったお酒

やや褐色がかったお酒

火入れ酒で要冷蔵ではありませんが、まずは冷酒で。

上立ち香は吟醸香にプラスして、少し生酛っぽい酸味が感じられます。口に含むと…お、膨らみのあるジューシーな甘みに、後から酸味がついてきますが、上立ち香で感じたように、生酛造りっぽい酸味と旨味が感じられます。そのバランスもよく、これは確かに白菊ブランドの定番酒にふさわしい味わいではないかと。

この味わいからして、燗にしてもうまいだろうと思い、ぬる燗にしてみました。これがビンゴ! 燗にするとナッツのような独特の熟成香が舌につくお酒もありますが、このお酒は味わいの基調は大きく変わらないですね。より旨味が増します。面白いことに酸味や甘味は温度が上がるにつれ増すものですが、このお酒は全体のバランスが温度が上がっても実にフラットに増すため、バランスが崩れないのです。

気に入りました。この時期は燗にして飲みたいですが、変にアルコール臭さもない、実にきれいな味わいです。冷でも燗でも行ける、素晴らしいお酒です。寒いこの時期は特に燗で飲むことをおすすめしたいお酒でした。今度はうんと温度を上げるとどうなるか試さないとだね。

職場の日本酒仲間と行ってきました、日本酒忘年会。小さなグラスで少しずつ飲めるのが魅力。ということで、たくさん種類を試しました。

今回一番のヒットは、黄色のラベルの吉田蔵u 貴醸酒 うすにごりでしたね。モダン山廃で仕込んだ貴醸酒という、そんなの見たことないわ~ってお酒。山廃にありがちなどっしり系ではなく、モダンの名前がつくだけあって、より洗練されて飲みやすくなっています。酒で仕込む貴醸酒ですが、芳醇で甘くなる貴醸酒感は割と抑えられて、全体として個性的でありつつも飲みやすさも兼ね備えていました。

こういう一期一会の出会いもあれば、いつもの定番もあり、最後に十四代で締めという最高の流れでした。良い1年を締めくくれたな~

先月買ったばかりですが、最後の1本を妻が買ってきました。

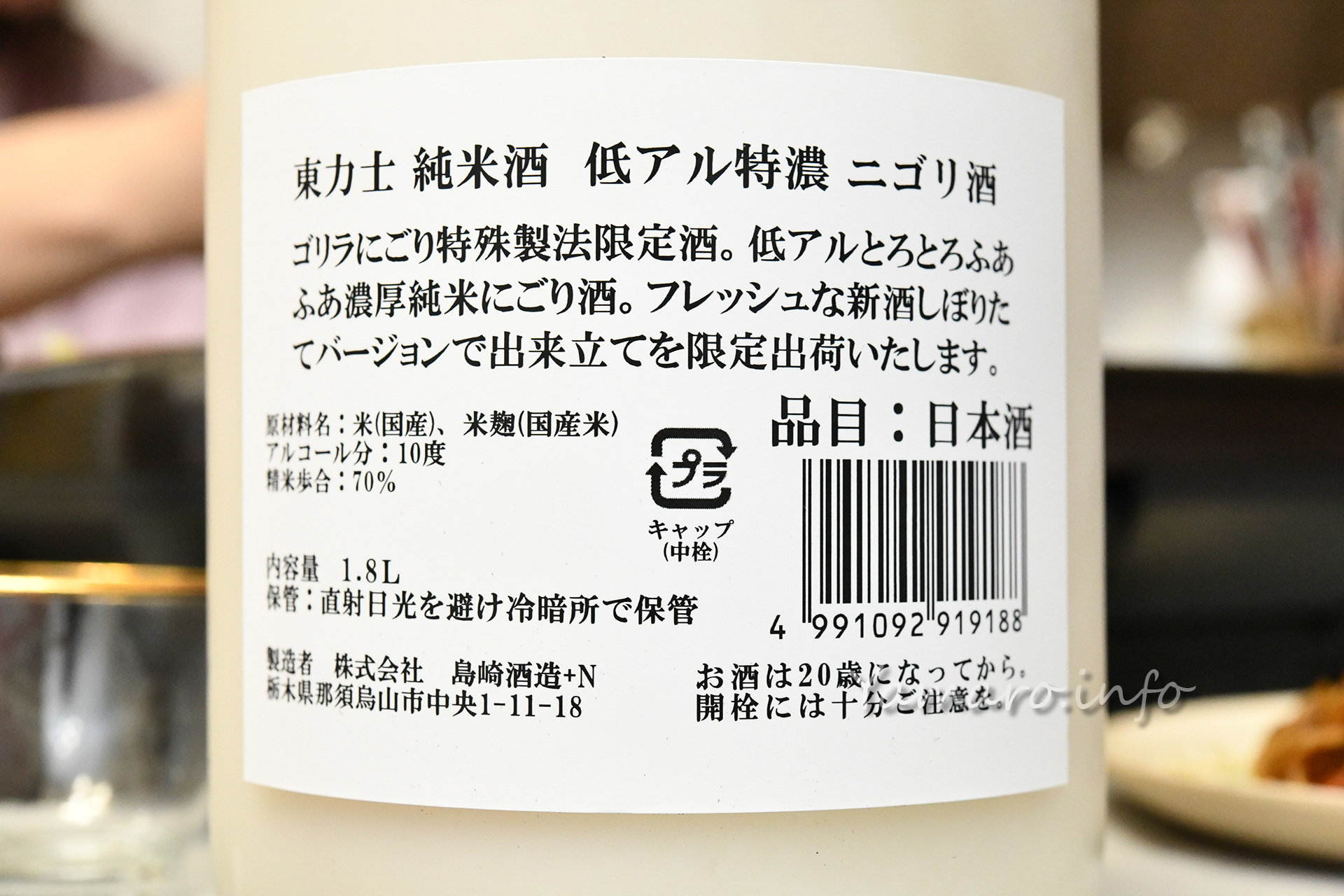

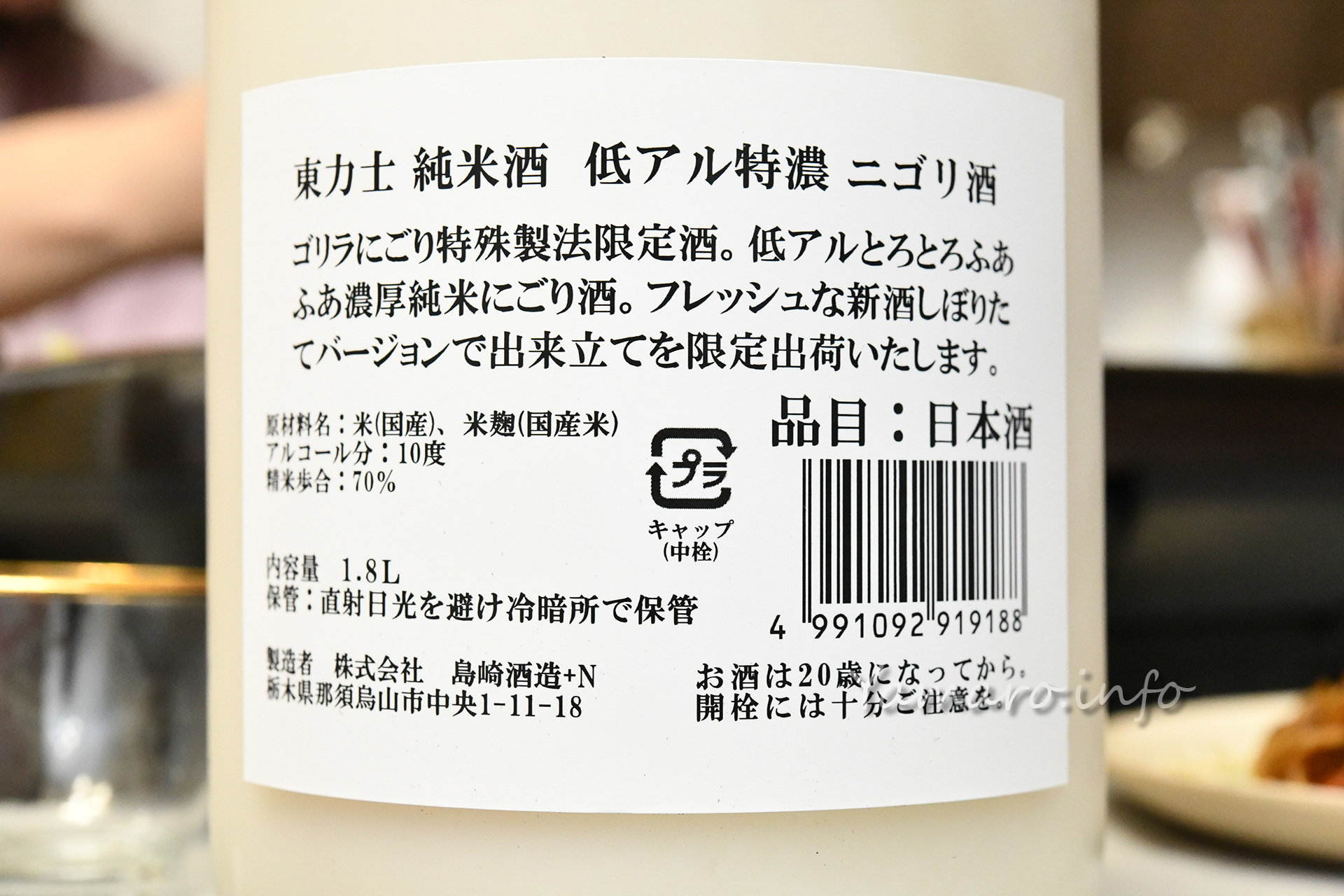

【島崎酒造】東力士 純米酒 低アル特濃 ニゴリ酒

【島崎酒造】東力士 純米酒 低アル特濃 ニゴリ酒

スペックは先月買ったニゴリ全く一緒です。製造も2023年10月と同じ。買った酒屋も同じ(笑

つまり、同じなので別にブログで紹介しなくてもいいかな~と思っていたのですが…

【島崎酒造】東力士 純米酒 低アル特濃 ニゴリ酒

【島崎酒造】東力士 純米酒 低アル特濃 ニゴリ酒

※注いだ時の写真を撮り忘れました

あれ? 味わいが違う? そう、2023年版は、低アルとはいえ前年よりもアルコール度数が高い(それでも10%と日本酒としては低い)のですが、1ヶ月購入時期が違う(酒屋で眠っていた)だけで、割と変化しますね。

端的に言うと、味に落ち着きが出てきました。低アルニゴリの特徴である、どぶろくのようなフレッシュで膨らみのある甘みと、ヨーグルトドリンクのような酸味が、12月に買ったラスト1本では、酸味と甘味がやや落ち着き、旨味と深みが出てきました。

フレッシュな出来立てが良いか、やや寝かせた落ち着きが良いか、ここは好みが分かれると思います。このニゴリの売りであるフレッシュさを味わうなら、すぐに飲んだほうが良いですが、変化を楽しむという点で、たった1ヶ月置いただけでこれだけ変わるというのは、実に興味深いです。

あまり置きすぎると、せっかくのフレッシュさが失われてしまうので、このあたりの落ち着き加減がギリギリなのかなという感じではありますが、今期ラストの低アルを飲めてよかった。

次はアル添のニゴリが出荷されると思うので、それはそれで買ってみたいと思います。

アサブロから移転して、2020年よりこちらをメインとします