マクロ撮影が好きな割に、使ったことがなかった「フォーカスシフト撮影」。

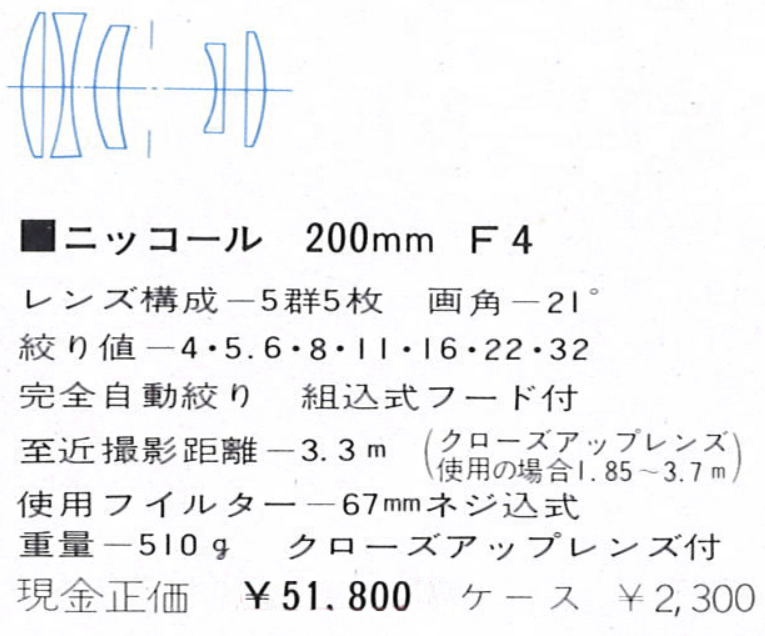

実はこの機能、超音波モータ内蔵のAF-Sレンズ、またはステッピングモータ内蔵のAF-Pレンズしか対応しておらず、従来のボディ内モータのAFレンズでは使用できません。

これは、正確なピントの繰り出しが、機械式のカップリングでフォーカスユニットを動かすAFレンズでは困難だからでしょうね。この辺り、最初からAFレンズはレンズ内モータとしたCanonの先見の明がありますね。

D850を導入した当初は、AF-Sのマイクロニッコールレンズを持っていなかったので、この機能は使えませんでした。が、フォーカスシフト撮影は、マクロ撮影では重宝する機能です。

そういえば、旧製品にはなってしまいましたが、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDも手に入れていたので、これを使えばフォーカスシフト撮影ができるんですよね。

ということで、D850の購入から4年半にして、初めて使ってみました。

例えば、こんなマクロ写真。普通に撮影すると、こんなに被写界深度が浅くなります。

あまり絞っていないf5.6ですが、たとえこれをf22くらいまで絞ったとしても、奥のモトコンポにはピントが合いません。

また、絞り込むと回折の影響で画質も低下します。

デジタルになってから、これを回避できるようになりました。それが深度合成です。ピントを少しずつずらしながら撮影し、ピントの合っている部分のみを合成することで、全体にピントが合ったような写真になります。これはフィルム時代では出来なかったことです。

D850では、「フォーカスシフト撮影」で、フォーカスを少しづつずらした撮影が可能です。これがOLYMPUSもといOM SYSTEMのカメラだと、カメラ内深度合成により、カメラ内で深度合成まで完結できますが、Nikonは残念ながらフォーカスシフト撮影まで、深度合成は別途画像処理ソフトで行います。

今回は、30枚の画像を撮影し、Photoshopで処理しました。Photoshopでの深度合成は、検索すれば手法が書かれていますので、ここでは省略。

合成した結果がコチラ↓です。

手前のシティにも、奥のモトコンポにも、全てピントが合っていますね。そして、その奥はボケたままです。

ただ、何故か画像の外側の画像処理がうまく行かなくて、ぼやけています。

トリミングして、ぼやけている部分を排除しました。

良い感じに合成できましたね。もう少し彩度は落としても良かったかな?

できればカメラ内で深度合成も行ってくれると便利なんだけど。そういうところは、OLY…じゃなくてOM SYSTEMのカメラは、かゆいところに手が届くし、マイクロフォーサーズだから被写界深度も深いので、マクロ撮影には有利なんですよね。