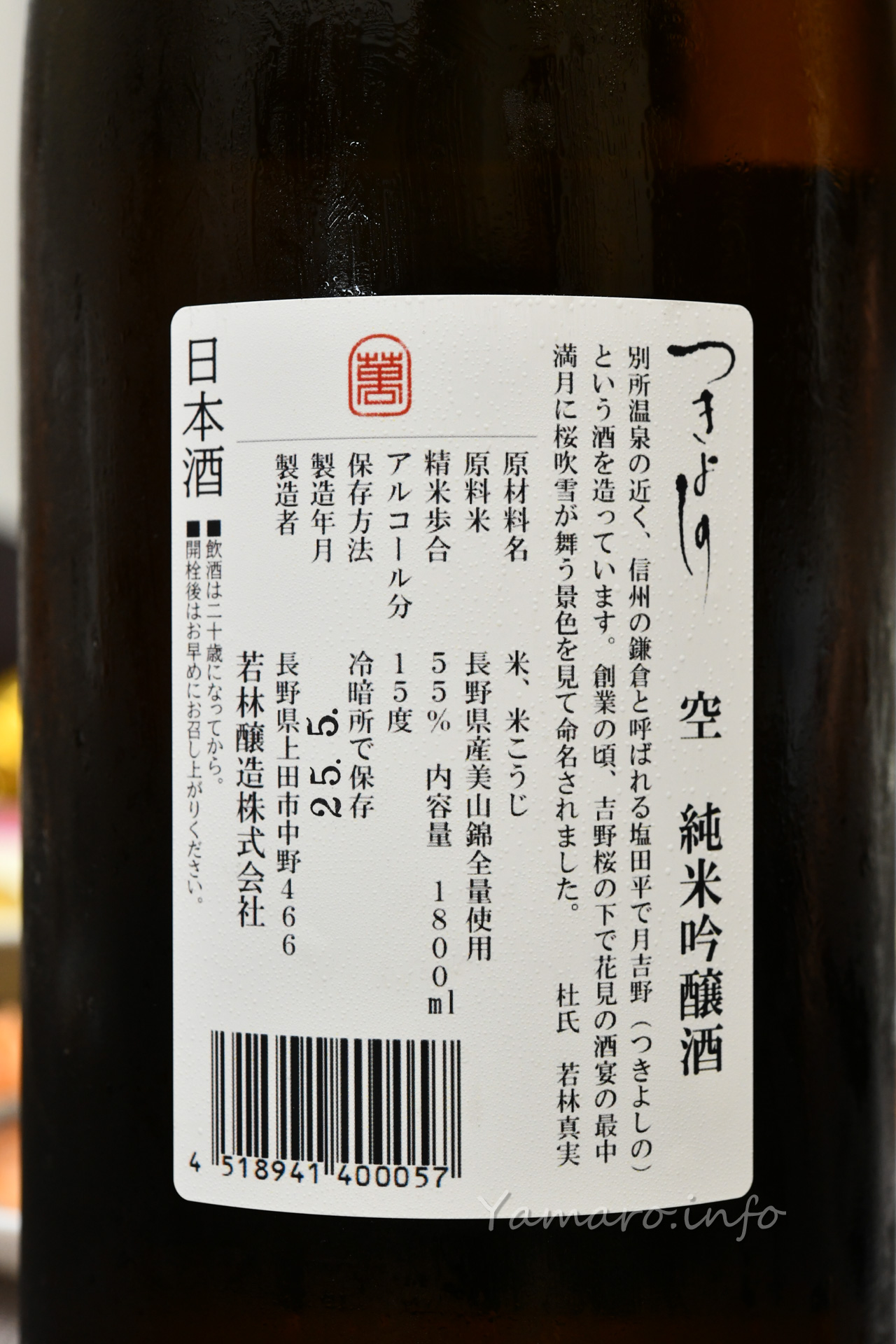

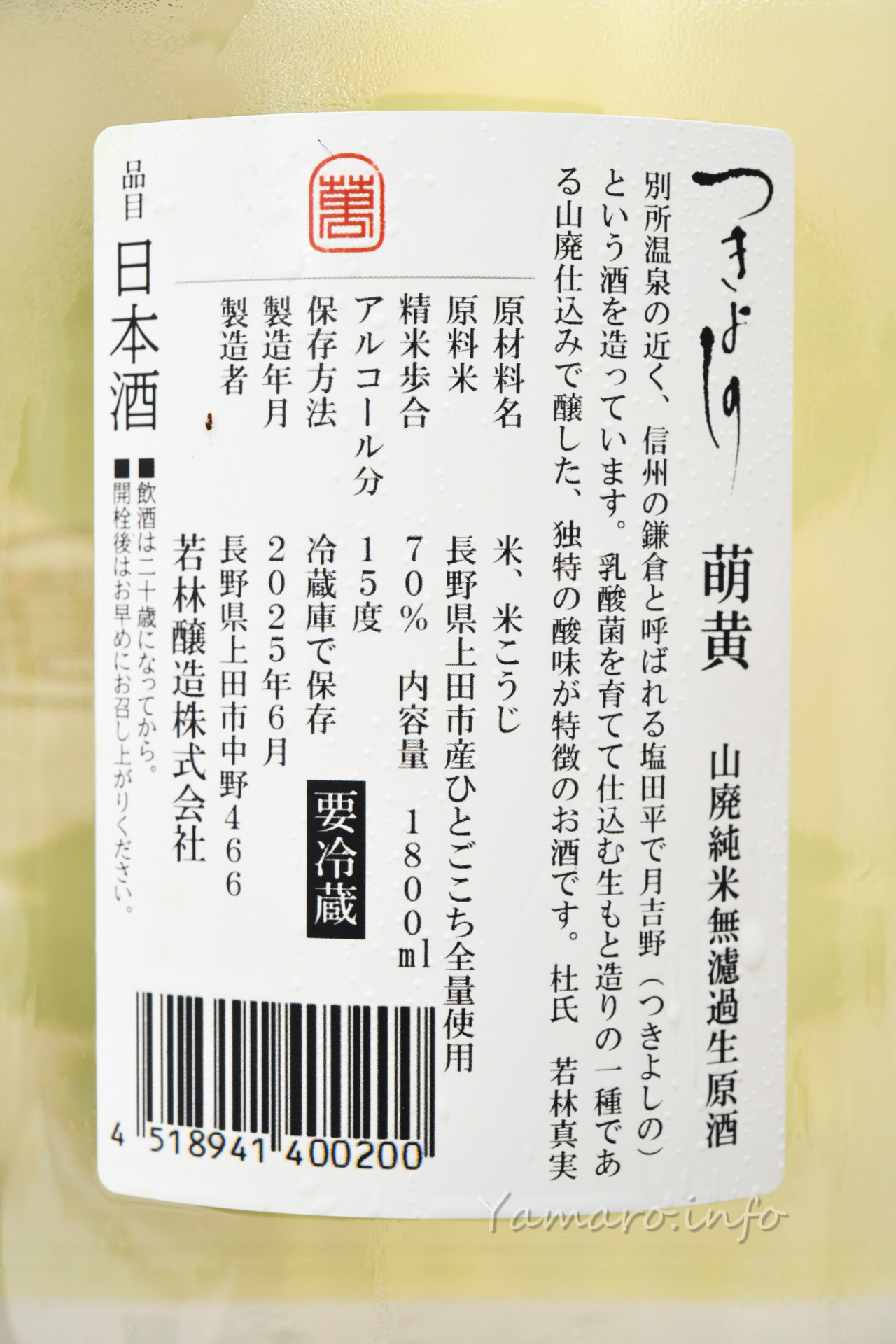

前回、若林醸造の「つきよしの 空 純米吟醸」を買って飲んで、とても感銘を受けてしまい、いつもの酒屋で山廃の純米無濾過生原酒を見つけてしまい、つい買ってしまいました。

前回は火入れでしたが、今回は待望の無濾過生原酒です。これは楽しみです。もちろん一升瓶で購入。この銘柄は間違いないと確信しました。

萌黄と言うだけあって、透明な瓶に濃いめの黄色のお酒です。個人的に生酛造りと底から山卸(やまおろし)の作業を廃止した山廃のお酒が好きです。

なので期待しちゃいますね。

酒米は長野県産のひとごこち、精米歩合は70%と程よい削り、生原酒ですがアルコール度数は15度と、原酒としてはわずかに低めかな。

独特の酸味、これがいいんです。

生酒ですから、要冷蔵で冷えた状態からいただきます。

上立香は爽やかなりんごを思わせる酸味と甘味を感じます。口に含むと…おおお、これこれ、ワイ氏の大好き系でした! 生酒らしいフレッシュさはありますが、ガス感はありません。どちらかと言うとお落ち着きのある旨味を基調としつつ、りんごのような酸味と甘味を醸し、後味は割とスッキリ切れていきますね。

山廃系のお酒にはどっしりした味わいのものが多い印象ですが、こちらは無濾過生原酒だからなのかフレッシュさがあり、どっしり感はあまりありません。が、旨味がわりとしっかりしているので、生酒にありがちな軽い印象でもないんですよね。

少し温度が上がると、更に旨味が増して、酸味と甘味のバランスは変わらずにより深みが増します。

このお酒は冷やした状態でも、常温でも行けますね。今回は試していませんが、どの温度帯でもバランスが良さそうなので、温燗も行けそうですね。

暑くなってきたこの時期、つい冷やしたものばかり飲んでしまいがちですが、温燗も悪くなさそうです。

つきよしの、2本飲んでとても気に入りました。また違うものも飲んでみたいですね。

まだ大手通販系では扱いはないようですが、一般の酒屋さんのサイトでは入手可能です。

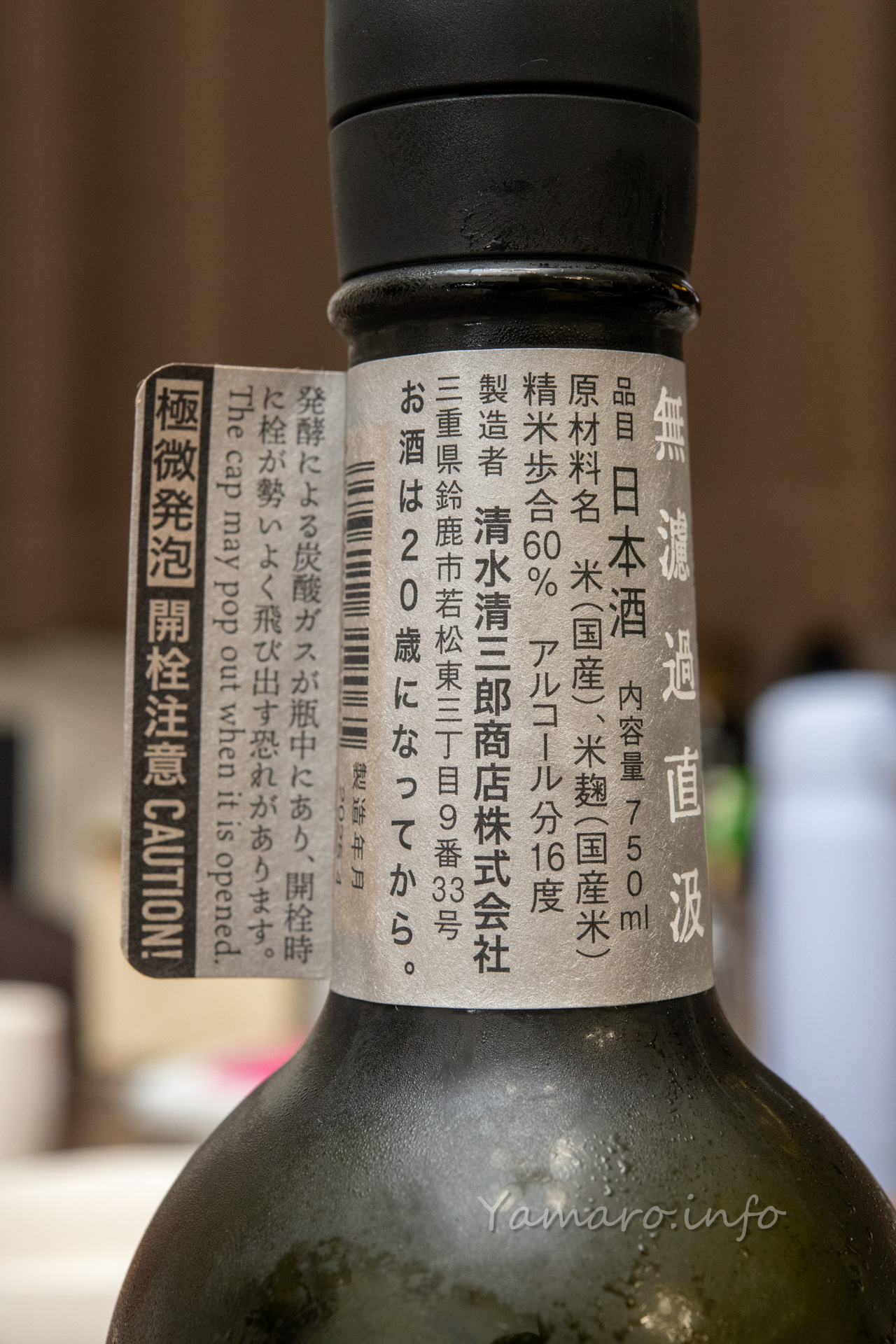

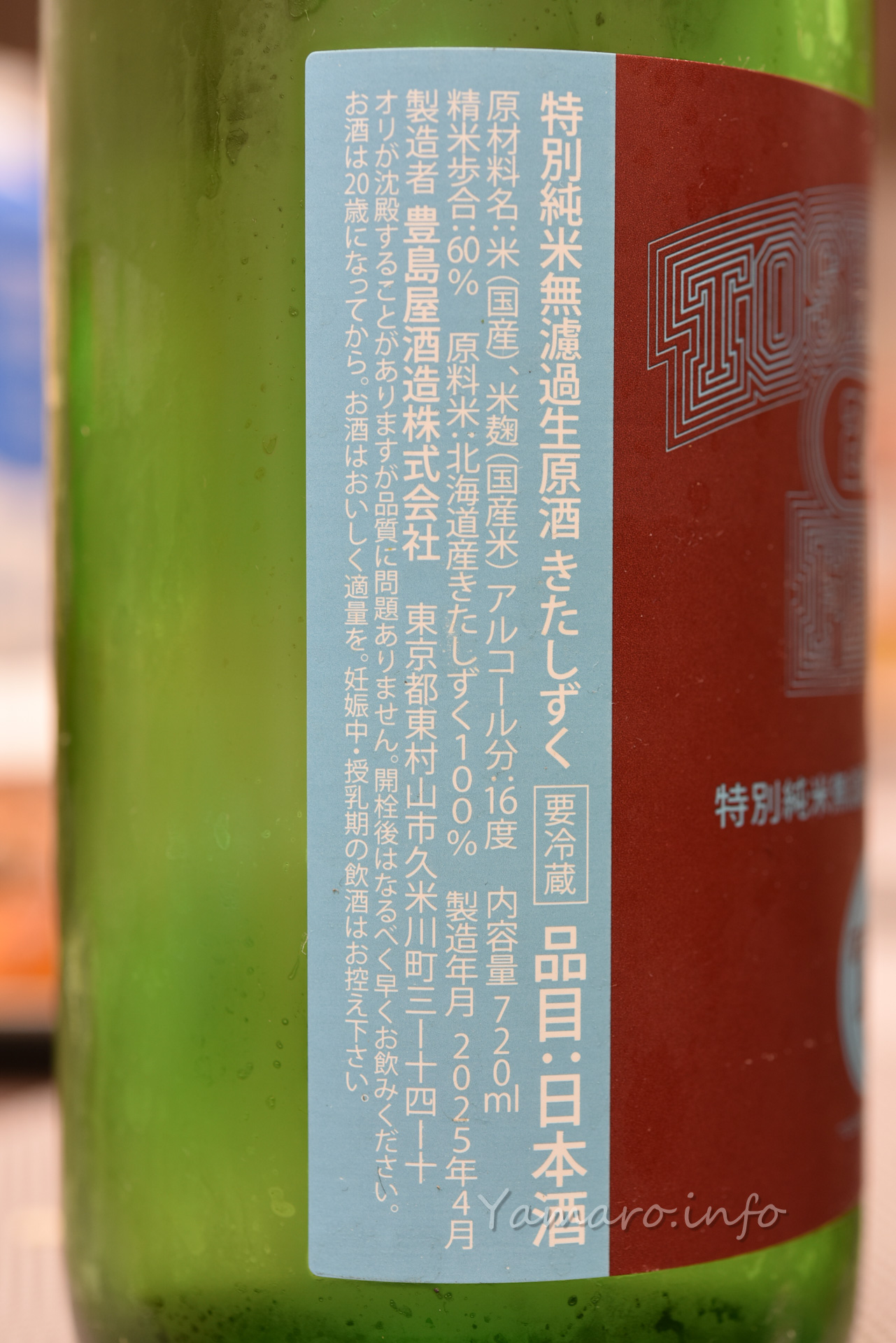

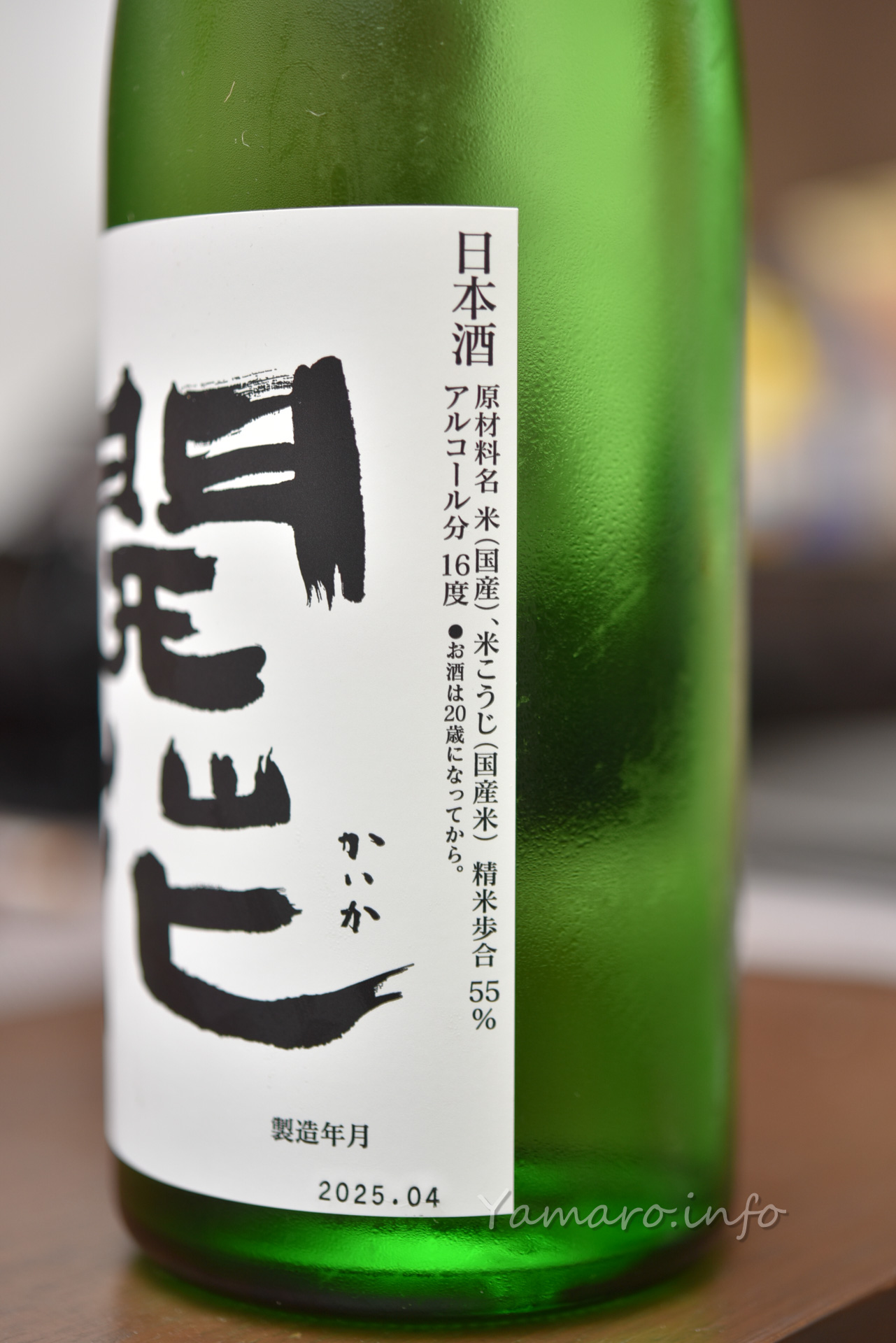

次は辛口純米酒かなぁ。透明な瓶は無濾過生原酒、茶色の瓶は火入れ酒のようですね。