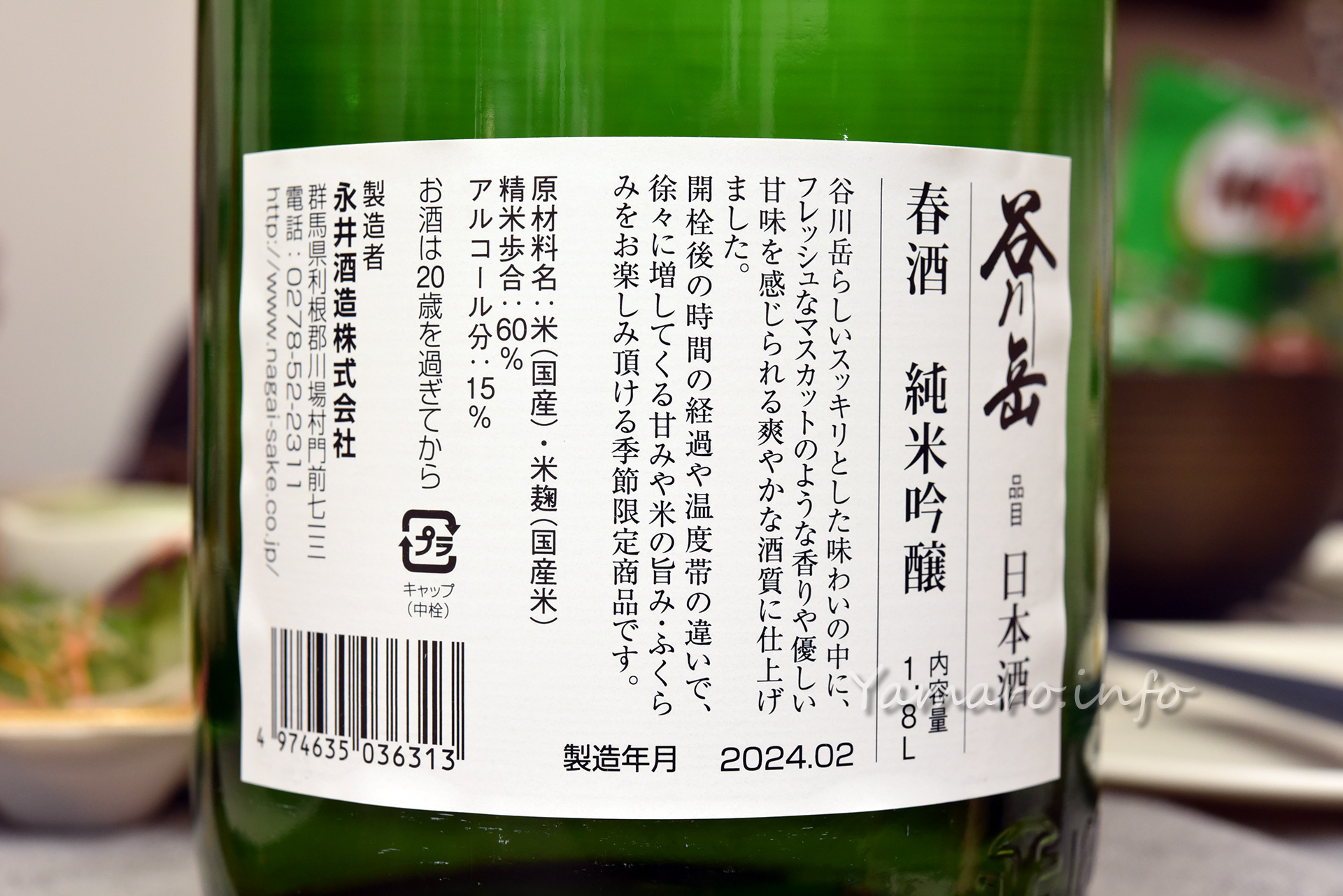

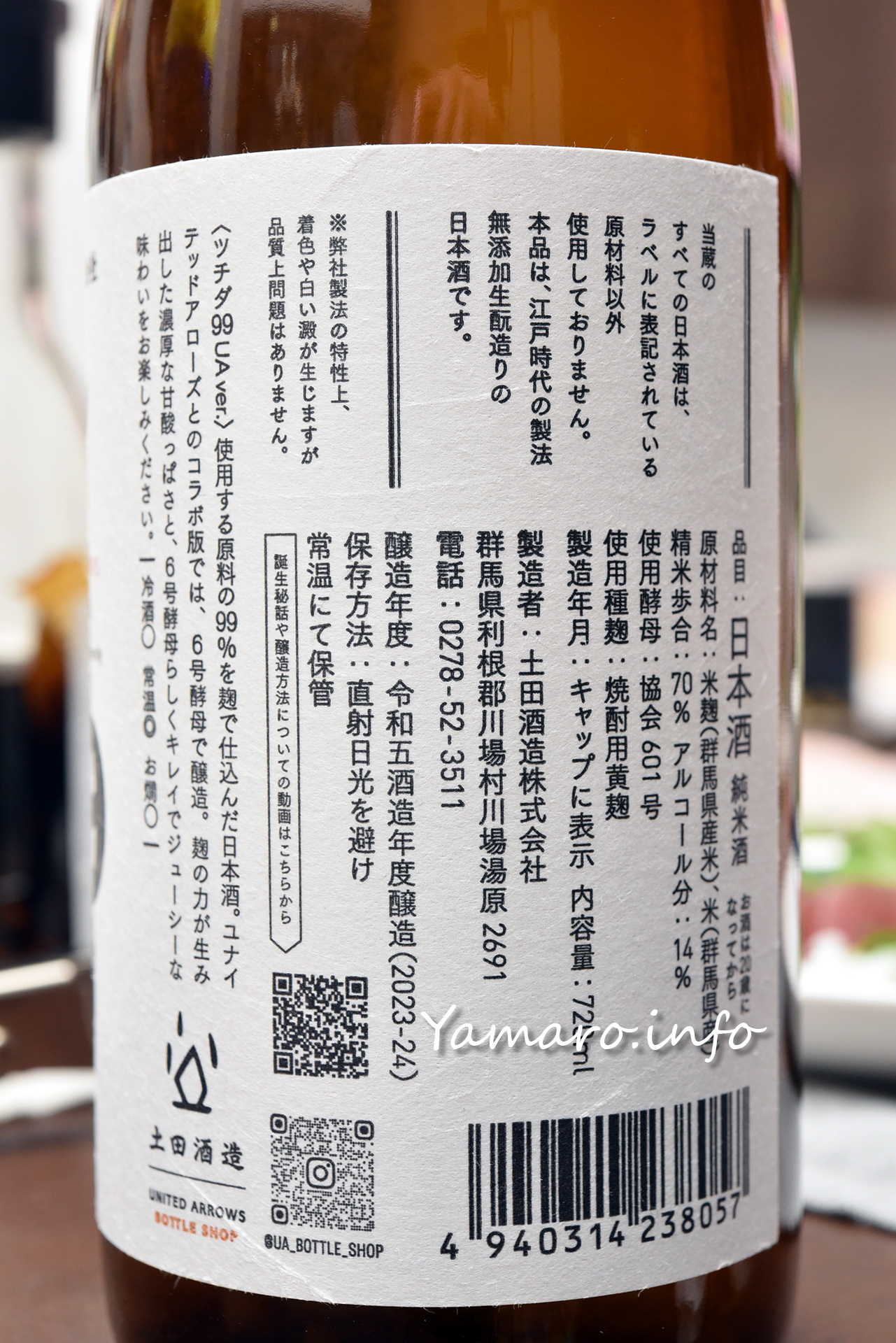

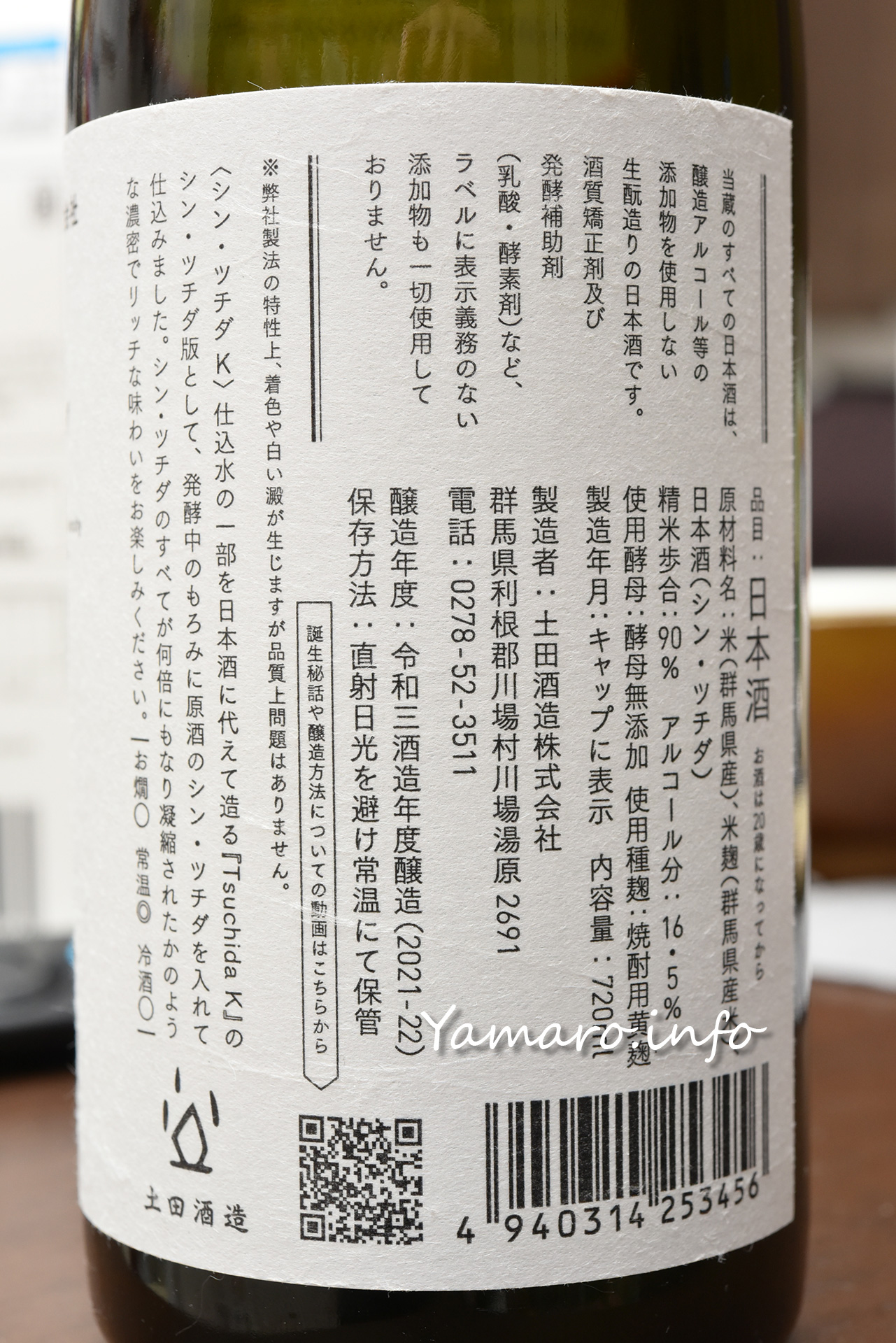

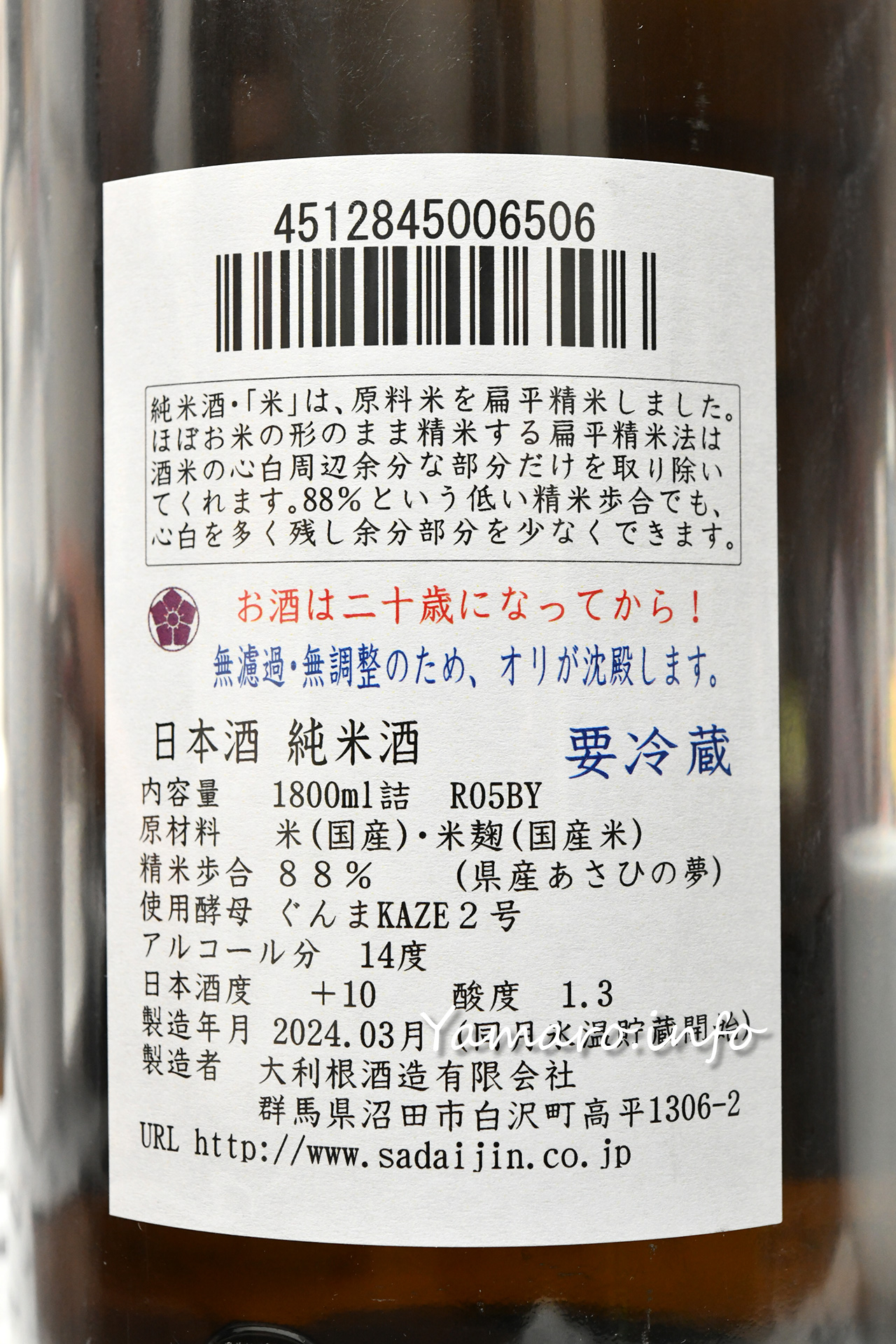

3月の群馬流行で買ってきたお酒、まだまだ続きます。こちらは永井酒造、「水芭蕉」ブランドのお酒は関東圏のヤオコーでもよく売られていますが、昔からあるブランドは「谷川岳」です。

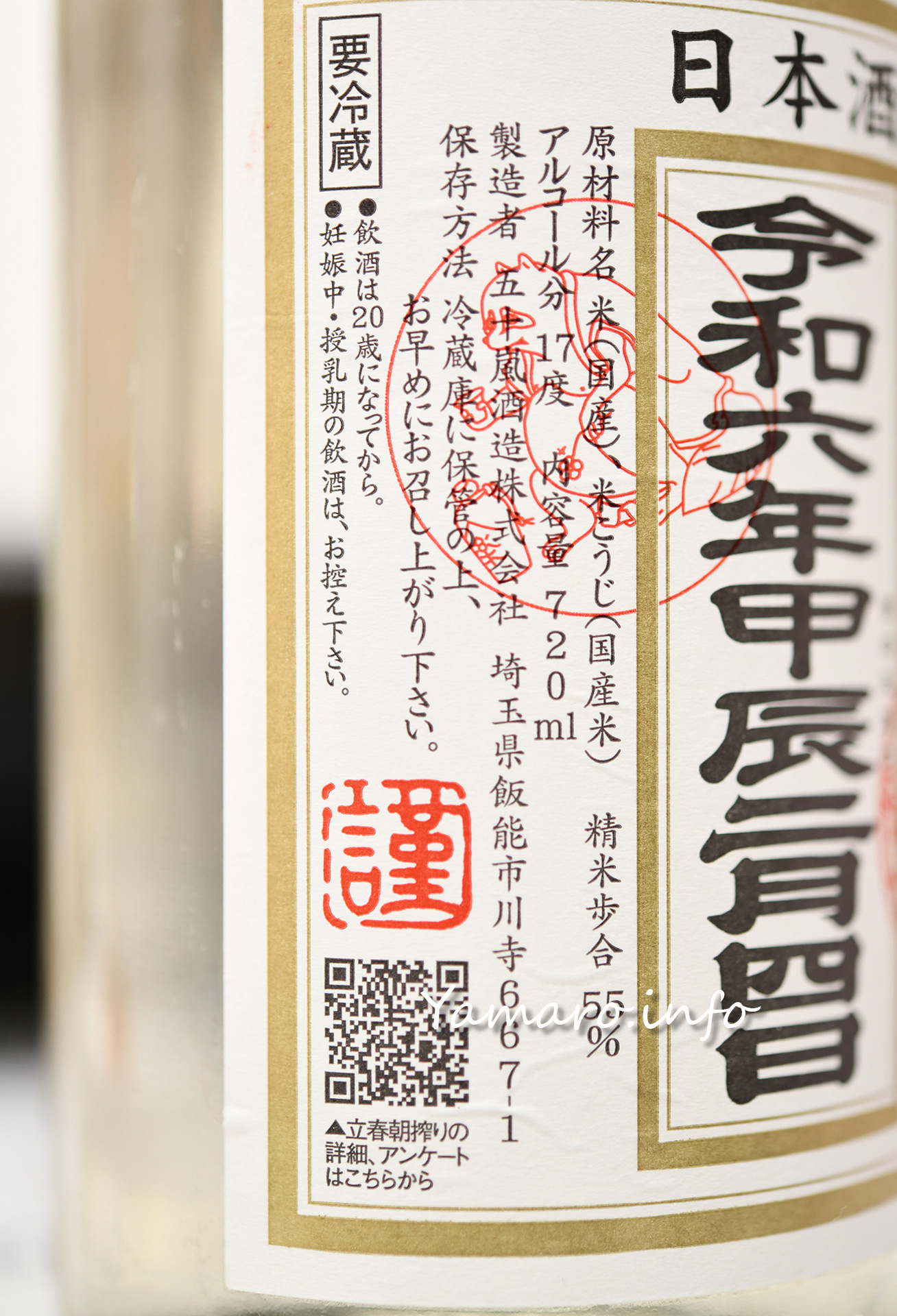

春酒、この時期限定の純米吟醸です。火入れなので常温保存可能。生酒ブームですが、本来日本酒は火入れして常温保存できるものが一般的なのです。

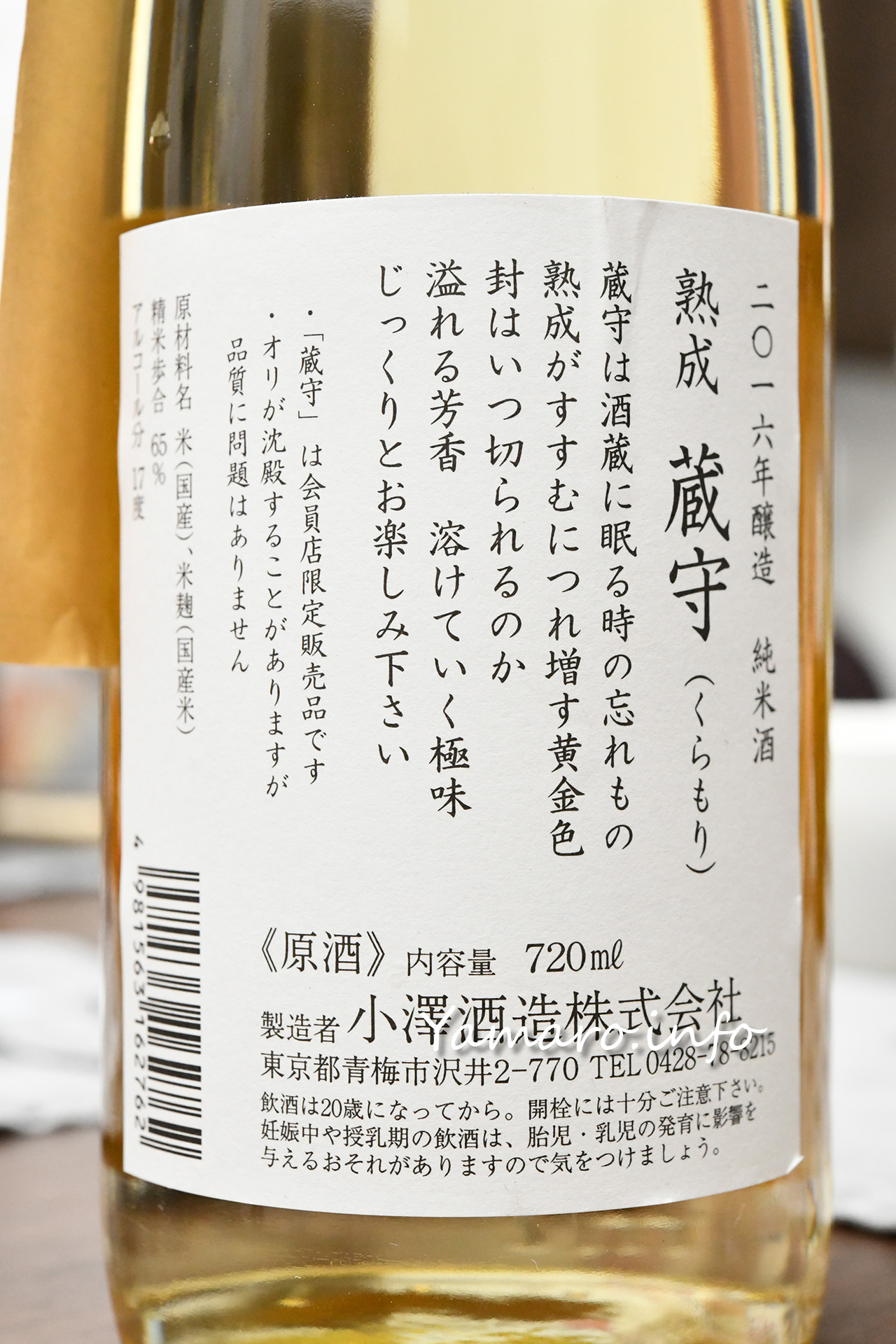

こちらもラベルにあるように、開栓後の時間経過で味わいの変化を楽しめる設計のようです。

冷蔵庫を占拠しなくても良いので、こちらは一升瓶で購入しました。さて変化はどんな感じだろうか?

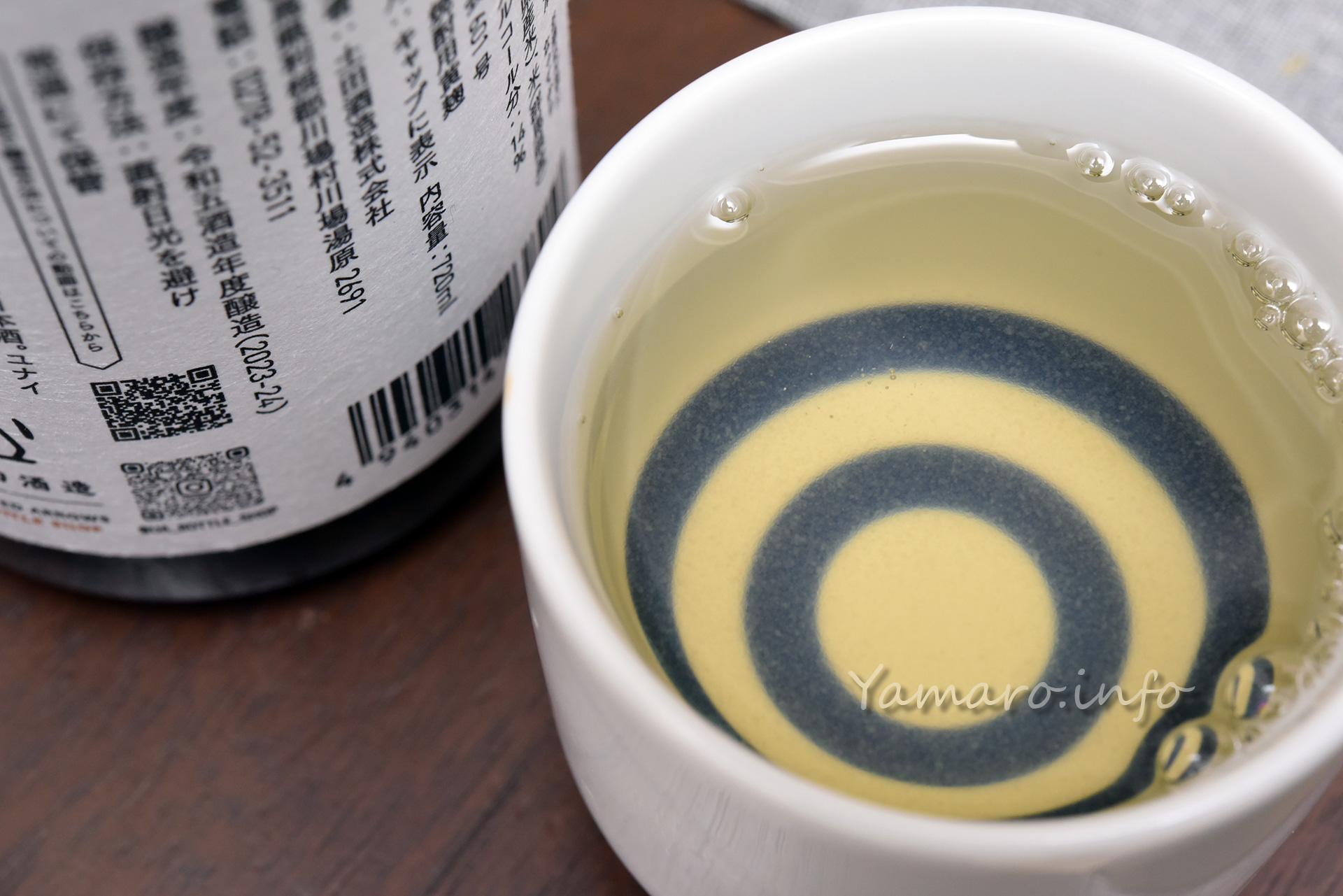

注ぐと結構泡立ちが。でも発泡系ではないです。

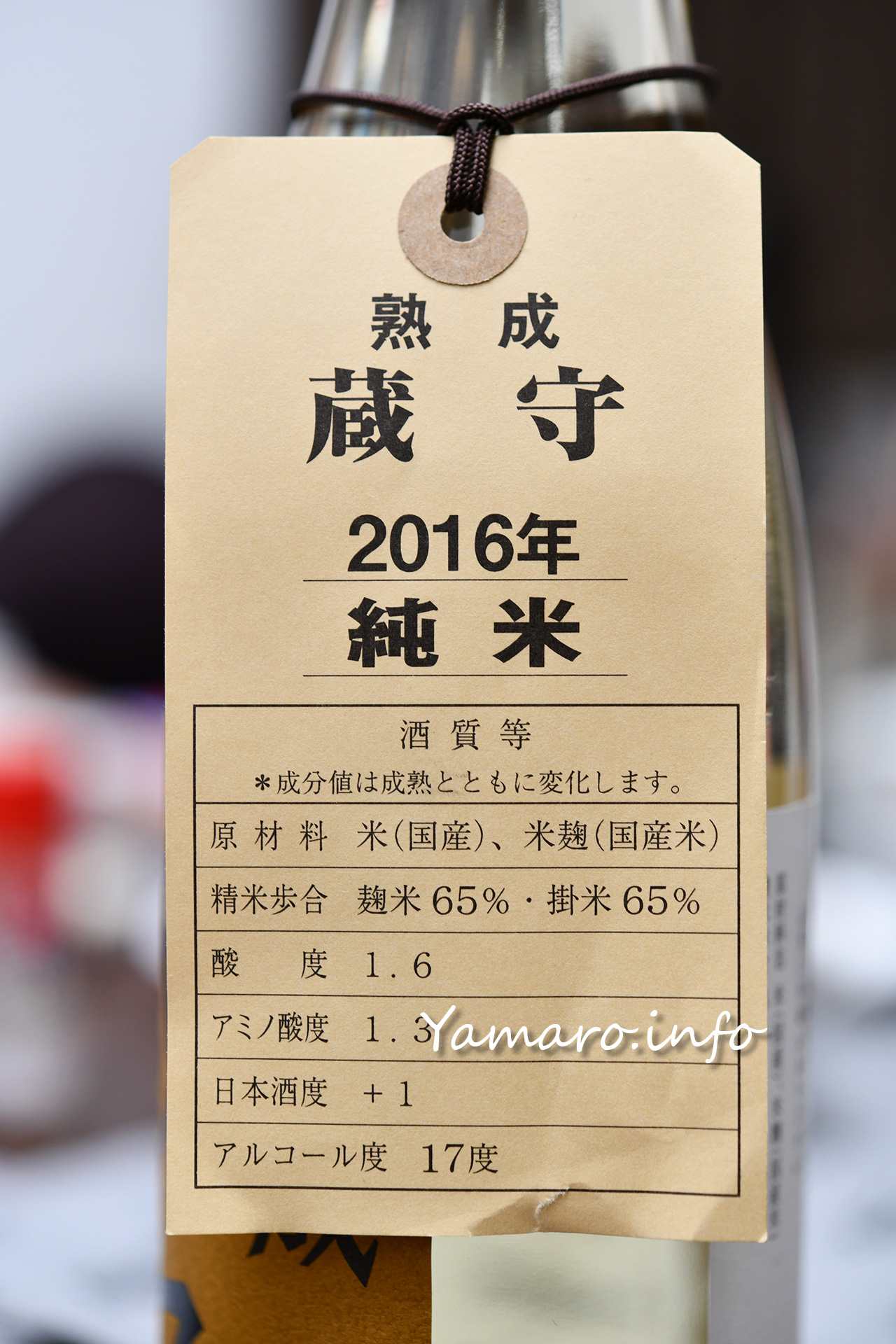

上立ち香はラベルの通り、爽やかなマスカット系。常温で口に含むと…おお、奥行きのある味わいですね。決して重々しいわけでなく、むしろ軽快な甘みと酸味がありつつ、落ち着きがあります。フレッシュだけど、かといって華やかな味わいというより、端正な味わいなんですよね。

爽やかな、と単純に片付けられないのです。ここまでが開栓初日の印象。

2日目。常温保存です。確かに変化はありますね。個人的にはラベルにある甘みや米の旨みやふくらみとあるけど、ふくらみが増しました。なので相対的に甘みはやや後退したかのように感じますが、決して辛口になったわけではないですね。

いや面白い。これだから日本酒は面白いです。そして、火入れでも味わいの変化を楽しめる、これが最近のトレンドなのかな?

ぜひ皆さんも一升瓶で楽しんでみてください。

季節商品ゆえ、もう店頭在庫のみで通販では買えないようです。見つけたら買いですよっ!