プラマウントのレンズたち

先日、デジカメWatchに掲載された、NIKKOR Z 26mm f/2.8の開発担当者に聞いてみた 、という記事内にて、プラスチックマウント(以下プラマウント)についての開発者の見解が書かれていました。

陳: 個人的な印象ですが、プラマウントのメリットがまだ浸透していないなと思います。見た目で“金属マウントがいい”という話になりますが、機能としてはプラマウントもクリアしていますから、安心してお使いいただけます。

石上: レンズ着脱の回数をしっかり考えて、プラマウントと金属マウントは同じ耐久試験を行っていますから、安心です。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1483668.html

プラスチックと一括りで言っても、そのプラ材料は無数にあり、そして常に進化しています。10,20年前の常識が通用しないこともあります。

一般に、金属と比較してプラスチックは、強度や耐久性に劣る、摩耗しやすい、紫外線劣化しやすい、と言ったイメージを持たれていることが多いです。

プラマウントに肯定的な意見もあれば、ネガティブな意見もありました。そして、わりとプラマウントにネガティブな意見が多かったように感じます。

プラマウントは割れやすい?

プラマウントのトラブルでよく聞くのは、マウントが割れてしまったという話です。ただ、通常のレンズ交換で割れてしまうということよりも、外部からの衝撃(落としたぶつけた)で破損させてしまう事例のほうが多いようです。

金属は、特にマウントに使われるステンレスなどは、ちょっとした衝撃で割れることが少ないため、この点では確かに金属マウントのほうが強いといえますが、衝撃自体はプラマウントも金属マウントも、落としたりぶつけたりすればレンズのどこかに伝わります。マウントは金属でも、それ以外にプラスチックを多用しているレンズが多い昨今、他にダメージが行く可能性は高いです。

ということで、割れる原因には外的要因といった理由でしょう。。

それでも、パンケーキレンズのNIKKOR Z 26mm f/2.8 が金属マウントを採用したのは、

——金属マウントを求める声は常にありますが、それはどのような理由からですか?

石上: “プラマウントは安っぽい”という、デザインや見た目からの理由が多いです。レンズも決して安い買い物ではありませんから、金属の頑丈でしっかりしたイメージが安心感に繋がるのかなと思います。

https://ameblo.jp/ayumuhito12/entry-12531673915.html

とあるように、主に質感とデザインで選択したとのことです。

プラマウントは摩耗しやすい?

実際プラマウント使っていて気になるのは摩耗です。確かに、プラマウントを見てみると、摩耗粉のようなものは見られますし、削れているようなものがなくもない気はします。

写真は、左がPanasonicのLUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. 、右上がNikonのAF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR 、右下がNIKKOR Z 40mm f/2 です。

最近はカーボンを含有させたプラスチックのように、金属を超える特性のものもありますが、仮にそういったものを採用すると、現時点では金属マウント以上に高価になります。マウントだけ耐久性を高めても、鏡胴を含めた耐久性や強度も考慮に入れる必要があるので、結局のところ、見た目とコストのバランスでプラか金属の選定をし、更にプラでもその種類とコストを天秤にかけて材質を選定しているのでしょうね。

見た目の質感、破壊強度と耐久性のバランスは金属マウントに分がある

NIKKOR Z 26mm f/2.8は、見た目と質感で金属マウントが選ばれましたが、それ以外にも各メーカーとも、多くのレンズは今も金属マウントが採用されています 。耐久性の高いプラスチック材料はコストが金属マウントよりかかる場合もあります 。

——金属マウントとプラマウントでは、想定するレンズ交換の頻度や、レンズ自体が使われる想定年数に違いがありますか? 使っているうちにマウント部の角にスレが出て悲しいという声もあります。

石上: 高級レンズでは、耐久性ではなく主に破壊強度の面で金属マウントが選ばれます。高級レンズは重くなる傾向があり、プラマウントでは耐えられないレベルの重さになる場合があるからです。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/1483668.html

耐久性でプラマウントと金属マウントに差はないが、重量のあるレンズは破壊強度の点で金属マウントが選択される、ということです。

単純に破壊強度だけを見ると、例えば炭素繊維強化プラスチック(CFRP) は一般的な金属並み、あるいはそれらを超える強度を持っていますが、仮にこの材質をレンズマウントに採用すると、ステンレスの金属マウントより高価になってしまいます。

もちろん、見た目のや質感の良さでも金属マウントが選ばているわけです。質感という点では、まだまだプラスチックは金属に追いつけないですね。

プラスチックの進化は続く

プラスチックの進化は日進月歩で、20年前の常識が通用しなかったりします。AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G は、NikonのNikkorレンズでは初めてプラマウントを採用したレンズ(1995年のおもしろレンズ工房 でプラスチックマウントは採用されているが、Nikkor銘ではない)のしたが、当時も当然プラは弱いのではと懸念されたものです。

AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6Gは発売から20年以上経過し、廉価なズームレンズだったことからか、レンズマウントが割れているという記事もいくつか見かけましたが、少なくともこの時代からはプラスチックは進化していますし、廉価ズーム故にぞんざいな扱いを受けて衝撃により割れてしまったケースもあったでしょうね。

炭素繊維強化プラスチックも、弱点を克服し、コストも安くなれば、将来的にレンズのマウントに採用される可能性もなくないでしょうし、既に炭素繊維複合材はカメラのボディにも採用されたりしています。

紫外線劣化は気にする必要ないのでは…

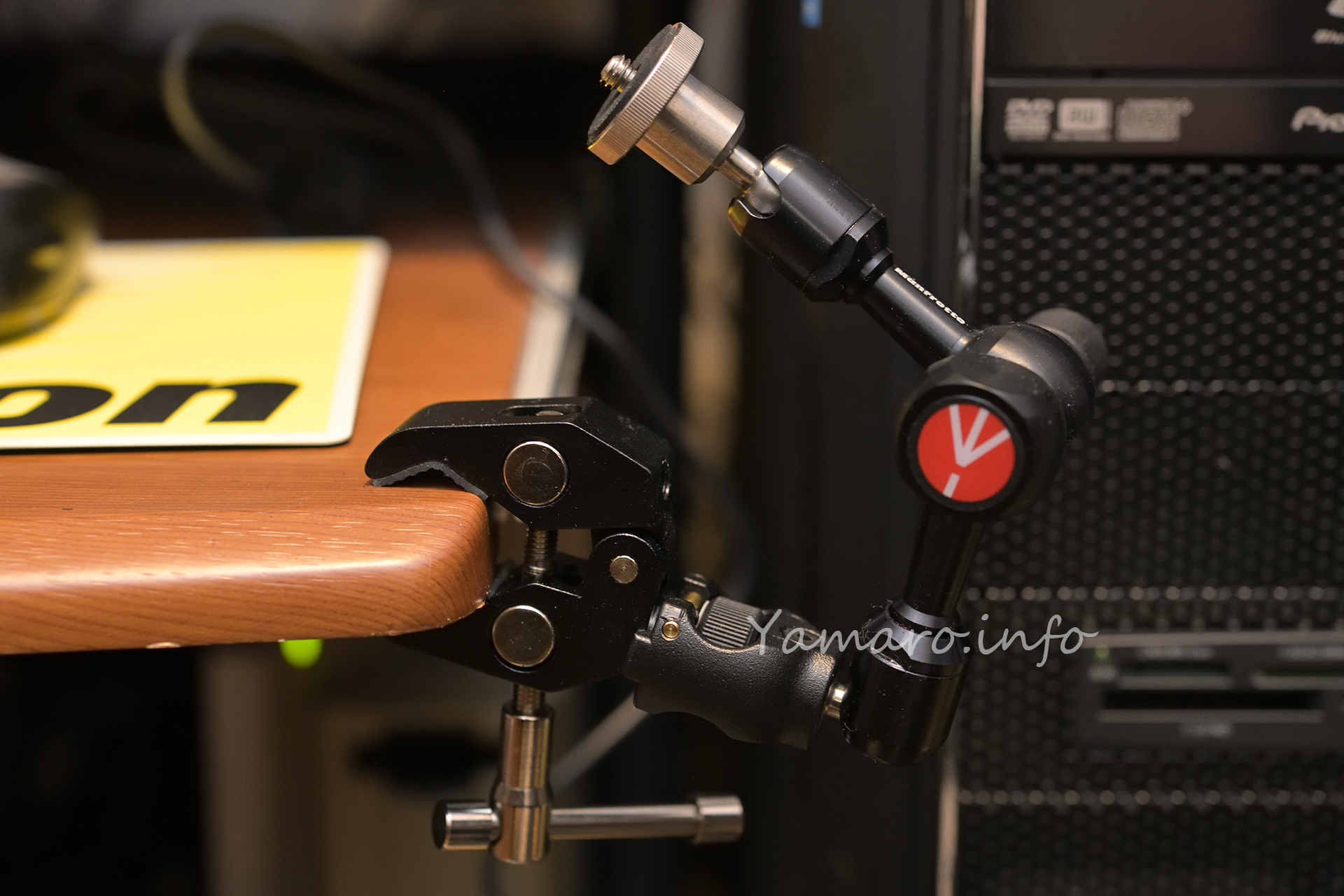

おまけ。あえてツイートを晒すのはなんなので、画像だけにしておきますが…

紫外線に晒すとボロボロ…、まあずっと屋外に出しっぱなしにしていたらそうかも知れませんが、レンズマウントを直射日光に何日も晒すシチュエーションってありえないのでは?」

ちなみに、自動車の外装部品、あるいは住宅の外配管など、屋外で長期間紫外線にさらされるようなものに使われるプラスチックは、耐候性試験を行い、紫外線劣化が発生しづらい材質を使っています。

古くからある促進耐候性試験の1つで、カーボンに電気を流し、強烈なアーク光を試験サンプルに当てる試験です。内部では更に水を噴霧して、雨が降った直後に晴れる、と言った環境も再現しています。

まあ、紫外線でプラマウントが劣化したなんてのは聞いたことがないですから、一般的な使い方、保管方法で紫外線劣化を気にすることはないです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/307c4da0.71c2180e.307c4da1.a090d64d/?me_id=1307566&item_id=10018416&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaps2shop%2Fcabinet%2Fimage42%2F4589559129487_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)