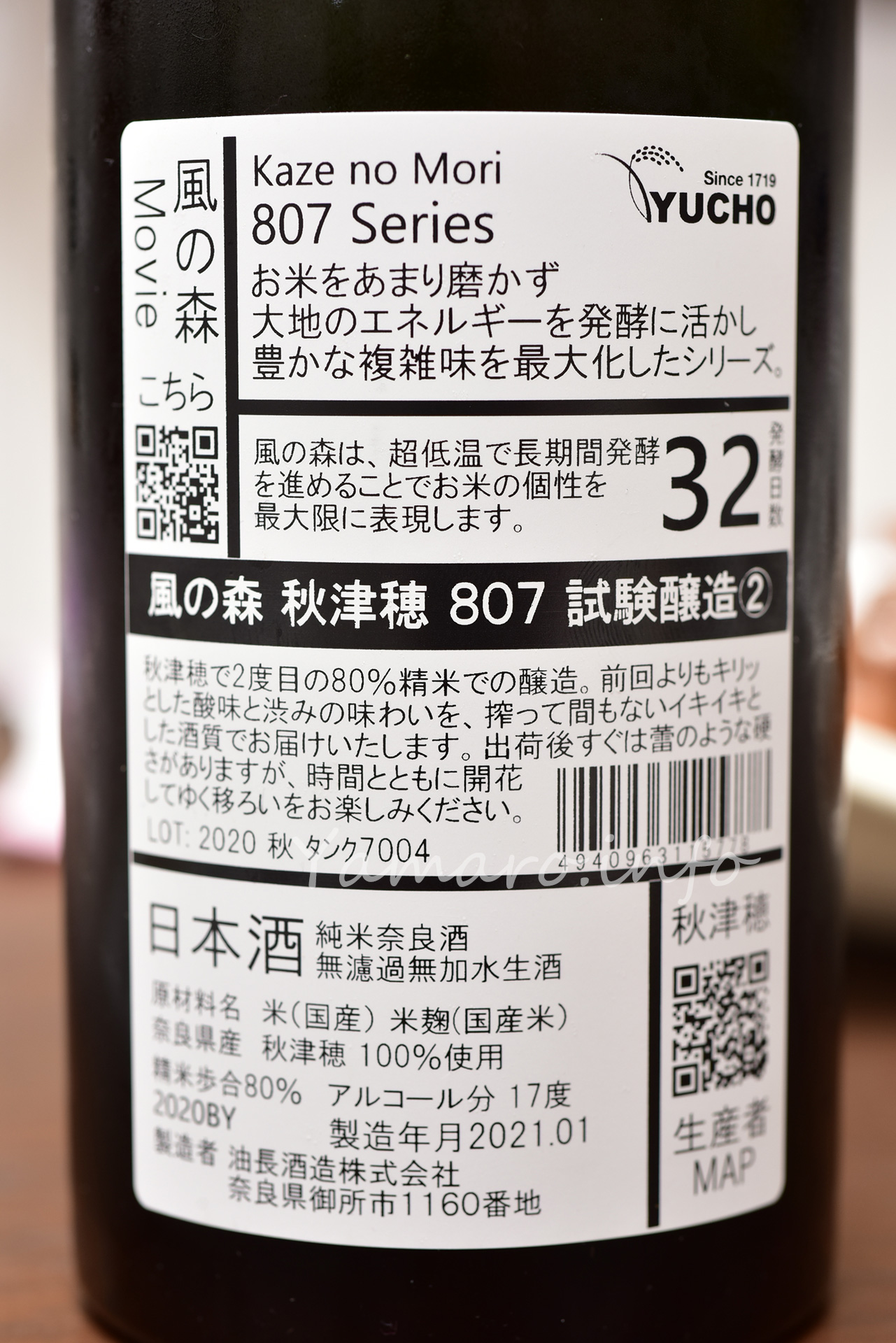

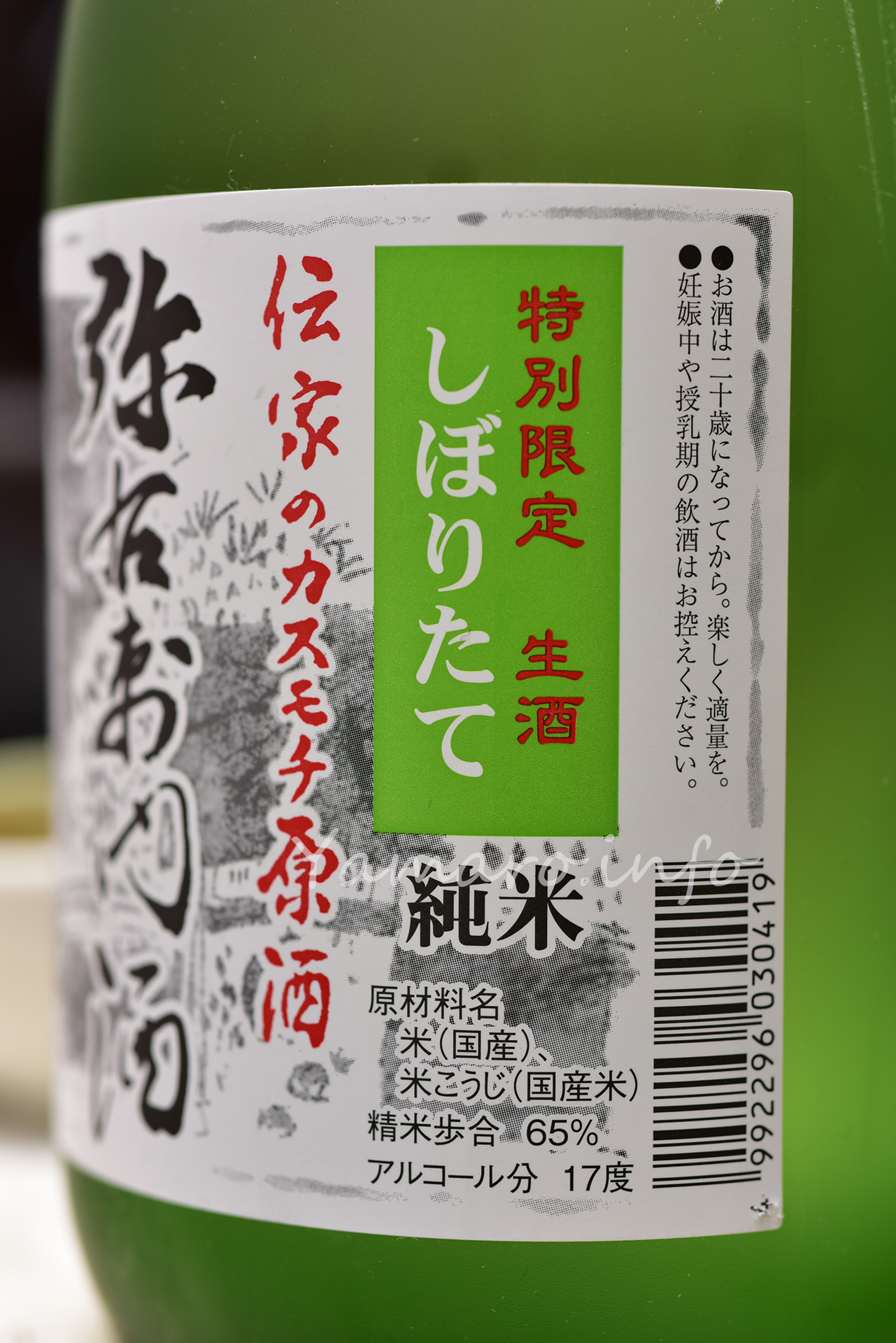

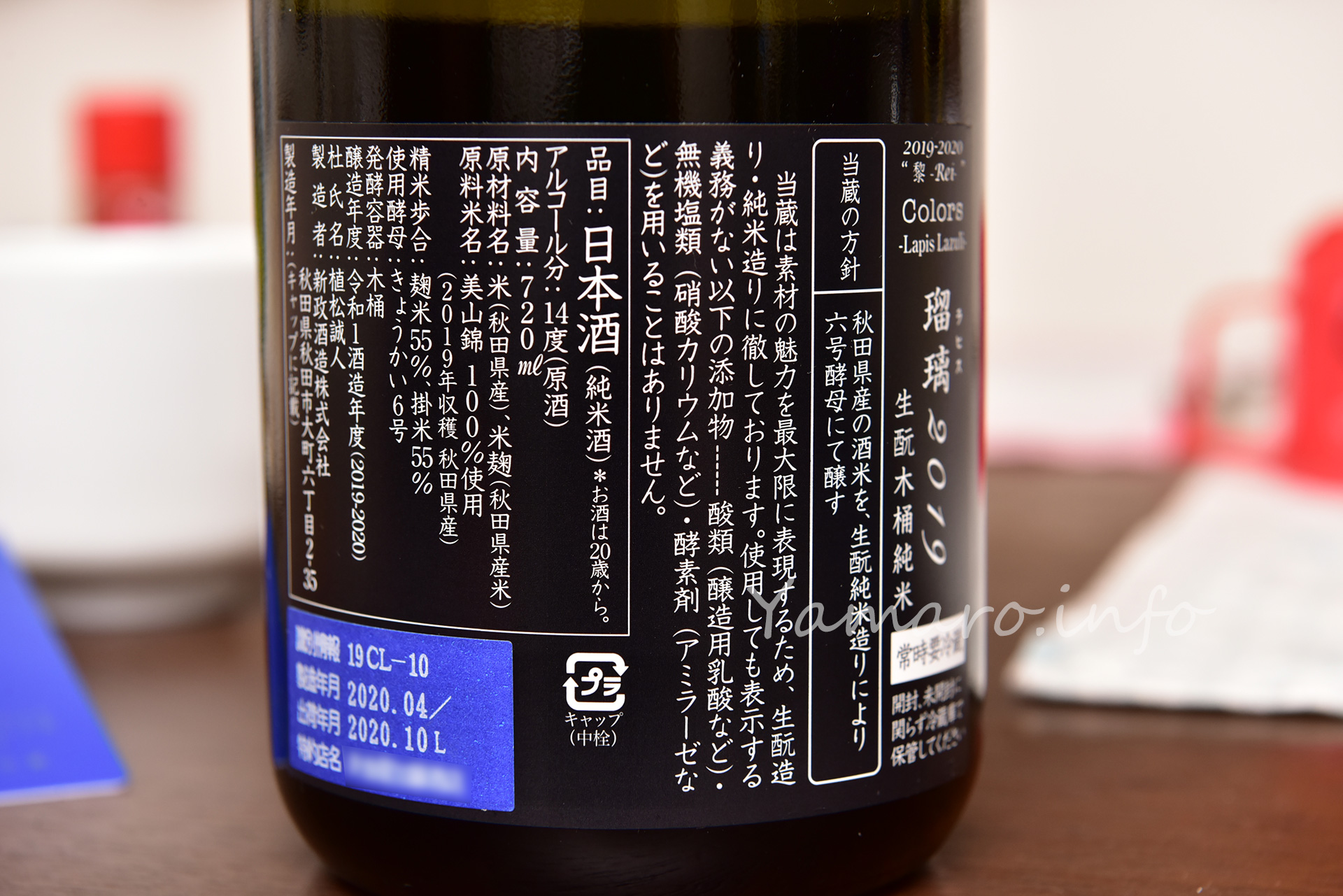

風の杜と言えば、味の劣化を防ぐために一升瓶を辞めて四合瓶のみの販売、そして様々なシリーズを取り揃えていることでも異彩を放っていますが、特にこの807シリーズは、精米歩合を80%と、米の削りを少なめとし、あえて米の表面の雑味も取り込んで仕立てているお酒です。

通常、お米は削ってその芯に近い部分を使うほど、スッキリとした味わいになります。精米歩合50%以下は大吟醸酒となり、高級なお酒は大吟醸が多いのですが、807シリーズはその逆、米の削りを抑えて、雑味をあえて残しています。

よくスーパーで売られている安いお酒も、当然コストを抑えるために精米歩合は高めのお米ですが、あちらはそもそも形の崩れた、砕けた米で作っているようですが、こちらはちゃんと形のある酒米「秋津穂」を使用して、ごく僅かに削っています。

温度管理をしっかりと行って、超低温でじっくり長期間熟成発酵したとのこと。

このシリーズは、毎回驚かされます。吟醸酒や大吟醸酒だけが美味しい酒じゃないんだよ、というのを気付かされます。精米歩合だなんてのは、製造過程の単なる記号なんだなと。

と、ポエムを書いたところで早速開栓(笑

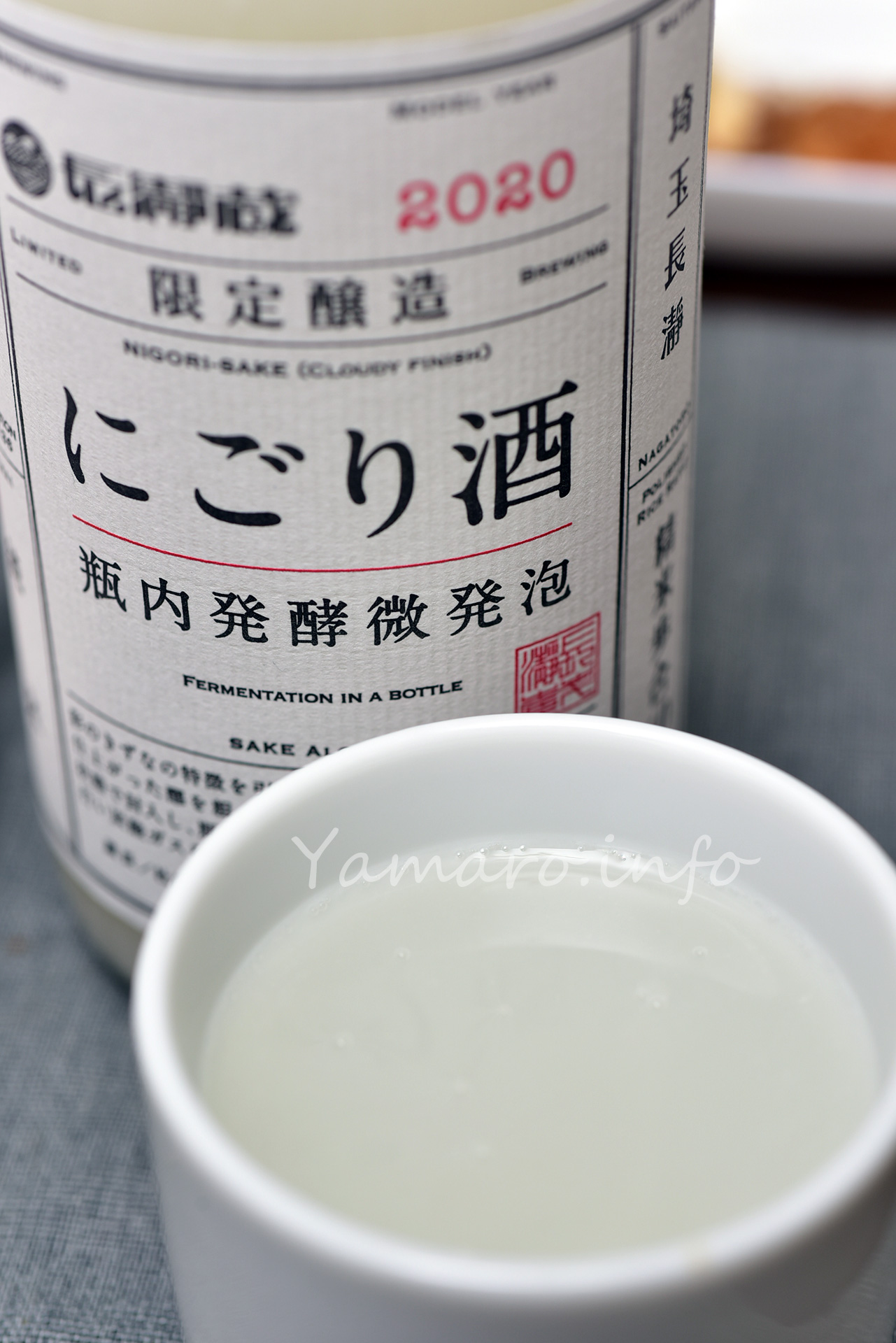

ガス感は、吹き出すほどではないにしろ、ポンと音を立てて開きました。

注ぐと、微発泡らしいちょっとしたシュワシュワが。

香りは仄か。決して華やかではなく。

そして口に含むと、まず開戦直後の冷えた状態では、すっと米の甘みが入ってきます。メロンのような滑らかな甘みです。酸味はこの時点ではあるけど強くはなく、後味に独特の苦味、渋みが僅かにあります。

ほんの少し温度が上がると、酸味感もより出てきます。メロンにバナナが加わったような、しかし実際のメロンやバナナほどの濃厚さではなく、スッキリとした飲みやすい味わいも。ここに来て酸味も出てきて、これが酸味好きのYamaroにはたまらないです。そして、やはり独特の苦味もあり、これが削らない秋津穂の表面の部分のせいなのか、酵母によるものかは分かりませんが、あえて削らないお酒ですから、このくらいの個性はあっていいでしょうね。

風の杜シリーズ、四合瓶で、開栓後の味の変化が大きくないうちに呑みきって欲しいのでしょうけど、多少の変化は味わいたい。でも、個性があっても、飲みやすさは風の杜シリーズに共通していて、決してどっしりしすぎないのですよね。

なのでついつい呑みすぎてしまいます。初日にして、もう半分です。

第3段はあるのかな? 値段もお手頃ですし、また買いたいな~。