忙しくて更新が滞っています。ってことでボチボチ続き。

またまた飛来したT-400。

そして3SQ本日午後2度めの上がり。

あー、この上がりなら、撮影場所、移動しなければよかったな。あるいは逆光気味だけどひねりポイント行けばよかったな~。

帰るか迷ったけど、降りを見て帰ろうと、少し待機。続く…

写真の編集がなかなか進まず…。1日空けてしまいましたが、続きです。

さて午後にやっと上がった3SQが戻ってきました。

おっ、21Rに降りてくるとな!? 多分、色々あったために、撮影するコチラにとっては嬉しいウエストランディングです。

あれ、帰りの経路がいつもと違うな? 奥で工事している関係かな?

エアブレーキ、アラハン前で畳む機体あれば、そのままの機体もあり。ただ、反転してハンガーに向かう時点では畳んでいますね。

561号機はドラッグシュートを展開、ちょうど目の前で切り離す瞬間を見ることが出来ました。切り離したドラッグシュートは回収してきれいに畳みます。

途中から雲が多くなって、ライティング的には残念な結果に。まあそれはそれ…ってことでもうちょっと続きます。

仕事が休みのなので、前回のリベンジ、ということで出向いた百里基地。横田基地も色々あったので迷ったけど、時間的に間に合わなかったので、こっちで正解だったかな?

午前、動きなし。

ファントムが退役し、3SQのF-2になってから、月曜の午前中は飛ばないことが多いようです。月曜だしねw

ところで、珍しく浜松の第41教育飛行隊のT-400が飛んでいました。

41FTSQは2021年に美保基地から浜松基地に移動しています。今まであまり見かけたことのないT-400、百里で見られる機会も増えるかな?

T-400は、ビーチジェット400を導入したものですが、元を正せばそのビーチジェット400は、三菱MU-300なわけで、日本が設計した機体が、販売が振るわず、ビーチに買い取られてから売れだした、という何とも皮肉な機体。三菱はこの頃から販売が下手だったということです。そら三菱スペースジェットもダメになるわけですね。

午後、やっと3SQに動きあり。ラジオも入っていよいよです。

夏らしく雲がモクモクですが、この暗い雲が入ったほうが、F-2の洋上迷彩が生えますね。

T-4も上がりますが、F-2Aは1機降りてきました。何かあったようですが、まあそういうこともあります。機械だもの。大事にならなくて良かったです。

そしてもう1機のT-4はチェッカー柄の第31教育飛行隊の機体でした。こちらも浜松基地なので、T-400とともに百里に訓練に来たのかな?

今回、Nikon Z 9のFW2.1で、小さな被写体のAF追従性向上があり、これが初めての撮影でしたが、確かにオートエリアAFでもかなり遠方からの捕捉率が上がったように思います。ただ、背景がゴチャゴチャしていると、引っ張られることもあり、自分は航空機撮影ではZ 9のFn3ボタンに「ダイナミック9点+AF-ON」を割り当てているので、これに切り替えて対処しています。このカスタムで、外すことはほぼなくなりました。

続く…

今回でラスト~。

ということで、動画メインで撮ってしまいましたが、パパっと見るならやっぱりスチルなんだよね~。

Z 9で動画を撮っていたけど、D850にはAF-S 200-500mmを着けていたので、これもいくつか撮りました。

救難飛行展示は動画メインでしたが、合間にスチルでも撮影。やっぱりスチルのほうが楽しいな。動画は時々気が向いたら、くらいが良いのかな。

帰投の準備中の写真もいくつか。

いや~天気が良かったので暑かった。そして日焼け止め塗ったけど、かなり日焼してしまいました。

どちらかというと黒くなるより真っ赤になるタイプなので、日焼けはなるべくしたくないです。シミになるしね。

ということで、これにて終了。

館山航空基地の門をくぐってすぐのところにある保存展示機を撮って帰りました。

やっぱりHSS-2Bシーキングが印象深いです。高校生だった頃、初めて体験搭乗で乗ったヘリコプターで、内部は立って歩けるくらい広く、後継機のSH-60Jシーホークより内部が広く快適でした。アメリカの大統領専用ヘリが、導入から半世紀以上を経て未だこのVH-3Dシーキングであるのも、後継機とされたVH-60Nシーホークの内部が狭く主力になれなかったのは大きいでしょうね。

特に、HSS-2の最終型B型は、ディッピングソナーやソノブイ、ESM、MADが改善され、対潜哨戒ヘリとして単独でのオペレーション能力が高く、日本の対潜能力向上に寄与した機体でもあります。対潜装備を外した輸送型のS-61Aは、砕氷艦「しらせ」(先代)に搭載されていました。

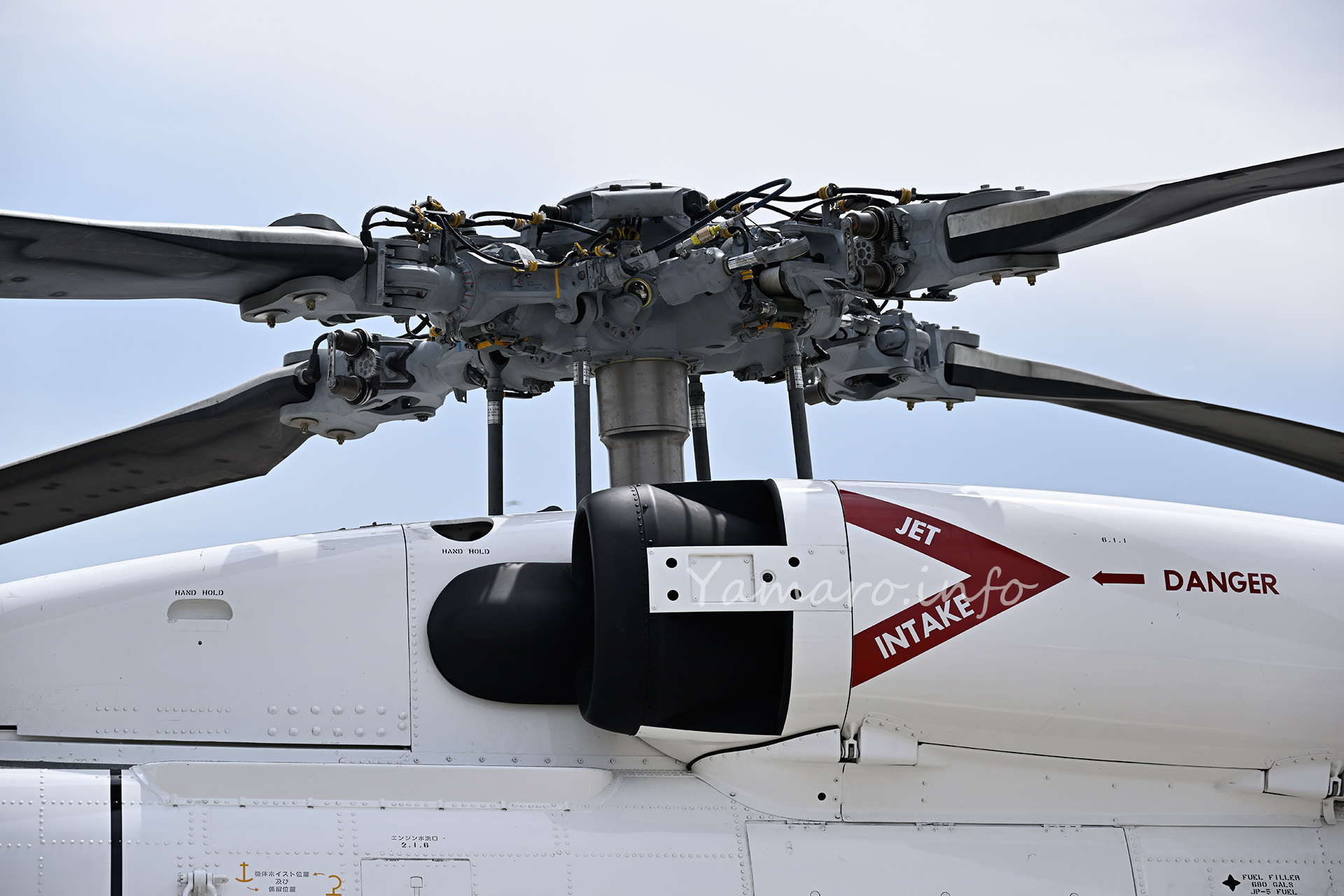

そして、HSS-2Bの後継機であるSH-60Jも今や展示機になる時代ですか…。今はロービジ塗装となってグレーの機体ですが、SH-60J全盛期の頃の白とグレー塗装が今となっては懐かしいですね。SH-60Jも、今ではK型が主力となり、100機以上生産された機体も今や十数機しか現役機は残っていませんが、K型や更に後継のL型の配備計画が予算の関係で進まず、もう数年は現役のはずです。

とまあ色々と思いを巡らせつつ、最後に寄り道しました。

元々、ヘリコプターフェスティバル in TATEYAMA 2022(館山航空基地一般開放)は、「たてやま海まちフェスタ2022」のイベントの1つという位置づけで、他にも様々な場所で展示がありましたが、館山航空基地の隣の館山港で、海上自衛隊の特務艇「はしだて」(ASY-91)の公開展示も行われていました。

前年ながら、タッチの差で見学時間を過ぎてしまったので、外観を見るだけでした。

横須賀に配備されているので、YOKOSUKA軍港めぐりでも見ることができる機会はあるものの、近くで見るのはそうないので、じっくり観察。

迎賓が目的の船ですが、災害派遣にも対応しています。次見学できる機会があれば、ぜひ中を見てみたいです。

この後、渚の駅たてやままでえっちらおっちら歩いて、バスに乗ってイオンタウン館山の駐車場まで移送後、おみやげを買いに、車でまた渚の駅に戻りました

ところが、渚の駅の外から海を眺めていたら、特務艇「はしだて」が後退しながら出港している様子が見えました。ちょっと得した気分です。

館山から自宅までは、大渋滞で4時間以上かかってしまいました。どっと疲れました。次回はもっと飛行展示がたくさんあるとよいな~。

おしまい!

飛行展示は救難飛行のみだったので、13時にはボチボチ帰宅者も出てきました。ここからまたゆっくり地上展示を見てきました。

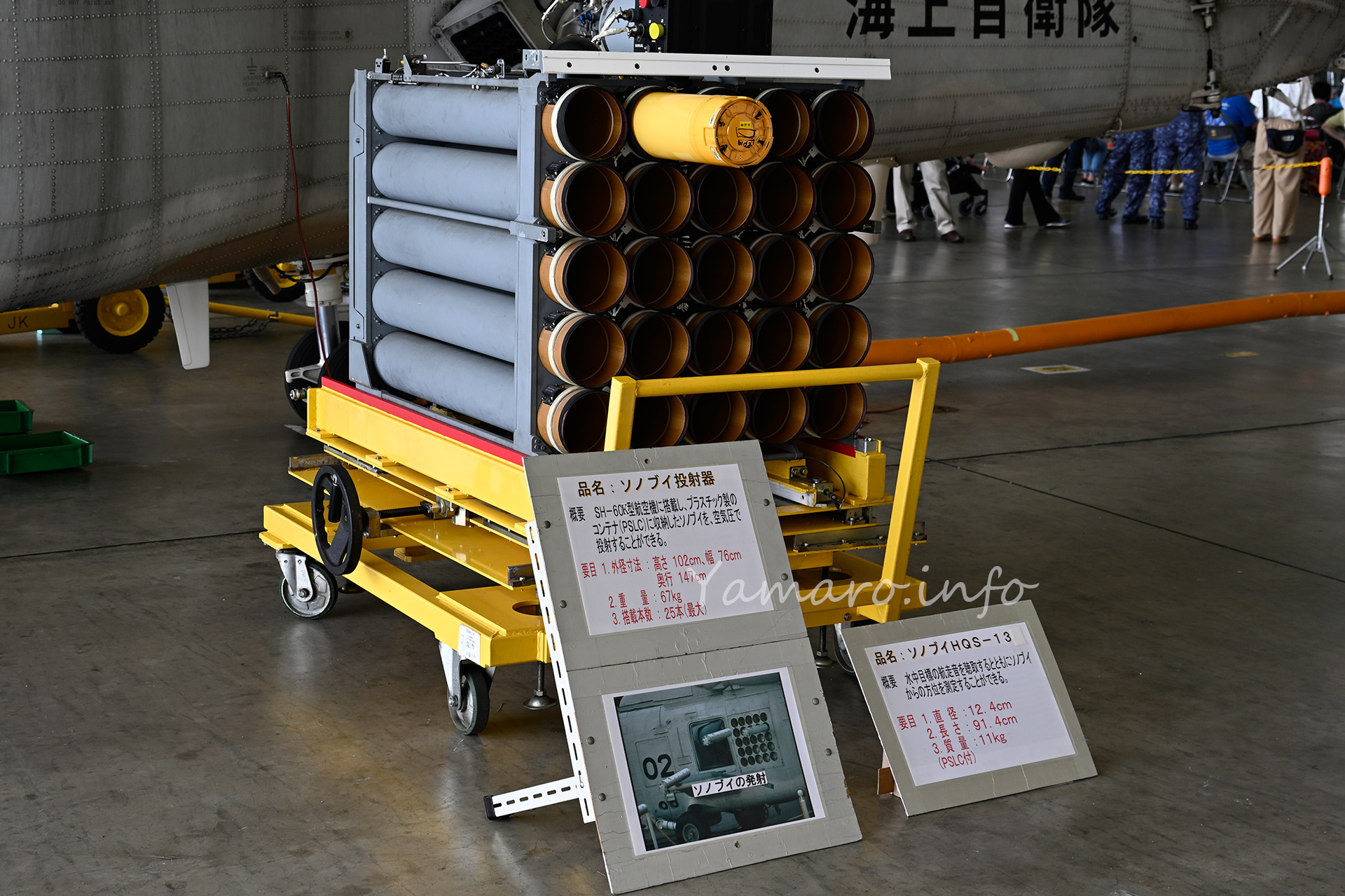

格納庫での主力哨戒ヘリSH-60Kの展示。

現在は哨戒機、という名称ですが、元々は対潜哨戒機と言う名の通り、潜水艦の探知と攻撃を行う機体です。しかし、水上艦の探知や攻撃、救難など、用途は多岐にわたることから、現在は「対潜」の名称が外れています。

主兵装はMk.46魚雷または97式魚雷、AGM-114MヘルファイアIIミサイル(対水上艦用)で、ソノブイやAN/ASQ-81 MAD(磁気探知)、ディッピングソナーで潜水艦の探知を行う他、逆合成開口レーダー(ISAR)のHPS-105Bにて水上艦やシースキマーミサイルの探知も行います。赤外線探査装置(FLIR)による探索やヘルファイアミサイルのレーザー誘導も行います。

米海軍のMH-60Rと双璧をなす機体ですね。

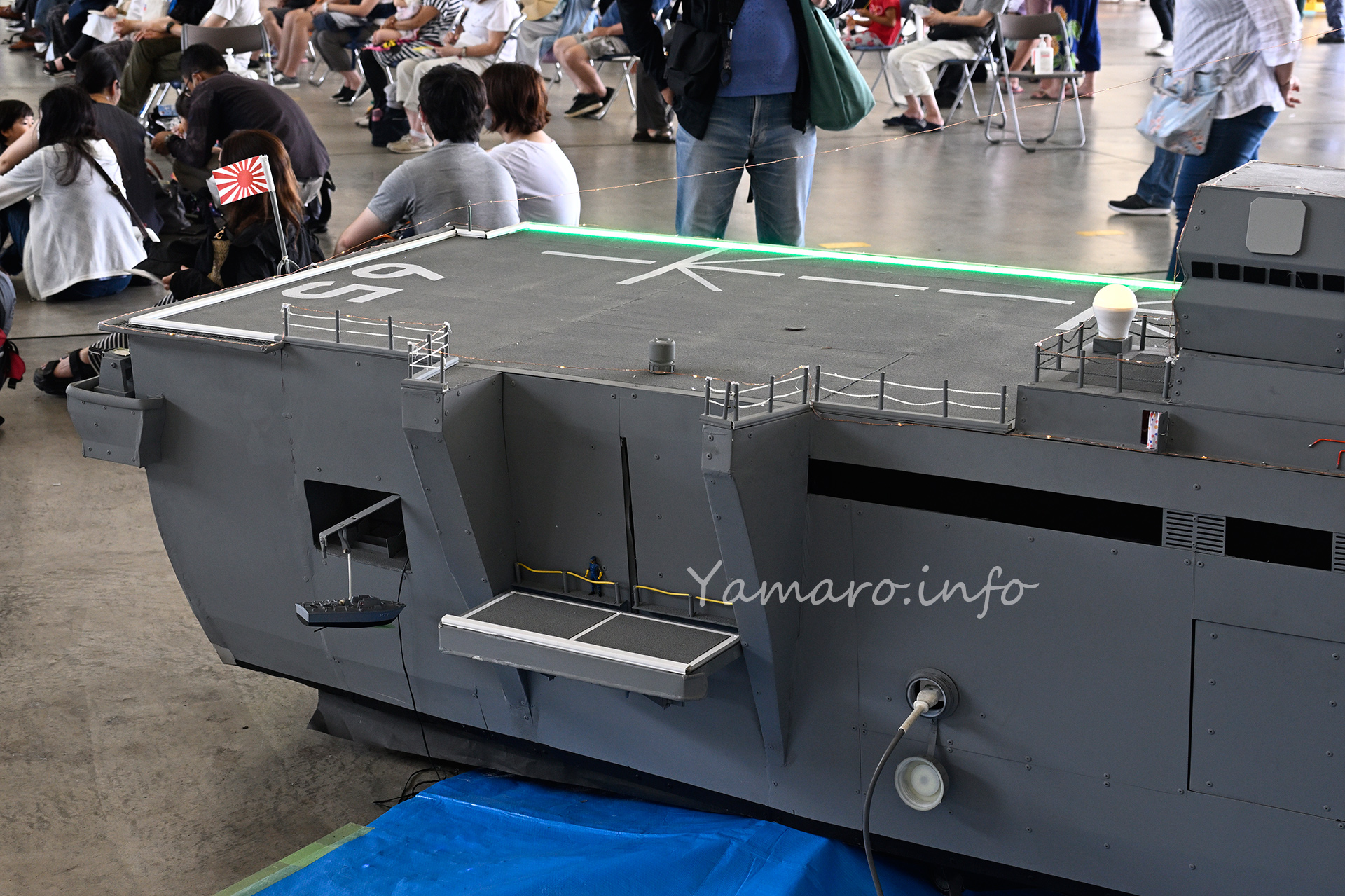

最近はミニチュア艦艇を自作して展示するのが流行りなのかな?

結構凝っていて、エレベーターや主砲などが電動で可動します。なぜか関係ないフィギュアもw

よく出来ていますね。

14時以降、ゲスト機が帰投するということで、その前に残りを見ていきましょう。

AH-1Sもまだまだ頑張っています」。

ここは千葉県だけど、何故か千葉ではなく神奈川県警察のBK117C-2。

さすが川崎重工のお膝元だけに、川崎重工のBK117C-2です。BK117は、ドイツのメのメッサーシュミット・ベルコウ・ブローム(MBB)(開発当時)と80年代に共同開発した機体で、改良を重ねつつ現在も販売されています。世界中で採用されているベストセラーヘリコプターで、米陸軍も汎用ヘリUH-72A/Bとして採用しています。

14時、展示機エリアの制限が入り、柵が設けられ、いよいよ帰投です。各機準備してエンジンスタートです。

帰投の様子は全て、Nikon Z 9の動画撮影にて。かなり長いので、適当に飛ばしながら動画をどうぞ。

さて上の動画から切り出した画像がこちらです。

レンズをZ 24-200mmか、AF-S 200-500mmにするか、悩むところでしたが、焦点距離的に両者の間をよく使いそう…ということで、今回はZ 24-200mmをDXクロップし、ProRes 422 4K60pで撮影して編集しています。ISO感度をオートにしていたら、感度が上がってしまったため、少しノイジーですが、解像力は流石に4Kなので、ブログサイズでも十分な解像力です。8Kは今のところ不要ですね。カード容量がいくらあっても足りないですし。

今回、メインのPROGRADE COBALT 325GBのカードは動画撮りまくったら一杯になってしまいました。いやはや、動画撮りは大変ですね。

ProRes 422だとRAWでなくてもかなり綺麗です。後はヘリコプター撮影に合わせたシャッター速度の調整が課題です。NDフィルタは必須ですね。

微妙に続く…。

飛行展示が少ないので、ゆっくり地上展示機を見てまわったヘリコプターフェスティバル。

混んでいないので、のんびりとした雰囲気。たまにはこういうのもいいね。

掃海具を降ろして飛行しながら掃海するヘリコプターMCH-101。かつては西側最大のMH-53Eでしたが、それより小さいとは、近くで見ると大型ですね。

イギリスなどでは対潜哨戒機として使用されているのも、この機体規模の大きさで対戦機材が積みやすいのだと思います。

ただこれを艦載ヘリとするとなると、一般的なフリゲイト艦では結構きつそうな。イギリスでは23型フリゲイトにも搭載実績はあるようですが、普段はSH-60Kより小型のリンクスがメインのようですね。

かつてのHSS-2シーキングより大きいです。

着々と数を増やしつつある海上保安庁のEP225LP シュペルピューマ(スーパーピューマ)Mk2、機体規模が大きく、海保のしきしまやあきつしま、れいめいといった大型巡視船の搭載機として数を増やしつつあります。

日本では消防庁も導入していて、民間型も含め、多く存在するヘリです。

今回は、SH-60Kが1機のみの展示飛行だったので、動画で撮ってみました。Nikon Z 9 + NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VRを使って、PrpRes 422 4K60pで撮影して編集してみました。

色々失敗、どうしても画面が傾いてしまうとか、ピーカンでシャッタースピードが上がってしまうので、NDフィルタを使用すべきだったとか、外部マイクを忘れたとか、反省点が多いです。後手持ちはやっぱりきつい。ガチで撮るには三脚も必要ですね。

普段スチルメインなので、遊んでみたけど、まだまだ勉強が必要ですね。

離陸~救難飛行~シャワー洗浄と言った流れを動画にしてみました。

動画編集難しい。Youtuberすごいわ~って思いますね。

続く…

飛行展示が大幅に縮小されたためか、観客数も近年の自衛隊イベントに比べると、比較的少なかったですね。おかげでゆっくり展示機を見ることが出来ました。

ヘリコプターフェスティバルなので、館山航空基地所属機以外に、県警、消防庁や陸空自衛隊ヘリの展示もありました。

久しぶりに見ることが出来たOH-1。国産偵察ヘリですが、2015年の事故でエンジンに不具合が見つかり、長期間飛行停止していました。

2019年に飛行再開となりましたが、エンジンの対策部品の調達が遅れていることから、現時点で飛べる機体はまだ少ないようで、そのうちの1機であることから、貴重な飛べるOH-1ということになります。

現時点においては、偵察システムも古くなってきていますが、特に改良の話は聞こえてきません。そもそも飛べる機体が少ない上に、攻撃ヘリも退役が進んでいて、陸上自衛隊のヘリ部隊は冷遇されている感じがしますね。

固定翼機はアメリカ製が多い中、日本は官民問わず、何気にヨーロッパのヘリは多いですね。陸上自衛隊では唯一のヨーロッパ製の機体、EC-225LPです。

木更津駐屯地の特別輸送ヘリコプター隊所属機で、以前木更津駐屯地見学で見せていただきましたが、今回は初めて格納庫内ではなく外で見ることが出来ました。

といっても要人輸送機は機密度が高いので、中は窓越しにしか見えませんが、内装は要人輸送機だけあって豪華です。

立川駐屯地から来たそうです。汎用ヘリとして、全国の陸上自衛隊駐屯地に配備されている機体です。傑作ヘリUH-1の国内改良型で、富士重工製です。後継の改良型UH-2の部隊配備が2021年より開始されているため、この機体も90年代の初期生産機から退役が始まったものの、数は以前多く、まだしばらく主力ヘリでしょう。

計器類がアナログメーターで、近くにいた隊員さん曰く「もっとも自動化が進んでいないヘリです」という古い機体です。この写真の機体は2005年製のようで、UH-1Jでは若い方の機体(最終生産は2007年)ですが、それでも17年経過しているため、後継機の開発が遅すぎた気がしますが、とにかくもう10年くらいは飛ぶのでしょうね。

続く…

更新が遅れて申し訳ございません。ぼちぼち編集しつつ、先日行ってきた海上自衛隊館山航空基地で行われた「ヘリコプターフェスティバル in TATEYAMA 2022」に行ってきました。

直接車では行けませんが、パークアンドライド方式で、イオンタウン館山の専用駐車場に停めて、そこからバスで移動…だったのですが、館山航空基地直通バスは満席、次のバスは1時間後…、途中までの”渚の駅”たてやままでのバスならすぐ乗れる、ということで、渚の駅から歩くこと20分、館山航空基地に到着。

途中、渚の駅の臨時駐車場があって、そこに停めたほうが近かったというオチ…。

今回初めていったので、勝手がよくわからなかったですね。

今回、新型コロナの第7波の影響か、飛行展示が大幅縮小されたのと、飲食の屋台がが一切なくなってしまったのか、観客は比較的少なめ、お陰でゆっくる見ることはできました。展示自体も少なかったですが、それでも入って目の前に、現在厚木基地で試験中の新型哨戒機、XSH-60Lが展示されていたので、早速見てみました。

※勘違いしていましたが、この機体は8901号機のため、L型ではなくK型の試験機でした。USH-60Kですね。早とちりしてしまいました。

柵もなく近くで見られた!新型機とは言え、ベースは現行主力のSH-60K哨戒機を改良しているだけに、SH-60JからKになった時ほどの大きな変化はなく、むしろぱっと見ではほとんど区別は付きません。というかこれがK型ですね…。FDRが古い時点で気づけとw

続く…

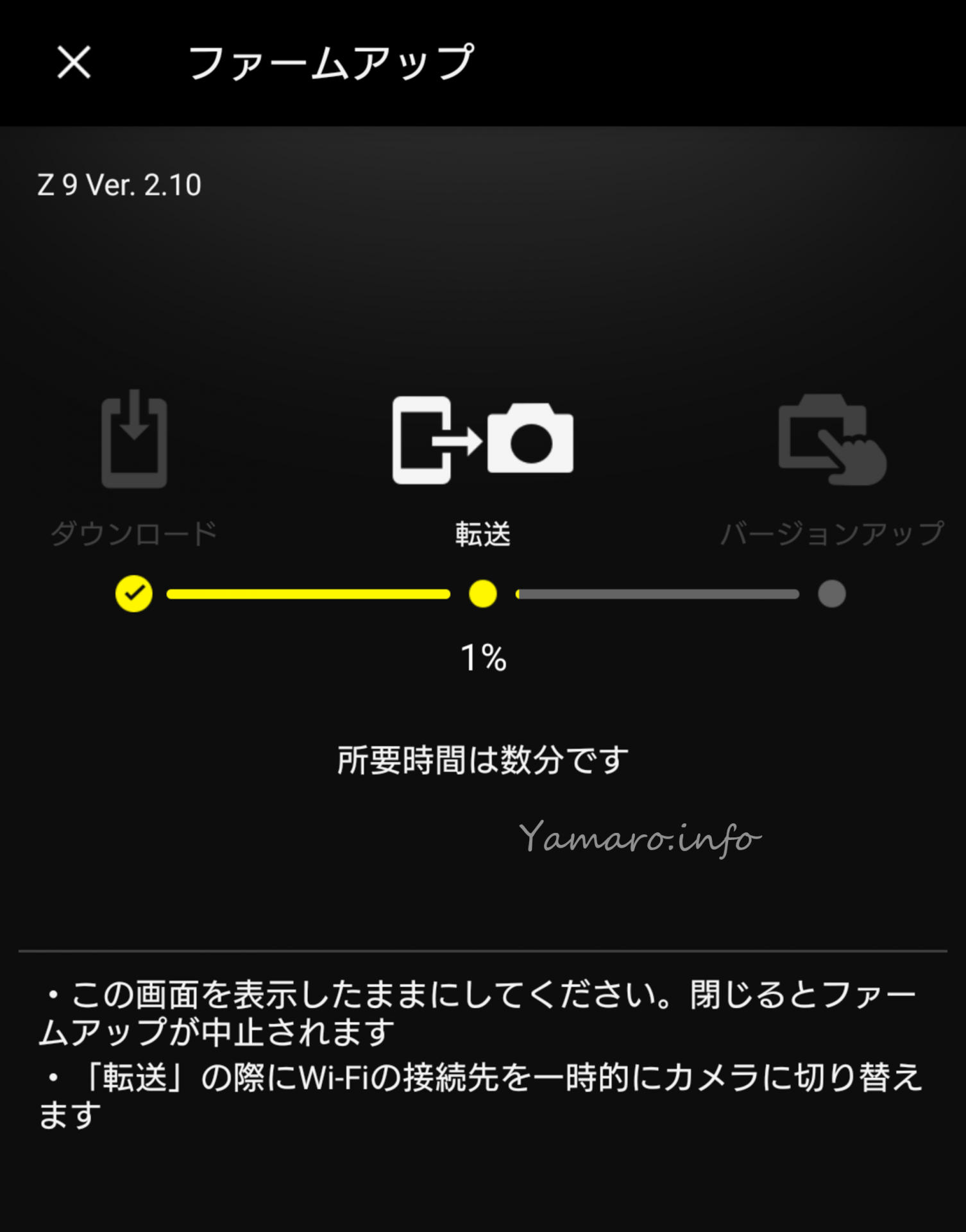

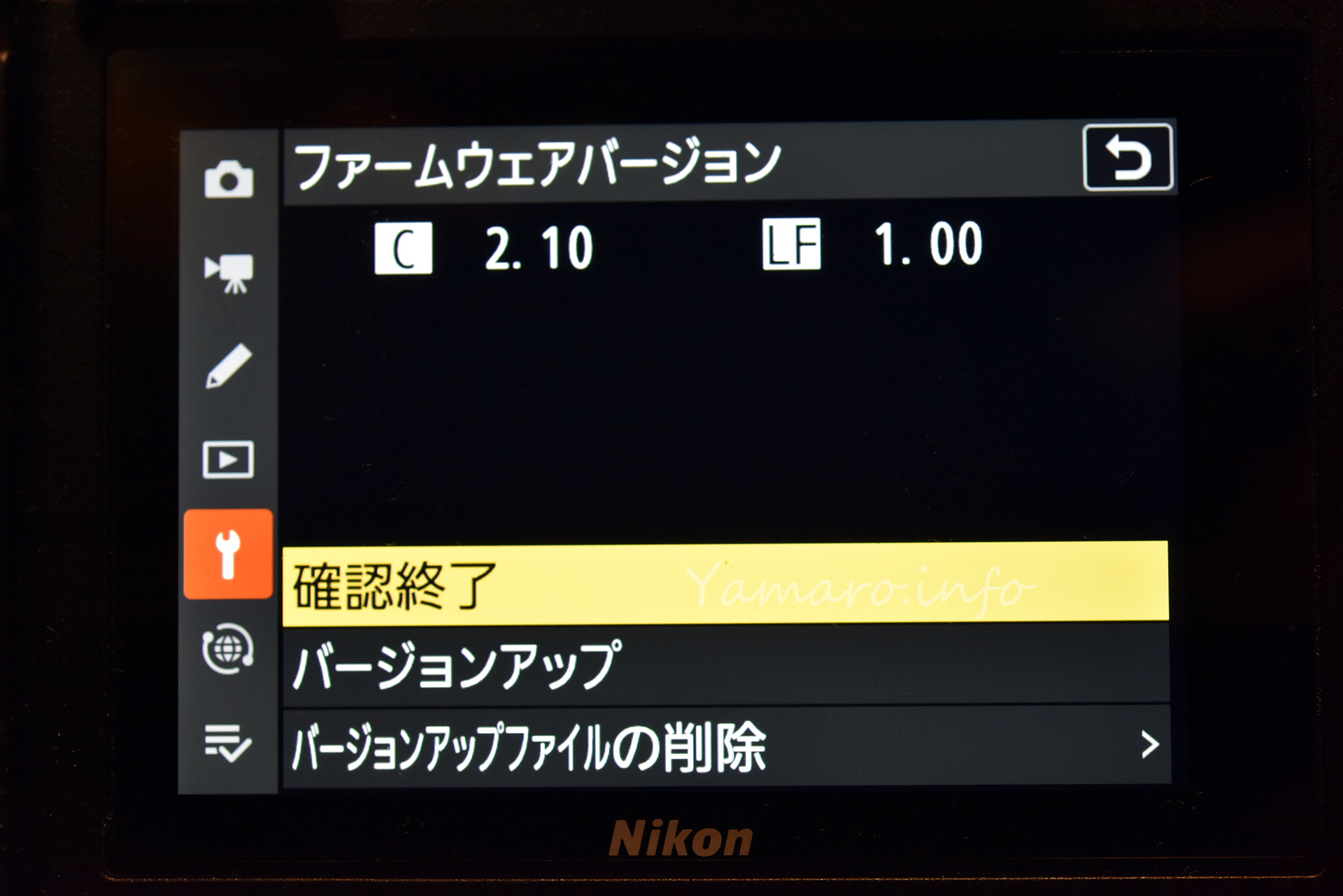

Nikon Z 9の最新ファームウェアVer2.10が発表された日、娘も私も新型コロナウイルス感染で寝室隔離されていたので、当然カメラを触るどころではなかったのですが、やっと隔離も一段落しましたので、自室に置いてあったZ 9のファームウェアアップデートを実施しました。

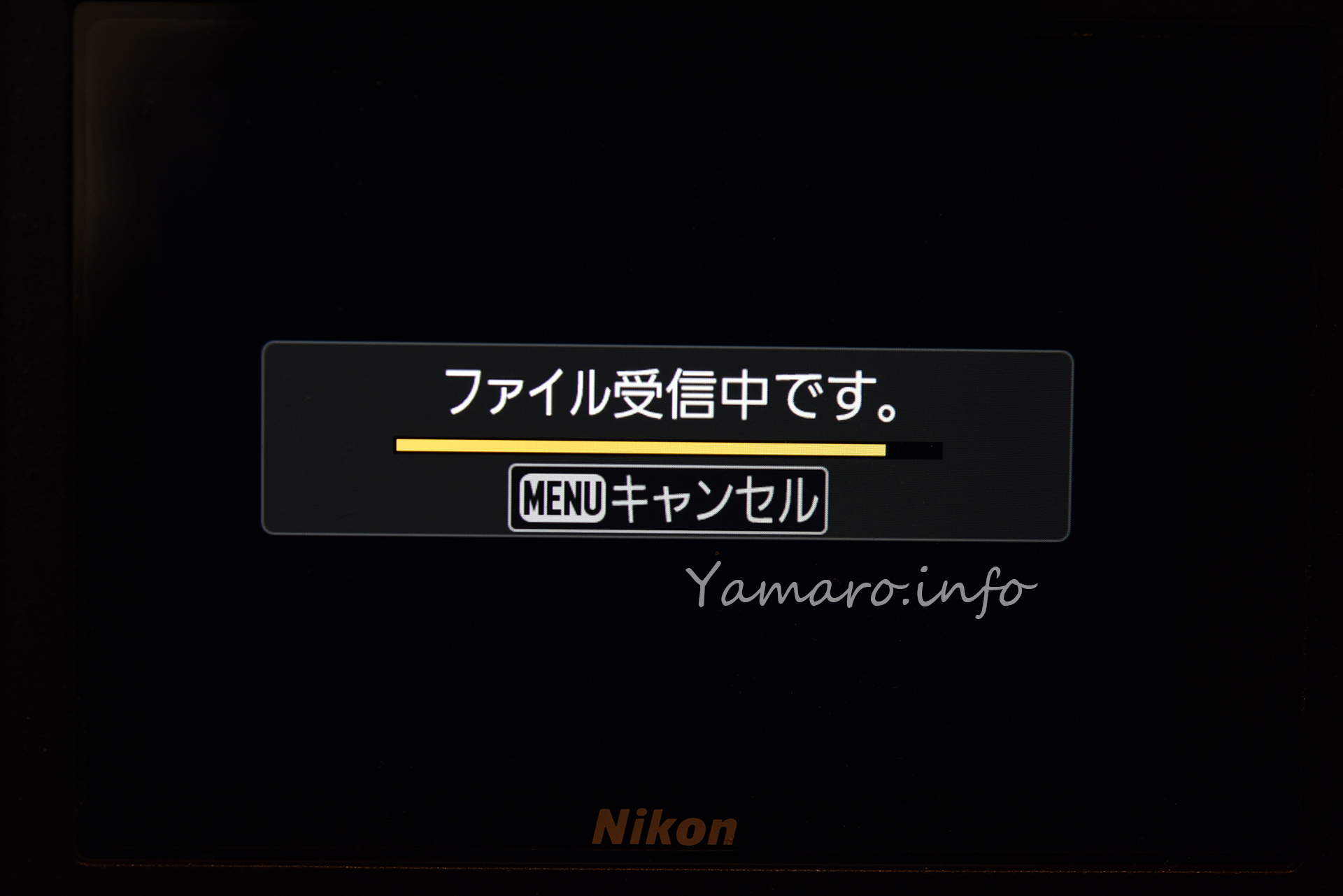

今回、初めてスマホアプリのSnapBridgeからのバージョンアップを実施してみました。

SnapBridge上でのファームウェア更新が表示されるのはタイムラグがあるようで、例えば公開当日だと、まだSnapBridge上には更新表示が出なかったりしますが、流石に1週間以上経過してたため、SnapBridge上にも更新の表示が出ていました。

さて転送ですが、途中、BluetoothからWi-Fiに接続が切り替わるのですが、どうもこれがうまく行かず、何度か転送が止まってしまいました。どうもZ 9は未だSnapBridgeの接続切り替え(Bluetooth↔Wi-Fi)が不安定だったりします。D850でも初期の頃はそんな感じだったような気がするので、やっぱりWi-Fi接続ってどうも信頼性に欠けるのは、どこのメーカーも一緒だな、なんて思ったり。

また、転送中にカメラがスタンバイに入って、そのタイミングで転送が止まることも。転送中にスタンバイに入るなって話です。

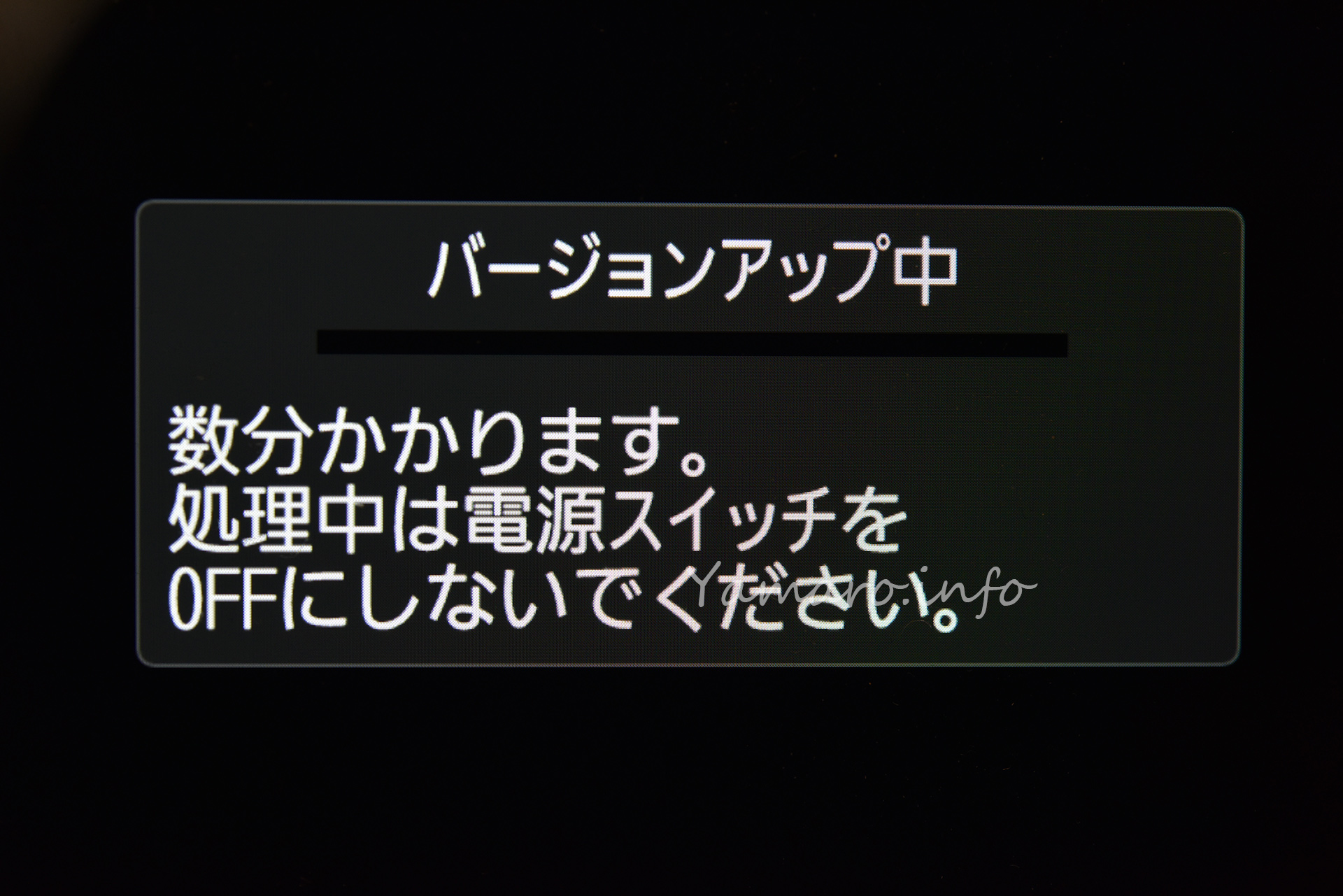

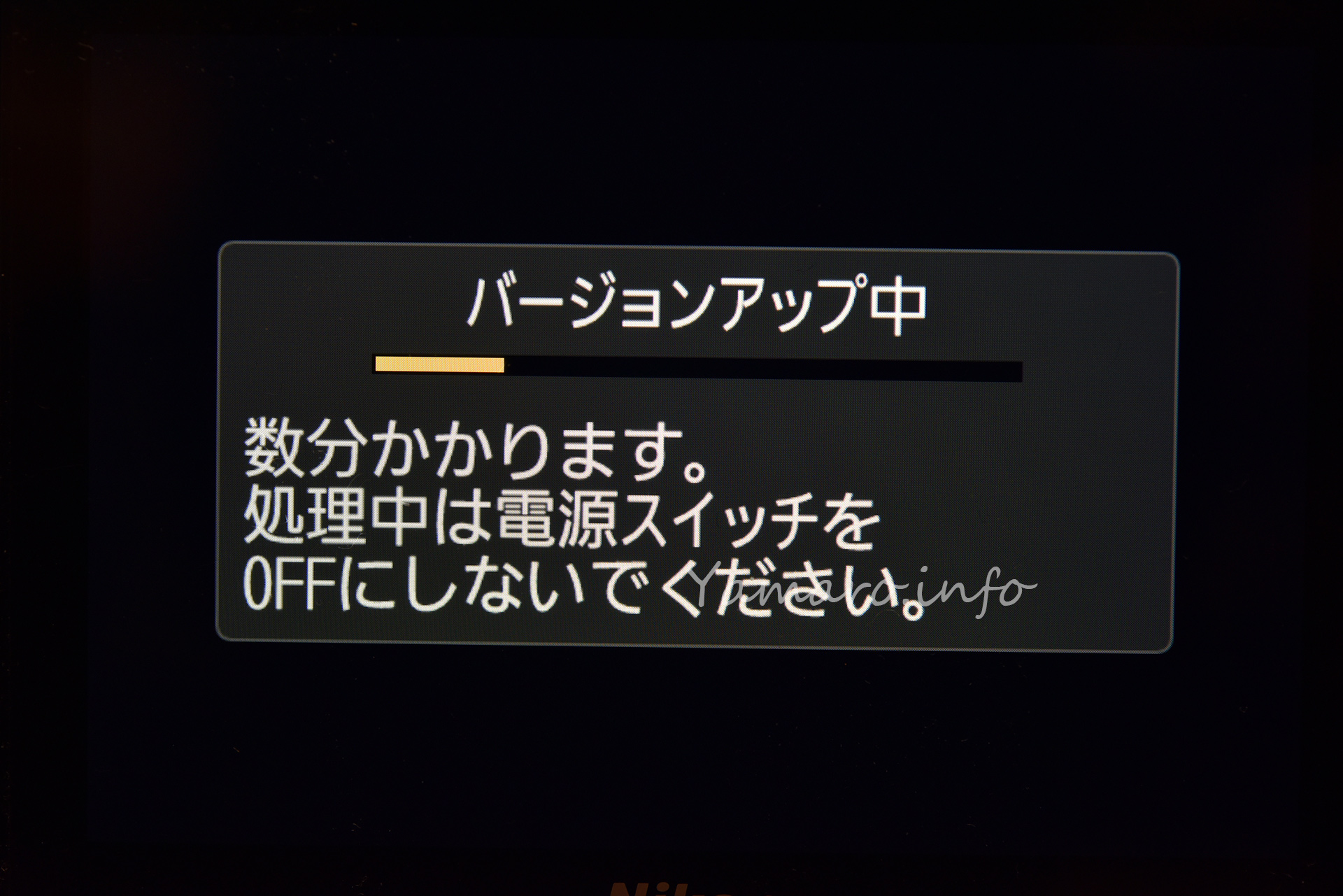

SnapBridgeからの転送が完了すれば、後はこれまでのメモリカードからのファームウェア更新と変わりません。というか、SnapBridgeからの更新も、あくまでカメラのメモリカード側に更新ファイルを転送しているだけですから。

更新は相変わらず時間がかかりますね。ミラーレスになって、FWのファイル自体も大きくなっていますから、更新も時間がかかりますね。

無事Ver2.10に更新されました。さて更新内容は、小さな被写体のAF追従性向上や、C-AF時の瞳・顔認識時のピント精度向上、AFの背景張り付きの改善など多岐にわたっていますが、高周波フリッカー低減が大きなトピックでしょうか。

「高周波フリッカー低減」機能を追加、AF性能を向上静止画撮影モードに、新たに「高周波フリッカー低減」機能を追加。露出モードがS(シャッター優先オート)またはM(マニュアル)のとき、「高周波フリッカー低減」機能をONにして、シャッタースピードの設定ステップ幅を最小1/96段※まで狭めることができます(通常は1/3段または1/2段)。シャッタースピードを従来よりも細かく設定することで、高周波LEDを使用した看板や照明が画角内に入る場合でも、フリッカーの発生を抑えた画像が得られます。

https://www.nikon-image.com/products/mirrorless/lineup/z_9/

また、小さな被写体に対するAF追従性や「コンティニュアスAF」時の「瞳AF」/「顔検出AF」のピント精度などを向上。より確実、かつ安定したAF撮影を実現します。

だそうです。近年、LED照明が増えてきましたが、こうした照明はスイッチングにより光量制御していたりするので、その高速点滅による縞状のフリッカー低減が可能です。

今のところ、こうしたフリッカーで困った経験はありませんが、照明の種類によっては顕著なんでしょうね。

さて実写でどのくらいFW更新の改善具合を体感できるかな?

今回泊った場所の良いところ、ベランダから富士山がよく見えるところですね。

着いた当初は濃霧で富士山は諦めかけていたのですが、夕方から少しずつ晴れて見えるようになってきたので、タイムラプス用にインターバル撮影しました。

一応、AC電源取れたらと思って、EH-5b+EP-5Bも持っていたたけど、コンセントは外になかったので、やむなくバッテリのみで撮影。ただ、本体搭載とバッテリパック(単3エネループ8本)だけでは、明け方までに電池残量が尽きてしまいました。

こうした撮影でも、Z 9なら大容量モバイルバッテリを併用することで、バッテリでも長時間撮影できるので、そろそろそういう撮影方法も検討しないとですね。

最も、D810でもEN-EL18系のバッテリを使えば、もう少し持つとは思います。そろそろエネループでの運用も潮時かな…。

一応明け方までは撮れたので、そのうちタイムラプス動画にするつもりです。

しかし富士山周辺、御殿場周辺は天候がコロコロ変わるのがよくわかりますね。

午前中の3時間でこれだけ表情が変わるのです。最後の写真なんか、まるでその雲の中にUFOでもいるのか!?って感じですね。

お面白いです。

めんたいパーク、茨城県大洗は行ったことがありますが、伊豆にも出来ていたのですね。ということで、御殿場から車で40分、行ってきました。

いや~、めんたいパークってこんな感じだったっけ? 子供が遊べる展示がたくさんありました。

明太子をここでキャラクター化してテーマパークにしてしまうとは、かねふく、恐るべし。

明太子に顔が付いてるんですよ(笑 そしてここの2階は子供の遊べる屋内の広大なスペースがあります。暑くて外で遊ぶのが危険になるくらいな昨今、こういう場所は助かりますね。

おみやげも買いました。まんまとかねふくの戦略に乗りました(笑)。子どもたちは楽しかったようなので、良かったとしましょう。