昨日は発熱で仕事帰りすぐに寝てしまいましたが、おかげで今日は回復しましたので、1日遅れでNikon Z 8のFW C:Ver.2.10に更新を行いました。

今回、スマホのSnapBridge経由で初めてFWのアップデートに成功した気がします。

いつも、スマホのSnapBridgeからFWを更新しようとすると、スマホからカメラへのデータ転送途中で失敗してしまうんですよね。

今回成功した秘訣は、ズバリスマホとカメラを近づけたこと! これはSnapBridgeが繋がりづらい場合にも効果を発揮しますのでおすすめです。

今回のZ 8のFW更新内容は以下のとおりです。

- ■ 動画撮影関連

- 撮像範囲設定が DX の場合でもハイレゾズームの使用が可能になりました。

- [カスタムメニュー]> g10[パワー/ハイレゾズーム連携]* を追加しました。

- [カスタムメニュー]> g13[シャッターモード]を追加しました。

- [カスタムメニュー]> g15[ゼブラ表示]に[ゼブラ表示の色]を追加しました。

- [カスタムメニュー]> g18[輝度情報の種類]に輝度情報の表示をカスタマイズする機能を追加しました。

*本機能は NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ 装着時に使用可能です(2025 年 2 月現在)。

■ 操作関連 - 静止画モードと動画モード各々で撮影モードを設定可能にしました。

※ ファームウェアのバージョンアップ直後は、撮影メニュー[A]~[D]の撮影モードがすべて P に設定されています。 - [カスタムメニュー]> f2[カスタムボタンの機能(撮影)]と g2[カスタムボタンの機能]に、[パワーズーム位置の登録/呼び出し]*を追加しました。

- [カスタムメニュー]> f10[ズームリング操作(PZ レンズ)]* を追加しました。

- [カスタムメニュー]> f11 と g9 の[パワーズームのボタン操作(PZ レンズ)]の名称を[パワーズームの 操作設定(PZ レンズ)]に変更しました。また、[パワーズーム速度]を[パワーズーム速度(ボタン操作)]と[パワーズーム速度(レバー操作)]* に分けました。

*本機能は NIKKOR Z 28-135mm f/4 PZ 装着時に使用可能です(2025 年 2 月現在)。

■ その他 - [カスタムメニュー]> f1 と g1[i メニューのカスタマイズ]に i メニューに割り当てられる機能として、[パワーズーム速度(ボタン操作)]を追加しました。

- 以下の不具合を修正しました。

- 一部の CFexpress カードにおいて、連続撮影可能枚数が低下する場合がある。

- [静止画撮影メニュー]>[静止画フリッカー低減]を[ON]に設定して連続撮影を行うと、以下の現象が発生してしまう場合がある。

▸ まれにカメラが操作を受け付けなくなる。

▸ ファインダーや画像モニターの撮影画面(ライブビュー)が正常に表示されない。

▸ オートブラケティング撮影時に露出オーバーの画像が記録されてしまう。 - [静止画撮影メニュー]および[動画撮影メニュー]の[オートキャプチャー]で以下の設定にしていると撮影が開始されない。

▸ [キャプチャー条件]を[モーション]に設定

▸ レンズの[フォーカスモード切り換えスイッチ]を[M]に設定 - ATOMOS AirGlu BT 対応機器と接続して動画撮影を行った場合、まれにカメラが操作を受け付けなくなる場合がある。

- まれに[画像編集]を行うことができない画像が記録されることがある。

主にZ 9で選考して搭載されていた動画関連の機能拡張と、操作関連、不具合の修正ですね。

地味によいのが「静止画モードと動画モード各々で撮影モードを設定可能にしました」ですね。これ、スチルは絞り優先かシャッタースピード優先で撮ることが多いのですが、動画はお気軽にP(プログラムオート)モードで撮りたいことが結構あるもので。やっと分けてくれたか~といったところです。

うっかりNikon Imaging Cloud対応しないかなと思ったら、さすがにそれはなかった(笑) この分だとZ 9とZ 8はこのまま対応は見送られるかもしれませんね。

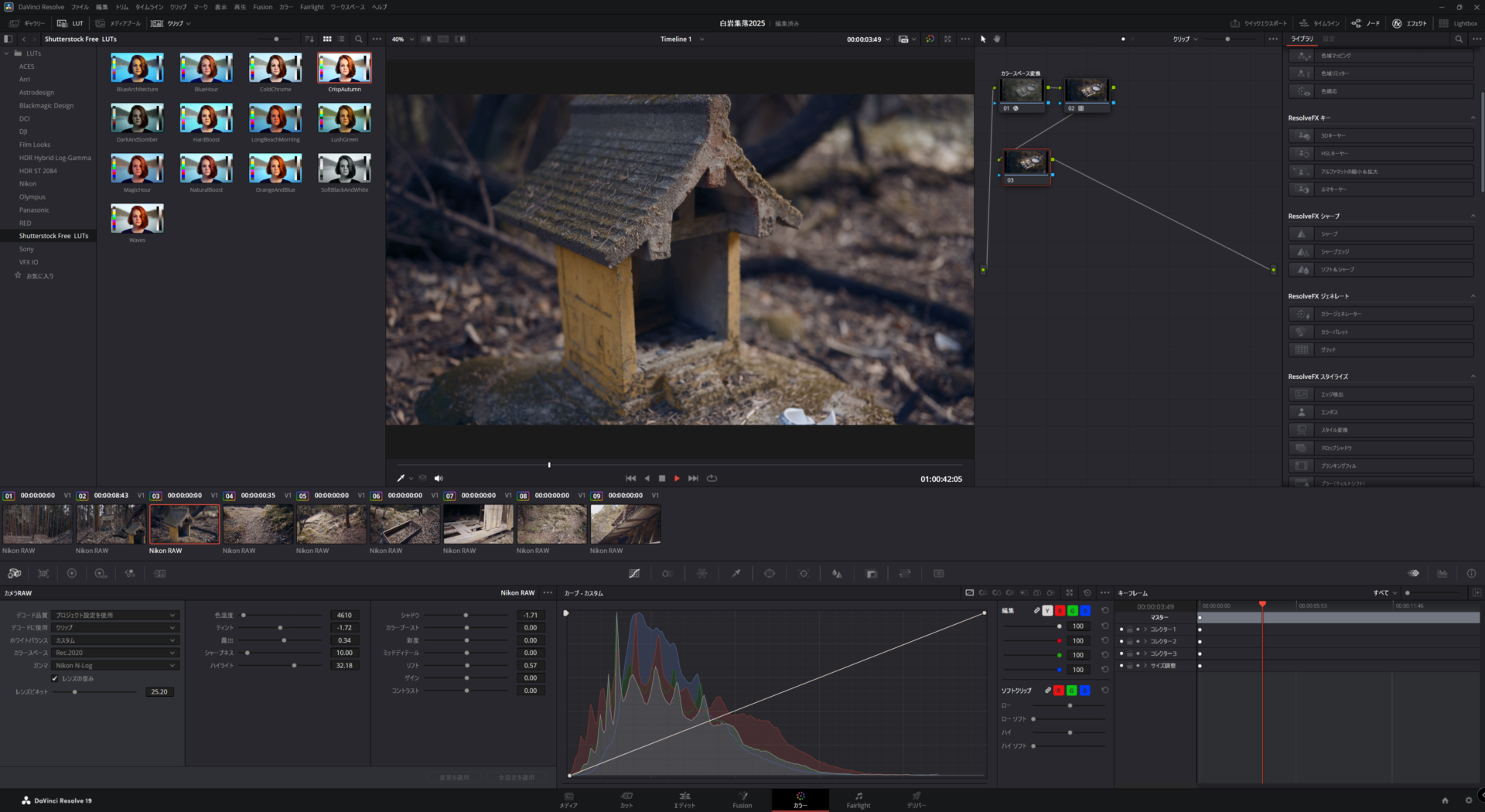

RAW現像ソフトのNX StudioもVer.1.8.0に更新されています。こちらはCOOLPIX P1100への対応とちょっとした不具合修正です。これもAIノイズリダクションみたいな大物更新があれば面白いのにな~