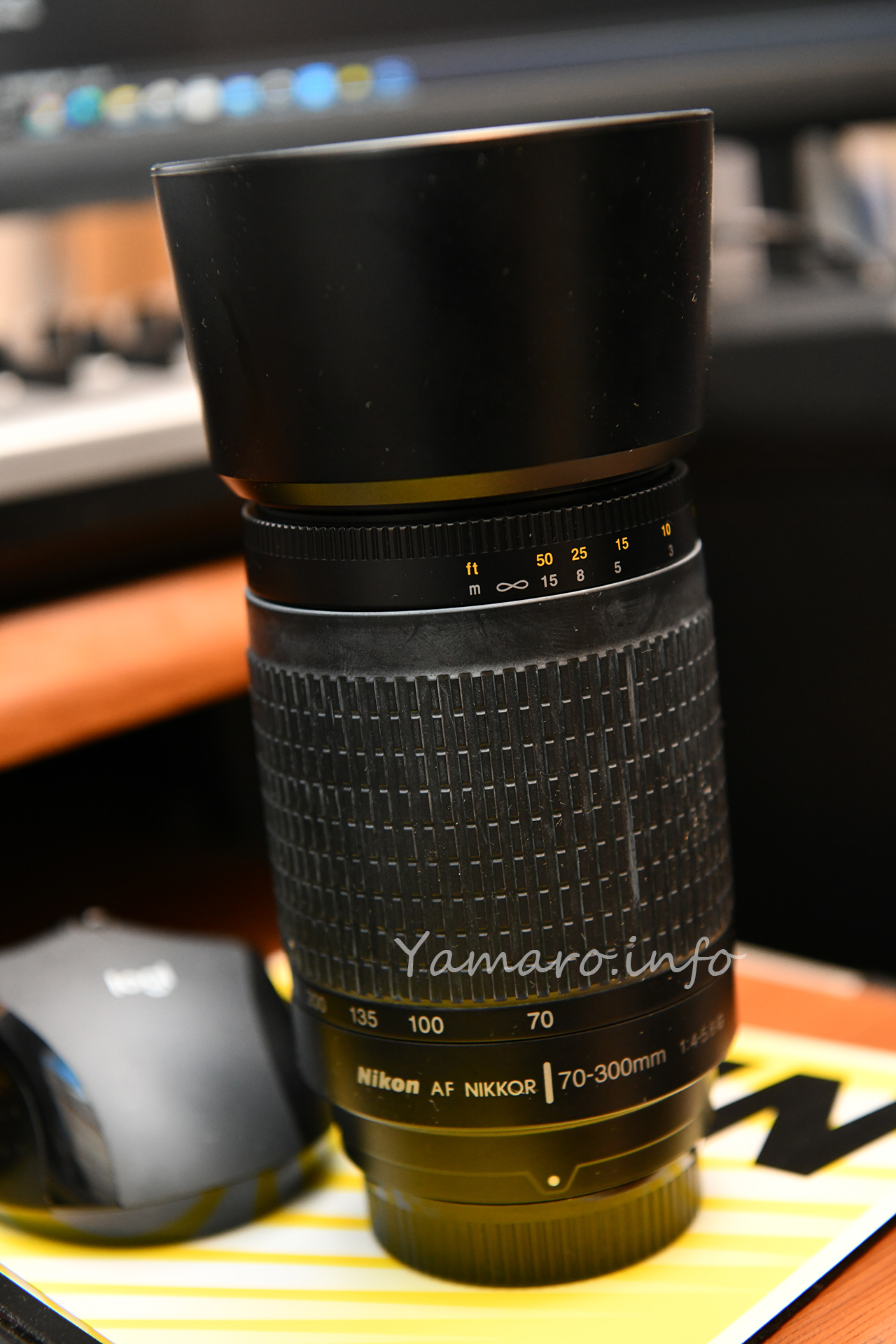

わずか2500円で手に入れたAF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6Gですが、高画素カメラのD850で、日中試すとどんなもんなのか、先日の銚子での撮影で使ってみました。

エントリー一眼レフのキットレンズの望遠として販売されていたAF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6Gは、新品でも販売当時は2~3万円程度だったかと思います。

AFモータも内蔵しない、ボディ側のAFモータ駆動レンズですが、さて実力は?

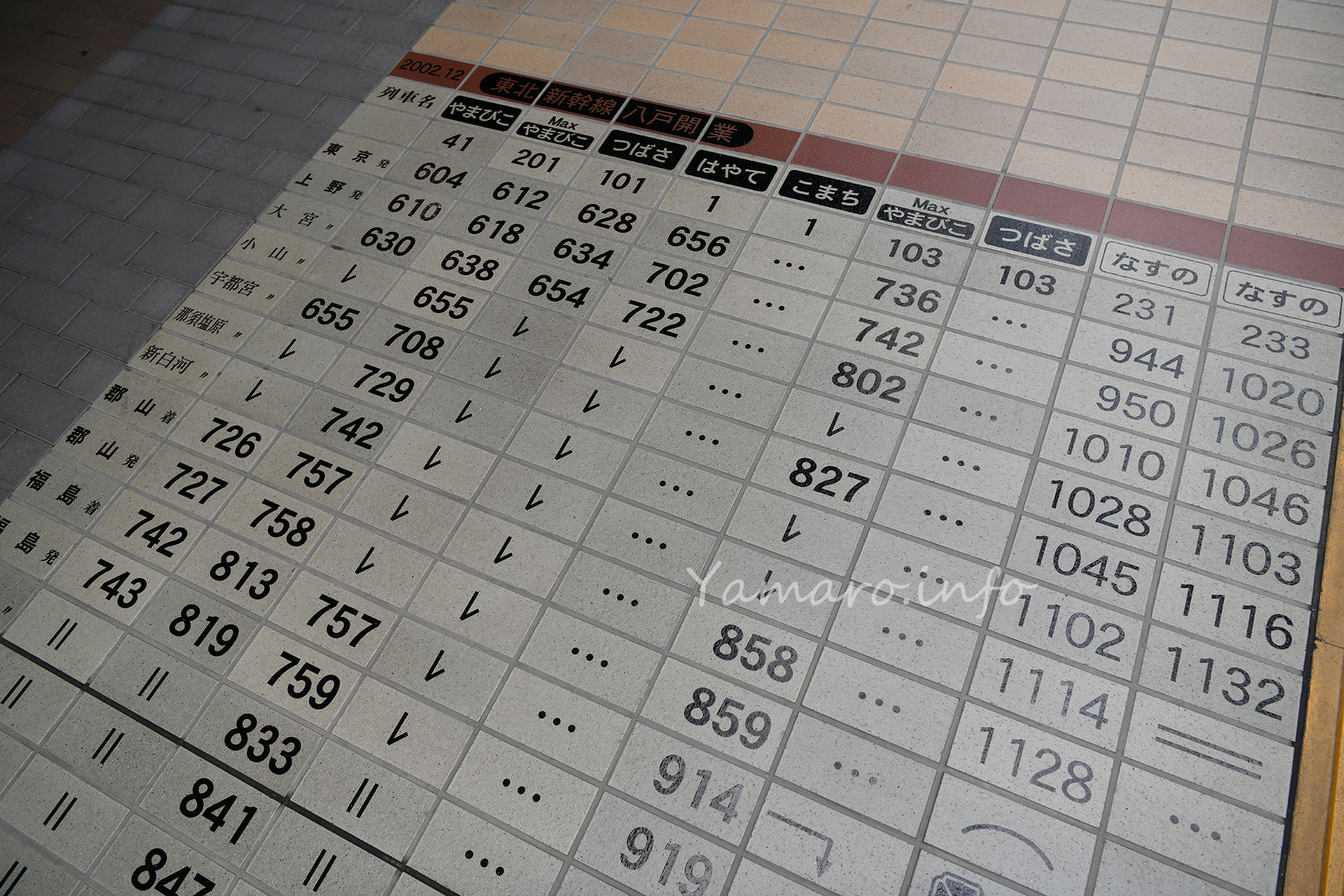

ワイド側の描写

逆光です。もちろんフードは取り付けています。

中途半端に70mmではなく78mmでの描写、中心部は絞り開放から解像力は高いですが、絞り開放ではわずかに球面収差と思われるにじみも少し発生しています。1段絞って、f5.6にするだけで、球面収差も解消され、コントラストも向上します。絞っても、画面周辺の解像力はあまり上がりませんね。ただ、この手の望遠では、中心付近の解像力が良ければ、写りは割とよく感じますので、1段絞るのが良さげです。

望遠側の描写

こちらはよく使うであろう300mmの描写です。

f5.6

f8

f11

絞り開放では、周辺減光が大きいですね。これはこのクラスの望遠なら仕方のないところです。デジタルならヴィネットコントロール(周辺減光調整)で補正可能です。

この焦点距離になると、レンズの解像力そのものよりも、手ブレ補正の有無が聞いてきますね。手持ち撮影だと、微ブレが発生しています。三脚は欲しいですね。

絞り開放では、ごく僅かに球面収差が発生していますが、大きくは目立たないです。絞ると解像力は上がりますが、大きくは改善されないですかね。この辺りは値段なりですが、やはり先程も書いたように、手ブレ補正の有無、これが歩留まりに影響するのは間違いないです。Nikon Zのフルサイズ機なら、ボディ側に手ブレ補正があるので、望遠ではボディ側手ブレ補正の効きが悪くなりますが、もう少し歩留まりは上がるでしょう(ただしAFはFTZではレンズ側にモータがないと使えない)。

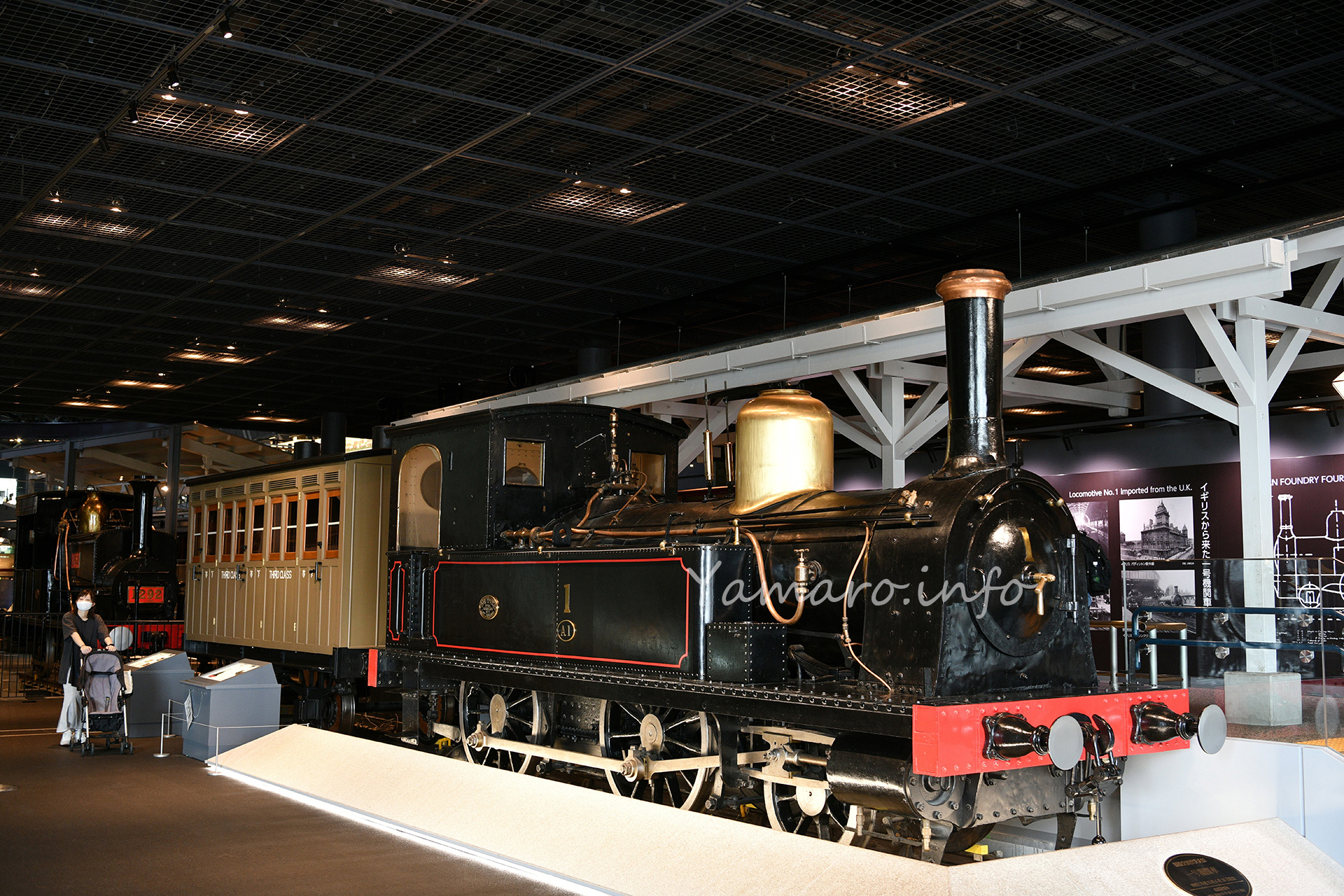

前ボケは良くない

この手の安価な望遠、前ボケは重視されていないですね。ズームですし。滲むような前ボケは、あまり褒められたものではありません。うんと近距離の前ボケでもない限り、あまり作画に前ボケは入れたくないですね。

Nikon D850でお出かけする場合、AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VRは必ず持っていきますが、望遠はAF-S 70-200mm f/2.8G ED VRIIだと大きく重すぎます。でも、70-300mmクラスなら、むしろ24-70mmよりコンパクトだったりします。

今D850と組み合わせるなら、AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VRが最適でしょうね。

価格もこなれてきました。

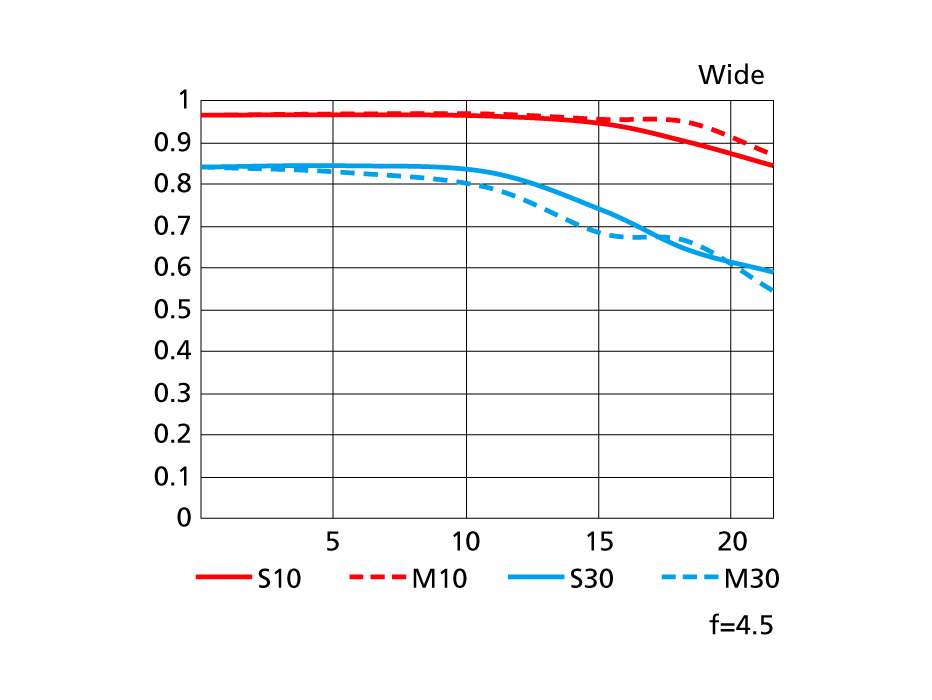

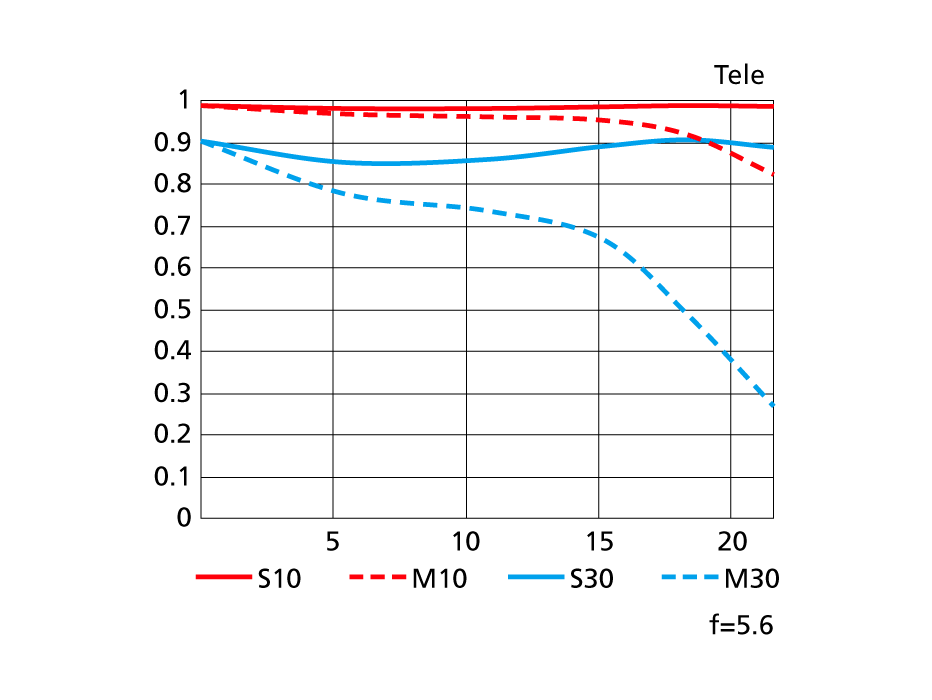

比較してはいけないですが、MTFも、 AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6Gと比較したら全然別物ですしね。

※MTFはNikonのサイトより引用

値段の差と光学系の進化ってすごい…