照明機材は色々あるに越したことはないのですが、今手持ちの照明機材はどれもバッテリ専用なので、USB電源で使えるものが欲しいと思っていました。

探すと、なんと高さ1240mmまで延ばせる三脚スタンドとスマホホルダーが付属して、2千円程度で買えるものを見つけました。

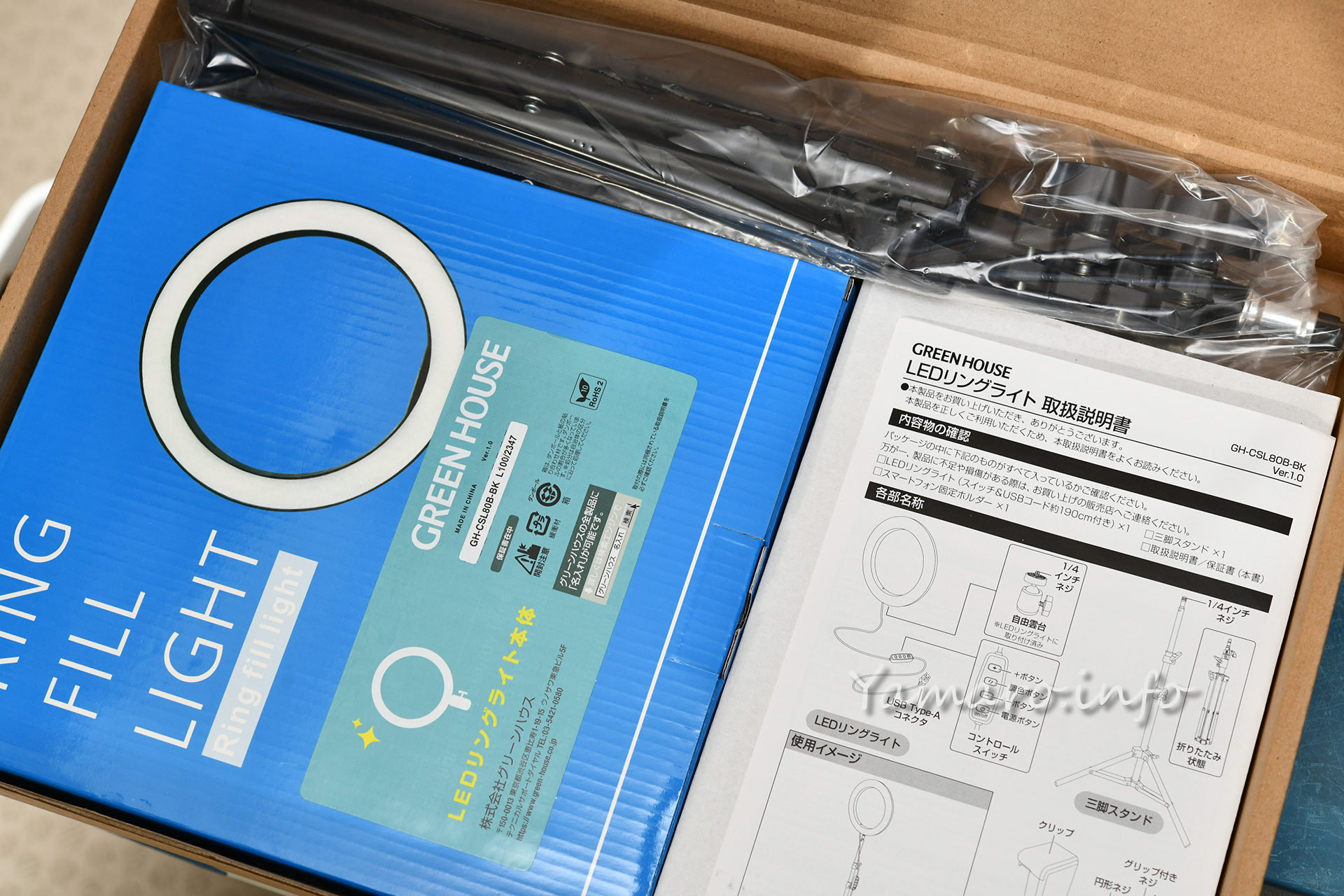

しかも訳の分からないチャイナブランドではなく、GREEN HOUSEの製品です。

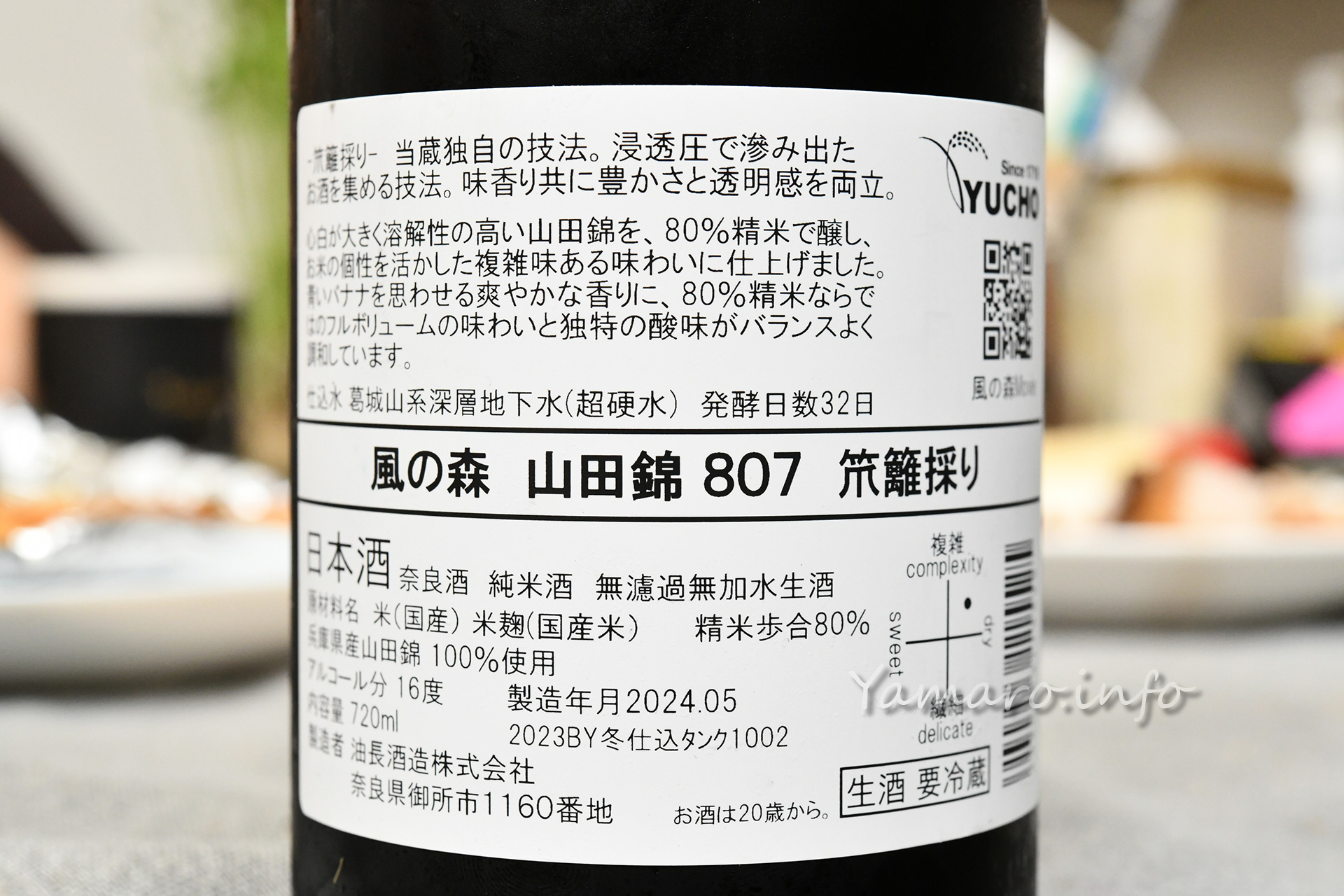

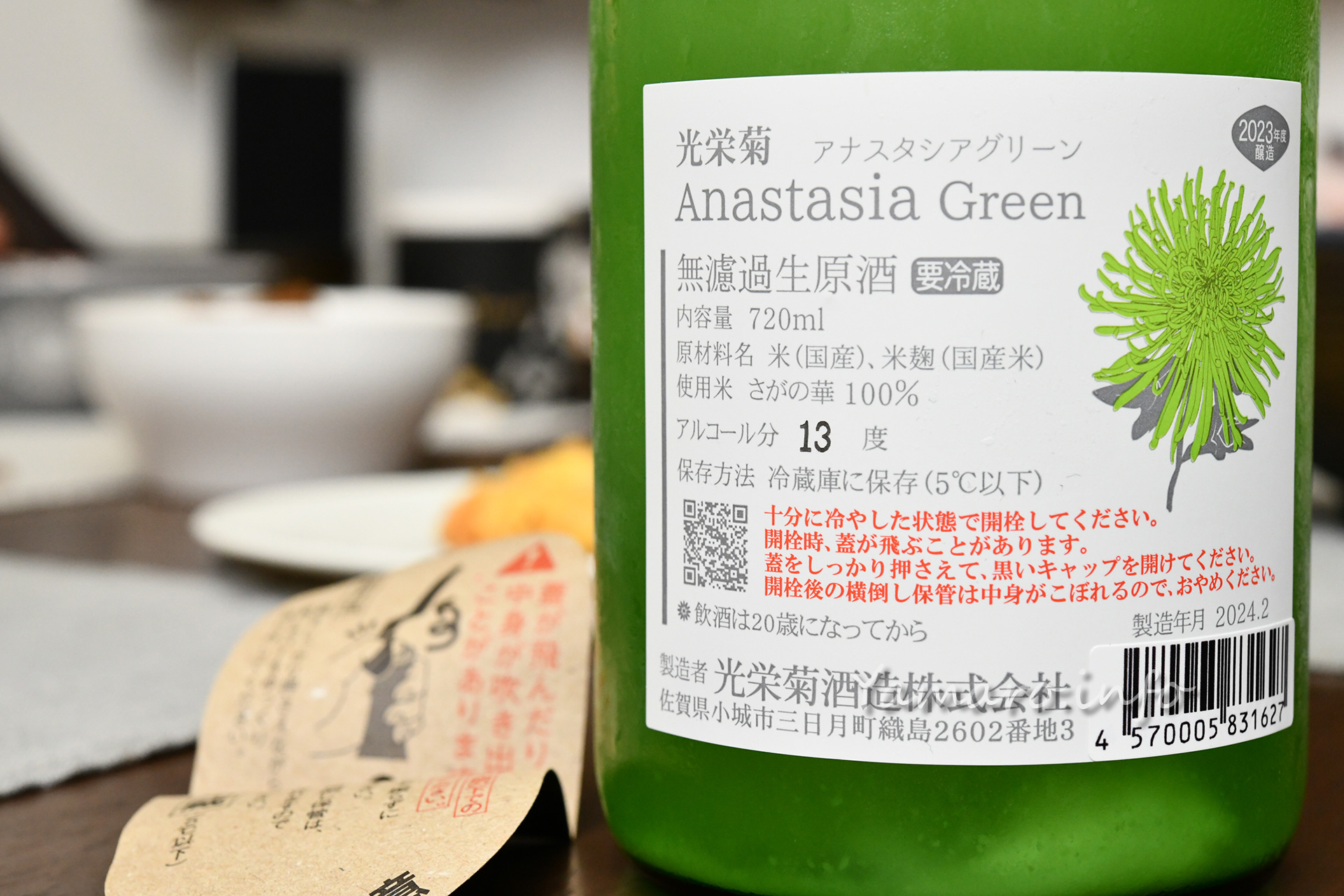

さすがに値段が値段だけに、演色性はRa80と、高演色を謳うLEDライトはRa90以上が基本なので、それと比べると劣りますが、まあここは値段なりというか、それでも安すぎる気がしますが。

箱の中にさらに箱。LEDリングライト自体は、Amazonなどでよくある中華製安物リングライトっぽいですね。それにGREEN HOUSEのシールを貼っただけのようです。スタンドもまあ安っぽいしガタガタですが、この値段なんですから、むしろそれでもまだ安いくらいで、儲けは出ているのか心配になりますね。

USBケーブルは、2A以上の出力に対応するUSBコンセントアダプタか、モバイルバッテリを接続します。

PCのUSB端子は1Aまでのものが多いので確認が必要です。

色温度は3種類切替可能です。

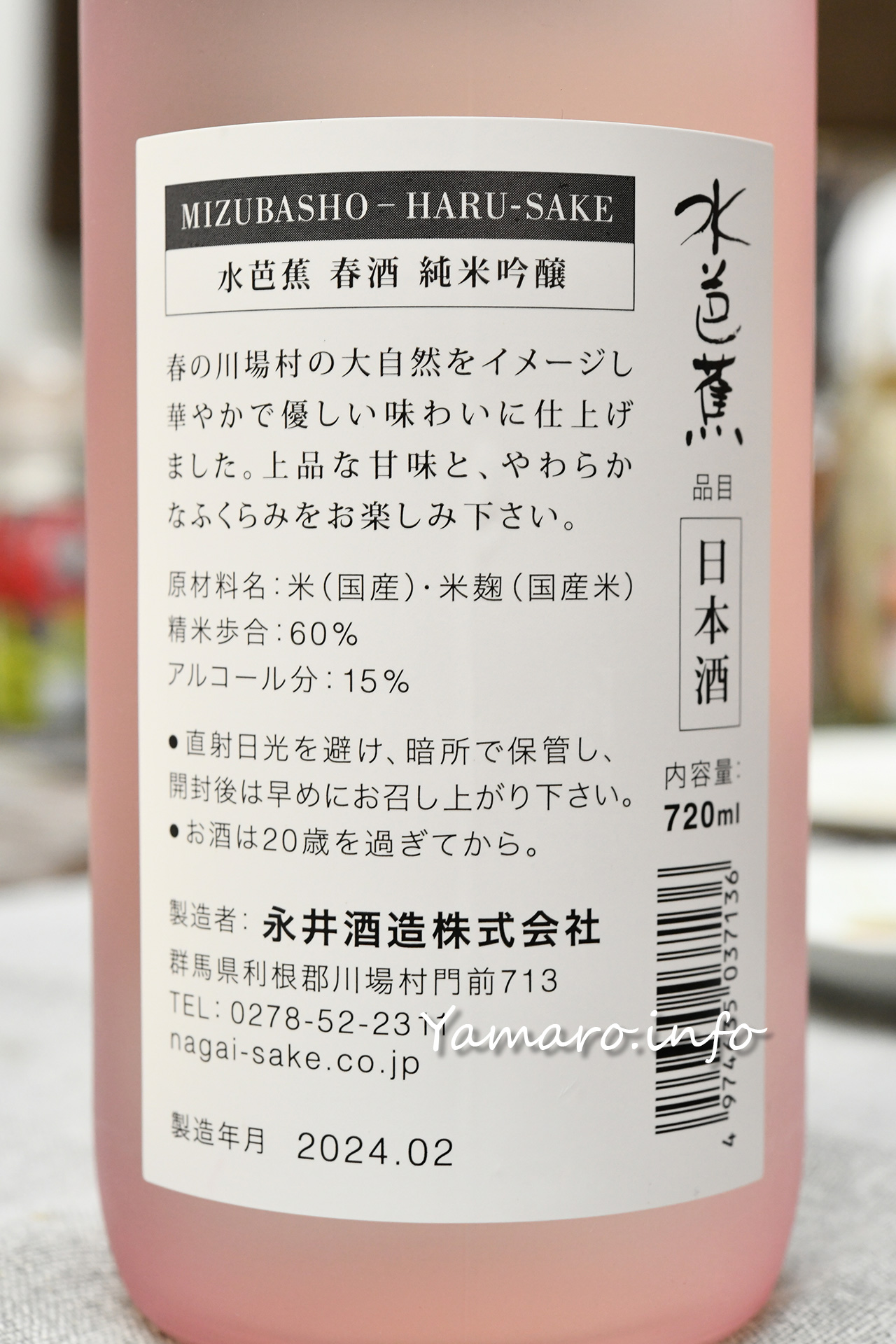

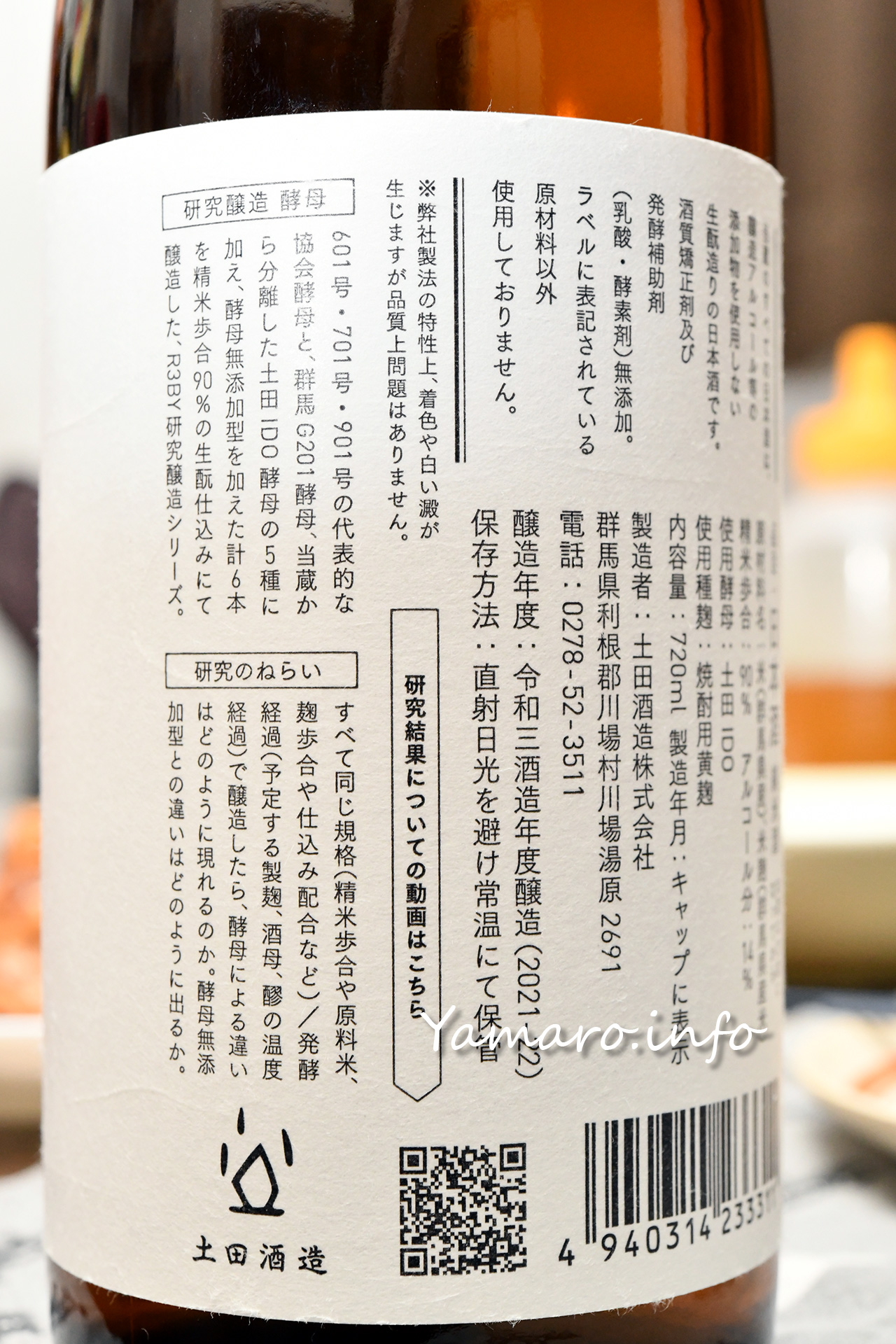

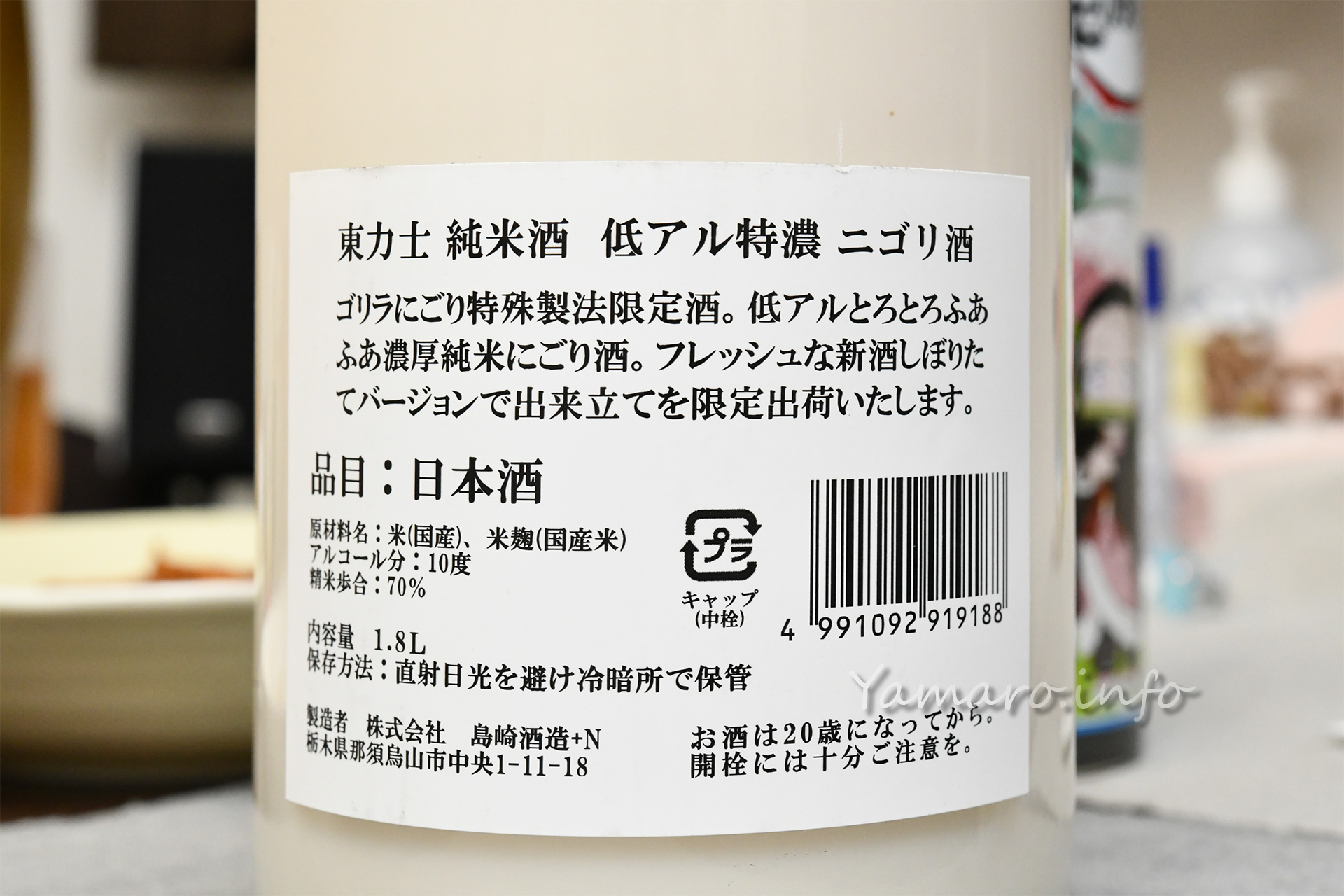

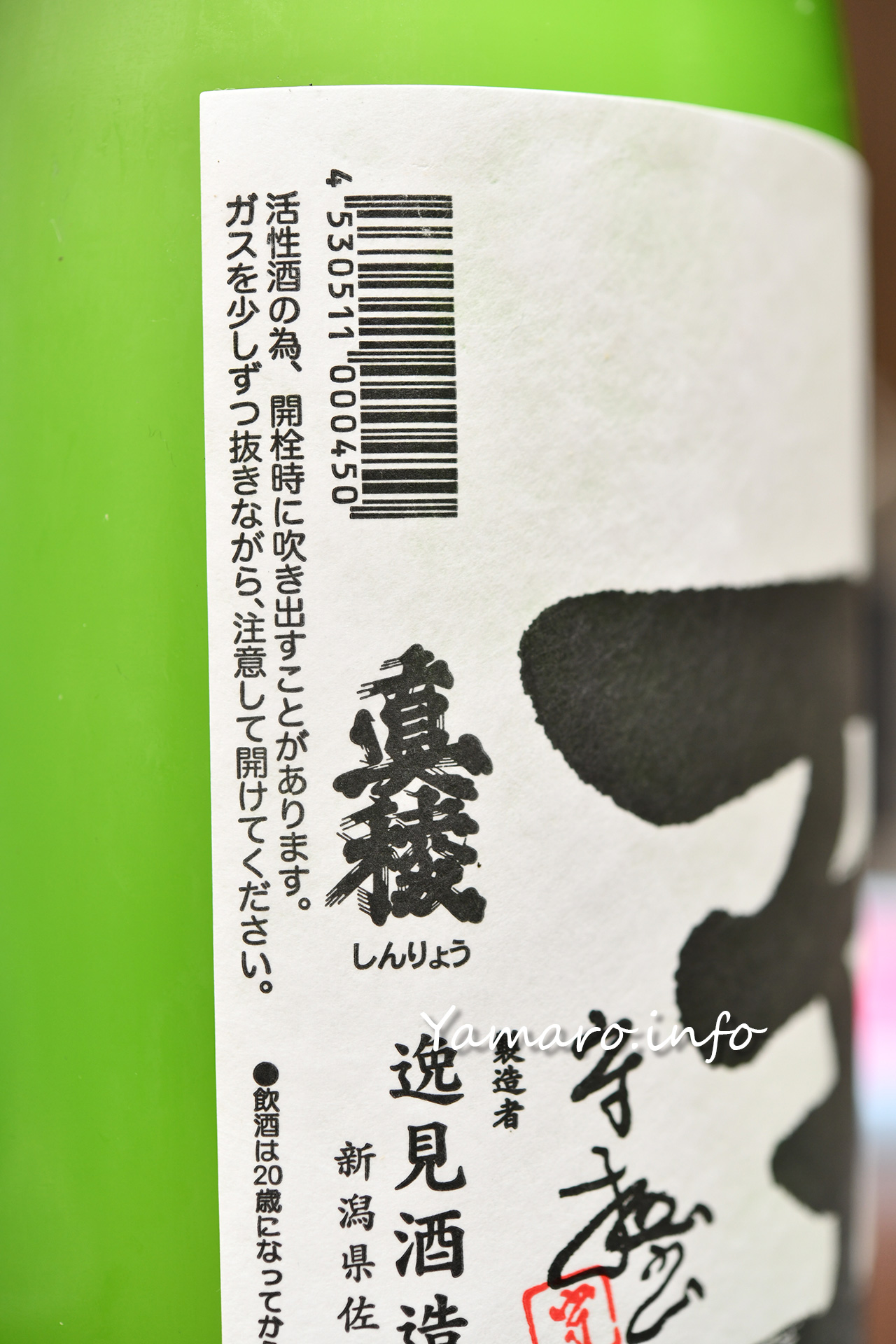

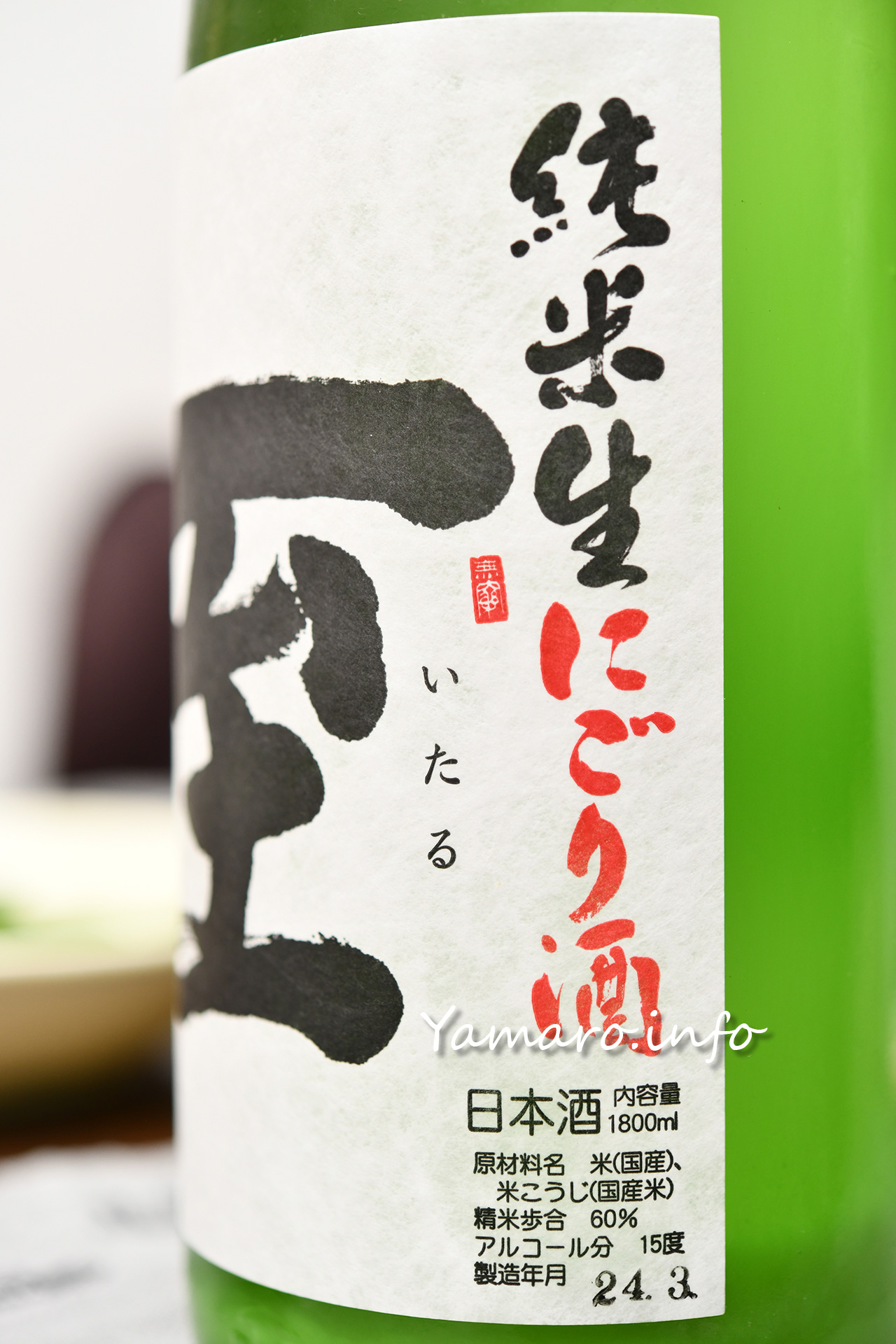

パッと見た限り、演色性は確かに高くはないので、厳密な物撮り、特に食べ物系はもう少し演色性の高いほうが良いでしょうね。

写真では色味がわかりやすいよう光量は落としていますが、10段階に明るさを変えられて、かなり明るくも発光可能なので、割と明るい場所でもライティングの効果はわかるかと思います。

物撮りやタイムラプスで深夜の植物撮りにも重宝しそうです。

特にタイムラプスは夜間真っ暗になったり、部屋の照明が入ったりして明るさが一定にならないので、ライティング出来たほうが便利です。

この値段なら買って損はないですね。演色性については、うるさく見なければこのLEDライトでも大きな問題はないように思います。

趣味レベルなら十分でしょう。

在庫限りっぽいので、お早めに。