家電、人生の転機に買うことって多いですよね。

10年前、タイムシフトHDDはテレビ内蔵だった

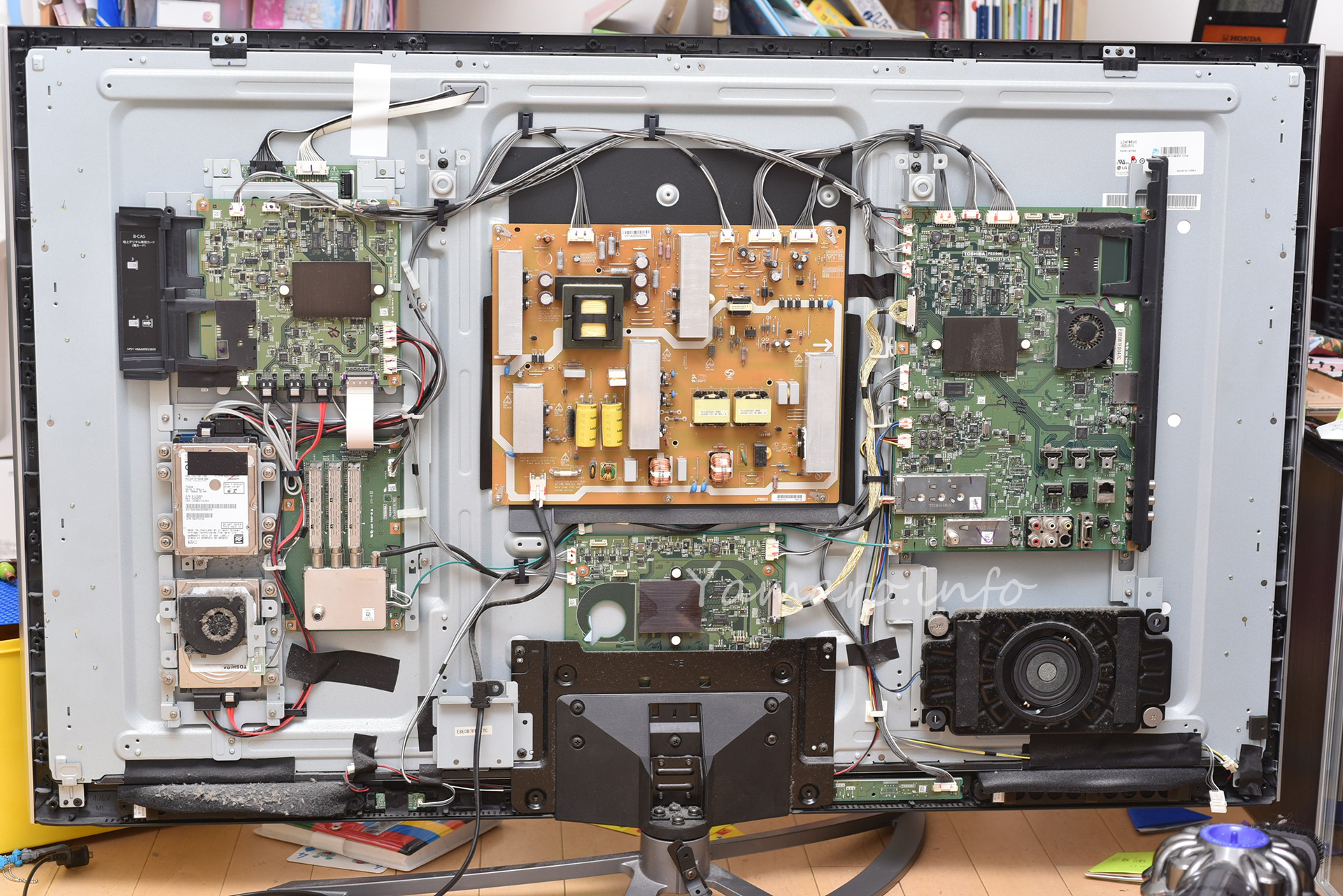

今や本家東芝の手を離れてしまって、ブランドのみとなったREGZAですが、当時は他社を抜きん出たマニアックなメーカーでした。タイムシフトマシン 機能は、HDDに最大6チャンネルの地上波放送を同時録画でき、過去にさかのぼって視聴できる機能です。録画忘れしても、タイムシフトのHDD内のデータが上書きされない限り、過去にさかのぼって視聴することが出来ます。そのため、チューナーも多数積んでいて、我が家のREGZA ZG2 も、タイムシフト用に6チューナー、裏録画用に2チューナー、通常視聴用に1チューナーという構成で、当時としては相当な高性能機でしたね。当時、スマホアプリとも連携できましたね(現在アプリは公開終了)。

購入投資はCELL REGZAを超える画質と高機能も売りだったZG2シリーズ が、HDDは寿命があります。録画用のHDDは、テレビ購入4年でクラッシュして、延長保証交換しています。

REGZA ZG2シリーズは、タイムシフト用に750GBのHDDを2台内蔵していて、HDD1台あたり3チャンネル分を録画しているようです。そのうちの1台がクラッシュしてしまったようで、3チャンネル分しかタイムシフト再生できない状況でした。

現在の殆どのテレビは、録画用HDDは内蔵ではなく、USB接続の外付となっているのは、恐らくHDD内蔵時代、不具合修理が多かったせいでしょうね。HDDの管理は個人でやってね、となったのもうなずけます。外付けなら、クラッシュしても自分で交換できますから。

単純にHDD交換しても初期化出来ないZG2

さてREGZA ZG2シリーズですが、内蔵HDDを単純に交換できない機種です。これまで、いろいろな方が交換にチャレンジし、失敗してきました。というのも、単純にHDDを入れ替えても、テレビ側がHDDを認識しないのです。どうやら、内蔵HDDには特殊なパーティションと記録方法が用いられていて、それがないと、テレビ側で初期化しても、初期化に失敗 するようです。

既にメーカーも去年(2020年)の時点で、販売から時間がたった機種なので、修理対応不可との連絡がありました。まあ4K の時代ですしね…。

ところが、2021年に入って、価格コムの掲示板に、HDD改装成功 の書き込みがありました。そんなわけで、自分もチャレンジすべく、ジャンクのHDDを調達。

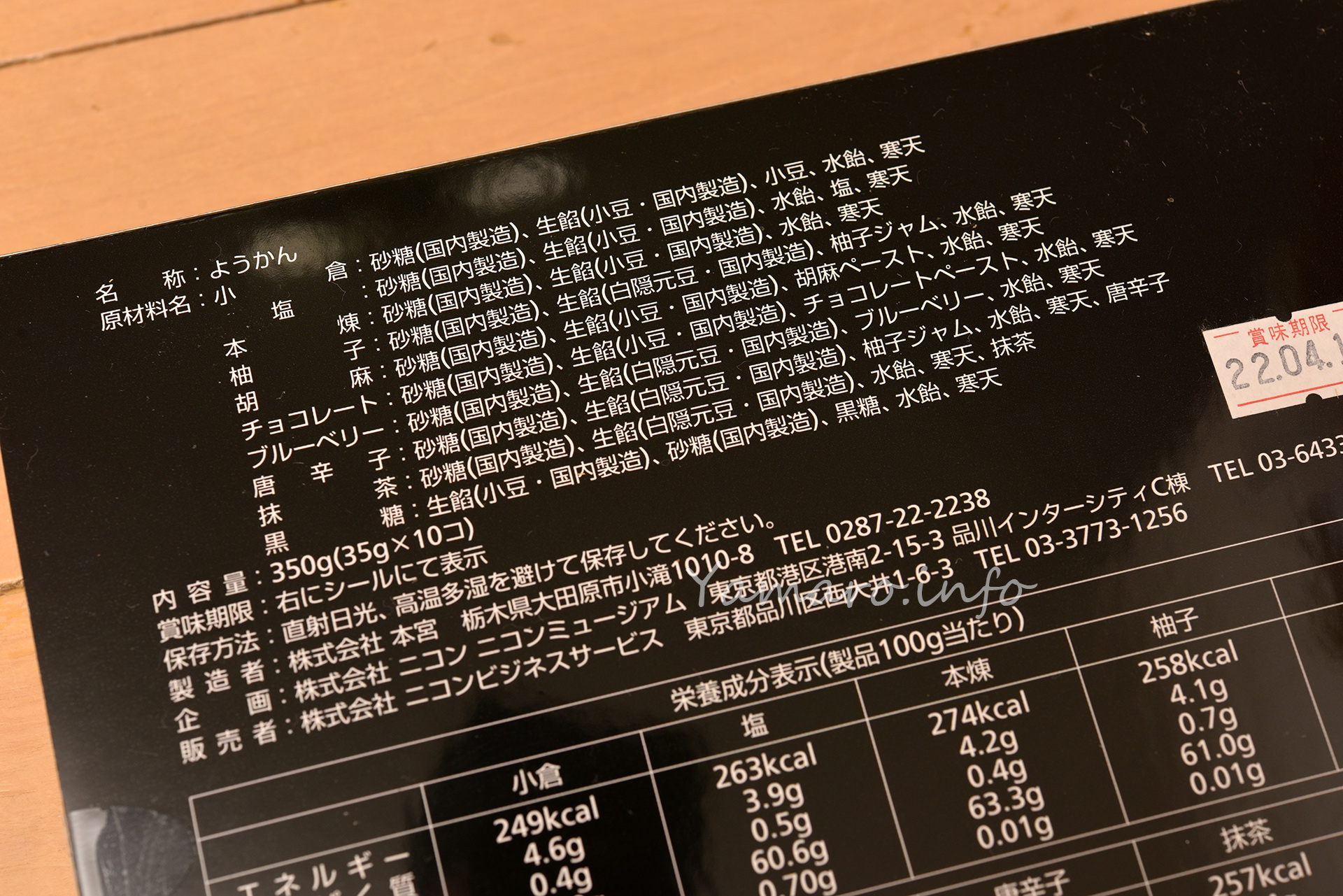

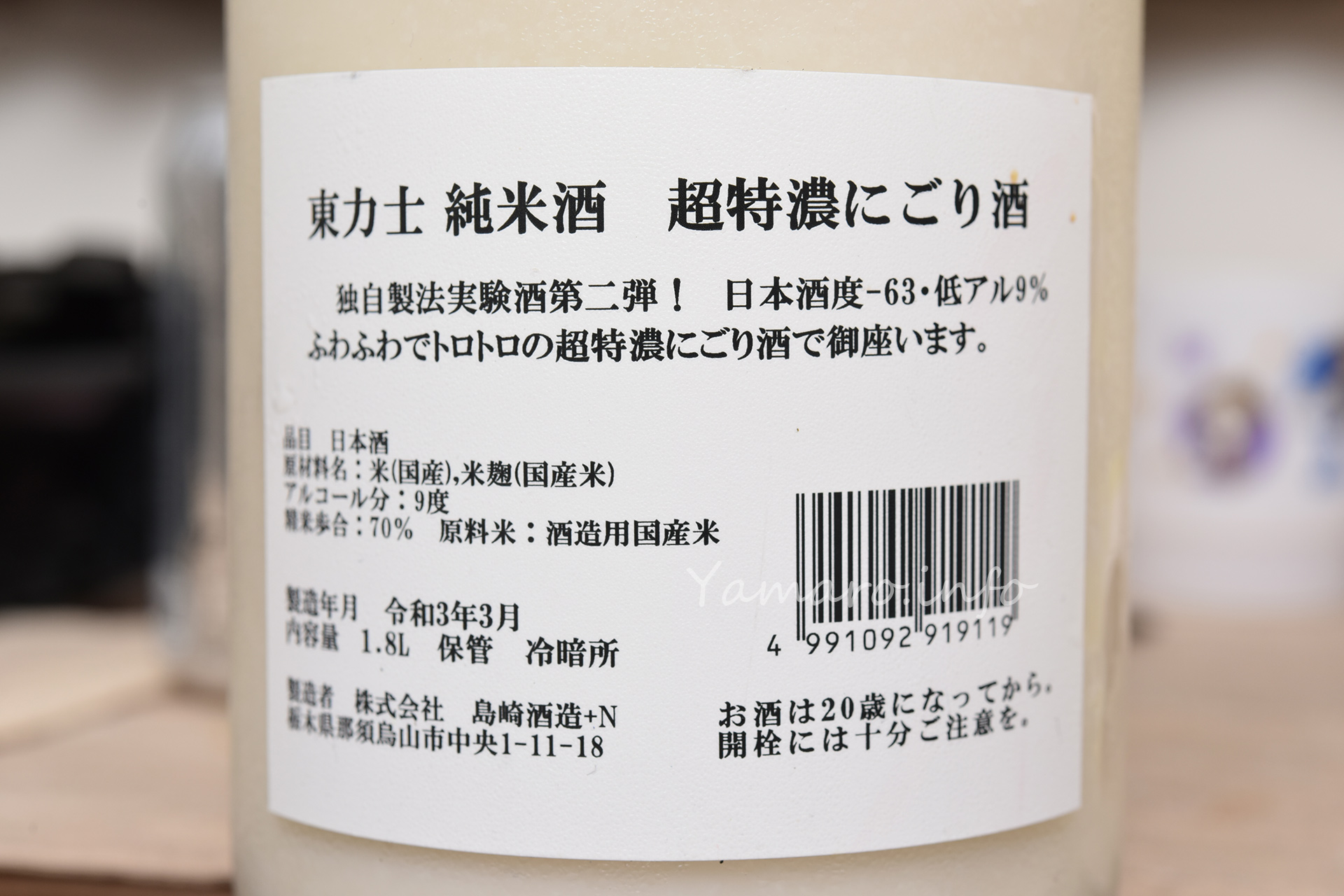

ジャンクのWD7500BPVT 750GB 2.5in HDD REGZA ZG2の内蔵HDD、耐久性の低い2.5インチのHDDなんですよね。恐らくスペースの関係でしょう。

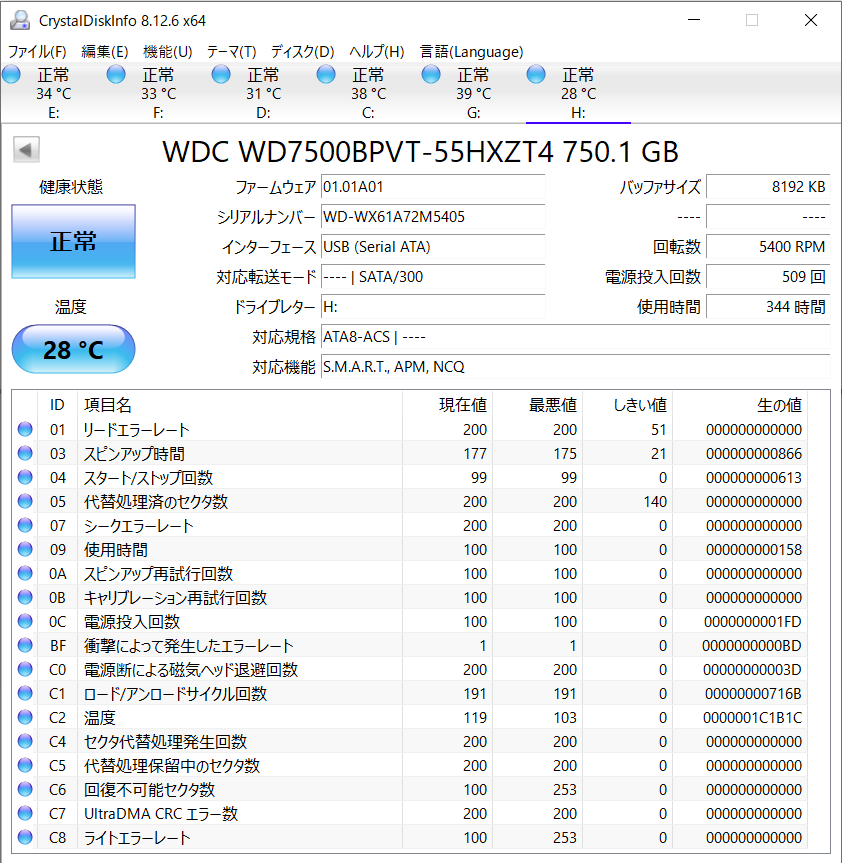

ジャンクのWD7500BPVT 稼働時間も少なく問題なし HDDの状態も、CrystalDiskInfoで調べたところ、仕様時間も344時間と少なく、問題なく使えそうです。

まずはZG2のタイムシフトHDDを取り出してみる

価格コムの掲示板の情報では、まず元のHDDのデータダンプが必要とのことなので、幸い片側のHDDは生きているので、これをコピーすることに。

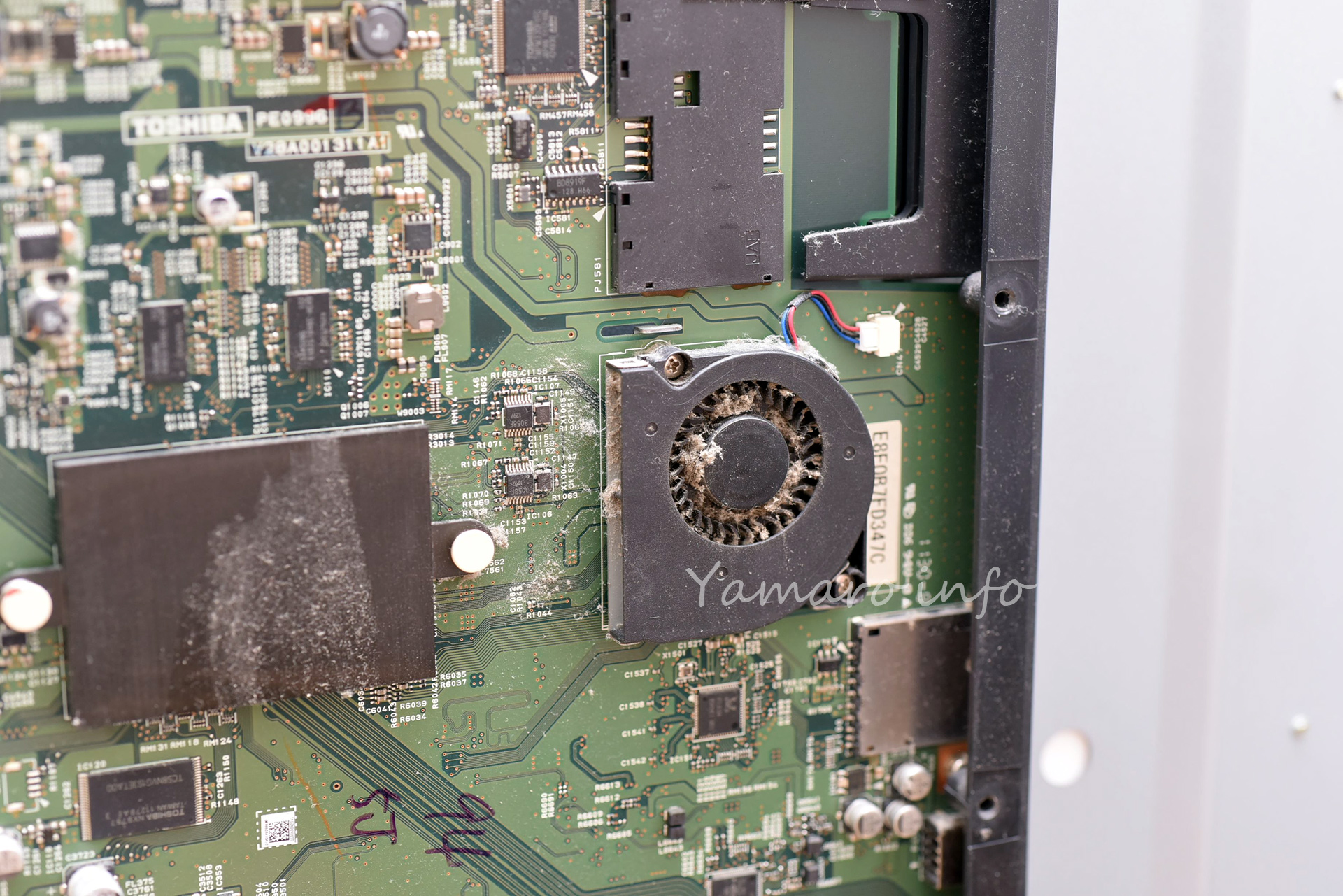

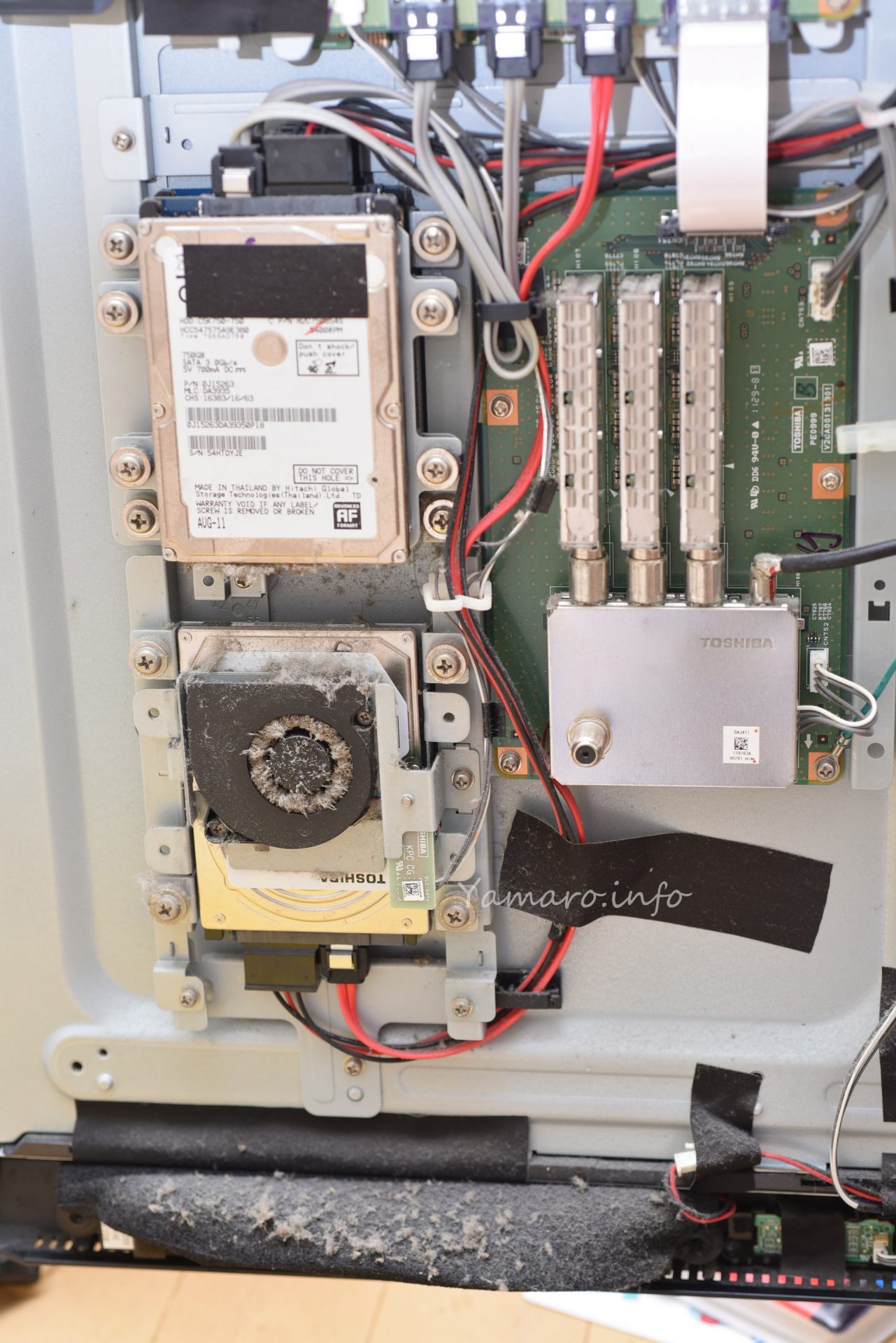

10年分(一度録画HDD交換しているので6年分?)のホコリが堆積 きったねぇ!

10年分(録画HDD交換時に清掃しているとすると6年分?)のホコリがぎっしりです。特に空冷ファンは見るも無残にホコリで埋まっています。デジタル時代になって、テレビもいわばパソコンと同じ。空冷ファンが付いていても、ホコリが後も堆積しては、冷却もままならないでしょう。よく動いていたなという印象。これだもの、10年も経てば、不具合も発生しておかしくないです。

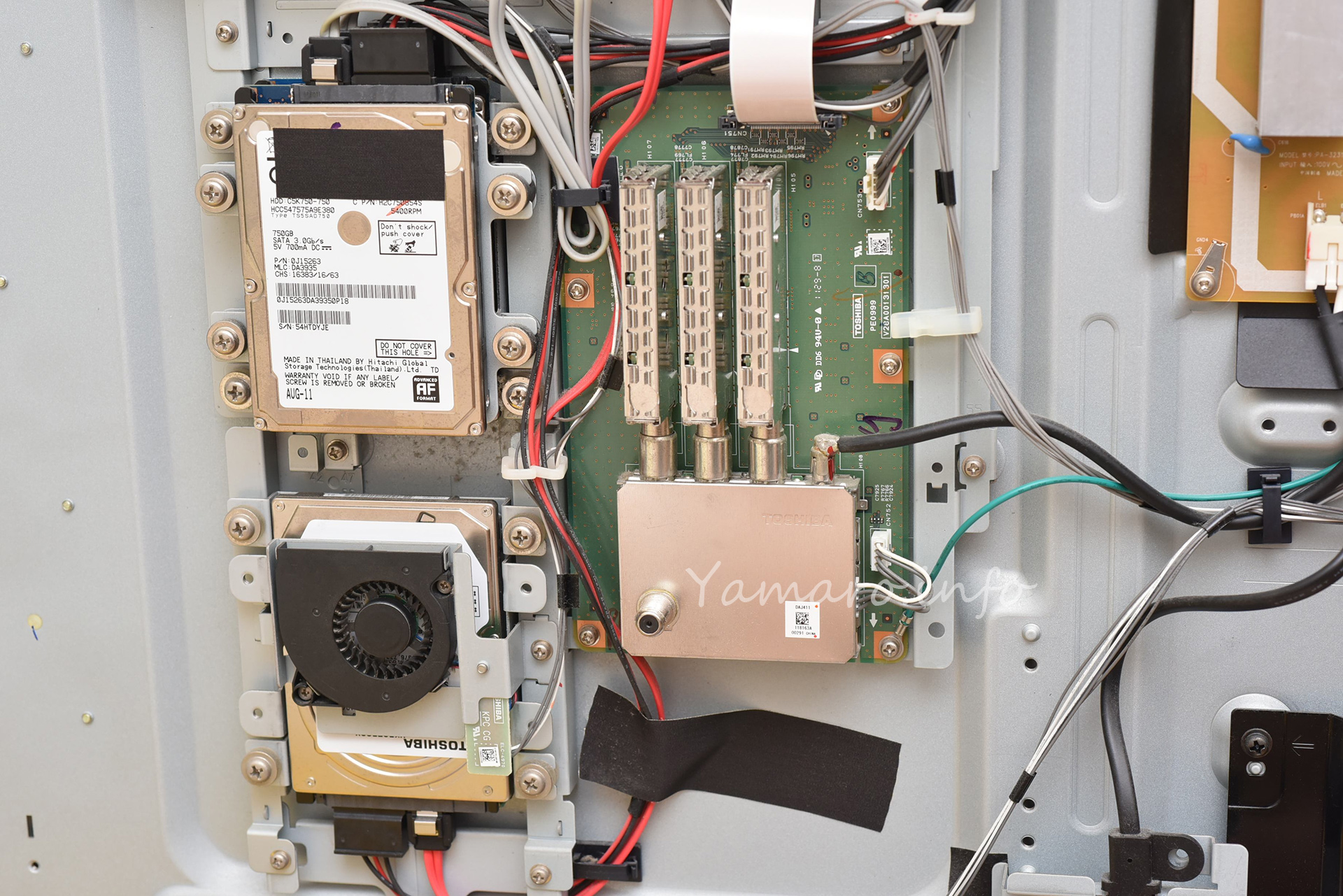

IPS液晶パネルはLG製 上に2台重なっているのがタイムシフト用HDD、下は通常録画用HDD HDDをマウントするネジは防振ゴムを挟むので特殊タイプ 液晶パネルはLG製、今やLGパネルが世界を席巻しています。日本がブラウン管とプラズマに固執した結果ですね。有機ELパネルも、LGが優位に立っています。

取り外したタイムシフト用HDD 日立HCC547575A9E380 かつて日立もHDDを生産していました。懐かしいですね。その後HGST(日立グローバルストレージテクノロジーズ)となり、さらにWD(ウェスタンデジタル)の参加となり、今はHGSTブランドのHDDは消滅してしまいました。

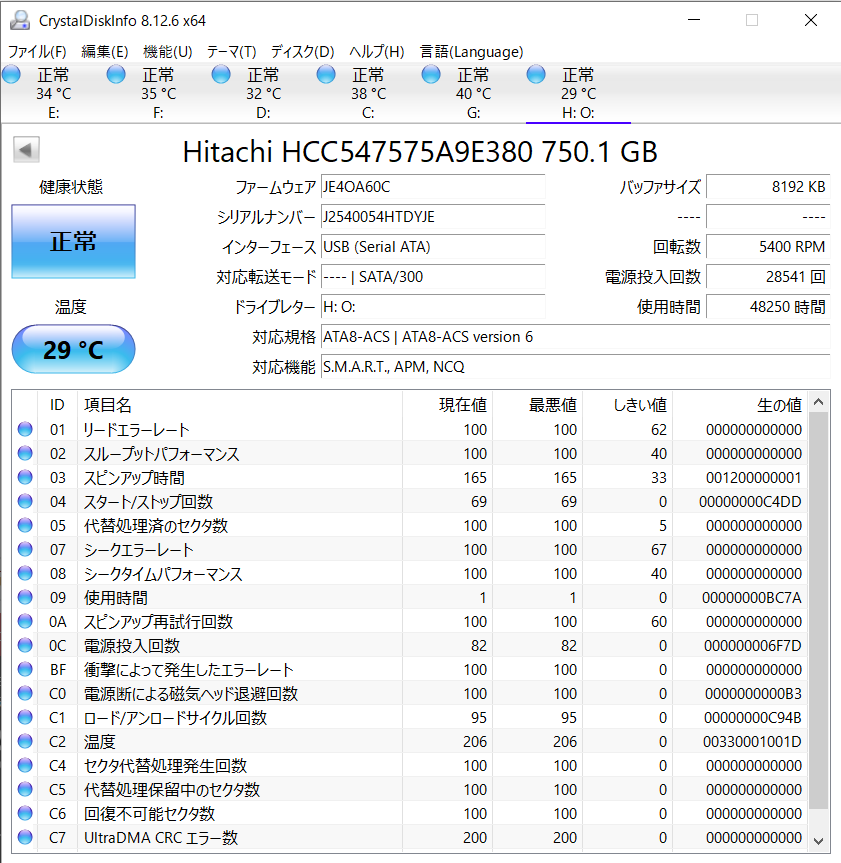

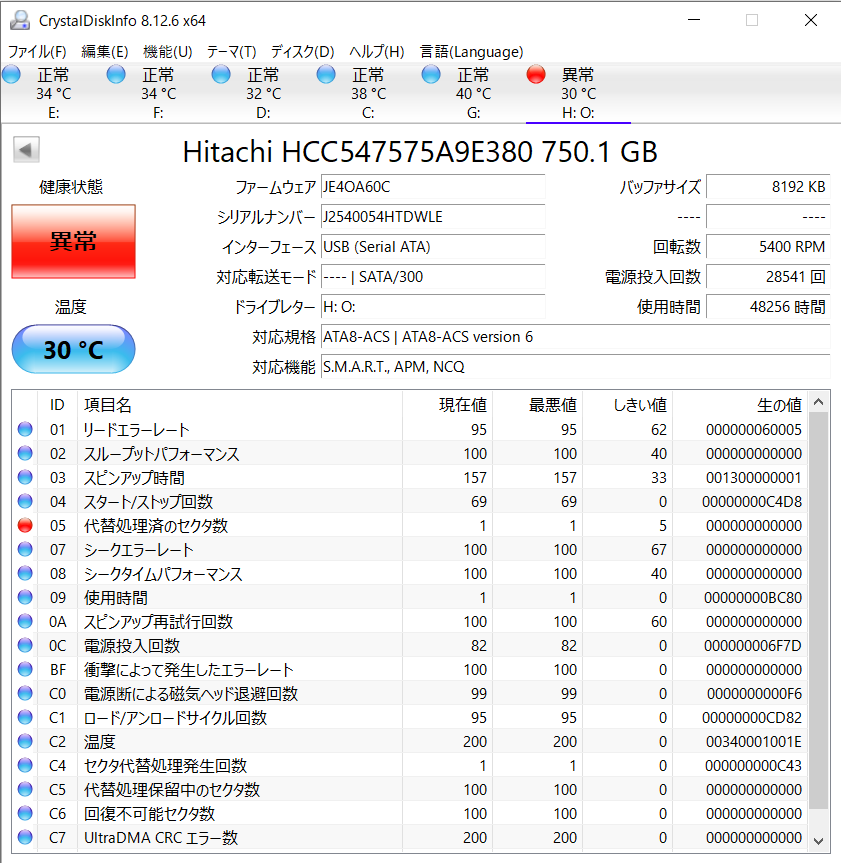

CrystalDiskInfoでは、奥側のHDDに代替処理済のセクタの存在を確認 あれ、2台共読めています。1台はクラッシュしたかと思いきや、代替処理済みのセクタは出ていますが、これは読み書きできないセクタを飛ばしているので、現時点では使えているとうことになります。

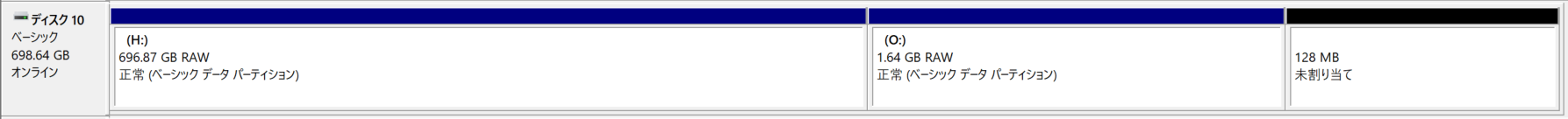

未割り当ての128MBにモデル名やシリアル情報などが書かれているらしい やはり特殊な書き方をしているっぽいことは、HDDのパーティションが区切られていない領域に、モデル名やシリアル情報を参照している領域があるようです。しかし、面倒なことをしてくれるものですね。

工場出荷時設定で復活

というわけで、今回はあえてHDDは交換せず、そのまま戻して、工場出荷時設定にテレビを初期化してみました。設定を一からやり直したところ、問題なく両方のHDDでタイムシフト録画が出来ているようです。

HDDの寿命は、はっきり言って運次第ですから、とりあえずはこのまま使って様子見したいと思います。自分は殆ど今テレビを使わないですし(子どもたちがメインかな)。

とりあえず、今回は改装せず終わりましたが、今後クラッシュした際に、価格コムの情報を元に、改装してみたいと思います。HDDも買ってあるしね。