4本のNIKKOR 35mmを比較する写真を撮ったついでに、せっかくなのでスナップ撮影も。

そりゃスナップ撮影のほうが比較撮影なんかよりずっと楽しいですからね。

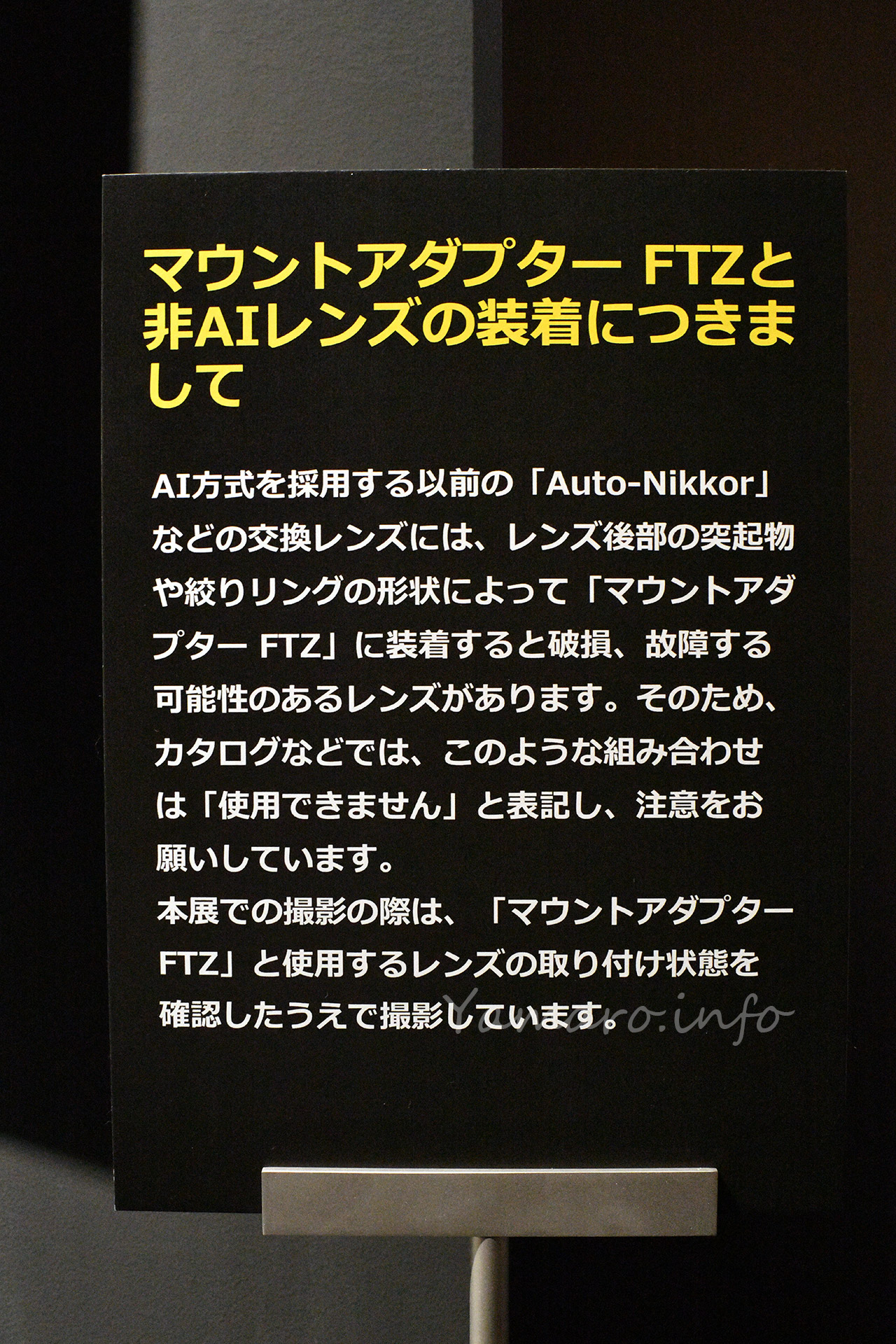

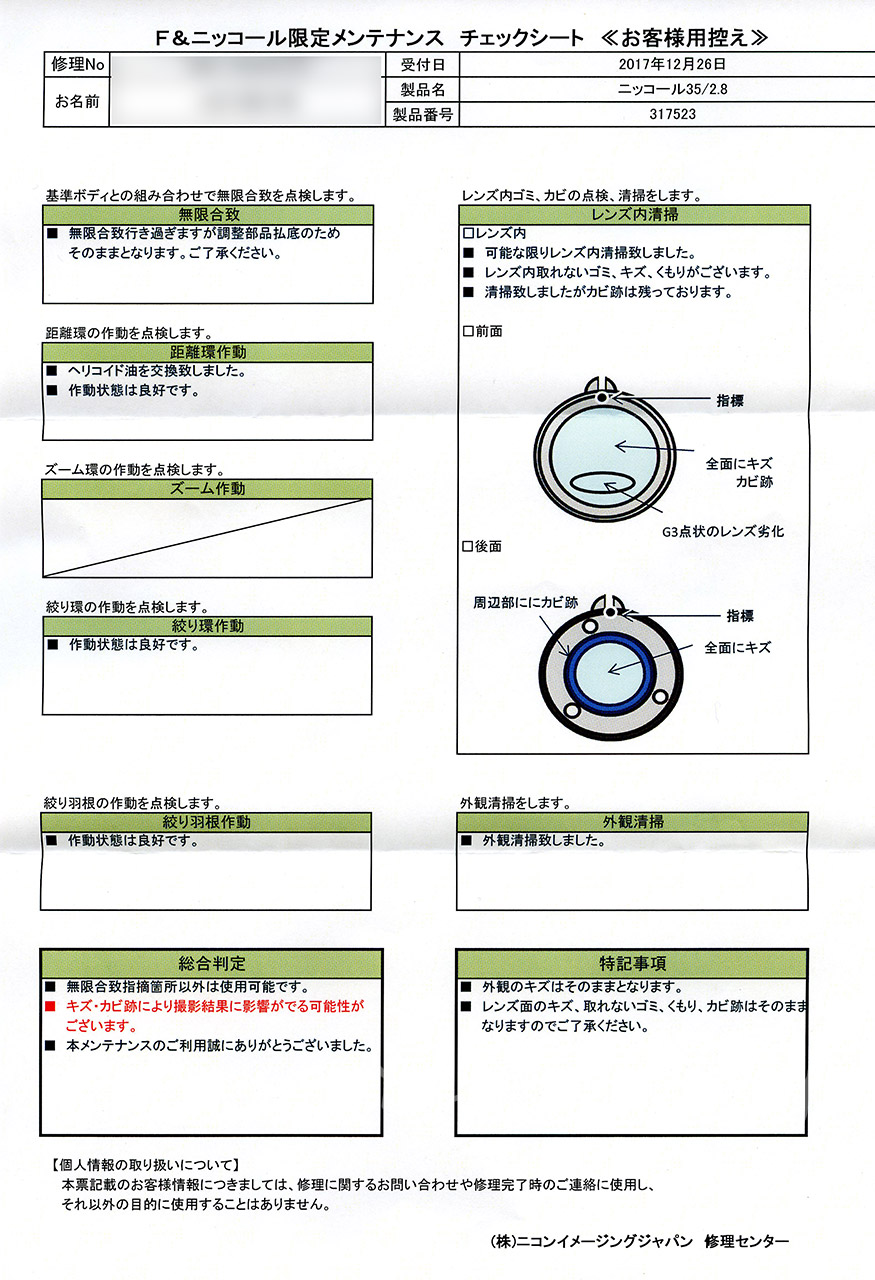

手持ちのNIKKOR-S Auto 35mm F2.8は、1970年に親父がNikon Photomic FTNと一緒に買ったレンズで、2018年にNikonの期間限定旧製品のメンテナンスサービスを行っていた際にPhotomic FTNと共にメンテナンスに出しています。

カビ跡、拭き傷ありのレンズでしたが、この整備で見た目にはほぼ問題のないくらいにきれいになり、スカスカだったヘリコイドもしっとりと粘りがでてMFしやすくなりました。

無限遠がオーバーインフになるのは調子部品払底でしたが、キィートス辺りならありそうな気もするのですが、どうなんでしょうね?

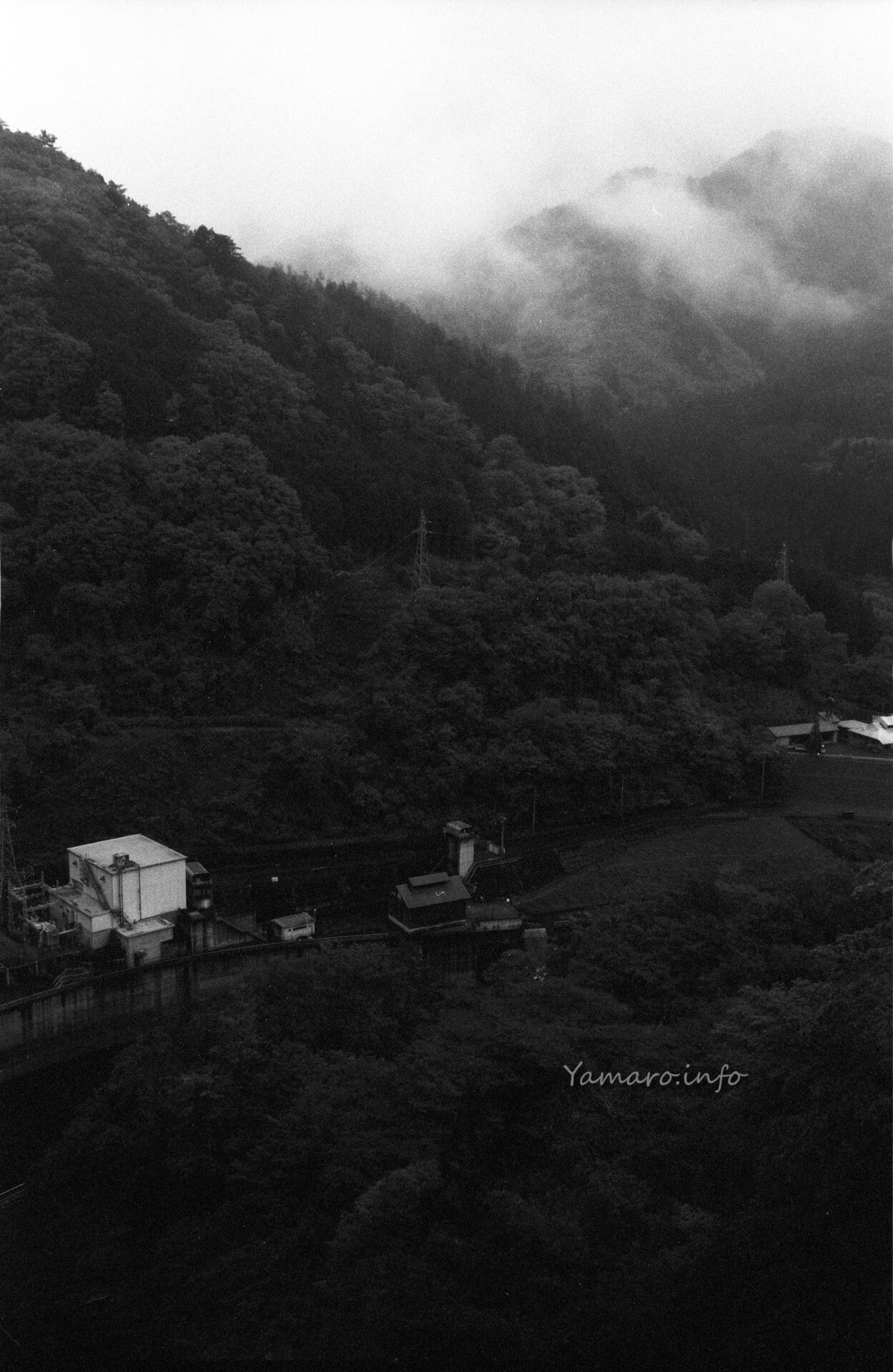

ということでスナップです。いきなりこんな写真ですが、撮影時6月半ばとはいえもう夏の天気でした。

最新レンズではありえないくらいに、フレア、ゴーストが出ますね。漫画やアニメでよく見かける夏らしい描写は、こうしたオールドレンズのコーティングがまだ未熟だった時代ならではです。

比較はしていないですが、これがNIKKOR Zならフレアもゴーストもほとんどないスカッと抜けた写真になるでしょうね。

あまり絞っていない撮影、だったはず。シャッタースピード1/250秒なので、多分開放かf4くらいかな? 残念ながら非CPUレンズでAIガイドもないAuto Nikkorゆえ、絞りはExifに記録できません。

中心部はしっかり解像していますが、周辺は少し緩くなります。でもこの時代のレンズはあまり絞らないとこんなものです。

こういう撮影ではある程度絞るのがセオリー。たまたま飛んでいた飛行機をおさめたく、絞りを気にせずフォーカスだけ合わせてとっさに撮った写真でした。

そして少し絞った写真。

ここは古いレンズゆえ、少し絞った程度では周辺部はあまり解像しませんね。とはいえ、このレンズ発売当時の1950年代60年代のフィルムでなら十分でしょう。

そして中心部はしっかり解像していますし、シャドーの落ち込みがないのも良いですね。

逆光の木漏れ日をあまり絞らずに撮影。フォーカスは画面奥に置いたので、手前はボケています。Webの解像度だと分かりづらいかな。

木漏れ日のこの葉の部分はフリンジが発生していますが、パープルではないのでそんなに嫌な感じはないかな。

周辺は一見解像していないように見えて、実は球面収差による影響で、等倍で見ると割とちゃんと描写は出来ています。もちろん最新レンズと比較しちゃ駄目ですよ。

遠近がわかる撮影を。フォーカスは画面中央の椅子に合わせて、絞りは1段絞ったf4だったかな?

このレンズの良いところは、前ピンも後ピンも、良い感じに球面収差がまとわりつくことで、柔らかな描写になっていること。古いNIKKORレンズは硬いボケ、なんて言われることもありますが、このレンズはあまりそういう印象はないですね。このくらいのフォーカス距離の撮影は本当に得意です。

ピント面は収差もほぼないので、線もスッキリ出ていますし、線の描写も割と細いのが好感持てます。

露出を落として撮影。

少しだけRAW現像でシャドーを持ち上げた程度で、撮って出しに近いですが、シャドーの潰れがなくちゃんと階調が出ています。絞りはf5.6だったかな?

いいですね。最新レンズとは違って解像力は周辺ほど落ちていきますが、なだらかに落ちていくのと、適度な球面収差が木の葉の描写に好印象を与えている、と思いました。

最新レンズならしっかり描写できるところ、この適度な緩さが返って良いこともあるんですね。

そしてf11に絞ったときの写真。

四隅の解像力は上がっていますが、全体的に決してカリカリにはならないのが良いですね。とはいえ、細かい描写はやはり最新レンズには劣りますね。

同じf11で撮影。木漏れ日のハイライトの色づきはゼロではないけど、あまり気にならないくらいに少ない。このレンズの良いところですし、Nikon Zの4500万画素センサとの相性もよいです。

Webの解像度程度の写真なら、まずもって不満のない描写です。これだけ見る限り、55年前のレンズとは思えないですね。

最後に、光が丘公園ならやっぱり入れたい光が丘製造工場の煙突。絞りはf11。

色の出方は最新レンズとはちょっと違うかな? 発色はややあっさりですかね。ま、一昔前のNikonらしいでですね。

久しぶりのMFレンズ、こういうスナップの撮影テンポにちょうどよいですね。やれ被写体認識だ何だってのも関係ないですし。

AF-ONボタンへの拡大表示割当で、MFも快適そのものです。この便利さは一眼レフにないので助かります。

このレンズを持ち出して撮影、またやりたいな。