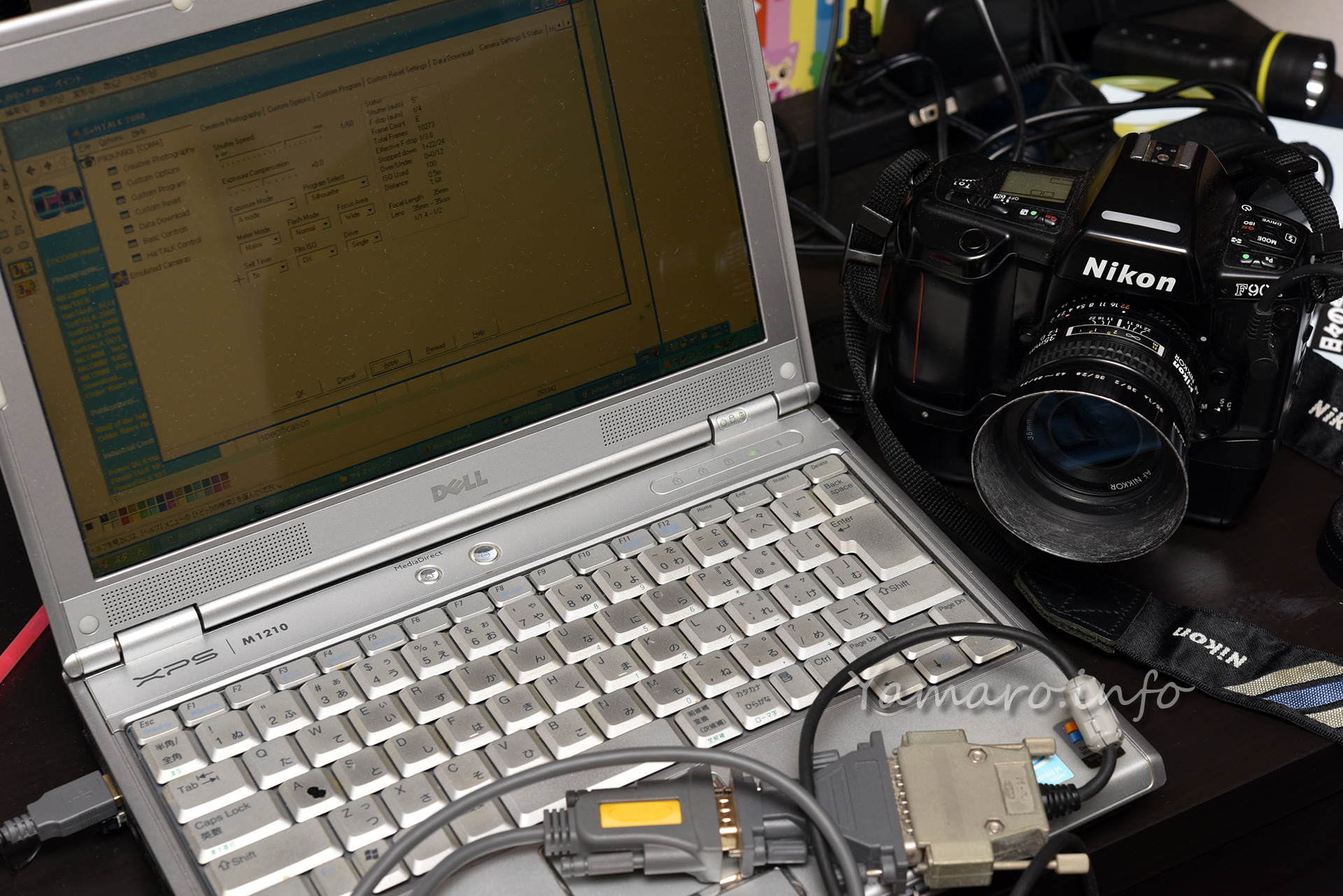

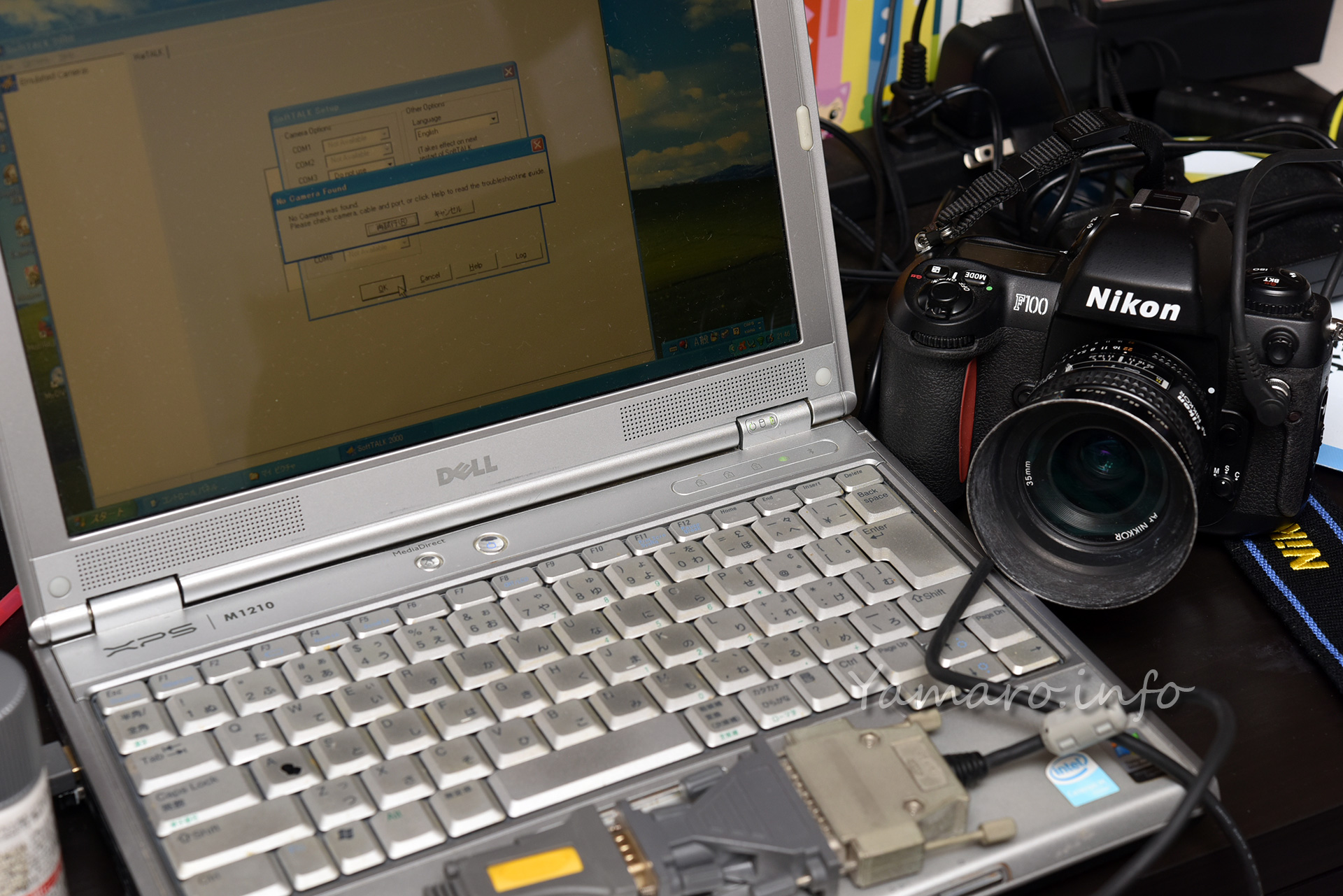

Nikon F100のシリアル通信が不調な件で、F90Xも引っ張り出してきたついでに、SoftTALKで色々設定を見直していました。

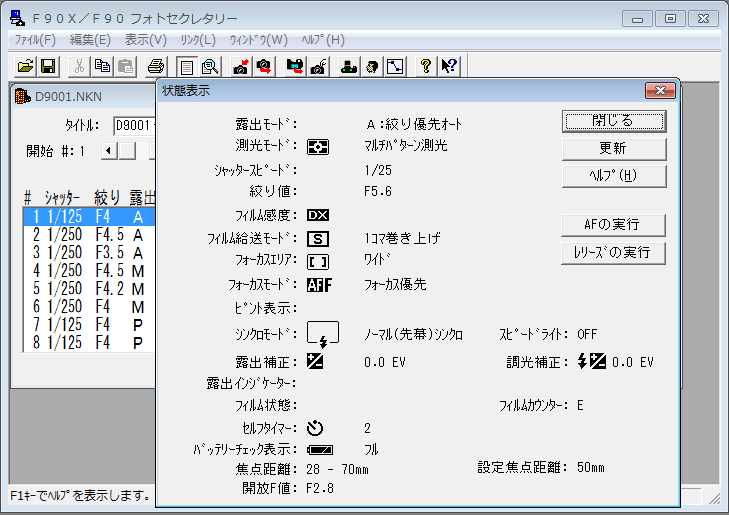

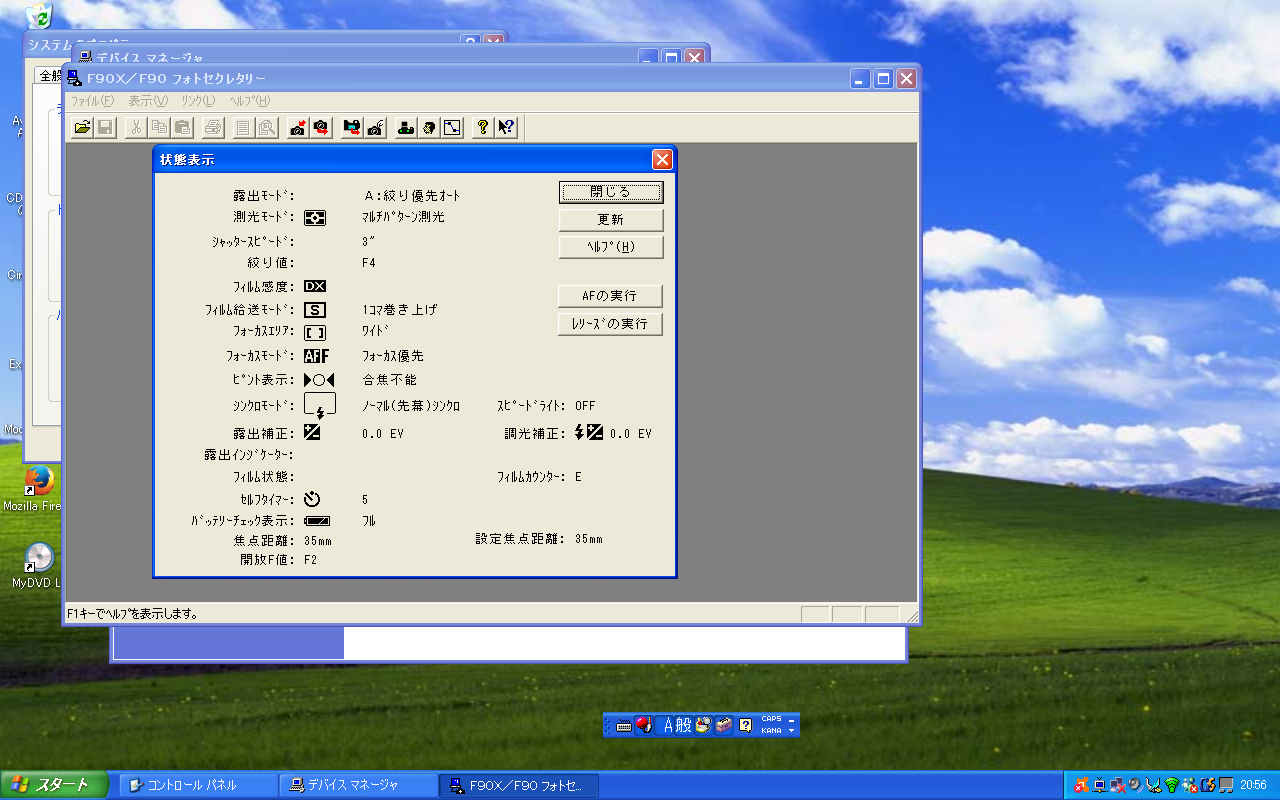

Nikon純正のF90/F90XフォトセクレタリーAC-PW-J では、カメラの状態表示はこんな感じでした。

Nikon F90・F90Xフォトセクレタリー AC-PW-J

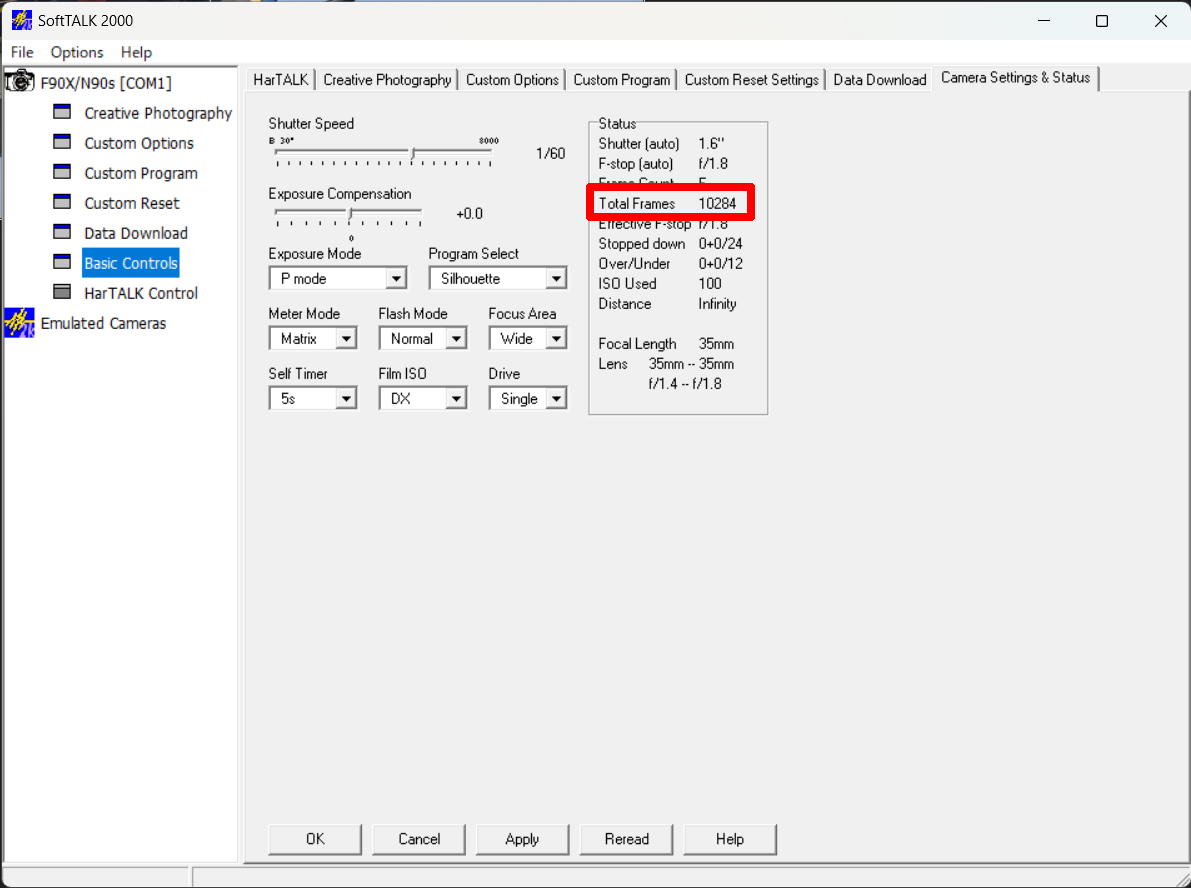

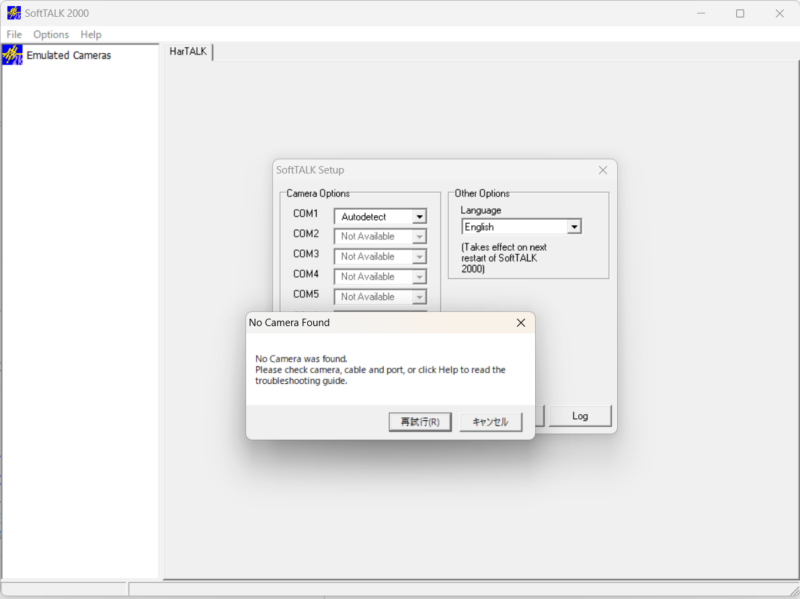

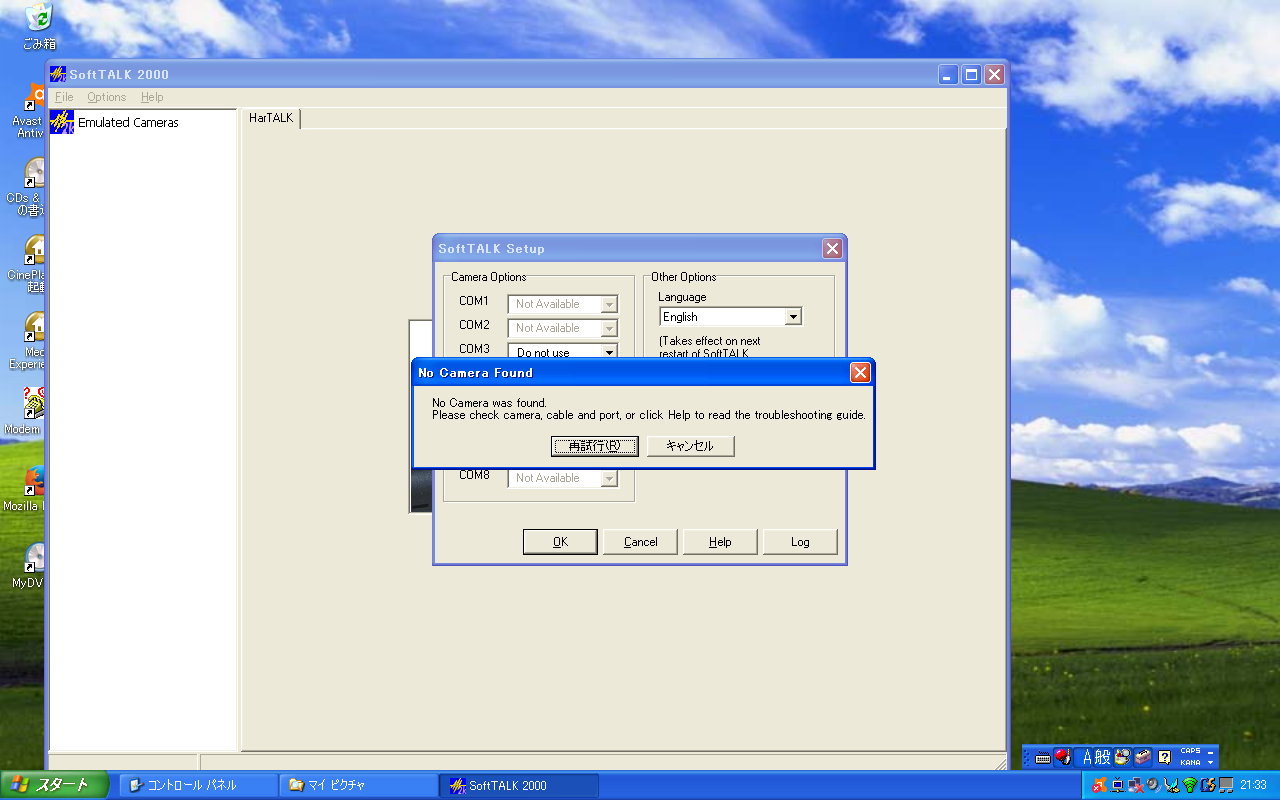

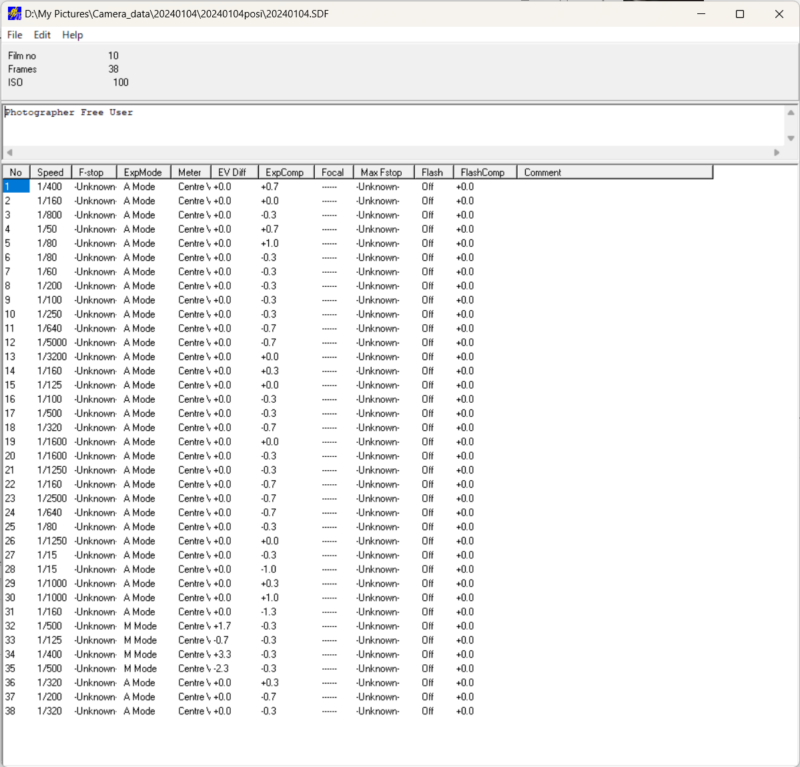

これがサードのソフトであるSoftTALK2000では、もう少し多くの情報が表示できます。

SoftTALK2000ではシャッターカウント(Total Frames)が表示できる!

Statusの項目をよく見るとTotal Frames、つまりシャッターカウント数が表示できるのです!

元々、私の使っているF90Xは、マルチコントロールバックMF-26 を搭載したF90Xsというモデルで、シャッターを切った回数を記録、またフィルムに焼き付け可能なアップカウント値(6桁)の機能があります。

そしてF90Xsをよく使っていた1998~2007年(Nikon D300購入まで)のおおよそ9年でのシャッターカウントは1万回なんですね。これは36枚撮りフィルムで277本程度 です。

フィルム時代にシャッター回数なんて気にしたことない

考えてみれば、デジタルからになり、段々とメモリ容量が上がってから、シャッターを切る数はそれこそ対数のごとく増加しましたね。フィルムでは当たり前ですが1本36枚程度。長尺フィルムを装填できる、例えばNikon F3用のフィルムバックMF-4 で250コマ です。報道カメラマンなどプロカメラマンならともかく、一般的な素人カメラマンが切れるシャッター数は、フィルム時代ではたかが知れていたということです。

それこそ業務用途、昔アサヒカメラで見たNikon F3の記事で、図書の複写用途でF3を使って80万回シャッターを切っても壊れなかったことが伝説のような扱いになっていますが、デジタルに成り1TBなんてメモリカードも当たり前になりつつある現在、もうメカシャッター耐久40万回でも足りない時代になり、Nikon Z 9 / Z 8、SONY α9IIIのようにセンサの読み出し向上でメカシャッターレスになるのがだんだん当たり前になっていくんでしょうね。

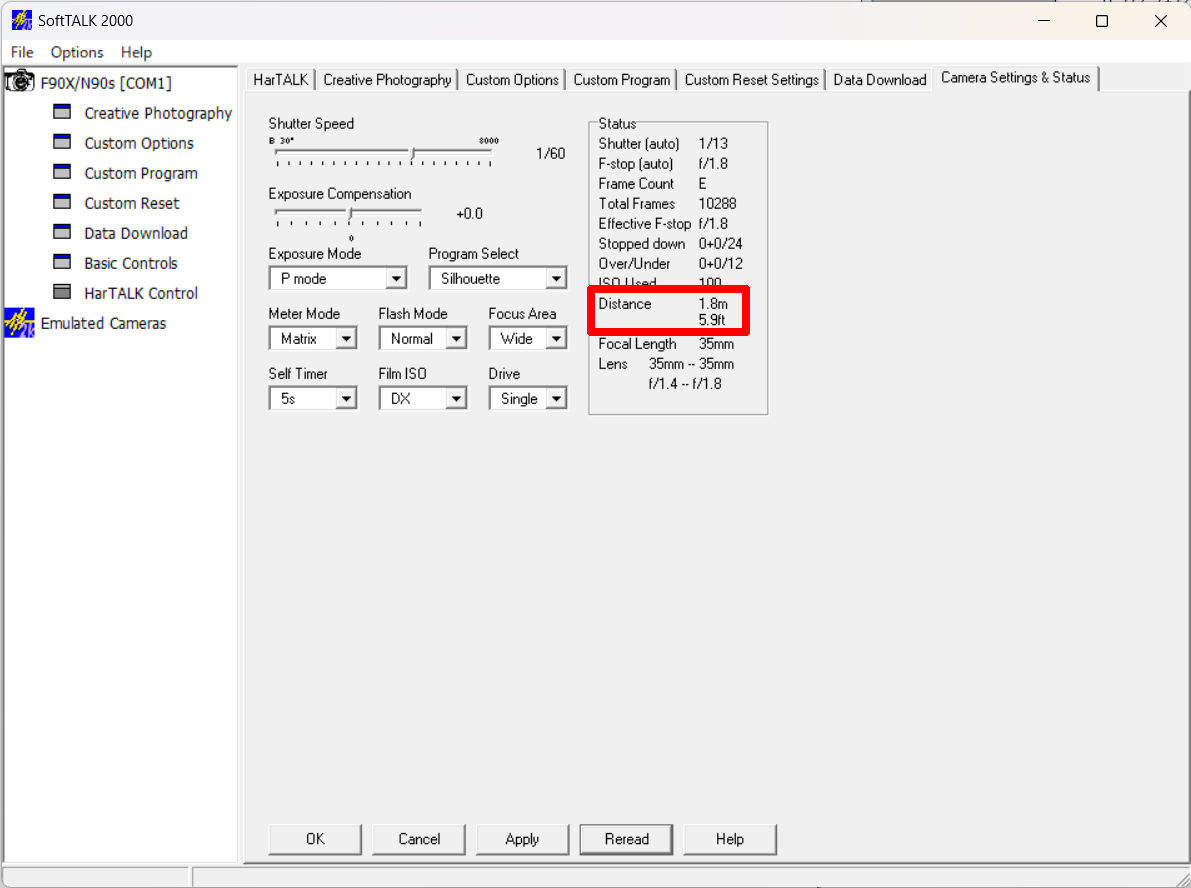

フォーカス距離も読み出せる

話を戻すと、SoftTALK2000では純正のフォトセクレタリーで表示できないフォーカス距離も表示されるんですね。

距離エンコーダ搭載のDタイプ以降のレンズならフォーカス距離も表示できる

コンマ1m単位でしか表示できませんが、ftとmの数値が変わるタイミングが異なるため、実際の距離エンコーダの分解能はもう少し高いと思われます。

世の中ではF100とF801シリーズに挟まれてやや不人気なF90シリーズですが、こんな感じで当時としてはかなり高機能なカメラだったわけです。