大学時代の友人らとの飲み会。

都内で今回は代々木でした。代々木駅で降りたのも初めてですが、ここで飲むのも初めて。

なかなか良い雰囲気ですね。隣の新宿から1本離れただけでこれだけゴミゴミしていないとはね。

この辺りはまた飲み会で利用したいと思います。

魚も美味かった。飲み放題なのにちゃんとした銘柄の日本酒も選べるなんてね。

代々木、穴場ですね。

大七(だいしち)のお酒、たまに見かけるけど買ったのは初めてです。

定常販売している大七の生酛のひやおろし版です。「生詰め」なので、火入したお酒を蔵で熟成させて、そのまま再度火入れはせずに秋に出荷するお酒です。

個人的に大好きな生酛造りのお酒です。

日本酒度は+1.5から+3らしく、中辛口。アルコール度数は15度。冷蔵保管推奨ですが、適温はラベルにあるように、冷やした状態からやや温度を戻した状態と、温めの燗が良いそうです。

ちょうど燗が飲みたい時期だったので買ってみました。

冷蔵庫から出して、まずは冷えた状態から。

上立香は桃のような甘さと生酛らしい酸味をかんじさせます。口に含むと、まろやかな旨味と生酛らしい酸味のバランスが実に良いです。古き良き伝統的な日本酒の味わいですね。

そして温度が上がっていくに連れ、甘みとどっしり感もバランスよく入ってきます。確かに少し常温に近い温度でのバランスの方が良いですね。

冬なのでぬる燗にしてみました。燗にすると、まろやかな旨味はより増しますね。甘さも引き立つのでバランスは常温のときと大きくは変わらないですが、酸味がより立ってくるので、個人的に酸味が少なので、これがベストバランスに感じました。適度に熟成した苦味と甘味のカラメルのような味わいに力強さも加わって、それでいてアルコールが立ってキツきつすぎるということもないのです。

ぜひぬる燗で飲んでいただいきたいお酒です。この季節にぴったりですね。

こちらは生詰めではない定常販売の生酛ですが、これも飲んでみたいな。

もともと自転車のメンテナンス記録のために買った、M4/3用のレンズ、LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.Sですが、LEICA DG SUMMILUX 15mm / F1.7 ASPH.が好きすぎてあまり出番がなくなっていました。

今回自転車を買い換えて、またメンテナンスなどの記録に使おうと、久しぶりに光が丘公園で撮影してみました。

まだ自転車は買ったばかりなので、メンテナンスと言っても大した内容はないですが、初めてのディスクブレーキ車なので、キャリパの構造をじっくり観察。

車だとドリルドローター(放熱穴の空いたディスクブレーキのローター)は高価なのですが、自転車だとこのクラスのは比較的安価なようですね。

マクロレンズだからマクロ撮影ばかりするでもなく、せっかく紅葉が少し残っていたので、撮影してきました。

逆光耐性もあり、RAW現像しても割と粘りますね。感動するほど良いレンズでもないけど、マクロレンズにハズレ無し、ということでそつなく写るレンズですね。

加えて、2,000万画素世代のM4/3センサ、1世代前の1,600万画素センサより画素数以上に解像感が良くなりました。こうした撮影で細部がシャギーがかってしまっていた1,600万画素世代のGX7MK2やOLYMPUS E-P5よりも精細さが増しましたね。

更に新しい世代のGH7などに搭載される2,650万画素センサはどんな感じなんでしょうね。このセンサを搭載したGX7MK4、出ないかなぁ。出ないんだろうけど…

純正レンズフードがないとか、デザインがイマイチとかありますが、この値段で買えるレンズなので、M4/3ユーザーは1本持っておいて良いレンズだと思いますよ。

22日にパーティ、25日朝にはプレゼント、というのが2024年の我が家のクリスマスでした。

家庭内の撮影は、ミラーレスのZでの撮影がメインになった今でも一眼レフのNikon D850 + AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VRです。

Nikon Z 9も導入からちょうど3年、Fマウント一眼レフもいつまで販売するかわかりませんが、D850は発売から7年以上経過し、後継たるZ 8も登場し、そろそろ終りが見えてきているかもしれませんね。今でも写りは一級品。

※下の左の写真のみ、部屋が汚いので(笑)ぼかし加工しています

プレゼントに如何? もう一眼レフの高画素機でここまで高性能な機種は出てこないでしょう。

クロスバイクのKhodaaBloom RAIL DISC EX LIMITEDの荷台に取り付けるバスケットで悩んでいましたが…

結論として、タイトルの商品をチョイスしました。

見た目は若干カッコ悪くなりますがw、便利そうなバスケットに負けました。最悪失敗かなと思っても、キャリーカートとして使えるから良いかなと。

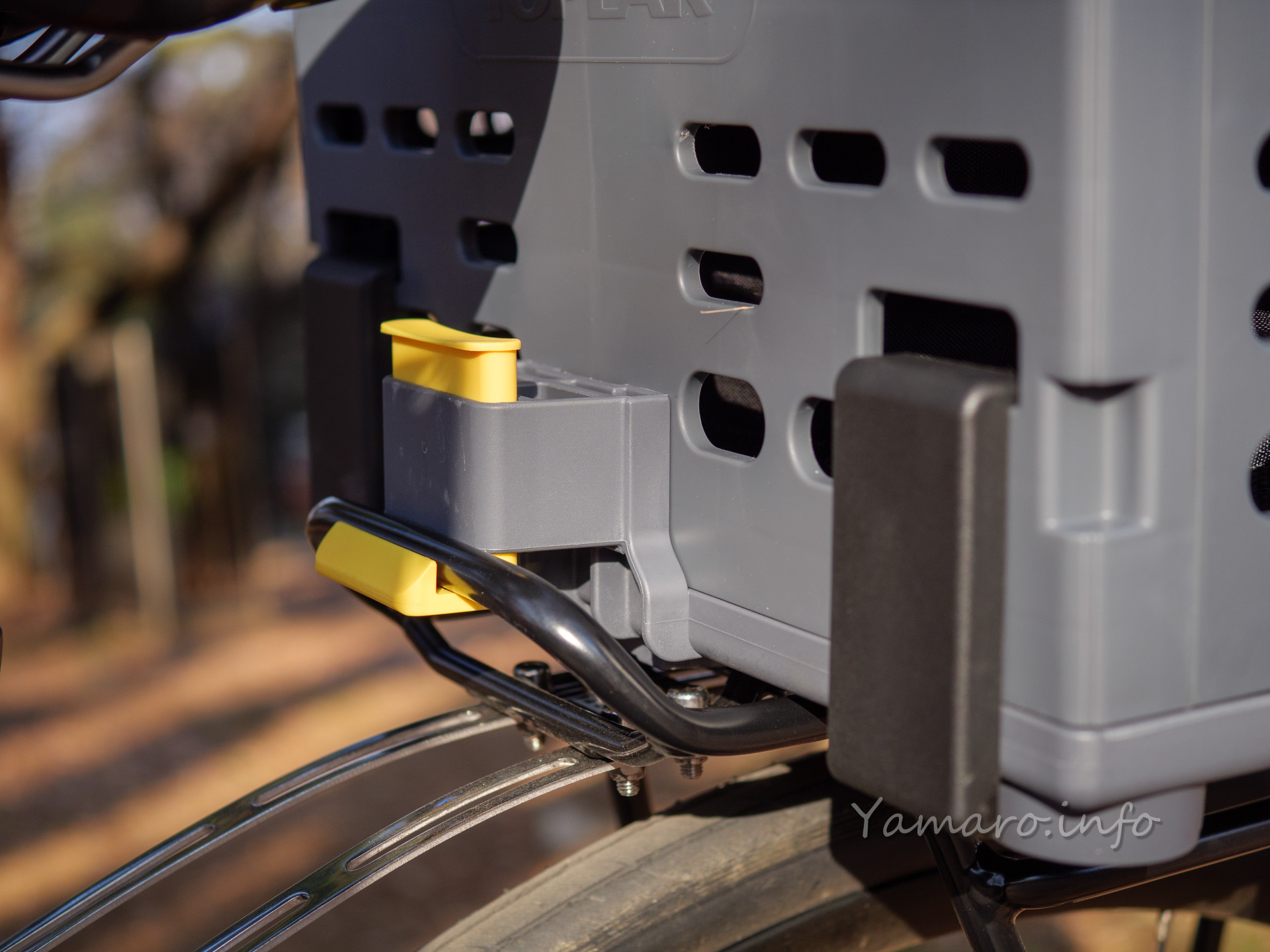

これの良いところは、TOPEAKの荷台(ラック)に採用されているMTX クイックトラック® 2.0で簡単に着脱可能なところです。

上の写真の通り、底部にはクイックトラックのレールに取り付けられるガイドがついています。

シートにぶつかりそうですが、ぎりぎり避けています。フレームとラックの組合せによってはシートが当たる可能性はありそうです。人によってはおしりが当たるかも。

また、これにさらにリュックを背負っていると、荷物やバスケット本体に当たりそうです。まあこういうバスケットからはみ出すような荷物の場合は、積み方は考えないとですね。

でも、リュックを背負っていなければ、特段問題はなさそうです。

なんとなく、このキャリーカートになるバスケット、取り付けたらUberの配達みたいな自転車になっちゃうかなと思ったらそうでもないですね。思ったより見た目も悪くなかったです。

実際この状態で走ってみると、ガタツキはそれなりにありますね。ラック自体はレール部分も含め金属ですが、バスケットのガイドがプラスチック故に、完全に遊びをなくす事はできないためか、結構ガタガタします。なので、あまりスピードを出さずに使ったほうが良いですね。望遠レンズとカメラを入ればバッグですが、長距離だと振動の影響も無視できないかも。

静止状態での耐荷重は最大9kgですが、走ると振動が入るので、せいぜい5kg以内に収めたほうが良さそうな感じではあります。

それでもこれがあると簡単に取り外しできて、機動性はかなり向上しそうです。

キャリーカートにもなるこの商品、取っ手部分の剛性はやや頼りない印象もあるけど、箱自体は折りたたみ部分の剛性を上げる補強ガイドも付属していて、しっかりしています。

ちょっとしたキャンプ用品を載せるにもぴったりだと思います。

荷物がない場合は畳んだ状態でラックに取り付けも可能です。ただし、この場合もシートやシートポストに取っ手が当たる場合があるので、車両によっては注意が必要です。

家の車両は問題なし。これは買い物に便利そうです。

息子のサッカーの試合なんかだと、自転車で行く、あるいは車移動でも駐車場が遠くてサッカー場まで自転車移動することもあるので、そういった場合に活躍しそうです。

ただ、飛行機撮影で更に望遠レンズのリュックを背負った場合は、多分バスケットや荷物にリュックが当たってしまうため、そういう撮影での荷物の搭載の仕方は、別途考えたいと思います。市販のカゴを取り付けられるクイックトラックの単体アダプタもあるので、そういったものを応用してみたいと思います。

長年XperiaユーザーだったYamaroが、思うところあってASUS Zenfone 11 Ultraに乗り換えて早5か月。

docomoショップで投げ売りだったXperia 1 IIを買って1年半で、バッテリの持ちがあまりに悪く嫌気がさしていたため、Zenfone 11 Ultraは発売時点で最新SoCの

Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 3でありながら、同スペックのXperia 1 VIより6万円近く安価ということで、発売と同時に購入しました。

これまで歴代Xperia、どれもバッテリは新品時に概ね1日持てばいいかなといった感じで、1日外出して、例えば1時間程度SNSやネット閲覧を行うと、それだけで20%近くバッテリを消費していました。

Xperia 1 IIはバッテリ容量4,000mAhに対し、Zenfone 11 Ultraは5,500mAhと容量自体も増えていますが、それ以上にZenfoneのほうが電力消費量が少ない印象です。

Xperia 1シリーズは、Vまでは4K有機ELディスプレイを搭載してきましたが、これが電力消費量の増大につながっていたとされ、最新のXperia 1 VIでは一般的なのフルHD+有機ELディスプレイに変更されました。

このためバッテリの持ちはよくなっているようです。

実際のところ、スマホサイズの7インチに満たないディスプレイで、4Kの解像度による恩恵があるかというと、ほぼないといってよく、正直なところ見分けはほぼつかないでしょうね。

Zenfone 11の場合、自分の使い方でほぼ1日使って、充電制限をかけている残80%の状態から、夜でも50%以上をキープしています。

Xperia 1 IIだと、同じ使い方で100%充電状態から40%程度にまで低下し、場合によってはさらに低下してモバイルバッテリによる充電が必要でした。

Zenfone 11にしてから、ほとんどモバイルバッテリのお世話になったことはありません。なので普段は充電制限でMAX80%までしか充電しないよう設定していますが、それでもXperia 1 IIよりもバッテリは長持ちです。

Snapdragon® 8 Gen 3のエネルギー管理がうまいのか、ディスプレイの消費電力がFHD+なので少ないためか、アプリの電源管理がうまくできているからかはわかりませんが、とにかく今までよりも減りが遅いので、ここぞというときに100%まで充電しておけば、かなり使い込んでも1日余裕でバッテリが持ちます。

もちろんゲームをガンガンやる人はまた別かもですが、全くゲームをしない自分にとっては少々過剰スペックだったかも?

USB電源入力時に充電をせず、外部給電で使えるモードもあるので、これと充電量制限(100%、90%、80%から選択可能)を併用すればバッテリの寿命をかなり伸ばせると期待しています。

特にカメラの性能は可もなく不可もなく、ジンバルカメラは手ぶれ補正の能力は高いですが、じゃあこのカメラが他に機種より格段に優れているかと言うと、そういうわけでもないですね。

望遠カメラのRAW撮影時の画質がおかしい(同時に撮られるJPGは問題ない)のはいまだ直らず。

何をしても発熱してしまう、カメラで動画撮影とか処理が重いとチンチンに熱くなるXperiaより余裕があるのか、時々少し熱くなることはあっても、その頻度はXperiaより格段に低くなりました。真夏でも熱くなりすぎることはなく使えました。最もこれが本来当たり前なんですよね。Xperiaはどうしてあんなに発熱するのか…

SIMは2枚入るけど、microSDカードが入らないのはZenfone 11の弱点。ここは今でもmicroSDカードスロットを備えるXperiaに軍配が上がります。

とは言え、内臓ストレージ512GBのモデルを選んだため(なのでメインメモリも16GB)、今のところ内蔵ストレージで間に合っています。

これまでSDカードに入れていたハイレゾ音源を入れたりすると、全体のストレージ使用容量はおおむね300GB程度でした。

256GBモデルと足りなかったことになりますね。今はデータや音楽はクライドが当たり前ですが、内蔵ストレージは多いに越したことがないので、512GBモデルを選ぶのが正解ですね。

Zenfone 11の欠点です。最近はSIMカード2枚挿しには多くのスマホが対応し、Zenfone 11も対応します。が、物理SIMを必要としないeSIMには非対応です。

eSIM対応なら、別回線を使いたい場合も、例えば申込したその日のうちに使えるようになりますが、物理SIMはSIMカードが送られてこなければ使用できません。

普段使いの回線なら兎も角、普段使いの回線とは別回線を急遽使いたい場合に、すぐに使えないことになります。

YamaroはIIJmioのDプラン(docomo回線)を使っていますが、職場周辺で昼夜問わず、非常に速度が低下することがあり、これは単にMVNOだからというのも無きにしも非ずですが、純粋なdocomo回線でも遅いことがあるようなので、根本的にdocomoの回線品質に問題があると思っています。

じゃあau回線のAプランも申し込んで、回線使い分けしようかと思いついたときに、eSIMだとすぐできるんですけどね。

最近はMVNOのような帯域制限がないネイティブau回線のpovo2.0の評判が良いようなので、これを試したいのもあるのですが、データ専用プランがeSIMのみなんですよね。

海外向けにはWiFi7(IEEE802.11be)に対応しているものの、日本向けには現時点ではWiFi6E(IEEE802.11ax)までとなっています。最も6GHz帯に対応するので、日本国内で認証が取れればWiFi7に対応する可能性はありそうです。もっとも、WiFi7はまだ対応ルータがあまり普及していないため、スペック的にWiFi6Eでも十分です。

うちはさらに古いWiFi6までのルータですが、実用上不満はないですね。

年式的にそろそろWiFi7対応ルータに代替えの時期でもあるので、来年には対応すれば良いな~と思っています。

外装デザインが普通で質感がもう一歩、といったところとeSIM非対応、USB端子からHDMI出力できない、Xperiaの用にAmazon Prime MusicのハイレゾをBluetoothのLDACでハイサンプリングのまま飛ばせない(これは逆にXperiaができるのが特殊なのですが)以外は概ね満足ですね。カバー類などのアクセサリが、どうしてもキャリア向け機種も販売しているスマホよりは少なめなのが残念ですが、値段もそこそこでハイスペックスマホが欲しいなら、選択肢に入れて良いスマホと思います。

昔CDでジャケ買いなんてのがありましたが、お酒にも当てはまります。完全にラベル買いですね(笑

「遊穂」ブランドのお酒だけにUFOなんですね(笑)

生酛造りのお酒なので、酵母無添加、蔵付きの天然酵母なので、未確認浮遊酵母仕込ということなんですね。

ラベルの宇宙人には「サンダー君」と言う名前があります。

個人的に生酛造りのお酒が大好きなので、ぜひ飲んでみたいと思いました。「遊穂」ブランドのお酒も自分で買うのは初めてですね。

2023酒造年度とあるように、元々このお酒は秋限定とのこと。お店でも多分最後の1本でした。

酒米は五百万石を29%、その他71%、これを精米歩合60%で醸しています。日本酒度は+5.5で甘口です。生酒なので冷蔵保管、推奨温度もやや冷えているくらいとのこと。

さて初めてのお酒、どんな感じかな?

冷やした状態でいただきます。上立香は爽やかな吟醸香にプラスしてヨーグルトのような酸味感も。

口に含むと…先に日本酒らしい辛さのアタックが来たあとに旨味、その後ふわっと押し寄せる酸味と甘味。これは面白いアプローチだ。生酛造りのお酒は、最初に力強い酸味を感じさせるお酒が多いのですが、アタックが先に来るんです、でも決して強めのアタックではなく、また雑味や苦みもさほど多くはないです。

少し温度が上がるとアタックよりもまず旨味がぐっと出てきますね。爽やかな酸味と甘味も決して強めではなく、「生酛造り=力強い味わい」と言う感覚で飲むと、案外スッキリ飲みやすいお酒なんですね。

甘みのバランスが良く、日本酒度+5.5という甘口のスペックよりは、実際の味わいはずっと中庸に感じます。

ラベルの遊びとは裏腹に、なかなかの実力のお酒ですね。遊穂ブランドのお酒、関東ではあまり見かけないですが、意識して探してみないと。

まだ通販で買えるみたいです。今シーズン最後かな?

今から10年前、ですが何だか感覚的には20年位前に感じてしまう2014年の入間航空祭の写真を再現像してみました。

現像ソフトも進化していますからね。

この時は混んでいる基地内を避けて入曽多目的広場で撮影。

現在航空祭当日は閉鎖されているこの場所は、当時は開放されていて、ここで観覧する人たちも多かったですね。

今はもう見られないチェッカーのYS-11FCや、C-1輸送機の編隊、ほんの10年前なんですよね。

そんなC-1輸送機も、2024年の入間航空祭がラストとなり、031号機は航空祭でラストフライトを行い退役、残ったFTBの001号機、通常輸送機型最古の002号機(もう1年以上飛んでいないらしい)、EC-1の021号機、そして030号機も、2024年度中には退役の見込みです。

なのでまたどこかで入間基地で撮影はしたいですね。

この時代は、電子戦訓練機EC-1なんて絶対に航空祭には出てこなかったですからね。それを考えると、最後だからとは言え2024年にあんなにEC-1を近くで見られたのは感慨深いものがあります。

この時の撮影機材はまだ導入して間もないNikon D810、広角用としてサブにNikon 1 V1でした。

Lightroomで開いてみると、今でも画質は遜色ないD810と比較して、Nikon 1 V1は昔のデジカメだなぁという発色です。言うなれば昔のNikonデジカメの発色そのもので、2007年発売のD300の発色に近い感覚なんですよねV1は。

V1の発売は2011年で、まだ当時は3年程度でしたが、当時最新のD810と比べると、発色が結構違いますね。センササイズだけではなく、画像処理そのものの古さを感じさせます。

センササイズ差を感じさせるのはダイナミックレンジ(Dレンジ)で、空なんかを絡めて撮ると、D810はDレンジが広く、かなり粘るのですが、V1はDレンジが狭いので、雲の明るい部分は破綻が早いですね。

入間基地所属機の飛行展示はこの年は午前のみ、午後はブルーインパルスでした。

この時代はこういう構成でしたね。離陸前のスモークの洗礼も、この場所ならではでした。たった10年前なのに、この時代はちょっと遊牧的。

この場所はR/W35に進入する着陸機を真正面、直上で見られます。この景色が好きという人も多いでしょう。

残ったC-1輸送機も今年度で退役だし、またローカルでも撮りに行きたいな。