2011年に購入した東芝のブルーれーレコーダーRD-X10。当時まだテレビがSONYのスーパーファインピッチトリニトロン管のハイビジョンブラウン管のVEGAKD-32HR500で、HDMI入力端子がなく(日本ではHDMI入力端子付きのブラウン管テレビは発売されなかった)、アナログコンポーネント入力またはD4端子でした。

時代がハイビジョン、HDMIの時代になり、2011年以降発売されるレコーダーではアナログハイビジョン出力が廃止されるため、最後のアナログHD出力対応だったRX-X10を駆け込みで買いました。

あれから15年、電源関連のトラブルで基板交換(当時無償交換でした)し、以降問題なく動いていました。15年間ほぼ毎日休まず内蔵HDDは動いていましたが、先日ついに電源終了時にフリーズ。強制的に電源を落とした際にHDDの目次情報がすっ飛んでしまったようで、録画データが消えてしまいHDDも認識できなくなりました。

ああついにHDDがクラッシュしたか(とその時は思った)、となりましたが、まあ15年も毎日クラッシュせず稼働したのは奇跡ですね。ほんと、PCの自作歴30年近いですが、HDDってクラッシュするときはするし、しない時は全然しない、当たり外れありますね。

さてXシリーズ最後の機種となったRD-X10、HDDは特段制限なく交換可能です。同じ東芝でもテレビのREGZA ZG2ユーザーな私、こちらはタイムシフト用HDDっての交換が一筋縄では行かなくなっています。その話はおいておいて、RX-X10のHDD、基本的に2TBのHDDであれば概ねどのHDDでも認識できるようです。

この時代は2TBまでで、それ以上大きな容量のHDDはその容量を認識できない、2TBの壁があります。幸い2TBのHDDを持っているので、それに交換します。

15年も使っていてまだ保護フィルム貼ってたわww

15年も使っていてまだ保護フィルム貼ってたわww

貧乏性な私、まだ購入時のフィルム貼ったままww。だからって今回も剥がしませんが。では天板を開けます。

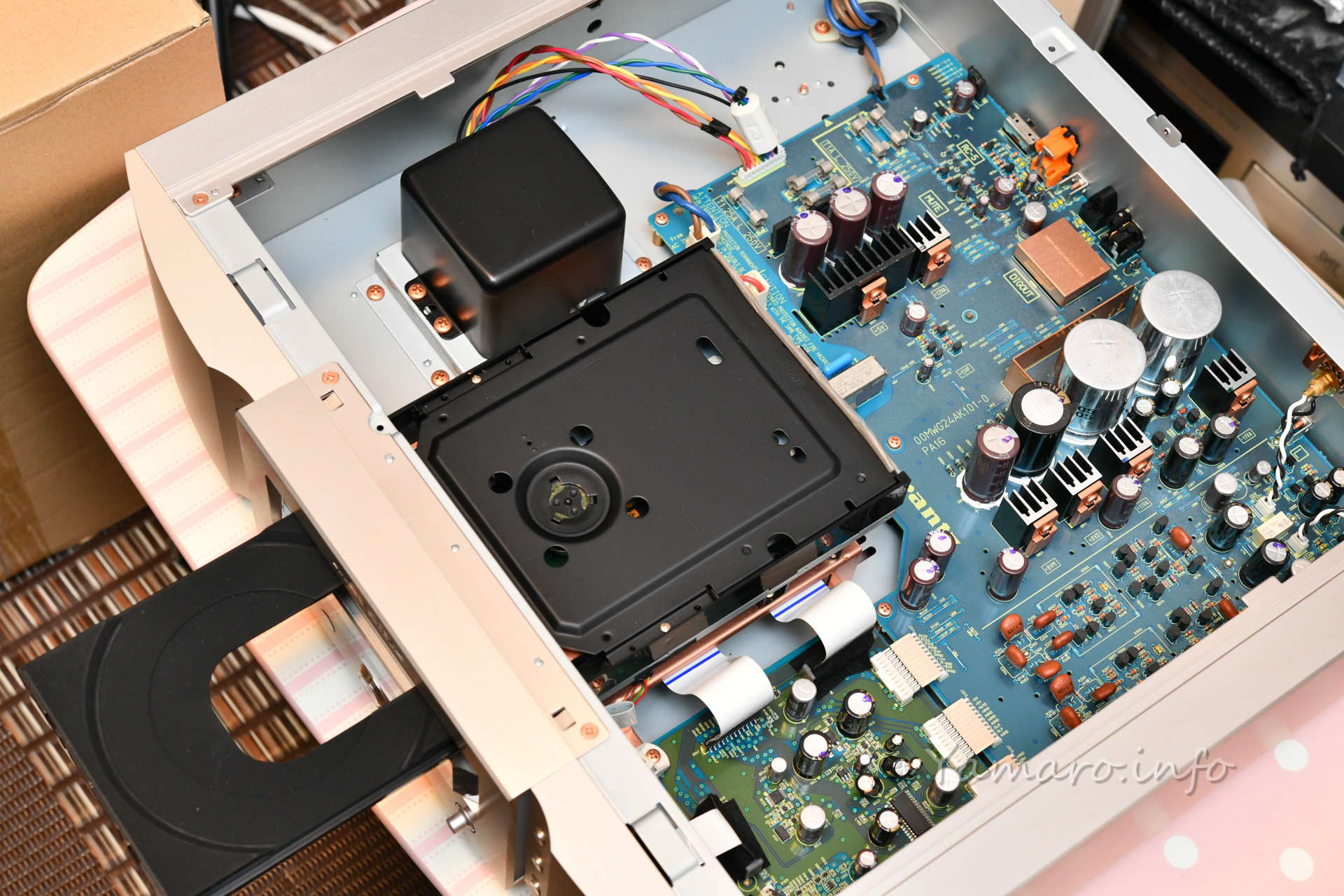

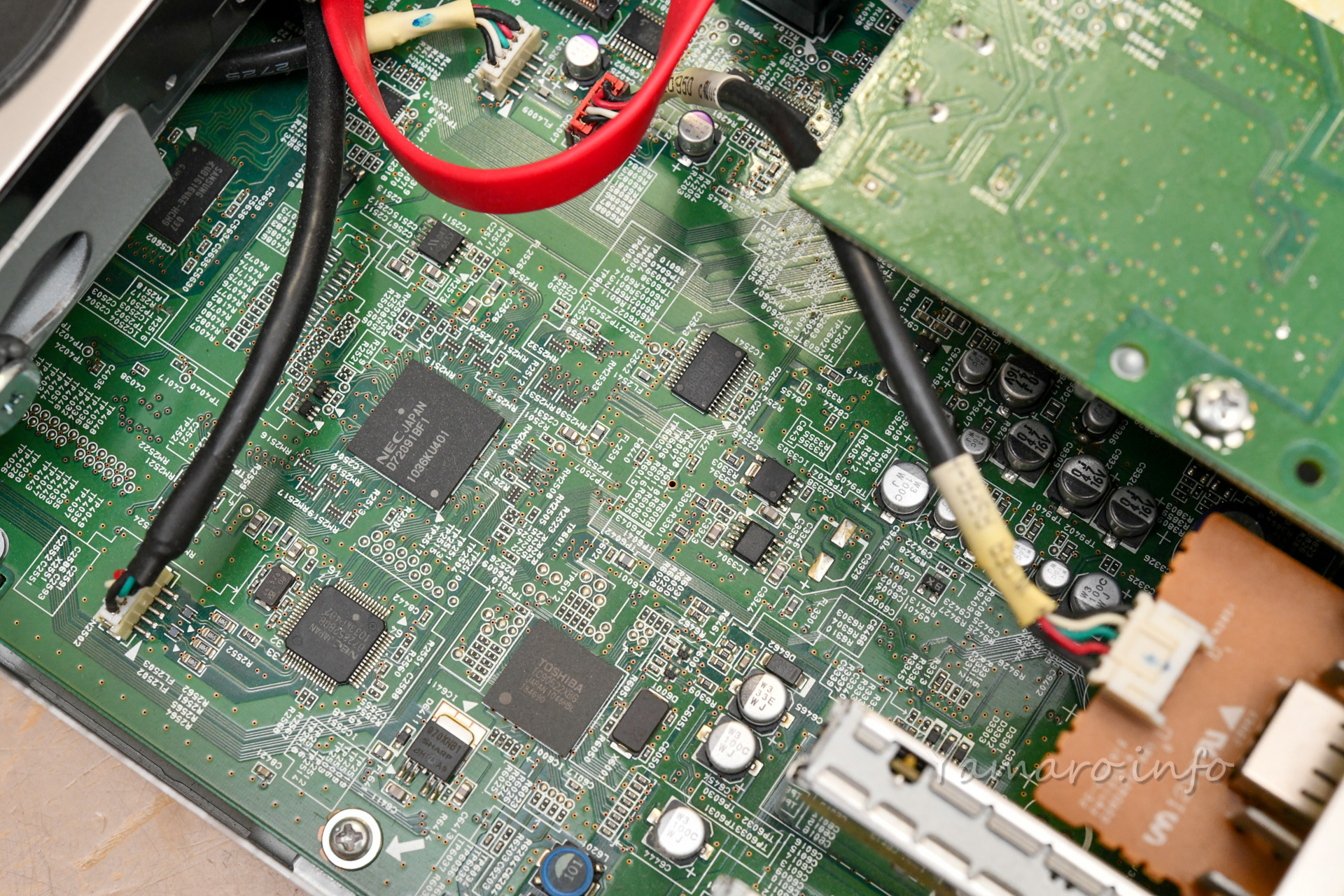

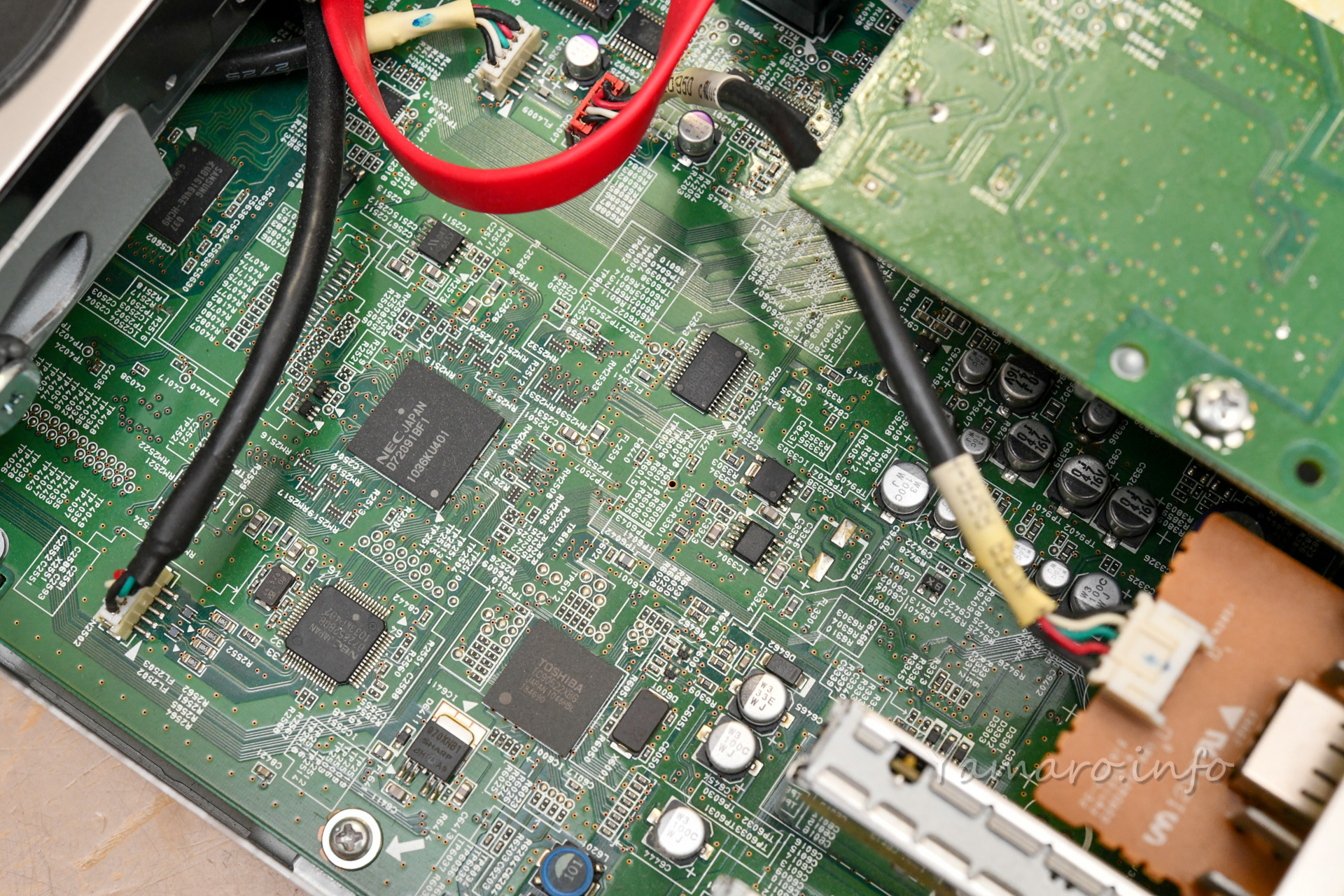

中身はPCそのもの

中身はPCそのもの

最後のXシリーズ、端子が多いぞ!

最後のXシリーズ、端子が多いぞ!

HDDはSATAです

HDDはSATAです

NECのICが多いですね

NECのICが多いですね

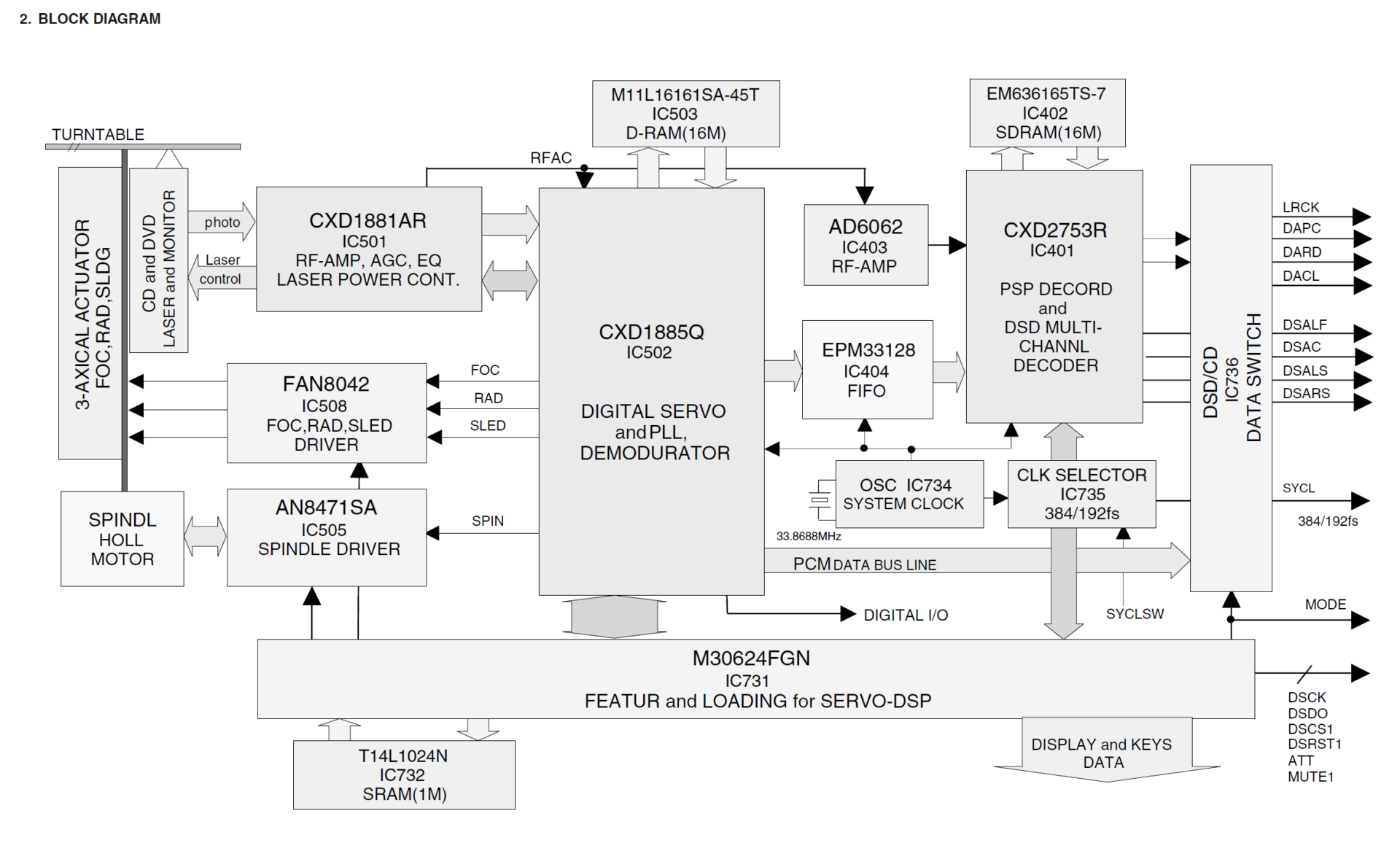

どや! この時代にしては割と中身が詰まっていますね。そして最後のRD-Xシリーズだけに、アナログ出力も多く、金メッキ端子です。なんと音声のアナログ7.1ch出力を備えています! もうHDMIも普及しだした時代でしたが、あえてアナログ接続にこだわるのがXシリーズでした。

「全コンテンツを32bit/192kHzもしくは32bit/176.4kHzにアップサンプリング処理し、ESSの高性能DAC ES9016 SABRE32に入力する。7.1chアナログ音声出力」なんて、マニアック過ぎますよね。ただHDMI出力を使う限りその恩恵は受けないのですがw

映像はアナログのD端子にS端子と、今は消滅してしまった端子類も。HDMIも2出力あり、1つは音声専用としても出力を切り替えられます。テレビとAVアンプ、独立して繋げられるのがいいんですよね。

LANでネットワークによるDLNA配信も可能です。

せっかく開けたので、中も清掃しましたが、冷却ファンの埃を飛ばしたくらいで、案外中はそれほど埃は入っていません。テレビよりは発熱も少なく、ファンもめったに回らないからでしょうね。

東芝が最後に金をかけて作っていた時代のレコーダーなので、今も大事に使っています。

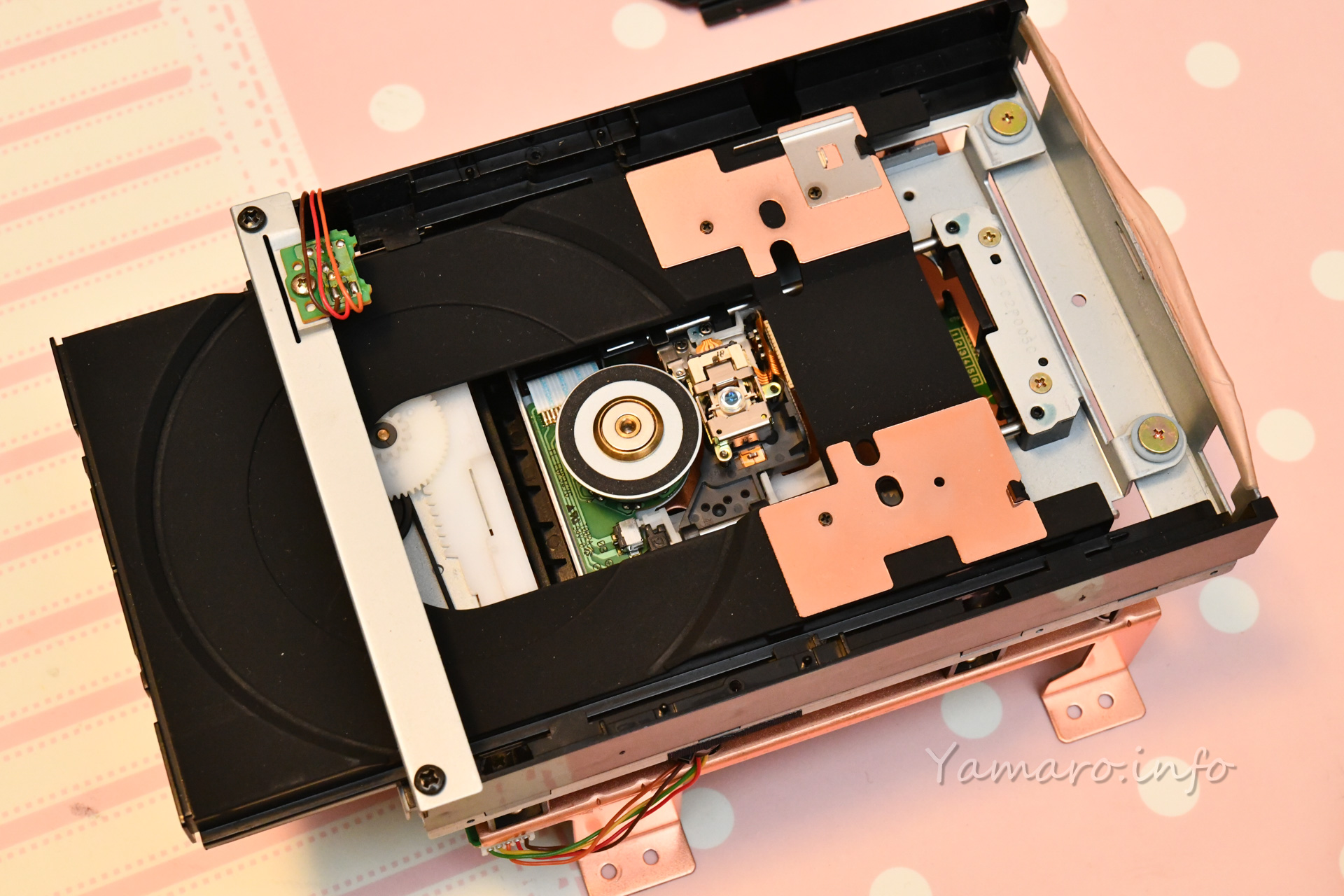

ではHDDを交換しましょう。

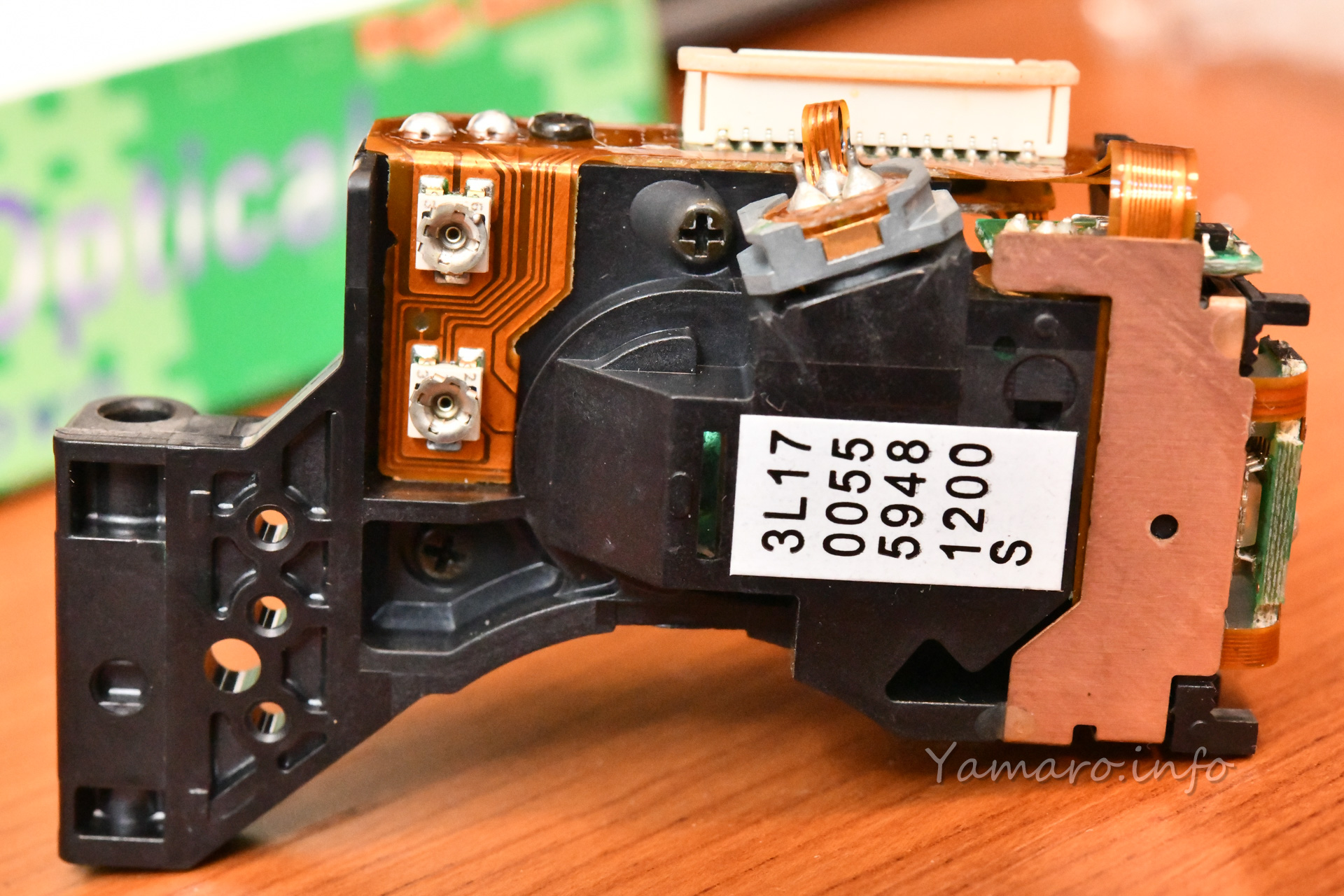

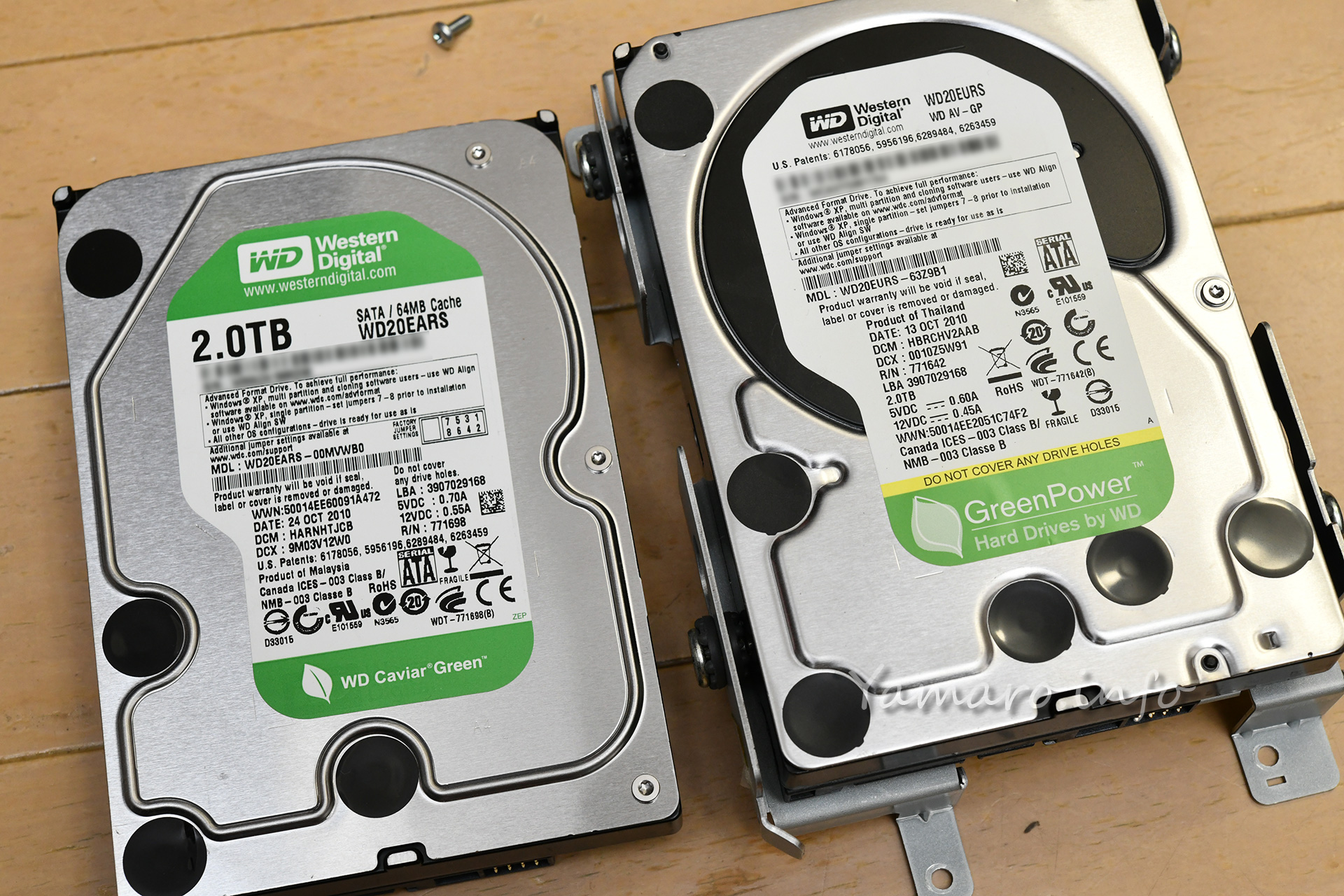

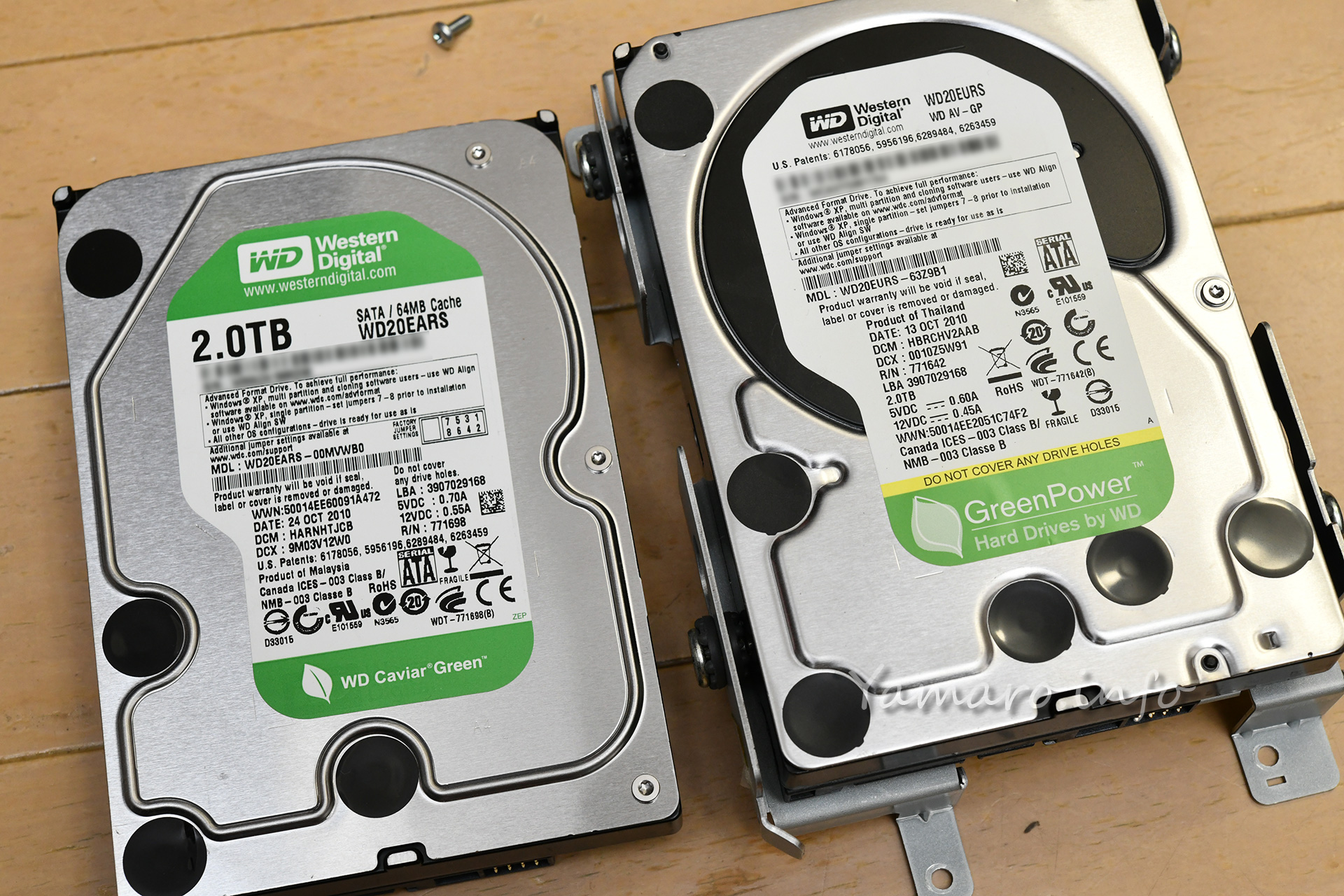

搭載されていたのはWDのGreenシリーズWD20EURS

搭載されていたのはWDのGreenシリーズWD20EURS

入れ替えるWDのWD20EARSで、なんと製造時期はほぼ同じ

入れ替えるWDのWD20EARSで、なんと製造時期はほぼ同じ

元々搭載されているのがWDのGreenシリーズのHDD、WD20EURSで、回転数は5400rpmに抑えて転送速度や発熱も控えめになっています。だからといって長寿命化と言うと、クラッシュする時はします。

入れ替えるHDDも同じWDのGreenシリーズのWD20EARSで、なんと製造時期が2010年10月と同じでした。誕生年月が一緒のHDD、運命ですねw

HDDは振動が筐体に伝わりにくいようゴムで挟まれてマウントされています。

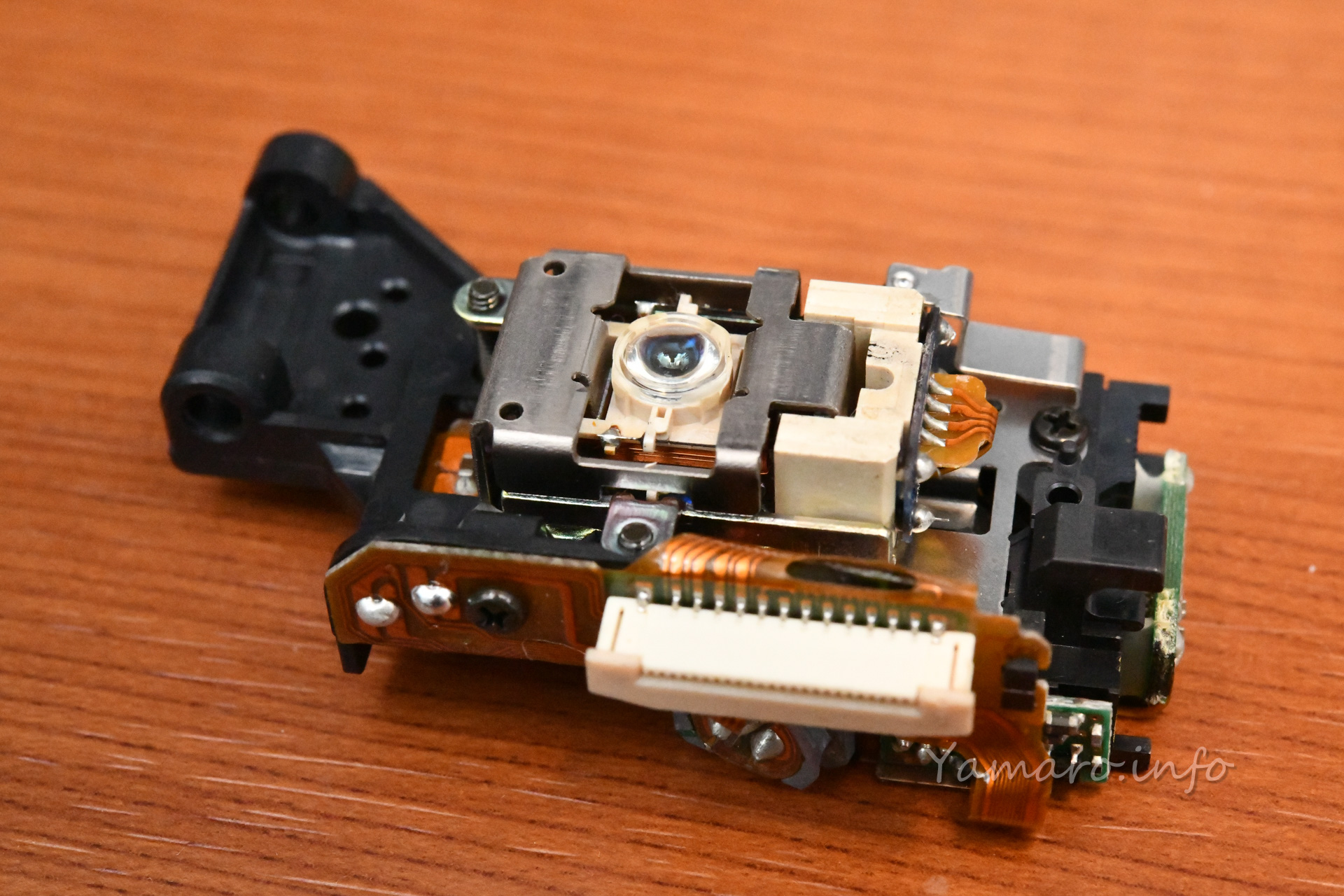

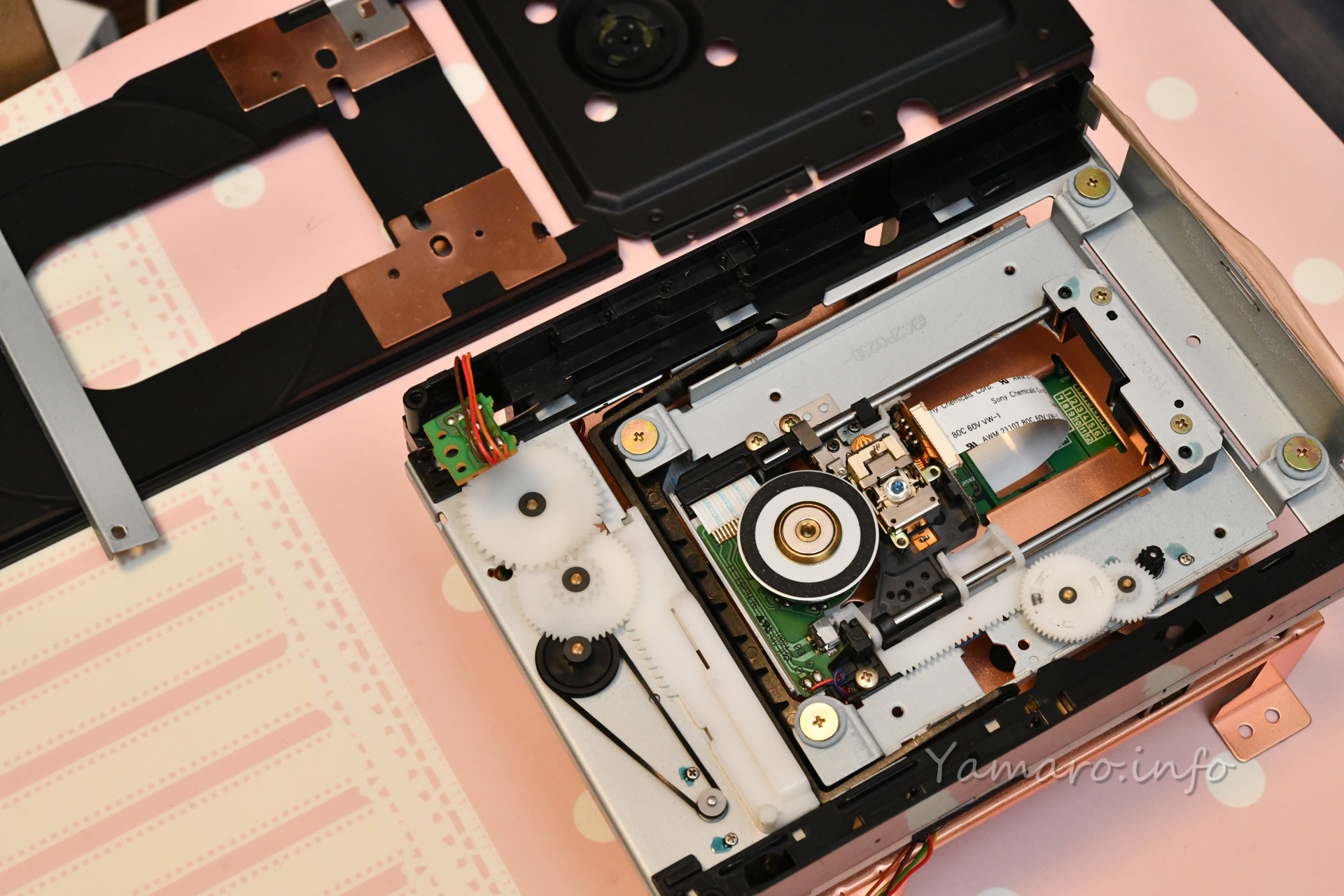

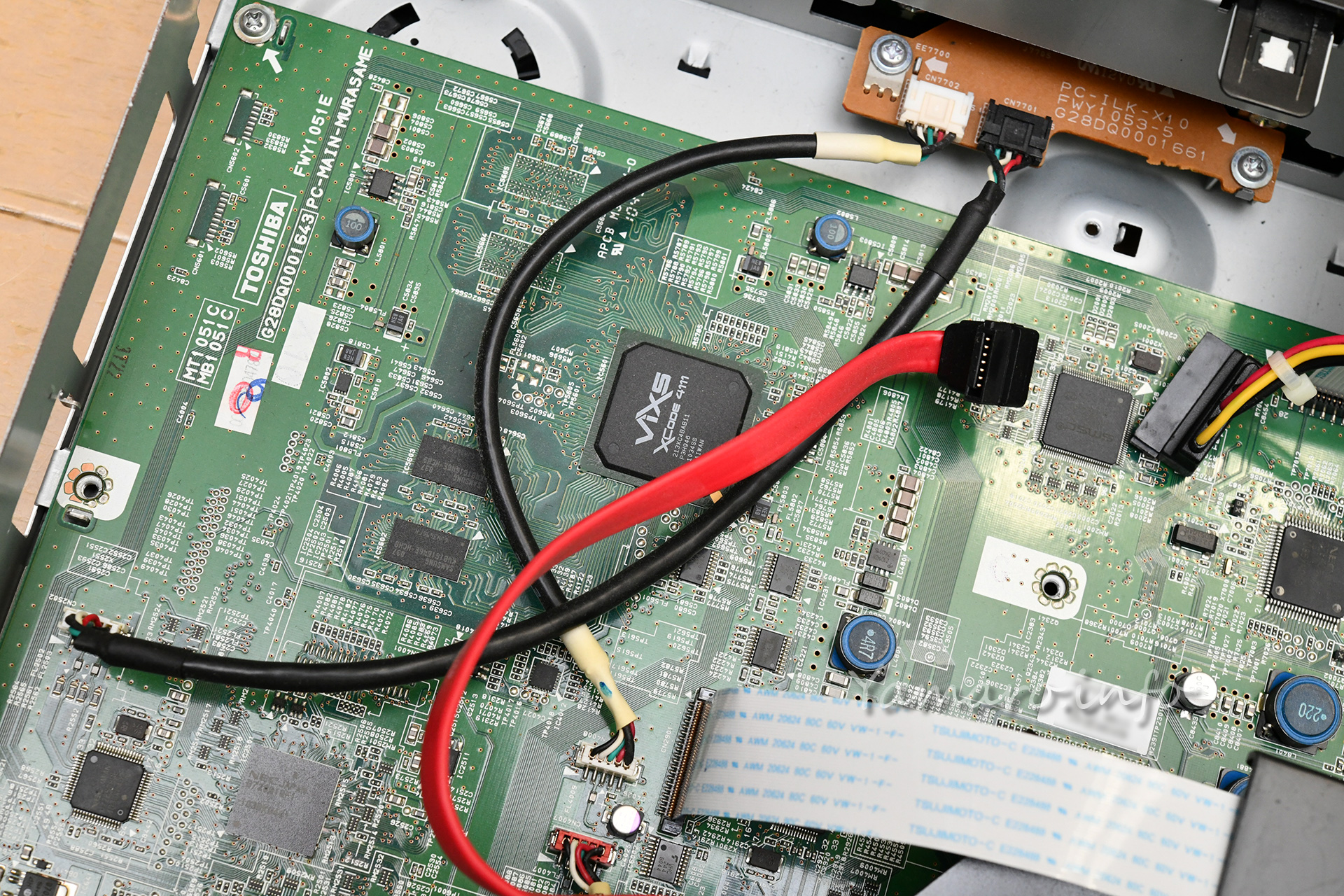

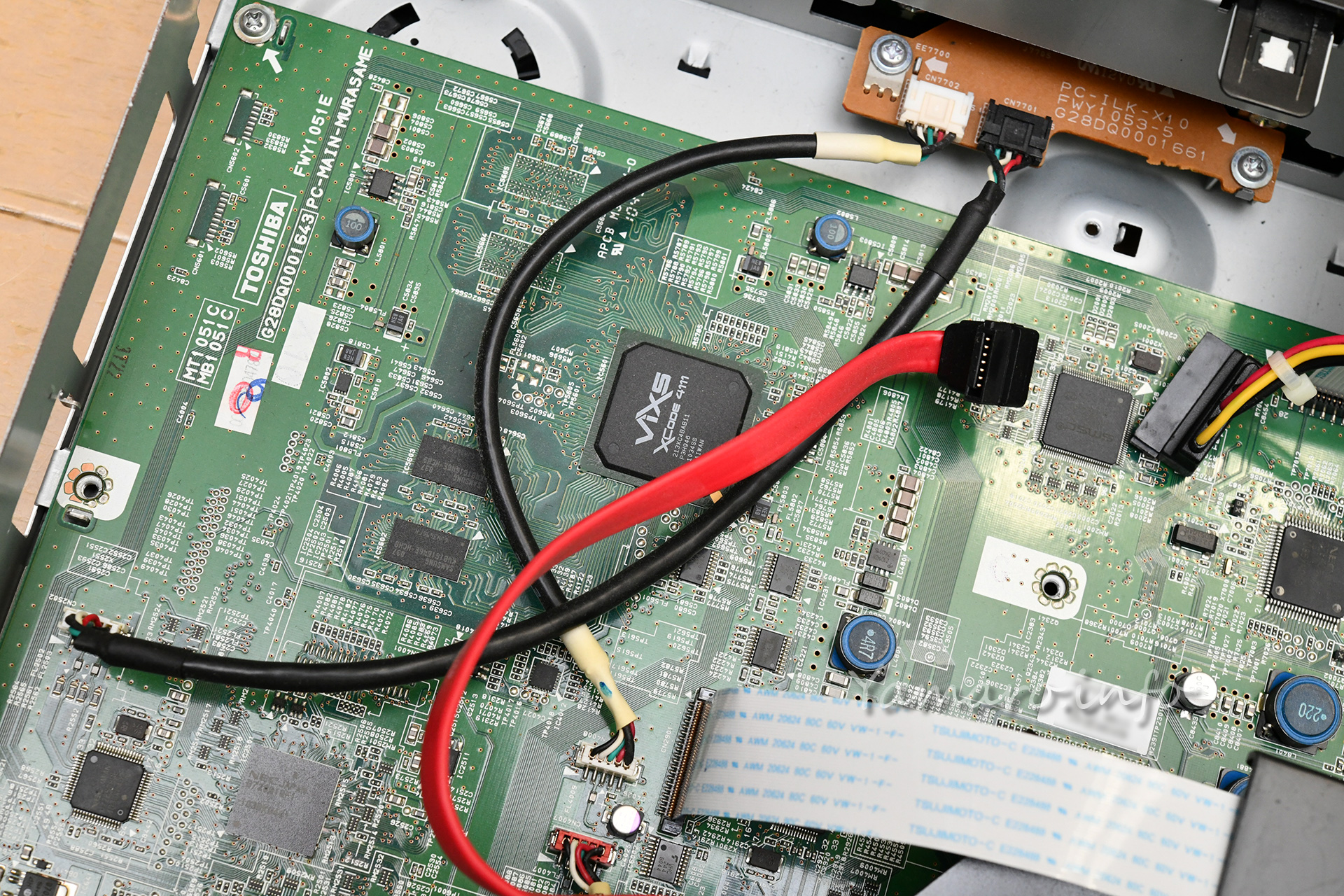

エンコードチップにViXS Xcode 4111を搭載

エンコードチップにViXS Xcode 4111を搭載

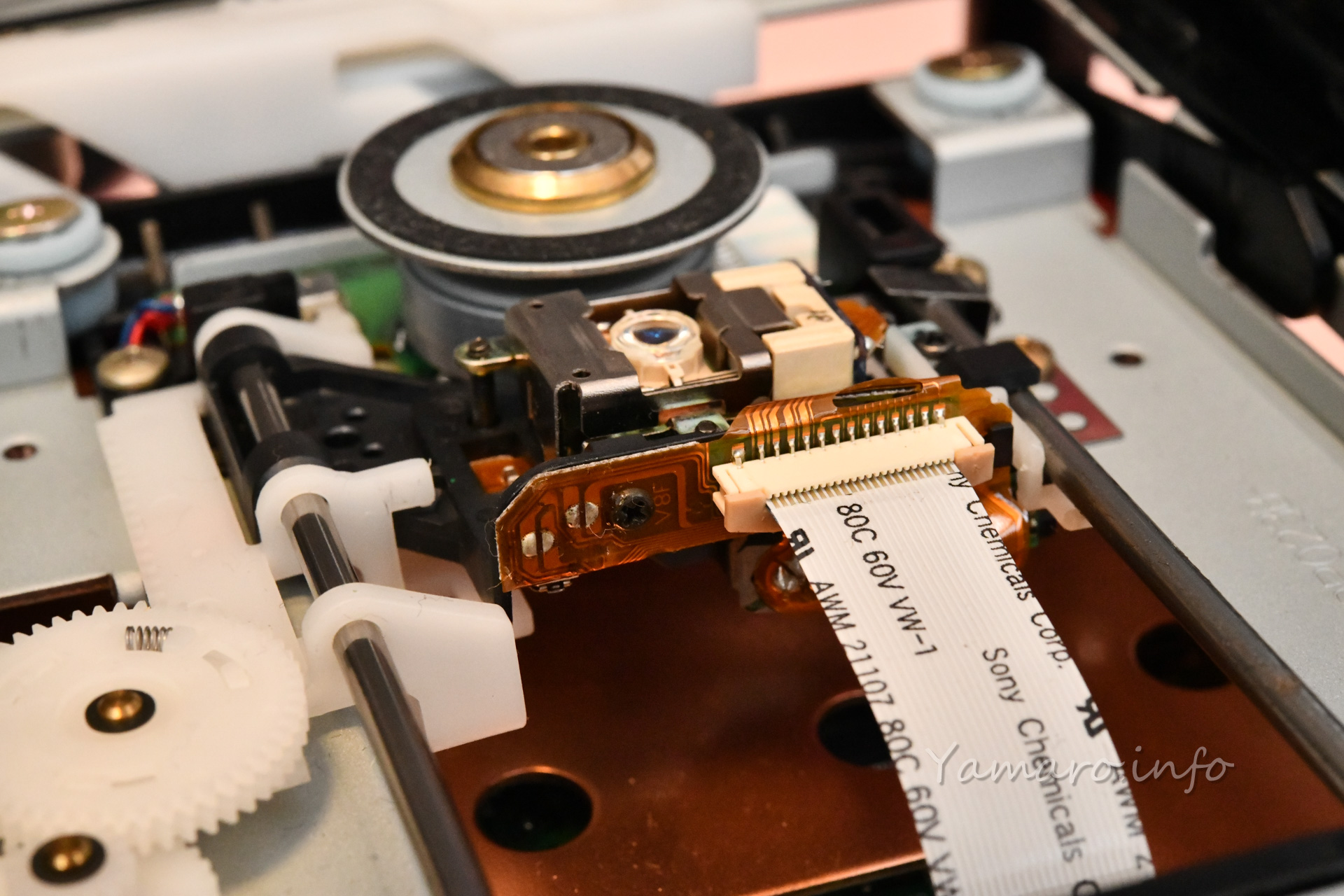

HDDの下の基板には、懐かしいチップViXS社のXcode 4111が搭載されていました。ViXSはカナダのエンコードチップなど映像処理ICを製造していた半導体メーカーで、2017年にPixelworksに買収されてブランド消滅しています。

このXcode 4111はHD画質でのMPEG-4 AVC/H.264変換が可能なエンコード/トランスコードチップとのことで、DLNA配信のための映像変換も行っている、この時代のレコーダーの根幹を担うチップでした。2番組同時録画、AVCHD変換と言った昨日もこのチップの処理によるものですね。

他にもALTERAのFPGAが入っていて、これはプログラマブルな半導体、ファームウェア更新もこのチップのプログラムのロジック書き換えで成り立っている…はずです。他の基板を使っているかもしれませんが。

2010年発売の製品らしい、あの時代の最高峰が詰まった機種ですね。そんなREGZAブルーレイレコーダーも、2026年1月、ついに販売終了することがアナウンスされました。今やテレビも配信の時代で録画し保存するという行為そのものが廃れつつありますが、個人でデータを記録し楽しむ文化が消滅してしまいそうで悲しいですね。

新しいHDDを取り付けたら初期化しましょう

交換は非常に簡単です。HDDを交換し電源を入れると、HDDが認識されませんでしたと表示されますが、設定からHDDの初期化を行いましょう。

初期化は1分ほどで完了、これで使えるようになります。

ただ、HDD交換でフォルダや予約データが全てリセットされるため、これの設定し直しが必要です。

これで後10年は使えるかな? ビデオデッキの時代なら、とっくにヘッドもメカも消耗していたでしょうね。

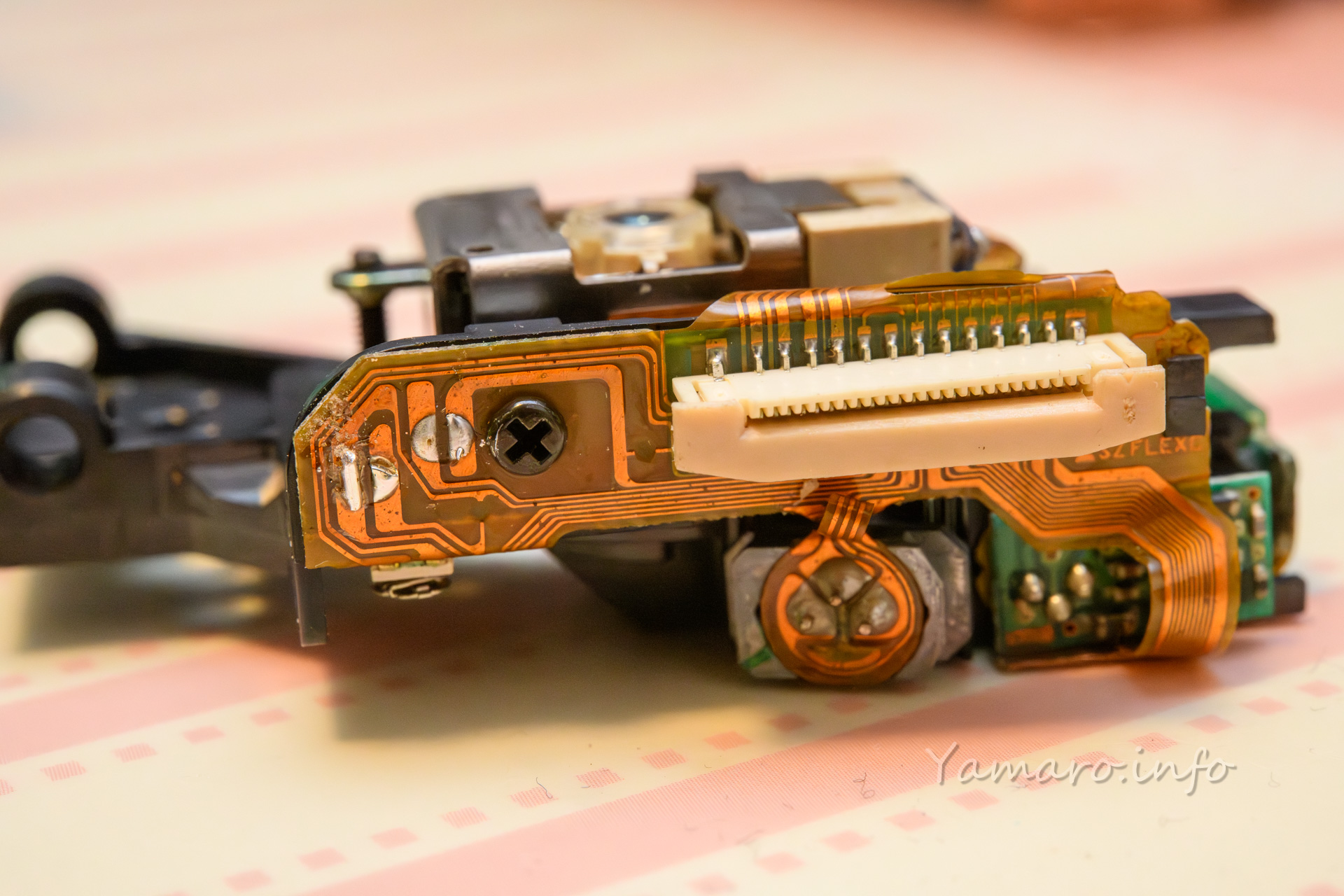

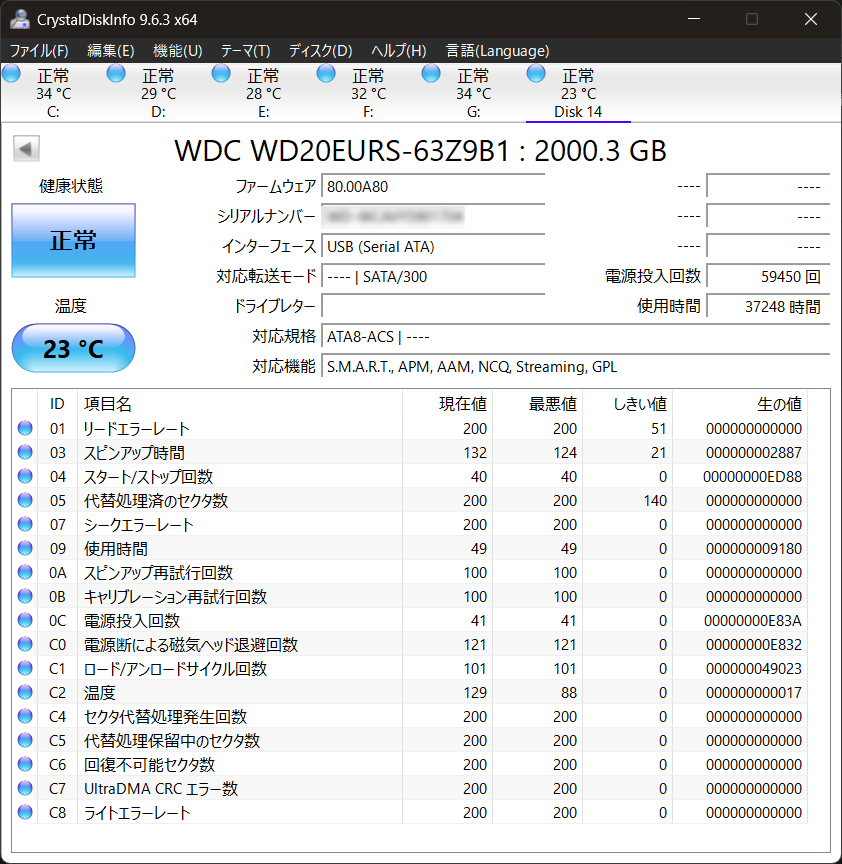

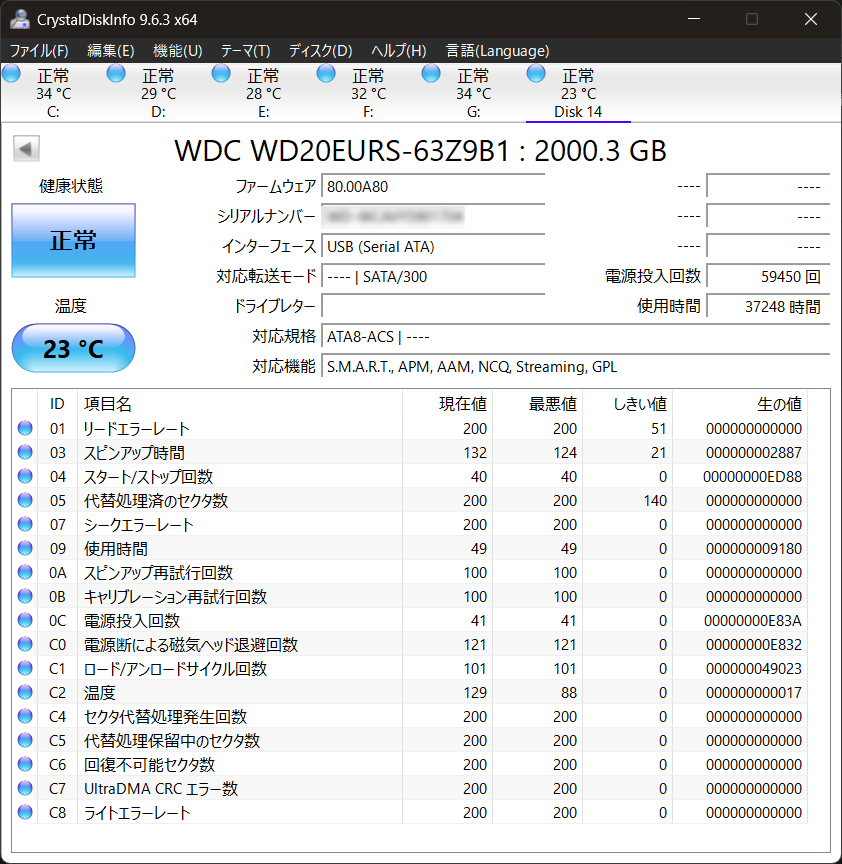

追記です。外したHDD(WD20EURS)をCrystalDiskInfoで読んでみると…

クラッシュしていなかったWD20EURS 使用時間37248時間

クラッシュしていなかったWD20EURS 使用時間37248時間

なんとクラッシュしていなかったです。多分何らかの影響で目次情報が飛んだだけだったんだろうな。ということで、これは予備として保管します。