色々忙しくて、ブログ更新が1日開いてしまいました。

我が家の嫁車エスティマに搭載しているカロッツェリアのサイバーナビAVIC-ZH09CSも使用開始から10年近く経過して、旧式機ではあるけど、まだマップ更新してくれています。

カーナビには二種類ある。サイバーナビか、それ以外か。

カーナビには二種類ある。サイバーナビか、それ以外か。笑っちゃうキャッチコピーw

当時の最新鋭の機能を搭載しているナビですが、Bluetooth経由のガラケー、もしくはNTT DocomoのFOMA回線(3G)を使用した、USB接続の専用の通信モジュールND-DC1を使用して、渋滞情報や各種データの通信ができます。

しかし、購入から3年間は無料で使えますが、以降は有償でSIMを購入しなければなりません。更新用のSIMカード(UIMカード UIM-1)は2年間使えて1万2千円、月500円なので、バカ高いのではないのですが、大した通信もしないのになーと思って、去年1月、スマホアプリのCobaltBlue3を使って、Bluetoothによる疑似DUN(ダイヤルアップネットワーク)でのスマートループ通信を出来るようにしました。(当時の記事参照)

ただし、この方法では、通信を使ったマップの差分更新ができない(SDカードで更新できるので、なければないで問題はあまりない)のと、通信速度が不安定で、時々データが取得できないとか、天気情報の接続に失敗もしくはいつまでもデータ取得できない、といった不具合もあります。スマートループだけなら、割と安定しているのですが。

そんなこんなで1年使ってみて、そういえば最近モバイルルータを使っていないことに気づきました。

モバイルルータ用に通信専用SIMが、現状使わずにいました。ああ、これを使えば、前使っていた通信モジュールND-DC1が使えるのではないかと。

そこで調べてみると、割と簡単に使えることがわかりました。ということで、設定してみます。

UIMカード(SIMカード)を交換する

2019年末でUIMカードの使用期限が切れて使っていなかったND-DC1。そして、やはりCOVID-19などでお出かけが減ってしまって使わなくなったモバイルルータ用のSIMカード。micor SIMを標準SIMに変換するアダプタを付けています。

IIJmioのデータSIMとカロッツェリアのND-DC1

IIJmioのデータSIMとカロッツェリアのND-DC1ND-DC1は標準SIMが入っています。なお、ND-DC2はmicro SIMなので注意が必要です。

また、ND-DC1もDC2も、通信はNTT DocomoのFOMA回線(3G)で、2026年3月末をもってFOMA回線は終了するため、それまでの使用となります。もっともあと5年は使えるので、その頃にはナビも更新できなくなっているでしょうし、Bluetooth経由なら4G回線を使えるので問題ないかなと。

まずはUIMカード(SIMカード)を交換します。交換は、カードを差し替えるだけで簡単です。

元々付いていたUIMカードからIIJmioのSIMカードに交換

Linux PCまたはMacでminicomをインストールする

さてND-DC1のSIMカードを入れ替えるだけでは、通信プロバイダが違うため通信できません。このため、minicomというソフトを使って、内部の設定を変更します。

うちには、古いPCをオーディオ用にLinuxを入れています。Ubuntu Studioという、Ubuntuの派生バージョンですが、Linuxには違いないですから、コマンドはもちろん標準のUbuntuと同じです。

またWindowsアプリで、無料でUbuntuをインストールできるので、それを使っても良いでしょう。

Macなら、minicomをそのままインストール出来るようです。

ここではUbuntu Studioを使用します。

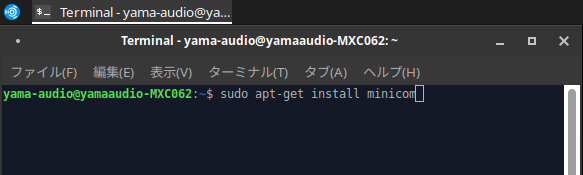

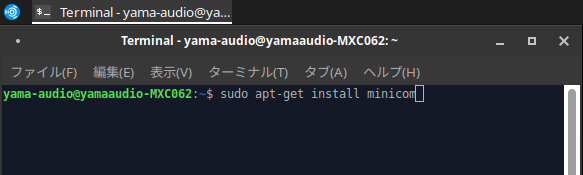

端末(Terminal)を起動したら、

sudo apt-get install minicom

を入力します。

sudo apt-get install minicom

sudo apt-get install minicom

これで、Ubuntuにminicomがインストールされます。

minicomからND-DC1(L-05C)にアクセスする

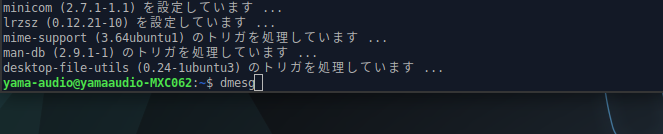

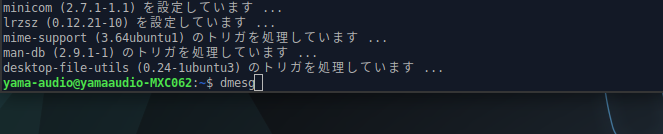

次に、デバイスの情報を見るためのコマンドを入力します。

dmesg

dmesg

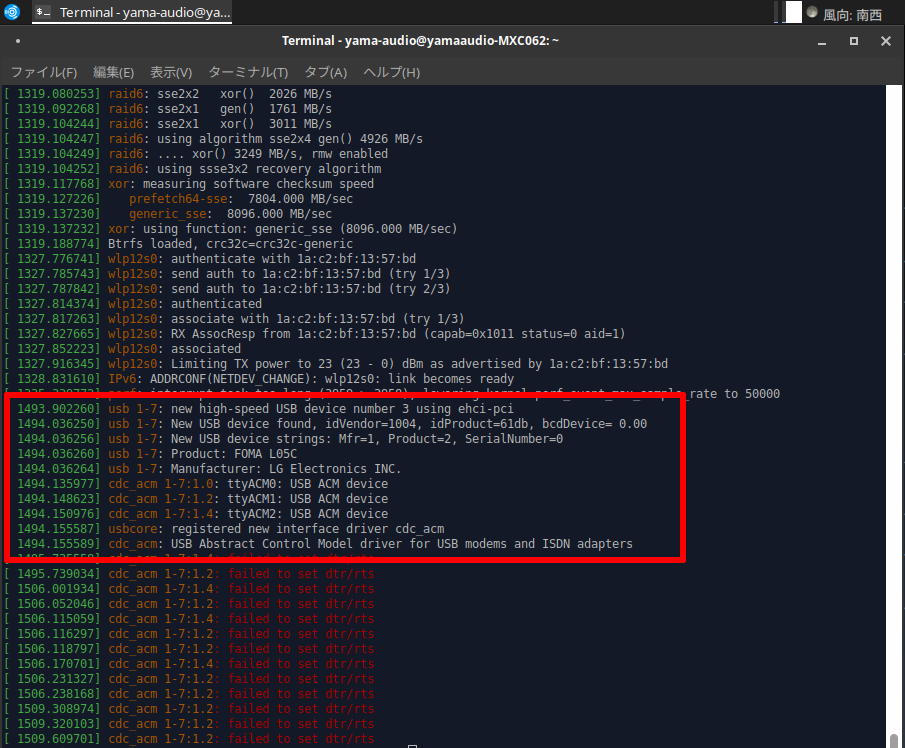

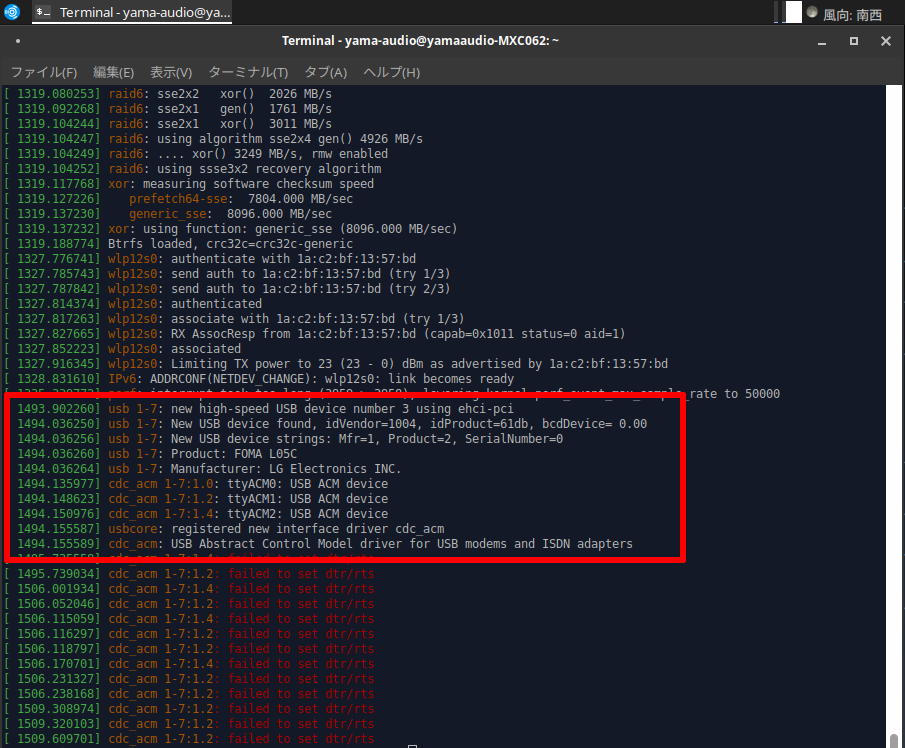

dmesg入力すると、長文のメッセージが帰ってきます。このメッセージの一番下あたりに、”usb *-* new high-speed USB device…と書いてある行が出てくるはずです。

FOMA L05CやUSB ACM deviceと書かれている行に注目

FOMA L05CやUSB ACM deviceと書かれている行に注目赤で囲った部分を見ていくと、Product : FOMA L05Cと書かれていて、ND-DC1のdocomo側の型式であるL05Cが認識されているのがわかります。

その下に、ttyACM0~2という3行がありますが、ここでは一番最初のttyACM0にminicomを使ってアクセスします。

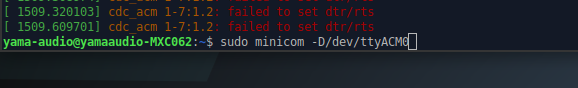

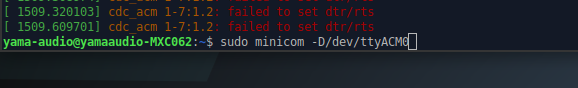

sudo minicom -D/dev/ttyACM0

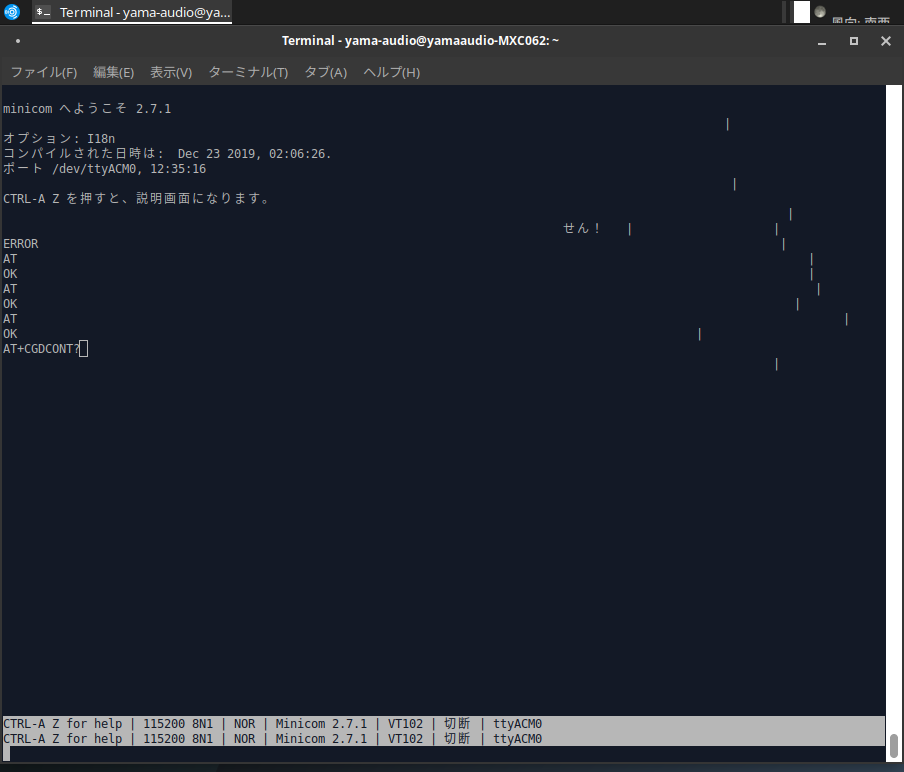

sudo minicom -D/dev/ttyACM0 で設定にアクセスする

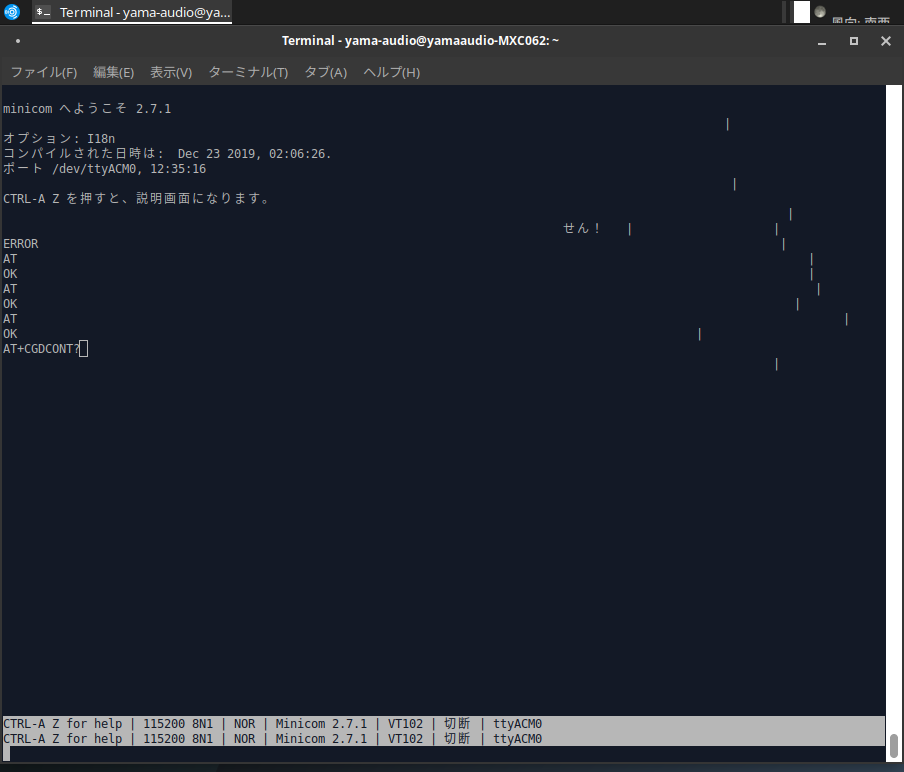

sudo minicom -D/dev/ttyACM0 で設定にアクセスするすると、minicomが起動します。

私の環境では、ここでERRORが出てしまいましたが、一度ND-DC1をPCから抜いて、挿し直したところ、認識しました。

ERRORが出た場合は挿し直してみて、AT OKが表示されれば認識されています

ERRORが出た場合は挿し直してみて、AT OKが表示されれば認識されています認識されると、”AT” “OK”と表示されます。続けて以下のコマンドを入力します。

AT+CGDCONT=?

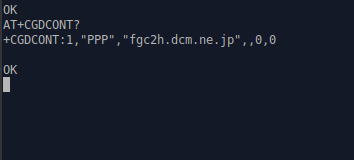

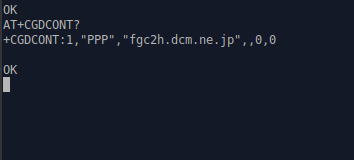

入力すると、現在ND-DC1に登録されている接続先情報が表示されます。

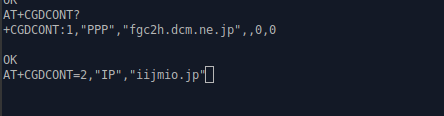

デフォルトでは上記の接続情報のみ登録されている

デフォルトでは上記の接続情報のみ登録されているND-DC1は、純正のUIMカードでは、”PPP”で、いわゆるPoint to Point Protocolで接続、接続先は”fgc2h.dcm.ne.jp”になっているようです。

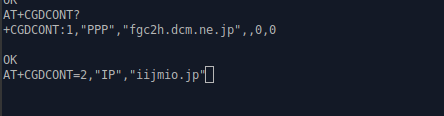

ここで、新たに挿入するSIMのAPN設定を書き込みます。

私はIIJmioと契約しているSIMなので、CGDCONTの2番めに以下のコマンドを入力します。

AT+CGDCONT=2,"IP","iijmio.jp"

CGDCONT=2にSIMのAPN情報を入力する

CGDCONT=2にSIMのAPN情報を入力する接続方式は”IP”で良いようです。入力後、再度

AT+CGDCONT=?

を入力すれば、新たに登録した接続先情報が表示されるはずです。

最後に

AT0

を入力すれば、minicomは終了します。

ナビ側の設定を行う

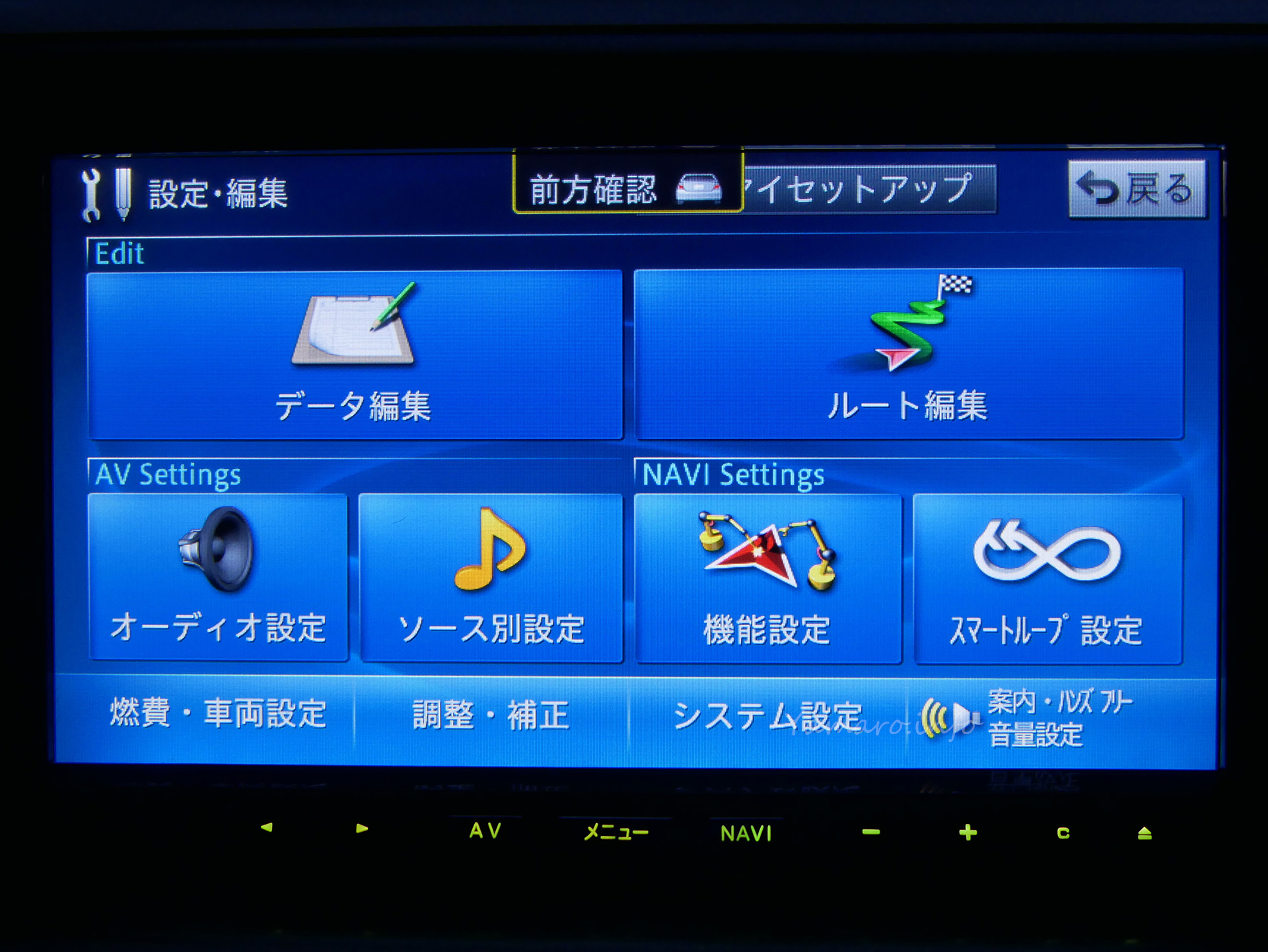

今度は、サイバーナビAVIC-ZH09CSの設定を行います。

まずは、設定を終えた通信モジュールND-DC1を接続してナビを起動します。

通信モジュールが選択できない画像ですが、実際は選択可能です

通信モジュールが選択できない画像ですが、実際は選択可能です

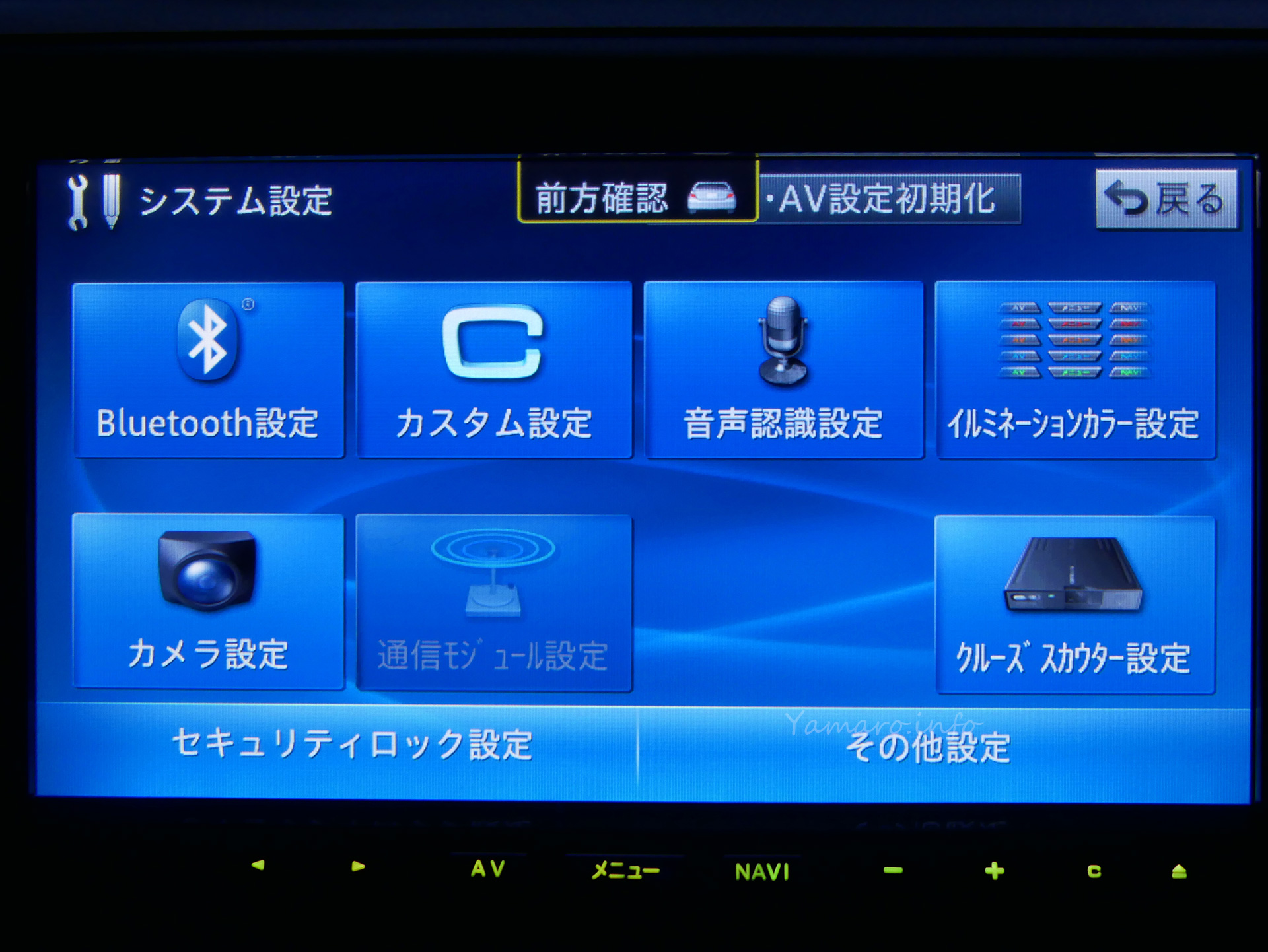

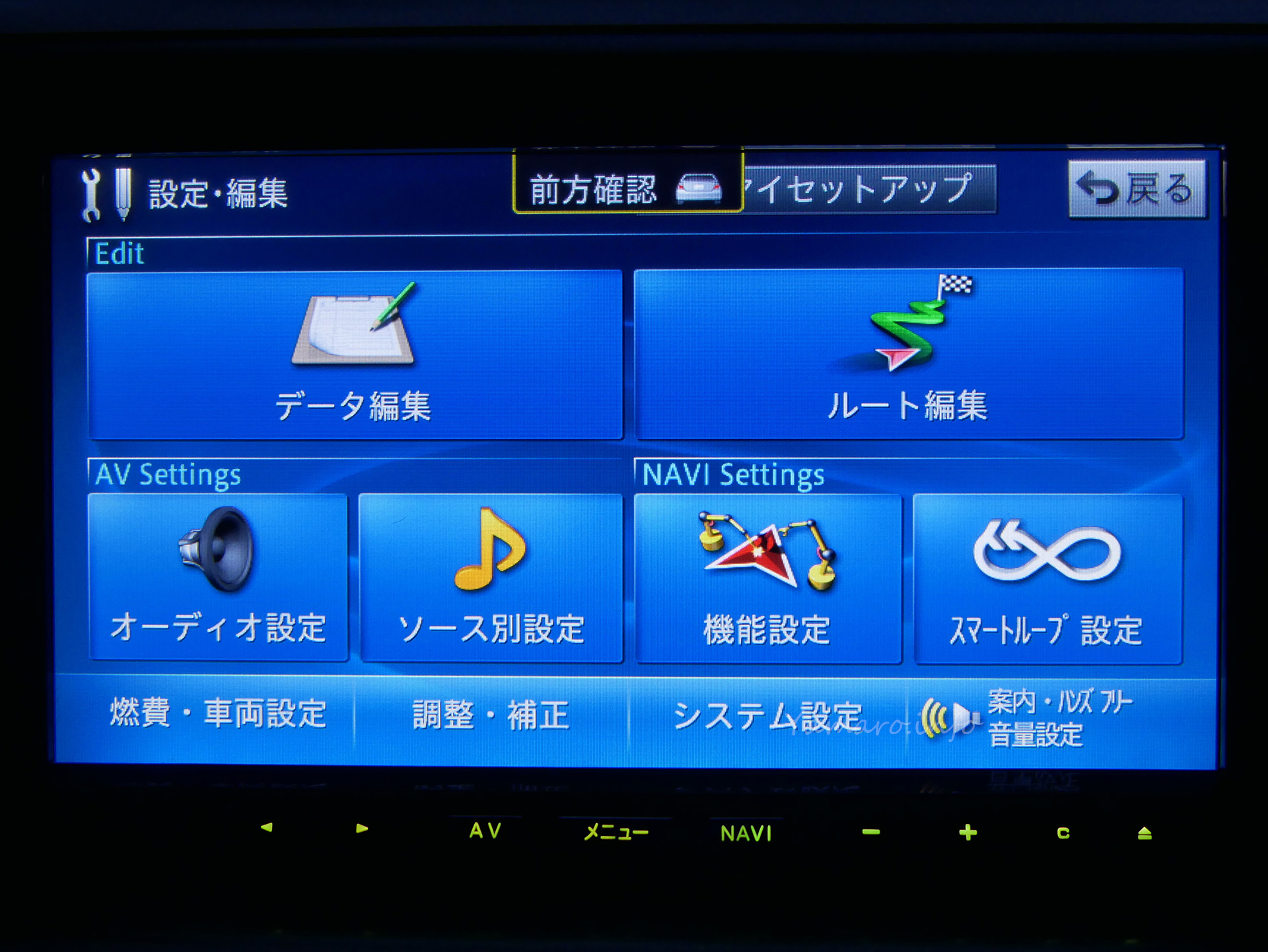

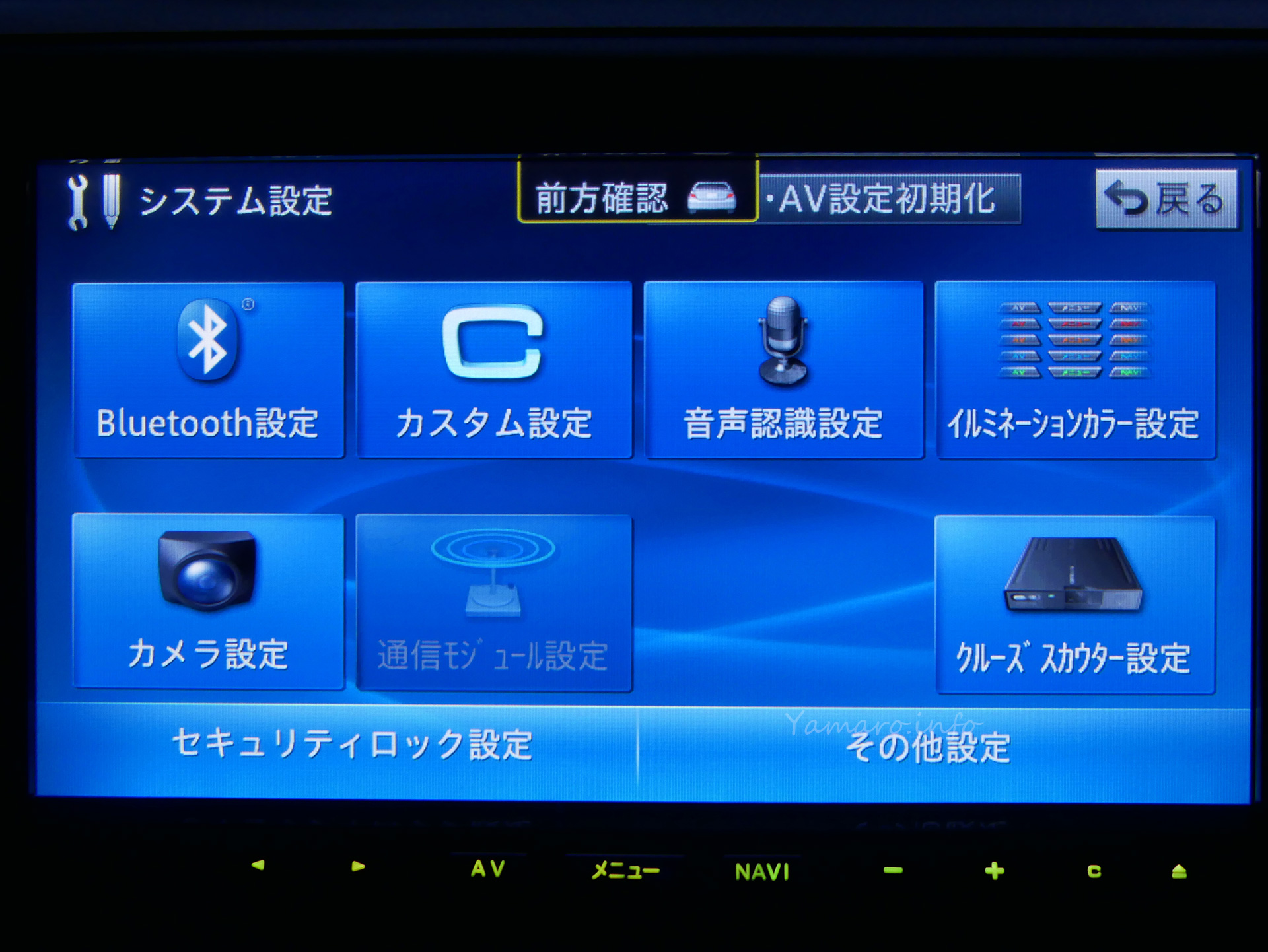

メニュの「設定・編集」→「システム設定」→「通信モジュール設定」

からマニュアル設定へ

画像は去年のブログの使い回しですみません。BluetoothによるDUN接続設定の時の写真ですが、基本は同じやり方です。

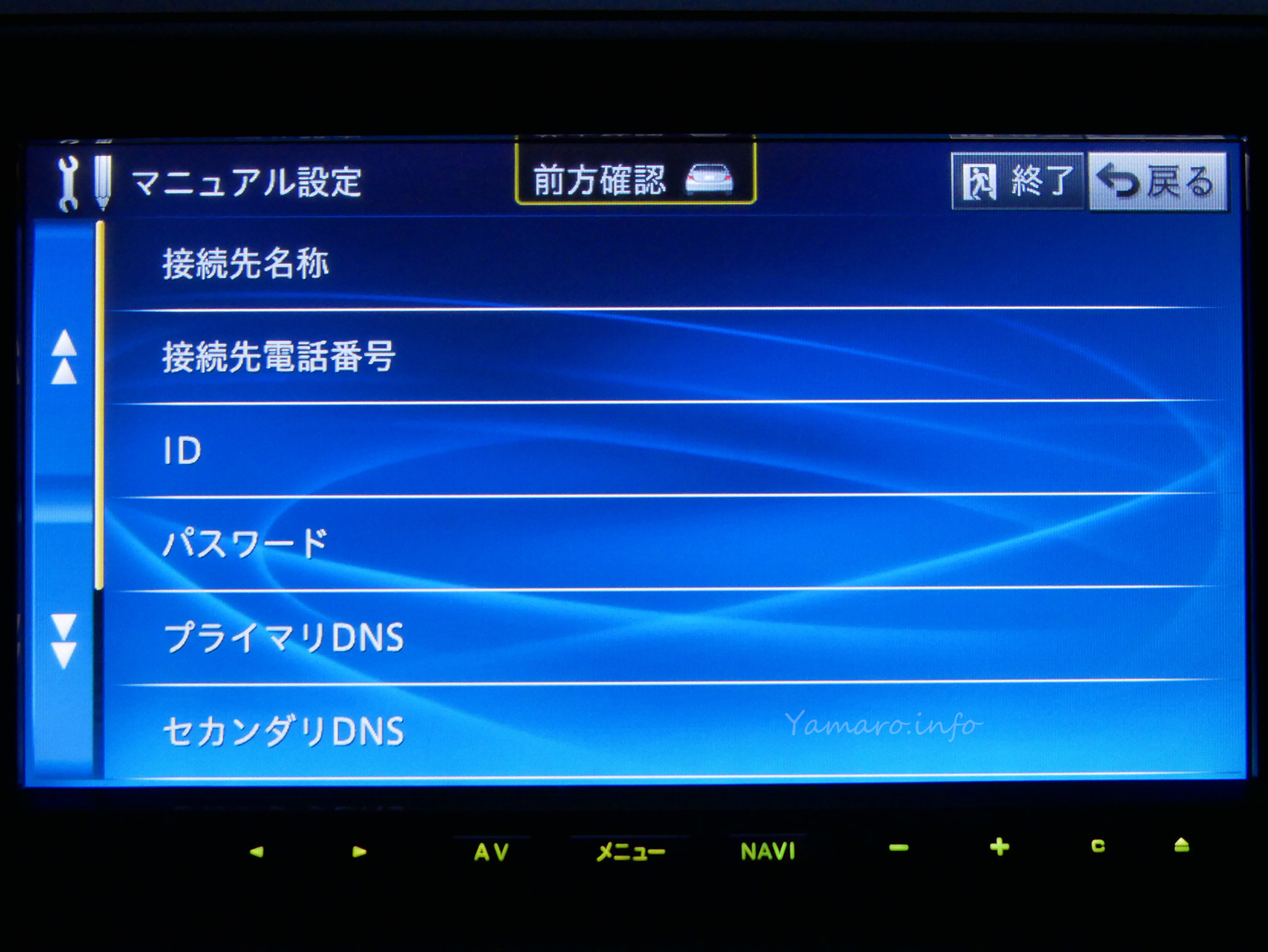

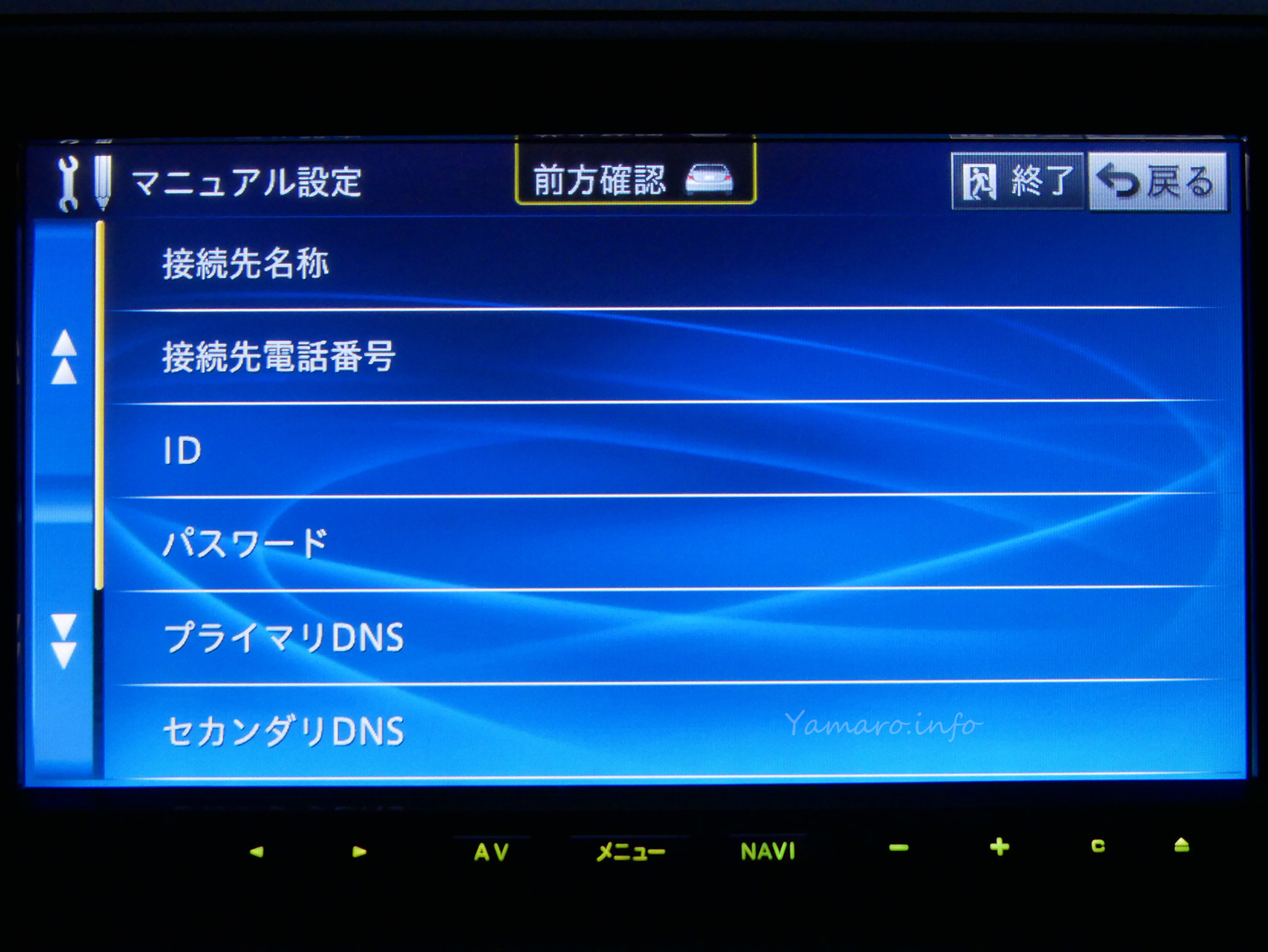

マニュアル設定画面までたどり着いたら、以下の項目をそれぞれ設定します。IIJmioの場合は、以下の通りに設定します。

| 接続先名称 | IIJmio | ここは分かりやすいよう任意の名前でOK |

| 接続先電話番号 | *99***2# | CIDの番号(ここでは#の前の2)はAT+CGDCONT=*でせってした番号を入力 |

| ID | mio@iij | 使用している回線業者から指定されたIDを入れてください ※回線によっては未入力でOKの場合もあります |

| パスワード | iij | 使用している回線から指定されたIDを入れてください ※回線によっては未入力でOKの場合もあります |

| プライマリDNS | 未入力 | DNS(Domain Name Server)を指定したい場合は入力 ※通常は未入力でOK |

| セカンダリDNS | 未入力 | 上記と同様 |

| Proxyサーバー | 未入力 | 回線業者から指定されている場合は入力 ※通常は未入力でOK |

以上でOKです。

うちのナビの場合、この後通信に失敗する現象があり、一度通信モジュールを挿し直したら、うまく通信できました。

通信速度も、こころなしか純正UIMカードのときより早い気がします。

これで、ナビか故障するか、マップ更新ができなくなるまで、何とか使用できそうです。

先日久しぶりにオートバックスに行ってきたら、もはやナビコーナーは縮小気味、オーディオコーナーは隅に追いやられていました。オーディオやる人は、もうカー用品店ではなく、通販で買って自分で施行下、カーオーディオショップなんでしょうね。

今はナビも標準装備が当たり前、後付でもディーラオプションで買って、わざわざ市販品を買う人は少なくなっているのかな?

個人的には、まだサイバーナビやケンウッドの彩ナビ、三菱電機のサウンドナビあたりは価値があるかなと思っていますが。