Nikon Wireless Trasnmitter Utility

以前、Nikon Z 9からFTPサーバーに直接画像を転送する方法 を記載しましたが、Nikonの場合、無線LAN経由でFTPサーバーへ転送できるボディが限られるため、より多くの機種で使える方法として、無線LAN経由で直接PCに画像データを転送できる「Wireless Transmitter Utility」 というソフトを使った方法があります。

Z 9、Z 7、Z 7II、Z 6、Z 6II、Z 5、Z fc、Z 50、Z 30、D780(カメラ内蔵の Wi-Fi に対応)

D6(カメラ内蔵の Wi-Fi / 有線 LAN に対応)

D5、D4S、D4(カメラ内蔵の有線 LAN に対応)

ワイヤレストランスミッター WT-7

ワイヤレストランスミッター WT-6

ワイヤレストランスミッター WT-5

ワイヤレストランスミッター WT-4

通信ユニットUT-1 (WT-5 装着時も含む)

ミラーレスのZシリーズはすべて無線LANを搭載しており、かつオプションのワイヤレストランスミッターなどをを導入する必要なく、無線LAN経由による画像転送が可能です。

Z 9でのWireless Transmitter Utility設定方法

まず予め、PCにはWireless Transmitter Utilityをインストールしておきます。(Windows/Mac対応) インストールしたら、まだ起動せず、先にカメラ側で設定を開始します。

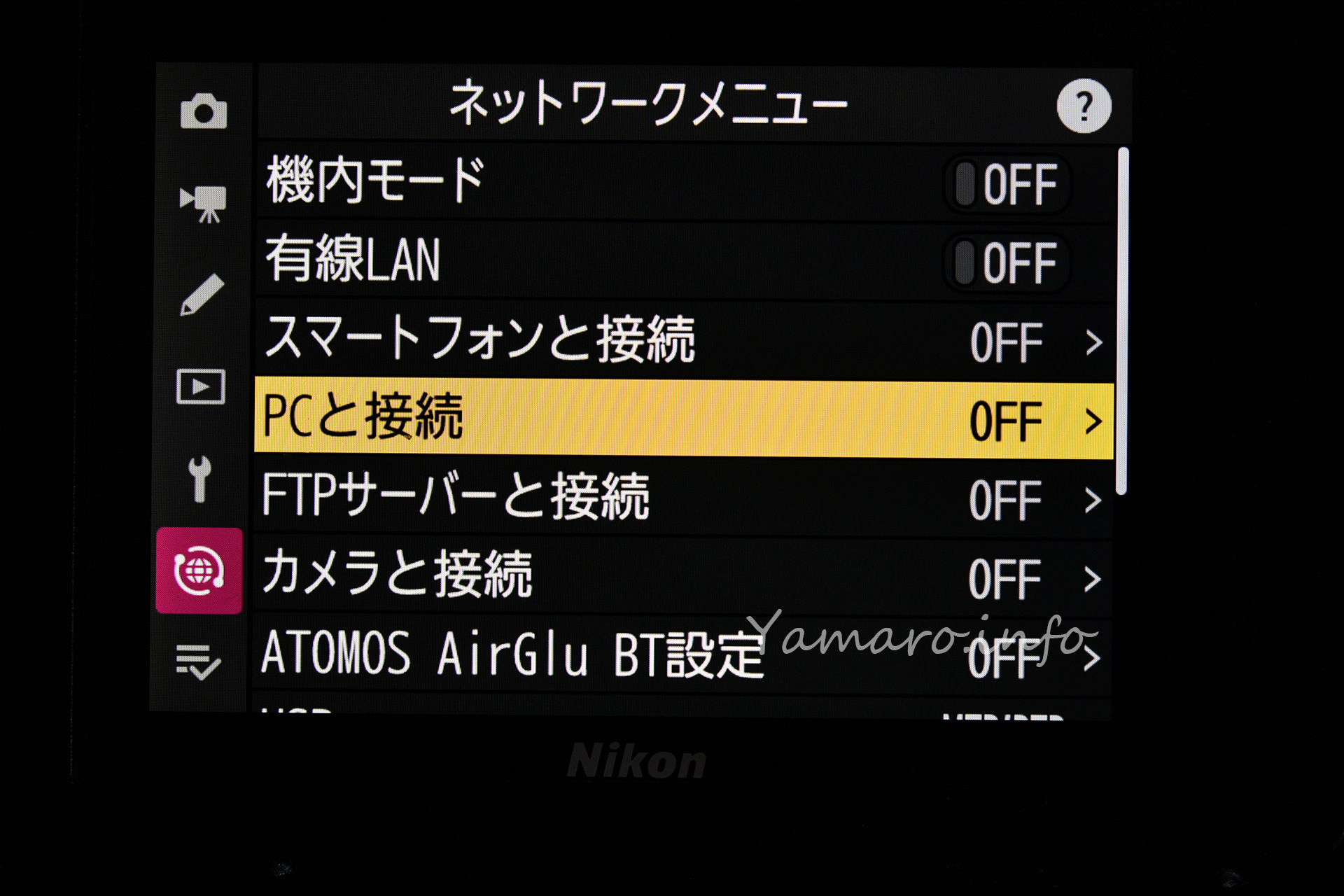

Z 9のメニューを開き、ネットワークメニューから、「PCと接続」を選択します。なお、スマホとSnapBridgeでBluetooth接続している場合は、スマホとのBluetooth接続は切断となります。

ネットワークメニューの「PCと接続」を選択

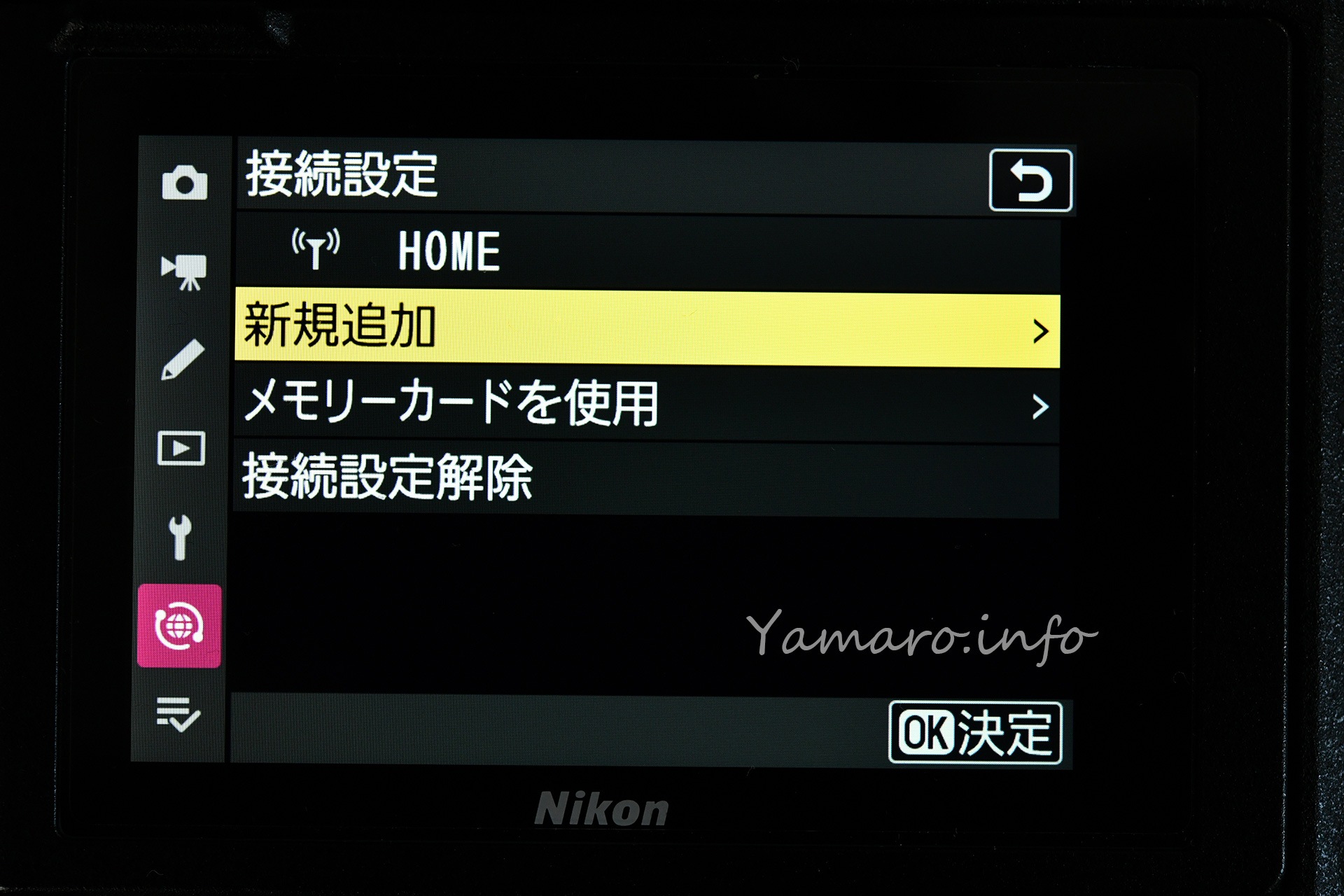

次に「接続設定」を選択します。

PCと接続から「接続設定」を選択

接続設定から「新規追加」をクリックします。

接続設定から「新規追加」をクリック

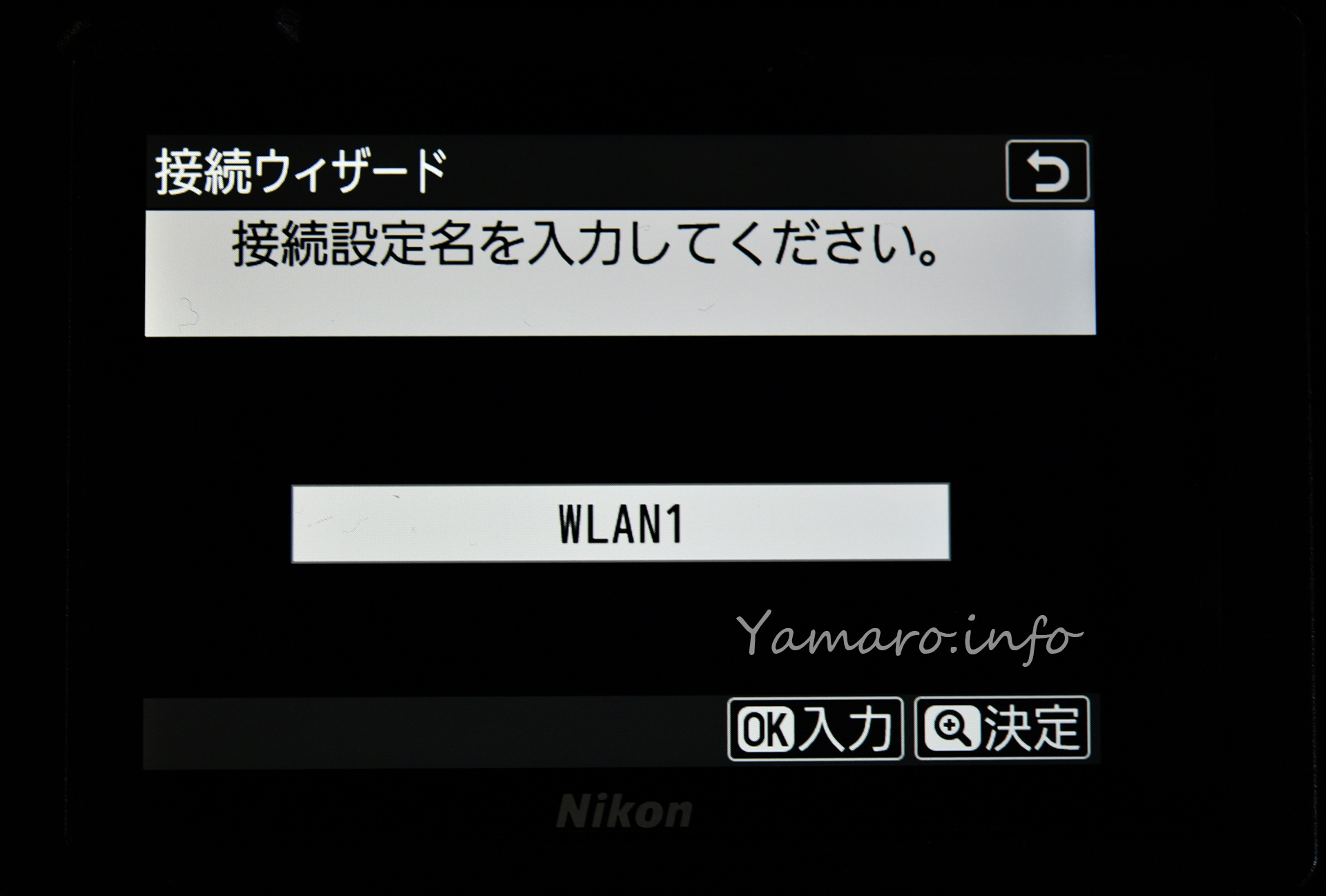

任意の接続設定名を入力します。私はすでに「Home」で設定していました。デフォルトだと「WLAN1」となります。

任意の接続設定名を入力

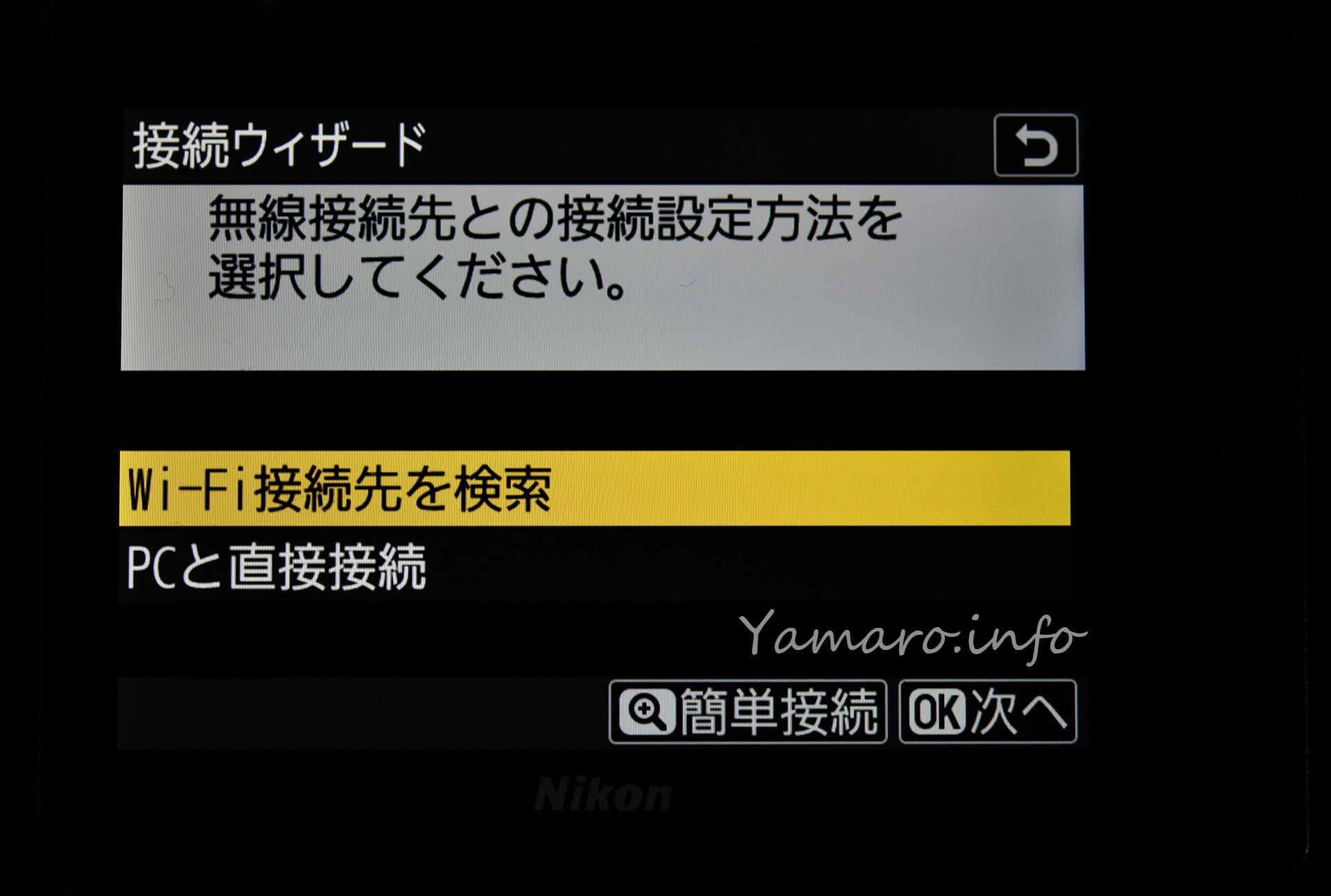

設定名を決定すると、接続ウィザードが表示されます。

接続ウィザードで接続方法を選択

家庭内など無線LAN環境がある場合は、上記の「Wi-Fi接続先を検索」を選択します。下記の「PCと直接接続」は、ノートPCのように無線LANを内蔵しているPCと直接アドホック接続する際に選択します。

無線LANのSSIDリストが表示されるので、接続したいSSIDを選択します。ちゃんと2.4Gと5G帯の表示も出ます。

無線LAN SSIDがリストアップされるので、接続するSSIDを選択する

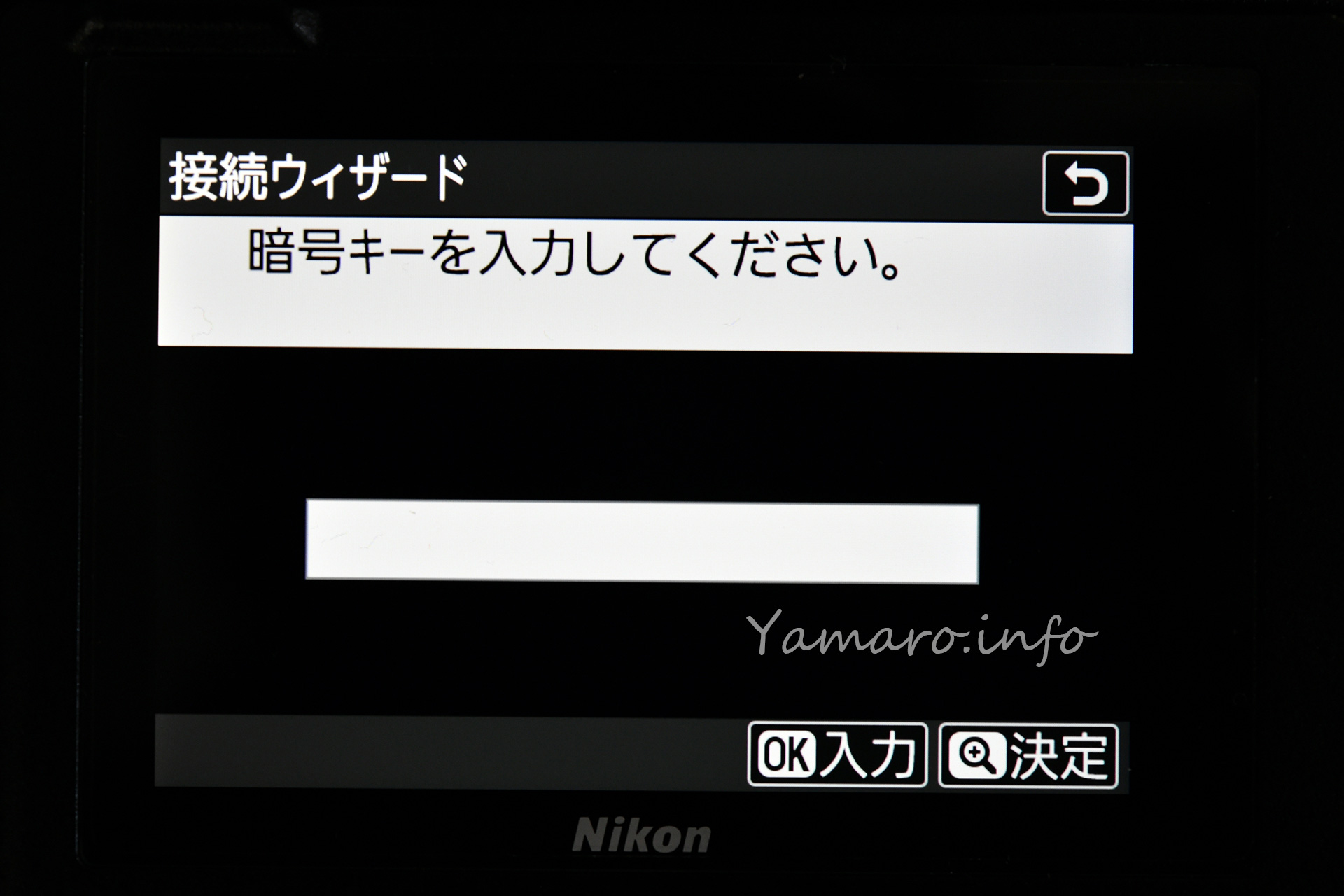

SSIDを選択すると、無線LANの暗号キー(パスワード)入力画面になるので、暗号キーを入力します。

暗号キー(パスワード)を入力

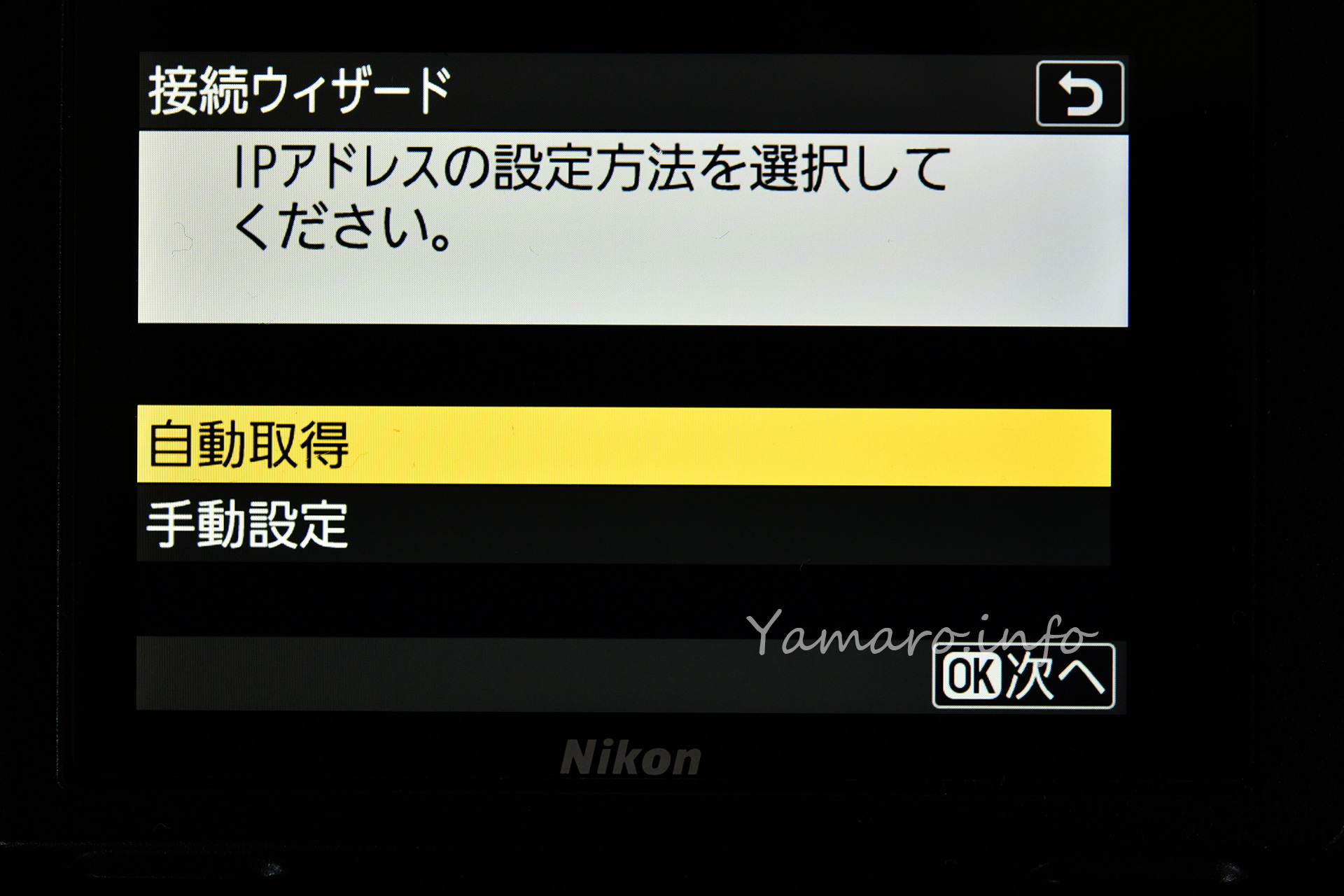

無線LANに無事接続できると、IPアドレスの設定方法が表示されます。通常は「自動取得」で問題ないでしょう。

IPアドレス取得方法を選択、通常は自動取得で問題ない

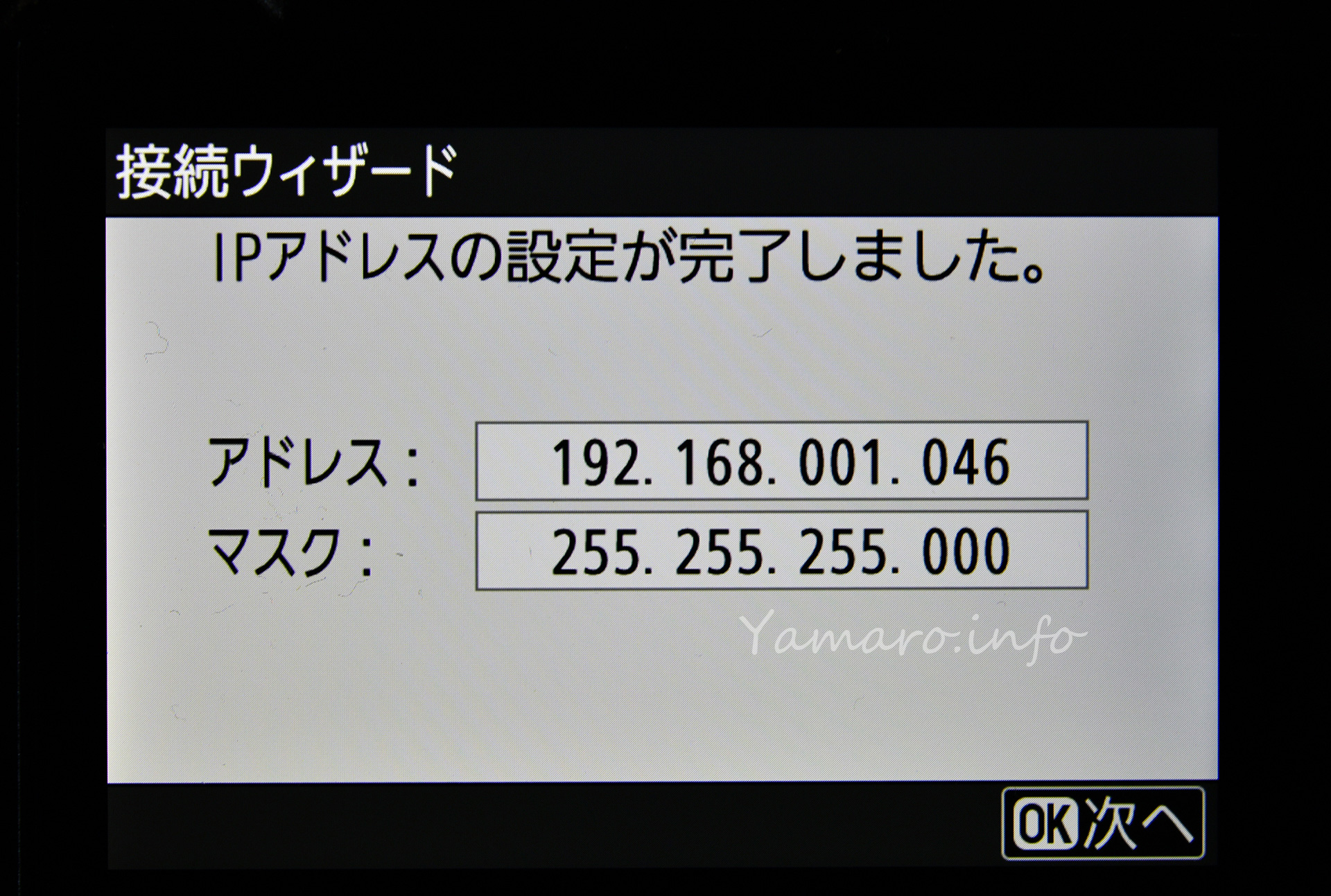

自動取得を選択すると、自動で割り当てられたアドレスが表示されます。

DHCPで自動設定されたIPアドレスが表示される

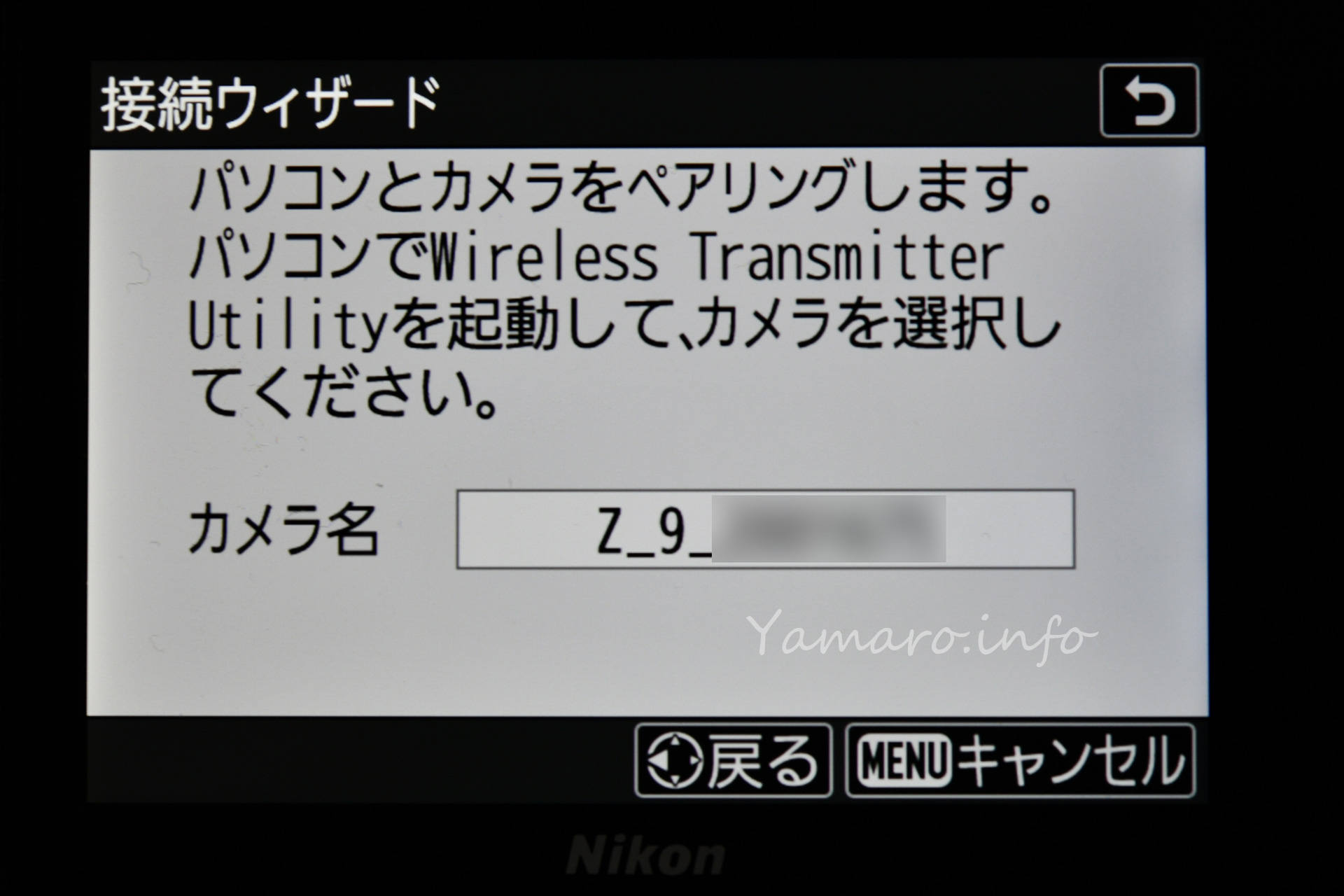

次へを押すと、下記のように、Wireless Transmitter Utilityを起動するように促されますので、PC側で起動します。

カメラ名は機種名とS/Nで表示されます

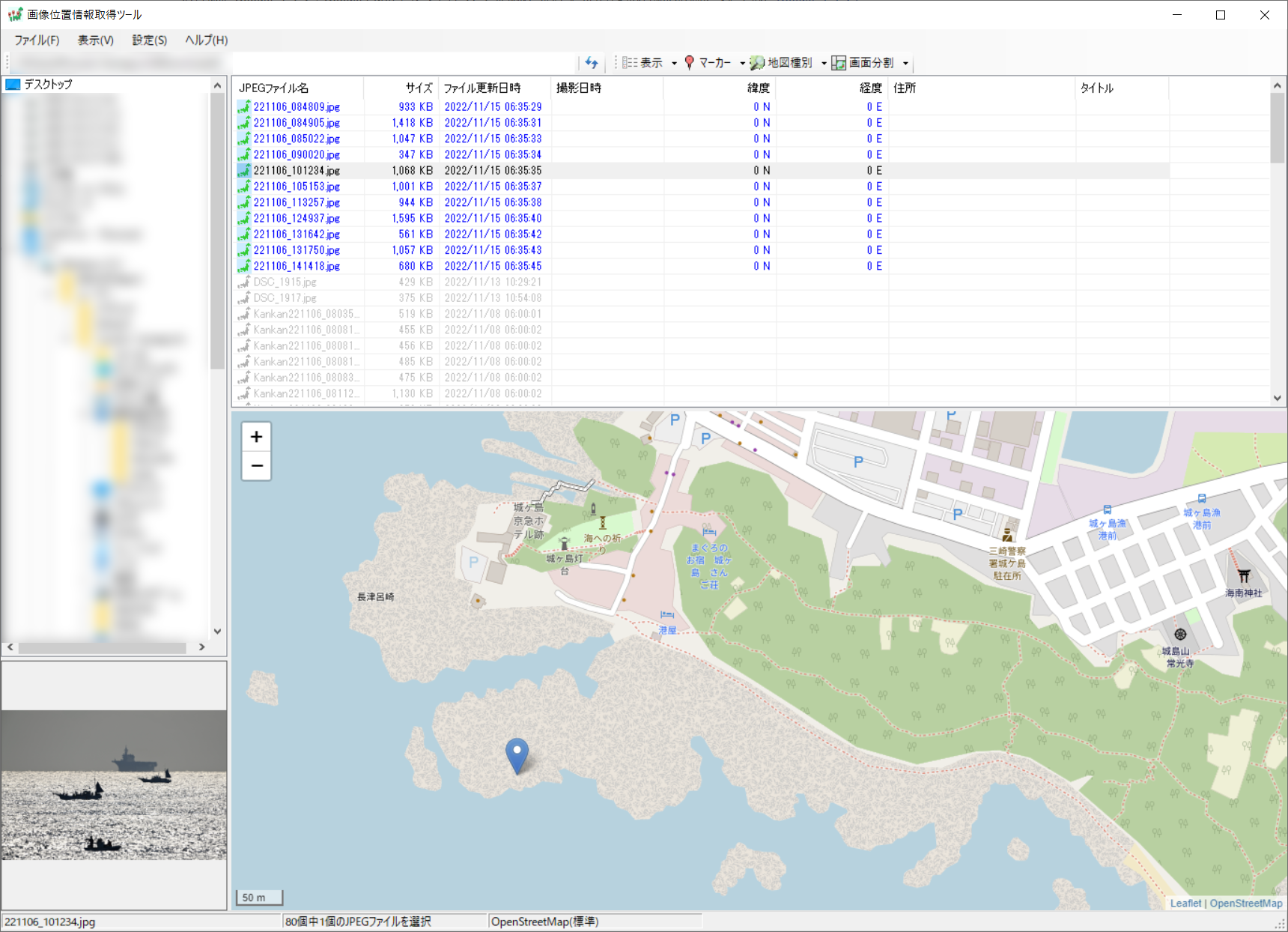

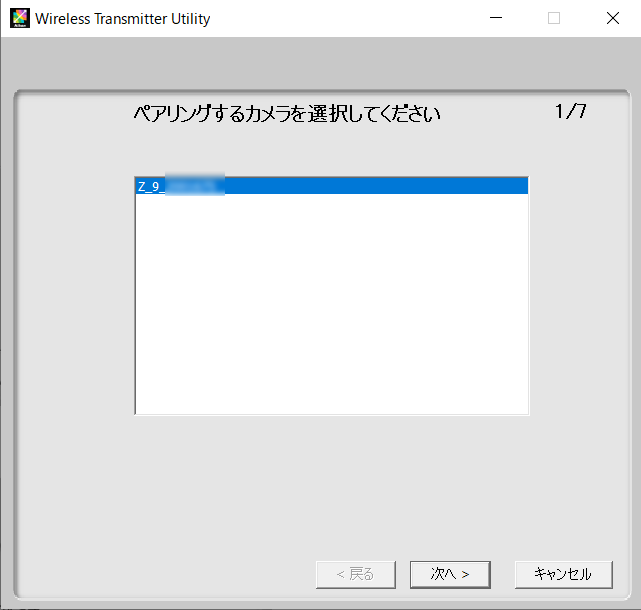

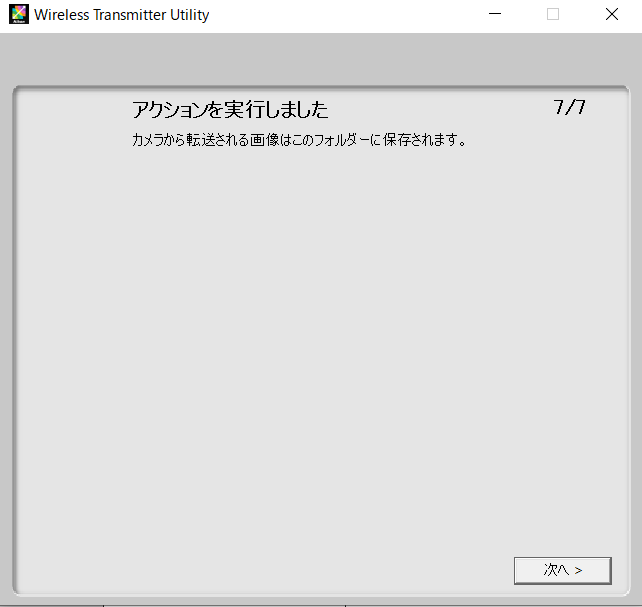

ここでPC側のWireless Transmitter Utilityを起動します。すると下記の画像が表示されます。

ペアリングするカメラがリスト表示される

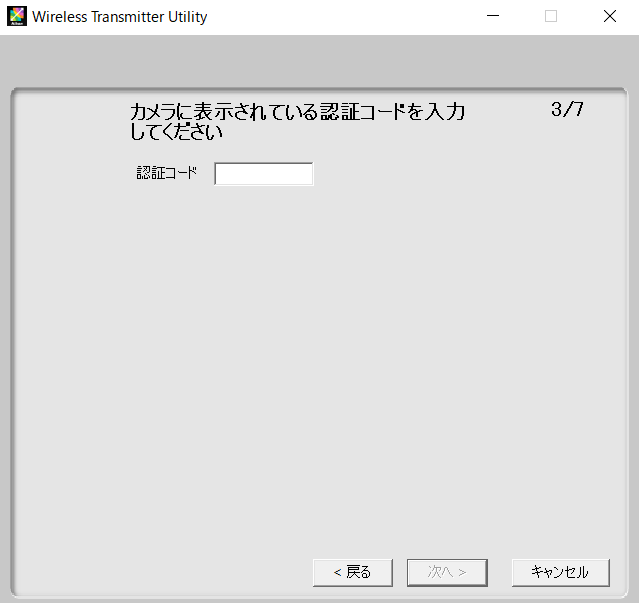

次へを押すと、「カメラに表示される認証コードを入力してください」と表示されます。ここでカメラに戻ると、カメラの液晶に認証コードが表示されます。

カメラ側で認証コードが表示される

表示されている4桁の認証コードを、PCのWireless Transmitter Utilityに入力します。

カメラに表示された認証コードを入力

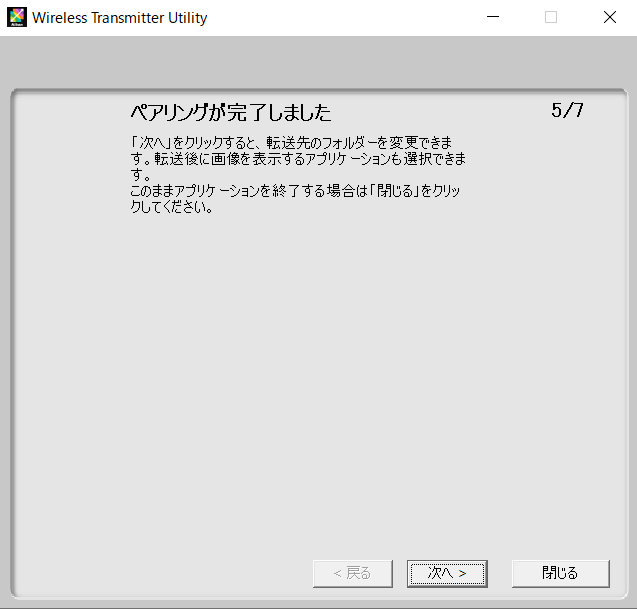

認証コードを入力すると、ペアリングは完了です。

カメラとWireless Transmitter Utilityの接続が完了

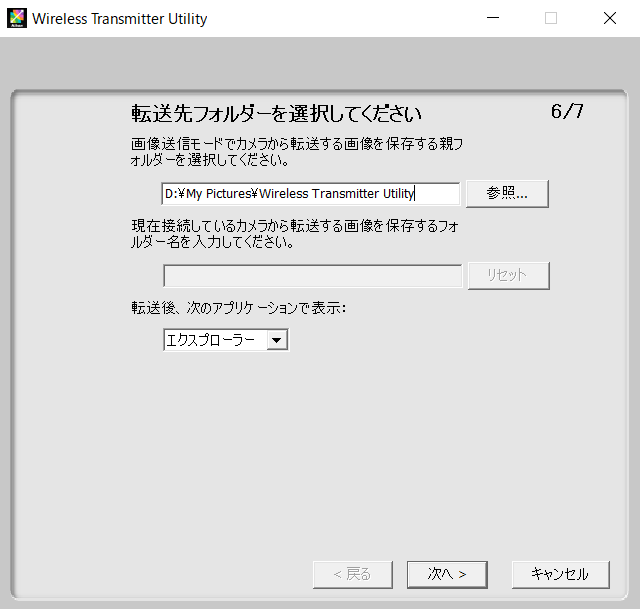

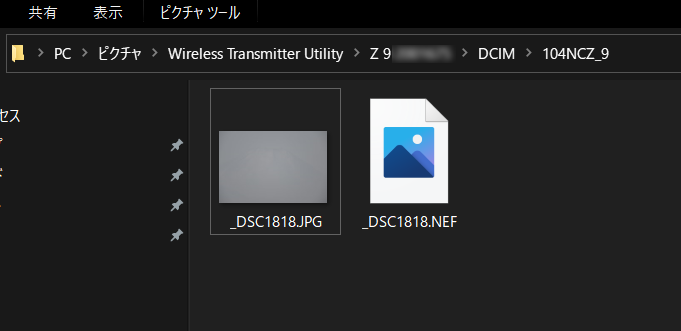

最後に、画像を転送するフォルダと、転送後の表示アプリケーションを選択します。

転送先フォルダと転送後表示設定を選択

以上で設定は完了です。

あとは、Wireless Transmitter Utilityの画面を閉じても、PCが起動していれば、カメラの画像が転送されます。

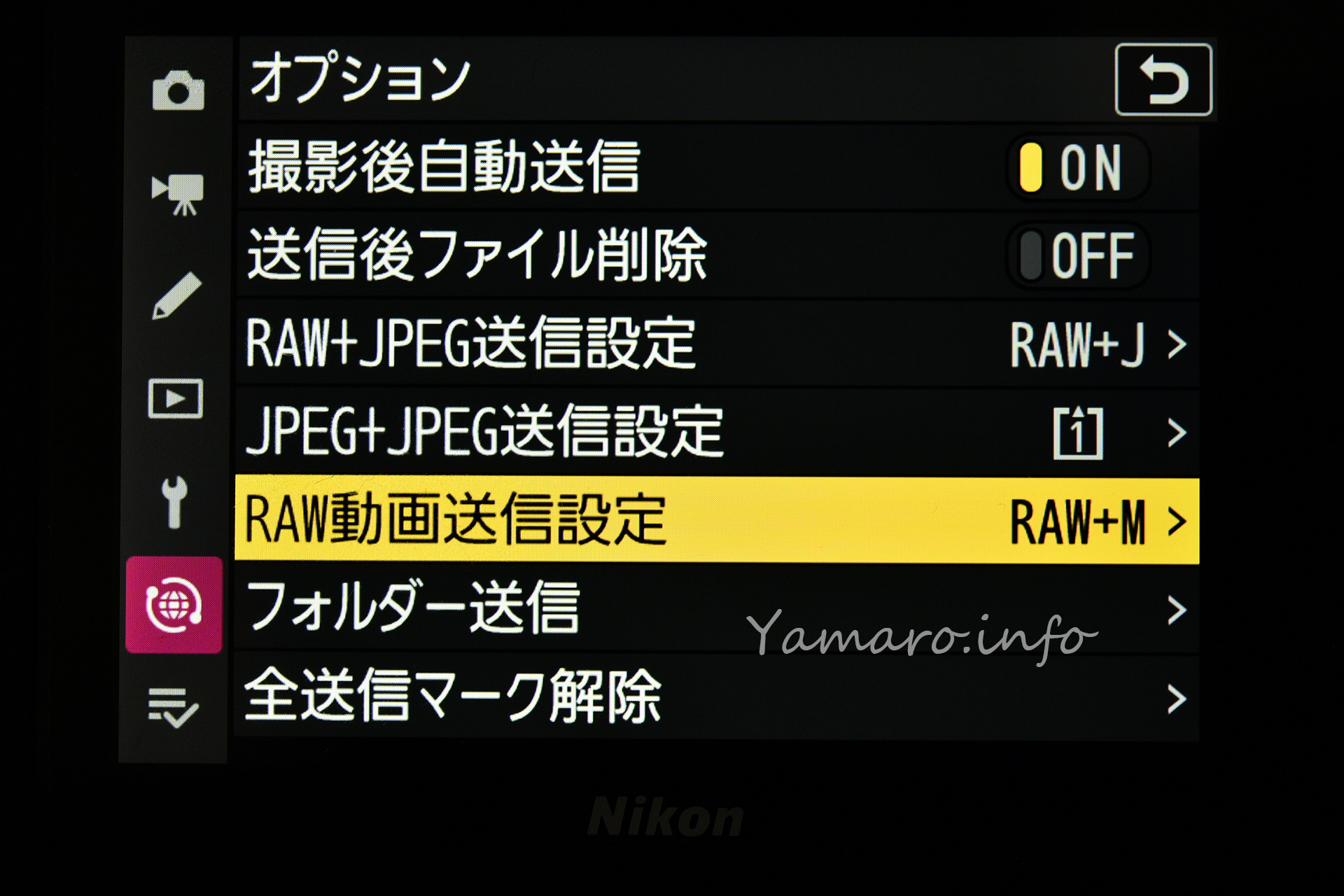

なお、カメラ側でオプションの項目に入ると、転送方法の設定が変更可能です。

画像の転送設定は色々変更できます

写真を撮ると、自動転送されるように設定すると、PCにデータがポンポン入ってきます。これは楽で良いです。家で物撮り、スタジオ撮影に便利ですね。

こうした便利機能が、Zボディはどの機種も使えるので、早く2台目のZボディがほしいところ。ワイヤレストランスミッターWT-7は中古でも高いですしね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2dd6863c.7063da59.2dd6863d.d48cc39d/?me_id=1387551&item_id=10000153&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fishiinoya%2Fcabinet%2F09578990%2Fqe200.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d796621.aaa8f30d.2d796622.bfa88cbb/?me_id=1208050&item_id=10081773&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fesupply%2Fcabinet%2Fproduct_t_3%2Fts256gusd300s-a_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d283232.bc013189.2d283233.9ad28af0/?me_id=1263126&item_id=10011918&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-worldichi%2Fcabinet%2F2%2F4589771645208.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2d2840ed.b8776c7b.2d2840ee.a2c1eddf/?me_id=1309438&item_id=10014795&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkeitai-god%2Fcabinet%2F06339609%2F08053610%2Fimgrc0079205306.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)