パソコンの世界では、20世紀には一般的だったシリアル通信規格の1つ、RC-232Cですが、通信用途としては有線/無線LANや、汎用のUSB規格に置き換わって、近年ではあまり用いられることがなくなりました。

90年代のパソコンには、当たり前のようにRC-232Cの9ピン端子が付いていたものですが、今やレガシーインターフェイスがパソコンに使われることは稀になってきています。

それでも、自宅のメインPC、マザーボードが長らくRS-232C対応のものばかり使ってきて、これまで使ってきたASUS PRIME X470-PROにも、RS-232Cのピンヘッダがあり、これを秋葉原の外れにあるPCのケーブル小物を売るお店で買った、ピンヘッダからRS-232Cの9品変換を使って、Nikon F100やF90Xsの撮影データ取得とカスタム設定に使ってきました。

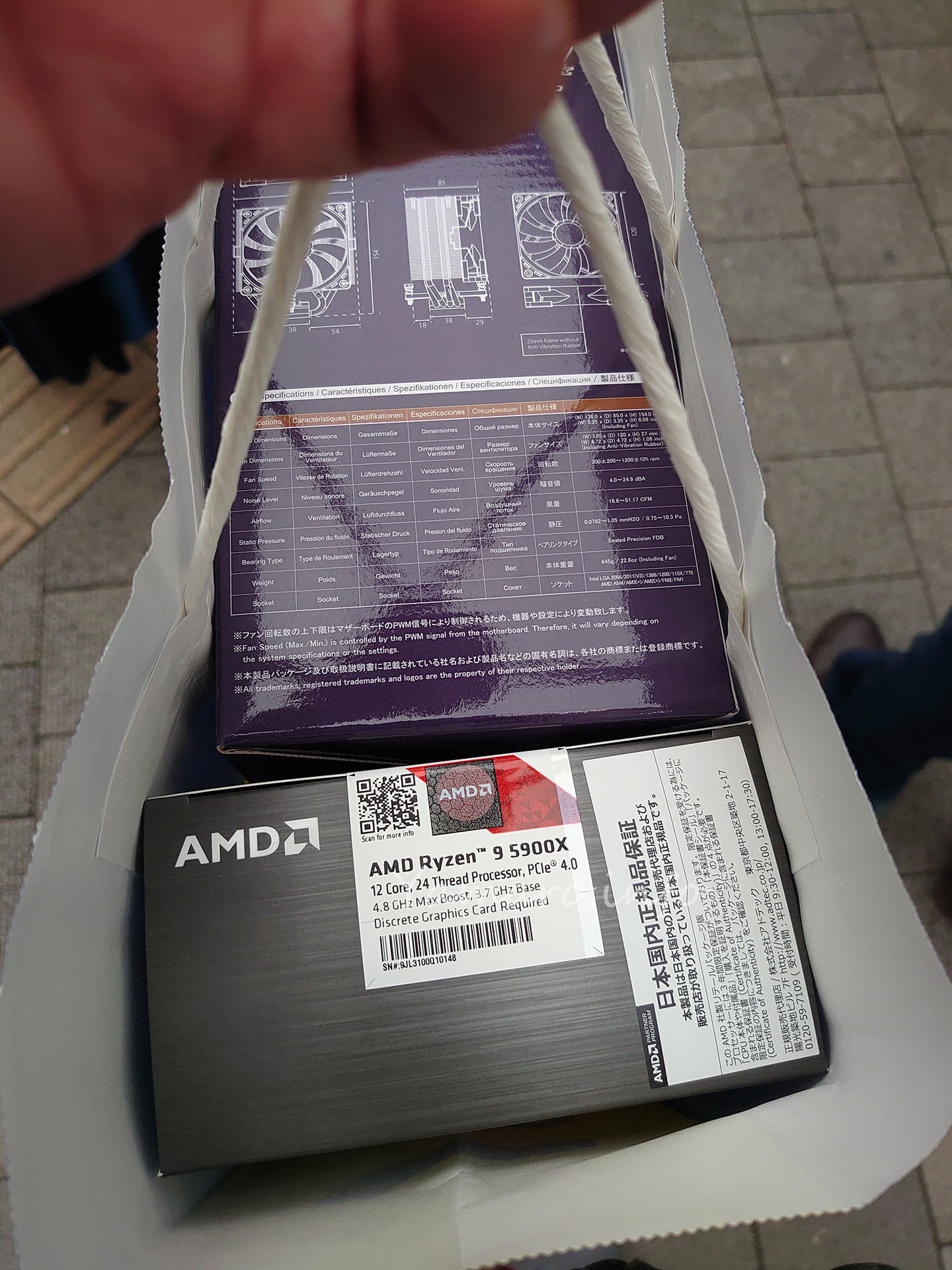

しかし、先日買い換えたASUS ROG STRIX B550-A GAMINGには、ついにRS-232Cのピンヘッダがなくなりました。

というわけで、RC-232CをUSBに変換するケーブルを買ってみました。

チャイナ製では唯一信頼を置いている、UGREENの変換ケーブルです。

仕事柄、RS-232C-USB変換ケーブル、割と使っています。業務用の測定機器、制御機器では、まだまだRS-232Cは現役です。古い機材も多いので、この手の変換ケーブルは重宝しますね。

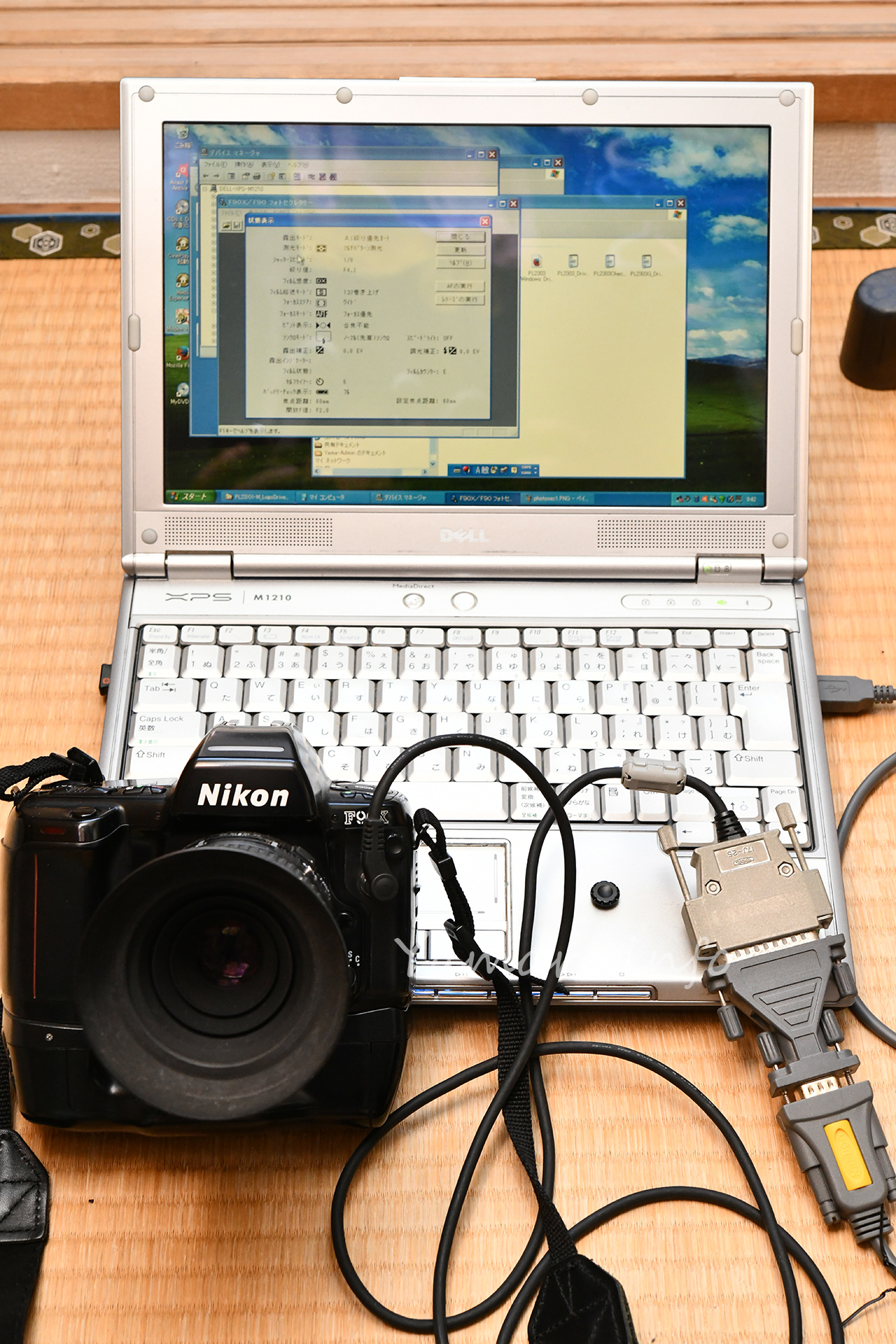

Nikon F90/F90X AC-PW-J Photosecuretaryを動かす

このために、というわけではないけど、Nikon F90/F90X AC-PW-J PhotosecuretaryはWindows XPまでしかネイティブにインストール出来ないため(そもそもWin3.1/95時代のソフト)、これまた古い15年前のDELLのノートPC、UbuntuからWindows XPに入れ直してみました。リカバリディスクなんてのも、今となっては懐かしいですね。

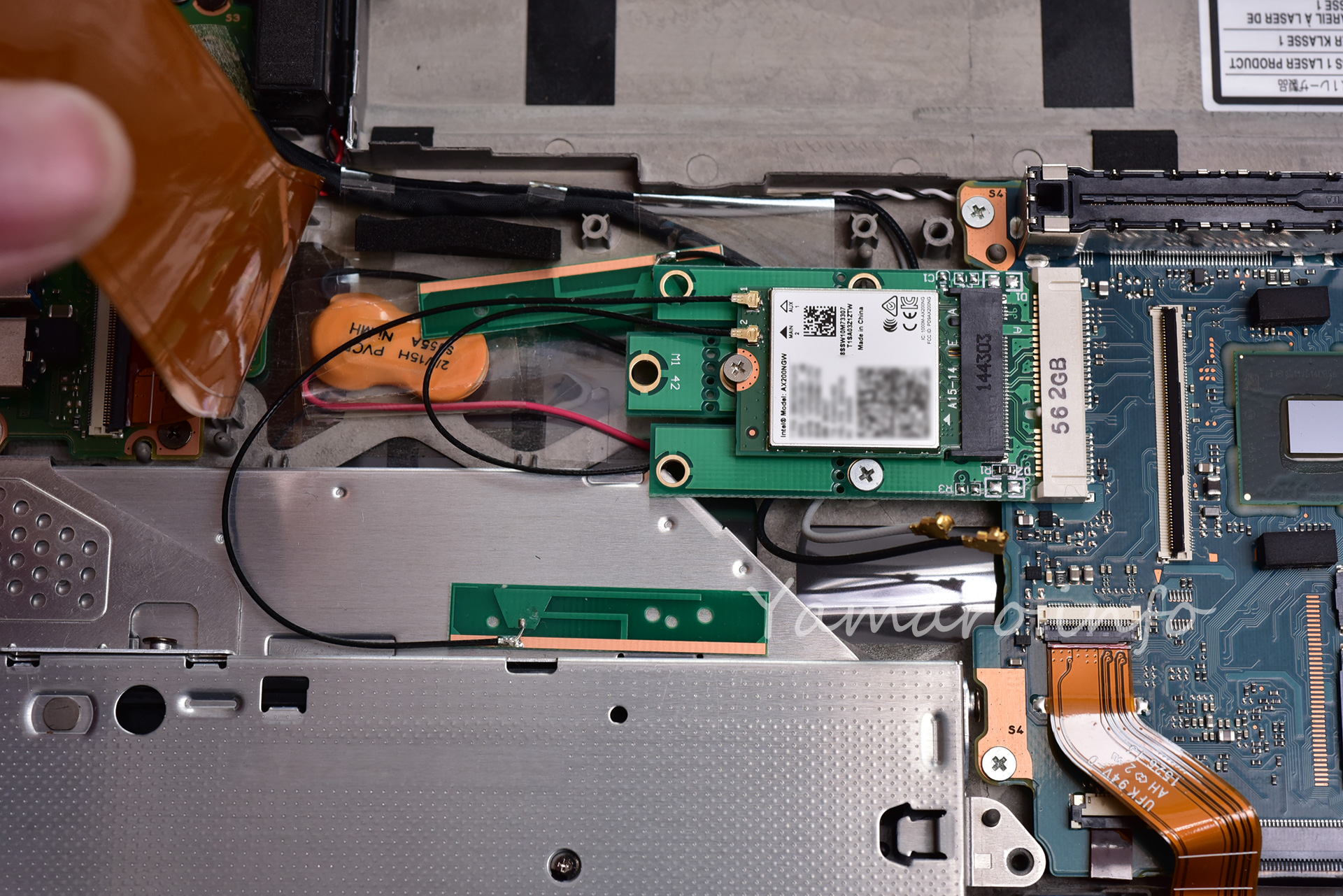

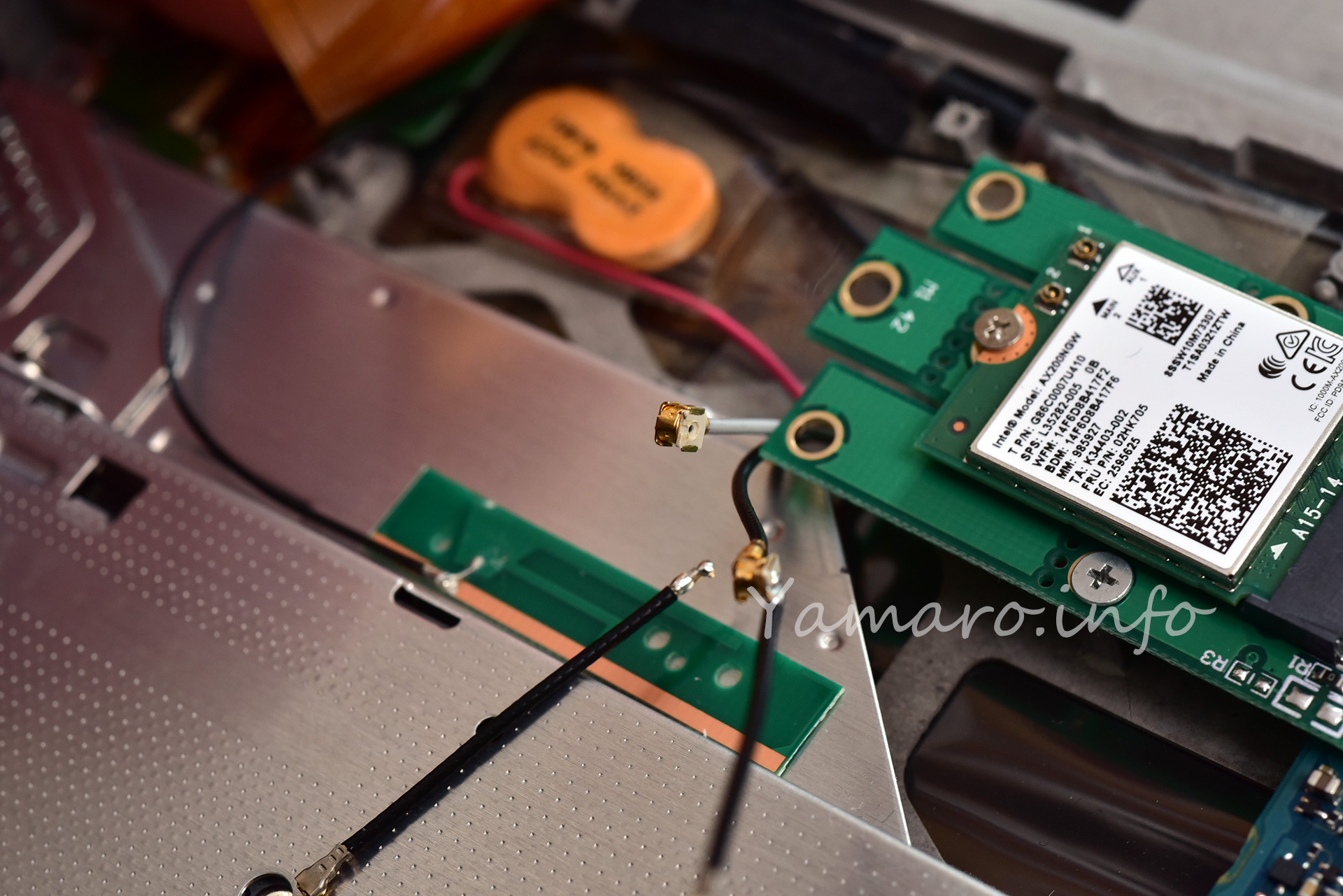

このPC、購入時のCeleron MからCore 2 Duo T7200にCPU改装、メモリは4GBまで積み、無線LANはintel 4965AGNに改装、SSD搭載により、Windows XP時代はサクサク動きました。さすがにUbuntuは重たかったので、XPに戻しましたが、動作は快適そのものです。

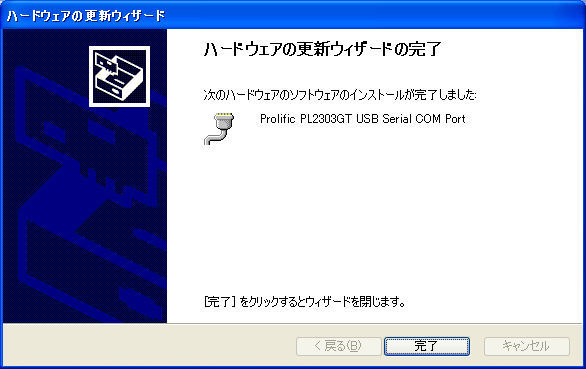

さて、このPCにRS-232C-USB変換ケーブルをつないでみました。Windows XPだと、さすがに自前でドライバはなかったようで、付属の8cmCD!からドライバをインストールして認識できました。

この変換ケーブル、Windows 2000以降に対応しています。古い制御機器のPCもまた古かったりするので、こうした古いOSに対応しているのは良いですね。

やっていることは20世紀末な感じですが、Nikon F90Xがパソコンで認識され、撮影データの取得やカスタム設定ができるようになりました。

このDELLのPC、古いのでもう引き取り手もいないでしょうから、Windows XP用として維持したいと思います。

こうした古い機器を動かすには、仮想OS上よりも使い勝手は良いですしね。

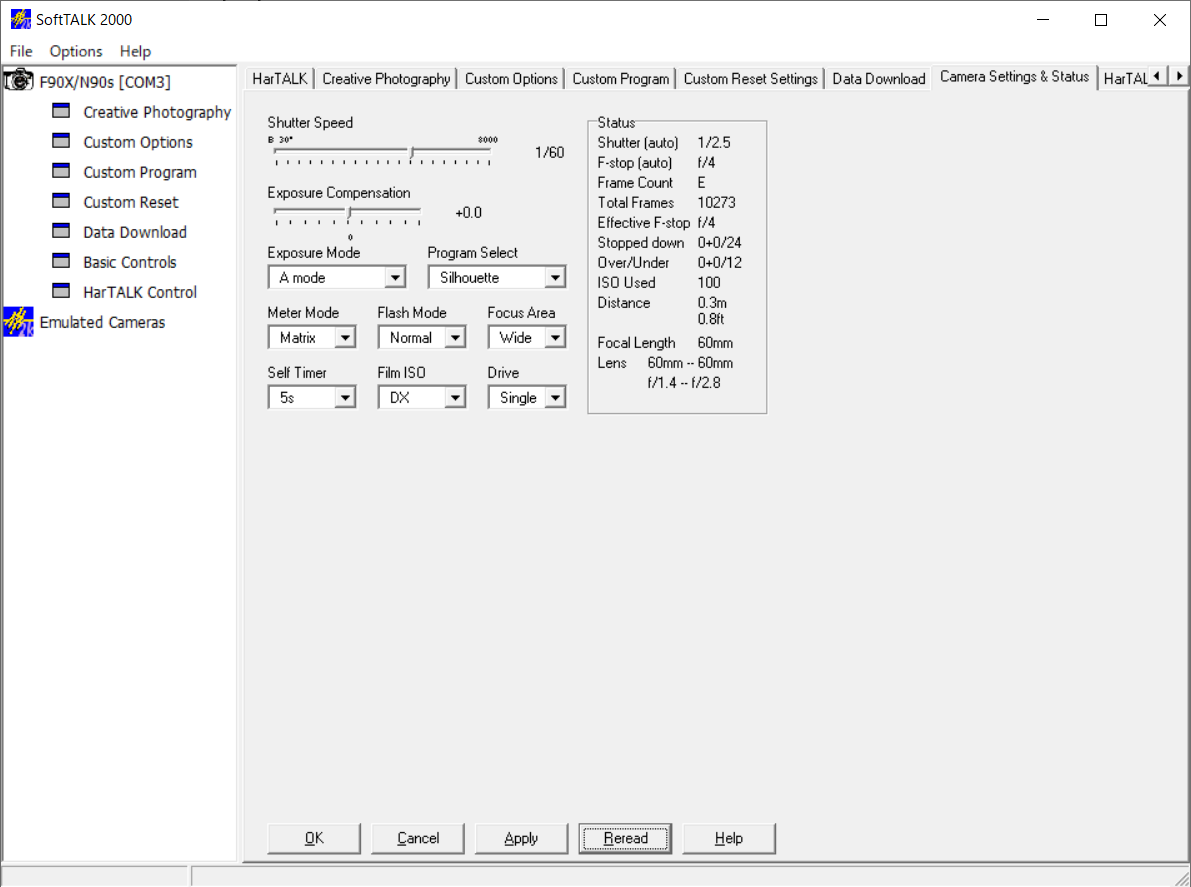

Win10上のSoftTALK2000でも動かす

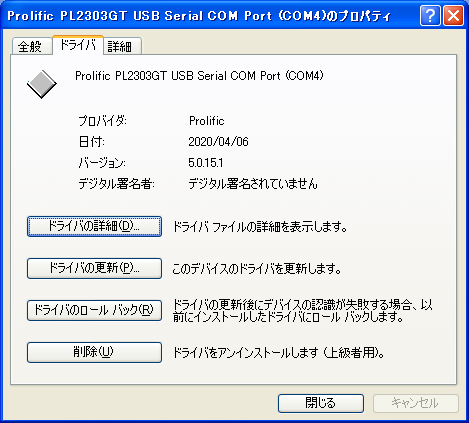

Windows10の場合、付属のドライバディスクを使わずとも、RS-232C-USB変換ケーブルは、差し込むだけでドライバが自動インストールされて認識できました。この辺りは、Windows 7以降は扱いやすくなりましたね。

SoftTALK2000は、Nikonのシリアル通信対応のフィルムカメラ、F90/F90X/F5/F100と接続でき、かつてのNikonのPhotosecuretaryと同様、シリアル通信で撮影データやセッティングの管理、読み書きが可能です。昔はシェアウェアでしたが、現在は無償公開されています。これを使って、F90X友接続できることを確認しました。

英語版ソフトですが、それほど難しい英語はないですし、手持ちのF100にも対応できますし、Windows10環境なら、あえて古いNikon純正のPhotosecuretaryを使う必要もなさそうですね。

カメラの10ピン→RS-232Cケーブルさえ入手できれば(入手困難ですが)、このソフトを使うのが一番ですね。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a21214.0e714975.20a21215.b49444c6/?me_id=1213768&item_id=10278502&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F767000%2Fm4s1p767801-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a21214.0e714975.20a21215.b49444c6/?me_id=1213768&item_id=10281381&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpckoubou%2Fcabinet%2F775000%2Fm4s1p775761-1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a212a3.828d0dd3.20a212a4.a019754d/?me_id=1210933&item_id=12863967&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc3084%2F1542135.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac2c722.9c83c96f.1ac2c723.c6be2661/?me_id=1269553&item_id=11696388&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbiccamera%2Fcabinet%2Fproduct%2F3021%2F00000003814811_a01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/20a212a3.828d0dd3.20a212a4.a019754d/?me_id=1210933&item_id=12912038&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdtc%2Fcabinet%2Fmc3287%2F1643724.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f77c2f7.0700ffdb.1f77c2f8.e60472ed/?me_id=1308818&item_id=10000529&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbestclick%2Fcabinet%2Fb0700%2Fr-p0703-01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)