COVID-19に振り回された1年、という印象です。

仕事の上でも、東京五輪に向けた仕事がスパっとなくなってしまい、テレワークが増えた1年でもありました。

2020年は、Wordpressによるブログを導入して、間もなく1年(2019年11月から試験運用開始)となります。

旧アサブロの旧態依然とした仕様から、大幅に進化しました。写真も複数アップしやすくなり(今どきそんなの当たり前なのですが、アサブロは何と1枚ずつしか上げられないのがストレスだった)、写真ブログとしても投稿にかかる時間が大幅短縮できました。

また、商品の紹介とともに、Amazonや楽天アフェリエイトを活用、リンクを踏んで購入してくれた方には感謝します。弱小ブログ故に、大きな収入ではないものの、当サイトのサーバーとドメインの維持の費用くらいは頂けております。感謝です。

書きたいことを書きたいときに、がコンセプトゆえ、その時時で話題が偏りがちですが、変わらずお付き合いいただければと思います。

2020年1月

1月はまだ、COVID-19は中国で大流行し、日本にもそろそろ入ってくるのか…、という感じで、まだ通常通り外出できていましたね。

初詣も、そもそも今回は妻の実家に帰省も諦めましたが、今年の正月科帰省して初詣出来ていたし、東京ディズニーシーにも行きました。もうしばらくは行けない感じですね…。

2020年2月

2月は、横浜に寄港したダイヤモンド・プリンセスでのCOVID-19感染者発生で、ついに日本にもCOVID-19の影響が出始めた頃でしたね。

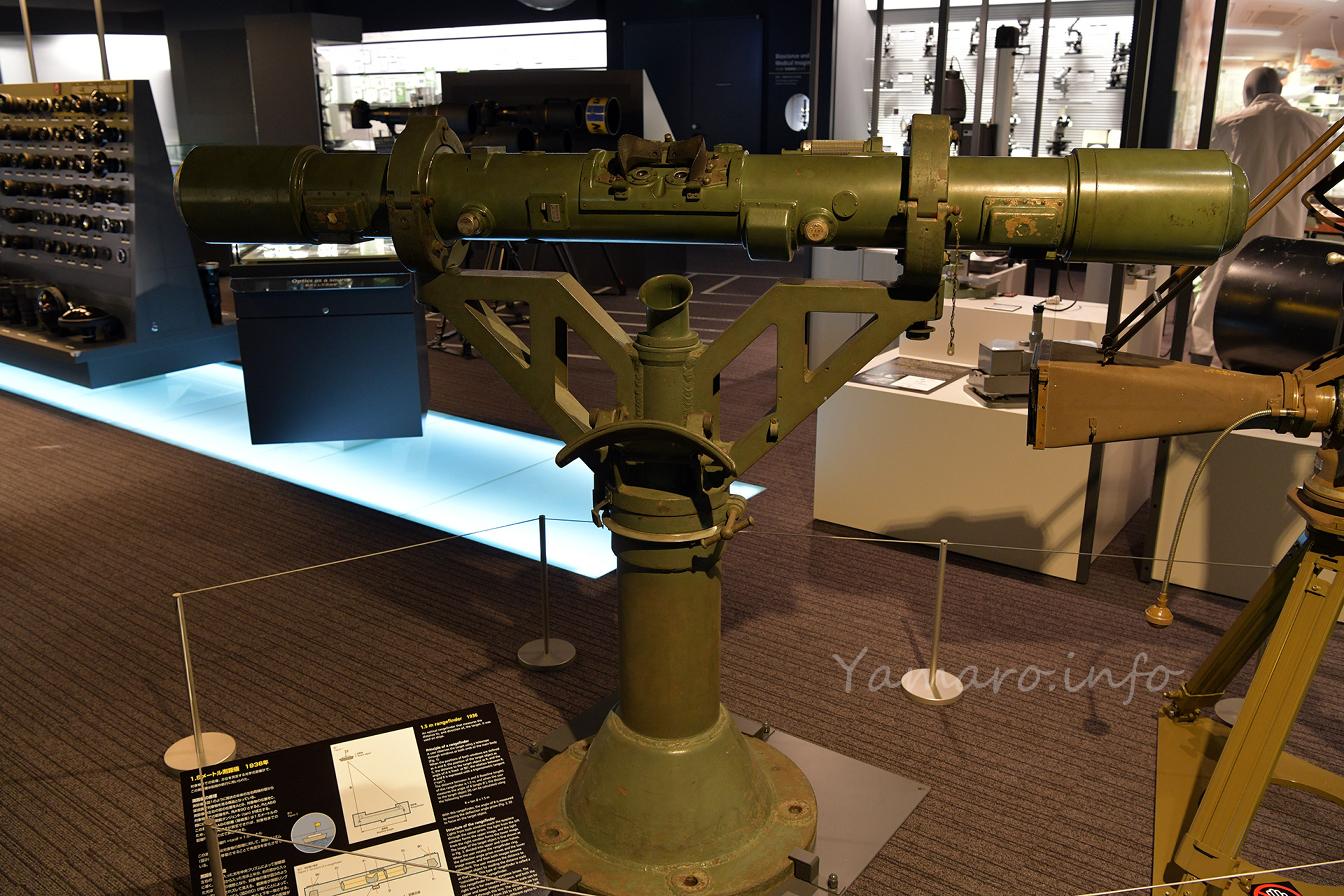

百里基地では、2020年3月を持って偵察機のRF-4E/EJファントムIIを運用する501SQが最後間もなく終了なので、撮影に出かけていました。

2020年3月

3月、いよいよCOVID-19が日本国内でも流行し始めました。とは言え、前半はまだ外食を控える、という感じまでには至っていなかったような。泊まり出張もあり、その先で出会ったお酒とか、アップしていました。月末に関東では季節外れに雪が降ったり、一転して花見をしたり。百里基地では収穫なし。この頃にはそろそろ外出を控えよう、ソーシャルディスタンスをとろう、集まりの人数は最小限に、という動きが出てきていましたね。

行事は縮小や中止、娘の保育園卒園式も、1人で行きました。

2020年4月

いよいよCOVID-19が日本で流行、医療機関は切迫する状況。

娘の小学校入学式を行って、学校自体は休校、仕事は全面テレワークになりました。

外出も最小限に、体力維持のお散歩だけの日々。子供を見ながらテレワークでした。

そんな中、腕を落とさないよう、テレ(望遠)ワークを自宅ベランダから開始。これが案外色々撮れて、実は一番望遠レンズを使っていた時期だったりします。

2020年5月

GW休みも自宅、時々散歩の日々でした。散歩すると、近場で色々発見があるのは収穫だったり。こんなところにこんな建物があるのか~とかね。

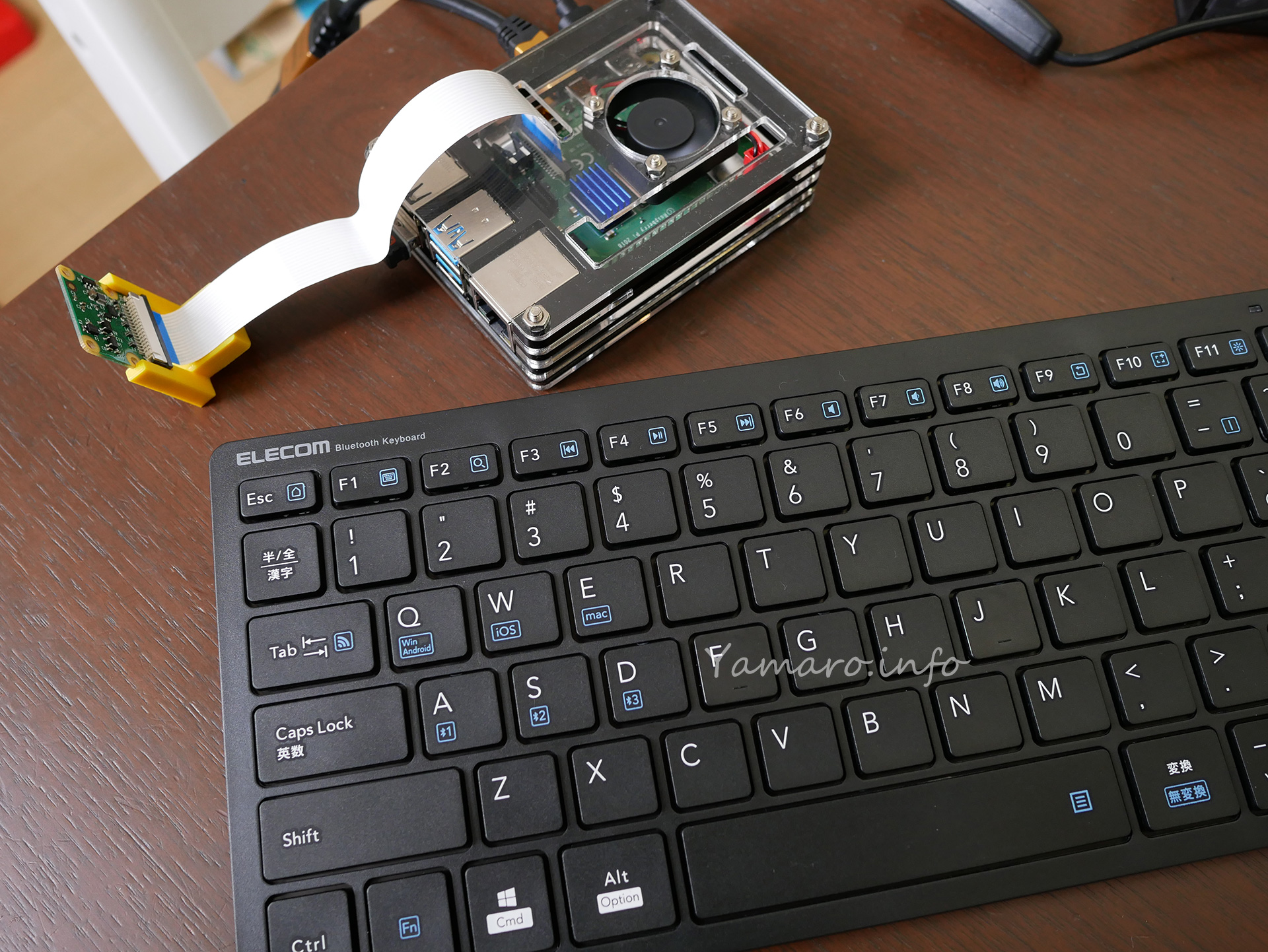

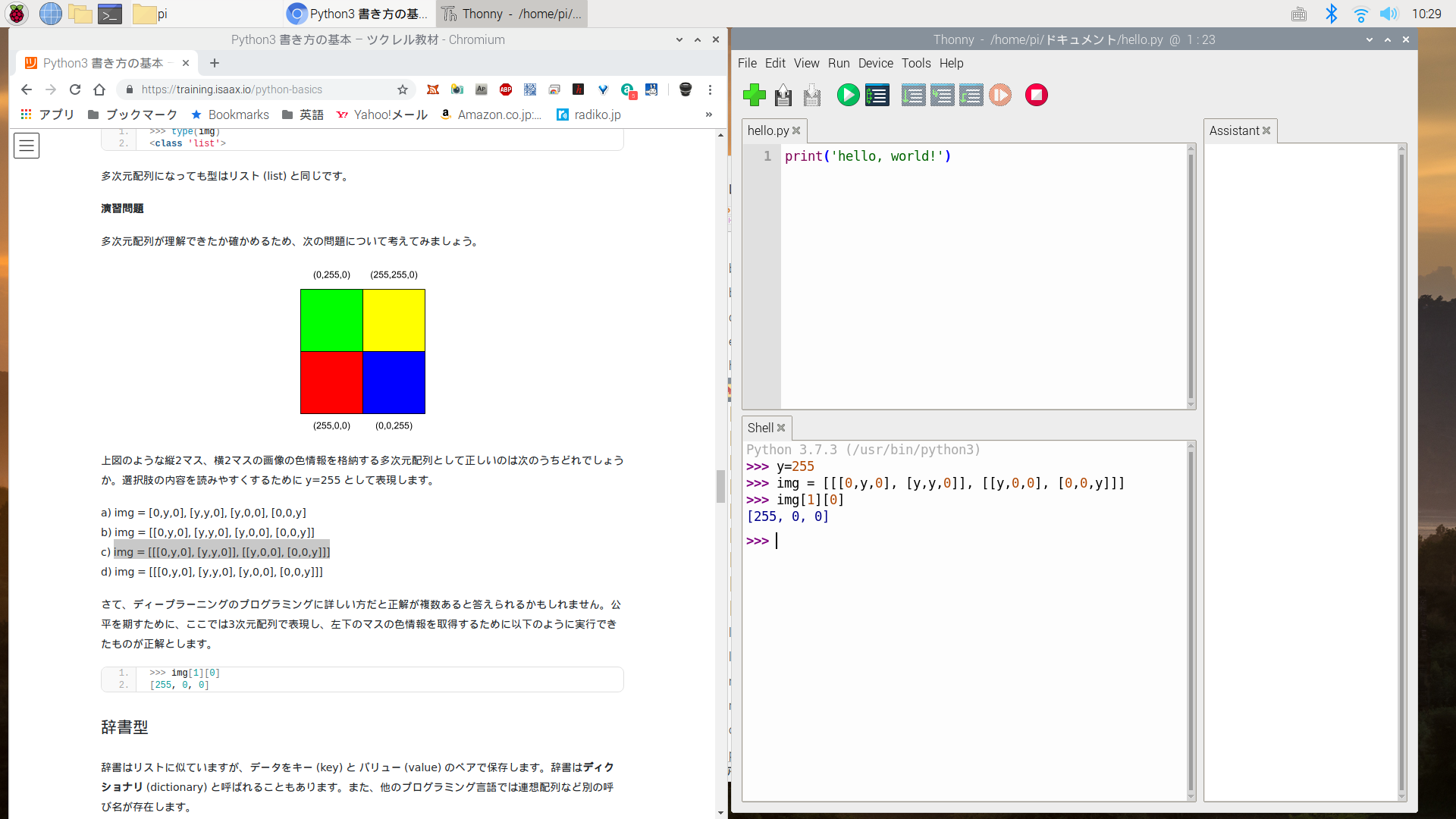

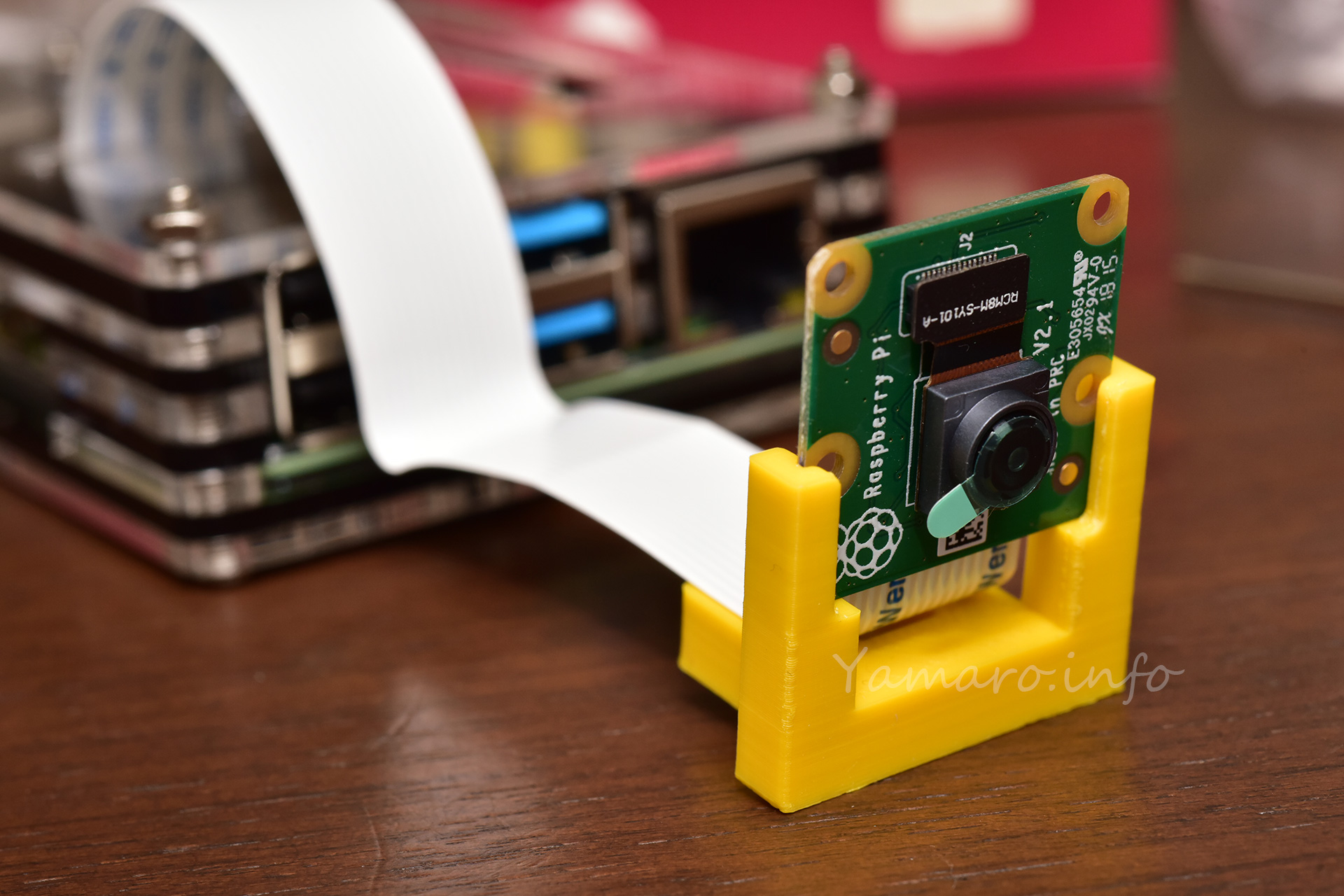

Python勉強がてら、ラズパイを買ってみたりしました。

ブルーインパルスが医療従事者応援のために、東京都上空をフライト、なんとか家から見えるかな~と望遠レンズをセット、1200mmでも豆粒でしたけどね。

2020年6月

ラズパイでお勉強

Pythonのお勉強

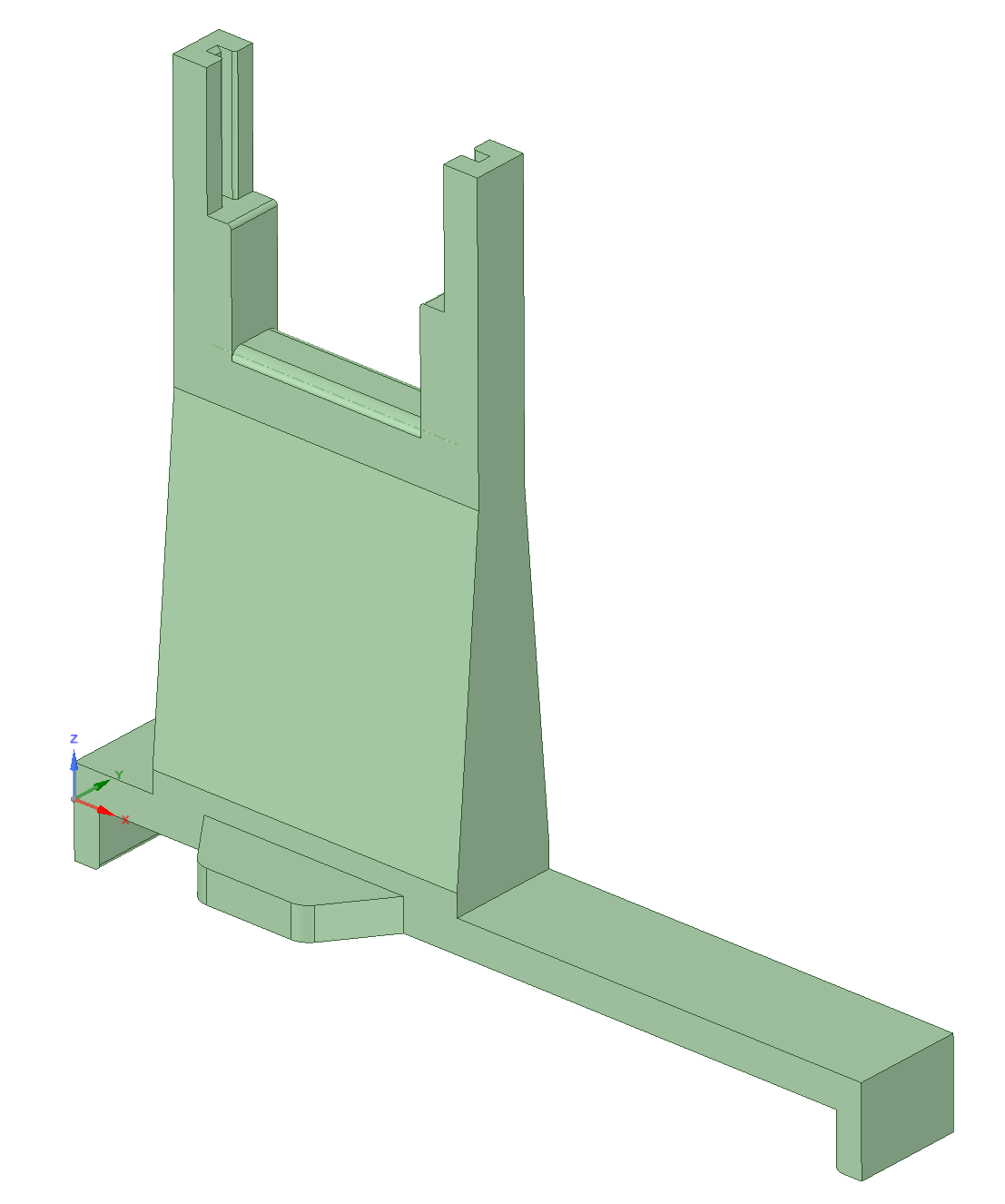

カメラマウントその2を3D設計

マウントを3Dプリント

写研埼玉工場解体を知る

写研埼玉工場メインビル

写研埼玉工場メインビル

WXR-5950AX12導入

お取り寄せグルメ「E.Y竹末」

お取り寄せグルメ「E.Y竹末」

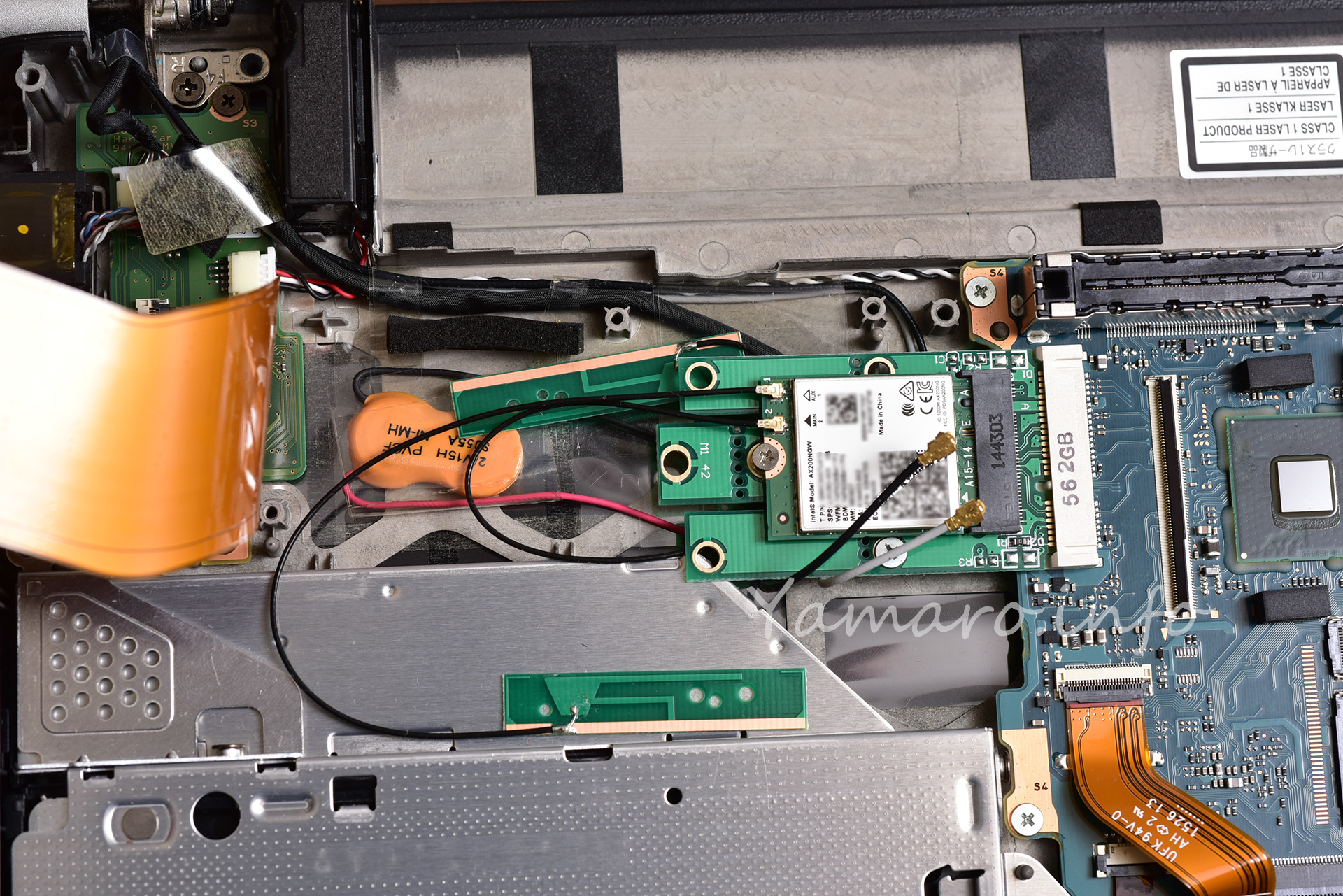

ノートPCの無線を11ax化

ノートPCの無線を11ax化

テレワークがメインとなるも、出社も時々行うように。

テレワーク中の自己学習で、ラズパイを使ったPython学習を進めたり、カメラマウントを再設計したり。

写研埼玉工場の解体を知り、この月から定期撮影を開始しました。写研の記事は、デザイン関係の方を中心に注目度が高く、当ブログのアクセス数が伸びたりしました。

テレワーク常態化に伴い、家の中の無線LAN環境も改善のため、11ax対応(WiFi6)のBuffalo AXR-5950AX12を導入したり、サブで使っているノートPCを11ax化したりでした。

2020年前半は、とにかく迫りくるCOVID-19、そして外出自粛と、とにかく日常の生活が大きく変わりました。

東京五輪は延期となり、予定のお仕事ができなくなり、会社や学校に行けなくなり、とにかく不便と忍耐の半年でした。

2021年は、もう少しCOVID-19が落ち着けばと思いつつ、後2,3年は続くのかなという感じでしょうか。

少しずつ新しい生活様式に慣れつつも、慣れからなのか、また感染者が増えつつあり医療切迫など、予断を許さない感じですね。

妻も、看護師なので、いつどうなるやらといったところです。

2021年元旦は、2020年総括の後半からお送りする予定です。では、良いお年を!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cde0cf1.c226411d.1cde0cf2.eda19c3f/?me_id=1275375&item_id=10022747&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyaotomi%2Fcabinet%2Fitem0010%2F25914.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)