毎年のルーチンワーク、GWの廃墟撮影。今年は状況を加味して、県またぎしない撮影地に赴きました。

東京都奥多摩 鳩ノ巣駅周辺

青梅街道の鳩ノ巣駅周辺

GW期間中とはいえ、平日ですし、状況が状況だけに人もまばらです。

青梅街道沿いに早速廃看板を見つけました。この先の雲仙橋にまずは向かいます。

2トン超えの車両は通行禁止。もちろん、そこへ車で行くつもりはありません。エスティマじゃ2t以内とはいえ、無理でしょう。

雲仙橋周辺

写真の民宿は、緊急事態宣言を受けて休業中でした。

雲仙橋からの眺めはなかなか良さそうで、紅葉の時期に来てみたいです。

幅2.2m以内とはいえ、普通車で通ろうとは思わないですね。このあと軽自動車が通り抜けていきましたが、軽自動車が限界かな。

廃業した飲食店?

橋のお隣には、明らかにかなり前に廃業したと思われる飲食店らしき建物。

かなり傷んでします。廃墟歴は20年くらいか。駐車場の車は現役でした。

それでは目的地へ向かいます。

鳩和荘へのアプローチ

傾斜を降りていくと、すぐに鳩和装のフロントへ到着しました。

観光道になっているためか、道路自体はきれいなものです。

鳩和荘フロント

鳩和荘フロント

「むかし絵の宿 鳩和荘」の看板は健在です。排莢にありがちなセンスの悪さもなく、今でもこのまま営業していておかしくなさそうです。

あちこちに真新しい立入禁止の札とロープが張られていました。

横の看板は少し割れています。日観連の看板が懐かしいです。2012年に、国際観光旅館連盟と日本観光旅館連盟を統合し、日本旅館協会となったため、日観連の看板は、今では見られないですね。

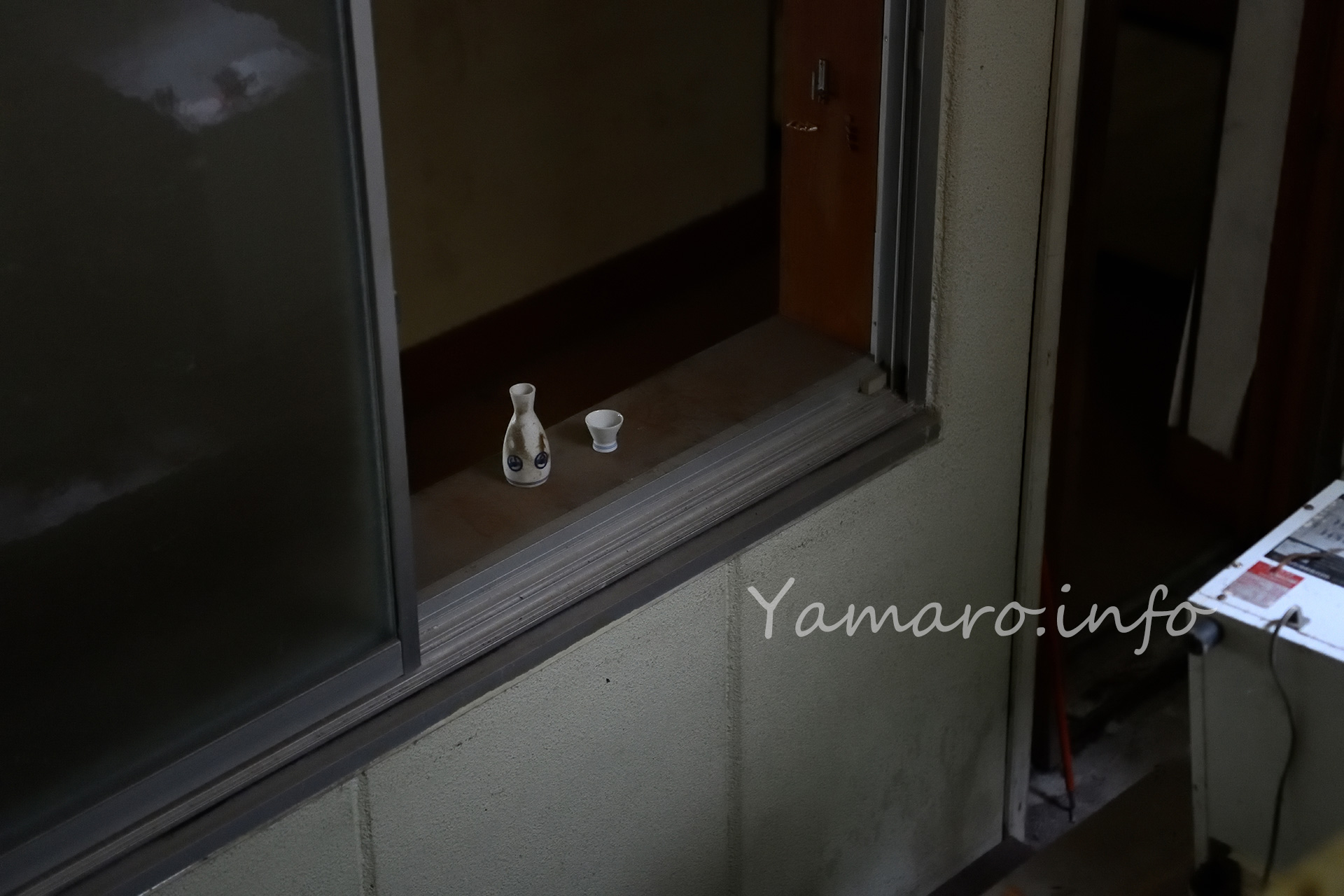

どこもかしこも、窓は板で塞がれていますが、開いている窓から中を覗き込むと、お銚子とお猪口が。カニのマークが入っていますが、これは奥多摩の小澤酒造「澤乃井」のマークです。当然、日本酒は地元の澤乃井が提供されていたのでしょう。

ガスメーターの有効期限は1992年まで。

ガスメーターの有効期限は1992年まで。設置されていたガスメータ、有効期限は1992年でした。この鳩和荘、廃業したのが2000年頃と言われていますが、そうだとするとこのガスメーターの1992年の有効期限と一致しません。

ただ、この場所に設置していたプロパンガスを使わなくなっただけかもしれませんが、バブルが崩壊した時期なので、この辺りから経営規模を縮小していた可能性はありそうです。

双竜の滝、そして…

フロント横の道を奥に進むます。

すると滝が見えてきました。小さな滝です。こんな渓谷があるとは。しかし橋から滝と反対側を見ると…

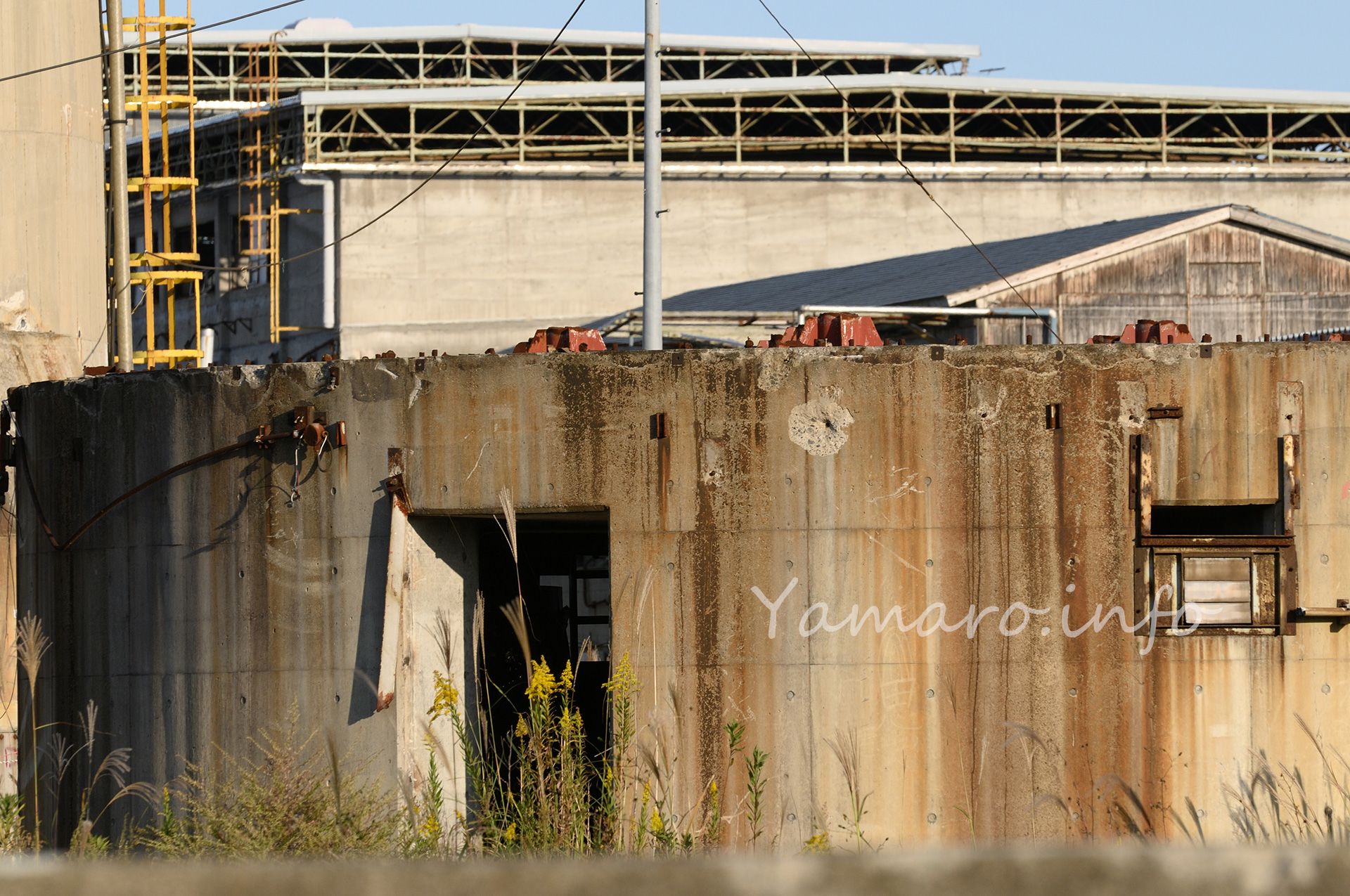

双竜の滝と、鳩和荘の建屋の一部が

なんと、小さな渓谷の中に建物が見えます。ここも鳩和荘の一部のようです。よくぞこんな場所に建造したものです。重機は入らないでしょう。クレーンで資材を降ろしたのか、今となってはどうやって建造したのが未知ですが、本当にすごい場所に建物があります。

思ったより規模が大きい上に、ものすごい場所に建物があり、感動しました。いや現役時に来てみたかったです。

引き返して反対側に移動

この橋の先は、青梅街道へ向かう道のようだったので、一旦戻り、反対側の道を目指します。

フロントに戻ると、よく見ればひさしの板が垂れ下がり、廃墟歴20年超えであることを伺わせます。

途中にあった受電盤は現役。鳩和荘の電気は既に止められていましたが、周辺の電気は使えるようになっていて、街灯や河川の設備用なのでしょうか?

道を下った先に建物がありました。

ボイラー室?と

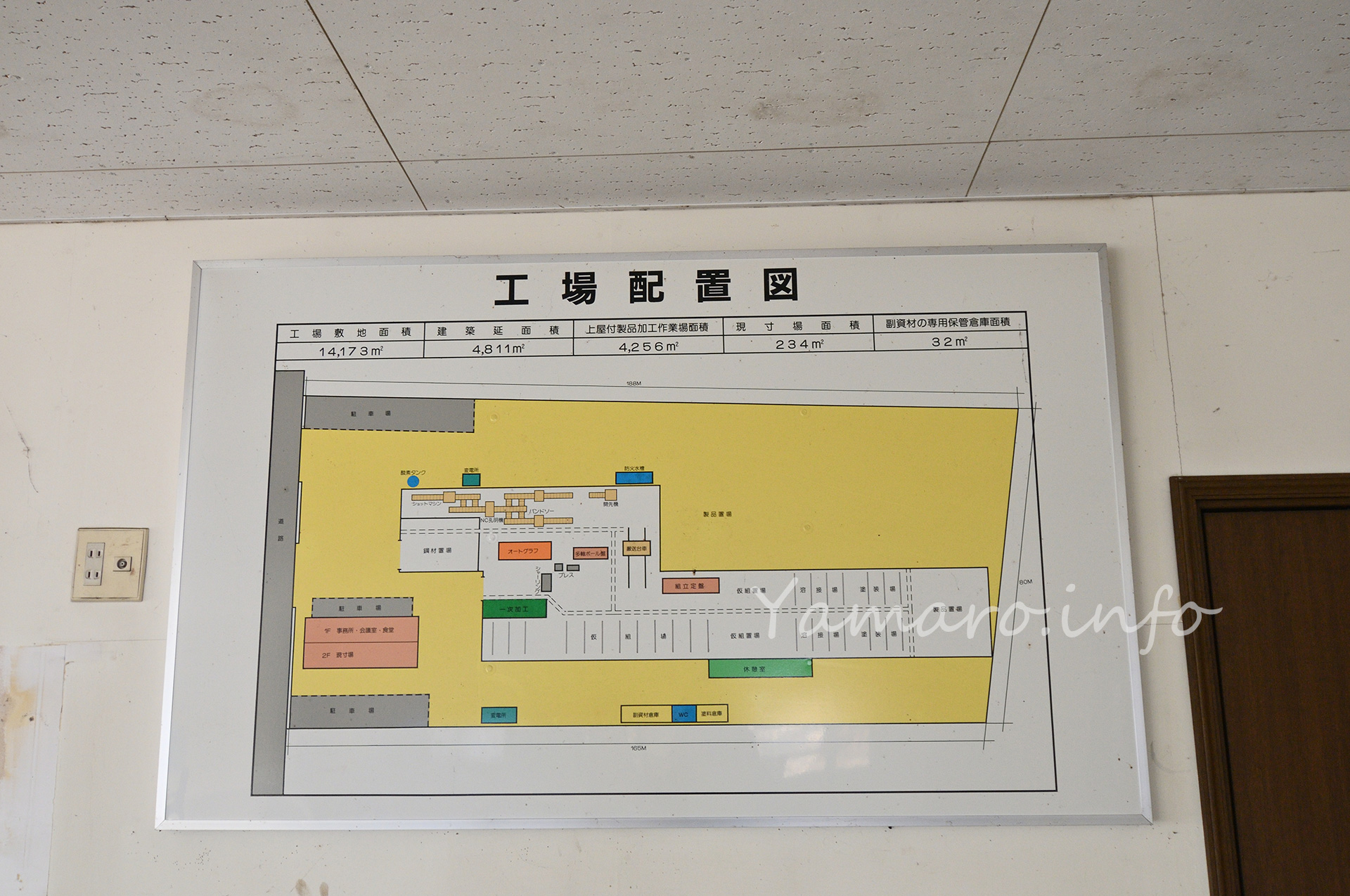

ボイラー室と謎の建物

まず見えた小さな建物は、恐らくボイラー室でしょう。横には貯水タンクもありました。

ただ、一層下がった場所、何となく露天風呂の仕切りのように見えたけど、浴槽は見当たらず、ただの屋上広場のように見えました。何の場所か不明です。

ソーラーの照明が取り付けられていて、これはどうやら自治体が後から設置したもののようです。

旧「一心亭」

降りていくと、更に別の建物もあり、またし霧のあった屋上のある建物もかなり大きな建物のようです。

後で調べたところ、ここは鳩和荘とは別の旅館だったようで、現在別の場所で営業している「一心亭」の建物とのことでした。

2007年9月の台風により多摩川が増水した際に、1階部分が水没したそうですが、その後も復興して、暫くこの場所で営業していたようです。賑わっていた頃の写真がのったブログを見つけました。

どうやら、2011年頃に新しい店舗に移転したようで、現在は旅館ではなくそば屋として営業しています。

こちらもそこそこの規模の旅館だったようです。

新しそうな消火ポンプは、写真を拡大してみたところ、2008年製でした。きちんと管理されているようです。

2011年まで使われていたようなので、廃墟歴は10年といったところです。

水神橋と玉川水神社

実際の撮影と前後しますが、2つの建物の間の道を下ると、川があり、更に鳥居がありました。登ってみると、小さな神社が。

玉川水神社

上がるとなかなかの絶景。紅葉の時期はきれいだろうな。落ちないよう慎重に多摩川を撮影、このロケーションはなかなかです。

旧一心亭とその周辺

旧一心亭

ロケーションは素晴らしい。割れた窓ガラス(割られた?)はちゃんと板で塞がれています。ちゃんと管理されている証拠です。

そして、一心亭の横には、水神の滝が。小さな滝ですが、なかなかの景色です。

周辺は紅葉が青々としていましたが、もう紅葉の時期はまた行きたいなと考えています。

旧一心亭と水神の滝

一心亭の左側の建物2階は、ガラス越しに宴会場と、カラオケのモニターが見えました。

昔は、会社の慰安旅行などで、こうした場所に週末団体が押し寄せて、さぞかし盛況していたのでしょうが、バブル崩壊後、こうした福利厚生で金のかかる社員旅行は、すっかり下火になってしまいました。この場所も、周辺は駐車場も大きくないですし、青梅線に乗ってくるしかなく、アクセスは必ずしもよくありません。

こうしたことから、宿泊施設としては衰退したのでしょう。

ただ、そば屋としては賑わっていたようなので、ここを引き払うまでは、もう旅館よりそば屋がメインだったのかもしれません。

移転して営業している一心亭ですが、旧一心亭の建物を取り壊すにも、重機が入りづらく、費用がかかって難しいという側面もありそうです。

再び鳩和荘へ

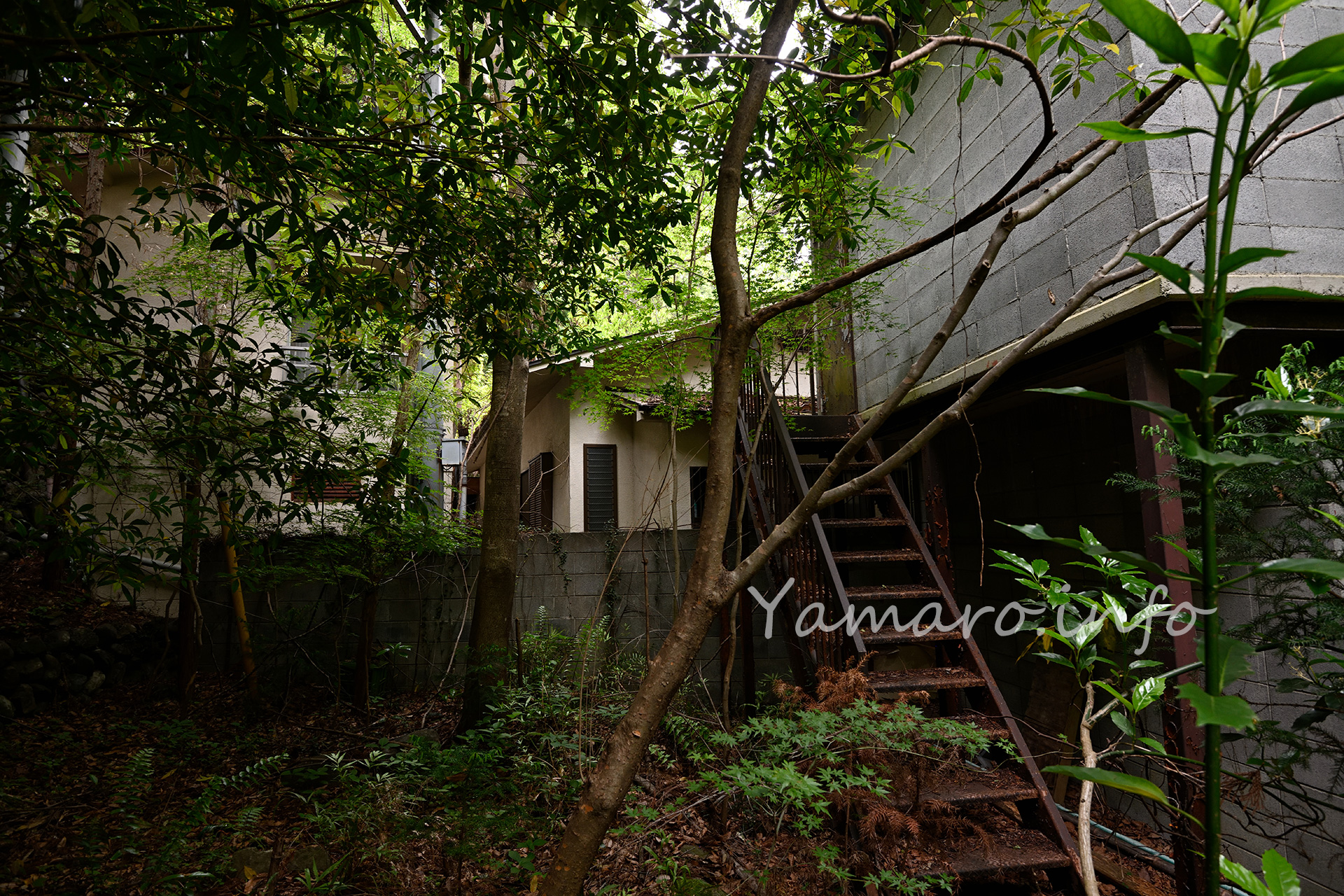

滝の左側にある階段を上がると、そこには鳩和荘の建物がありました。

鳩和荘の客室建物

いや、予想以上に大きい。よくこの場所に建てたものです。

横手に周って、その廃墟としての熟成感に惚れ惚れしました。

最高の朽ち具合です。あまりの美しさに圧倒されました。まさに今最高に熟成された廃墟美を感じさせる建物です。これだけアクセスしやすい場所にあるのに、ほとんど荒らされていないのも好印象です。ちゃんと道があって、そこから見られる廃墟はそう多くありません。

何度も言いますが、もみじの葉が多いだけに、紅葉の時期は最高に美しいでしょう。

ボイラー室?と社員寮?

反対側には、ボイラー室らしき建物、その奥には恐らく仲居さんたちが宿泊していたであろう社員寮と思われる建物がありました。

再び客室建物に目を移します。ずっと見ていたい。そんな心境でしたが、この日まもなく雨の予報だったため、少し急ぎます。

食事運搬用リフトのスロープ

食事運搬用リフトのスロープ

食事運搬用リフト

食事運搬用リフト

建物は渓谷沿いにある

建物は渓谷沿いにある

カバーを掛けられたリフト

カバーを掛けられたリフト

素晴らしい熟成具合の客室建物

立入禁止のロープがないところまで接近。良い廃れっぷりです。廃墟歴は四半世紀といったところか? 特に渓谷に近いこの建物は、フロントの建物より朽ちていて、川が近いため湿度が高いのも影響していると思われます。

いや素晴らしいものを見せていただきました。

それでは、フロントのある場所へ戻ります。

電気メーターは外されている

電気メーターは外されている 社員寮?

社員寮?

1999年秋のカタログ

1999年秋のカタログ 右上に看板が見える

右上に看板が見える

電気メーターは外されて何年たつのでしょう? 建物の脇に1999年秋のNational/Panasonicの暮らしの特選カタログが束になって落ちていました。ただ、これは廃業後にに捨てられたのかもしれず、ここの廃墟歴を示すには証拠不十分です。

それにしても、このロケーション、気に入りました。あまり取り上げられていない場所、というのも気に入りましたし、荒らされていないのもよいですね。

鳩和荘の廃墟歴は?

有効期限1992年のガスメーターは、事前調査した2000年前後に廃業した時代と少し一致しません。

ところで、フロントに貼られたNHKのシールに、年月が書いてありました。

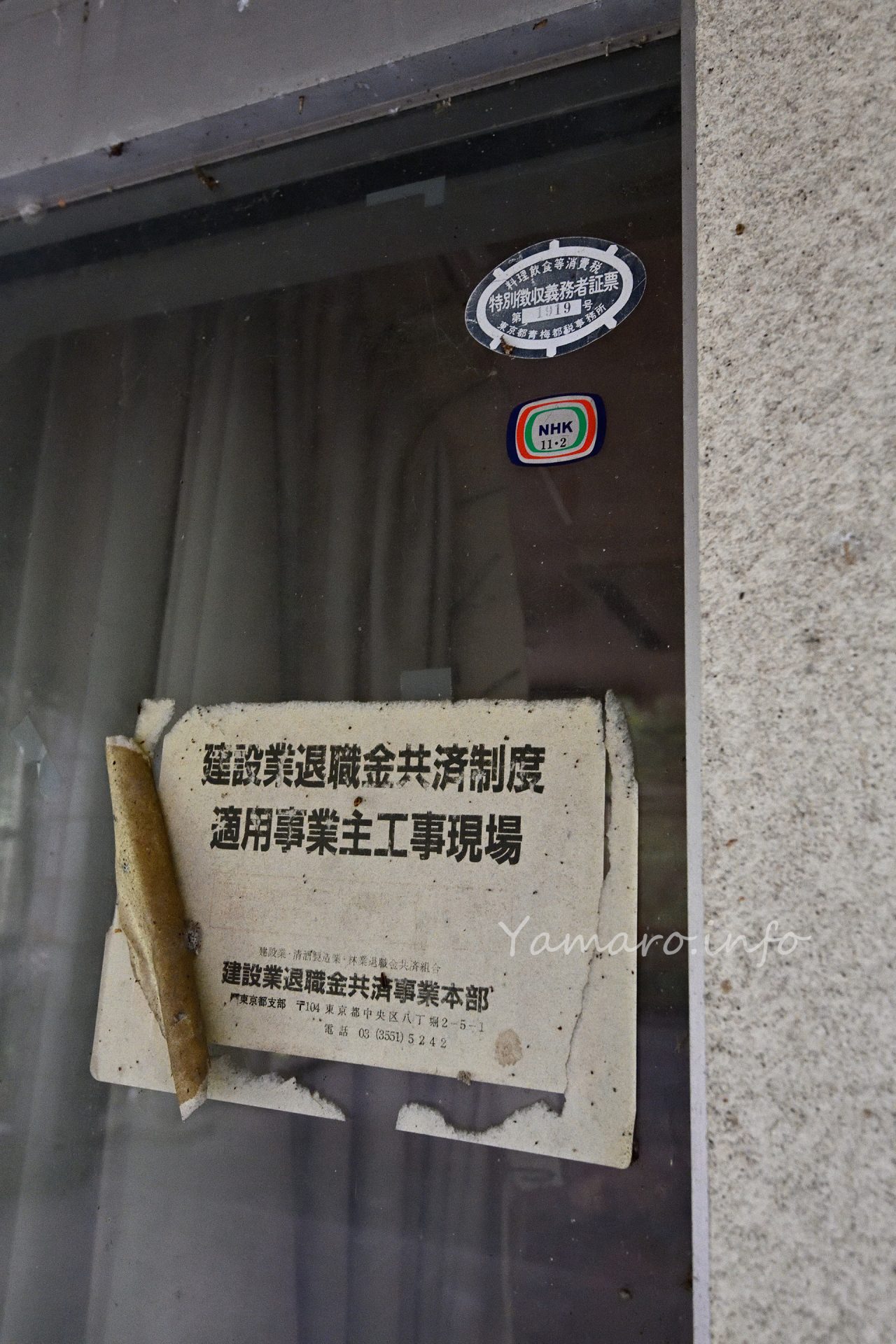

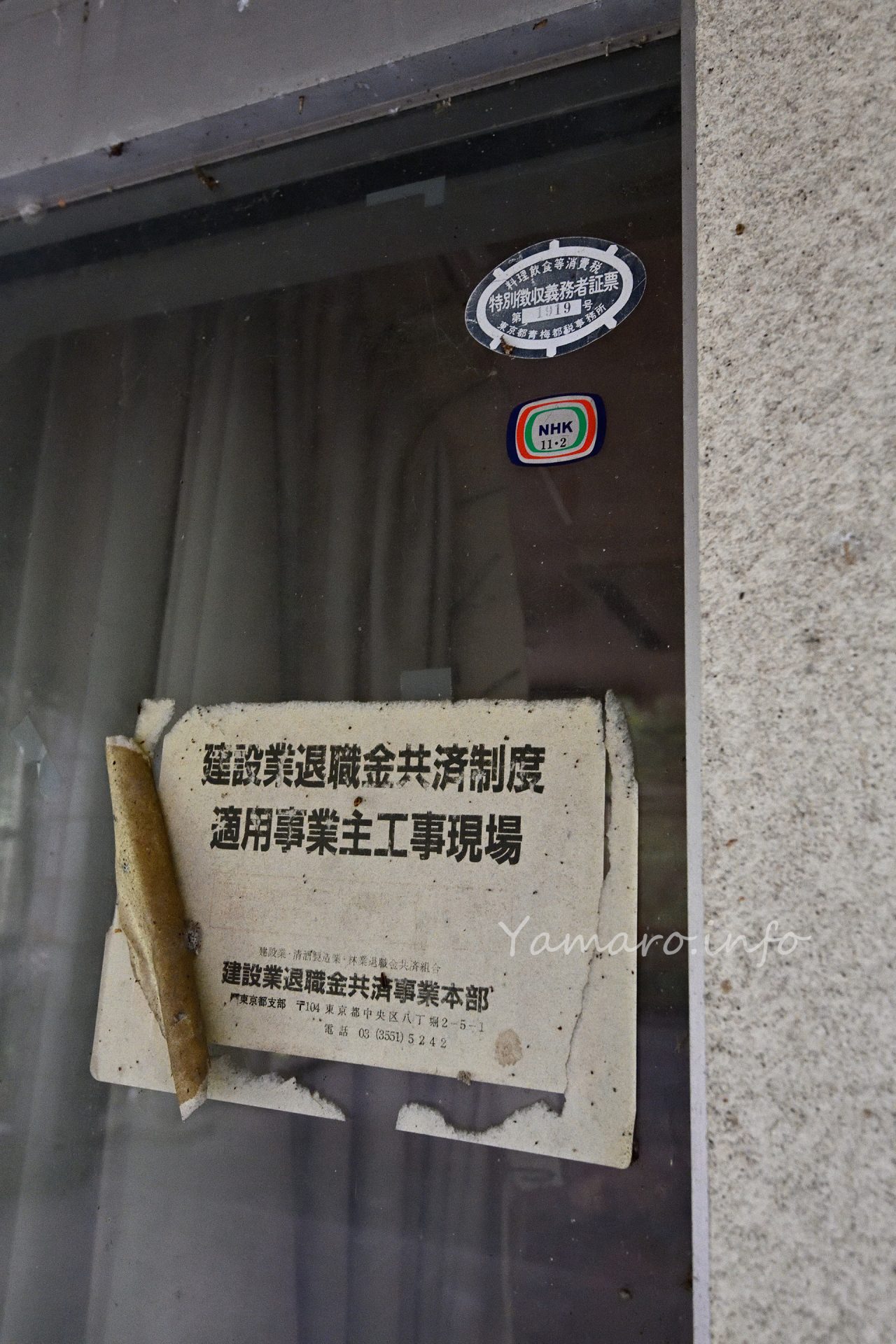

フロントに貼られたステッカーと貼り紙

フロントに貼られたステッカーと貼り紙まずNHKのステッカー。「放送受信章」と呼ばれており、2009年(平成20年)に廃止されましたが、NHKと契約していると、昔はこのステッカーが玄関ドアに貼られていました。「11・2」は平成11年2月を示しており、この通りであれば2000年2月に契約更新したものと思われます。ただ、これは廃業されたとされる時期と重なりますし、不思議です。

一方その下にある建築業退職金共済制度の貼り紙、郵便番号は3桁、電話番号は10桁(市外局番東京03を除くと8桁)です。

郵便番号の7桁化は1999年(平成10年)2月2日から、東京都の電話番号8桁化は1991年からです。

つまりこの貼り紙は、1991年から1999年の間に貼られています。が、これだけでは廃業時期がわかりませんが、90年代半ばあたりには、まだ営業していたのかと思われます。

総合すると、90年代には営業規模を縮小し、90年代後半から2000年辺りにかけて廃業したのではないかと推察します。

鳩和荘、現在は奥多摩工業株式会社の所有となっています。

最後に水神の滝から建物を望む

最後に水神の滝から建物を望む 左の建物は現役です

左の建物は現役です

最後に、水神の滝から建物を望みます。上に登ると、もう木の陰に隠れてほとんど建物は見えません。

全盛期の頃の写真を見てみたいですね。

2000年頃まで営業…と考えると、つい最近のように感じますが、Yamaroが若かった頃がその辺りだからですね。もう四半世紀近く前です。

その時代、インターネットはあったけどISDNだったし、スマホどころかガラケーもカメラはまだついていなかったし、カメラもデジタルカメラ黎明期で、まだフィルムより性能は悪かった時代。

SNSもないし、20世紀末の情報って、今みたいに検索してもなかなか出てこないわけです。

20世紀は遠くなりにけりですね。

以上、久しぶりに廃墟美を感じることが出来た撮影でした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c0447d7.1a4770ed.1c0447d8.d43f6a2a/?me_id=1253726&item_id=10002840&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fnikondirect%2Fproduct%2Fimg%2Fpsr00753_01_m.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)