新年あけましておめでとうございます。

本年もYamaro.infoをよろしくお願いいたします。

大晦日に続き、2020年総括の続きです。

2020年7月

7月になると、COVID-19の感染者数は減ってきて、学校や会社にも行けるようになってきた時期。

シリアルナンバーの新しいAI Nikkor 50mm f/1.2Sの中古を購入。元箱も現行デザイン。まさかこの年の終わりに、生産終了になるとは。

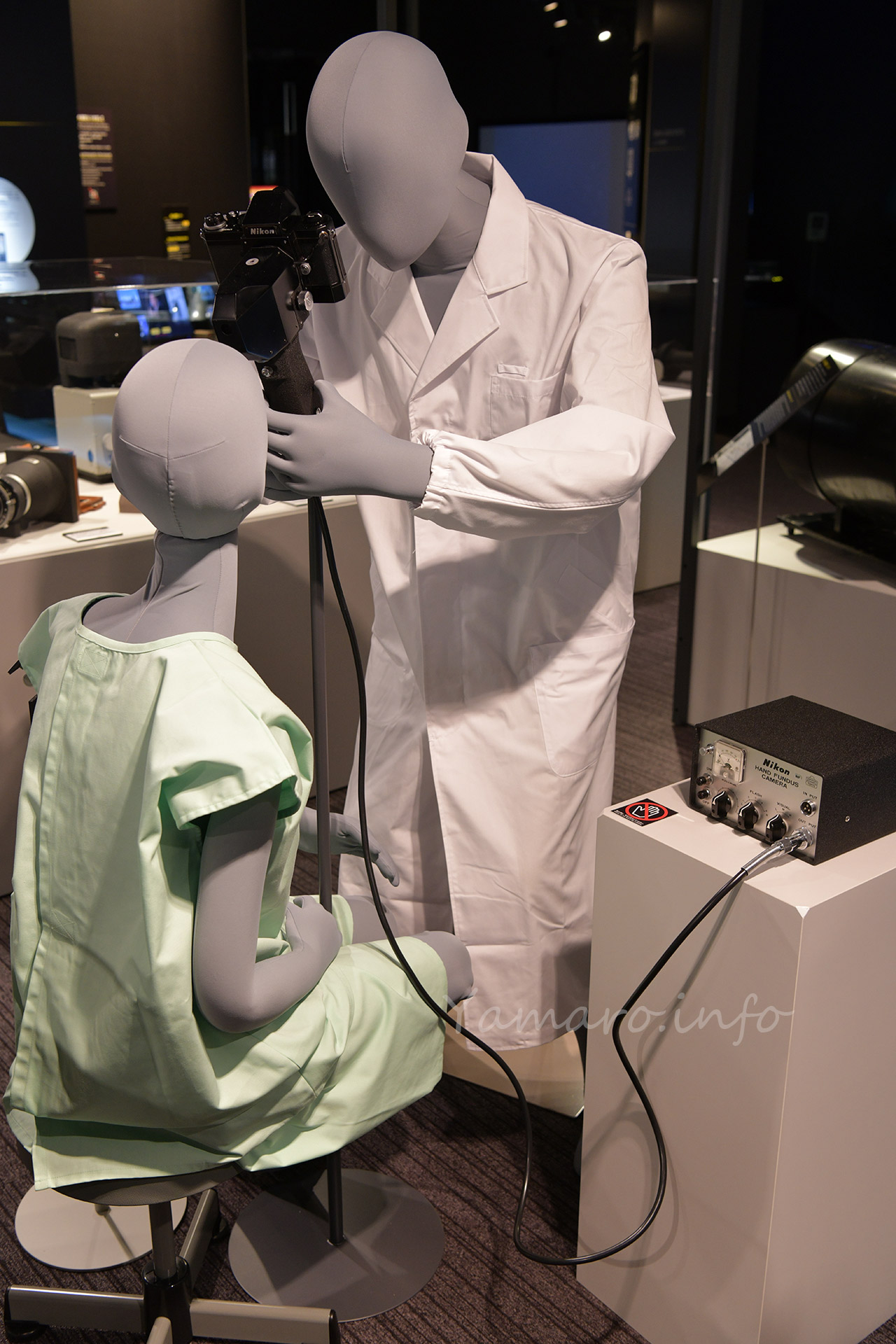

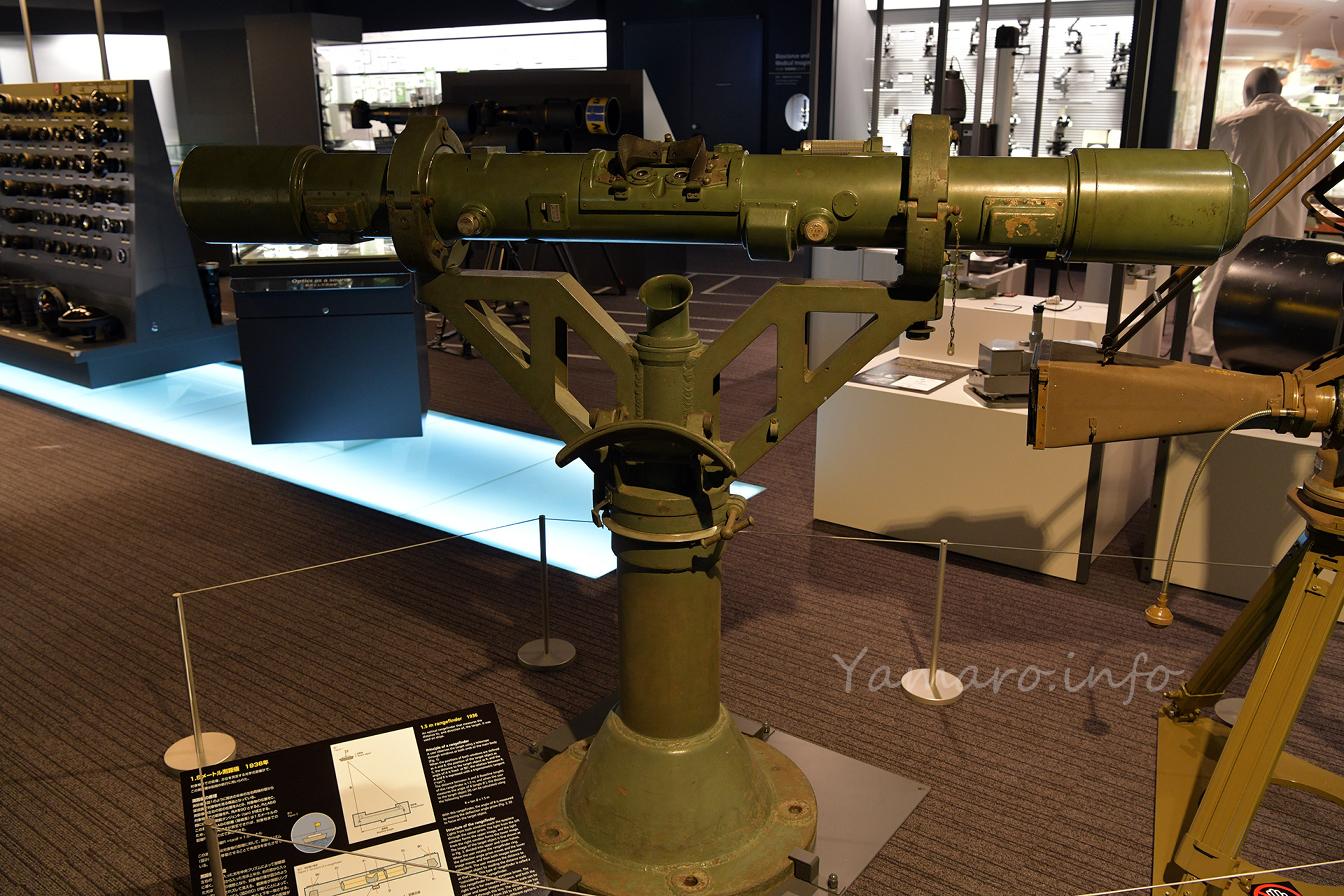

ニコンミュージアムも予約制で展示再開(現在は予約制から入館登録制に変更)したので、早速行ってきました。

映画の無限列車編が歴代興行収入1位となった鬼滅の刃ですが、もうこの頃にはうちの子ともたちは、Amazon Prime Videoでヘビロテしていたので、娘の誕生日ケーキは、妻お手製禰豆子ケーキに。

城南島海浜公園や、百里基地撮影も再開しました。

新しい生活、とやらで、外出も少しづつできるように。

2020年8月

夏休みになり、ソーシャルディスタンスやマスクなど、予防策をコウジつつ屋外撮影活動。

横須賀軍港めぐりでは、運良く空母ロナルド・レーガンや、最新鋭のイージス護衛艦「まや」を見れました。

写研埼玉工場は解体が進んでいました。

東武動物公園に行ったり、厚木基地でまったりP-1哨戒機を撮影したり、日窒鉱山廃墟群の撮影など、わりと撮影に行けました。

お酒は、前から気になっていた電気ブランを、浅草の神谷バーの売店で買ったり、百里基地に行ったり。8月ともなると、ファントムのフライトが少なくなってきているのを実感。

2020年9月

9月に入ると、撮影し続けていた写研埼玉工場の解体はかなり進んできました。

百里基地では、8月は撮影できなかったファントムも撮影できました。世界生産最終号機の440号機撮影。

毎年恒例の長瀞の流しそうめん、当初は7月の予定でしたが、COVID-19が落ち着かず断念、やっと行けそうな感じになってきたので、行ってきました。

長瀞周辺は彼岸花が多く、DC-Nikkorで滑らかなボケ味を楽しみました。

2020年10月

10月、そろそろファントム撮影できる機会が片手で数えるくらいしか出来ない状況に。とは言え、逆にラストが近いからか、ファントムもバンバン訓練を重ねていました。この月は、F-2のほうは複座のB型のみのフライト。

写研埼玉工場は、建物の解体がほぼ終わりました。

十数年愛用のAF Nikkor 20mm f/2.8Dがバルサム切れ発生で、修理へ。結局、全光学系交換となり、修理費用も中古の同レンズ価格を上回りましたが、バルサム切れ対策されているであろうと予想するので、下手な中古よりは安心かなと。

娘の七五三、前回は妻の実家の栃木で行いましたが、COVID-19のため、写真館近くの神社で済ませました。

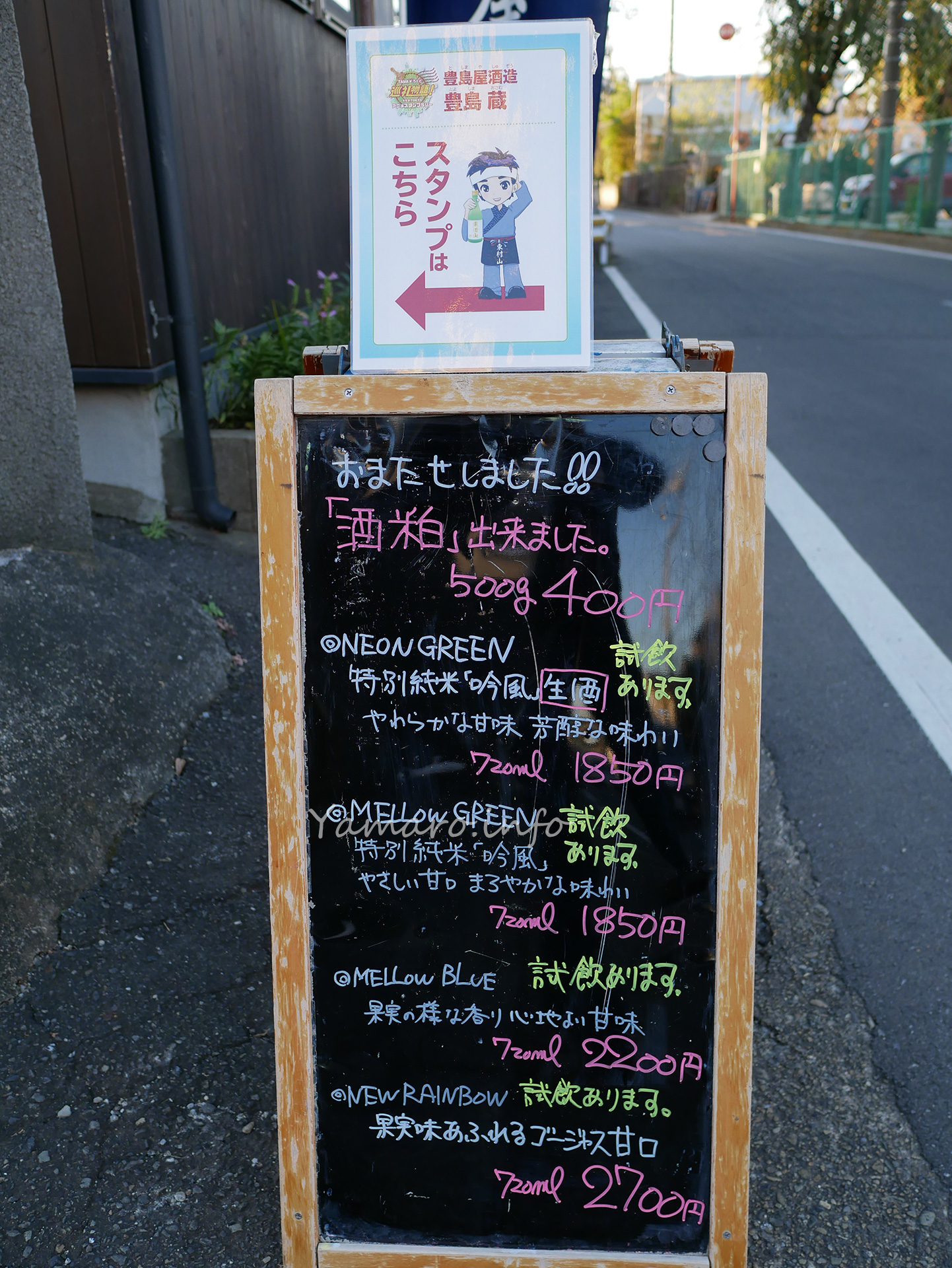

「屋守」でお馴染み、東京は東村山の酒造、豊島屋酒造の直売店に初めて行ってきました。

2020年11月

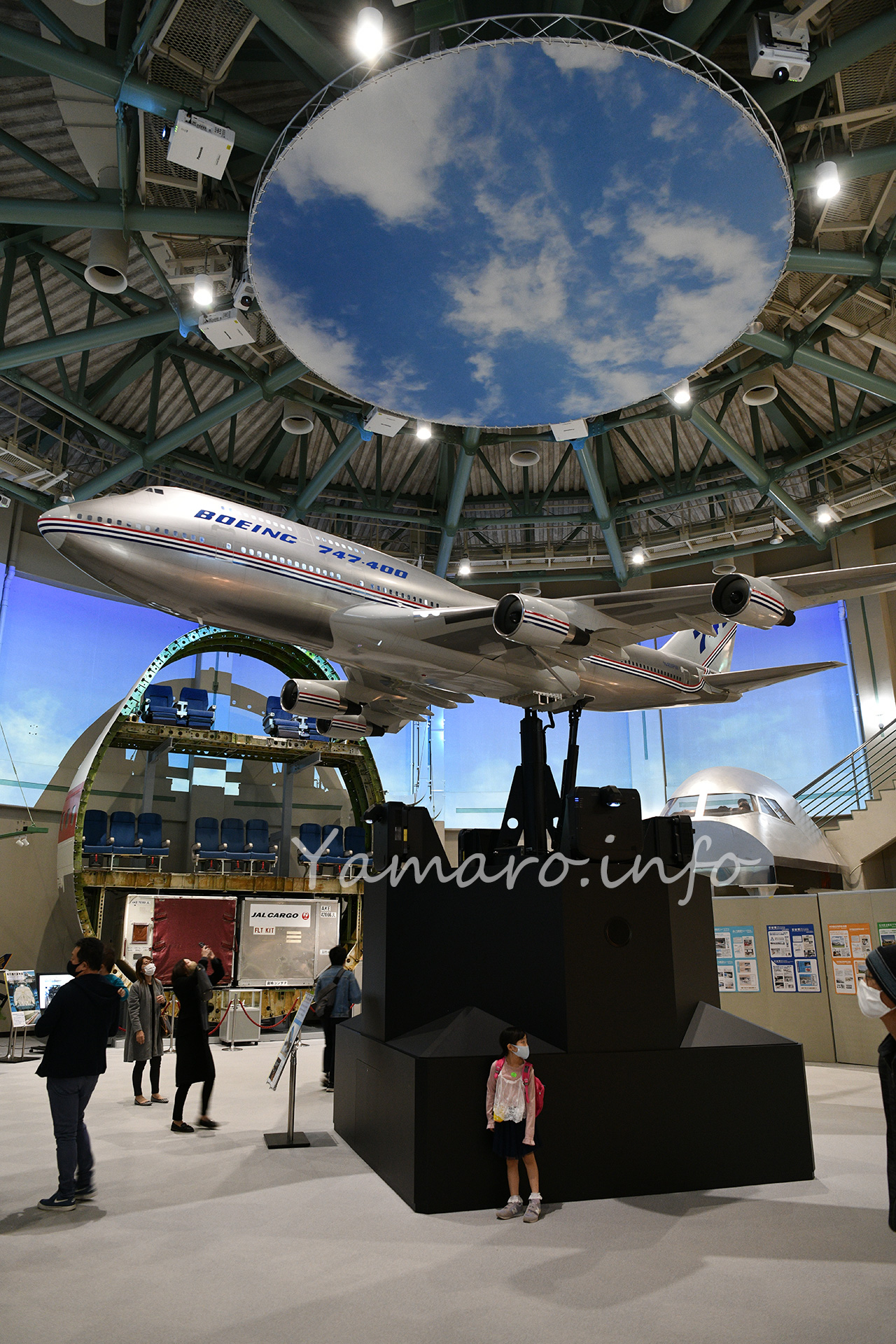

航空科学博物館へ

写研埼玉工場は外構と看板も解体済み

荒川彩湖公園

なかなか良い景色

11月になると、仕事の関係で、休みが取りづらくなり、百里基地撮影は出来ず。その代わり、土日に子供らを連れ出して航空科学博物館に行ったり、ちょっと遠いけど車で行ける大きな公園に行ったり。

写研埼玉工場は、ついに看板も撤去され、一通りの解体が終了しました。

2020年12月

ファントム440号機ラストフライト

浜松のエアーパークに展示予定

F-2のAGGでいい絵が撮れました

フォーメーション!

最初で最後の青スペマを撮れた!

青スペマ再び

ハイスピードタキシー

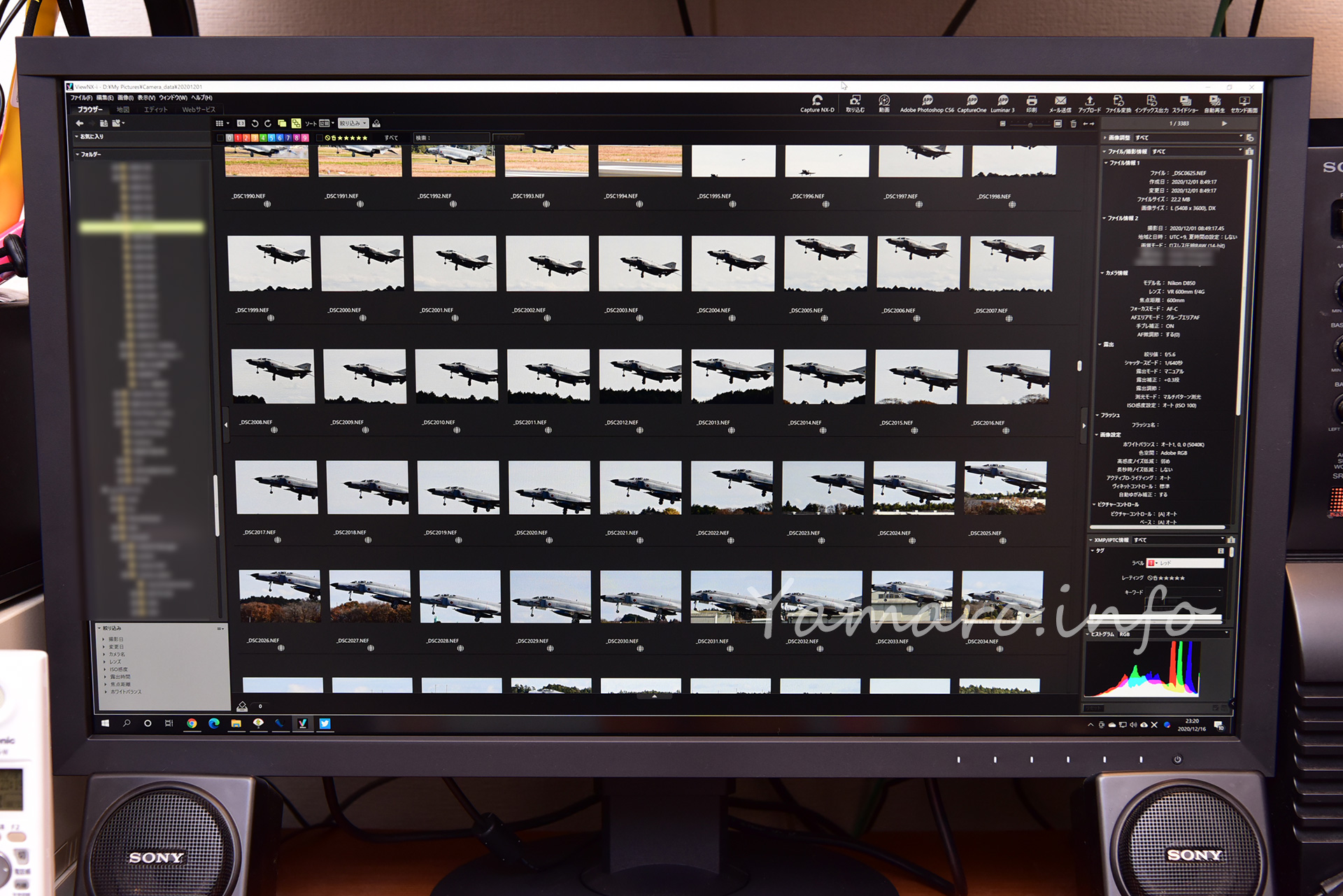

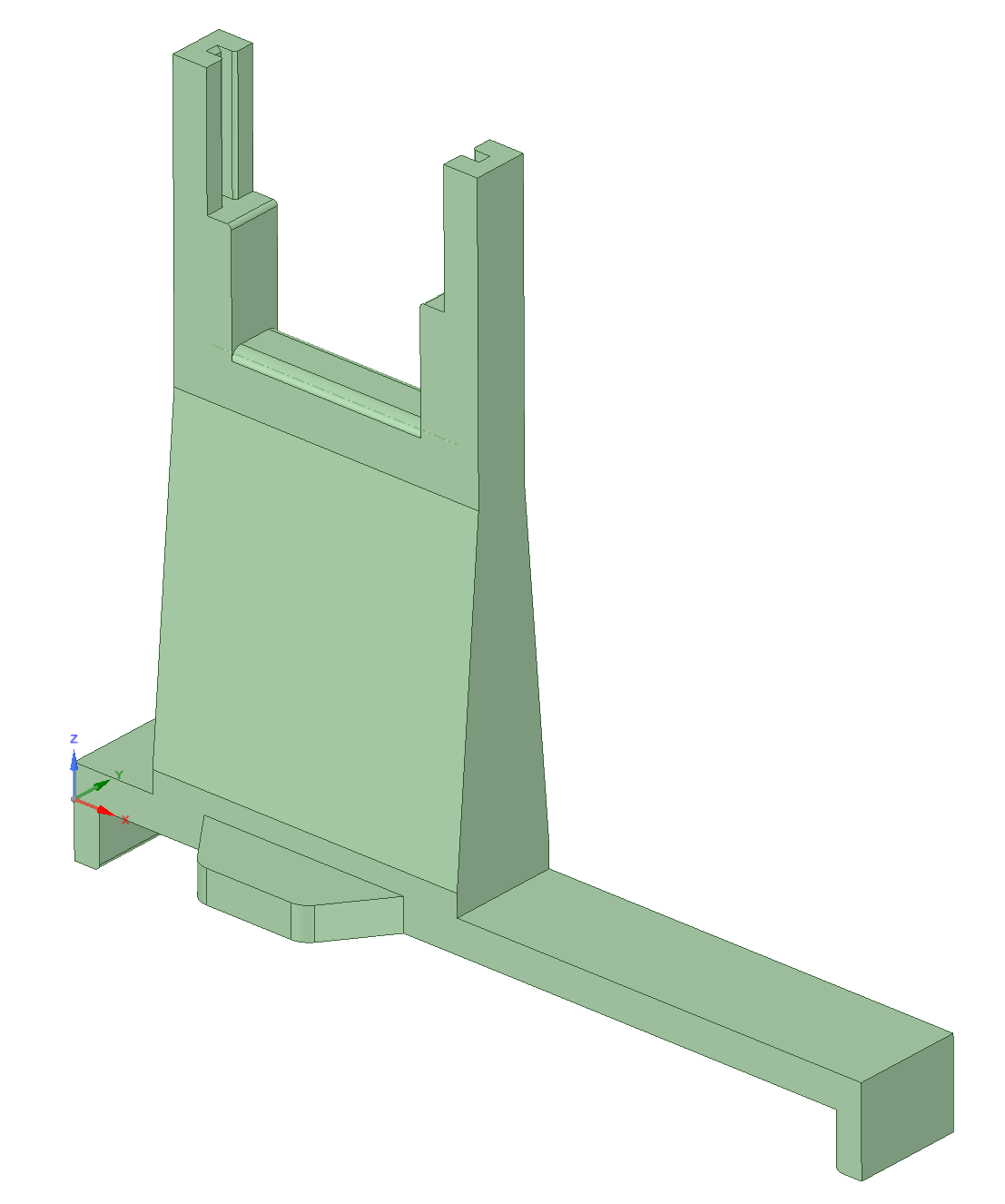

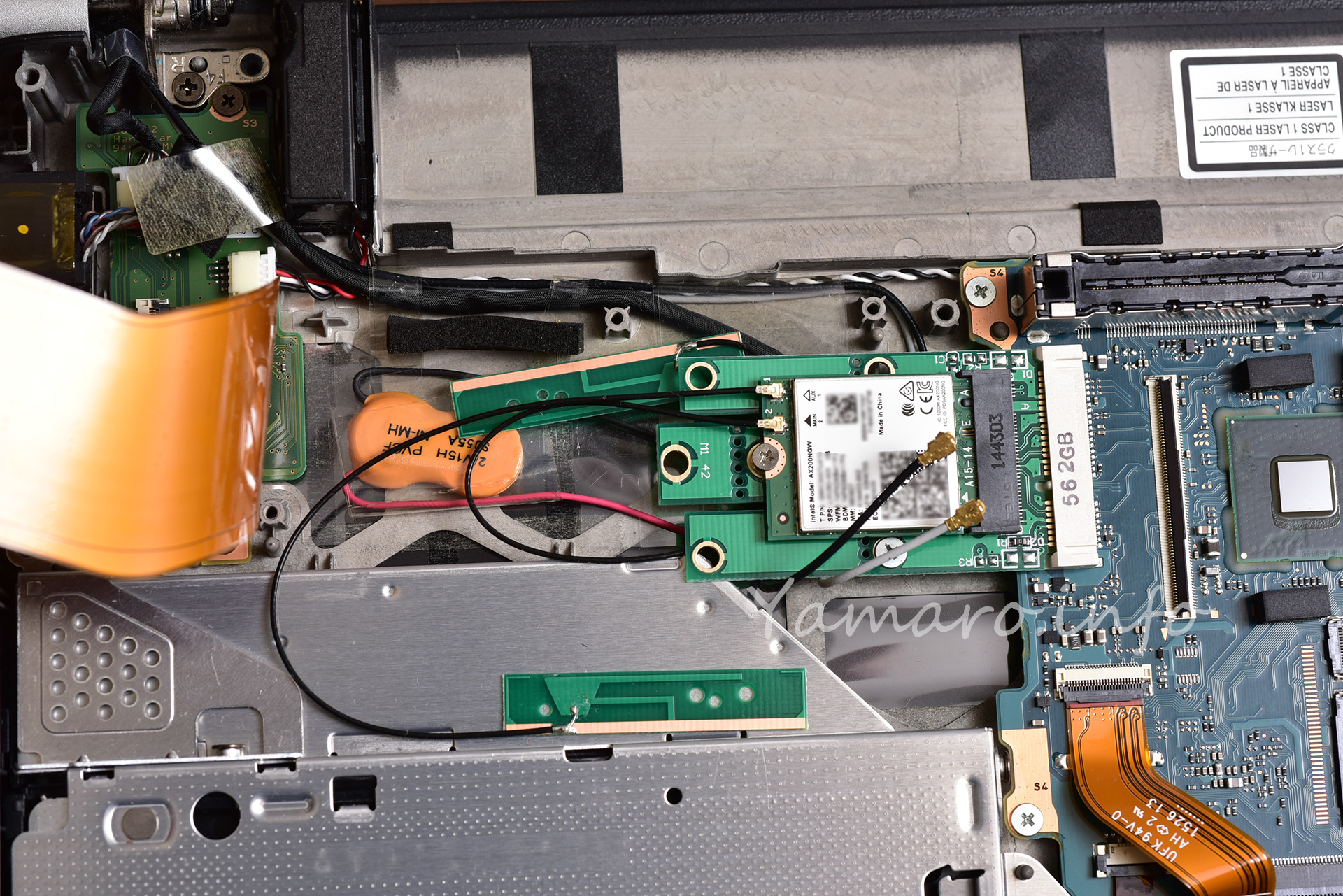

EIZO ColorEdge CS2740導入

仕事が忙しくなってきて、百里に行けるのは、この年最後となってしまいました。

朝には440号機のラストフライトの撮影、浜松基地への一方通行で、自らフライトし、彼の地で周辺を迎えました。お見送りできてよかったな。

この日は、自分にとっては初めてで最後となる青スペマファントムの撮影も出来ました。F-2も負けじとAGG訓練で、なかなかの機動を。初めてF-2を順光でまともに撮れた気がします。

撮り収めできたなーという充実感でいっぱいでした。久々にお会いできる方も多かったです。

12年ぶりにPCのメインモニタを更新、27インチ4Kのハードウェアキャリブレーション対応カラーマネジメントモニタ、EIZO ColorEdge CS2740を導入 しました。初めてのEIZOです。こいつもこの先10年以上使うことになるので、妥協せず決めました。

ということで、2020年はCOVID-19に振り回された1年でした。また感染者数が増えてきていて、2021年もかつての日常に戻れそうにないかな…というのは感じています。

が、もうどうあがいても出来ること、出来ないこと(諦めざるを得ないこと)はありますから、出来ることからコツコツと、という感じで、今年もぬるくブログは書いていきますので、今後とも宜しくお願いいたします。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1df3e05e.22bd8f9b.1df3e05f.db5c1e28/?me_id=1388726&item_id=10000034&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffirstdoor%2Fcabinet%2Fcompass1605844714.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)