先日、ベランダに据えて富士山のインターバル撮影しているNikon D810、シャッターカウント数をショット数comで確認すると、56万回を超えたところでした。

Nikon D810の公称シャッター耐久回数は、20万回です。もちろん、これは設計上の目安としているものであり、実際はそれより早く壊れる可能性もありますし、その逆も然りです。それにしても、公称の3倍近く使えているということは、実際には余裕を見た設計をされていると思われます。

公称シャッター耐久回数ってどのくらい?

フィルムカメラ時代は、一般的なフィルムは1本36コマまででした。これを何本も撮るのはプロやごく一部のハイアマチュアに限られていたため、フィルムカメラ全盛期ではあまりシャッター耐久数が話題になることはありませんでした。

2000年あたりのアサヒカメラのNikon F3特集で、図書館で複写用に使われていたNikon F3が、シャッターを88万回切ったけど壊れなかった、という記事を見たことがあります。

一般にメカは適度に継続して使われると壊れにくいです。これは業務で使われるタクシーやパトカーが、廃車までに50万~80万キロも走ってしまうのと同様ですね。

実際調べた限りの公称シャッター耐久回数は、以下の通りです(間違っていたらコメントでご指摘願います)。

| 機種 | シャッター耐久回数 |

|---|---|

| Nikon F2 | 15万回※ |

| Nikon F4 | 10万回※ |

| Nikon F5 | 15万回※ |

| Nikon F6 | 15万回※ |

| Canon EOS -1N | 10万回※ |

| Canon EOS-1V | 15万回※ |

フィルムカメラ時代のフラッグシップ機は、概ね10万~15万回でした。如何にフィルムをたくさん使えるプロと言えど、フィルムは使えば使うほど金がかかりますから、今ほどシャッターを切れなかったですからね。それこそ一般のカメラマンだと、36枚撮りを月10本撮ったところで、1年で4320コマ+αです。10年使ってもまだ5万回、20年でやっと10万回、そんな感じですね。なので、報道のプロでもない限り、シャッター耐久回数をそこまで気にすることもなかったのが実情ですし、そもそも回数が電子的に記録できるわけでもないので(別売りのデータバックでシャッタカウントを記録ができるカメラもありましたが)、実際どの程度シャッターを切ったかは未知数ですね。

ちなみに私はNikon F90Xsが最初のNikon一眼レフでしたが、このカメラにはデータバックMF-26が搭載されていて、シャッターカウント数を記憶できました。MF-26のバッテリを外さない限りはカウントし続けるのですが、それでも数年使って1万ショット超えたかな、という程度でした。アマチュアの使い方だとそんなところでしたね。

一方、デジタルカメラの時代になると、メモリカード(フロッピーディスクを使うマビカなんてSONYのデジカメもありましたね)を買ってしまえば、後は現像要らずなので、メモリーいっぱいまで撮ることができるようになりました。

ただ、2000年代前半のデジタルカメラは、メモリーカードの容量もどんどん増えていけど、画素数もどんどん増えていった時代なので、1枚のカードで撮影できる枚数は、感覚としては100枚から数百枚程度でした。フィルムよりはたくさん撮れますが、それでもやっとフィルム時代のシャッター耐久回数を使いきれるかな、という感じでしたね。

これが2010年代以降から、次第に画素数のアップが落ち着き、メモリ容量だけはどんどん増え続けて行ったので、それこそ1回の撮影で数千枚撮るなんて事もできるようになってきました。

そうなると、今度はメカニカルシャッターの耐久回数が気になるようになってきました。自分もNikon D850は、最初の1年で10万回もシャッターを切っています。フィルム時代なら、どんなに頑張っても20年はかかるであろうシャッター回数を、わずか1年で消費です。

ではデジタルになってからの公称シャッター耐久回数はどの程度でしょう?

| 機種 | シャッター耐久回数 |

|---|---|

| Nikon D2X | 15万回 |

| Nikon D3 | 30万回※ |

| Nikon D700 | 15万回※ |

| Nikon D4 | 40万回 |

| Nikon D800 | 20万回 |

| Nikon D6 | 40万回 |

| Nikon D780 | 15万回 |

| Nikon Z 7 | 20万回 |

| Nikon Z 8 / Z 9 | N/A メカシャッターレス |

| Canon EOS 1DX MarkIII | 50万回 |

| Canon EOS R3 | 50万回 |

| SONY α1 | 50万回※ |

| SONY α9II | 50万回※(電子先幕シャッター使用時) |

全メーカー各機種はとても書ききれないので、代表的なものを記載しました。

1999年Nikon D1は、公称シャッター回数の資料がありませんでした。Nikon D1の発売された1999年のCFカードの容量は、多くても128MB(ギガバイトではないですよメガバイトです)、小型のHDDを内蔵したマイクロドライブで340MBでした。

96MBのCFカード使用時、JPEG 1/4圧縮の設定で73枚、RAWではわずか23枚しか撮影できませんでした。JPEGならフィルム2本分撮れます。逆に言うと、デジタルとはいえ20世紀末はその程度でメモリカードが一杯になってしまいます。この時代のデジタルカメラは、撮影枚数はフィルムとたいして変わらなかったのです。撮影枚数だけ見ると、デジタルのメリットはまだそれほどなかったのです。

したがって、この時代はシャッター耐久回数も、フィルムカメラより特段多くする必要もなかったでしょうね。バッテリの消耗も早かったですし。

後継機のNikon D2X(2005年)でも15万回、これは同時期にフィルムカメラのフラッグシップだったF5やF6と変わりません。それでもD2Xの時代になると、CFカード1GB(テラバイトではないですよ)という”大容量”カードが登場しましたが、画素数も1240万画素とD1の274万画素の時代から大幅に増加したため、1GBのカードでRAW(非圧縮)で49枚でした。今なら一瞬で撮り切ってしまいそうです。

しかしその後のD3(2007年)でシャッター耐久回数は倍増して30万回に。この世代になると、画素数は1280万画素とほぼ据え置きながら、連写速度が9コマ/秒(DXクロップで11コマ/秒)と飛躍的にアップしてフィルムフラグシップを超えるようになり、またRAWもロスレス圧縮出来るようになってデータ容量を抑えつつ、連写もフィルムカメラを超えるようになりました。CFカードも8GBが登場し、1枚のカードで数百枚以上の記録が可能になりました。

この時代になると、プロもハイアマチュアもフィルムカメラからデジタルカメラへの切り替えが進み、いよいよフィルムカメラを超えるシャッター耐久回数が必要になると判断されたのでしょう。

この世代のカメラになって、ようやくデジタルカメラのメリットの1つ、シャッター回数をフィルムより大幅に稼げるという時代になりました。

Nikon D4では更に40万回となり、現在のNikon D6もこれは変わっていません。一方、CanonやSONYの上位機種は、更に上の50万回の公称耐久回数を確保しています。

更に時代は進み、2021年末のNikon Z 9では、レンズ交換式フルサイズセンサのカメラで初めてメカシャッターレスの一眼カメラも登場しました。もっともレンズ交換式カメラでメカシャッターレスは、2011年のNikon 1 J1で既に達成しています、1インチセンサのカメラですけどね。

メカシャッターレス、すなわち先幕も後幕も電子シャッターとなると、メカシャッターではないため、撮影回数によるメカ消耗はなくなり、電子部品が壊れない限り、無尽蔵に撮影できるようになります。個人的にメカシャッターレスもミラーレス一眼のメリットの1つと捉えていて、更にSONY α9IIIのようなメカシャッターレスかつグローバルシャッターで高速な被写体でも歪みのない撮影が可能となったのは、デジタルカメラにおける新たな時代の幕開けと行っていいでしょう。

今後、メカシャッターレスのカメラはどんどん増えていくのではと思います。ただ一方で、シャッターの振動の心地よさというのは、疑似シャッター音では得られないものあがりますね。個人的にメカニカルカメラの最高峰と思っているNikon F2のTitanのシャッター音は最高と思っています。

メカシャッターが今後のカメラでなくなっても、メカシャッターの心地よさというのは大切にしたいですね。

公称シャッター耐久回数を超えるとどうなる?

各メーカーが独自にテスト基準を設定し、その回数を決めていると思いますが、公称シャッター耐久回数はあくまで目安であり、耐久の保証値ではありません。

メーカーがシャッターユニットを設計する上での目安で、実際には使い方次第でもっと早くシャッターが破損することもあれば、その耐久回数を大幅に超えて問題ない場合もあります。なので、あくまで目安にしかなりません。

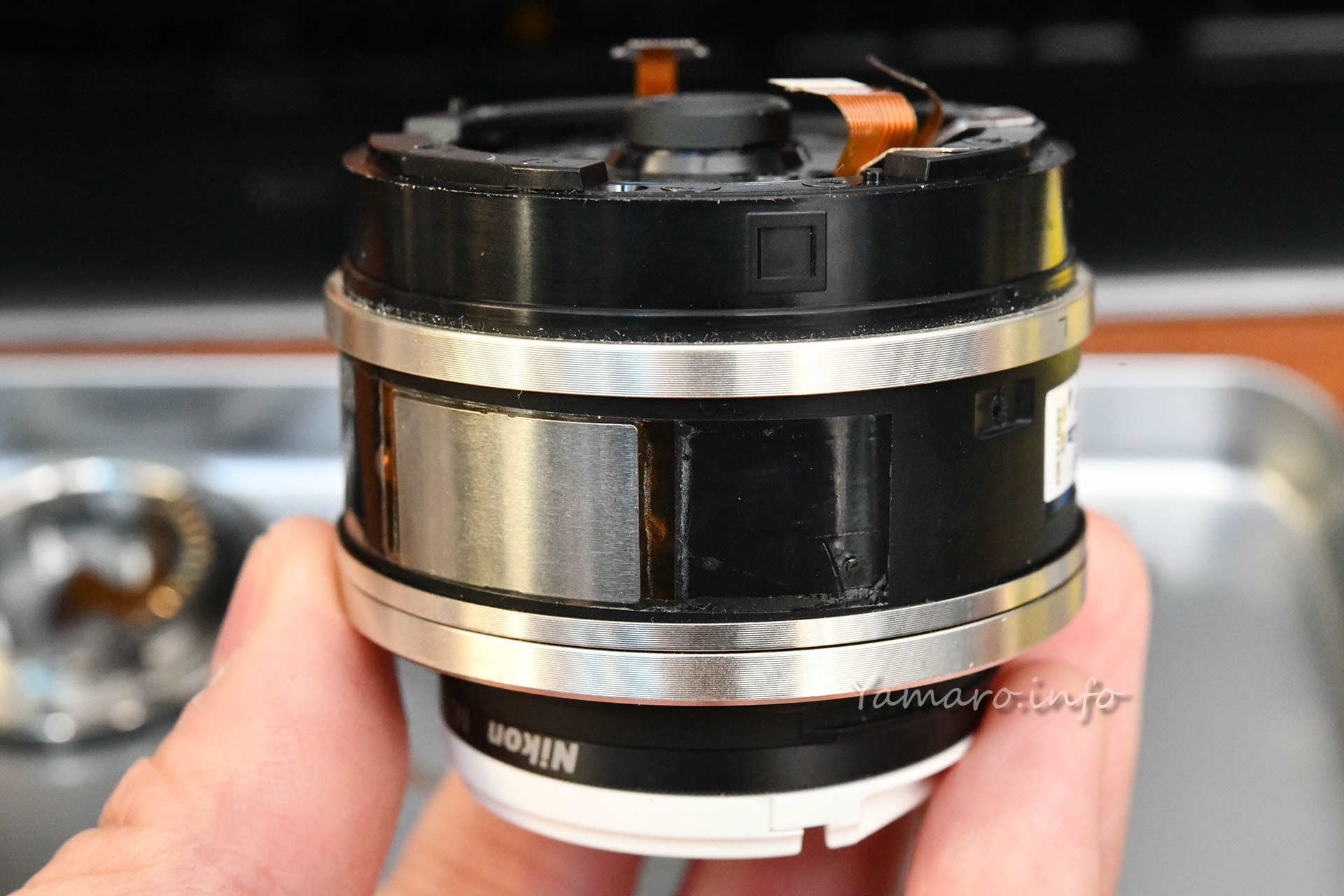

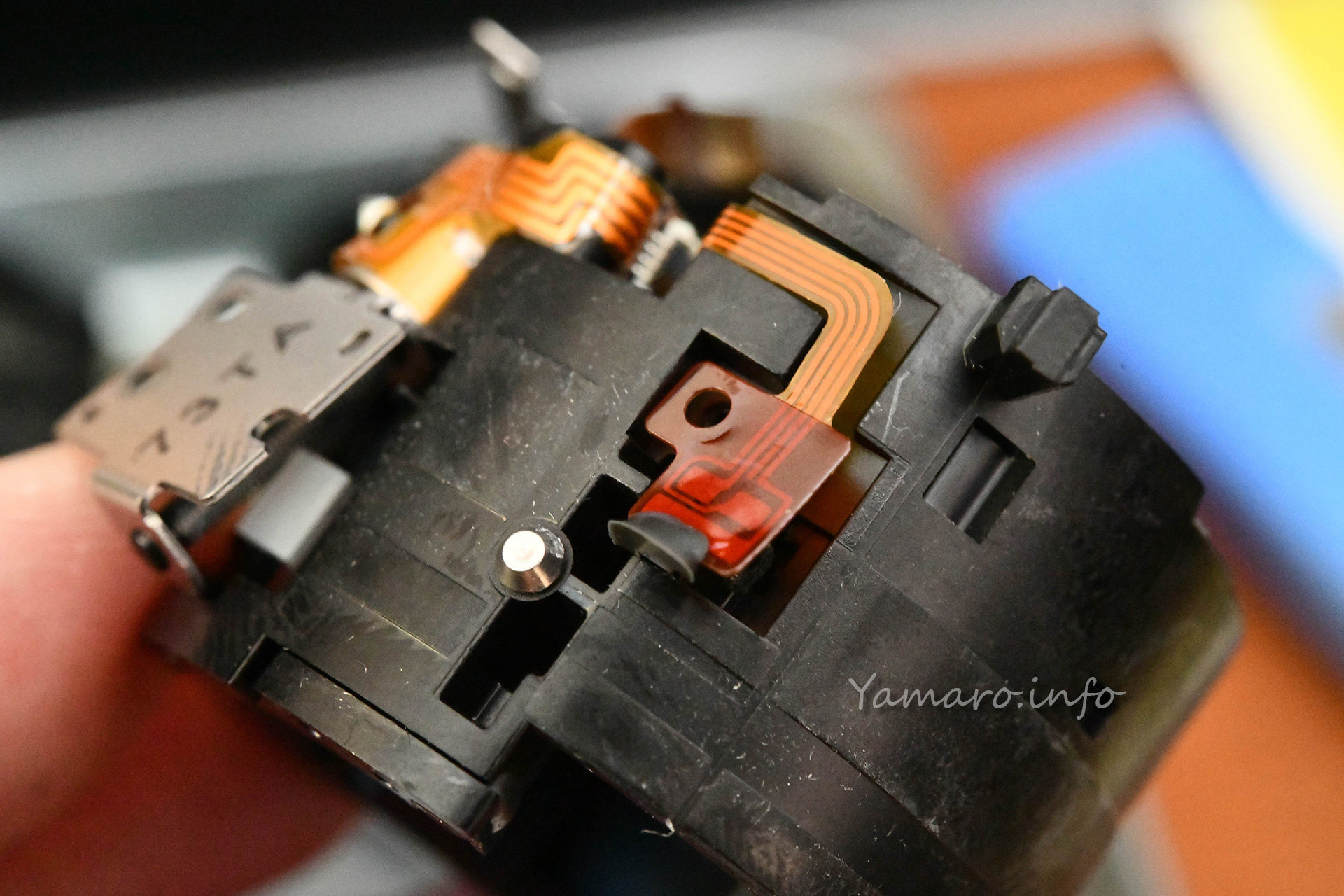

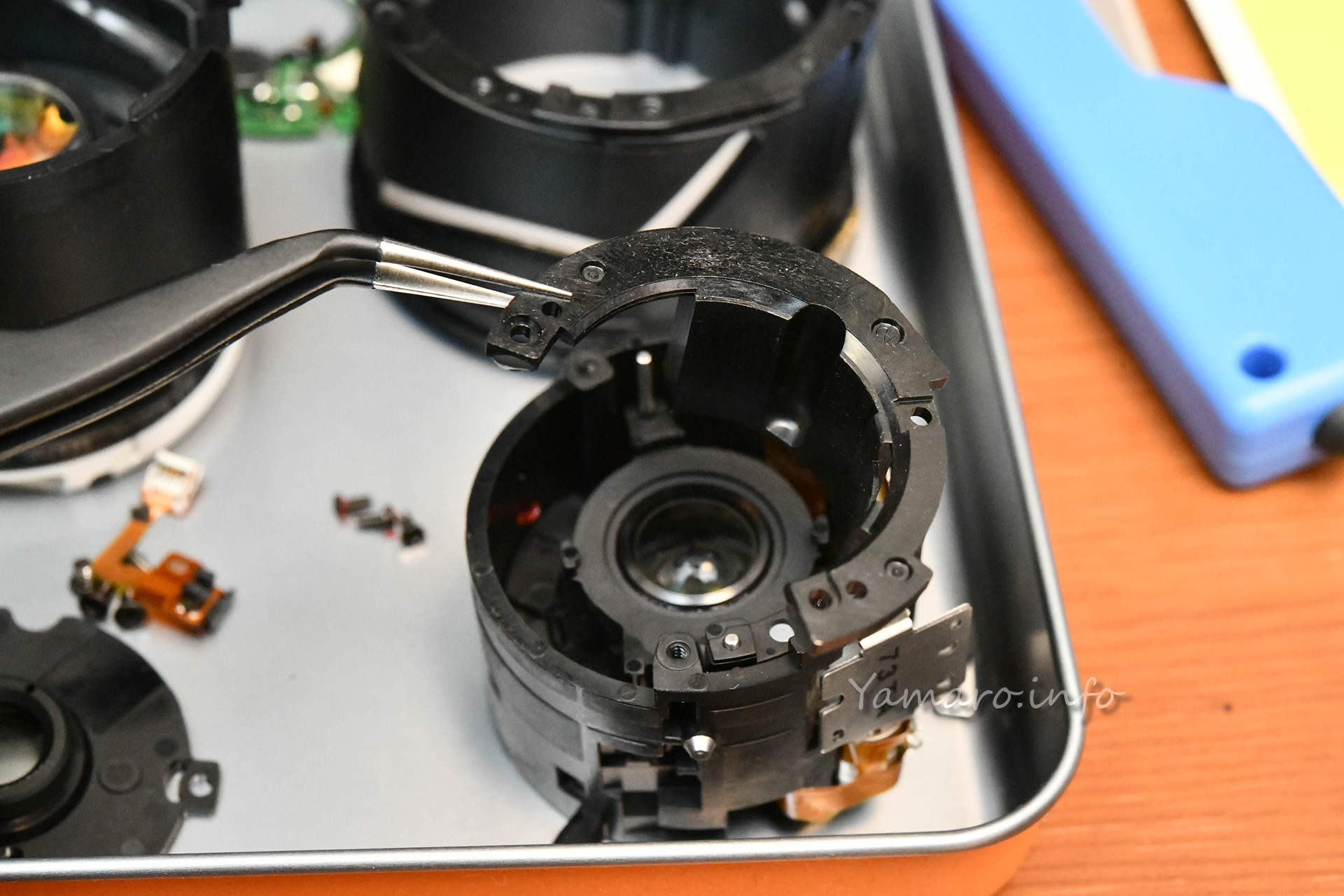

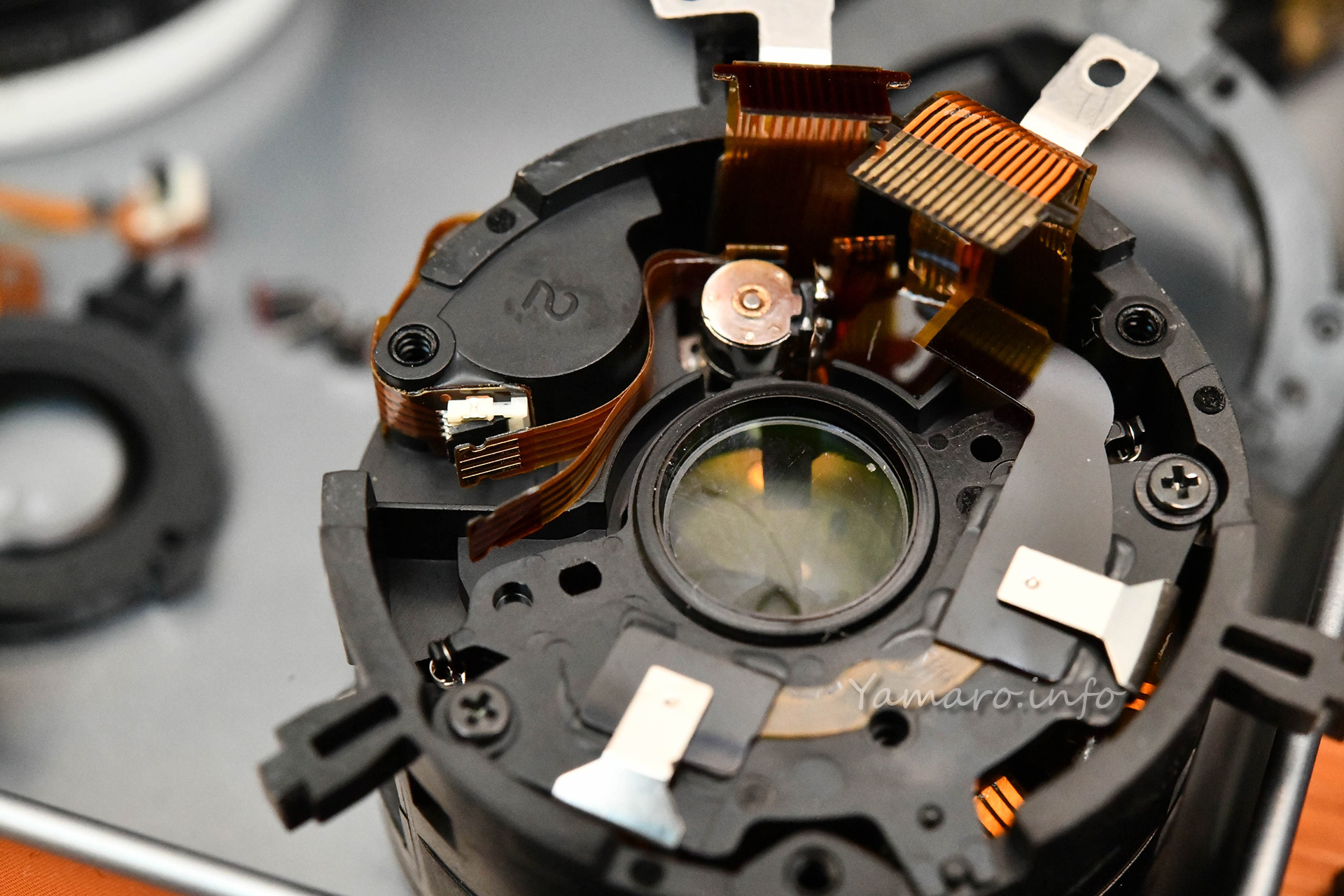

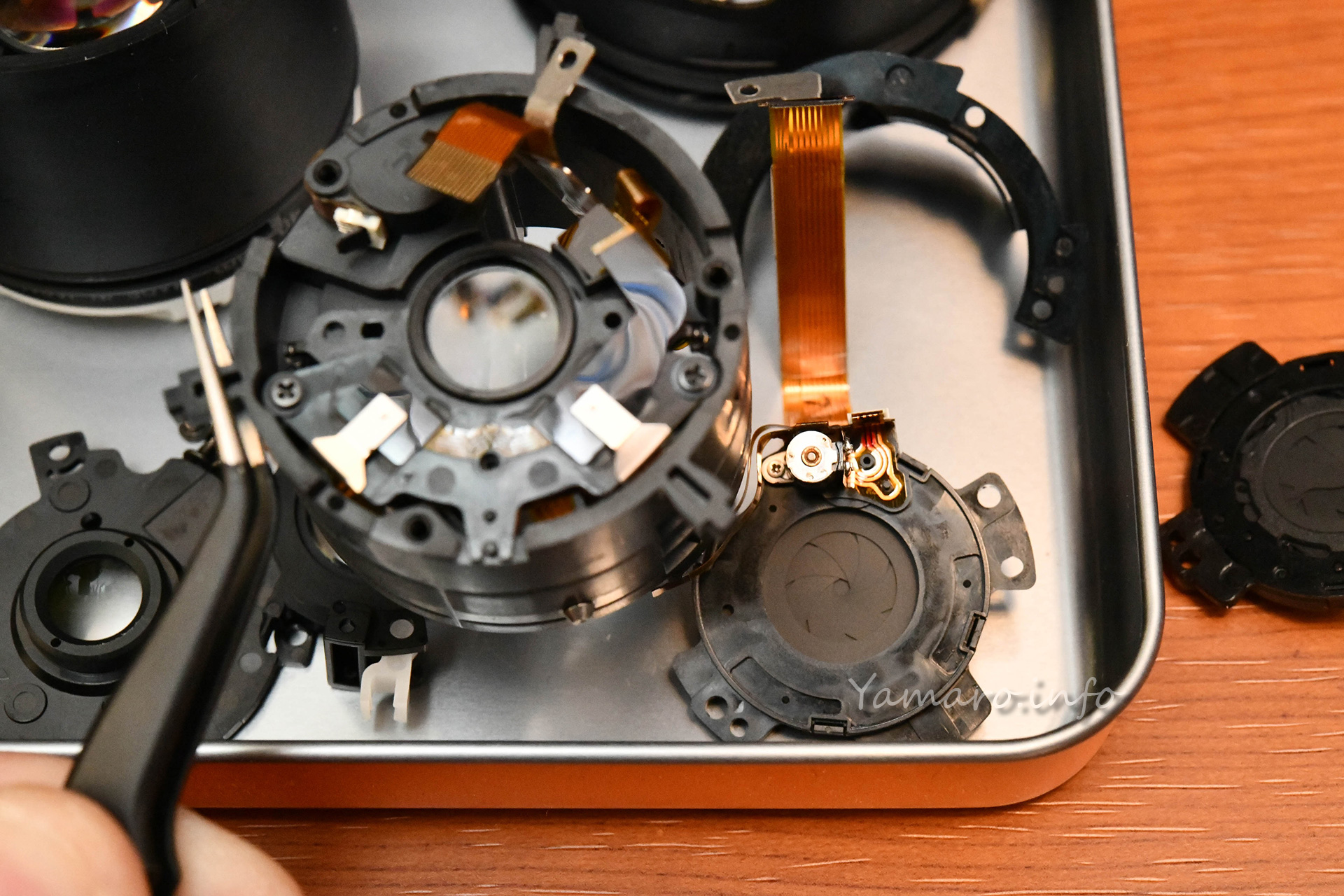

シャッターの寿命が近づくと、シャッタースピードの精度が悪くなったり、最悪シャッター羽根が曲がったり割れたりして動かなくなります。

自分のカメラでは人生で一度も経験はありませんが、こんな感じにになるようです。

中古のカメラでシャッター回数が年式に対して極端に少ない場合、オーナーが変わって急にたくさん使い出すと壊れやすい、なんてこともあるかもしれません。

カメラのシャッターは、車のエンジンと違って、オイル交換など個人で簡単にメンテナンスできるものではないため、定期的にメーカーにオーバーホールに出さない限りは、基本的に使いっぱなしです。

一般にシャッターに限らず機械部品は、適度に使い続けることが、もっとも機械的な負荷がかかりにくいとされています。先に書いたように、タクシーやパトカーのように、毎日一定距離を走るような使い方は、機械部品に負担がかかりづらく、結果的に寿命が伸びることにも繋がります。

もちろん、使えば使うほど消耗劣化は進み、いつかは不具合が発生します。都市部のタクシーは1年10万キロ走行し、5~7年で廃車のようです。廃車寸前では、オイル消費も激しいと聞きます。

カメラの場合は、オイル交換できるわけでもないため、オーバーホールに出す場合でも、公称シャッター耐久回数に近い場合や超えている場合は、交換部品があればシャッターユニットを交換するようで、概ね費用的には6~13万円前後かかります。ここはフラッグシップ機ほど高価になります。

特にフラッグシップ機はシャッターユニット自体が高耐久で高価なため、オーバーホールによる交換の場合は10万円を超える場合もあるようです。

D850クラスだと、7,8万円といったところのようです。

中古でもオークションなどの場合、こうしたシャッター回数を考慮しない値付けをされている場合があります。なので、できれば中古ならカメラ専門店の保証付きのほうが無難です。

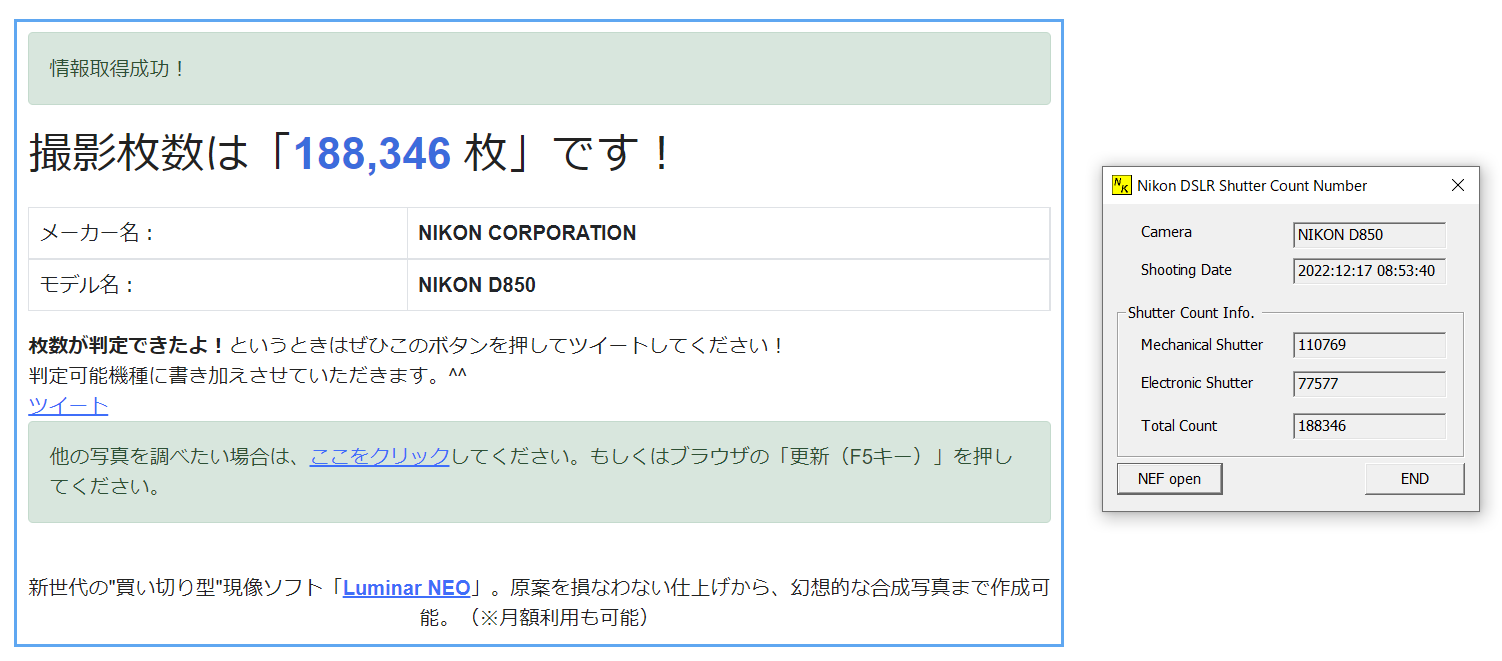

ショット数.comはメカシャッタと電子シャッター、両方を加算した回数としてカウントしているようです。

2022年にNikon D850をオーバーホールした際は、ショット数.comで18万回シャッターを切っていたので、シャッターユニット交換と思いきや、交換されませんでした。

別のソフトで調べると、メカシャッターだけであれば11万回、インターバル撮影で電子シャッター回数が8万回近くと伸びていたため、合計18万回の表示だったようです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9df98f.4d52fba4.1c9df990.fc47bc2c/?me_id=1270903&item_id=10983406&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000204%2F4960759023124_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1c9df98f.4d52fba4.1c9df990.fc47bc2c/?me_id=1270903&item_id=11274946&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000542%2F4960759907004_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)