忙しくて編集できていなかった写真を、週末に一気に編集しました。

ということで、先日水曜日、航空自衛隊とインド空軍による共同訓練「ヴィーア・ガーディアン23」のために百里基地を訪問しているインド空軍のSu-30MKIを撮影しに行ってきました。

何と言っても注目は、インドがロシアから導入したSu-30MKI多用途戦闘機で、一部装備品はロシア製ではなくインド国産やフランス・イスラエル製も導入されています。

カナード翼やエンジンの偏向ノズルを搭載するなど、90年代のトレンドも取り入れた高性能戦闘機です。

ベースとなったSu-27戦闘機は、旧ソ連がアメリカのF-15戦闘機の対抗馬として開発した戦闘機で、自衛隊も導入しているF-15J戦闘機のライバルにあたります。機体規模や推力、戦闘能力もF-15に匹敵すると言われています。

特にSu-30MKIは、更に改良された機体と、初期型のF-15J(Pre-MSIP)よりも近代的な電子装備を備えており、今回の訓練で自衛隊が得るものは大きいでしょう。

何と言っても、長年のライバルたるロシア機ですからね。

そして、日本国内にロシア製のSu-30戦闘機が来るもの初めてとあって、航空ファンも色めき立っています。なにせ海外でしか見ることが出来なかった、そして本家ロシアは今戦争中で、今後しばらく西側との交流もなさそうですから、ロシアに対しても西側にも関係の深いインドとの関わりは重要なものとなることでしょう。

さらに、今回は飛行教導群の通称アグレッサーのF-15DJも百里基地を訪れています。アグレッサーだけでもお祭り騒ぎになるので、インド空軍も…となると相当ですね。

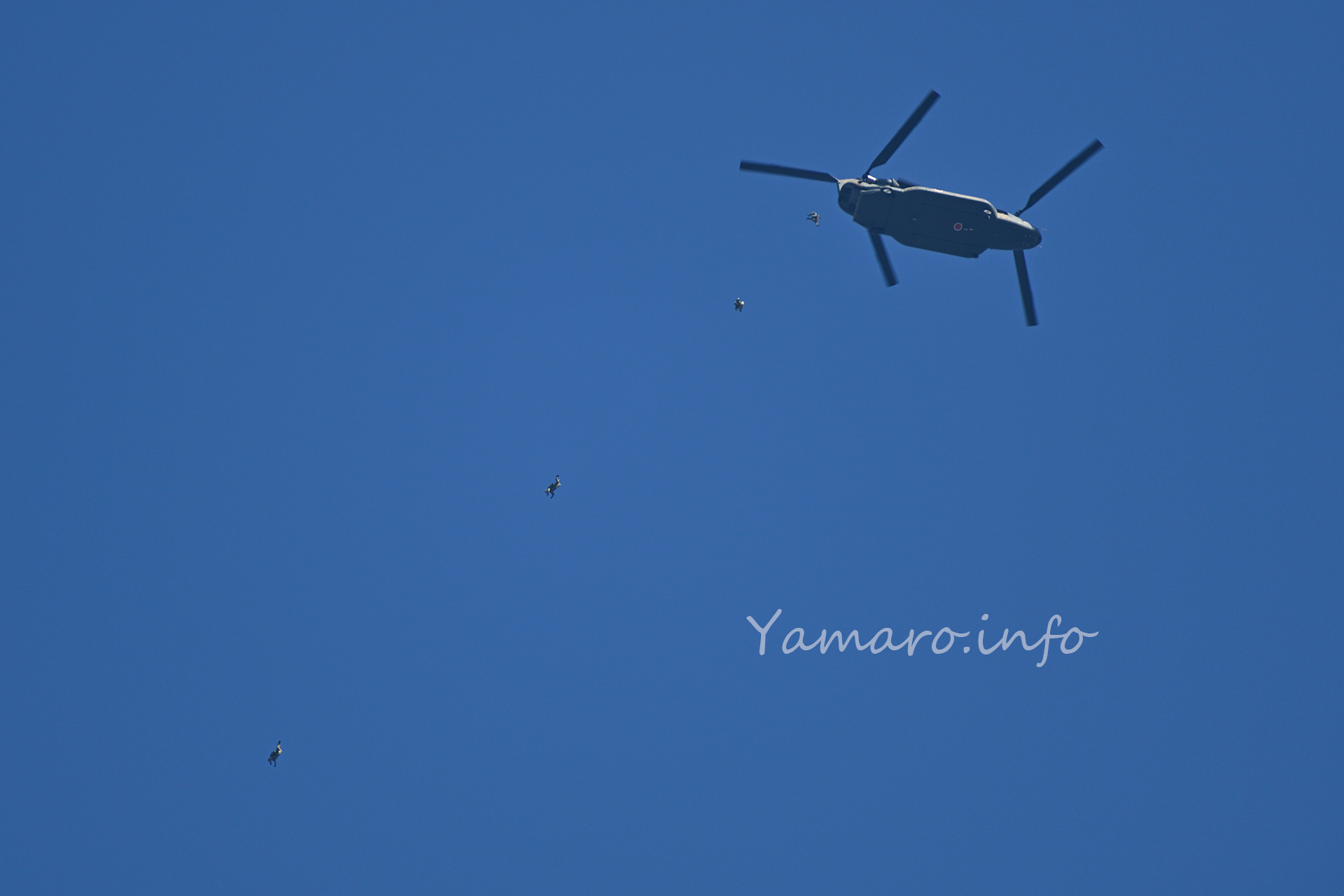

ということで、18日は早い段階から展開しました。

1st上がりは、百里基地の第3飛行隊(3SQ)から。普段1st上がりが遅い百里基地の3SQですが、この日は8時半、早かったですね。

この時点でインド空軍はまだ飛ばず。ただ、キャノピーを開けて準備はしているとの話だったので、全く飛ばないということはなさそうかな、と言った感じでした。

そして11時。

まずはアグレッサーの機体、F-15DJの82-8092号機が上がり、続いて…キタァァァ!!

人生初Su-30!! 生でSu-27系の機体を見れました。航空ファンになって30年、やっと見れましたね。

アグレスのF-15DJ、Su-30MKI、そしてF-2Bと、前期複座機が上がりました。F-2B(23-8111)の後席では、スマホで写真か動画を撮ってたっぽいですね。

そしてもう1機のSu-30MKIのハイレートがエグかった!

逆光でコントラストが乗らないので、露出はRAW現像時意図的に落としています。

遠かったので、かなりトリミングしました。この上がりの割に、エンジンはわりかし静かに感じました。

そしてアフターバーナーの炎が青いのですね。西側の機体で青い炎は、燃焼状態によりますがなかなか見れないので。

ちょいと撮影場所移動。

ちょっと移動でもたついて、1番目のフォーメーション&ブレイクを撮り逃した…。2番目からは撮れましたが、テレコン外していたので、600mmでもかなり遠方…。コレもそこそこトリミングしたので画質はご勘弁を。F-15DJと並ぶと、Su-30MKIは同等か、それよりも少し大きめの機体規模というのがわかります。さすがF-15の対抗馬として開発されたSu-27系の機体だけあって大型です。

垂直尾翼も大きく背も高いので、百里基地の格納庫にギリギリ入らず、結局屋外駐機となったようです。

Su-30MKIと比較すると、F-2Bはまるで子供のようです。

とにかく見れてよかった&大きな機体だと聞いて、600mmレンズ用のテレコン外したのが悔やまれますが、人生でロシア製戦闘機を見る機会はもう数えるほどしかなさそうなので、貴重な経験でした。