2023年最初の廃墟撮影は、山梨県に行くことに決めました。

年明け早々、撮影地として選んだのがここでした。

身の上話になりますが、20年程前、当時山梨の会社に就職しており、実はここから車で30分程度の場所に住んでいました。

その当時、北海道から就職して、慣れない山梨県、知り合いも近くにはいなく、とにかく週末ともなると、友人のところに遊びに行く以外は、ひたすら通ったことのない道を車で走っていました。北海道にはあまりない山道のワインディングは、山梨県はそこかしこにあり、通勤路もそんな感じでした。

そんなあてのないドライブで、確かにこのホテルも一度見たことがあるのです。

当時は、まだ周辺は別荘地として整備されていなかったように思います。藪や岩の転がる斜面の向こうに、この建物が見えたのを覚えています。

ただ、その時の写真はありません。写真は撮っていませんでした。

学生の頃から写真は撮っていて、カメラは必ず持ち歩いていましたが、当時はまだフィルムカメラが主流。デジタルカメラもあったけど、まだ画質はフィルムに及ばない時代。今のように何でもとりあえず撮る、という時代ではなかったので、車で見て通り過ぎるだけだったように思います。

その時は天気も悪かったような…。

フィルムで三脚なしに写真を撮るコンディションではなかったように記憶しています。

あれから転職して栃木県に移住して結婚、家も建てたと思ったら転勤で東京へ来て現在に至っています。

山梨は東京都から遠くはないけど、どうもイメージ的に行きづらい感じでした。中央道しかまともな道がなく、混むと逃げ場がない、そんな印象を抱き、なかなか足が進みませんでした。

が、行ってみると案外遠くないのです。正月休み後半とあって、中央道もさほど混雑せず、予定よりも早く到着しました。

車を停めた山中で見つけた閉鎖中の温泉旅館はブログに掲載しましたが、そこからは徒歩で撮影地へ向かいます。

真正面は20年前と違って別荘地となっているので、正面から突っ切ることは困難。結局わき道からちょっとした崖を下ってアプローチ。

途中、別の温泉旅館もありました。こちらも後で調べたところ、3年ほど前までは営業していたようですが、現在は休館となっているようです。

このあたりは古くからの鉱泉があり、ここも質の良い鉱泉が楽しめたようです。道なき斜面を下って…

到着。小川を超えると、氷結した斜面が。上の小川とは別の方面から流れている水が凍ったようです。

円弧上にアーチを描いた建物は、現役時代は眼下に大武川が見える、見晴らしの良い風景を楽しめたのでしょうね。

ホテルは、国土地理院の1974~78年に撮影された航空写真には現存しており、60年代後半から70年代前半に建造されたと思われます。

最初に紹介した別の温泉(鉱泉)旅館も現存しています。

しかし、1982年(昭和57年)7月後半からから8月にかけての台風10号による土砂崩れで、ホテルに土砂が侵入、ホテルは再建を断念し閉業しました。

以来40年、この地に建ち続けています。

1970年代の航空写真にあるように、ホテルがあった頃は、大武川にかかる橋を渡ってまっすぐホテルに通じる道路があったようです。

橋は現在の写真では、新しいものが出来たため、古いほうはその名残が残っています。では入口よりお邪魔します。

この時点で既に、2階部分(傾斜地の建物のため、正面入口とフロントのあるフロアは2階となっている)には土砂が侵入しており、現在もそのまま残っています。

入口からはすぐ右手には、かつてフロントがあったようで、立派な金庫も残されていました。もちろん中身は空でしょうね。

またフロント横の部屋は、従業員やオーナーが待機していたと思われる部屋があり、法律関係の本や雑誌が残されていました。

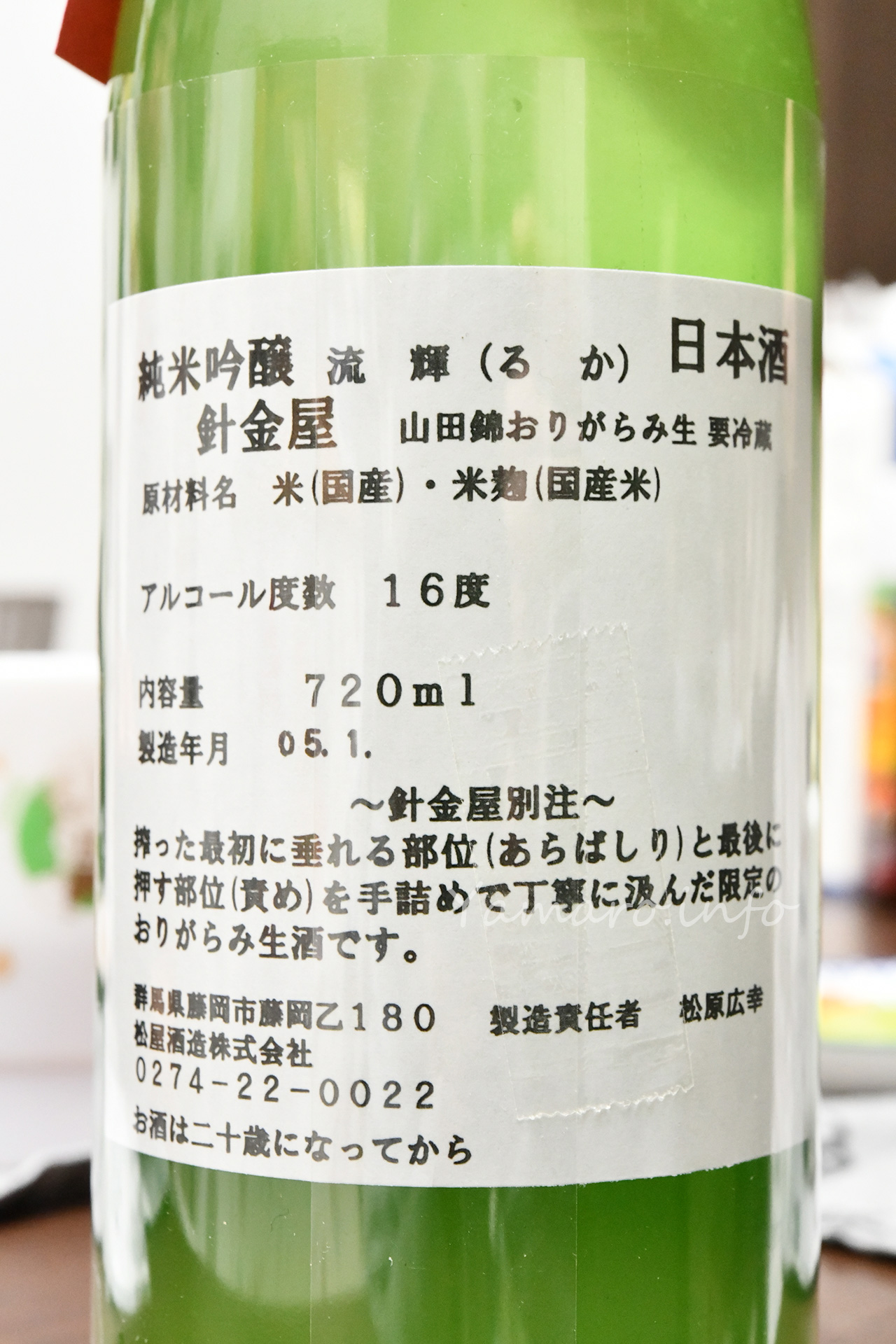

また、食品会社の名刺が驚くほどきれいな状態で残っていて、調べると、今でも山梨県に存在する「テンヨのビミサン」でおなじみの会社の名刺でした。旧社名「武田食糧株式会社」だそうで。

フロントのあった場所の火災警報のパネルには、プレートはいくつか脱落しているものの、「旧館1階105-108」「新館3階」と書かれており、新館を後から増築したと思われます。外観は、1つの建物に見えたのですが、うまく増築したようです。

入口から向かって右側の廊下は土砂で埋まっており通行不能、ここは客室があったようです。客室内にも少し土砂は侵入していました。

一度外側に出てみると、かつて土砂が到達したであろう1階部分は、表側の土砂はその後長年にわたって流出したと思われますが、ホテル内に侵入した土砂は、そのまま残っている状況です。

土砂崩れが発生した斜面

土砂崩れが発生した斜面

ホテル入口の反対側の斜面。ここが土砂崩れで崩落し、ホテルに土砂が侵入したようです。現在も小川が流れていたりと湿地のようになっており、確かに大雨が降ると地盤が緩みそうな感じです。しかしこのホテルの廃墟が現存することで、下の別荘地を守っているとも言えます。

土砂どころか岩までもが今でも残っています。部屋番号は107、108が確認され、ここがどうやら旧館側にあたるようです。

当時のニュースを検索しましたが、ここで死傷者が出たという情報はありませんでした。台風の際には避難していたのかもしれませんね。

フロント正面から見て左側はホテルの厨房と宴会場が。こちら側は土砂の流入はなかったようです。

こちら側が、このホテルの新館になるのか? ちなみにフロントと同じフロアですが、ここは2階になります。傾斜面の建物らしく、この下にもフロアがあるのです。

新館?1階へ。こちらは全て客室のようです。

廃墟歴40年なだけに、劣化、崩壊が進んでいます。特に天井や畳がダメですね。1階はどうしても湿気が溜まりやすいので仕方ないかも。ただ、傾斜面であること、ホテル営業当時は大武川までが開けていたので、当時は1階でも眺望はそれなりに良かったと思われます。

一度フロントまで戻り、新館側(建物向かって左側)の3階に上がります。

散らばっていた醤油の小瓶は、フロント横の部屋にあった名刺の食品会社のものでした。どうやらこのホテルに卸していたようですね。

3階は状態が1階の客室よりは良いですね。廃墟歴40年、コウモリの糞が堆積しているけど、残留物は多いです。懐かしいダイヤルをガチャガチャ回すテレビ、そして観葉植物が枯れずに生い茂っているのにもびっくり。物置のように使っていた部屋もあったのかな?

ガラスも一部残っているのも驚きです。鉄線入りガラス、案外丈夫?

階段を挟んで右側の旧館。こちらも客室がメインですが、グレードが上がっていて、他の客室にはなかったトイレと洗面所がありました。

廊下に転がっていた錆付いた箱は、カミソリの自販機ですね。効果を入れて、横のダイヤルを回すタイプ。昔はよくありましたね。

大浴場は、旧館2階廊下を進んだ先の離れにありました。傾斜面に建てられただけあり、離れが大浴場というのが面白いですね。

60~70年代らしい円形の浴槽、現役当時は眺めも良かったのでしょうね。あまり落書きのなかった廃墟ですが、ここだけが落書きだらけなのが残念。

浴槽はこの1箇所だけっぽく、男女で入浴時間を分けていたのかもしれませんね。

それでは引き返します。

旧館の1階へ再び。フロント側とは反対からアプローチしてみました。やはりここは土砂が堆積していました。客室へも土砂が侵入。これにより客室の窓は吹き飛んだようです。凄まじい状況が、40年以上経過した今も残っているのです。

一度階段を戻り、3階から2階フロントから外へ。

山奥にこんな大きなホテル。70年代はマイカーブーム、そして日本人がだんだん豊かになっていく過程で、旅行もブームになってきた時代。

こんな山奥にも、多くの客が訪れていたのでしょうね。土砂崩れがなかったら、今も現役だったのか? ただ、この近くの老舗温泉旅館も、現在では廃業し売りに出されている状態です。この辺りの鉱泉も、次第に忘れ去られるのかもしれませんね。

池でもあったのかな? 国土地理院の現役当時の航空写真は不鮮明で、何があったかまでは判別つかず。

新館側、3階建てと思いきや、地下1階?もありました。ここのも土砂は侵入したようですが、もしかしたら廃墟後かもしれません。宴会場、もしくは集会場的に使われていたのかな?

以上で撮影は終了。

ここは昔は人里から離れた場所だったこと、ふもとに別荘地ができたため接近しづらく、肝試しや荒しの侵入も近年は少なく、廃墟歴40年という熟成された物件のわりに、人為的な破壊が少なく、なかなか希少な物件だったと思います。

今となってはこの建物が斜面の土砂流出を防ぎ、この麓の別荘地を守っている、そもそも今このホテルへの道路は埋もれて立たれており、40年以上経過して木々も生え、アプローチは困難になりつつあります。わざわざこの時期に行ったのは、夏は藪が生い茂って(藪という名称がつくくらいですから)とても近づけそうもないからです。

こんなところにテレビの残骸

こんなところにテレビの残骸

こんなところまでホテルのテレビの残骸が…。

小川を越えて帰路につきます。

それでは。