過去写真の再編集アーカイブです。

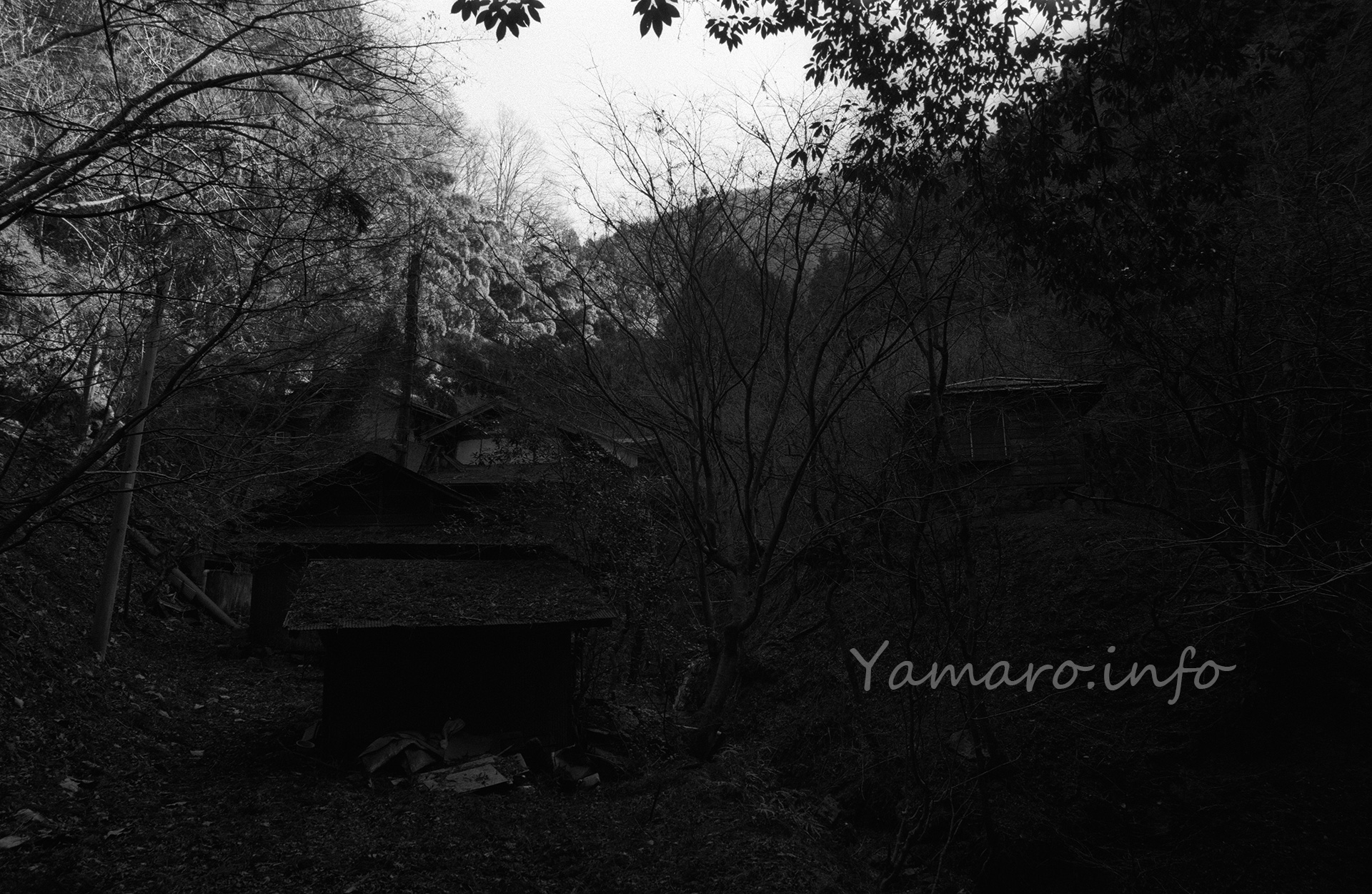

時は2000年11月、この時代、ネット界隈では廃墟撮影がちょっとしたブームになりつつありました。元々廃墟写真は好きでしたが、自分でも撮影してみたい、と思い、まずは身近なところから、ということで、当時一時期だけ住んでいた、苫小牧市内にある、廃市営アパートを撮影しに行きました。

これが、Yamaroの廃墟撮影第一号…になるはずでした。実際には完全な廃墟ではなく、まだ住んでいる方がいて、結果的には不法侵入になってしまいました。今は時効ということで、お許し願えれば。

昨今、高度経済成長期に建てられたアパートやマンションの老朽化問題が深刻になっていますが、人口が急増し、昭和30年代から40年代にかけて多く建てられた市営アパートも、20世紀末、一部は老朽化が始まっていた時代です。

この当時、すでに苫小牧市内には、老朽化した市営アパートが多くあり、この撮影地以外にもいくつか存在していました。

今では、それらのほとんどは建て替えられています。

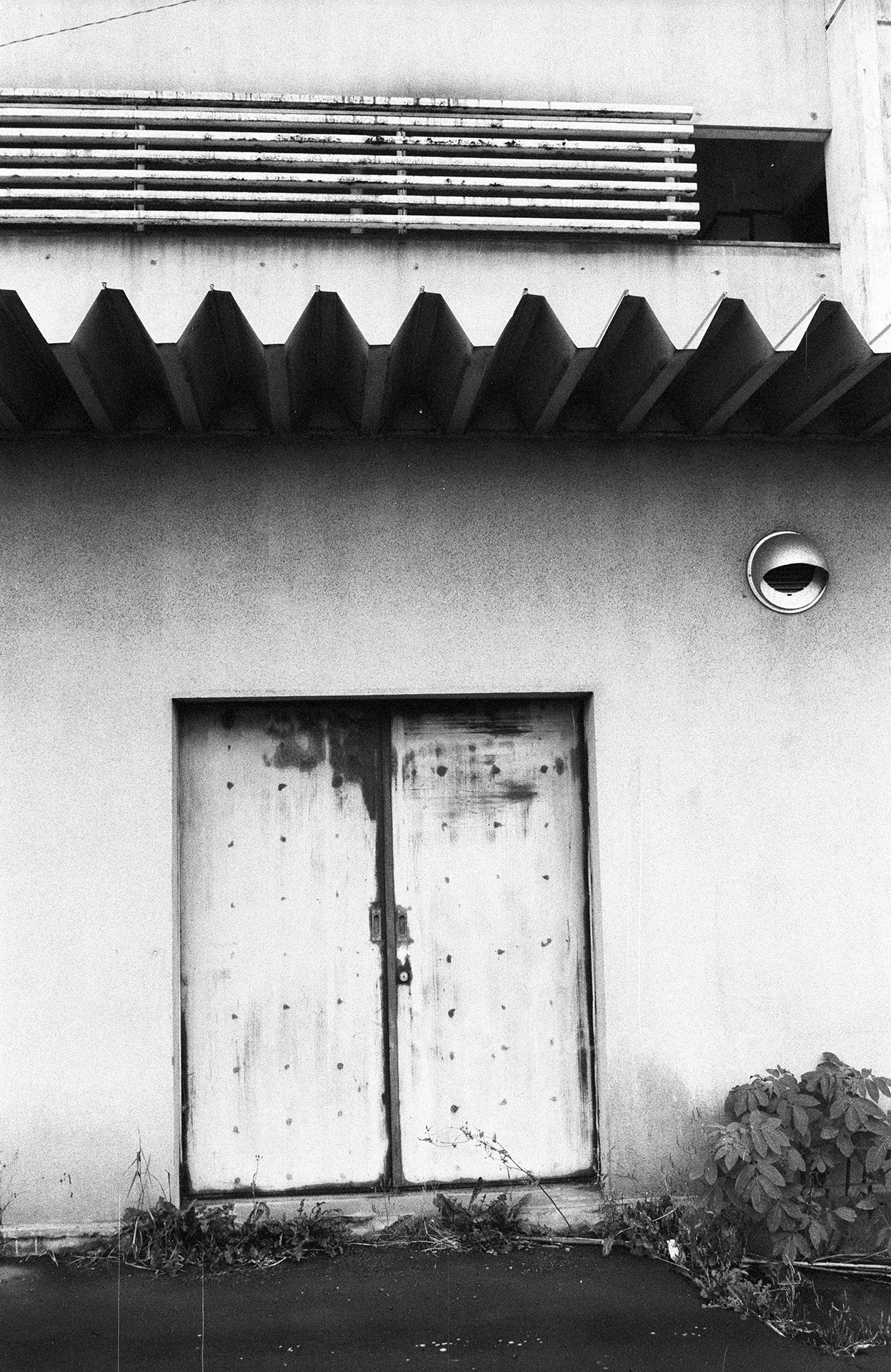

このとき撮影した市営アパートは、1階がかつて商店が入っていたと思われますが、固く閉ざされていました。

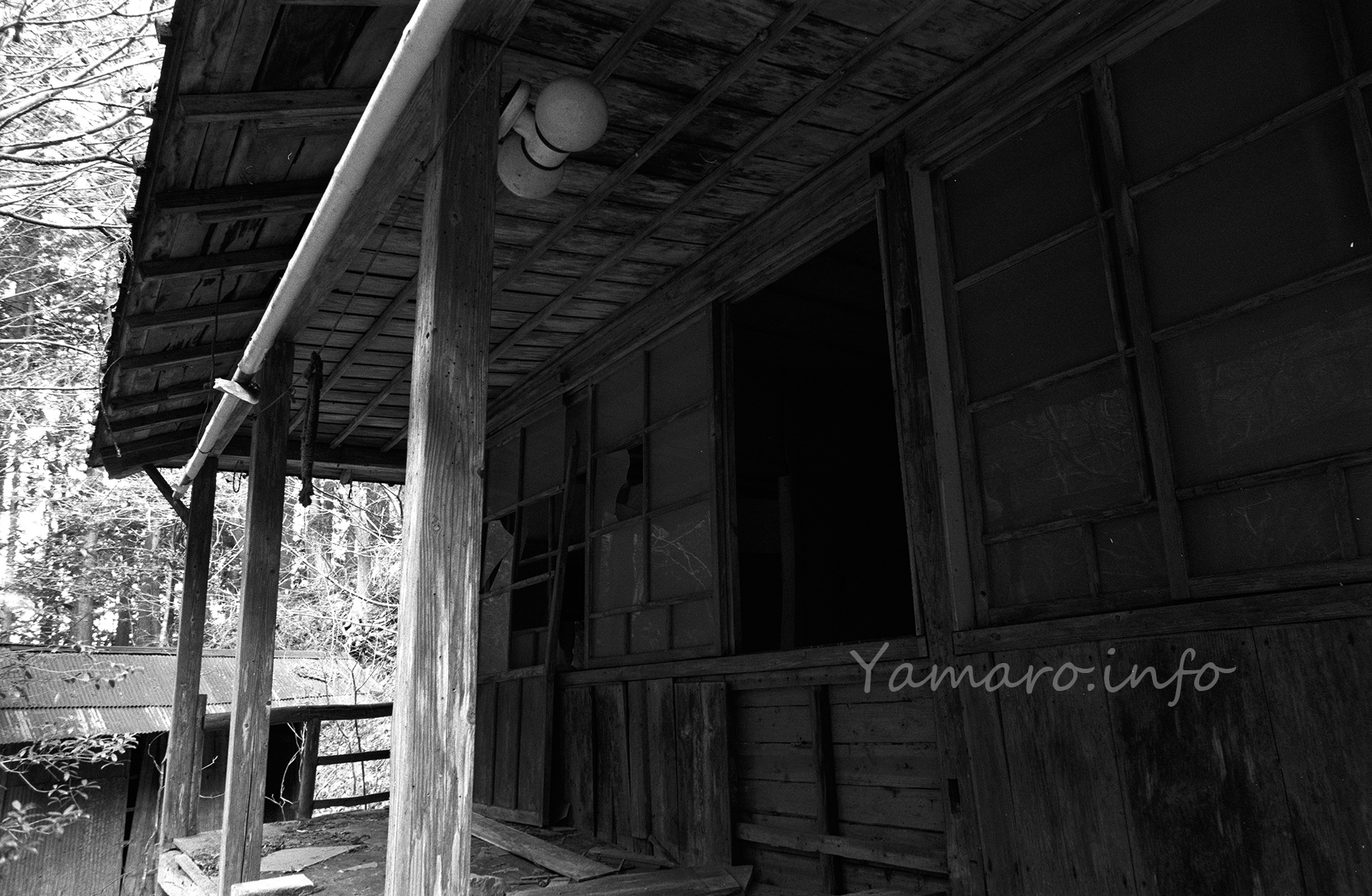

そしてこの撮影から数日後、夜通った際には、2階に2世帯、3階に1世帯の明かりが確認でき、現役であることが確認できましたが、3階の廊下は照明もなく、3階の住人は夜は怖いかもなぁと思った次第。

この撮影の半年後の2001年には、入り口と窓はベニア板で塞がれ、住人が完全に撤退して本当の廃墟になったことを確認しました。

また、その頃はすでに自分も苫小牧市を離れていました。(お隣の千歳市に引っ越し)

それでは、2000年撮影の写真を御覧ください。

当時は、Nikon F90XsにAI AF Nikkor 35mm f/2D、フィルムはFujifilmのNEOPAN PRESTO100で撮影。これをフィルムスキャナで取り込んでいます。

公開当時は長編方向800ピクセルの解像度でしたが、時代に合わせて1920ピクセルで再編集しています。

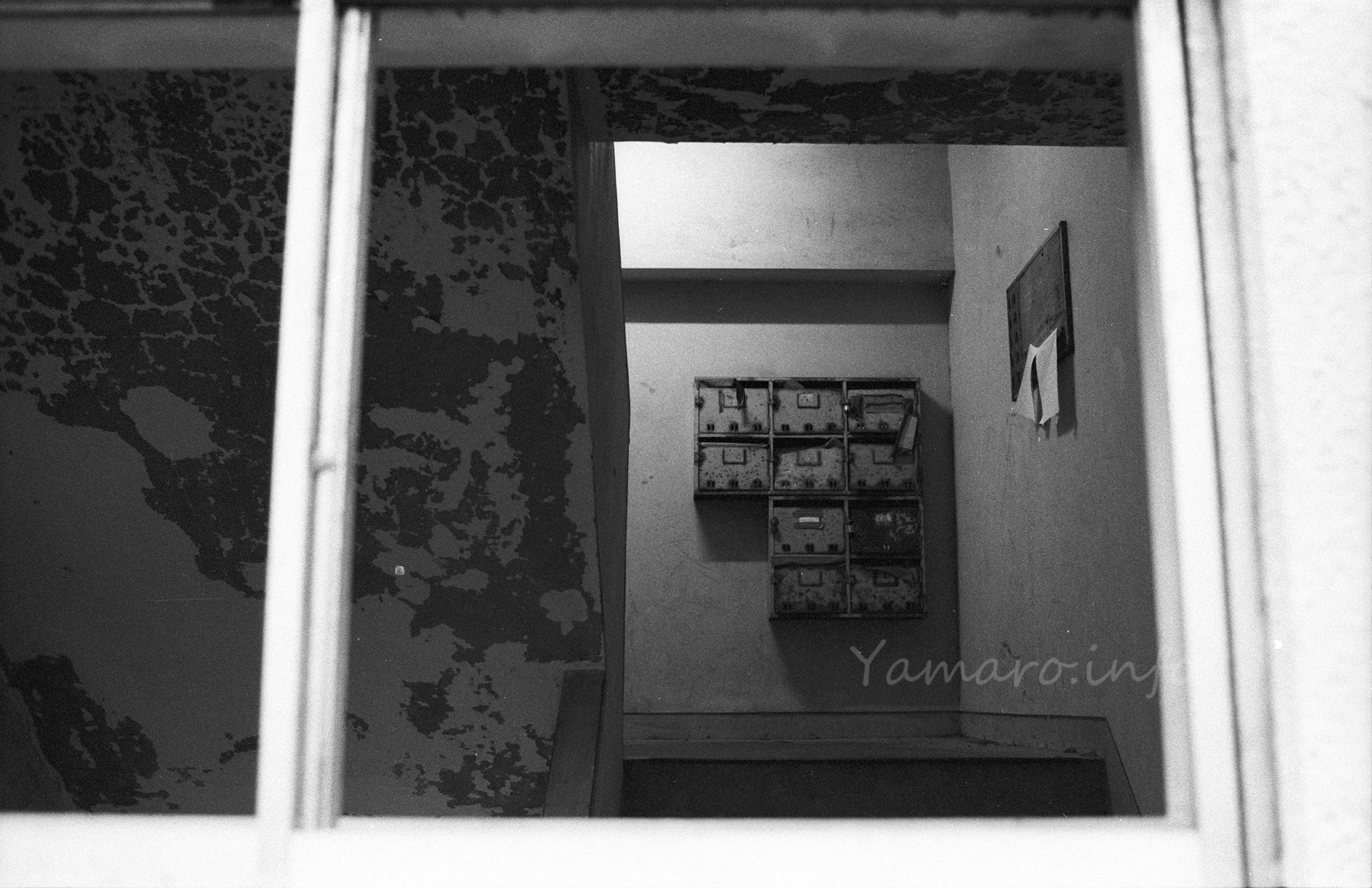

鉄格子の廊下の窓枠は、昭和30年代建造のアパートでよく見られるものですが、見た目には冷たく閉ざされた印象を与えます。

入り口のドアガラスは割れ、ペンキは剥がれ、鉄の扉も郵便受けも激しく錆びていて、とても現役には見えませんでしたが、廊下の明かりが点灯しているので、現役とわかりました。

そして撮影中、

カツッ、カツッ、

と足音が聞こえ、新聞配達らしき人と遭遇。お互いビビったと思います(笑

上の最後の鉄格子のわきから外を眺めた写真、当時の愛車だったホンダドマーニが写っています。そしてこの写真がヒントとなり、現在の様子がわかりました。ドマーニの後ろに、白い2枚シャッターのガレージが写っていますが、これがヒントとなりました。

ストリートビューで、撮影当時と同じガレージを発見。ストリートビュー自体の撮影日が古いので、現在も存在するかは不明です。

なお、アパートは取り壊され、現在は別の施設が建造されています。ストリートビューで見ても、2000年当時の建物自体が少なく、わずか十数年で、景観は変わるのだなと感慨深くなりました。

「入居停止住宅」とあるように、すでに住んでいない部屋に新たに住人が入ることはなく、このアパートは用途廃止がすでに決まっていたのでしょう。郵便受けも大半はガムテープで塞がれていました。

現在も、このような老朽化したアパートは多く存在しますが、古くても現役の物件も多いので、そのような建物への侵入は辞めましょう。