息子の小学校のクラスが学級閉鎖になった影響で、1日家にいる羽目になってしまいましたが、せっかくの時間が出来たので、古びた家の不具合の修繕を。

うちは賃貸となっている分譲マンションを転勤社宅で借りているので、家の修繕は自腹を切ってやる必要はないのですが、とにかく不動産のレスポンスが悪く、連絡してもすぐ来れないし、来ても型式だけ確認して帰って次の修理は大家さんにお伺いを立てて…ととにかく時間がかかるので、あまり費用がかからない修理は自分でやってしまいます。

キッチンのビルドイン浄水器、以前からポタポタと水栓を閉めても水が漏れてくる状態。最近ひどくなってきたのでいよいよ修繕します。

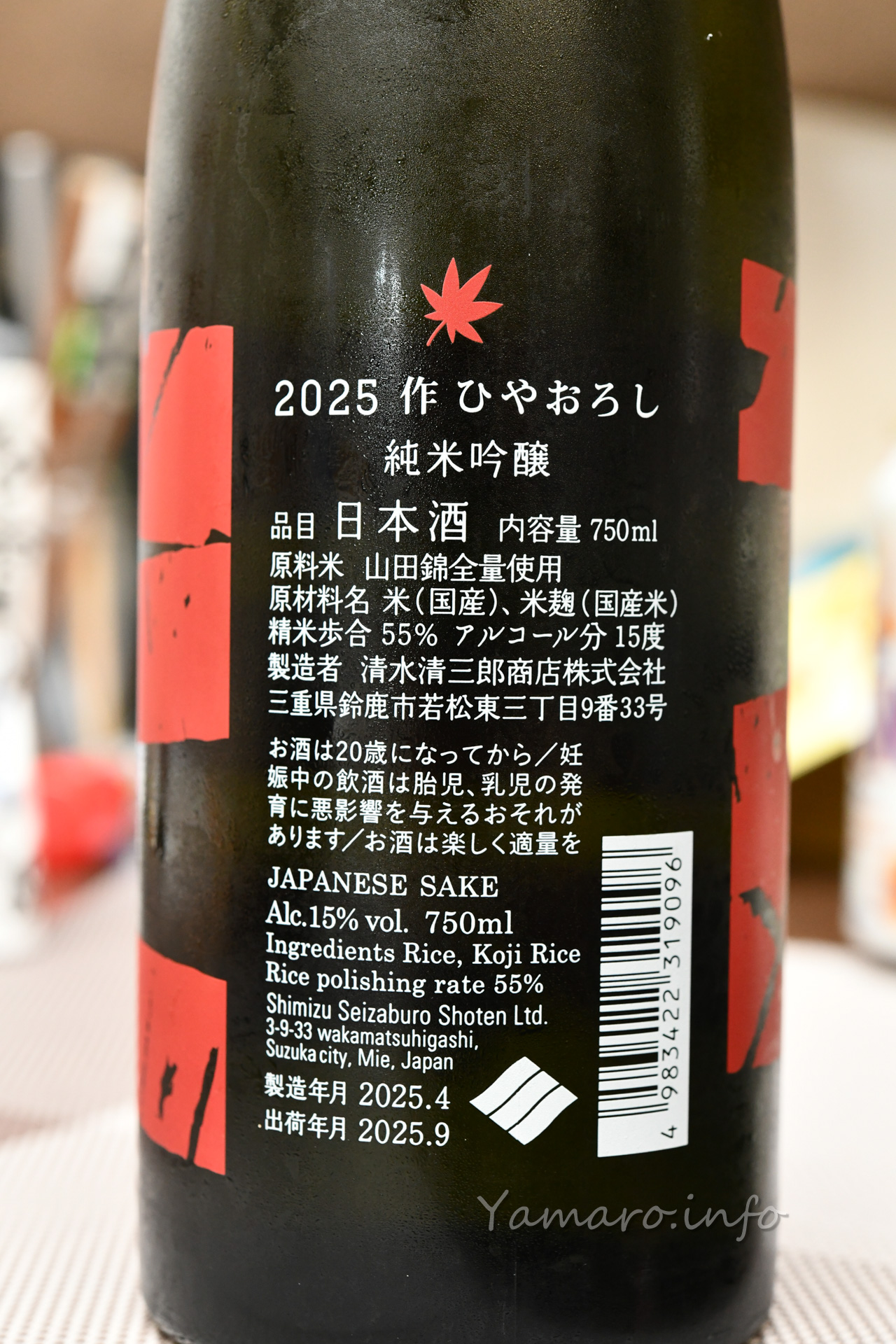

浄水器の蛇口の型番を調べます。何せ築23年ですから、水周りは傷んできますよね。カメラを突っ込めるスペースがないので見切れていますが、K-37Mの型式と、下にスギヤマの文字が見えます。

調べると、このスギヤマは水栓をOEMやODMで販売しているメーカーで、浄水器自体はメイスイです。スギヤマ自体はOEM/ODMメーカーなので一般に部品供給はしていないようです。

さてスギヤマK-37Mで検索すると、やはり水漏れの事例がいくつか出てきて、これの修繕例が出てきましたので、参考にして交換作業に入ります。

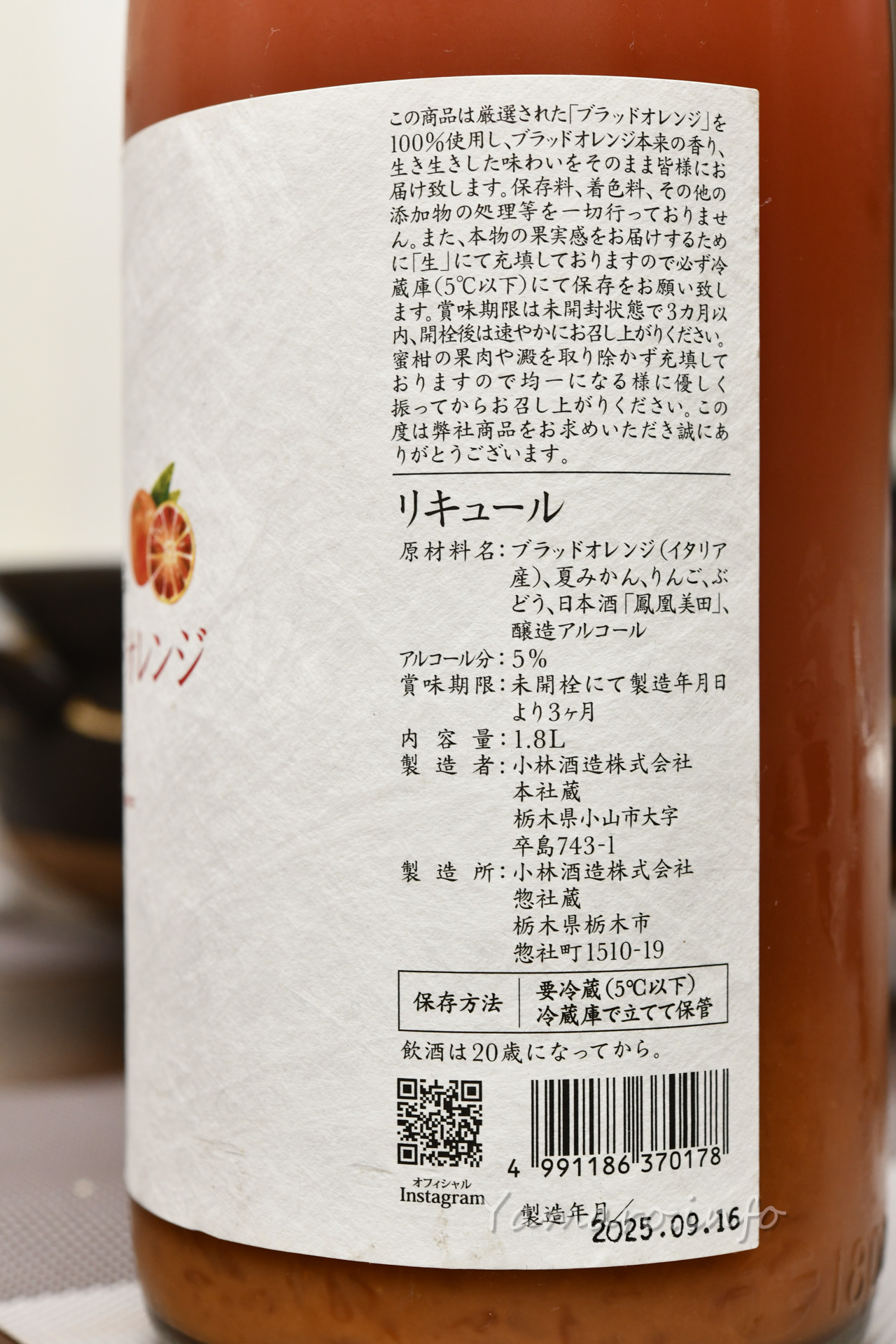

まずは部品調達。どうやらKAKUDAIの070-001という部品が互換性があるようです。

左止水用です。一般に蛇口、というかネジ全般として時計回り方向が締める方向(止水方向)ですが、このタイプは逆方向(反時計回り)が止水となるタイプです。

止水レバーが右側から生えていて、レバーを下方向に動かすことで止水となるタイプです。

では作業に入ります。

まずは元栓を閉めておきましょう。これを忘れると大変なことになります(笑)大抵台所の下に元栓の蛇口があります。

止水レバーの先端のキャップを外します。するとプラスネジが見えるのでこれを緩めて外し、止水レバーを抜き取ります。

あまりキレイではないですがご勘弁を。写真を撮る私も写っていますが気にしないでください(笑

さて止水レバーを外すと、黄銅の水栓本体が見えます。

黄銅の古い水栓をモンキーレンチを使って外します。

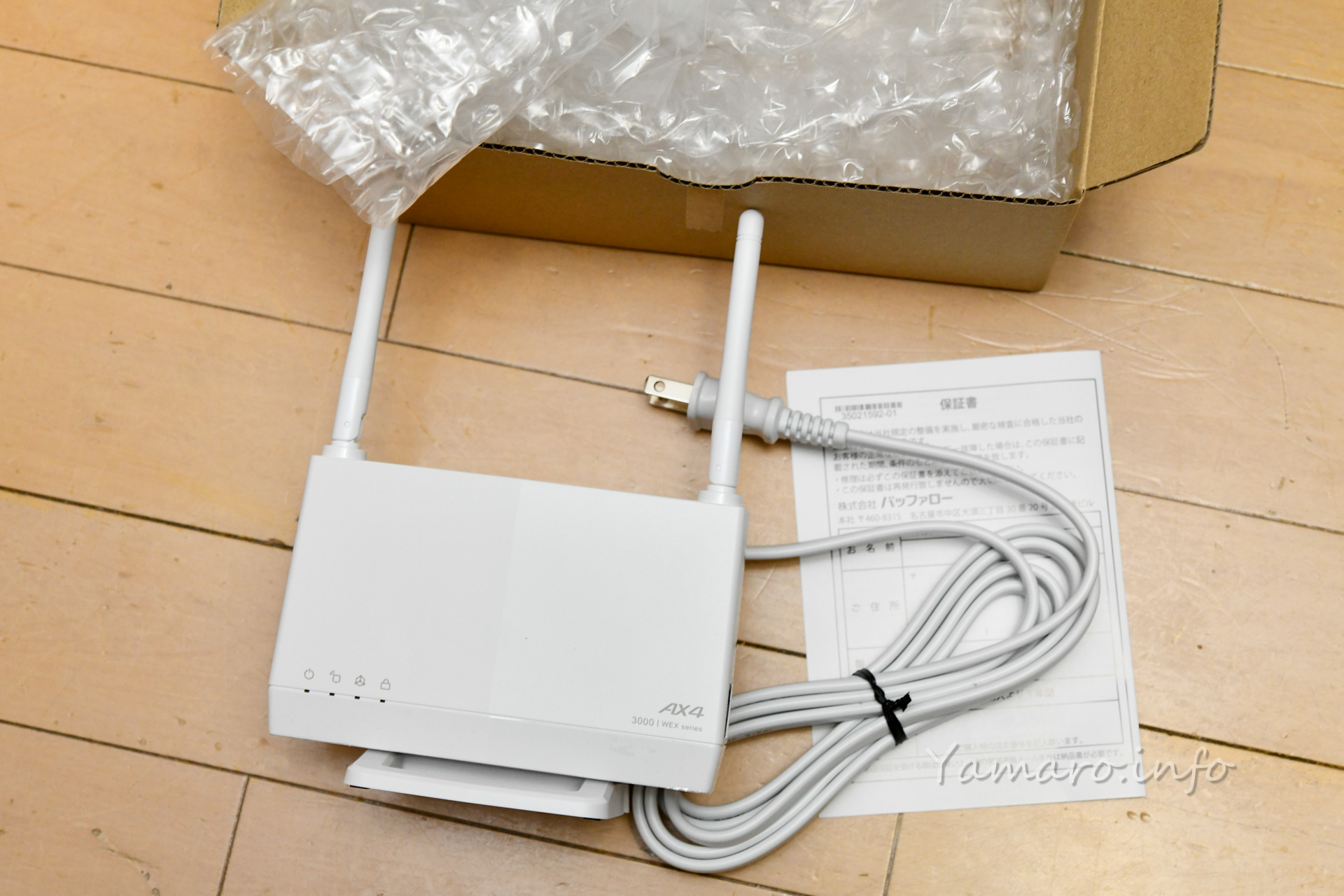

新旧部品並べてびっくりです。古い水栓は黄銅が茶色になっています。最初色が違うのかなと思いましたが、こんなに変色するのですね。

止水機構自体はゴムパッキンではなく、プラスチックの部品が幾重にも重なって止水するようです。なるほど。

後は逆手順で復元します。作業自体は簡単ですが、水回りの作業なので慎重に。

復元したら元栓を解放。ちゃんと水漏れがなく使えることを確認できました。

水周りも流石に築20年を超えると傷んできますね。実はこの浄水器の水栓本体の裏側の取り付け部、木が腐ってきて水栓自体がガタガタなんですよね。

概ね四半世紀でキッチンをリフォームする家も多いですが(うちの実家もそうでした)、次トラブルが出てきたら大家さんに相談ですかね。

転勤してきて13年、後何年住むことになるのやら…

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4d396f53.abaa8261.4d396f54.bd0ffeb2/?me_id=1397383&item_id=10001536&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgekiyasukan%2Fcabinet%2F08188271%2F864-zhu.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)