いやぁ、こんなことってあるんですね。

会社のお昼休み、スマホでTwitterm見てたら、フォロワーさんのこんな書込みが。

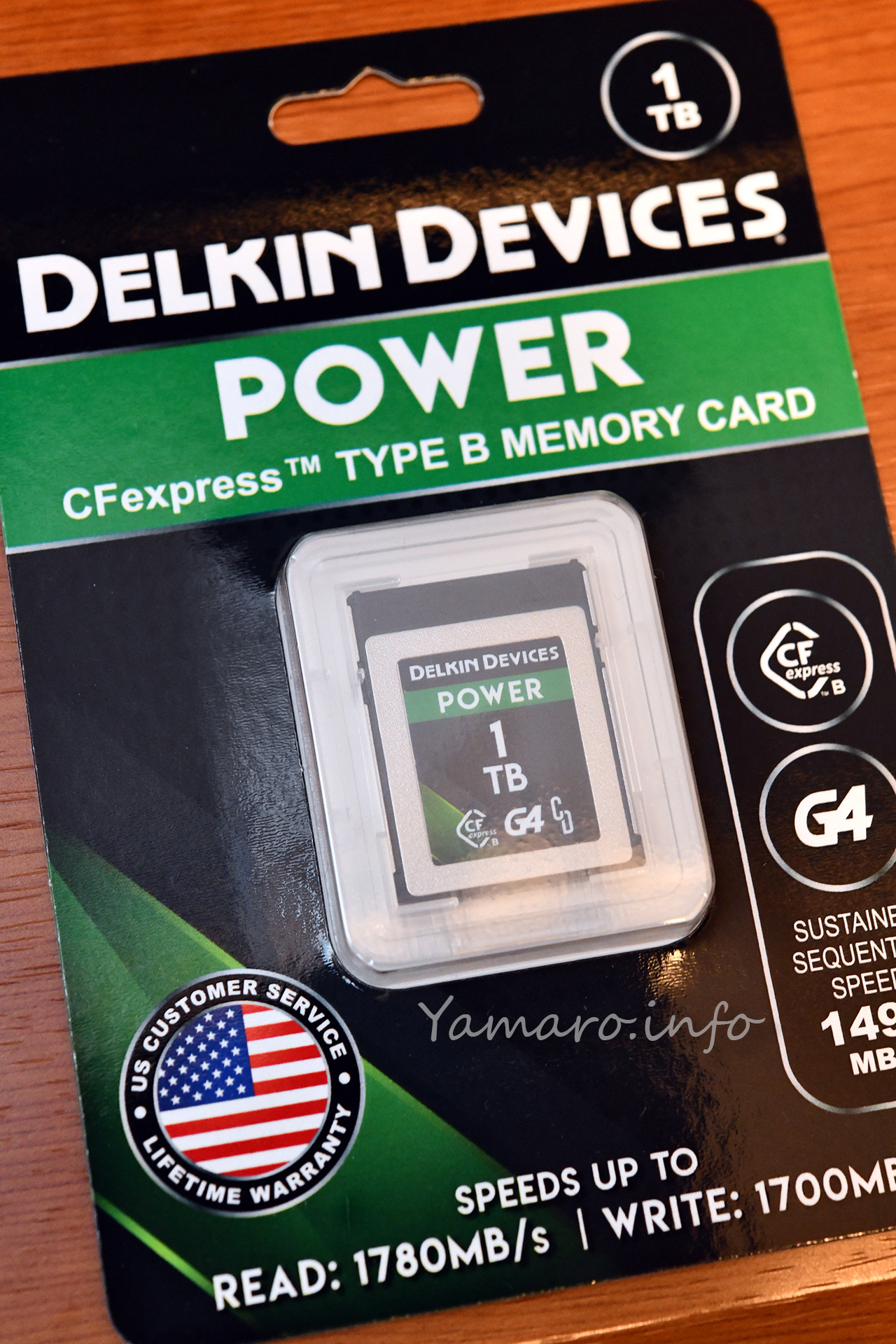

1TB…¥19,800!? 見た瞬間、ポチりました。大容量、あって困ることはない。

そして8日に届きました。ヨドバシにしては少し届くのが遅かったですね。

なお、このセールは既に終了しています。現在のヨドバシの価格を見ると…

執筆時点で¥79,000となっています。ちなみにHSGI DELKIN SHOPでも¥49,500です。1TBのCFexpressカードの相場としては、執筆時点で5万円前後です。

このDELKINのCFexpressカード、最低持続書き込み速度が1490MB/s、最大1540MB/sと、継続書き込みしても速度低下があまりないのが特徴です。

このような最低持続書き込み速度が速いカードは、pSLC(Pseudo Single-Level Cell)メモリを採用していて、書き込み速度と耐久性の高さが特徴です。

同じコンセプトとしては、今やCFexpressカード界のベンチマークともなっているProGrade DigitalのCOBALTシリーズがあります。

しかし、COBALTシリーズはかなり高価です。DELKINのカードは、比較的安価になっています。それでも高いことに変わりないですが。

それがキャンペーンとはいえ2万円を切るとは…赤字じゃないのかな?

COBALTと同様に書込みも速い

多くのメモリーカードが最大書き込み速度、物によっては最大読み込み速度しか書いていない(一般に読み込みより書込みが遅くなる)のに対し、最低書き込み速度を書いているカードは、それなりの品質を持っているはず。

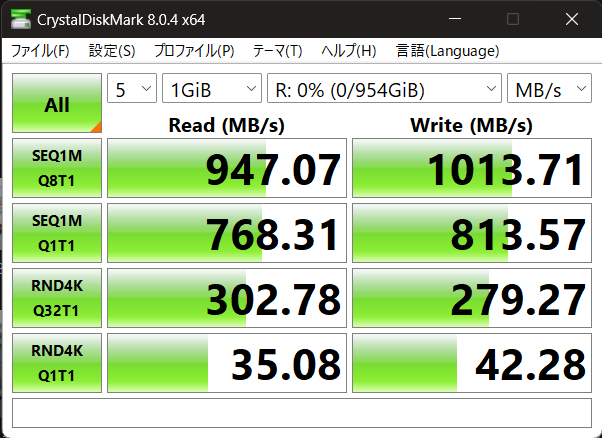

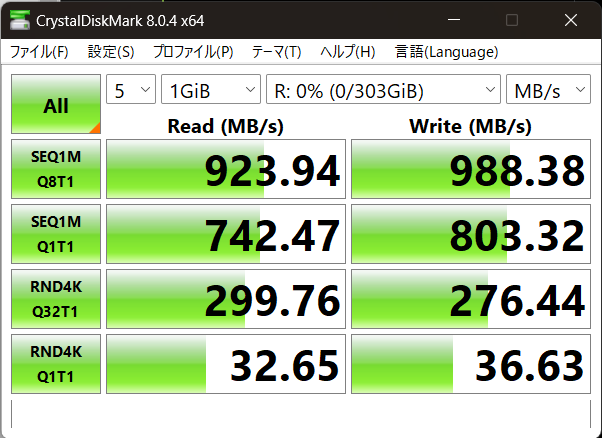

手持ちのCOBALT 325GBと速度比較してみました。

容量差も大きいので、一概に比較できませんが、カードリーダー経由でもこれだけの読み書き速度が出ています。DELKINのほうが少し速いですね。

COBALTシリーズは、現時点では最大でも650GBまでなので、それより大きい容量があれば、それこそ8.3K RAW動画も長時間回せますね。最も、編集とHDD容量で死にますが(笑

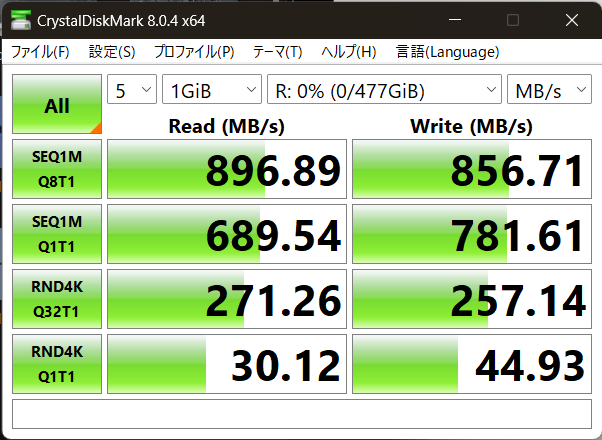

ちなみに、Z 8用に先日購入したProGradeのGOLD 512GBも、最低持続書込み速度が表示されるようになり、850MB/sとなっています。

では実際にベンチマークを取ってみましょう。

書き込み速度はほぼスペック通りですね。新しいGOLDシリーズは、かなりCOBALTに近い性能で、一般にはこれで十分な性能ですが、COBALTと比較すると、さすがにまだ差はあるようです。

カメラは今後CFexpressカードが主流になる?

ということで、CFexpressカードも、対応カメラが増えたことでコスパが急上昇、今やSDカードよりも容量と読み書き速度の性能で大幅に良く、価格は安くなりました。

SDカードは現在のUHS-II規格は、6年前の時点でもう限界性能に達していて、これ以上は次世代SDと言われるUHS-IIIとSD Expressとなりますが、どちらも規格としては存在するもの、UHS-IIIは現在もカードの販売に至らず、SD Expressもわずか1種類しか存在しないようです。

SDカードのライバルとしては、Type BよりコンパクトなCFexpress TypeAがSONYの一部のカメラで採用されていて、今後のカメラは安価な機種を除き、CFexpressになっていくと思われます。

次世代SDカードが出ないのはもはやコンデジも風前の灯、iPhoneなどmicroSDカードすら入らないスマホも増えてきて、SDカード自体の需要も減っているのも大きいでしょうね。